溜冰场、廉租房、高利贷,他拍下沿海打工者的隐秘青春

在溜冰场约会的男女最时髦

2021年,王士杰拍摄的《青春》获得了第八届侯登科纪实摄影奖。这是发生在宁波市北仑区高塘村,关于一群年轻人的故事。

故事的开始,在一个露天溜冰场。那里有社会底层的打工族,也有非主流的“杀马特”,是外地年轻打工者空闲时发泄荷尔蒙和恋爱的场所。一茬又一茬的少男少女们在这里滑冰、聊天、约会、打架。

他以为,那就是青春的模样。

而生活的另一面,是在他们居住的城中村出租屋。那里简陋、潦草,每个人按照自己的节拍生活在孤独之城里,成为他们青春的底色。

以下是他的讲述。

一

花样溜冰场

高塘村是位于宁波市北仑区的一个沿海村落,这里像中国其他的沿海地区一样,聚集着大大小小的电子厂、服装厂、模具厂,吸引着内陆和边远山区的打工人群。

他们通常书读的不多,有高中文凭就是其中的优等生。远道而来的年轻人在附近的工厂里做着手工劳动和体力劳动,装零件、打模具、管理仓库,辛苦且枯燥。

09年的时候,网络没有普及,还在流行翻盖手机。除了去网吧上网,他们空闲的娱乐时间都在一个露天溜冰场里度过。

我刚好在溜冰场生意最好的那几年,来到了这里。

2016年10月27日,宁波,几个年轻人在私人模具厂上班,为了多赚钱,他们每天工作12个小时

这是一个简易的溜冰场,在高塘村人流量最集中的十字路口附近,曾一度是整条街上最热闹的店铺。

大大小小的溜冰鞋占满了一整面墙,几张木制的桌子紧紧挨在一起作为接待客人的平台,旁边有一排单人沙发是休息区,显眼的黄色柱子最顶上还挂着一对老式的电灯。

溜冰场地从室内延伸到户外,呈半开放式。

2019年06月21日,宁波,溜冰场的内景

2019年06月21日,宁波,溜冰场的内景

最初来玩的是在附近上小学的学生,他们多是外来打工者的孩子,相对来说父母疏于管理,课业压力比较小,3块钱就可以在这玩一整天。

后来当地的打工仔也开始介入了,生意慢慢好起来。门票从3元涨到5元一张,后来涨到了15元一张,溜冰鞋也从双排到单排。

时间长了,这里就成为外来打工年轻人对外交流的平台,男男女女相互认识,也有的人在这里从恋爱到结婚。

2011年03月27日,宁波,小诚溜冰时举着一束康乃馨,寻找着自己心仪的女孩

2014年05月01日,宁波,五一劳动节这天是阿强和女友认识半年的日子,女友特意去附近的纹身店给他打了一副耳钉留作纪念

2020年10月03日,宁波,溜冰场上的人特别多,每人只要3块钱

一些溜冰爱好者自发组建了独立的俱乐部,地点就设置在这家溜冰场附近。

他们把想学溜冰的学员收编在一起,教授溜冰的技巧和玩法,周期3-5天,每人收费几十块。刚从农村出来的男女青年,会来请教各种花式玩法。

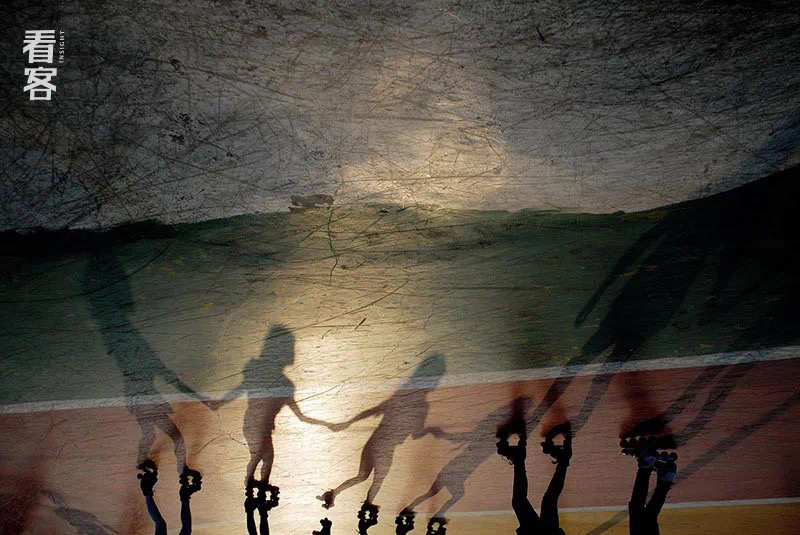

2014年03月23日,宁波,集体排队等候“接龙”的男女青年,他们后一个人抱着前一个人的腰,套成环形,连接起溜冰场的室内和室外

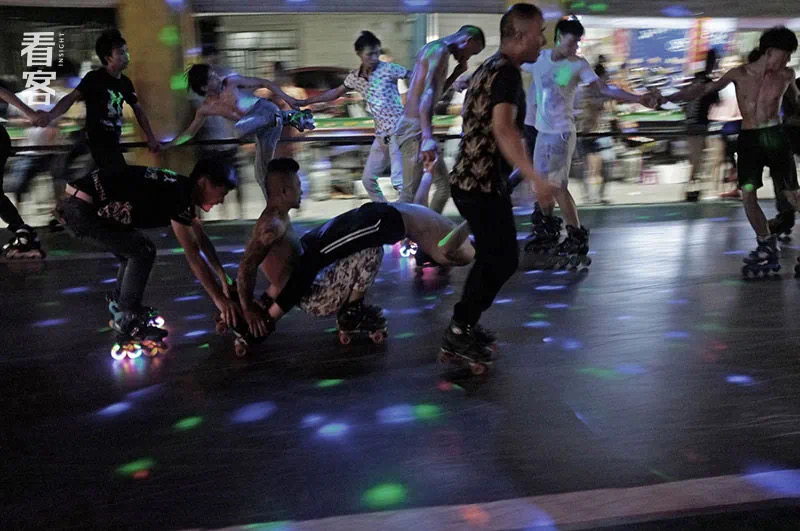

到了周末的夜晚,整个露天溜冰场被塞得满满的,霓虹灯也亮起来,这里摇身一变,仿佛成为一个小型舞厅。

爆棚的音乐声和刺耳的尖叫声刺激着所有人的听觉系统,缤纷的灯光在地面、夜空、人的身体上来回跳动。

自创的花式溜法环环相扣,要相互之间的默契和熟练的技术才能顺利完成。他们疯狂扭动着身体,歇斯底里的呐喊着,犹如梦游。

这里不只是娱乐、释放的场所,也成为年轻的打工一代从外部寻找归属感的地方。

尽管他们梳爆炸头、化烟熏妆、穿夸张的衣服,把自己打扮的特立独行,但人天然对于亲密关系的渴望,吸引他们来到这儿获得友情,把自己和外界联系在一起。

2011年09月12日,宁波,小诚追求女孩子被拒绝后蹲在地上抽烟

2011年09月12日,宁波,小敏身陷三角恋情,正和男友发生冲突

2014年05月01日,宁波,每到节假日,大家手拉手在溜冰场快速前行

夏天的风拂过他们的发梢,裹挟着带有汗水味的青春在空中飘荡。我本以为,这就是青春的样子。

二

出租屋

一开始我只是觉得在这些“野生”的年轻人身上看到了自己的影子,我也曾处于一种野蛮生长的状态。后来走进他们的居住场所,看到了生活的另一面。

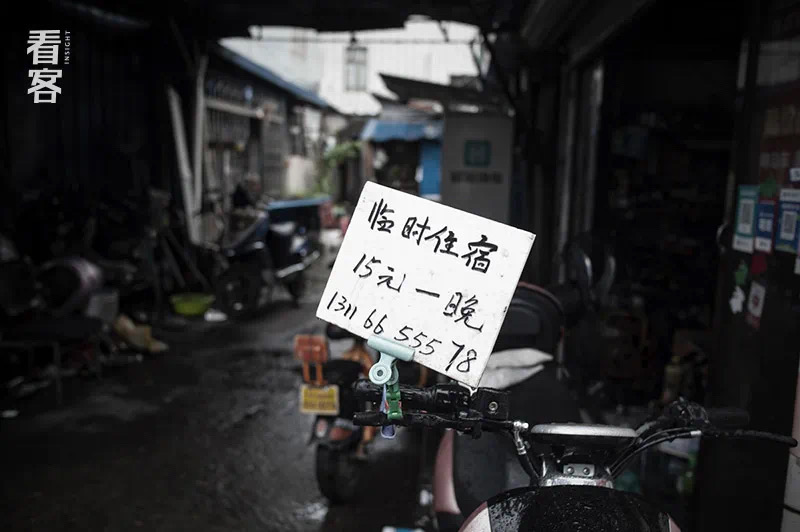

高塘村里出租屋的价格不高,单独一晚的住宿价格在十几块,月租的价格相对会更低廉。这里虽简陋,但它仍是外来打工人优先选择的居住地带,溜友们基本都住在这里。

村里的治安很差,门锁经常被小偷撬掉,电瓶车失窃见怪不怪,窃贼有时候连衣服也偷,大部分窃贼都是混不下去的年轻人。

2021年08月16日,高塘村,摩托车上的广告,初来乍到的男女青年基本都会选择这里住宿

2018年10月23日,宁波,门上写着:家里没钱别进去,真没钱

2019年04月18日,宁波,出租房墙面上留下的脚印

通常一张简陋的木板床、一个柜子、再接几根电线,就组成了一个临时住所,很多出租屋里都是这样的状态。

2019年5月15日,宁波,崔峰和室友的出租房里除了床和镜子,别无他物

2019年5月16日,宁波,阿强和他的女友下午5点30才起床,为了庆祝纪念日,他们在溜冰场疯玩到凌晨2点

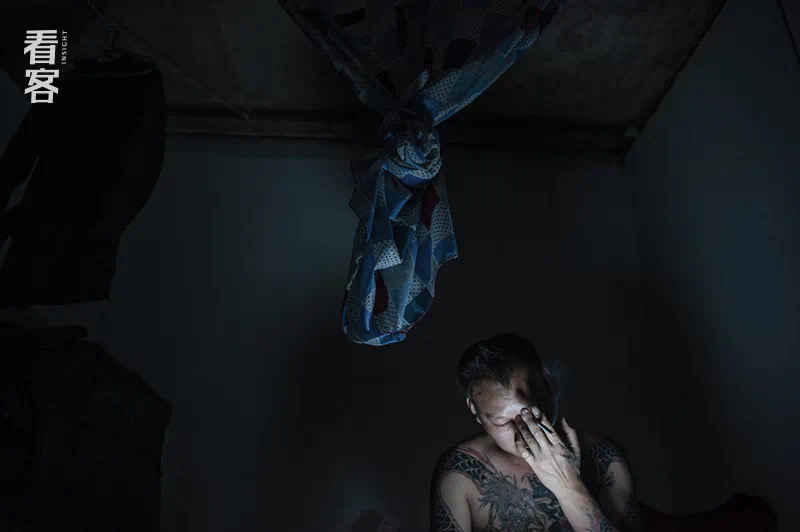

昏暗狭窄的房间是他们在这座城市的落脚点,时间久了,他们也向我聊起自己的故事。

阿仁曾是一名大学生,爷爷在他高考的时候病故。由于早期治疗的拖延,肝腹水让爷爷的肚子胀的很大,脸色差,眼睛也特别黄,原本140斤的人后来只剩下八十多斤。自那之后他便明白要倍加珍惜身边的人。

他读到大二时,正是网贷开始兴起的时期,那时有一批一批专业做贷款的人,他们用各种套路让学生贷款。只要有第一次,就会让你贷第二次,直到榨干家里的一切。

那一年,他有了深爱的女孩,想在对方生日期间送一份像样的礼物,却因此深陷高利贷。甚至后来急切地想要赚到钱,拿着贷款的钱去赌博,为了还钱去向其他贷款公司借贷。

开始总觉得金额不大,辛苦一阵子总能还清。那两年,他去饭店做服务员、去工地上做苦力,做了一切能做的工作,债务却还是越滚越大。无奈之下,只能向母亲求助,东拼西凑帮他还清了这笔钱。

2019年05月01日,宁波,浩仁和室友小强是最佳损友,他们住在180元/月出租房里,无聊至极时就在床上吞云吐雾一番

“你知道现在外地年轻人有多难吗?房子、车子、票子。有的人不是懒,是没有想要的东西,也没有需要的东西,这些人全部都抛了。”阿仁的室友小强跟我说。

他还说自己是一个有理想的人。计划在30岁之前做遍所有工作,直到赚到钱,如果没有成功,30岁后他就到工厂去上班,放弃一切幻想。

“别看我平时在家里面这个样子,这么烂,我出去的时候照样用最时髦的服装来包装自己。”

2019年05月01日,宁波,浩仁和小强一起酒后回家,倒头便睡

面临结婚组建家庭的“大事”,他们默契的不再谈论。“你想想我好不容易能够脱离这个苦海,让自己的孩子再过一遍自己的生活,我做的出来吗?”

还清债务之后,阿仁不再去赌了,他不怕吃苦,宁愿拿自己命去拼。唯一放心不下的是还在外打工的母亲。他说自己已经跟”三和大神”也差不多了,他们就是被坏人坏掉的那一批人。

2021年09月23日,宁波,小诚在工作时意外受伤

2021年9月9日,宁波,初中辍学来宁波的小郑和他的好友合租在一起

最后一次见到阿仁时,他说看到了村里的电线杆上张贴着高薪招聘国际海员的广告,想去应聘。海上每年的薪水有16-20万,他计划做三年,存够五六十万,然后回来成家立业。

自那之后,他就杳无音讯了。

三

日结工

在工厂里工作是大部分人的选择,但除此之外,还有一批人选择做着日结的工作,干一天活,然后把赚来的钱花掉。这听上去不可思议,好像不可理喻。

2020年10月26日,宁波,李明星的职业是外卖骑手,平常和两个朋友住在一起。每天的工资是170-200元,日结,钱花完了他就再去上一天班,平时最大的乐趣就是去溜冰场或者在家里玩游戏

2020年12月31日,宁波某网吧,刘某常年蜗居在这里 ,听说他是一位真正的“三和大神”。在这样一个空间里,这个人是几岁,他长什么样,什么状态,都不知道

丁哲从广东的三和市场回来,老家在安徽阜阳,父亲在那里从事废品收购生意,他一人在外打工。

他19岁高中毕业后跑遍全国,去深圳的“三和”人才市场混迹了半年,花光了所有积蓄,最困难的时候白天做日结,晚上睡在人才市场的外面或者公园。

他跟我说,三和大神里面的人基本上不洗澡,广州的天气比其他地方热很多,连班都不想上。到处都是高利贷,网贷,手机身份证全部没有的人很多基本都变成黑户了。

直到他亲眼看着曾经的“战友”步入不归之途,终于下定了决心逃离三和,捡回一条命。而后来到高塘村,在一家快递公司做日结工,希望回归到正常的生活。

房间里的灯泡在丁哲搬进来的时候就坏了,但他懒得去换,房间的卫生也从不打扫

“在老家和自己同龄的这批90后,这辈子基本都娶不上老婆了,女方彩礼要15-20万,实在是太多了。家里有姐妹的又好点,出嫁的时候可以向男方要彩礼,家里条件不好的俩兄弟基本就要打光棍了。”

他15岁就出来打工,如今年近30,母亲旧病缠身,自己却没有给家里寄过一分钱。当问到是否会想回到自己的家乡时,他只是无奈说道:“我这个样子还回的去吗?”

2019年5月11日,宁波,来自安徽的小童最心烦的事情就是年末父母催婚,他已经6年没回老家过年了

生活在这样的状态里,一些人已经自暴自弃了。还有一个朋友,他每天都躺在床上,几乎不出门。他说身上没有钱,出去就要花钱,在自己房间里面就不用花钱了。

如果没有父母的帮助,一部分年轻人可能很难有未来,或许这就是中国当代打工年轻人的现状。

四

高塘村的女孩们

贝贝在给室友化妆,她们打算晚上去溜冰场玩。这是她们出门前的仪式感。

2018年10月22日,宁波,贝贝是一名化妆师,她在给同住的室友化妆

在高塘村,我也遇到了不少女孩们,她们比男孩们的生活态度相对更乐观。

比如她们会在厨房的窗台上摆一束鲜花,放在塑料瓶里;在斑驳的墙面贴上好看的贴纸,顺便把小时候的照片也贴上去,精心布置也许并不宽敞的房间。

2019年4月17日,宁波,窗口绽放着鲜花,这是群莹在附近商铺开业时捡来的

2018年10月31日,宁波,凌云和倩在溜冰场相爱,8平方的房间内卧室和厨房用一道窗帘隔开

2018年10月24日,小金和小静是一对来自河南的好姐妹,她们一起出来打工,每天一起上班

女孩里也有失意的人,比如源于感情上的困扰。“男的没有一个好东西”,一个女孩是这么跟我说的。

以前的男朋友像寄生虫一样和她生活在一起,日复一日,她觉得生活渐渐没有了希望就离开了男生。自那以后,她觉得自己可以一个人生活,开始对男孩子很抗拒,包括电子厂里一起工作的工友。

2019年3月7日,四川省宜宾的阿静在汽车配件厂上班。她说,老家多病的父亲一直需要照顾,北仑又是她失恋的地方,她必须离开这里

而她的生活其实是很不堪的,家里除了床和床头柜什么也没有。感情可能是噩梦,对她影响很大。她不想再谈恋爱也不想回老家,只想一个人继续生活。

在这个城中村里,每天都有人来,也有人走。一个人的离开也许是另一个人梦的开始。

高塘村也许是整个中国沿海地区的缩影,广州、杭州沿海地区的发达城市中,外来打工的人情况跟我们这边是一样的。

随着城市化的进展,电子化、机械化的普及,城市里的城中村会越来越少,一些劳动力也会被现代科技代替,适合他们的工作也会越来越少。

因为疫情的关系,今年很多企业为了生存都在裁员,老家在湖南、湖北、安徽、四川等一些内陆或山区的人,也许以后就不会来了。

2020年10月9日 ,出租房墙上贴着关于疫情的“温馨提示”

我还是希望他们能过得好一点,通过文字和图片,期望我们和我们的下一代重视起来,不要去做违反法律法规、出格的事情,比如网贷。也许当他们意识到这些问题时,就能避免很多不好的事情发生,这是社会层面上的事情。

纪实影像最终的目的,是通过影像改变一些社会上不好的一面,哪怕能力有限,这是我的初心。

今年年初,由于市政建设的关系,溜冰场已经被拆掉了,如同一代一代的年轻人来到了这里再离开。

2021年8月,宁波市北仑区高塘村,溜冰场因道路建设工程被拆除

这个系列我想一直拍下去,或许5年或许10年,直到这一批人回到老家,也想去他们的老家看看。

我不了解在中国有多少年轻人的青春是这样的,我只能看见眼前的这些。但我确信,这里仍然有着青春的全部:憧憬、欲望、坚韧的生存意志和刻骨的疲倦,尽管粗砺,潦草,简陋。

摄影 王士杰 | 作者 一一

内容编辑 程渔亮 | 微信编辑 菠萝蜜

================================================================

为什么不选择留在农村生活,自给自足每天花销够用就好?

我亲自试过了,可行。

年轻人,你的想法对整个社会来说是有碍生产力发展的,因为任何社会或者民族构成的国家都在尝试压榨出每一个个体的最后一分爆发力产生更多的公共剩余价值,从而作为一个国家就能立于世界民族之林而不倒。比如“我宁原坐在宝马里哭也不愿坐在自行车后座上笑”就是这一思想的优质激励案例,国家和社会是会鼓励的。但对个人来说,你的问题问出了生命本身的意义是什么?赚更多钱,挤占更高级的资源,然后敦促自己的后代赚更多钱,挤占更高级的资源,子子孙孙无穷尽矣,最后,你这么精疲力尽会问自己一句,为什么?但像你如此年轻就问了,实属罕见。

我走过一些路,读过一些书,然后在还比较年轻的时候过上了你问题里的生活。下面我给你描述一下这样的生活每天的吃住行都是怎么个状况。

我现在在湖南省乡下的某高山上种葡萄。就是大人以前用来吓我们的“不好好读书长大了回家种地”那样在家里种地。事实上我小时候好好读书了的,还考上过很好的大学,然而我仍然回家种地了,如今我不得不感慨,大人误我甚矣:原来回家种地非常欢乐!

这座山是我曾祖父一百年前定居与耕作的地方。在我曾祖父的年代,住在这个地方,任何一点儿自己无法生产而依靠从外界输入的商品,都需要跋山涉水用扁担挑回来。这类必需品比如盐、铁、绸缎等,其它的都尽可能自己生产,毕竟给你条活鱼,从二十里外的集市上挑着走路回来,到家也已经晒成鱼干了。于是他们会走到山脚下的水边开垦稻田,在山坡上种红薯。

我家的整座山体都是红色粉质板岩。

土壤可谓贫瘠至极,但它疏松、透气、不易积水,特别适合红薯、辣椒生长,当然更适合葡萄老藤的发展,葡萄一旦形成强有力的根系,为了获得足够的营养,会在贫瘠的土壤里拼命往深处探索,而在肥沃的土壤里止步不前。葡萄的秘密,我的先人们并没有发现,但红薯辣椒成了山上最重要的农作物。我都能想像当年山上居民就着红辣椒炒青辣椒吃烤红薯的场面。甚至连抽烟都可以自给自足,在向阳的坡地种了烟叶,秋天晾干,切成丝储藏。

我如今还沿袭着古人们的诸多作物,比如我在屋后种了一小片辣椒。没见过辣椒怎么来的同学可以学习一下,辣椒植株长这样。

我还尝试继承他们在不同季节从野外获得各种美味的小知识。但这些美味,真正操作起来,相当危险,轻则鼻青脸肿,重则危及性命,举两个例子:

比如我家是典型的招蜜蜂体质,动不动就会有成群的中华土蜂来结巢而居,整得好可以甜蜜蜜,整得不好满脸是包,有苦难言。我是非常害怕的,于是每次都只能请我的表哥来降服他们。

再比如最近阴雨绵绵,山里长满了菌们。这是一项危险系数堪比吃河豚的活动,你不去吃它们,心里痒痒得紧,你去吃它们,常在河边走,恐怕湿了鞋啊。

比如这个,可以吃但不好吃:

比如这个,太漂亮千万别吃:

终究不如这个,又大又好吃:

迄今为止,我真正完全有自信能从野外采集、加工、消费的只有一种美味,我们称之为“泡”,学名覆盆子。

这是它做成果酱后的样子,有一种森林的味道,涂在面包片上美妙之极,比什么 Smucker’s 不知道高级到哪里去了。

这时候你肯定要问我,你是不是如今也每天就着炒辣椒吃红薯度日?

令你有点儿失望的是,我过着跟你一样的日子,去市场买菜回来往冰箱里一塞,慢慢吃。因为您猜怎么着?我这儿有公路啦!

给你看看我们这儿二十里地外赶集是个什么面貌。下面这是我老婆和她的小伙伴们吃甘蔗逛集市的样子。

当然,我这公路跟你每天走的路还是有一点儿小差距的。

试想你走在这样的小道上,没有其它车辆、行人,惟有江上之清风与山间之明月,而吾与子之所共适。孤独不孤独?

当年,我们差点儿就有了宽阔平坦的上山公路通到家,但在“村村通”工程做到一半儿的节骨眼儿上,山上的邻居们釜底抽薪都搬家了。最后,我家的长辈真正吃得苦、霸得蛮,自己将这路硬生生接着修了上去。这是一条风光无限、妙趣许多的路,不同季节上下山会碰到不同颜色的植物在视野里花开花落,有时候我也会停下来随意探索一下。

我不止一次偶遇从路上穿过的松鼠、雉鸡、斑鸠,也有叫不上名儿来的颜色火红、华丽到不切实际的飞禽在路边徘徊。我暗自庆幸当年硬化路面修到一半儿中断了,就今天这个状态,天气晴朗时,一些看热闹的人开着车呼啸着来到山上,走后留下一地的瓜子壳、易拉罐、烟头,每个月总有那么几天,让我心情烦躁。

最美是下雪的时候。路就像一带银色的带子,一般的车辆也爬不上来,唯有我还能在这带子上穿行。

如果你觉得也不过尔尔,那么我给你看一眼路边往外望去万仞高的悬崖是什么样子。

当然,雪如果下得过分厚,也让我乐极生悲。山下 20 厘米厚的话,山上的雪已经到膝盖了,于是有很多非常规现象会出现。比如,松树们不堪压迫,倒在了路上。

这样,非得要雪化了才能下山。但趁着雪没化,到处都可以看到头一天晚上许多小动物们在路上活动的痕迹。比如下面这个可能是什么禽类,有动物学领域的同学可以来分辨一下。

另外,雪太厚了万一车轮触不到地面,也会出现搁浅的局面。有一次去时还好好的,下到山脚在我爸妈家吃了一顿晚饭后(是的,我有时会去他们家蹭饭吃,我的爸妈在山脚下生活在摩登世界),雪下得紧,回来上山到一半就再也无能为力了。于是,我和我的狗狗铁蛋弃车步行,深一脚浅一脚踩着雪爬至天黑才回到家。车扔在半路上好几天也无人问津。我们俩就这样相依为命吃方便面过着日子。

回到家把炉子烧热,窗外雪还像蝴蝶一样扑哧扑哧往屋顶上掉,感觉温暖极了。

你可能以为我会不会是在这儿结庐而居,别冻死了。事实上,我家也还比较摩登,并不清苦。

这个是正厅里我冬天烤火的地方。

它挑高有七米多,比城市里住宅两层还高。这个宅子一半儿是居住功能,一半儿还有点儿记录历史的感觉,墙上到处都是画。对面墙上画里是我的爷爷和奶奶。

这间是我的书房,墙上的画是我和我老婆。

我们还有一间石头砌成的小图书馆,里面有许多关于植物与葡萄的书,我就是读那些书种葡萄的。当然,你也可以猜到,我这样读死书种地,八成是不太靠谱的,所以我有时候会把葡萄给种死掉了。

另外,我们特别喜欢洗澡,所以我们的浴室比村里其他人家的都要更宽敞更摩登一些。没有什么比种了一天地回到家洗热水澡更值得的事情了。

到这儿,我对你的想法是鼓励的。但同时,住在深山里或者偏远的农村里,你会几乎无法接触到同龄人或者新潮的事物而变得孤独,所以你看到哪怕住在高山上我仍然有一个图书馆,它会让我能够仅仅与自己相处就获得快乐。我的想法是,这个生活方式可以选择,但在此之前上学念书仍然值得能走多远就要走多远,然后再回来过这样的生活,你会发现它更欢乐。