24小时,上海这家咖啡馆起死回生

深夜发文自救后

他们活下来了

上海虽然已经复工两周,但LiLi Time面临的问题远比普通咖啡馆复杂。当城市的烟火气慢慢回归,他们却连续数日没有做成过一笔生意,濒临崩溃的边缘。

为了生存下去,老板莉莉不得不发文向大家寻求帮助。

她做梦也不会想到,一夜过后,原本无人问津的公众号,点击量迅速突破了10万+。她的手机上收到了很多人的关心,微信几乎要爆炸。

我们联系到她时,店里的挂耳包已经卖出了8000多份,还有很多顾客特意到店支持,她和店员忙着打包、做咖啡,根本没空看手机。

电话那头传来她带着哭腔的哽咽:“我不能说话,因为一说话我就会掉眼泪。我完全没想到会受到这么多关注,不知道用什么来形容现在的心情。”

“我们勇敢地活了下来。”

以下是她的自述。

6月1日,LiLi Time迎来了疫情后的首次复工。

我请来了消杀公司,扔掉了店里枯萎的盆栽,处理了一大批放了两个多月口感已经不好的咖啡豆,满心期待着新的开始。

被封了两个多月的员工也很激动,大家都觉得曙光就在前方。

然而,复工之路却远比我们想象中坎坷得多。

因为还没有开放堂食,客人只能线上下单,选择快递或到店自提。

其实对于其它咖啡店来说,这样做已经能恢复一部分生意了。但对于LiLi Time,我们赖以生存的灵魂直接没了。

从开店之初,我就希望听障员工可以通过这份工作更好地与人沟通、融入社会,因此门店一直维持着最传统的点单方式,从来没有设立过线上平台。

LiLi Time有两家店,一家在黄浦区蒙自东路,一家在前滩太古里。前滩店属于商场,情况倒还好一些。而蒙自东路店则完全是一家沿街的社区店,疫情前,店内经常举办各种活动和课程。堂食暂停,意味着这些特色不复存在。哪怕每天坚持营业,收入还是没有起色。

LiLi Time蒙自东路店疫情前经常举办线下活动

更大的难题是,无论外卖还是自提,没有了面对面的交流,听障咖啡师们的工作举步维艰。

外卖进来新订单,他们听不到软件的提示音,更无法接听骑手的电话。

这段时间,蒙自东路店在外卖平台上总共只卖出了3单。

至于客人到店自提,对我们的店员来说也是巨大的挑战。

前几天,我在工作群里看到一张照片:有顾客站在店门口的警戒线外等咖啡,店员在里面做咖啡。隔着屏幕,我也能感觉到她的局促不安,看得我眼泪不受控制地就掉了下来。

这些员工平时都是靠助听器和读唇语揣摩顾客的话语,一旦大家戴上口罩,他们看不到对方的口型,再加上距离隔得远了,音量也会减弱,根本听不清客人在说什么,一定很受挫。

总之,因为各种各样的问题,复工之后,LiLi Time依然没什么客流。尤其是蒙自东路店,营业额接连好几天颗粒无收。

后来我干脆不去店里了,谎称要在家陪孩子。我是真的没有勇气面对那种冷清的状况,怕自己绷不住,把负面情绪传染给员工。

但我还是告诉自己,一定要拼尽全力带大家活下去,毕竟这份工作对他们来说太重要了。

前天晚上,为了自救,我把咖啡店的困境写在了公众号上,并推出了周边产品,是一套以疫情期间的温暖瞬间为主题的挂耳包。

文章发完我根本没抱什么期望,我们公众号平时很少有人关注,阅读量最多也就1000出头。没想到第二天早上醒来,它火遍了全网。

很多不认识的人都在替我们转发,来购买我们的产品。还有不少企业联系了我,要定制复工礼盒发给员工。

店里的情况也好了很多,虽然还是不能堂食,但来自提的顾客一下子多出了5、60人。

这一切完全出乎我的意料。其实我发求救文章的时候,心里是非常悲伤的,当时我已经做好了谢幕的准备,只想最后再做点什么。

但今天,我们幸运地被看见了。

如果不是走投无路,我是不会发出求助的。但疫情以来,我们真的太难了。

3月中旬,店里的顾客明显减少,员工也接二连三被封在了家中。最严重的时候,两家店14个员工有12人被封了,只有2个可以正常上班。

再后来,上海就进入了漫长的静默。这两个多月,没有收入进账也就罢了,我最担心的其实是员工的心理健康。

居家期间,我们可以通过看电视、听音乐、和家人聊天舒缓压抑,但他们什么都没有。对他们来说,封在家中就意味着整个世界的门都关上了。

所以我几乎每天都会在群里和员工互动,跟他们聊聊天。偶尔还会组织一些群接龙,让大家写下解封后最想吃什么。算是一种简单的游戏吧,希望能唤起一点他们对生活的热情。

那段时间我做梦都想复工,但机会真的来了,我还是放弃了。

你们看到的那些最早能开门的店,都是商务委认证的保供企业。当时我也想申请,连复工后的牛奶供应商都联系好了。但听了复工的条件,有一条是必须闭环管理,员工都得住在店里,我想想还是算了吧。

老实说,LiLi Time空间不大,设施和环境也并不具备可以让员工留店的条件。如果有人住进来,洗漱、住宿都将是难题。

思来想去,我实在不愿让员工受苦,就打消了这个念头。

因此,疫情封控的两个多月,我们只能靠烧以前的资金流水存活。

看到咖啡店运营困难,很多员工居然主动向我提出了“不拿工资”。当时我惊讶极了,感动又羞愧,有这样的员工真是我的福气,但我却没把大家的店经营好。

不过,我当然不会同意不发工资,还是给每位员工按时缴纳了社保、发了底薪,也包了520和复工的红包。

整个疫情期间,即便再艰难的时候,我没有裁掉过一名员工。

我早就想好了,我是不会裁员的,因为我和大家在同一条船上。如果有一天,这条船的油耗光了,那我们就一起下船。

3年来,LiLi Time凝结了我和员工的心血,我们都不希望它消失。

2019年4月,我开了这家咖啡店,接待的第一位客人就是聋人。

他来到我的店里,点了杯咖啡默默喝完。等他买单离开后,我去收杯子的时候,发现桌上留着一张纸条:“我是一位聋人,很喜欢这里的氛围,请问能来这里学咖啡吗?”

为什么不能给他一个机会呢?我很快联系他入职了。他学东西很快,没多久就成了店里的首席咖啡师。

这件事成为了我招收更多听障店员的契机,他们成为了服务员、咖啡师、调酒师……店里的插花、手工香薰蜡烛、墙上的画作,许多都出自他们之手。

如今,Lili Time·巷子(蒙自东路店)是上海第一家也是唯一一家被认证为中国社会企业的咖啡店。

对于这个称号,我一直很自豪。社会企业的初衷是解决社会问题,但归根结底还是企业,如果做得好是可以盈利的。我不希望大家觉得LiLi Time是一家慈善咖啡馆,来消费就是献爱心。

这也是为什么,在两波疫情的冲击下,我们一直在努力自救。我想让大家看到,我们可以自己造血,听障人群也可以很优秀。

虽然这次复工遇到了很多波折,但我真的很幸运,在差一点就要倒下的时候,受到了这么多人的关注,让我们起死回生。

疫情期间有太多冰冷的事,而这两天发生的一切,让我看到这座城市依然是那么炽热。

未来如何,我还不能确定,但我知道明天一定会有更多客人到我们店里买咖啡。我已经招募了4位新的听障员工,明天来和我们一起工作。

大家给了我们这么多祝福,我要把这波祝福带给更多聋人,尽可能为他们创造更多就业的机会。

这段时间发生的一切,让我再一次感受到,人类的苦难就是一个奥秘。有人在苦难中被建造;有人在苦难中被摧毁。

愿你我都能突破困境,找到走出去的路。

=============================================================

封校68天,我拍下和室友逐渐发疯的日常

年轻的活力,遇上大学封校

5月中旬开始,上海部分高校开始提前放暑假,经历了两三个月在校隔离的年轻人陆续返乡。

Po也是其中的一员。告别四菜一汤的盒饭,告别每周只能领一次的超市出入证,告别拥挤、狭小的寝室和澡堂,Po只想快点回到浙江老家,去田里,去乡间——取掉口罩,到处走走。

在激烈的火车票抢夺战之后,5月21日,他拉着行李,终于见到了陌生而又熟悉的校外世界。拥挤的虹桥站,到处都是返乡的大学生。

伴着匆忙的步伐,和随时高昂的喇叭声,这场长达68天的隔离之旅终于要短暂地画上句号。

68天,1632个小时,97920分钟,差不多占据了Po的整个大二上学期。他和四个室友,生活在不到20平米的寝室里,从黑夜到白天,从春天到初夏。电脑椅被磨损得掉了一个轮子,头发漫过眉毛、耳尖。

回望这些被关在楼里的日子,Po的照片记录下他身边所发生的一切。

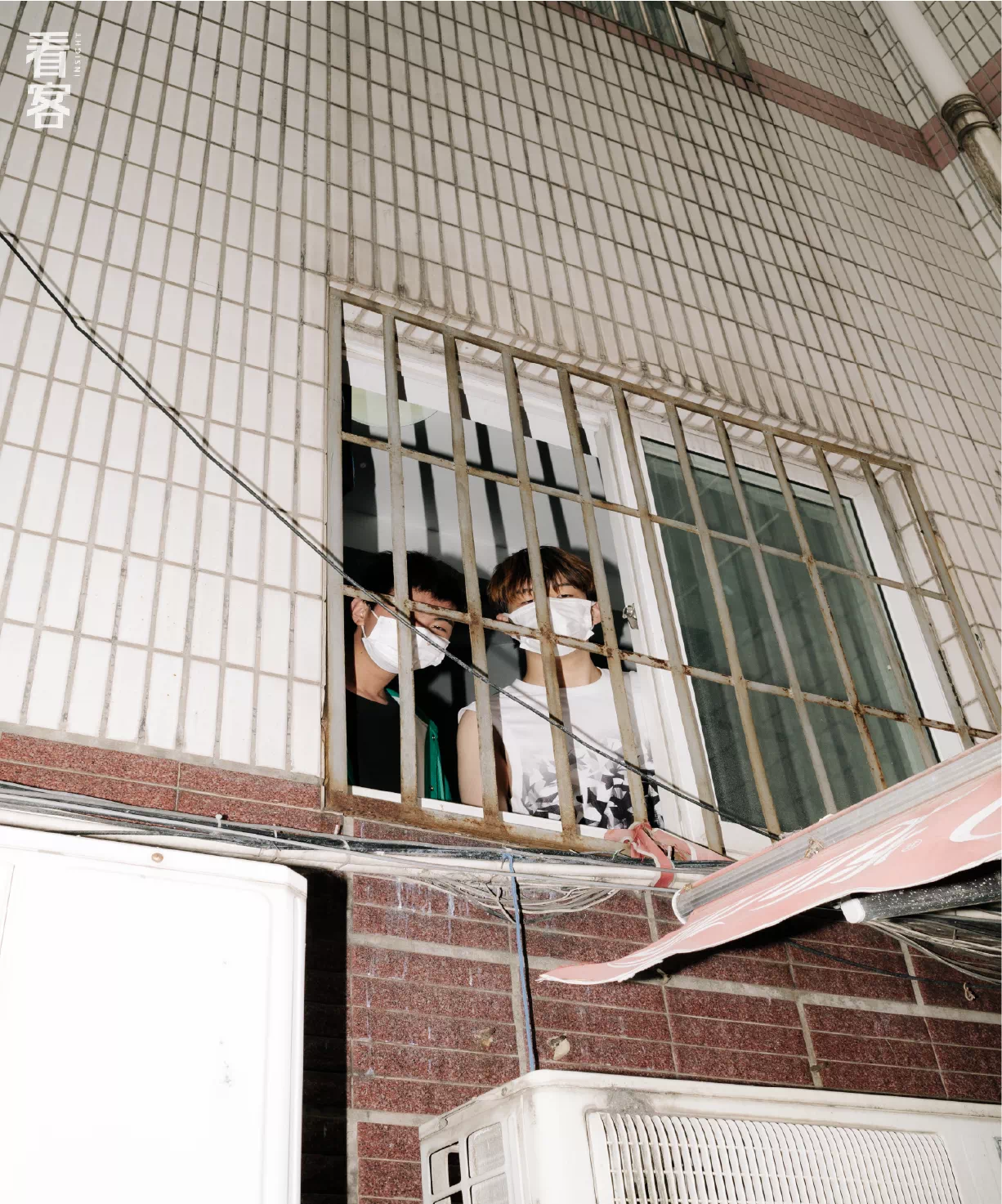

核酸途中,po拍下防盗网后的两个室友

一

一间屋子的生存密码

2020年,我从浙江来到上海念大学,可以说是与疫情相伴相生的一代大学生。

但在2022年3月之前,我的日常生活几乎保持着原有的秩序:上课,出门,去学校门口的coco和肯德基度过一些无聊时光。

尽管当时疫情反复,毒株从德尔塔进化到奥密克戎,我也从没想过自己会被困在校园里,甚至是被困在这个不到20平米的空间。

直到2022年3月14日那天,学校突然通知所有人未经批准不能出校。

一切都静止了。

于是,我开始了一段和四个室友朝夕相处的日子。和许多中国大学生一样,我们所要面对的是:狭小的寝室,没有通热水的寝室,想要洗澡还得步行到寝室楼外的澡堂。

食堂拉起警戒线,禁止堂食

刚知道这个消息的时候,我们五个人并没有感到恐慌,反而得到一种秩序被偶然打破的惊颤感,大概与中学遇到停电的心情相似——原本恐怖的早八,也变得让人接受,至少不需要拖着一具困倦的身体,在教学楼里徘徊。

但无论封校的到来有多么令人猝不及防,我们的心里都有一个准确的尺度,那就是清明节。十几天后的假期,也许就是结束。如果说真有什么担心的,可能仅仅是一日三餐。

和封在家中的上海市民不同,学校里的我们更像是生活在一个统一化的大本营。没有团购,没有抢菜,所以自然也没有五花八门的选择。

学校每天都用塑料盒分装好一日三餐,薄薄的的塑料盒,装着四个菜。假若是放在平日,我可能也舍不得点上这么多。如果做上一天的志愿者,还能在三餐免费的基础上,再得到额外的饭票。

菜品总是重复,我几乎能背下来:红烧鸭腿、糖醋排骨、西兰花炒蛋、手撕包菜,还有土豆丝,永远的土豆丝。我一直在期待山药炒木耳,但在封控时刻,这道菜变得遥不可及。

封校初期,我们还对食物有些创作的热情:搜罗出寝室里为数不多的零食,把饼干当作木鱼花洒在米饭上,像做实验一般,享受着特殊时期的特殊快乐。

但很快,我们就陷入了方便食品的宇宙里。日复一日的盒饭,以及随时可能降临的饥饿感,我们别无选择。

学校为每个寝室颁发了“出入证”,也就是说每六个人选出一个代表,一周内可以去一次“物产丰富”的超市采购,而我们只有一个目标——方便面。

进购的方便面垒成一座山

方便面是超市里最抢手的资源。

没有人再一盒一盒地挑选自己心仪的口味,每个人都盯准了装满12盒的大纸箱。仿佛谁得到它们,就能在这场生存游戏里走到最后。

随着封控升级,外面的世界渐渐走向静默,学校再次宣布封楼。如此确切的命令,让许多原本的期待落空了,迎接我们的,是一个更加模糊的节点。

因为一个塑料袋,我们也能玩上一会儿

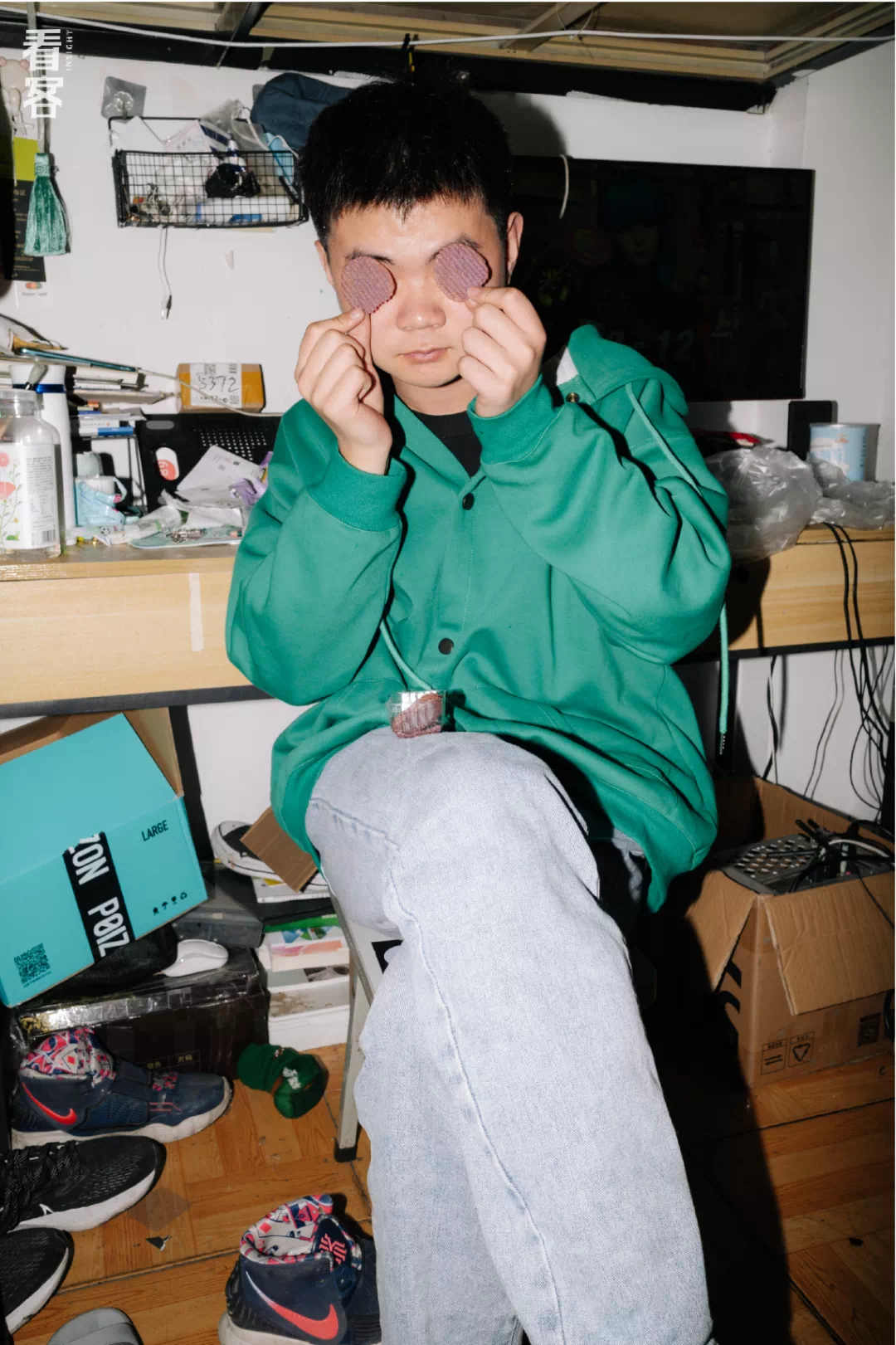

也许是因为等待没有限期,而所出其中的人必须得找到自己的生存模式,在二十平米的空间里,我们五个人都渐渐失去了对彼此生活的兴趣。

有时候我睡着的时候,室友才刚刚醒来。我醒来的时候,又看见他沉睡的样子。

室友A翻出了他尘封已久的相机,架上三脚架开始摆弄。他以为这能转移一些注意力,但想到无法吃到新鲜的汤面,一切被压抑的欲望都变得清晰。他试图在校园里的以物换物群里寻找面粉,而自己却没有能交换的东西。甘肃人的心愿就此搁置,只能在寝室暴躁地叫喊:“我想吃面!”

室友B的手机电池不幸鼓包,从前只是拿去维修店就能解决的小问题,如今显得格外棘手。想联系外界的时候就打开电脑,而更多的时间,他都只能与他的素描本、水彩颜料相伴,也许这也是一种联系外界的方式?

而我只能拍照,拍下20平方里的所有,有意义的和无意义的。

一天大概拍200张,然后导进电脑,打开lightroom,进入我的调色时间。这一调,一两个小时,很快就过去了。

这是一种类似禅修的体验,我不用去想太多,只是沉浸其中。

二

核酸与放风

68天里,唯一放风的机会是做核酸。

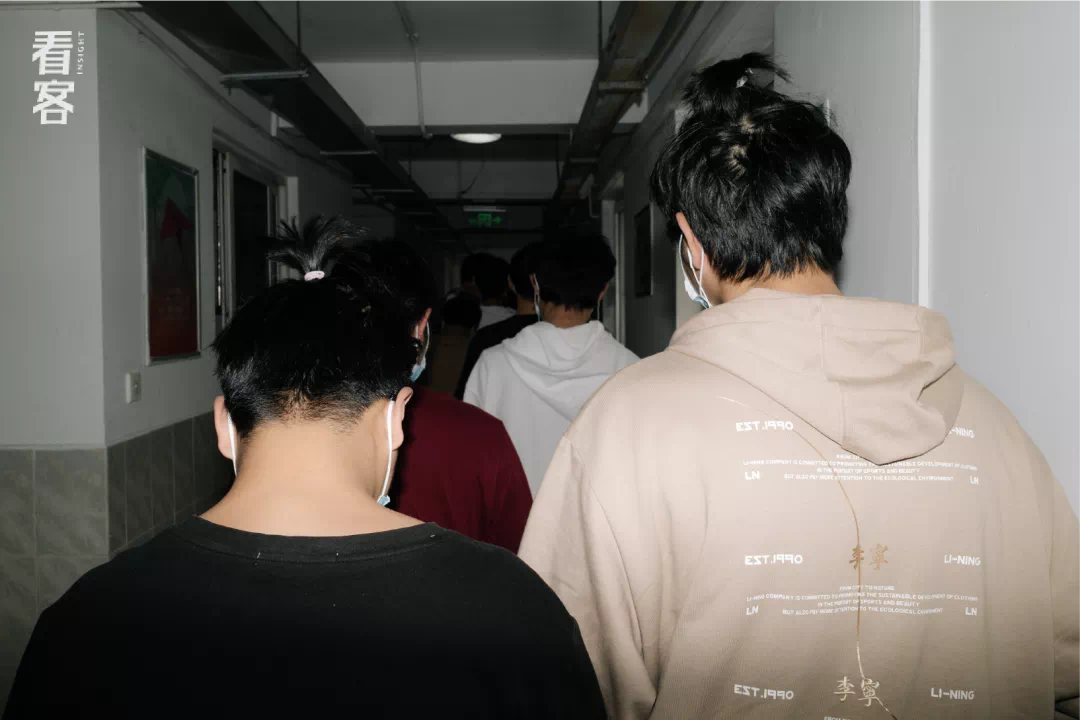

寝室每一层楼都有一位层长,负责在微信群里收集核酸信息,每逢2点或是6点,他就会在每层楼召集大家排队,这个场景大概和小学去做课间操类似,一样的等待,一样的躁动。

一开始聚集的时候,人群还是稀稀拉拉,如果有人忘记核酸,清点人数就会变得格外麻烦。不过,这种日复一日的管理模式很快把人打磨出来。

午睡醒来,起身排队,下楼捅一下喉咙,前后保持距离。身体比大脑更快适应了这样的程序。

做核酸的队伍,先从楼层开始聚集

核酸排队中

10人混检,我总期待轮到10人中的第一根

5月的上海缓步进入初夏,人们从长衣褪成短袖,带着口罩,竟觉得有些闷热。

排队间隙,总能遇上一些许久不见的同学,我看见他们的头发漫过耳朵,刘海像帘子一样快要遮住眼睛。这是未经修饰的标记,也是时间的刻度,距离封校,原来已经过去这么久了?

排队的时候遇上同学,他们的头发快要遮住眼睛

核酸队伍里的皮卡丘

除去咽拭子,我们又开始做抗原测试。只不过,这次轮到我们自己捅自己了。

学校给寝室发了25份试剂。抗原检测试剂盒约两根手指长宽,就像一个U盘大小。

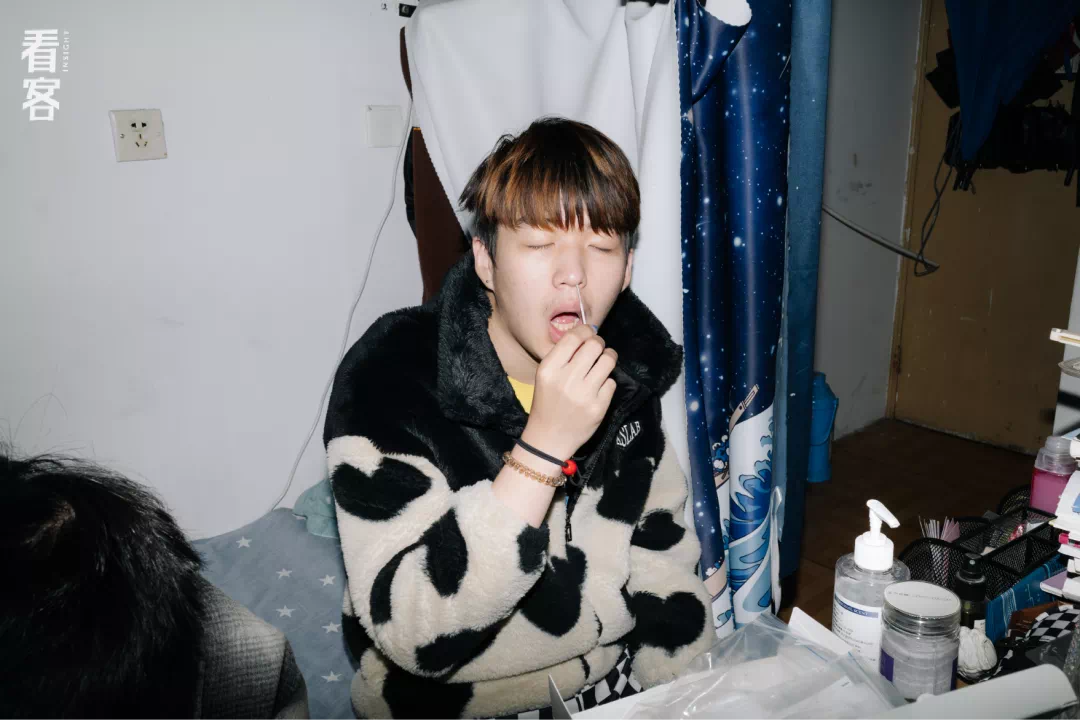

先把棉签放入鼻孔,慢慢推进1.5cm深左右,贴着鼻腔黏膜轻轻转动,再将它放进提取管中挤压、旋转,随后盖紧,往检测卡上滴上样本,等待结果。

这些操作,都是我们从学校发来的视频里学来的。

从寝室到核酸检测点的路上,我也会拍一些植物。

第一天拍过的植物,第二天、第三天还想按下快门,室友打趣说:查重率100%。

它们在许多水泥建筑、钢筋铁网的中央,若无其事地向上生长。有些花,直到快要落败时,我才发现它奄奄一息的样子,不过比起娇艳绽放的盛况,这样的美好像也能感染人的。

有一天,学校突然宣布要对寝室消杀。我也不知道那是什么,只知道又能出门了。

早上9点,我们的身体终于在这个时间段挪出了20平米的小空间。上海的天气很好,蓝天白云,我们依旧带上口罩。

“打牛牛吧。”

最后我输掉了35块钱,给他们拍下了这张照片。

三

阳台上

封控的68天里,我最常呆的地方是寝室阳台,它连接了学校和外面的世界,是一个可以有限眺望的地方。

在封校之前,我们常常在这儿吊外卖上楼,只需向下轻轻抛一根绳子,就会吊起各式各样的“饕餮”。而如今,阳台变成一处呼吸的窗口,休憩的咖啡角,和无所事事的小花园。

阳台外有几颗随着春天生长的绿树,如遇上晴天,阳光会在下午到来,顺势把树影倒映在围栏上,我们就趁着这样的温度,垫着毯子午睡。

我也会坐在这儿念书,念一些我看不懂的文字,然后录下来,60分钟到100分钟不等。等到晚上再拿出来当作助眠。我把这个栏目叫做《催眠》。

2022年的春天,我是在这里触碰到的。

但更多的时候,眼前的景象无法满足我对春天的期待,我只能在这儿消遣,比如打开音响听播客,听音乐,一听就是一个下午。

我依然很向往出去野餐,外面的任何一块地方都可以,只要能坐下来吃东西,或者去动物园,给长颈鹿喂草。

我想看见阳台看不见的景象,尽管这个阳台已经给我的生活带来许多慰藉。

与我同样依赖阳台的,还有隔壁寝室的同学。每当我们在这儿放空时,他会探出半个身子,试图跟人类产生连接。

他的寝室只剩下他,其他五个都是本地人,也被困在某处地方。不知道是不是无聊的时间太多了,听说他总是在寝室走来走去。

一位穿着防护服的中年妇女,提着大包小包路过我们的阳台

熟悉了学校的管理,偶尔望见阳台外的人,才意识到另一种生活也在发生。

我们所处的杨浦区,居住了非常多的老年人,如果是平日早晨,街道上一定会有许多大爷大妈,提着蔬菜水果路过,而如今这些景象一夜之间消失了。

街道上只剩下衣着黄色或蓝色的骑手,他们的后座挂满了比以往更多的货物,形色匆匆,一闪而过——这是阳台外难得的生气。

对面居民楼的后门架起了红蓝色的帐篷,薄薄的挡风面罩凹陷其中,好像风一吹就会散落。那是小区保安临时的“家”,伫立在一块指路牌下,守着铁门。

四月底的某天,上海狂风大作,倾盆而下的大雨把街道浇得湿漉漉的,铁门外的“家”也不堪重负,歪歪扭扭地倒在地上,钢架如同它的骨骼暴露在外。

作者 小波 | 内容编辑 野荼

摄影 Po | 微信编辑 Jessica