致命的疏忽:当120调度员失灵时

文 | 李晓芳

编辑 | 王珊瑚

「上午有人打过120」

不对劲。当班长发来消息说中午十二点了,怎么彭君君还没来做核酸,也找不到人?室友吴文的第一反应就是“不对劲”。

20岁的君君是班里的活动积极分子。她有一张圆圆的苹果脸,爱笑,是一个开朗大方的女孩,喜欢在学习之余,和同学们约着逛商场,喝奶茶,穿漂亮的JK裙子。“她不是那种会逃核酸检测的性格。”吴文心里的不安像湿漉漉洇在纸上的墨迹,一点点漫开。

她马上赶回宿舍,首先捕捉到的是君君发出的断断续续的痛苦呻吟声。她爬上架子床,拉开床帘的一角,光线没能全部透进来,君君的脸还隐在黑暗里,吴文看不清她的表情,“就看到她抽搐,感觉不太对了。”

吴文有点慌乱,喊了附近的几个同学和班长过来。12点15分,班长拨打120,称有学生喘气困难,位置在河南大学龙子湖校区。3分钟后,救护车出诊,不到10分钟,救护车抵达救援。

吴文记得,君君的手机后来接到过120的一个电话,室友帮忙接通后,一位调度员没头没尾地说了一句,上午有人打过120,一直说不清位置。但那时太混乱了,她的朋友还躺在担架上,周围一片嘈杂,谁有心思分辨那通回拨电话到底在说什么呢?

直到君君去世,根据她家人公布的电话录音,吴文才反应过来,那个上午,打过120的人就是君君。她一直在试图呼救。

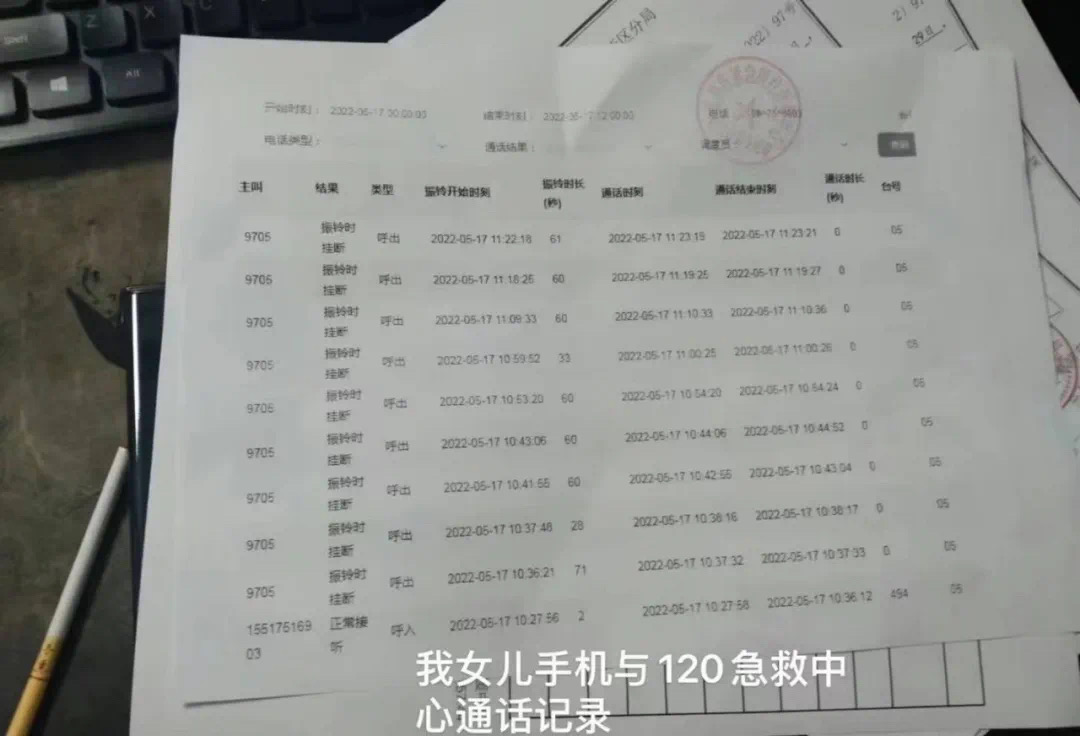

那个致命的呼救定格在5月17日上午10点27分,距离救护车到达近两个小时以前。

当时吴文和另一位室友已经出门,参加核酸检测,上自习。离开宿舍时,大约是9点多,室友们看到君君床铺上还拉着遮光的床帘,没有异常,以为她还在睡觉。

如今,无从得知女孩具体在哪个时间点发生了意外。拨打120的时候,她已经无法完整地说清一句话,但仍努力向电话那头的120调度员提供了几个关键词。她提到“河南大学郑州校区”,努力报出了自己的宿舍号711,她呻吟着重复了几遍“头好疼啊”。

但长达8分钟的通话里,120调度员重复询问君君的确切地址,并几次说,“你这样我帮不了你”,“这都是上大学,也都是二十多岁的人了”,“我感觉你没什么事啊。”

10点31分左右,120调度员提出加微信,在微信上发送确切地址,调度员的要求没有得到回应。但君君的家人事后发现,她当时在宿舍群里发起了一个位置共享。他们猜测,她也许已经意识不清了,拼命发送了自己的位置,但已无法确认到底发给了谁。

电话挂断。她又在昏暗里躺了一个多小时。期间120调度员给君君回拨了11个电话。但女孩已经接不了了。

5月17日,120与君君的通话记录 讲述者供图

12点50分,君君经过现场急救后被送进医院,然而这已经来得太晚,医生建议放弃。从河南平顶山开车赶来的父亲坚决不同意,他为此拿出了20万的ICU治疗费用,计划在医院附近租房,做好了打一场持久战的准备,只要能把女儿救回来。

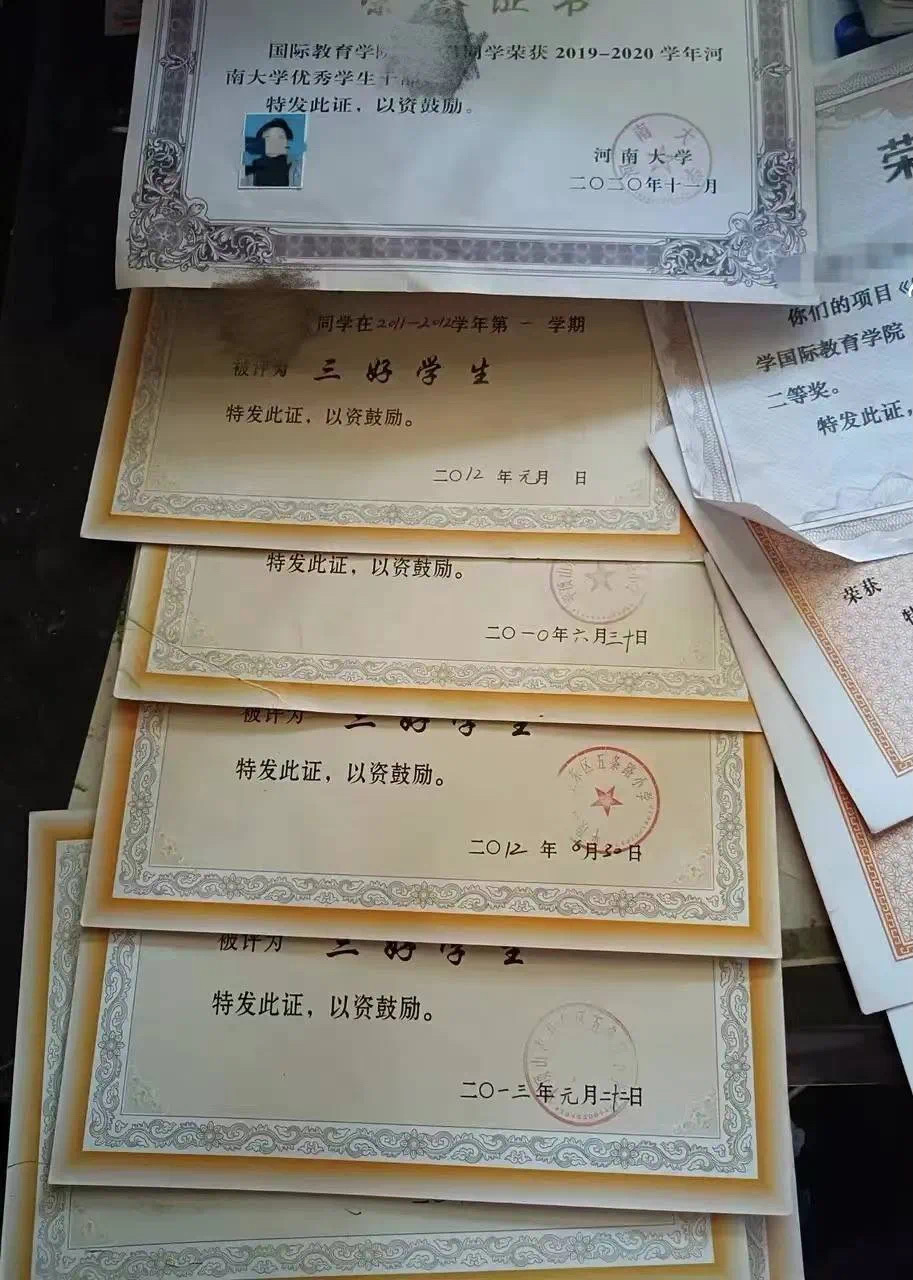

君君是家里的长女,乖巧听话,从不让父母操心,是家族同辈孩子里第一个考上重点大学的。朋友们回忆起她,首先想起的是她那些善良的小举动。宿舍里另一位室友高考后打暑期工,深夜十二点才下班回家,那时她们还没见过面,只是在新生群里刚加上了微信,君君一路和她聊天,叮嘱她,“注意安全,女孩子要保护好自己。”她心思细腻,会在挑自己的20岁生日蛋糕时,时刻照顾容易过敏的室友的口味,会陪着不舒服的室友在医院待到晚上11点。

她原本还有许多计划。君君的堂姐十月将举行婚礼,堂姐说自己和这个从小一同长大的妹妹约好了,要找她当伴娘的。她大三了,打定主意要考研,但还没挑好学校,因为那时总觉得还有时间。

吴文后来做过一个梦,梦里那个圆脸、爱笑的女孩已经抢救成功,笑着对她说,“我准备回去复健了,过几年再回来上学。”

人们爱说,梦都是反的。可吴文醒来后觉得,这个梦太真切了,“我相信一切好的梦都是真的,当时我根本没有怀疑过它是假的。”她忍不住流泪,哭声很轻。梦醒后的大约第十天,坏消息传来,5月30日,君君没能抢救过来,在医院ICU里永远阖上了双眼。

公开的医院病历显示,这个年轻女孩被诊断为急性脑出血。有急诊医生科普,脑出血因病因、病情较为复杂多变,没有一个公开的最佳急救时间,但行业内普遍建议在2小时内进行手术,“肯定是越早越好。”

家人整理出的君君从小到大获得的奖状 讲述者供图

60秒

人们想弄清楚,造成这起悲剧的原因是什么?当一个人在生命的最后时刻,选择向120而不是亲近的父母和朋友求助,她将可能面对什么?

一名120调度员的工作流程说起来简单,“铃响三声,必须接警”,接起电话后,询问求助者症状、地址,大致判断病情,整个询问流程控制在60秒内,确认信息后按“就近就急”原则,派单通知急救医生、护士和驾驶员,3分钟内出诊。如果条件和时间允许,调度员还会指导现场急救,安抚求救者情绪。

而这份工作的难点和挑战也在那60秒之内。

41岁的方一宁是南方某三线城市急救中心的一名120调度员,拥有20年的调度工作经验。他碰到过一位老太太打来说,自家老伴胸口发闷,心慌。他第一时间问,以前有过心脑血管病史吗?老太太很配合,说去年刚做过心脏搭桥手术。方一宁心里就有了大概的病情判断,问清家庭地址后,指导老人躺下别动,含一粒硝酸甘油或速效救心丸,同时在电脑上盲打信息,派单到救护车上。“这一系列东西都是在60秒内完成的。”

当然,这其实是他的工作里最简单顺利的一个案例了。有时候,他需要判断电话那头是不是骚扰电话,避免资源浪费。这几乎是全国急救中心都会面临的问题,比如江苏省句容市每个月会接到2300到2400个电话,真正有效的呼入电话大概在900个,只占四成。海口市每月受理500个电话,真正需要派车的呼救电话只有100多个。

他举了一个例子,“如果有人打120说某某学校出了车祸,你怎么判断?”方一宁总结,自己在多年的工作经验里学会了一种听声辩人的绝技,先听电话里的背景音,室内和室外的声音是不同的,而室外日常的声响,和发生了交通事故后的嘈杂又是不一样的。其次,发生交通事故后,120会在同一时间收到好几个报告事故的电话,都是来自围观人群,“如果只有一个人打电话,那就可以怀疑一下了。”

在方一宁看来,120调度员重在判断,这需要身在岗位上的人运用逻辑、经验、培训的技能,去判断求助事件的轻重缓急,调配资源,“否则随便在街上拉个人都能干这份工作,接电话谁不会呀?”

他去年接到过一位妈妈打来的求助电话,惊慌失措,说自己的孩子噎住了。方一宁刚想让妈妈从背后抱起孩子做海姆立克急救措施,突然想起前几天和朋友吃饭,朋友提了一嘴,现在孩子长得太快,自家孩子刚上二年级,体重已经80斤了。他念头一转,让那位妈妈坐着,孩子脸朝下,将腹部肚脐往上一点的位置顶在妈妈膝盖上。

没等救护车到达,孩子已经成功咳出堵住气管的排骨。一家人后来专程到急救中心给方一宁送锦旗,方一宁一看,那位妈妈特别瘦小,孩子大约60斤。“我要是按培训的标准程序操作,那这位妈妈是没有体力去抱那么大孩子做急救的,孩子说不定就憋死了。”

调度员忙着接听求助电话、指挥调度急救车辆(图中人物与文内无关)。图:郑新洽/澎湃影像

120调度员的引导作用在类似的时刻极其关键。浙江省某地级市的一位调度员小陈说,在许多危急求救事件中,“求助者实在说不清地址,我们有个大概的方向也会先把车派出去的。实在没办法是可以请求110协助的。”

小陈曾接到过一位孕妇的求救电话,对方早产破水了,家里只有她一个人,慌乱下孕妇还记不清自己的家庭住址,小陈马上换了种问法,询问家附近有没有什么标志性建筑,得到一个大概地址后就先派了救护车过去,同时指导孕妇用枕头垫高臀部,静卧等待。

君君呼救事件里,方一宁尤为愤怒的是,“调度员最大的问题是忽略了女孩的病情,轻易下判断说人家没事。而且为什么前边四五分钟一直在纠结女孩是河南大学哪个校区的问题?”他随手在地图上搜索河南大学郑州校区,“郑州只有这一个校区啊。”

方一宁从多年的工作经验判断,求救者极度危险的情况下,“病情先不问了,先把地址定死,把车派出去。”提问方式也需要调整,对方已经说话困难,就不要寄希望于求助者完整地说清地址,可以自行把范围缩窄,引导对方回答是与否。

如果是他接到君君的求救电话呢?方一宁说,“那我会加问一句,是某某路上的河南大学吗?直接把范围缩窄。接着进一步问,你现在是在教室、宿舍还是哪里?一个大体位置就可以框出来了。”他叹息,这起悲剧或许可以不发生的。

君君在宿舍群里发起的位置共享。讲述者供图

当调度员失灵了

如果一个120调度员需要承担如此重大的责任,和这个职位相匹配的培训、考核,相应的应急处理预案又是怎样的?

综合各地急救中心的招聘启事,国内对120调度员的学历要求不算严格,也并不要求具备专业医学背景,一些急救中心会在招聘里加上:临床、护理或相关专业优先。“有正经医学毕业证的也不愿来干这工作,觉得技术含量低,工资也低。”方一宁说。

三四线城市给调度员开出的薪酬水平大约在2500元到3500元之间。一线城市稍高,广州市在2021年的招聘中,调度员试用期和转正期合计一年,平均每月收入为3500元,转正后收入约为7000元。

国内急救中心的模式也并不统一,例如以北京为中心的华北,以上海为中心的华东,还有华南、西南、东北等,就可以归纳出5种不同类型的急救模式。这也导致国内120调度员岗前培训并不成体系,也没有统一模式和考核标准。调度员的岗前培训和考核基本都由各地的急救中心或调度站自行完成。

郑州急救网上就发布过当地培训和考核调度员的新闻,其中提到,新的调度人员报到,由调度科科长“亲自制定培训方案”,培训内容包括理论授课,地图熟悉,上机模拟操作,培训时间22天。而考核调度员是否合格的主要考官之一,还是调度科科长。

在方一宁看来,一名120调度员最少得培训半年,才能正式上岗。他刚踏入120调度行业时,前两个月的时间只花在了一件事上:记城市地图。

可如今,有急救中心的调度员可能只培训了两个星期,就上岗了。方一宁说,这并不罕见,许多人会认为这份工作就是个接线员,“接线员需要培训多久呢?”

一个恶性循环是,上岗前对120调度员的要求就只有60秒内拿到地址、病情、联系方式,在后续的工作考核里,也只能用接电话的时间、派车速度衡量调度员的工作成果。在一些城市,急救中心每月会拉出各个调度员的电话单,平均接电话时间有90%能控制在60秒以内,就算考核过关。

方一宁说,其他考核标准很难量化。比如调度站每月有抽查电话的规定,“但工作量巨大,每天接一两百个电话,不可能都拿出来听一遍。真听到有问题的电话,对方不投诉,没出事,这事就过了,一般不会管。

郑州市急救中心在2020年曾发布过新闻,邀请专家对33位调度员进行考核,每人随机抽取一个问诊录音。考核内容包括是否询问地址,是否报工号,病情判断是否准确,有无必要病情指导,服务态度。最后的结论是,专家们“对调度员在地址问诊上的熟练进行充分肯定。本次录音考核取得了预期的效果。”

北京急救中心调度员单冬冬10年前就曾在论文里指出这个问题,“各地对调度质量的要求非常重视,但并不清楚真正体现调度工作医学属性的指标是什么,对调度人员的调度、应变、沟通和指导能力几乎都没有量化的指标,所以质控常常是虚的。”

再进一步,没有更详细的医学属性指导标准,这些没有太多医学专业背景,也没有受过相关职业训练的120调度员们也只能接到需求就派车。浙江某市的120调度员小陈说,“拿不准的就先出车,宁愿空车也得先派出去。”

宁波市一位在急救中心轮转的医生也证实了这一情况,“过去四个月我在急救中心,每个月出车七八十次,一般都会有十几次撤回、空车之类的。”这在一定程度上也造成了资源的浪费。

一些急救中心因此提出了“空车率”的考核标准,救护车每出一趟,就有相应的收费。空车就意味着白搭了一笔成本。有调度员在社交媒体上分享了相关规定,例如空车一次,需要扣罚调度员几十到几百不等的工资。

种种机制决定了,当人们拨打120时,能接受的帮助和服务是参差不齐的。例如一些调度站自定的考核标准较宽松,站内调度员掌握的急救知识、问询技巧或许就并不一定过关。

方一宁则表示,自己所在的调度站直到2017年才开始培训考核相应的CPR、海姆立克等急救知识,他掌握的许多基本技能是依靠20年的工作经验积累的,因此可以在电话里为求助者提供许多帮助,但他不确定,其他年轻调度员在派完车后,是否还能把握救护车到场前的黄金时间,指导抢救。

这套急救系统看起来极度依赖个人能力,可当一线的调度员失灵之后呢?

君君求助事件中,根据郑州市卫健委的调查报告,失职的调度员采取的应急措施是不断回拨电话,上报给调度班长、科长,然而在那拖延的两个小时里,始终没有人决定派出一辆救护车。

调查报告里批评急救中心的几人能力不足,给予了相应处罚,但问题根源解决了吗?方一宁对此很悲观,他判断,“类似的事情以后还会发生。”

5月17日12点30左右,君君最初拨打120两个小时后,救护车抵达学校宿舍。讲述者供图

逝去的,留下的

或许可以做一个类比,我们购买的所有商品都有ISO质量认证标准,那急救服务呢?我们无法保证自己打120时就一定能碰上90分的调度员,但如果有一套系统可以先将所有调度员的初始标准划定在基本水平线上呢?

一个可供借鉴的模式或许是美国的医疗优先分级调度系统(MPDS)。山东省立第三医院副主任医师崔海银指出,“国内的急救受理没有严格标准,所以受理调度质量的好坏完全依赖于调度员的水平和心态。”MPDS则可以看作是一套标准的知识体系。

简单来说,MPDS根据求助者的主要诉求,将急救病症细分成33类,包括气管异物、心跳呼吸停止、怀孕临产等常见的求助类型。每一类病种又制定了详细的询问流程,通过3到6个对话询问,按“轻重缓急”分成六个等级,分级调度急救车辆、响应时间等等。无法判断的病情都会归入最高危险级别,立即派车前往。

靠细分的医学标准,调度员也有了标准化的培训和认证,而合格证书有效期是两年,调度员也需要不断地训练进步,再认证,才能继续上岗。北京急救中心调度员单冬冬,在十年前就参与了MPDS手册的汉化过程,她写道,“由于MPDS要求的标准化,它保证了每个呼救者都能获得同样的急救服务,而与调度员个人的资历无关。”

有明确衡量指标的系统,客观上也避免了因人的疏忽而引发的纠纷。MPDS诞生于1978年,此后在全世界3000多个急救中心使用,相关数据显示,没有发生过一起法律纠纷。

在过去几年,国内几十个城市的急救中心开始陆续引进这套系统。去年11月,河南省卫生健康委发文,三门峡市是省内首个引进MPDS的城市,这套系统让调度员及时指导一位因哮喘发作,心跳骤停的男子的家属,对病人进行心肺复苏,挽救了一条生命。

但根据目前的推广应用情况,还很难断言MPDS能完全解决120急救系统存在的问题。

6月6日,郑州卫健委发布调查问责通报,失职的调度员被开除,调度班长、科长,急救中心主任分别获得了相应的行政处罚。事情平息,讨论声渐弱,一切似乎又重归平静。

只有一些悲伤长远地留在了家人和朋友心里。吴文有时会想到,大学前两年,她们一直在开封校区,直到去年年底才搬到郑州校区,此后因为疫情一直封校,大家都不熟悉郑州校区的道路。出事前两周,她们点了一个蛋糕,因为君君不熟悉道路,蛋糕是她去取的。吴文的声音低下去,“如果我当时跟她说清楚地点,会不会就是另一种结果了?”

君君的父亲晚上常常睡不着,每晚呆坐着翻来覆去地看女儿的手机。他感到后悔,平时他总觉得,外出求学的女儿也没啥事,没必要常常打电话。而如今,他能听到的女儿最后一点声音,是那个让他痛苦又无力的8分钟电话。

(应讲述者要求,彭君君、吴文、方一宁为化名。感谢“天才捕手”对本文的帮助。)

================================================================

第一批00后,遇到“史上最难就业季”

外部世界称呼肖迪和她的同龄人为“千禧年出生的一代”。知乎上“回忆千禧年”的话题下,有人写下那一年中国加入了世界贸易组织,县城广场上有人举着国旗庆祝。那一年也有亚洲杯,半决赛中国队碰上了当时最强的日本队,一度遥遥领先。更重要的是,前有腾讯、阿里巴巴、百度成立,后有搜狐、新浪、网易在美国上市,中国的互联网进入1.0时代,一切看起来欣欣向荣,充满希望。那为什么到了自己毕业这一年,会如此艰难?找工作的00后们都想知道答案。

文 | 周鑫雨

编辑 | 金匝

运营 | 栗子

2022年夏天,00后们求职梦碎,只需要一句话。

“实在对不起,我们部门没有HC(Headcount,坑位)了。”面对肖迪,某大厂运营部的主管露出抱歉的表情,“希望你可以继续努力,如果以后有机会的话,HC还会给到你。”

肖迪是00后,就读于西北某大学的汉语言文学专业,去年12月份来到这家大厂实习。今年4月25日,午餐时间,她再次询问主管关于HC的消息,对方以最直接的方式浇灭了她的希望。

这顿午餐吃的是新疆炒米粉,又麻又辣,是主管请的,“像是一种补偿”,但肖迪觉得滋味全无。她浑浑噩噩回到工位,隔壁的员工们正在聊天,她无心参与——在平时,她一定是加入话题最积极的那个。她不断暗示自己,不要在办公室哭,不要被情绪绑架,要体面,“我也是有自尊的”。

因为手头上还有两三个项目,那天,肖迪还是加班到晚上11点,离开的时候,大厦顶端的logo十分耀眼,从前,她看到这个logo会不自觉地笑,但那一刻,她哭了。她想打电话给远在陕西的父母倾诉一场,可这个念头很快就打消了,“之前我对他们把话说得太满了,现在不想让他们担心”。

一个人从陕西来北京实习时,肖迪的父母就一直放心不下,觉得她单靠个人,无法在北京立足。但肖迪觉得,从公司接收到的一直是积极的信号。“今年部门有一个HC,很大几率就是你的。”来实习后,肖迪就多次从直属领导口中听到这样的话。4月初,她还拿着和直属领导的聊天截图给父母看:“你们看,没有意外,我是可以留下来的。”父母这才放下心来。但没想到,这份工作最后还是出了意外。

就业艰难,同为00后的程露对此并非毫无察觉。

交通是对疫情最为敏感的行业,2021年初,正在找实习岗位的程露发现,几乎所有的航空公司都停止了招聘。昆明航空一个只招10人的空乘岗,就有超过1500人来竞争。程露听朋友聊起那场面试,顺序全凭先来后到,早上八九点才开始面试,凌晨三四点就有应聘者在打地铺等候。

程露是听着飞机的轰鸣声长大的。2000年,她出生在昆明机场航站楼附近的一个村庄里,父母都在机场国内出发层做保洁员,大她十多岁的哥哥也在机场附近开出租车,整个家庭的生存都与机场联系紧密,在考虑未来出路时,程露的设想也是:找一份和航空有关的工作。

高中毕业后,程露进入昆明的一所大专,就读于服务专业。在这里,许多学生曾靠着分配,或是参与学校与机场的一些就业合作项目,留在航空公司,成为一名乘务员。今年也是程露的毕业年,若不出意外,她也会找一个在昆明机场的实习机会。

疫情让程露脱离了原定的轨迹。往年,她所在专业的三四十人,总有四五个能顺利进入航空公司,但行业萧条,去年6月,学校原定的机场实习转正项目取消了,程露没有料到,她和同学们被分配到了湖南的一个平板电脑制造厂里,干起了拧螺丝的活。发通知那天,学校领导劝她们:“现在能找份谋生的工作不错了,放低要求,沉住气。”

厂里又闷又热,防护服将程露浑身上下包得严严实实。早上9点到晚上10点,她站到几乎要晕厥。这样强度的工作,一个月的实习工资只有两千多元。十多个同学受不了这苦,第一天就整理好行李,偷偷逃走了。

程露原本想再熬一熬,再向学校老师打听进航空公司的门道,但那时,找中介成了唯一的通道。想进东航、南航这样的头部航空公司,少说得花上四五万的中介费。中介只是第一关,要想留在航空公司,还要交三个月的培训费,程露打听了一下,昆明航空的培训费要一两万元,就算中途淘汰也一概不退还。她不好再张口向父母要钱,彻底打消了留在航空公司的念头。

实习三天后,因为长期拿着钻头,程露的双手疼到无法握住筷子。她不想回家,老家的女性们大都在20岁左右相亲、结婚,“我不想这么早就嫁人”。那晚,程露用半个小时收拾好行李,再花了100元,买了一张前往深圳的最便宜的夜间车票,投奔朋友,“先去找份能干下去的工作”。

1076万,是今年教育部统计的毕业生人数,创下历史新高。去年,这个数字是909万。这1076万里,就包括肖迪和程露这样的本科应届生,她们恰好也是第一批“00后”。

00后们没有料到,踏入真实社会的第一年,会面临这么多的变故和打击:经济增长有压力,疫情在延续,竞争在增加,HC却在收紧,大家的起点似乎被拉平,无论是高职大专生,还是985的毕业生们,都要闯一闯“就业难”这一关。

HC什么时候开始收紧,谁也无法说出一个准确的时间点,但能被感知到的震荡,是从2021年底开始的,各家大厂们相继裁撤不少非营利性部门,先是“毕业式裁员”,再后来,“毁约校招生”的狼狈和不光彩也摆到了台面上。

尽管裁员风暴离自己这样近,但那时,在大厂实习的肖迪并不相信达摩克利斯剑会落到自己头上,她曾天真地想:“既然裁员,那大厂怎么还在招人呢?”

在大厂,肖迪主动揽下了许多用户运营实习本职外的活,写自媒体文案、跟进流程、做直播……原本晚上七八点的下班时间,一度延迟到午夜十二点。那几个月,她一度压力大到经期紊乱,但她觉得,只要能留下来,“累也很值”。

肖迪珍惜这次实习机会,因为在这之前,她经历过一次“得而复失”。

那是去年12月,肖迪给字节跳动和快手的新媒体运营岗投递了实习简历。不到一周,两家企业的HR都给了肯定的答复。“现在去实习,半年后可能转正。”字节的面试官曾和肖迪提过,留下来的机会很大。实习确定的那天,肖迪还特意去学校食堂的网红窗口排了40分钟的队,买了室友们想吃的菜一起庆祝。

但没想到,一场疫情在12月扼住了西安的咽喉。不到一个月,西安累计出现上千例感染者,为控制疫情进一步蔓延,12月23日起,西安实行全市封闭管理,封城也让肖迪的入职变得异常困难。出于保密的需求,字节规定,员工即便远程办公也需要使用公司的电脑,得知肖迪被困在西安,HR主动和她商量,将公司的电脑从北京快递过来。但此时,西安已掐断了物流,快递无法进城。

肖迪不甘心,问HR自己能否延迟入职。对方发了个无奈的哭脸:“不能再拖了,公司有规定。不然只能等下次的招聘了。”那晚,肖迪哭着放弃了字节的实习offer,“就感觉自己的精神垮了,曾经多么高兴,现在就有多么绝望”。到了2022年1月,收到另一家大厂的实习offer时,肖迪立刻订了去北京的机票,“不能再让意外把我困住”。

这样的状况下,这一届00后“卷”起来是不可避免的。上海一所985大学的夏悦,就敏锐感受到了今时不同往日。

夏悦的男朋友是上海人,一开始,她一心想留在上海。聚集着金融、快消、广告就业机会的上海,也是许多毕业生梦寐以求的城市。据上海市政府统计,2021年,上海新增就业岗位63.51万个,正规就业规模创历史新高,达1084.5万人。去年6月,58同城发布的《2021年高校毕业生就业报告》显示,上海是2021届毕业生工作首选的城市,支持率达8.7%,高于同为一线城市的北京(5.4%)、深圳(7.9%)和广州(7.3%)。

但夏悦发现,今年,上海的岗位都在缩减。她向在腾讯上海公司工作的学姐打听岗位的情况,发现一些条线的HC缩了一半,商业分析岗也不例外。不少往年顺利进入头部互联网公司的学长、学姐们在校友群中透露一些风声:“今年的机会可能没有去年多,不要把鸡蛋放在一个篮子里。”

连学校招聘经验分享会的主题也在透露一种讯息,去年还是“教你拿到某厂offer”,今年就变成了“教你offer大满贯”,这意味着,只拿到一家大厂的offer,也不意味着顺利“靠岸”。她还记得秋招一次线上宣讲会上,几名热心的直系前辈分享了自己的面试经验,会议结束后,他们的微信立刻出现了几十条好友申请,都是来要内推名额的。

无奈之下,除了腾讯,夏悦还瞄准了三四家上海公司,投简历和准备面试就填满了她封控在家的时间。即便无法准确得知互联网到底发生了什么,她还是早早给自己的求职顺位排了序:互联网商业分析岗、咨询业、快消,每个大类又细分到了具体的部门和岗位。根据每个岗位要求的不同,她把自己的简历改了侧重点各异的好几份,“要给自己留条后路”。

没有找到心仪的工作,夏悦只能把目光从上海投向别的城市。那段时间,所有陌生来电都让她紧张,“以往我是很少接陌生来电的”。她还把自己的邮件设置为有声提醒,生怕错过邮件。

她也为自己上海毕业生的身份感到担忧。上海被封控后,有企业甚至直接放弃了上海的求职者。一名互联网公司的HR告诉每日人物,当时公司要求给求职者发通知时,一定要询问所在地点,“一看你现在在上海,立马就pass了,毕竟也没办法立刻入职”。

4月28日18:00左右,一个显示“广东深圳”的来电让夏悦赶紧放下了手中的筷子。进行了约莫半个小时的面试后,她回到电脑前,不断刷新着招聘网站,“我有种预感,很快就会出结果”。没过多久,系统上申报流程的红点就从“HR面”跳到了“录用评估中”——“按往年的经验,这基本是有戏了。”

但6月1日这天,HR给夏悦来了电话:“不好意思,因为业务调整,我们无法给你offer了。”这一天是上海全面复工复产的日子,路上全是期待解封已久的行人,不少孩子拿着气球奔跑在路上,这天也是属于他们的节日。夏悦走在许久没有走过的熟悉街道上,只觉得“欢乐不是属于自己的”。

肖迪曾被家人寄予厚望。她家在毗邻西安的一个小城市,去一线城市,或是至少留在省会工作,是父母对她的期待。她自己心气更高,社交平台常常给她推大厂的实习帖,对她来说,那是另一个世界:光鲜,有吸引力。她想留在北京,去探一探潮水的方向。

外部世界称呼肖迪和她的同龄人为“千禧年出生的一代”。知乎上“回忆千禧年”的话题下,有人写下那一年中国加入了世界贸易组织,县城广场上有人举着国旗庆祝。那一年也有亚洲杯,半决赛中国队碰上了当时最强的日本队,一度遥遥领先。更重要的是,前有腾讯、阿里巴巴、百度成立,后有搜狐、新浪、网易在美国上市,中国的互联网进入1.0时代,一切看起来欣欣向荣,充满希望。

那为什么到了自己毕业这一年,会如此艰难?找工作的00后们都想知道答案。

肖迪本想归咎于疫情,但同样在西安的朋友拿到了美团的offer后,她感觉失去了借口,一度只能从自己身上寻找原因:“我不该浪费秋招的时间去考研。”

她就读的西北某大学以地质学和自然科学见长,学汉语言文学的她,在同校学生的择业竞争里,并不具备优势,大三秋招期间,班上2/3的同学都在准备考研。她跟许多考研的同学聊过,大家的判断都是,以自己的学历和专业,是无法找到满意的工作的,既然就业严峻,不如再等一年。但一个意外是,今年“考研也特别卷”,400高分的落榜者比比皆是,考研失利那一刻,肖迪才意识到,“秋招失去的时间和机会是回不来了”。

可即便是拥有985的“原生学历”,夏悦也并不觉得轻松。她从大二就开始实习,密度高达每半年一次,一张A4纸已经放不下所有的经历。在985高校,“社会时钟”是自然被建立的,大家都遵循着“什么时候该干什么事”的准则。大二那年,夏悦就记得许多学长、学姐开始在朋友圈发“人贩贴”——一些头部公司的实习生招聘。学院也将实习算进必修的学分,实习的公司越好越头部,拿最高档绩点的可能性就越大。

她周围,不管是毕业还是继续读研,几乎人人都在朝着top努力:打算出国的同学,大三就把英语成绩刷完了,proposal(注:陈述书)都请院里最好的教授修改了好几遍;如果是国内升学,那就要保研到更好的985;至于那些和她一样,计划本科毕业后就业的同学,在大三第一个学期就几乎修完了所有的学分,剩下的时间,都留给了实习和求职。她自己也是如此,做好了应对就业的万全准备,她想不通,怎么还是这么难。

至于程露,她的处境更艰难一些。某种意义上,在深圳,不缺赚钱的门道。914条公交线路和12条地铁线路连接着华为、腾讯、富士康等世界500强,还有222万家带着淘金梦的创业公司、服装厂、电子厂。但好机会对程露又是吝啬的,拿着专科的学历,她只接到过酒店前台和网站客服岗的面试机会。最后,不看学历、服务员月薪能到六七千的海底捞,成了她最好的去处。

她和朋友在靠近东莞的郊区租了个一室一厅,客厅还能勉强塞下一张床,平摊后,每人每个月只需要500元。只是,她怕家里人失望,还没有告诉他们自己已经逃离流水线的事实。

不论怎样,求职还得继续。

夏悦又投了两家快消公司,顺利进入了最后一面。不过,上一份offer的毁约依然让她心有余悸。6月3日,她花了800元的高价,找一个求职机构做了咨询。看了简历后,对方肯定了她的选择。夏悦放心了一些:“这种时候,我就需要一个人来鼓励自己。”

5月初,大厂备战“618”,用户运营部更忙了,肖迪也接了不少项目,但她不知道该如何面对手头的工作,“我知道要好好交接,但是我失去了工作的动力”。5月末,她对主管领导提了离职,赶着春招的尾声,去参加了几场招聘。

留给应届生们找工作的时间不多了。5月5日,中国传媒大学学生工作部发了致用人单位的一封信,请求“通过线上方式,给学生们提供实习岗位或面试机会”;在教育部发了《关于高等学校做好2022年开发科研助理岗位吸纳毕业生就业工作的通知》后,复旦大学开始向毕业生开放校内派遣制岗位,针对“受疫情影响暂未落实去向的应届毕业生”。大学辅导员李嘉很希望自己的学生能找到工作:“应届毕业生的身份还是很有分量的,于公于私都希望学生们抓住机会。”

2021年8月,程露从深圳的海底捞离了职。她觉得自己不能一直甘于同一个地方,浪费自己学到的专业技能。她先是进了一家苹果专卖店,干着月薪只有4000元的销售工作。两个月后,她又跳槽到了一家服装公司。年末是服装销售的旺季,她每天在店铺叫卖到12点,理货到凌晨2点,工资终于涨到了六七千。但2022年3月,疫情又来了,深圳的夜晚不再热闹,再怎么熬夜,程露也达不到一天卖出2000元的KPI。

她也听哥哥说起空姐近期的遭遇。空姐的薪酬,是在飞机离地那一刻才开始计算的。一个在疫情前常年飞行的空姐,每个月能拿到一万多。而现在,昆明机场只留下了自助检票通道,成都双流机场的安检口从30个变成了3个。哥哥告诉程露,一个待业家中的空姐,每个月只能拿到两三千的保底工资。

程露索性想开了,没有进入航空业,似乎也没有多可惜。她打算在深圳休息一段时间,逛一逛这座因为工作而无法好好看看的城市后,再去寻找新的机会。

(文中肖迪、程露、夏悦、李嘉均为化名;导语图来源:泱波(江苏分社)/中新社/视觉中国)