“血奴”背后的西港:我在柬埔寨的这三年

血奴,谋杀,绑架,枪战,毒品,诈骗,赌博……提到柬埔寨,大家印象里的这个东南亚国家仿佛“五毒俱全”,让人闻之色变。

我从2019年疫情前来到柬埔寨至今,一直在一家港资童装代工厂工作。三年多来,作为一个普通务工者和海外打工人,我目睹了西港从资金涌入造成无序扩张,到治安崩解和政府严管,再到如今复归(废墟中的)平静的全过程。

不久前,一起柬埔寨中国打工者的“血奴”故事曾掀动过国内舆论。虽然这件事在几周后已被中国驻柬埔寨大使馆和柬埔寨警方联手辟谣,但它似乎也更加深了网上对于柬埔寨的负面印象。

除了社会案件,柬埔寨还有什么?也许我有一些答案。

曾经的西港:混乱与繁荣

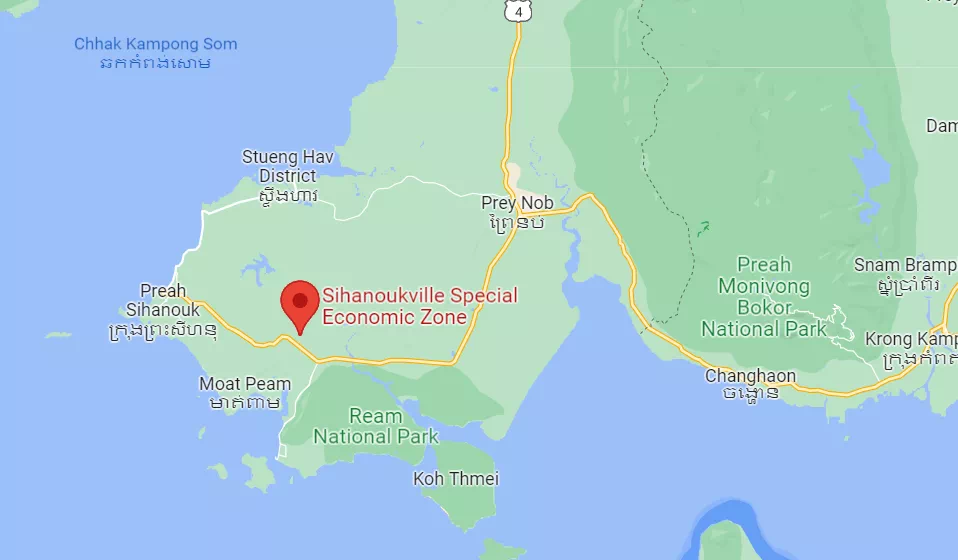

柬埔寨西港全名为西哈努克港,以西哈努克亲王的名字命名,也是柬埔寨最大的海港兼唯一的经济特区。

●柬埔寨西港位置 / 网页截图

作为“一带一路”倡议下的重点发展城市,西港建设了经济特区,数百家中资企业进驻,业务范围遍及全球,在发展自身的同时,也为西港的发展做出贡献,特别是强烈带动了当地就业。我所在的工厂为美国一个著名童装品牌代工生产,就有大量柬埔寨本地同事,在这里他们的工资大约每月200-300美元,比当地的普通薪水高一些,如果能讲简单中文,可以做辅助的翻译工作的话,收入还能更高。

然而,比起大大小小的实体企业,西港的赌场更为暴利,而比赌场更为暴利的,则是网络赌博。政治稳定、博彩业合法,经济自由,没有外汇管制,这些便利给网络赌博的飞速发展提供了良好的条件,也为黑灰产业提供了生存空间,与此同时,面对中国相关部门对跨境网络赌博和诈骗犯罪不断打击,原来在马来西亚,菲律宾,越南辗转的博彩大军开始向西港转移,并慢慢发展壮大。

闻到暴利的味道,人就会丧失冷静的思考,2016年开始,随着大量航班往返中柬之间,无数怀揣淘金梦的人想要在时代发展的浪潮中分一杯羹。

西港有小深圳的称号,人们说这里就是20年前的深圳,遍地都是黄金,所有人都在寻找“人生捷径”,一夜暴富的种种故事口口相传:做二手房的租下一栋大楼,转手租出去压六付一,一个月就能赚百万;房地产地基建好就开始卖房,一个月就能回笼资金;房地产中介都不用出去跑业务,走在路上都有人问买房……提着一袋美金全款买下一层楼一栋楼的故事每天都在上演。

投资客,炒房团,开发商带来的大量资金注入这个海边小城,此时的西港像坐上了过山车,开始了一段快速又畸形的发展时期。物价飞涨,租金飙升,土地买卖一天一个价格。2017年初,西港地价一平米尚不到100美金,到了2019年已经达到数千美金,涨了几十倍,其中的泡沫可想而知。

依托博彩行业,那几年西港的各行各业遍地开花,数以万计的网投人员带动了西港的餐饮、房地产、娱乐行业的发展,一个餐厅一晚收入几千美金都是稀松平常,开店几乎稳赚不赔,一夜暴富似乎唾手可得。每天都有餐馆,酒店,KTV,会所开张营业,走在西港的街头,随处可见施工中的工地,泥泞破烂的街道上小车排起长龙,喇叭声此起彼伏,本地人说,以前西港是见不到中国人的,但现在,西港随处都是中国人。

●繁荣时期的西港街头 / 网络

2019年7月,西哈努克省的警察局长春纳伦(Chuon Narin)接受《曼谷邮报》(Bangkok Post)采访时曾经透露,西港几乎90%的生意都是中国人在经营。全省近200家酒店和宾馆中的150家都是中国人开的,还开了41家卡拉OK歌舞厅、46家按摩院以及近400家中餐馆。

而博彩行业还在快速扩张。那几年的西港,随便一个园区里面都分布着大大小小的十几家上百家博彩公司,这样的园区遍布整个柬埔寨(西港,金边,木牌,波贝)。更有隐蔽的网络投资(编者注:即电信诈骗)公司散布在无数的别墅和公寓里。这些加入网投公司的人几乎都来自国内,他们大多数轻信网络上的高薪招聘广告,被包机票、“打字员月入过万”、“网络客服”、“程序员”等信息所吸引,因而不惜铤而走险。还有些人,甚至是被网投公司蒙骗前往中国边境地区,随后在被劫持的情况下非法偷渡出境的。

作为普通制造业打工人,我们和这些网投公司的人之间没有来往,但生活依然受到他们整个行业的强烈影响。不知从什么时候起,西港成了犯罪的代名词。在这座原本安静的小城,挥金如土的外来人员和当地在温饱线挣扎的本地居民宛如生活在两个世界,柬埔寨大部分没房产、没土地的本地人难以享受到中国人涌入带来的红利,还要被迫接受日益高涨的生活成本,这使得极端情况的发生变得越来越频繁,一部分柬埔寨人把中国人当做发泄不满的对象,有些人原本就做的不是正经生意,还有更多的怀抱淘金梦的人,要面对自己梦想的破灭。

在柬埔寨,我们打工人有自己的群,也有本地中文资讯网站,隔三差五就会听到哪里有跳楼,哪里有枪杀,哪里有绑架勒索……本地还流传这样一种说法:有些做网投的人一旦成功骗到大单,就会放烟花庆祝,尽管他们的每一笔大单,对应的是国内一个支离破碎的家庭。

而在这样的混乱繁荣背后,风暴正在来临。

“818禁赌”:西港命运的分水岭

暴风雨的前夜,是2019年6月22日,西港一栋在建大楼无预兆地轰然倒塌。这次事故造成28人死亡、26人受伤,成为柬埔寨近年来最严重的建筑安全事故。

在这之前,西港的房地产行业周期短、回报高,行业无比繁荣,也无比混乱,携资金跨行进入房地产行业想分一杯羹的人比比皆是,至于专业资质审核或者政府监管环节,则毫无存在感。“6·22”这栋意外垮塌的在建大楼,则是此前乱象的集大成者:后来的调查认为,这栋楼在动工修建期间就更换了多任业主,为了盈利,每一任业主在转手倒卖的时候都会改变设计图,再次加高楼层,导致最终它的楼层高度远远超过了开始时的设计结构,最后造成了全楼垮塌。

“6·22”塌楼事件让柬埔寨开始在全国范围内审查施工许可,叫停没有许可的施工,严查工程质量,也给西港红红火火的房地产行业泼上了第一盆冷水。

● 目前西港街头随处可见的烂尾楼 / 网络

这时候还没人知道,下一个倒塌的就是摇摇欲坠的博彩行业。“6·22”塌楼事件让柬政府下定决心整顿西港,8月13日,中国公安部代表团深夜抵达金边,开始访问柬埔寨的行程。这次访问开始的第一天,代表团便联合柬埔寨警方抓捕了127名涉嫌电信诈骗的在柬中国公民,并于当日表示中柬两国将联合设立办公厅,全面清除网络赌博。柬埔寨政府总理洪森于2019年8月18日签发通告,停止批准和停止颁发在柬埔寨经营的各种“网络赌博”(Internet Online)营业执照。8月31日,洪森正式下令,2019年内必须查封所有非法网络赌博。

那年9月,柬埔寨一家英文媒体公布调查报道,披露了西港“中国城”的黑暗一面。报道称,西港中国城内有数以千计的中国人、马来西亚人、菲律宾人、越南人和泰国人遭到非法囚禁,被迫从事网投工作,引起了不小的响动。以我们在柬华人所能获知的消息,这篇报道虽然有一定夸张,也从侧面反映了一部分现实,例如网投园区都戒备森严,有保安24小时严格看守,因此对于外人来说他们一直都非常神秘。

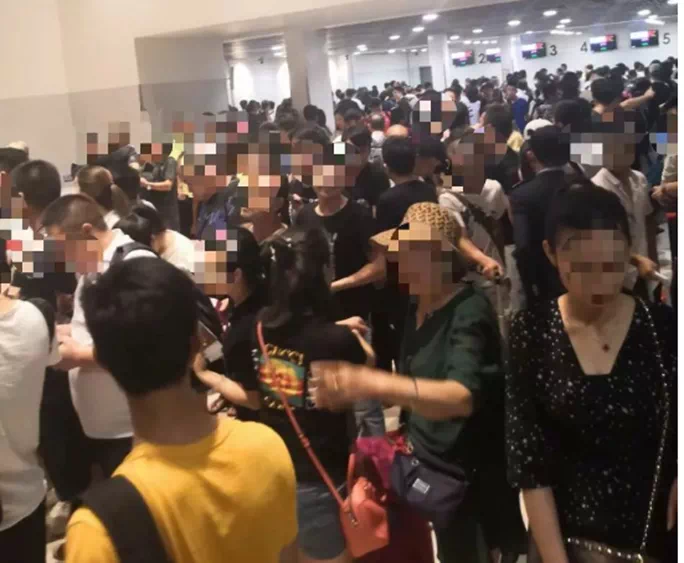

“8·18”禁赌令的发布,彻底扭转了西港的命运,随之而来是全柬各地的抓捕行动,大量网投人员/博彩人员闻风而逃,传说有十万博彩大军在短短几天之内逃出了柬埔寨,那几天机场人满为患,场面堪比过年春运。一夜之间,西港人走楼空,少数隐匿起来的博彩公司也偃旗息鼓,平日里拥挤的园区变得寂静冷清,我听说,西港有一处园区甚至已经收了即将入驻的公司几万美金的定金,但“8·18”禁赌令一下,网投望风而逃,连定金都不要了。

● “818”禁赌令后的西港机场 / 网络

失去增长支柱以后,西港繁华泡沫已破,落下一地鸡毛。随着资金链的断裂,投资者大量撤走,这场击鼓传花的游戏戛然而止,留给西港的则是无处不在的烂尾楼,建筑工人被拖欠工资的事情也比比皆是,集体讨薪、跳楼讨薪的消息时不时被人发到我所在的多个群里。餐饮、娱乐和酒店行业生意一落千丈,租金房价大幅下跌,商家纷纷无法支撑经营,关店转让闭店回国,一时间西港门可罗雀。

与之几乎同时,疫情爆发,国家移民管理局严格把关,从严限制中国公民非必要出行,而对于电信诈骗的打击力度还在不断增加。西港的网投园区得不到新鲜血液的补充,导致穷途末路的不法分子开始把目光转移到了在柬中国人身上。最乱的那段时间,持枪抢劫中国商店,当街绑架、敲诈勒索,谋杀抛尸……负面消息铺天盖地,特别是普通打工人被绑架进网投园区的事件时有发生,一旦进去,就会在殴打和监禁的威胁下被迫参加网络诈骗,想要脱身则面临动辄数万美金的赎金。

2021年,共有53名中国人殒命柬埔寨,除开意外事故,因病去世以外,很大一部分人甚至没有身份信息,可能是通缉犯亦或是偷渡而来,受困于此,最终客死他乡,而大多数恶性案件也迄今没有破获。

风暴平息后,西港仍是西港

今年2月在国内引起轰动的柬埔寨“血奴”案当事人,就是在这样的时间段来到柬埔寨的。这位姓李的江苏男生在案发之初自述,他是因为轻信了网络上的高薪招聘广告而被强迫偷渡到柬埔寨,然后又因为拒绝参加诈骗而被转卖多次,沦为卖家的“血奴”。事件爆发之初,中柬两国都为之震惊,但两周之后,柬埔寨警方对外公布消息称,这件事纯属当事人编造。

这起事件的热度很快散去,但在柬埔寨,事情还远远没有结束。当事人已经在4月经过中柬两国协议,得以遣送回国,但由于参与过对他的救助,也曾因为相信了他的说辞而帮他对外发声,中柬义工队队长陈宝荣受到牵连,也被柬埔寨警方带走配合调查,至今没有释放。

过去几年,陈宝荣队长所带领的中柬义工队曾经从网投园区里解救过很多同胞,他作为多年前来柬的中国人,已经深深植根当地,很多在柬中国人都曾接受过他的帮助,如今却因为这次当事人故意编造案件而陷入麻烦。

而在柬务工的我们,也因为这起编造的案件而再一次收到了来自亲人朋友的频繁问候。

就像西港有不法分子盘踞在内的网投园区,也有陈宝荣队长这样的中柬义工队成员一样,在柬的中国人并不像新闻和大众印象里那样,都和违法犯罪、杀猪盘、电信诈骗有扯不清的关系,在西港,我们遍布在柬各行各业中,开餐厅、中国超市,进工厂,或是在各种背景的企业中工作,也都是正规合法的行业。

●午休时间的工厂厂房 / 世界说

从国内开始严厉打击网络诈骗起,在柬中国人也或多或少受到影响,我身边有不少同事频繁接到来自老家派出所的调查电话。另一个问题是汇款回国。过去我们的工资是直接通过柬埔寨这边的钱庄汇回国内的,但2020年下半年起,因为打击网络诈骗,我们从钱庄汇款回国的账户也都遭到冻结,造成诸多不便。

现在我们用的是公司统一办理的工商银行卡,虽然手续繁琐、汇率低、时效慢、手续费高,但也终于有了一个安全的汇款通道。作为海外务工人员,我们大力支持打击违法犯罪,但是也希望执行政策时,能多方核实,精准打击从事电信诈骗的人。

柬埔寨并非只有黑暗,这里有热情淳朴的人民,也有平凡而正常的生活。在柬工作和生活了三年多的我,每逢亲戚朋友问起在哪里发展,总会遭遇一些虽无恶意、但仍然异样的眼光。今天的西港正在努力从博彩行业留下的废墟中重建,作为其中一员,疫情开始以来我和我的同事们大部分都三年多没有回过家,既希望这里可以越来越好,也希望来自国内的误解可以更少一点。(责编 / 张希蓓)

=============================================================

成为环保博主后,95后女孩试图弄清每颗鸡蛋的来历

穿二手衣服,逛旧货市场

有一回,一格和朋友在外面吃饭,衣服上沾了污渍,在她翻找手帕的时候,朋友递给她一张餐巾纸,“这个我刚刚用过了,你拿去用吧。”

“太好了!”一格立马接过擦拭油污。“当时那个服务员肯定惊到了,因为桌上有一盒餐巾纸,我居然用别人用过的纸,而且我的朋友还递得那么顺手。”

但一格觉得朋友特别贴心,因为他知道自己不愿意去用餐巾纸。

一格是一名95后的环保博主,网名“壹个袋子”。从2020年4月开始,怀着“无痕生活”理念,她在网上讲述环保可持续生活日常,也分享旧衣改造、减塑戒纸经验,甚至还有堆肥教程,她想要“在地球上留下最小的痕迹和尽可能多的故事”。

在直播带货、网红推广井喷的互联网,一格在自己的频道里唱着反调,反对消费主义和过度浪费。不过,尽管奉行环保生活,一格希望的是让更多人看到可持续生活不是“苦行僧”式的欲望割舍,而是一种轻松、愉悦的生活方式,这样才能让更多的人参与进来。

一

旧家具填满家

一格在上海租的房子是她16岁出国留学后住过的第12个家。40平的房子里,被一格布置成了复古风格。除了房东留下的家具,大部分装饰、日用品和电器是二手网站和旧货市场淘来的。像小首饰架、笔筒这样的老物件,是她从多伦多背回来的。

衣柜里有刚出国时买的、洗标都褪成白色的裤子和外套,梳妆台上的眉笔从高中用到现在,口红也是在高中买的,内芯可以替换。在多伦多的时候,一格有位特别爱买衣服的朋友,每回对方有闲置的衣服,而自己有需要时,她就去“拾破烂”。

想要添置物品的时候,一格会先去二手平台观望一下;东西坏掉的时候,她会寻找途径去修理。“其实和国外相比,国内找个修修补补的地方还是很方便的,在多伦多的时候我都没见过修鞋的地方。而且在这买各种零件也很方便。”

一格在旧货市场淘的家具

搬进新家后,一格买的二手破壁机坏了,她惊讶地发现破壁机的每一个零件在网上都可以买到,换上新的零件,破壁机又可以正常使用。

今年她给自己定的计划是不在衣服上花钱,通过改变自己的消费行为来减轻服装业对环境的负担。但“不花钱”不等于和新衣服说再见。一格习惯精简衣橱,如果发现自己有了不需要的闲置衣物,会把它挂在二手平台,衣服找到新主人后,她再考虑是否要用这笔钱来买一件自己目前需要的单品。

这颇像上一代人勤俭节约的生活作风,一格觉得,物尽其用不仅是“美德”,更是一种有责任感的生活态度——尊重背后工人的劳作以及资源的使用。物品上每一道磨损的痕迹在她看来都嵌着自己的回忆,她爱惜这些东西,不愿意轻易替换它们。

二

一颗鸡蛋的经历

“带环保袋这样的习惯是我从小就有的,因为我的父母就是这样做的。”

受到父母的影响,一格从小时候就有了环保的生活习惯,比如随身带环保袋,带自己的餐具和杯子。高中去加拿大留学后,一格开始接触到垃圾分类,她会认真地研究垃圾回收规则,学习哪种塑料可以回收,哪种不可以,这些知识让她在消费前会多思考一步,“我去买薯片的时候,我就会知道买罐装的,那个包装就是可以回收的,而袋装的就不可以回收。”

那时候的一格还不知道有可持续生活这回事儿。上大学后,一格偶然去了一次有机食品超市,在那里,她打开了环保的另一扇窗,超市会给每个产品标注成分,介绍它为什么是环保的。

“我当时看到有个肥皂上面标了不含棕榈油,我就很奇怪,棕榈油听起来是个很健康很自然的东西,它难道有什么问题吗?后来我搜索了资料,才知道棕榈油广泛使用的背后是油棕树被大量种植,加剧了森林砍伐和濒危物种栖息地减少的问题。”

为了了解更多食物背后的故事,一格成了当地农夫集市的常客。在集市,每个摊位都会标明这个农场的位置在哪,距离这个摊位有多少公里。连买鸡蛋也变成一件有意思的事,她开始细细琢磨每一个鸡蛋,为什么它们长得都不一样?有的大,有的小,有的颜色深一点,有的浅一点。鸡蛋旁边会竖一个牌子,向大家介绍来源的鸡的名称。

多伦多的集市

一格发现,在农夫集市,自己和食物很近。食物不是每天从冰箱里拿出来的,冷冰冰的,一盒一盒的,它们在地球上都有自己的经历。“你会很清楚你在做什么,在吃什么,你就不会去浪费它。”

一格经常带着自己的容器和环保袋去集市采购。超市里食品的塑料包装、价签贴纸和难以回收的热敏小票纸,集市里都没有,她不会为食物之外的资源消耗而焦虑。

在超市购物时,店员总会习惯性地帮她装塑料袋,每当一格拒绝时,店员都以为她是怕塑料袋要收费才这样做。集市上的摊主都很理解她想节约塑料包装的做法,有时还会给她抹个零头,感谢她帮自己省下两个塑料袋。有一次,一格装食物的盒子盖不上了,集市的一位小哥想给她一根皮筋绑上,在给之前,他还先向一格确认是否需要。

有机超市和集市成了一个窗口,通过这个窗口,一格察觉到很多自己以前从没想过的问题。她意识到环保不仅是少用塑料这一件事,每一个走到我们面前的产品、食物,它们是在哪里生产的?过程中用的是什么材料?消耗了什么资源?这是她以前从没关心过的世界的背面。

集市很远,但一格毫不介意,特别享受每次去买菜的过程。集市是一个与当地农业贴近的场所,一格在那里了解到很多食物的来历,也看到了人对植物和牲畜的尊重。“就像很多人可能周末要去逛街吃甜品一样,对我来说,我去农夫集市,和那边的人产生一些交流,我就觉得特别放松,特别开心。”

三

不再“零浪费”

了解到可持续生活方式之后,一格也曾迷恋一种“零浪费”的生活。

这是海外环保博主中流行的生活方式,“零浪费”(zero waste living),即几乎不产生垃圾的生活方式。很多博主会在社交媒体上展示自己的小玻璃罐子,里面装着自己在几年间生产的垃圾。

一格起初也想尝试这样的生活,但她逐渐发现,这个概念让自己压力很大,她对生活的关注点全部积压在“垃圾”这件事上。“你会给自己定一个指标,什么东西算垃圾,什么东西不算垃圾,但是很多时候垃圾是无法被量化的,它也许是在你没有看到的其他环节产生的,我就觉得这个概念很别扭。”

肉眼可见的垃圾并不是衡量可持续的唯一标尺,认识到这个缺陷后,她决定不再用这个标签来代表自己所拥有的生活方式。

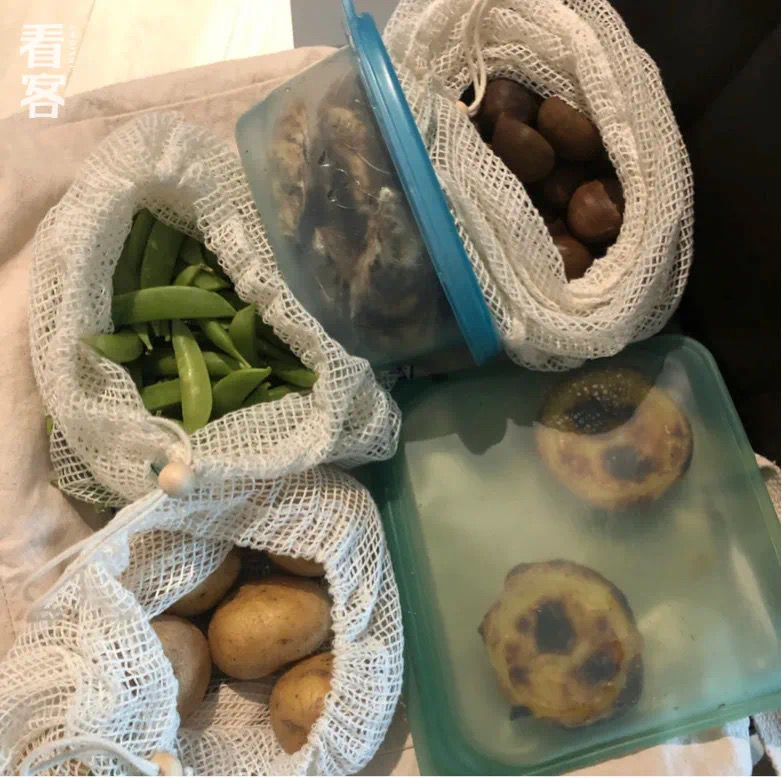

一格带着自己的容器去集市买食物

“尽量不留痕迹地生活,做一个地球资源的使用者,而不是一个掠夺者”是一格对自己现在的生活的解释,她称之为“无痕生活”。她说这个想法来源于一个她特别欣赏的概念——“无痕山林”。

“无痕山林”(Leave no trace)是美国的一种户外运动方案,旨在提醒人们在自然中活动时不要忘记关注并尽量维护自然的生态环境。一格很喜欢这个概念,因为它没有训诫大家不要去自然里待着,而是指导大家如何在自然中活动的同时尊重环境并减少对环境的冲击。

这与一格对可持续生活的理解相似。选择环保并不是出于对地球的“负罪感”,而是一种“我希望我生活的地方好好的”的愿望。

带着这样的愿望,一格决定用“无痕生活”来描述自己的态度。“无痕生活听起来也比较小清新,让大家觉得这是一种美好的生活选择。‘零浪费’听起来太不幸福了。”

参加了几次多伦多当地的环保活动后,她发现,来参加这类活动的亚洲人很少,碰到中国人的概率就更低了。在集市上,一格经常被认成日本人,“一个和我熟悉的摊主有一天和我说,疫情结束后想去日本旅游,我才知道他以为我是日本人。”

一格开始思考,为什么大家对中国的环保戴着有色眼镜?她回想自己接触可持续生活的过程,几乎都是从英文渠道了解信息,中国是不是也有类似的渠道和博主呢?当时,一格搜索国内可持续方面的活动和组织,结果非常少。因此,在朋友的提议下,她开始做自己的环保频道,想要找到社群,也把自己的经验给有可持续生活理念的朋友借鉴。

四

有必要吗

作为比较“硬核”的环保博主,一格很多生活方式不被理解。从了解到践行这种生活的五年中,可持续已经浸入一格生活的方方面面,她最大限度减少了各类纸和塑料的使用,家里的很多产品都已经被替换成环保用品,很多人不禁会问“有必要吗?”

也有一批人常常质疑她的环保生活的真伪,比如“你既然是环保博主,你怎么还开灯?你怎么还化妆?你平常坐不坐飞机?”。

“我觉得可能我做的就是一件比较小众的事情,如果我呼吁大家不要随地大小便,会有人反对我吗?”一格知道自己在做一个唱反调的尝试,做环保领域的先行者,受到质疑很正常。

在做环保博主的两年中,一格也摸索出一些互联网冲浪规律。她发现大家会对“环保主义者”下意识地抵触,因为“XX主义者”听上去很极端,急于改变别人,让人愤怒。而一格从没想过做一个地球卫士,她在视频里反复强调“我不会去做一个环保警察”。她希望这是一种可以让自己感受到愉悦的生活方式,而不是道德枷锁,“环保对我来说是一个爱好,而不是使命,我现在都会说我是环保爱好者。”

一格从高一穿到现在的牛仔裤

她也发现,中文语境里,环保的含义更偏向保护生态环境,这可能导致大家觉得环保是个比较累的、没有可玩性的任务。“在国内大家会觉得环保是个道德相关的问题,是个公益事业,需要你牺牲自己才能完成。”

为了改变大家对环保生活的偏见,一格在自己的视频里总是大大方方地向大家展示自己的家具布置、衣柜、化妆品,自己新发明的环保妙招,或者是淘来的好用的环保用品。一格不会呼吁大家都像自己这样的生活,她更想为大家提供选择。

只有几千个粉丝的时候,她收到一个粉丝的留言。这位粉丝说自己是小学老师,看了一格的视频之后有了很多环保教育的启发,她决定带着孩子们做一些环保手工。一格第一次意识到,自己的粉丝有可能是父母、老师,自己的视频也许会影响到更多的人。

目前,一格在上海居家生活了两个月。她笑称自己的环保博主生涯惨遭滑铁卢,在疫情期间,所有东西都要在手机上点,她消耗了更多的塑料制品。也比以往制造了更多的可回收垃圾,加上小区目前不再实行垃圾分类。她把可回收的垃圾都存在自己家里,准备等到垃圾分类之后再拿去丢掉。

厨余垃圾也被她保存下来,会发臭的被她放在了冰箱里;不发臭的厨余垃圾放在袋子里。即使是疫情封控的情况下,她也不想看到自己制造出一大袋垃圾。

为了不浪费囤积的菜,一格给蔬菜制做排期,制定每日三餐的计划。如果发现某个菜即将变质,自己又无法如期吃完,一格会赶在变质之前把它们打成蔬菜汁喝了。至于坏掉的蔬菜,一格也不会直接扔掉,她会把变质的蔬菜晒成菜干放进自己的堆肥箱进行堆肥处理。

一格的家在几百只蚯蚓堆肥的工作下实现土循环。厨余垃圾会变成营养,滋养土壤和她心爱的植物。即使隔离在家,她的生活环境里也可以完成小型的生态循环。

不过对于环保博主来说,也有一些优势。一格的很多日常用品已经替换成可持续产品,在囤货这件事上,她不会太焦虑。她早已习惯使用可重复使用的月经杯,不再买卫生巾或者卫生棉条,她还使用冲洗器,因此不需要厕纸这些易耗品。

一格在视频里分享自己代替厕纸的冲洗器

可持续进入一格的生活之后,她觉得自己比以前更明白很多产品的成分,不会纠结于洗头的不能用来洗身体,擦玻璃的不能用来擦灶台,哪个东西没了就用有库存的东西替一下。可持续的生活方式让她在居家期间更能“扛得住”。

最近,一格利用在家的时间参与了一些环保相关的课程项目,有关于农业的,也有关于青少年可持续发展教育的课程。她还开始创作儿童绘本。她想让更多的人看到这种环保的生活方式,更多的人心里留下环保的印迹。

作者 张子妍 | 内容编辑 尼尼微 | 微信编辑 Jessica