当被规训的她们,拿起了笔

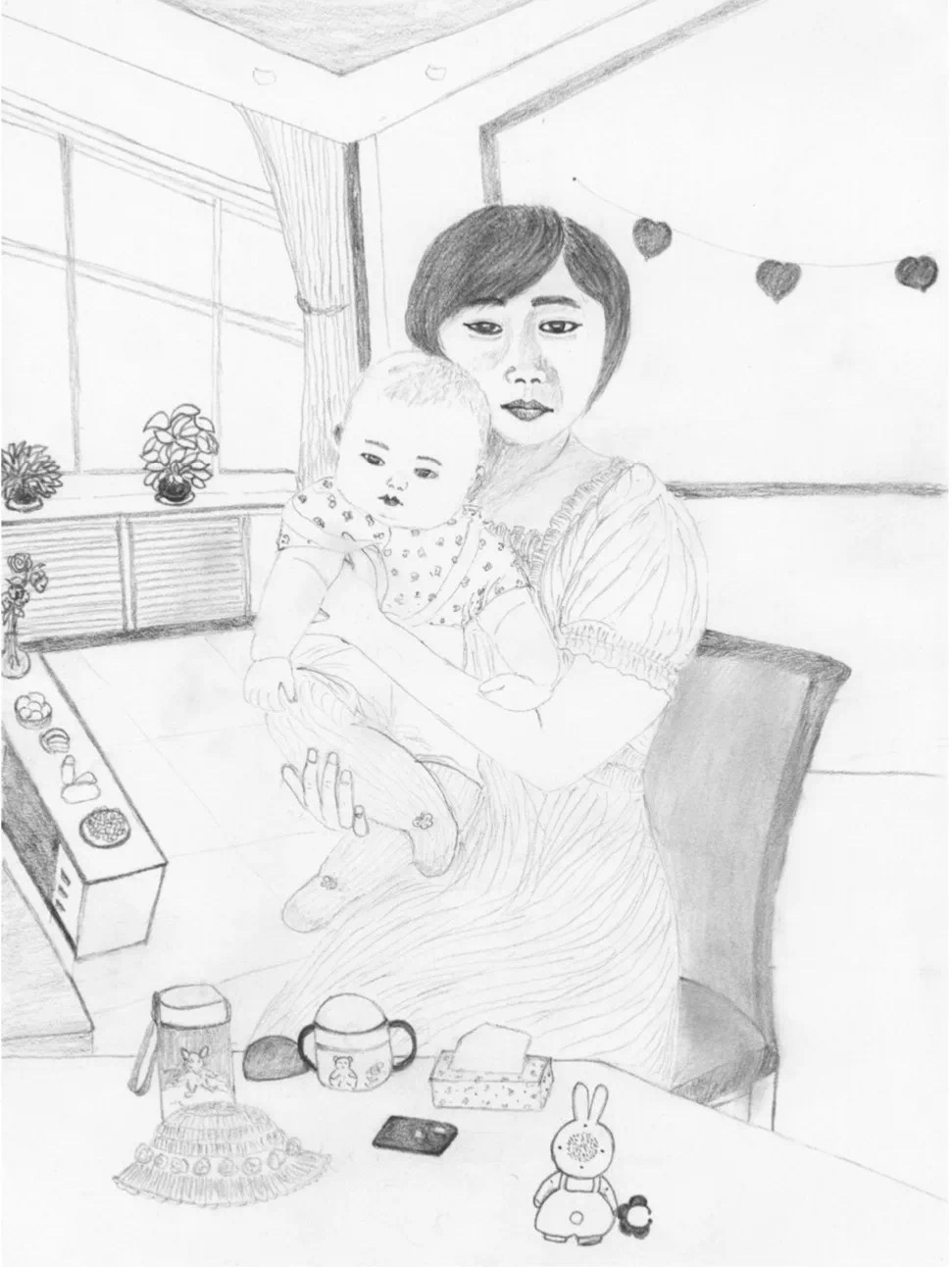

这是一群初看起来几乎与写作无关的女性。她们大多中年,从农村来到城市,住进不属于自己的家里,做着家务、照顾幼儿或者老人。作为家政工,她们长时间居住在雇主的家里,没有属于自己的空间,时间也几乎全都交付给了别人。

当这样的一群女性拿起笔,她们首先会写什么?出乎意料的是,她们在赞叹生活的美好。看似辛苦、艰难谋生的城市生活,是她们获得收入、拥有较为独立的生活和身份的难得的方式。她们给自己取「美美的」笔名,进行「美美的」抒情,这是一种乐观的、心怀希望的体现。

但真正的写作不能停留于此,它还关于你如何去看待自身以及自身所遭遇的,关于你要去写出生活里更丰富但也更复杂的面貌。艺术家静远在2020年给一群家政工上过写作课,除了告诉她们「每个人都可以写作」之外,她还说,写作的实质是「我需要面对我自己,面对现实」。

静远并不来自于她们,她在广西的一个小城镇长大,考进大学,又出国留学,成为一个艺术家。她在女工的写作里,看到了完全与自己不同的叙事:她们常常因性别和贫穷而失去教育的机会,被婚姻和生育束缚,之后又困于一种责任感和道德感。她在她们的故事里看到了一个更艰难但同时也更广阔的图景。

写作课之后,静远和一些女工保持了长久的、深入的联系,这得以让写作课从课堂走进了彼此的生活,写作课就是她们的生活,不只是教学,也是聊天。她们一起面对一个具体的困难、一个具体的选择,成为一个句子和一个段落,成为了「在向世界说话」。

以下是静远的讲述——

文|戴敏洁

编辑|槐杨

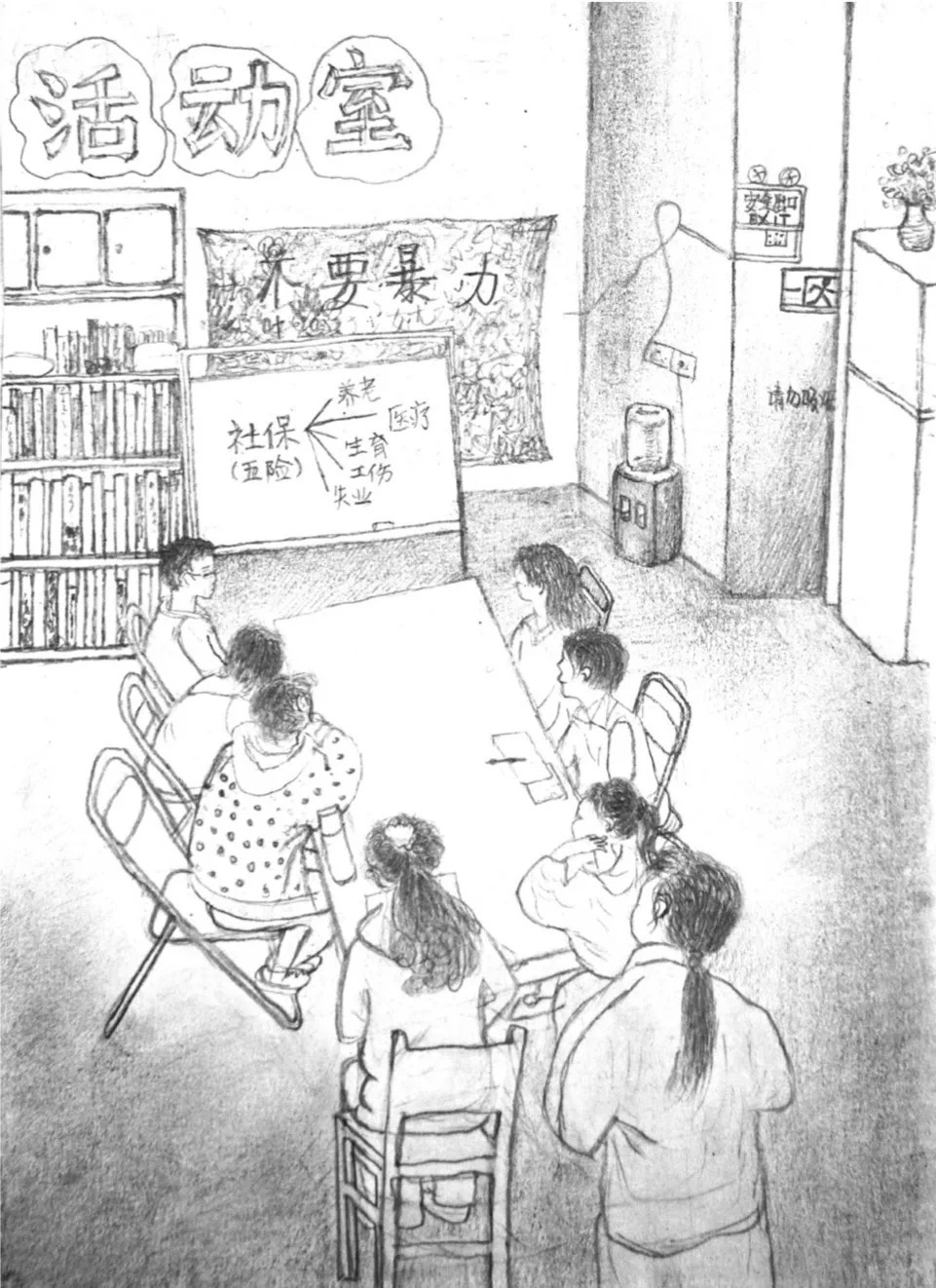

2020年初,我受北京一家专门服务于家政工的公益机构邀请,给一些女家政工上写作课。每个人上来都会跟我强调,「我文化水平很低,我根本不会写,我从来没写过」……我说,每个人都能写作,不需要主题,也不管教育程度。

这次写作课有30多人,参加的家政工大多数年龄在40-55岁,在老家下了岗,当地的妇联带她们来北京,做家政工。她们报名来参加写作课,最经常的需求是为了能够表达一些平时没有机会表达的感情,包括工作环境的压抑,遇到了不公平,在异地的难以适应,对老家一方面思念另一方面想摆脱的感受,还有一个很大的话题是家庭问题,比如儿子要结婚没有聘礼,女儿没考上大学,老人病了怎么办,和老公的关系如何处理……这是她们很关心、很焦虑的问题,是她们延绵不断的问题。还有一些人特别有写作冲动,她们很执着,想把自己的故事在人间里留一笔。这是一个写作理想,是她从周围划清自我的很重要的方式。

一开始给她们上写作课,我的设想是,她们最想说的可能会是一些对自己命运的不满或者困境,但让我吃惊的是,有了写作这个工具之后,她们发出的大致是关于生活多么美好、对自己终于有了一定机会的感叹和抒情,比如说终于看到天安门,看到故宫,有了互联网,可以给家里打电话,随时可以视频,我们的生活多么美好之类。她们很害怕文章是一个灰色的结尾,总是要非常「正能量」的结尾。

接触了很多这样的例子后,我就会想:为什么她们彼此都不认识,但是写出的都是相似的抒情体?她们给自己取的笔名,往往也是「美美的」。

我想,这可能是她们通过写作来表达愿望的方式吧?写美的,生活看起来就美一点了,我觉得这是她们写作时真实的心理活动,也是一种乐观精神。这些家政工女性都是咬着牙说我要让儿子读完书,结完婚;或者我婆婆病了,或者我老公病了……她们都是靠着这股气,等于是说给自己听的吧。从这一方面她们是挺可敬的。

但是我还是希望,她们的写作可以面对现实,可以更深地观察周围和自己。

写作课上,有一位家政工叫梦雨,今年56岁。她在文章里劝家政工姐妹,她写道,疫情无法返京期间,自己和家人难免嘁嘁喳喳闹点儿矛盾,但那又有什么关系,再怎么都是一家人,牙和舌头那么好,有时还会咬一下呢,活着多好,还能多跟家里人聚聚。这是她一开始给我的文本。但是我们微信聊天的时候,她跟我说,回到老家后,她其实宁愿自己去死。为什么一个写出了那样文字的人会突然说她宁愿死?

我就问她,你心里的真实想法到底是什么?

她试着重新写,一开始没办法把让她纠结、不爽的事情直接写进文章里,我跟她说,先别想这篇文章,先把你不爽的那些写出来。她写出来了,写自己天天遭受谩骂和白眼,不得已待在家里的生活,让她更加意识到了家庭给她的创伤,她很难融入她心心念念的老家生活。写完之后,我再帮她把这些段落放进文章里。这是一种特别难受、矛盾的心态,不再停留在表面的呼吁上了。

我们反复修改,改了10稿之后,我依然会反复跟她确认:这是你想写的吗?同时也不断问自己,她们的文本是受到很多规训的,难道你的就没有受规训吗?如果你的一生也是像她们那样过,你的文本就会好吗?我得到的答案是,所有人都是被规训的,但是一部分人会有意识,会试着去分析和反抗,这是第一步。

我跟她们熟悉一年后,问过她们,为什么你第一次写东西是这样的?有人说,以前在学校里,老师说你只能写这个;有人是受周围的影响,认为太多负能量的大家都不爱看;还有一些是成功学的影响,想追求情商高的比较体面的文字。

她们被规训的形式和她们的性别身份有关。她们大多是农村长大的,当地重男轻女思想非常严重,很多女孩子辍学是为了帮衬哥哥或者弟弟读书,还有女性赚钱以后要给家里起房子。她们回忆起小时候,是被排挤、被欺凌甚至还有性侵,她们要带着弟弟妹妹去上课,最初的教育环境又卡掉了很多机遇,稍微长大一点就要面临被逼婚、催婚,然后马上就是催生。所有这些,已经让一个女性基本上没有什么选择了,她被早早地放到这样的命运里了。

也是在跟她们接触更多之后,我会发现,家政工这份工作,对她们来说是特别厉害的一件事,因为会带来自由。很多人在老家遭受家暴,到了城市,很辛苦,但比起被家暴、被一大堆家务困住且没有任何价值,她们觉得做家政工更独立,有一种全新的自由。看起来,有一些问题可以解决,她们可以稍微地改变一点命运。

写作课结束之后,我和一些女工的联系还在继续,写作老师的身份被延续下来,也和她们开始了一种长期的、私人的关系。去年,我向认识的几位女工约稿并协助她们写作,这些文章后来结集成了一本书,叫做《住在亲情里的疫情》,它是一本女工专辑,也是我的「写母亲」项目的第五季。

「写母亲」是我在2017年开始的一个项目,一开始是朋友之间的讨论集,后来范围逐渐扩大,有公务员、县城高中老师的加入,但还是局限于城市中产。到第五季,我希望范围能够真正地扩大到我原本不了解的人的领域,我希望能够看到更多人真实的东西——你很仔细地观察生活,表达你看到的生活,再去检验你的观察。

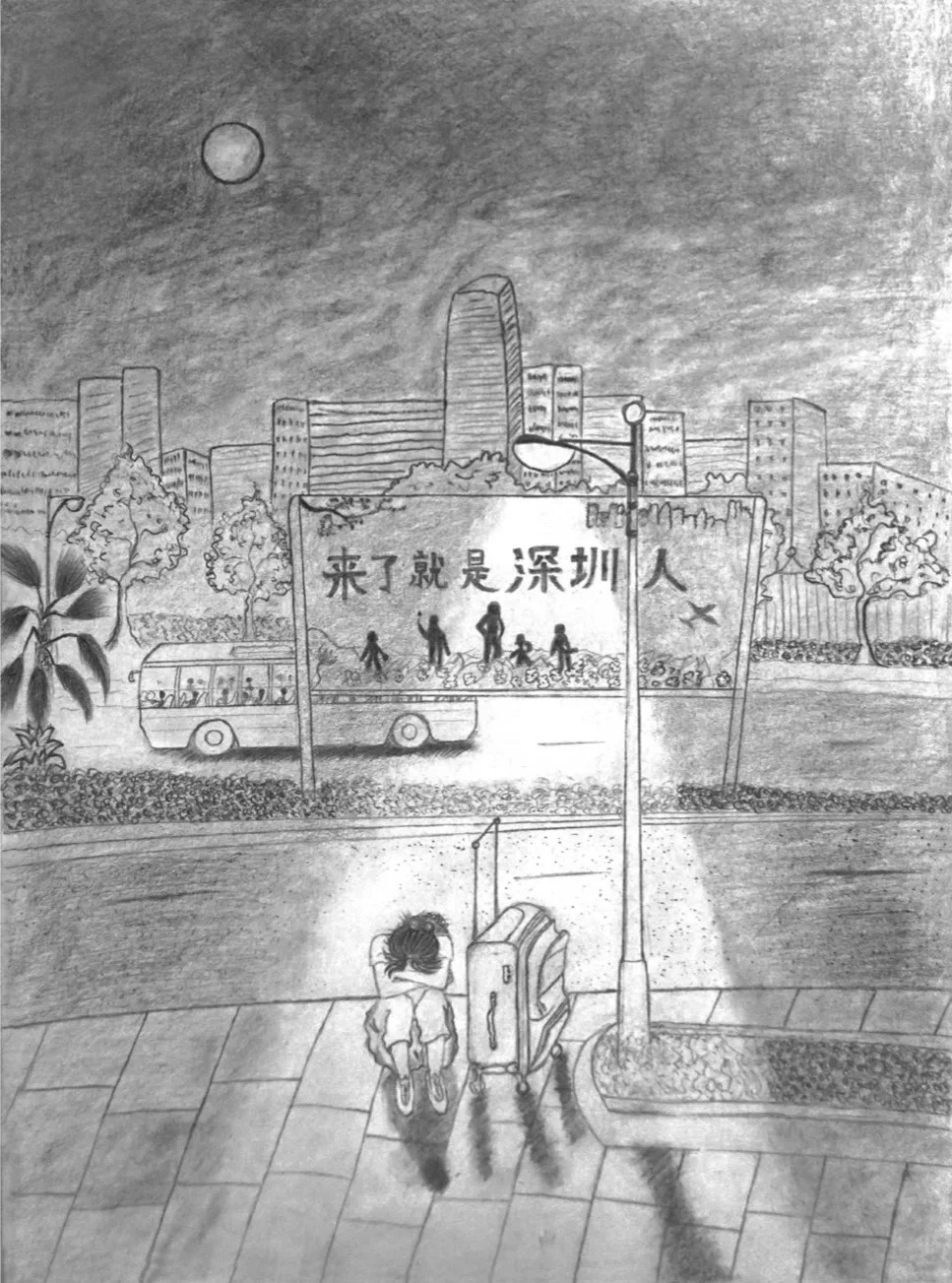

书里第三章叫《雁子的脚印》,作者雁子是生活在深圳的一位女工,我们是在写作课上认识的。我和她约稿,一开始她交给我一首诗,表达的是深圳我多么爱你。我觉得那首诗只能反映一个面向,她特别想留下来,她特别眷恋这个地方。但我了解她生活里的情况,她正因为孩子在深圳上学的事情左右为难。我问她,深圳都没有给你孩子读书机会,你为什么那么喜欢深圳?是不是可以从自己和深圳的一些实际的关系开始写起?

她回去尝试了一下,跟我说,她必须从她的童年开始写,从她的村子开始写起。我觉得,当她开始思考「如果我要写什么,那我必须从什么谈起」的时候,写作就真的在她身上发生了。因为写作和她的生命经验开始产生了关系。

在这篇五万字的文章里,雁子写了她在农村时所面对的,比如男女不平等,比如物质的匮乏,所有这些都在解释她为什么更喜欢城市,她第一次到深圳可以坐地铁,可以买到这么多东西,她可以在深圳挣到钱,她获得了一个独立女性的角色。你很容易可以理解她。

文章都是她们写的,我做的是一遍遍问,尝试补齐故事。这个过程里最常见的是,她们经常会因为说不清一个事情,就想放弃。这种时候我会让她先把所有的想法「倒出来」。雁子在遇到一些令她疑惑、不服的说法的时候,会找我聊天,我告诉她,先不要想怎么把它写成一个句子、一个段落,你就说你当时感觉什么,一二三四聊出来,你再去组织成一个东西。

她说自己不知道怎么写下去。写作对她而言,除了技巧上的问题,还有很难的心理过程,她常常觉得自己不能胜任。有几次,遇到困难,她开始否定自己写的一切。我每天都会收到这样的信息,老师,我写不下去,我写不了,你是不是在假装鼓励我,我写的难道不就是流水账么……我会不断地告诉她们,没有问题,你可以的,很多问题在哪怕擅长写作的人那里也是常见的,想写什么都可以,你先写出来。

除了陪伴和鼓励,我也会帮她们梳理感情,我会问她们,你对这个事情只有这个感情吗?有没有可能还有别的感情没记上或者没注意?用这样的方式是在鼓励她们尝试其他的视角。

梦雨写文章时,我们有蛮多这种来回。她写了两篇自己的母亲,但两篇不同。第一篇写的是,妈妈,我怎么感激你,我怎么回馈你,就结束了。我问她,你跟妈妈的感情完全是这样?她说就是这样,因为我妈救了我的命,没有她我就被淹死了。我说,那你有没有想过你妈妈可不可以做什么改变?能不能从别的方式去理解一下你和妈妈的感情?后来,她写了一个新的结尾,妈妈说,现在的社会多好,否则我们哪有今天之类的。她叹息了一声:唉,我可怜又可爱的老母亲啊!我想,这个结尾比较真实。

这三年多来,深入她们的生活和世界,我和她们有很多的误解和冲突,我知道我并不来自她们。但是这些东西也会帮助我,让我觉得没有任何一件事可以想当然,如果我们存在不同,那我们就一起去面对这个不同。

比如一开始和她们接触的时候,她们会假设我来自一个很了不起的地方,我跟她们说要给她们出书,她们会觉得非常惶恐,再也不敢提这个话题。后来我才知道,有的女工小时候画画被老师揪耳朵,差点就把耳朵揪聋了,工作之后,在流水线上经常会被骂蠢,这就是她的经验。她觉得要是给你写了,画了,肯定会有不好的地方,你还要骂我。这件事连接起她整个的情感反应。

不止是不自信,这是一个非常复杂的情感过程,她们很害怕你对她有期望。她们一直没有得到关怀或者是重视,当她们感觉到你对她们有一种很认真的期待,她们第一反应是慌张。慌张之后,她们会拒绝,因为觉得自己肯定会失败,而你会失望,她们很害怕你失望。

这个心理过程其实直到今年我才完全了解。它来自我们漫长的相处,我们现在天天聊天,什么都聊,有时我会去她们的家,或者邀请她们来我工作室住几天。我也会在生活的基础上谨慎地给出我的建议。有一回,雁子和我说她的孩子好不容易报上了深圳的公立学校,但婆婆劝她把孩子放到老家去养。我说,我认为孩子在父母的身边以及在大城市读书会更好,建议留在深圳。当时她愣住了,说她也是这样想的,但是没有人支持她这个想法。最后她的决定和我的建议是一致的,并不是我决定了她的决定,而是她从我的建议里,找到了一种支持她坚持自己判断的外部力量。

去年,这本书出来,雁子整个人自信了很多,做了很多她以前不敢做的事情,比如申请了深户,后来发现,她是最后一拨申请到的,之后政策就变了。她在深圳留了下来,越来越有思辨性,别人拿什么东西过来,她不会马上就接受,还会跟对方辩论。她跟我说过,在老家,为了生育一个男孩出现各种荒诞的事情,如果是之前,家里人要求她这样,她是没有办法反抗的,但是现在她很明确知道,自己不要成为那一部分了。

「写母亲」第五季已经出版了一年,一年后我再去回看,发现了一个有点「蹊跷」的事情:我认识的一些人,她们有大学学位,在城市工作,已经买房、落脚,成为中产,但她们说,对于书里面的故事非常有共鸣。

比如一位朋友,原来是大学老师,后来辞职,到深圳买了房,是为了小孩能够上学。她读到雁子为了孩子上学而做的种种努力,觉得情感上特别地关联。我第一反应是,为什么你会有共鸣?你又不是跟她们一样的生活轨迹,也不是跟她们一样的现状。但是她们会觉得,她们跟母亲的关系、情感,在这本书里得到了一个完全的解释。我发现,她们是真心有所共鸣的,包括心中那种焦虑和不安全感,还有作为一个女性,在压抑之下,很想向外去连接、去求救,想改变自己的生活的冲动,这些似乎是被联系得最多的情感。

不同出身的女性面临着同样的问题,比如逼婚。书里有很多地方提到这样的情节。梦雨说,她不希望女儿被她的丈夫、婆婆催婚,她希望女儿有一个自由的生活,但是她的女儿因为是留守儿童,由上一辈人养大,和上一辈人观念更近。所以梦雨会觉得自己很无能,很无力。我们一个读者是在北京生活的文字编辑,在她的生活里,父母依旧将催婚作为最重要的事情。每次她放假回到父母家里,都会遭受压力、批评和指责,让她感到只要没结婚,就不配活着,不配说话,不配吃饭。有一次清明假期,她甚至两天时间都没吃家里的饭,没有上桌。

还有亲子关系。书里有杨蓦的故事,她是北京的一个家政工,小时候经历了父母的离异,长大之后特别想嫁人,又特别自卑,就想找一个不大好的老公,这样轻松一点。她的公婆对她不好,她也都忍受了,对儿子有很多的期望。我把杨蓦的文章发给她的儿子,他写了一篇回复,也收录在书里。你会看到,因为父母没有学历,特别希望小孩有学历,但是小孩看到了一个很苍茫的未来。仍然有很多城市中产从这个故事里获得共鸣,她们会觉得自己或者自己的母亲就是从农村出来,她们觉得自己的母亲就像那几位母亲一样,人生转折都是被命运推动着的。

我也在故事里得到了很多的共鸣。比如雁子,我对她的共鸣一开始是直觉性的东西,比如我们都是壮族,拥有相似的长相、语言等等。逐渐我会想,我们都是在广西长大的,那些年里,我在干吗?她在干吗?我也没有生活在什么特权家庭,就是小城市里的普通家庭,但是相对她,我知道自己幸运很多。小时候我和父亲去旅游,遇到了一扇门,他说你不要去,门锁着。我不信,我去推了一下,推开了。后来,我一直都在尝试,但是很多女孩没有这样的机会,这本书的插画作者小希,小时候第一次画画就被人打了,她之后不敢画了,也不敢想了。

三年前,跟她们一起做项目的时候,我只是从自己的身份出发,对某一类人群感兴趣。三年里,我看到了其中重要的社会意义。比如杨蓦那篇《我糟糕的一生》,讲述父母糟糕的婚姻,自己不幸的婚姻,下岗的经历,她基本上可以告诉别人,当一个家政工站在你面前的时候,她之前经历过什么。而她的老家天水,也是很多家政工的来源。如果有更多的人看到了她们的故事,看到了她们的改变,是不是会有更多家政工觉得自己可以写、可以改变?

更重要的是,三年过去了,我跟她们建立了友情,也从她们身上学到了很多东西。

她们让我更坚强。我接触到的很多人,包括我自己,会有一种很强的无力感,觉得做什么事情都没什么用。但是跟她们接触,会看到她们背负了很多的责任,一直在面对具体的事情。雁子作为一个妈妈,双减的时候,她的孩子没地方托管,她下班又晚,丈夫又一直不在场,突然多了突如其来的压力。如果我有这样的婚姻,我都不知道如何去面对我的孩子,但她有真实的能力去解决生活中一个个的事情。

她们显示出和我很不一样的生命力。她们更宽容,这宽容里当然也包括了隐忍和妥协,但是我知道了她们这样也能解决问题。在她们的生命里,很少有具体的鼓励,活下去就是她们的韧性,但她们不会很具体地恨,也并不麻木,她们会为很小的事情开心。她不一定脑子里有所谓的社会、社区、大公无私这样的词语,但是她们会去做,比如雁子,她主动影响她认识的人,向别的女性推荐图书室和绘本教育,她能给就给。

而写作是她们的新工具,她们尝试有所表达,尝试以后还要去检验它和现实的关系,这个严肃的、完整的、独立的思考过程,就是创造。这个时候,她们就可以说,我在说话,我在向世界说话。

(文中插图来自「写母亲」子项目「汗流浃背」,免费辅导基层女性画画。)

========================================================

少年全部幸存

文|林松果

编辑|金匝

图|受访者提供

2008年初三四班补拍的毕业照

2016年初三四班春节聚会图

肖静接受采访

陆春桥的家乡北川县小坝乡

母志雪和丈夫去北川老县城

陆春桥工作照

母志雪、丈夫和母亲相拥

(注:这部纪录片已在腾讯视频上线。在此特别鸣谢「谷雨实验室」提供的支持。)