我,非洲女孩,嫁到河南小县城,却看见了更大的世界

这是《自拍》第295个真实口述故事

我是非洲媳妇明嘎,今年23岁,来自安哥拉。在我们那里,生孩子是一件比较随意的事,我们家很穷,不过爸爸妈妈还是生了12个孩子。我是家里年龄最大的女孩,很小的时候就帮大人们锄地、种木薯、运水、做饭。17岁以前,我不认识字,也不会算数,从来没有离开过我们的镇子。

2017年,我在安哥拉遇到了出国打工的中国人程小建,家人支持我们组建家庭。我和他在非洲举办了婚礼,生下了大儿子乐乐。2019年,程小建带我们离开非洲,在他的老家河南焦作开始了新生活。在中国的这两年多,我的生活比以前好很多,看到的世界也和以前大不一样了。

2019年10月,我和老公在河南博爱县拍的婚纱照。

我们安哥拉国家不太大,它以前是被葡萄牙殖民,1975年才实现独立,可惜没几年内战就开始了,这场仗打呀打,一直打到2003年才结束。很多男人在战场上牺牲,所以,我们那里变得女多男少了。

为了鼓励生育,安哥拉好多地方仍然允许一夫多妻。我们女性的地位比较低,大部分男人农忙季节干干活,闲下来就花钱找乐子,抽烟喝酒。而女人们每天都很忙,要负责种地、养家、看娃。

安哥拉在非洲西南部,标红的地方就是我的家乡。

我1999年出生在安哥拉墨西科省卢奥市一个叫嘎风谷镇的地方。因为家里穷,我没有上过一天学,只会说葡萄牙语,不会写、也不认识葡萄牙文。其实,我们镇上有一所学校,它和中国以前的私塾很像,有钱人交学费就能送孩子去上学。

没钱的人家呢,只能重复上一代人的生活,男孩到了十七八岁就开荒种地找老婆,女孩子就早早地嫁人。我们家12个孩子,无论男女,没有一个人上过学。

而且学校太远了,从村里到镇上要走3个多小时,我们家没有任何交通工具,出门只能靠两只脚。没钱的人都是光脚走路,有钱的才会买鞋穿。在我们村里,没有自来水和民用电,也没有水泥路,几条土路全是村民们用脚走出来的。直到现在,村里的房子大部分还是土坯房,用茅草做顶,用土坯垒墙,沿用我们祖先流传下来的老办法。

我大哥的照片,他身后是我们那里农村最常见的土房子,一般穷人家都住这样的。

安哥拉的石油资源丰富,政府担心私自打井会导致石油泄漏,很多地区都不允许人民打井取水。为了帮妈妈解决吃水的问题,我每天早上天不亮就要起床,走路去四公里外的小河里舀水。我们本地人习惯用头顶着木桶,这样能省些力气。走得累了,我就捧一口生水咕咚咚喝下去。等把水运到家,天差不多也亮了。

木薯是我们安哥拉人最主要的食物,种木薯的季节一到,我和大人们就头顶一大捆木薯枝来到地里播种。地是提前翻耕过的,我会先把周围的枯树砍倒,把它们烧成木灰,撒到土里当作肥料,再把木薯枝一根一根插进去,盖上土浇点水。等木薯长熟了,我再把它们一个一个刨出来,让弟弟妹妹背回家去,当作我们接下来一段时间的口粮。

我的爸爸妈妈,他们是最普通的安哥拉农民。

我爸爸经常去河里抓鱼抓虾,有时候也去山上打猎,打到什么就去镇上的马路边摆摊卖。靠打猎挣钱很少,妈妈攒下来的一点钱都用来买油、买盐、买旧衣服穿了。他们穷并不是因为懒,而是只知道满足一家人的吃饭穿衣问题,不知道怎么动脑筋挣大钱。我们村也有比较有钱的人,他们住好房子,有摩托车、小灵通、从外国进口的糖果,这些东西对我们来说完全是奢侈品。

我家甚至连一块钟表都没有,计算时间要靠最原始最古老的方法——公鸡打鸣差不多是早上五点,意味着我要出门打水;太阳落山大概是晚上七点,是我煮木薯做晚饭的时间。至于其他时间和日期,我头脑里基本没有概念。

我爸爸是我们家唯一一个文化人,他曾经读到小学二年级,会算数,也会写字。爸爸平时有一个习惯,他会把家里重要的事都记在一个小本子上,比如我们12个孩子出生在哪一年的哪一天,家里什么时候发生了什么大事等等。

根据爸爸的记录,我们家在2017年前后经历了一件大事——他幸运地得到了一份工作。其实从2017年之前的几年开始,我们那里已经出现很多中国工人,他们跟着大建筑公司来盖楼房、盖工厂。为了保证安全,中国人喜欢雇佣我们当地男人当保安。我爸爸也成为了保安,而他要保护的人,正是我现在的老公程小建。

这是我伯伯,程小建请了我爸爸和伯伯一起当保安,带他进森林伐树。

听爸爸说,程小建这个人在非洲打工也很苦。2014年他就到安哥拉来了,先是被中介介绍去当伐木工,结果被骗了,辛苦半年都没有结到工钱,在大使馆的帮助下才讨回来1400元人民币。他想回国,可这点钱连飞机票都买不起,他只好继续留下来打工,想多挣一点再回国。

程小建种过地、当过保安,最后还是继续去做伐木工。这次他找到了一个心好的中国老板,一个月给开7000元工资。伐木要进原始森林里去,如果不熟悉地理环境,不了解我们本地的风俗习惯,很容易发生危险和冲突。

在朋友的介绍下,程小建才找到了我爸爸和伯伯。他每个月给每人3万宽扎(折合人民币300元左右)。这在我们那里已经是很高的工资了,所以在我爸爸眼里,程小建就像救世主一样善良。

爸爸觉得程小建来这么远的地方打工很孤单,不干活的时候喜欢请他来我们家喝自酿的玉米酒。有次喝得高兴,程小建用学了一段时间,还不太顺溜的葡萄牙语跟我爸开玩笑:你们家孩子那么多,我带一个回中国吧。说完,他看了看我。我爸爸也不知道是不是当真了,笑着回答他:可以。

爸爸告诉我,程小建来自中国河南,因为和第一任妻子分居两地、聚少离多离婚了。他在农村有自建房,背井离乡在非洲打工是为了攒钱。河南在哪里我不知道,就是中国我也基本不了解。但因为程小建对我们一家很照顾,我对他慢慢有了好感。和我们当地的很多男人相比,他老实能干、会赚钱,还很体贴。虽然我们交流有障碍,不过靠肢体动作加上眼神交流,关系还是一天天亲密起来。

我那时候不知道程小建的年龄,我看得出来,他应该比我大很多。在我们当地,年龄大的男人迎娶比自己小很多的女孩很常见,因此我也没有顾虑太多。后来我知道了,他是1970年出生的,我是1999年出生,他比我大整整29岁。

我们的婚纱照,把他拍得显年轻了好多。

当程小建说想和我结婚的时候,我爸爸没有意见,因为这个中国男人帮了我们不少,人品没有问题。我妈妈考虑了很多天,一直不同意。她最担心的是程小建是外国人,以后我可能要跟着他去国外,她怕我没亲人照顾,会被别人欺负。

程小建理解我妈妈的担心,他没有催促,一直在默默付出着。看到我们一家老小都穿的是破洞的二手衣服,大的穿完小的穿,他悄悄塞给我3万宽扎(折合人民币300元左右),让我给全家人买新衣服。这是我第一次看到家里所有人都有新衣服穿。

后来还有一次,我爸爸因为不愿意把工资都交给妈妈,想自己留着买酒喝,他们两个冷战了很久。程小建为了缓和我们家的关系,主动给我妈妈塞了点钱让她买粮食应急。就是这件事,让我妈妈从心里认可了这个女婿。

这是我在非洲时的照片,比现在瘦30斤。

我们普通安哥拉人结婚,一般是男方送女方家一头羊,收入高的会送女方家一头牛。程小建平时就经常贴补我们一家,我爸爸妈妈没有主动谈到彩礼的事情,是程小建主动承诺说,婚后他会为我们一家盖个新房子。

2018年3月,我们在嘎风谷镇的农村举行了简单的婚礼。普通当地人结婚一般都不拿结婚证,而是在村里举办一场仪式。有了全村族人的见证,夫妻关系才会被认可。结婚那天,我爸爸妈妈杀羊买酒,请村里所有人吃喝庆祝,在村长的见证下完成了仪式。

婚后,程小建开始为我们家建彩钢瓦房。他发动全家老小帮忙,爸妈和弟妹负责将泥巴砌成土坯,晾晒在河道两边。晒干后,我从村里叫上族人来帮忙,一人头顶一块10多斤重的土坯,运到地基旁边,请建筑工搭建起来,再盖上彩钢瓦。我们忙了三个多月,终于建好了有三个房间的彩钢瓦房。它看上去像木箱一样,宽敞又结实。

爸爸妈妈和我的8个弟弟妹妹在新房前合影,还有另外4个弟妹去干农活了,不在照片上。

房子盖好之后,程小建给我们买了发电机、摩托车,家里看上去比村长家还豪华。为了感谢大家之前帮忙,我们又请村里的大人孩子都到新房来玩。那天,我用进口白糖炸了很多甜丸子,每个人都吃得特别高兴,这在平时可是想吃都吃不上的美食。

房子建成八个月后,我的大儿子乐乐出生了,他的眼睛又大又圆,头发有点自然卷,肤色一半像我,一半像他爸爸。程小建喜欢用手机视频跟他妈妈报喜,老人很喜欢孩子,她一逗乐乐,乐乐就咧开嘴笑。老人有了这个小孙子很高兴,告诉程小建让他回国一趟,好商量一家人今后的打算。听到这个消息,我心里非常担心,因为我怕程小建离开就再也不回来了。

老公抱着我们的大儿子乐乐,他的全名叫程培乐。

幸好,我的担心是多余的。回国三个月后,程小建又来到了安哥拉。这一次来,他还带了这些年在非洲攒的所有积蓄。害怕路上有坏人抢钱,他专门花9000宽扎雇了三个本地人做保镖,四个人走了一天一夜,才安全到达我们的新房。

我一个人住新房害怕,那天晚上正好跟爸妈住在旧房子里,留大哥一个人在新房看门。他喝了酒,睡得很死,一直没有听到外面的叫喊声。程小建没办法,只能去找村长点了一根火把,叫来几个人一起喊醒我大哥。我们见到面之后,马上开始烧火做饭给大家吃。

程小建围着火堆告诉我,他母亲同意我和乐乐一起去中国,希望征求我的家人同意。这次带着这么多钱,就是为了将我和乐乐顺利带回中国。从非洲到中国的路途遥远,托人办手续、买机票的开销会很大,所以他要早早做准备。我爸爸妈妈在旁边听着,眼睛里闪着泪光,他们舍不得我,但为了我能过上好日子,还是点头答应了。

来中国的过程很漫长,我们花了将近一年时间才办完手续。我是安哥拉农村人,没有身份证,村长先是骑摩托车带着我们到镇上办了身份证,后来还去政府大楼办了单身证明。这些都办好之后,我和程小建又坐火车来到了首都罗安达办护照。

我们在首都贫民区花2000元买了这个砖瓦房,办手续期间住过一年,后来卖掉了。

我的手续好不容易办好,接下来又是乐乐的,我们想把他合法地带到中国。经过咨询中国驻安哥拉大使馆的工作人员,我们得知,如果给乐乐办安哥拉护照,那他就算安哥拉人。可他出生后一直在非洲,又没有中国护照。为了让乐乐将来能在中国读书发展,程小建在中国商会志愿者的帮助下,给孩子办理了旅游签证,这样乐乐一回到中国就能上户口。

2019年10月,我们买了前往中国广州的机票,来到罗安达机场准备出发。我爸爸也专门来到机场送别,他看上去很舍不得我。临走前,程小建又把一沓钱塞到爸爸兜里,紧握双手表示感激,承诺说他一定会照顾好我和孩子。我对爸爸摆了摆手,然后朝机舱走去,再也没有回头。

飞机在广州白云机场落地。第一次来中国,我看哪里都是乌泱泱一大片人,这里正在过冬天,气温很低,冻得我只能缩着身子。老公在机场旁边的百货店,给我和乐乐买了厚衣服穿上才暖和起来。没怎么来得及看看广州,我们就坐上了从广州到河南的动车。

这些厚衣服都是来中国之后买的,我们在安哥拉没有冬天的概念。

从焦作火车站走出来之后,我感觉眼前的世界更陌生了,到处都是黑头发、黄皮肤的中国人,不像广州还能看到一些非洲人。大家见了我都特别惊讶,我和老公在马路上等车的时候,跑操的学生、等车的过路行人,一大群人围过来盯着我看, 直到我们坐上了大巴才散开。

第二天,程小建把我带到博爱县城买了漂亮的衣服,接着我们又去本地最好的照相馆拍婚纱照。造型师给我扎了非洲流行的脏辫,挑了一款纯白色的婚纱。因为我这样的外国人在县城里很少出现过,他们决定不收一分钱,只要求拍摄结束之后能把我的照片摆在照相馆里当样板。

这是我在博爱县城照相馆拍摄的婚纱照,很多中国人都说漂亮。

回到程小建的村里,村民们也都是稀奇地盯着我看。虽然我听不懂大家讲什么,但我还是很会看人脸色的,我能通过人们的表情,大概判断那些话是好是坏。慢慢地,我适应了这个地方,大家也适应了我的存在。

村里有很多和我年纪差不多的年轻女人,我很喜欢和她们交朋友。有时候,我会请她们教我简单的博爱方言,慢慢我也能说,能听懂一点。

在家里,我学习了怎么样炒菜、烙饼,怎么样做蒸馒头、做烤串。像香葱炒鸡蛋,蒜苔炒肉,我看妈妈做过一遍就学会了,家里的菜现在经常是我做。另外,我学会了骑电动车,刚开始骑得很慢,学会了就骑得很快,有一次直接冲到了邻居家的地里,把人家的菜苗都压断了,专门去邻居家里道歉。

在河南,我人生第一次看到白雪。以前在非洲,我一年四季都穿短袖、拖鞋,从来没有见过像白糖一样的东西从天上落下来,摸上去还冰冰凉凉的。乐乐见了雪也很开心,他最喜欢跟我一起玩雪。

冬天,我穿着一身中国红,以前在非洲从来没见过这样厚的衣服。

2020年5月,我在焦作生下了二儿子培恩。生完二儿子,我变成了120斤,一量个子,也比在非洲的时候长高了几厘米。自从来中国之后,我吃得好,生活也快乐,不像以前每天只能干活,现在除了做家务,接送孩子上下学,我还有很多时间自己安排,可以打扮美美的去逛街。

现在最让我不放心的是家里经济负担有点重。我没有工作,只能靠老公在工地打杂工养活全家人。去年,他把村里的三层自建房都给了和前妻生的大儿子用来娶媳妇,我们只好搬到另一个村租房住,每年租金1500元。老公很想花5万元把这块地皮买下来,把旧房翻成新房,他觉得这样划算。我担心新债旧债加到一块负担太重,和他吵了一架。

我们现在住的这个村离县城有15公里,租的房子周围都是老年人,没几个和我年龄差不多的女性朋友,感觉有点孤独。为了能跟人更好地交流,我去年和乐乐一块去幼儿园学了中文。我是班里最大的学生,但我一点也不觉得丢人,因为能学知识是很好的机会。三个月多之后,我学会了一点点普通话,还会写数字、算账,能在智能手机上操作转账。

在幼儿园上学的时候,我被焦作电视台采访过。

这两年多,我一直觉得自己在中国很享福,唯一有点难过的是,我的父母和兄弟姐妹都还在安哥拉,我很想念他们。

有一次,我在抖音上刷到一个安哥拉女孩嫁到中国浙江,就去要了她的电话号码,没事的时候,我们经常在手机上用葡萄牙语说话。无聊的时候,我也想过给自己找份工作,可我是嫁过来的外国人,没有中国身份证不好找工作,而且我也没有学历,怕别人不收。

之前因为给家里老人看病,老公借了10多万人民币。这几年他四处打工赚钱,终于还到只剩下1万多了。将来,我希望我们能攒点钱,自己找块地方建新房,把它好好装修。如果以后能有自己的小汽车,那就更好了。

我家老大今年已经5岁了,他比较爱学习,现在不光学中文、识汉字,还会说我们国家的葡萄牙语。我想自己的任务就是好好照顾他和老二,等孩子们长大了,一定可以找到好工作,让我们全家人过得更好。

*本文由明嘎口述整理而成,文中照片除特殊注明外均由明嘎本人提供。

*本文在今日头条首发。

=================================================================

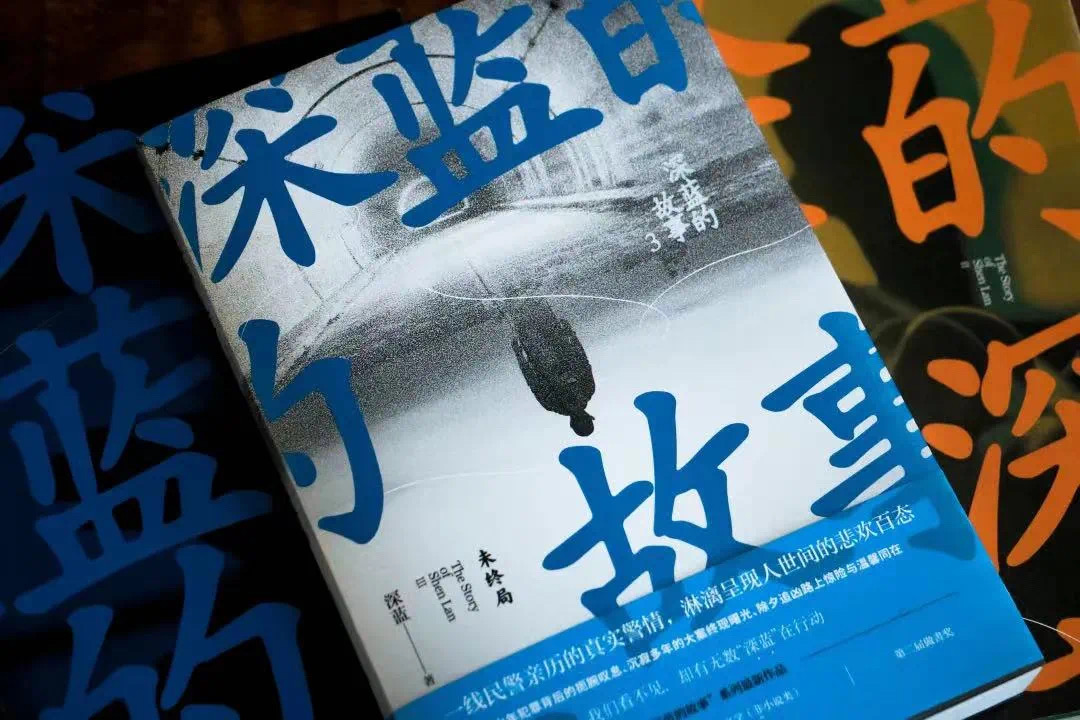

5年来,我所亲历的那些罪案

从畸形家庭、空巢老人、传销骗局、吸毒群体、涉黑团体、到少年犯……共计60个故事,100万字。由此诞生了三本非虚构书籍——《深蓝的故事》,今年4月新出的第三本,在豆瓣上拿到9.0分。

1、女大学生的故事

我是深蓝,祖籍山东,200万人民警察无比普通的一个。现正在湖北某高校攻读法学博士学位。

任职时,我所在的片区位于湖北省一个城乡结合部,类似市郊的位置,有很多矮楼、产矿企业,常驻有5000户人家,流动人口很多,所以治安环境复杂。我值班的时候,一天最多接过27个警情。

除了抓捕嫌疑人和处理各类案发外,更多的工作是日复一日地做笔录,就像一个做深度采访的记者,报案的时间、各方的说辞、调解的细节、结案结果……事无巨细。

普通的案件,比如丢了一只鸡,一页卷宗就可以记录完。但是重大的案件,牵扯到嫌疑人家族产业、非常多涉案人员、罪行的,就要聊十几次,整理出来的卷宗,能有一根手指那么厚。

我5年职业生涯里写的卷宗,叠起来应该比我人还高,这些都是我后来写作的素材。

真正促使我写作,然后发表,是因为一个女大学生。

她跟我是同校的校友,认识她的时候,她正在念大三。她本来都挺顺遂的,是个白富美,结果交了一个男朋友,有吸毒史,他一直是我们的重点关注对象。

在一次抓获中,她和男友都尿检“阳性”。她说她是为了帮男友戒毒,才自己吸毒的,哭着恳求我不要通知学校。

后来,她的父母、学校、警局,都在全力帮她戒毒,她却一次次地复吸。后来她实在受不了了,就留了张字条离家出走,再也没回来。

她的男友,依旧在吸毒,在街面上招摇过市,身边的女孩子换了一个又一个,都是他毒资的来源。作为警察真的有有心无力的时候。

那是一条回不了头的路,我不能让所有女孩们亲身体验,但可以把那些故事告诉她们,希望别人的真实故事可以震动到她们。

所以我就开始写,最开始我是在网上的素人平台投稿,抱着试一试的态度写,刊登出来后,反应很好。我就一直写,一个月写个一两篇,到现在还不定期连载。

让我没想到的是,2020年,在我写了3年故事,第一本《深蓝的故事》出版后,一对来自湖南的中年夫妇突然找到我。他们对我说:“我看了你写的一个故事, 遇到了跟你故事里一样的事情。”

夫妻二人跟我讲了女儿被“男友”引诱染上毒品的事情,跟我书中写的故事一模一样。

他们请我帮助她女儿戒毒。这个爸爸很犹豫,不知道该不该报警,他问我,书中那个故事里,因为家人没有报警,没能抓到吸毒的“男友”,女孩也没能戒毒,同样的悲剧会不会在自家重演?

其实,他很清楚答案,我也不好多说什么。后来他选择了报警,他对我说:“我看到了结局,我不想要那个结局!”

这也坚定了我继续写作的决心。

老人叫老魏,因为老年痴呆,在家无人照料,多次发生警情:半夜倒在了冬天的雪地里,有时候去了别人的传达室赖着不走,有时候见到小孩往上凑,别人怀疑他是人口贩子……

我们联系他的家属但联系不上,询问老人的保姆,才知道:他的三个儿子都很有本事。一个是北京上市公司的老总,一个在美国硅谷做工程师,一个在新加坡做教授。

三兄弟每人每月都给他打5000块钱的生活费,但怎么都不回到老人身边。后来我向他们转达了老魏的现状,三兄弟一再致谢说:“我一定会抽时间回家看看。”

但他们食言了,都因为工作,走不开。作为补偿,他们又把给老魏的养老钱往上抬,每人每月给8000块。

在旁人看来,老魏的儿子们真是太孝顺了,可老魏却非常生气,他对我说:“我宁愿他们回来多陪陪我,我不要他们一分钱、不要大房子,还可以把我的退休金都给他们!”

我的家离工作单位有一千多公里,有时候看到老魏,就会想起自己的父母。我就主动申请,帮扶老魏,下班后隔三差五就去他家中说话。

我有几次建议他的大儿子,把老人接到他身边。大儿子反而跟我说,给我付劳务费,让我来照顾老魏。我震惊了,我还从没遇见过雇警察养爹的人。

后来,我因为警队分配,不再负责管理社区,我就无法经常去看望老魏。有一回,他提着满满一塑料袋现金,来警局找我,他说:“这是送给你的,你要常来我家做客啊。”

没想到老先生最终还是出事了,趁保姆不注意,他偷偷溜出家门,第二天被人发现卧倒在路边。

这下孩子们都回来了,三兄弟包下了市殡仪馆里最豪华的告别大厅,雇请了最专业的送葬团队,还为老魏购买了价位最高的墓地。但是他们都没有见到老魏的最后一面。

稀里哗啦处理完身后事,他们又把给父亲的养老钱给瓜分了。父亲单纯成了一个存钱罐。

我片区的独居老人其实挺多的,曾经有过一个案件,老人的尸体在家里6、7天发臭了,才被人发现。

所以我们在社区里面走动的时候,见到独居的老人,都会多加留意。但毕竟警力有限,不能照顾到每一个老人。

图源:《信号》

图源:《母亲》

图源:《教场2》

在第三本书里,我特意写了一章有关少年犯罪的故事,因为起因太小,后果太大了。

比如我的发小陈超,他家庭条件很好,上初中时,就穿着1000多块的羽绒服到学校。当时我父母的工资一个月才几百块。

就因为他穿的这件羽绒服,被学校里的小混混看上了,下课堵在路上,要借他的衣服穿,殴打、霸凌他。在小卖部里赊账,全部记在陈超的名下。

回头陈超跟妈妈说,他妈却不以为意:“你不去惹人家,为什么人家来惹你?肯定是你自己有问题。”学校也大事化小,只是叫陈超妈妈,好好教育孩子。

家庭、学校都息事宁人,陈超很委屈。后来,他不得不自己想办法,就是自己也走上这个道路,成为小混混,自己也去欺负别人。

中专毕业后,他开了一家金融公司,其实就是讨债公司,以前欺负他的,都给他当小弟了。直到2018年,全国扫黑的时候把它给扫掉。按正常的发展,陈超是一定不会走上这条路的人。

我还遇到过三位少年犯,因为没钱交网费,动了歪脑筋,当街抢劫了一名女工,他们全部的收获,仅有21块现金和300块的手机。法院判定持械抢劫罪,三个少年分别坐了1年的牢。

三个人都被开除了学籍,刑期释放后,想重新读书,没有一间学校同意接收。他们也被片区里列为“重点人口”来管理。

其中一位少年犯小袁的父亲,尝试了各种手段,比如找私立学校,办高考移民,去厨师学校报名……无论什么方法,都吃了闭门羹。升学、当兵、就业、考公、提干,都有一个“无违法犯罪记录”的门槛拦在前面。即使找到了一个工作,还要隐瞒自己曾经的“罪行”。

另外两个少年,则是重蹈覆辙,变成了小混混。而小袁的父亲,还要严加管教,让小袁远离“小混混”。

我们回过来想,小袁的父亲,现在是各路奔波,为儿子找出路。但是出事之前呢?他基本不管。

最新一册《深蓝的故事》,在今年4月出版

题图来源:《教场2》

==================================================================