睡在上海浦东机场一个月

文 | 邹帅 何香奕

编辑 | 毛翊君

一个月机场生活“攻略”

30多厘米宽的木质台阶上,一层红色的瑜伽垫和一件外套铺在上面,这就是17岁高中生何一鸣最近几天的“床”。他1米84,脚不能伸平,总得悬在台阶外面。台阶没有肩膀宽,他只能侧着身,动一动就碰到无印良品上了锁的铁门。

这是浦东机场T2航站楼3楼出发层,头顶的灯光24小时闪亮,只有广播不时在大厅回荡,提醒旅客注意自身防护,戴好口罩。“在这里面关着,白天晚上都一样。”何一鸣每天熬到凌晨两三点困了才睡,盖着一件风衣。在机场的一个多星期,他没有脱过鞋。

●何一鸣所在的浦东机场位置。定位截图

书包、行李箱、喝了一半的可乐和泡面箱子杂乱地放在四周,紧挨着几排空荡的休息座椅,后面是关了门的捷惠便利店。从A到M的值机柜台在右边,正常情况下,这里会聚集着南方航空、四川航空、春秋航空等乘客来办理手续。现在阳光从玻璃幕墙照进来,散落在零零散散的人身上。

上午何一鸣就迷迷糊糊地一直躺着,睡得虽然不安稳,但相比之下他觉得自己算是幸运,可以睡在台阶上,不用挨着冰冷的地面。他是吉林长春人,说话间带着一股爽朗,喜欢和人打交道。4月25号到机场的第一天,他排队买泡面时跟前面的人攀谈,得知对方在这住了一周,那晚航班终于要起飞。临走前,对方把这个“床位”留给了他。

●睡在台阶上的高三学生何一鸣。讲述者供图

滞留的人分散在楼层各处,大多睡在地上。40多岁的浙江人张强是时间最久的之一,他躺在A值机区旁,从3月27日到机场的那天算起,已经在这里住了超过一个月。

来的那天有点冷,他裹着羽绒服,还穿了毛衣和秋衣。但这些已经在半个月前被他丢进垃圾箱,因为一直穿着,天气转暖后出了太多汗。他换上一件黑色卫衣 ,又穿了半个月。“从冬天熬到了春天。”张强自嘲。

他记得,刚封控那几天,机场满地都是床铺和被子,有人搭帐篷,还有人拿电饭煲做饭。每天都有新来的,而离开的绝大多数是飞往国外的旅客。4月30日,有一架去南宁的航班顺利起飞,张强说,很多乘客原本的目的地并非那里,只是随便选了一个离家不算太远的,想集中隔离完就能回家。

一开始,机场的小卖部还时不时开门,张强去买吃的,买烟。他没有带牙膏牙刷,机场也买不着,半个多月里,他只能一天漱口好几遍。头发脏得不行了,冒出一股油腻的味道,他后来每隔两天用卫生间的冷水和着洗手液洗,结果头皮屑噗噗直掉。“那又能怎么办呢?”他苦笑。

最初他整天对着手机,无聊就听有声的玄幻小说,听倦了望着天空发呆。有一次,他蹲在墙边给手机充电时碰到一位非洲人,对方在中国十几年,开了公司,中文很好,也滞留了快一个月。之后他睡在张强附近的沙发上,夜里睡不着两人就聊彼此的经历。

非洲朋友在自己的一些群里,问到最近要来机场的朋友,帮忙捎带了牙刷和一瓶洗发水给张强。张强也分享了食物,有天他看到一个座位旁边有袋面包,想着非洲朋友爱吃,就拿去给对方。结果,面包的主人追了过来,张强只好给了人家两桶泡面和一根数据线来“赔罪”。

住得时间久了,张强也摸索出一些提高生活品质的“攻略”。等天一黑,他就把便携式投影仪拿出来,在墙上看看新闻和电影。A值机区在大厅的尽头,睡在附近的人不多,除了那位非洲朋友,就只有路过的人会驻足几分钟。他也成了帮助新人的角色。每次买两盒泡面,吃剩的一盒存下来,有人走过来问卖不卖,张强说,不卖,需要你就自己拿走。

他总在机场溜达,在垃圾桶旁边捡到一张走了的乘客扔掉的床,还有一个睡袋,终于不用蜷缩在单人沙发上。后来,他又搬回一张床和几个被子,弄了两个防潮垫拼在一起,铺了个毯子,免费提供给需要过夜的人。

一个星期之前,有个要去日本的姑娘睡在这里。临睡前,张强脱掉鞋上床,袜子穿了一个月已经磨出了一个大洞,他笑着指给女生看。第二天睡醒时,女生已经坐上飞机离开了,张强在自己的床头发现她留下的一双袜子、一袋小米和红枣。

离开小区就不许再回来

变动都是突然来临的,没有人想过会在机场停留那么久。出发的那天,何一鸣收拾行装,打了很多电话后才通过朋友弄到车,临行前还跟居住地签了协议——只要离开小区去了机场,就不允许再回来。何一鸣觉得在机场过一夜就能登机,连吃的都没有带。

他是去年4月到上海的,在一间封闭的学校进行艺考前的集训。8个月里,他一直住在宿舍,学校不建议周末出校门,只有在零星的放假时间,他可以回一趟老家。

每天早上六点起床洗漱,一天上三节课,每次两个半小时,学的是他喜欢的表演和音乐。集训在二月份结束,他和朋友到房租便宜的宝山区租了间公寓,等待上海视觉艺术学院的终试。原本定在2月26日,线下举行,何一鸣做好了计划,等考完后就在3月初回长春,最后猛补一下文化课。

结果何一鸣收到通知,考试延期到3月10号,他赶紧把机票退了。又准备了半个月,因为疫情的影响,考试再次延期。这回,连改到什么时候都不知道,何一鸣也不敢离开。更何况,长春的疫情也严重起来,能不能再回上海是个未知数。

校考没考完,何一鸣也没心思看文化课的内容,每天在焦虑中逼着自己继续练声乐、台词这些专业技能。一个月后,上海视觉艺术学院才通知,终试时间改到4月24号,线上考试。

何一鸣又开始买回家的机票,但总被取消。4月26号的那班飞机彷佛是个例外,直到何一鸣顺利参加完终试,打开手机看了看,航班还在,他以为自己终于可以走了。

结果,他刚下车走进航站楼,取消的短信就弹了出来。何一鸣觉得很失望,只能又重复和之前同样的操作,马上改买4月28号的机票,这已经是离时间最近的航班。

●空荡的机场。讲述者供图

滞留的人多数是这样开始了在机场的等待。对于一些人来说,来到机场都很艰难。4月21日,接到父亲脑血栓住院的消息后,作为家里唯一的儿子,53岁的张明阳急忙辞去建筑包工头的活儿,想坐飞机早点赶回山东烟台的村里。他骑了4个多小时自行车赶到上海虹口机场,门口的工作人员告诉他,已经没有机票,让他去浦东机场。张明阳让儿子在网上订了第二天的机票,自己坐大巴赶了过去。

然而,进入浦东机场需要48小时核酸证明,张明阳并不知道这些规定,只能重新坐巴士去机场最近的医院。做完核酸后,他却搭不到去机场的大巴,出租车司机要价800块。张明阳觉得太贵,只能开着手机导航继续骑自行车。他骑上了高架,汽车在他身边呼啸而过,天也落起了雨,张明阳担心手机被淋坏,捂在肚子上,用身上的衣服遮盖着。

骑了50里地,雨越落越大,张明阳心里直犯嘀咕,把自行车停在了高速路边,用地上捡到的一块塑料布包裹好手机。最终,一辆路过的车把张明阳送到了浦东机场。

刚开始他在椅子上凑合着睡,醒来后腰酸背痛的。他到大厅里溜达,想找个地方躺下睡觉,才发现机场里滞留了这么多人。在何一鸣之前,他先找到了无印良品门前的台阶,常常睡着睡着就滚到地上。但这里已经是他近来睡的最好的地方。

一个月前,他听说上海疫情严重,需要志愿者,特意和两个朋友一起来到上海。张明阳被分配到杨浦的一个小区,协助保安管理,白天帮忙检查通行证、搬运物资、消杀,晚上就在街边铺个纸板睡下。张明阳觉得,住在机场“算是享福了”。

和他们搭伙的另一个小伙子甚至是拖着行李走来的,因为出租车公司告诉他排不上队。一路上,他眼中曾经繁华的上海街道空无一人,堆满了落叶。走累了,他拿出烟一根接一根抽起来。这是他花了两倍价买到的,在宿舍时一天只舍得抽一根。

6小时后,他到达浦东机场,“感觉腿已经不是自己的”,手机里的微信步数显示10万多。今年年初,小伙子从山西老家来到上海打工,三月刚进一家电子厂,只上了5天班,工厂就因为疫情停工。他住在浦东新区曹路镇的城中村,那里聚集着跟他一样的打工人。因为不会做饭,封控后一直在宿舍吃清水煮面和泡面,一个月瘦了10多斤。复工的日期一改再改,他决定回老家。

4月27日刚被滞留在机场那天,他手足无措地坐在凳子上,嘀咕“哪儿能买到吃的”,张明阳给了他一盒方便面,两个人聊起来。之后,他在张明阳和何一鸣附近找到位置,但已经没有木台阶了,只好在冰冷的地面上铺了老家带来的夏凉被,又从行李箱里掏出拖鞋换上,枕着书包,穿上棉袄躺了下来。

“终于又熬过了一天”

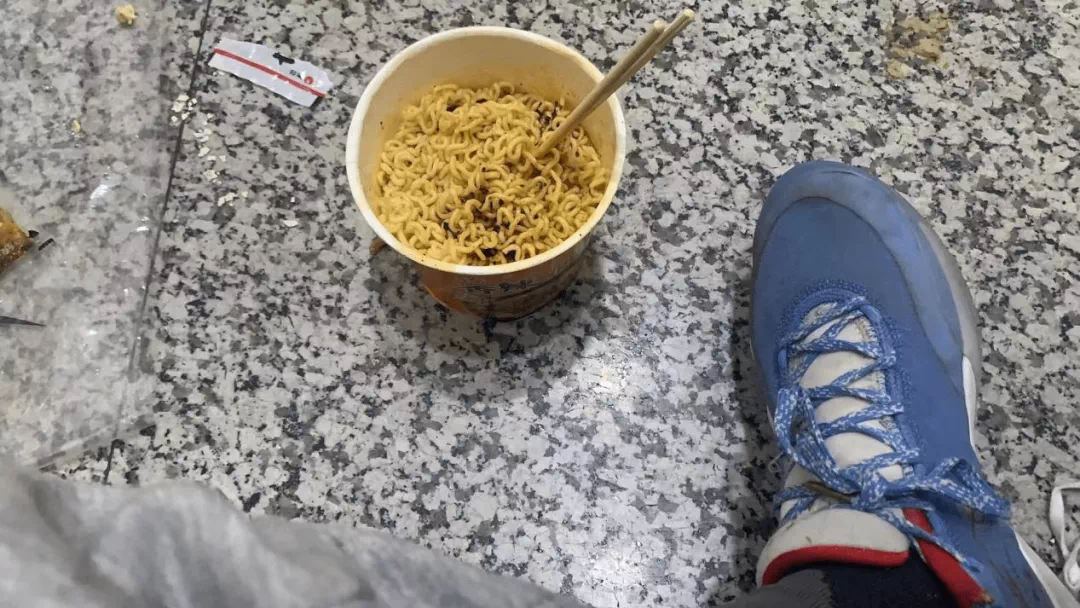

大约封控一周后,机场的商铺就关了门。工作人员征用了一间商店,每天早上7点、中午11点、傍晚5点三个时间段,只售卖杯装的泡面,每人每次限量两件。价格倒是合理,但都是香辣牛肉面。

何一鸣从来不爱吃这个味道,吃多了更是闻到就想吐。张明阳吃不了辣,连续吃了几天这个泡面,肠道发炎,一直在拉肚子,左眼也因为上火发肿。山西小伙把泻火药分给了他。

●何一鸣吃的泡面。讲述者供图

来到机场的第三天,何一鸣在手机上意外刷到了附近一家酸菜鱼的外卖,显示还在营业,但没有外卖员接单。他像抓住了一根救命稻草,给老板打电话,竟然成了。

何一鸣点了一盆酸菜鱼,四份炒饭、五瓶大可乐、两份小酥肉、红糖糍粑和南瓜饼。吃到米饭的第一口,他们感觉“那才叫饭”。三人吃了整整两天,依然觉得痛快。机场没有微波炉,他们就把小酥肉放在泡面里,“好歹有肉吃”。

何一鸣请两个朋友吃了这顿“大餐”,硬是不收他们钱。但之后他没有再点过,450元对于这个高中生还是太贵了。平日里,他会用囤积的泡面跟刚到机场的旅客换零食。很多出发去国外的旅客一两天就走了,他们知道了何一鸣的情况后,也会把吃不完的东西送给他们。

有一天,一个上海女孩坐上飞往英国的航班前,给了他们仨一堆食物,有糖、海苔、牛奶,还有其他口味的泡面,何一鸣说了很多遍“谢谢”。但大部分时间,他们的食物还是只有那个香辣牛肉面。

一天彷佛被拉得更长,为了消磨时间,何一鸣一把一把地打游戏。看见有外国人需要帮助,作为三个人里唯一会讲英语的,何一鸣努力在脑海中搜刮单词,教他们用热水,借小刀给他们,聊最近的经历。

他给父母打电话,关心家里疫情,叮嘱他们照顾好自己。但这个还没成年的男生没有告诉父母自己的真实处境,他们只知道何一鸣在机场,机票取消了,但以为他吃喝不愁,在机场都能买到。何一鸣觉得,自己的心态还算平和,可以挺过去,没有必要让他们担心。

老师和同学们给他发了一些复习资料,何一鸣每天逼着自己看,他说想努力考个好大学。但在这样的环境里,每天学习两个小时对他来说已经是极限。每晚临睡前,是何一鸣难得开心的时刻,他蜷缩在那个小小的木台上,闭上眼,感觉自己终于又熬过了一天。

留给后面的人

每个人都在经历一次次改签,再被取消。这样重复6次之后,母亲给张明阳打电话时,一直在哭,这个中年男人也禁不住抹泪,“早知道就不来上海了”。在他眼前的落地窗外,停机坪上飞机轰鸣一声冲上云霄,而他不知道自己什么时候才能够起飞。

庆幸的是父亲的病有所好转,已经回到家中,张明阳还是着急回去照顾父亲,家里的十多亩地也等着种下玉米、花生。

●机场窗外。讲述者供图

山西小伙已经没什么感觉了,白天和晚上都变成一样的概念。他没有固定的睡觉时间,困了戴上帽子就躺下。被冷醒是常事,醒来就拿手机刷刷航班信息,因为充电不方便,他也不玩游戏。他躺着数机场的天花板,数得不对再从头开始。他母亲担心得整宿都睡不着,父亲说“现在无论花多少钱,只要有票就买”。

“如果早一天取消航班,我在宿舍就不会动了,那里最起码有床。不知道日子咋过成了这样……”他看着卫生间镜子里的自己,难以相信现在的模样,头发像鸟窝一样束着,担心凉水洗头会感冒也不敢洗,刮胡刀丢了之后,脸上的胡子也疯狂生长。

但就算能回住处,何一鸣也不想动了,他觉得再来一趟机场太麻烦。每天他都在反复研究自己回家的路线,还有哪些机票和火车票可以买。前两天,上海到长春的直达航班突然不卖了,他又开始找中转方案,看到哪里可以转机,然后不停地给当地防疫部门打电话。

他最近看中的是郑州,因为发现当地机场和高铁站连在一起,寄希望于下了飞机就能登上回家的高铁,不用隔离。

和这些急切想要离开的人不同,张强已经决定,就在上海待到“解封”。父母还以为他在北京,张强在那里有家生产洗车机的工厂,但订单少,效益也不好。为了多赚点钱,他干起了网络推广,一个人拿着4个手机,每天能挣个百十来块钱,在机场更是可以打发时间。每次父母打来电话,他就把摄像头对准天花板,用手捂住话筒,尽量不让他们听到广播的声音。

3月27号,张强从浙江坐大巴到上海,在朋友家吃了顿午饭后就去了机场,买了第二天飞武汉的机票。几天之后,有场经济纠纷的官司在那开庭,他需要到场。

航班取消,他又改签,登机需要核酸证明,但机场没有地方做。当时已经交通停运,张强四处找关系,最后花800块钱跟一个司机谈妥了价格,去20公里远的一家医院做完后,第二天航班被取消了。

张强又花800元去了一趟医院,但结局跟上次相同。他彻底不愿意再花冤枉钱,武汉也不打算去了。开庭之前,工作人员打来电话,问他要不要视频参加,想到机场还有其他人,他让对方给自己记了缺席。

没有了要去武汉的理由,这个中年男人也不想回家。他怕在路上感染了病毒,回去传给年迈的父母。想着就算买到票离开上海,集中隔离还需要花钱,他更不想出去了。他给上海的一些酒店打过电话,询问自己能不能入住,但得到的回应都是“无法接收”。

又经历了几次起飞失败后,何一鸣也彻底放弃了。他找黄牛买了去杭州的高铁票,车票70多块,抢票的费用花了250块。他离开待了10天的机场,将在杭州经历漫长的隔离期。

“出来我就可以自由回家了。”年轻人的语气里带着一丝松快。他和睡在身边的两个朋友早已约定好,谁先离开就把毯子、被子都留给后面的人。

(文中人物为化名)

========================================================

深圳骑手的上海伤心冒险

文 | 李晓芳

编辑 | 王一然

冒险

整个四月糟糕透顶,易强说。

他34岁,原本是深圳的一名外卖骑手,3月刚经历过封城——为了继续挣钱,他带着一顶粉色帐篷,在深圳的各处桥洞睡了好几天。4月初,城市恢复正常,但他发现,因为失业,或封控解除,跑来送外卖的人越来越多,他的收入比3月少了近一半。

易强是那种对挣钱有强烈渴望的人。他每天工作十多个小时,几乎从不给自己放假。他看不上一些态度散漫的骑手,比如一位骑手一天只送了20来单,空闲的时间更愿意看看月亮拍拍花,他特别严肃地说,“这个工作又不是来享受的。我对自己要求高,看不得那种混家子。”

总之,挣更多的钱几乎是他人生的唯一驱动力。因此,当易强在各种短视频平台看到上海招募方舱防疫人员,工资2000元一天,他心动了。他加了好几个中介群,不断有人说“我拿到钱了”,还有人在群里发工资截图,2000元的到账通知,每天晚上都有,“我们就信了。”

他花600元买了一张深圳到上海的高铁票,每天只有一列。全部行李是几身换洗衣服、充电宝、干粮、帐篷,还有一套黄色外卖服。车厢空荡,几乎没有乘客。

在易强坐上高铁时,许多和他一样的人看到方舱招募,从东莞、杭州、厦门等地出发。比如39岁的单亲妈妈孟伟,原来在东莞和深圳的交界地带开滴滴,今年开始,两地疫情此起彼伏,她的收入大幅缩减。为了给10岁的女儿挣学杂费和生活费,她把女儿托付给东莞的邻居,坐上了前往上海的高铁。还有一位50来岁的农民工,在这个年纪没有更好的选择,也坐上了高铁。大家在车上互留了联系方式,想着万一出问题还能互相转告。但“一个国际大都市,能出什么问题?”

4月15日晚10点半,高铁抵达上海虹桥站。易强和几个同伴联系中介——一个只知道手机号,姓名、年龄、样貌统统不详的陌生人。中介在电话里说,时间太晚了,凑合一下,明天再找车来接。

他们没有讨价还价的余地。打车进城的价格太昂贵,特殊时期,几公里可能就得花掉几百块。离开车站意味着没有任何可投宿的地方,露宿街头是小事,但手机和充电宝都将失去电源。车站里已经睡了许多人,一大半也是被“方舱招募”吸引来的,却没有工作,没挣到钱,也没法回家乡了,有人干脆睡进了行李安检机,好歹能遮光,反正也没有乘客。

那个晚上,易强忽然醒悟过来,他好像把这趟务工之旅想得太简单了。从下高铁的那一瞬间起,个人命运似乎完全不由自己掌控。他只能边搭帐篷边自我安慰,“总会有工作的。”

第二天下午5点,三辆贴着通行证的大巴才开到车站,一口气接上了120多个人。27岁的小吴曾给另一位中介转了500元介绍费,那人转头就联系不上了,他只能跟着上了大巴,但这次总算见着了中介——一个矮个子,衣着普通,但自信、“有手段”的35岁女人。

大家喊她韦小姐。易强形容,如果是在一家公司,韦小姐肯定是负责管理的那类人:第一次见面,点完名,韦小姐挥舞着手臂,特严肃地说:“你们来晚了,2000元一天的工作已经没有了。”她停了几秒,人群爆发出恐慌和混乱嘈杂的议论声,她紧跟着抛出其他选择:800元一天的工作,负责在外舱搬运物资;1000元一天的,得在内舱收拾垃圾,会接触到阳性患者。两份工作都需要每天连上12个小时。

“来都来了,总比什么都没有强对不对?”易强说,大部分人接受了腰斩的工价。也有10来个人觉得被骗了,骂了几句脏话,选择离开。

韦小姐不在意,给剩下的人安排了住处。徐汇区万科中心里几个还是水泥地的大房间,21个人睡一间,不分男女,每人一张简易行军床,连床被子也没有。易强太累了,倒头就睡,满心期待着一觉醒来就到了方舱,干活拿钱。

但生活不像外卖系统里规划严密的路线图,它总出现意外。深夜12点,晚睡的人们看到两个穿西装的男人走进来,机械地发布指令:所有人即刻收拾行李集合。被惊醒的易强睡意惺忪,一看手机,韦小姐在群里不断地发同一条通知:因为疫情变化导致这个地方不能住了,医院给每人补助300元。请尽快到一楼集合。

所有人慌慌张张地抓了充电宝、洗漱用品就往包里塞。到了一楼,韦小姐宣布,“白天的核酸检测出了三个‘阳’,原来联系好的方舱医院不要你们了,全部退回。“人群一下炸开了锅,有人问,其余人和他们同吃同住了一天,是否也需要被拉走隔离?

韦小姐回答,“大楼已经封闭,物业要进行消杀。”但其余人既没被转移,也没被隔离。易强后来分析:“我们这一批人都是她拉过去的,还没进方舱,全部都要隔离,她也拿不到中介费。”

当晚,所有人在大巴车上将就了一晚,又熬了个白天,没吃没喝。到达上海的第三个晚上,4月17日晚8点左右,几经波折,易强和其他计划到方舱工作挣钱的工友最终抵达了目的地——上海国际会展中心方舱医院。

●到达上海第一晚,滞留火车站的人们。讲述者供图

「鱿鱼游戏」

易强清楚地记得,从车站拉来的120多个人还剩下81个人——因为韦小姐宣布了一条新规则:所有人分成小队行动,10人一个小队。

韦小姐先是警告,“你们要保护好自己小队的人,一个小队的安全是非常重要的,有一个感染,剩下9个人都会被换掉。”又示好:“你们是来挣钱的,我也是来挣钱的,目的是一样的。”大家被说得一愣一愣的,自发分起小队来。

结伴到上海的几个人自然而然地先凑到了一起,为数不多的几个女人也很快组成了一支小队。和易强一起到上海的有位女骑手,小队里其他人不愿意带上她。易强解释,“我们队9个男的,一个女的。如果我们10个人都是男的,那可能就住一间房或者两间房。但有一个女的,她一定得跟别人住,我们生活和工作的路线就多了一个女宿舍,多了一份风险。”最后,还是易强和另一位骑手坚持,说三人是一起到上海的,不能在这个时候抛下伙伴。

所有人都在考虑将风险降至最低,像是在参与一场现实版的“鱿鱼游戏”。

但81人最终还是多出来一个人。易强记得,落单的是个中年女人,看起来有点内向,因此最开始没能进入任何一支小队。她看到易强的小队有一位女性,尝试着加入,却遭到了所有人拒绝。易强强调:“如果我们有11个人,我们的风险会多增加一个,没人愿意。”

中年女人最后被韦小姐安排进另一支队伍。具体是哪支小队,易强没留意,“这就不关我们的事了。”单亲妈妈孟伟也没留意。谁在意呢,明天的工作才是最重要的。

第二天早上9点多,老板也出现了,姓顾,50来岁,头发白了又染黑,看起来许久没打理过,发根又冒出一些白色痕迹。他喊了几个工人,让他们搬动方舱外的围挡。指挥了一会儿,他开着车走了。上海之旅似乎总算走上了正轨。

但事情隐隐有些不对劲。比如他们一直没签劳动合同,也还是没有宿舍——韦小姐让他们在旁边的高架桥下凑合一晚;再比如,搬动围挡的工作最多只需要几个人。到了中午11点多,饥饿又触发了更深的怒气,所有人都在问:工作在哪里?宿舍在哪里?食物又在哪里?

有胆大的人冒领了方舱防疫人员的盒饭,但后来,大家知道这些防疫人员是上一轮在方舱工作的人,有人检测出阳性,被拉走,剩下的人就待在方舱外围就地隔离,等待下一波人顶上他们的岗位。易强想起来还有些后怕,“后面就不敢拿他们的饭了,我们当时还进他们房间拉插线板充电。”

唯一的办法是只能再找韦小姐。

在上海晃荡了四天,一份工作没见着的人群围住了她。韦小姐看起来已经完全失去了管理能力,她拨出无数个电话,打了110,最终红着眼睛坐在地上,语气恳切:“我也没办法了,我已经被我老板抛弃了。”

她的样子看起来比所有人都要惨淡,连续四天没洗漱,随身携带的行李更少,只有那个挎在胸前的黑色小包。但没人同情她,39岁的单亲妈妈孟伟更是气急,她离开女儿到了上海,最开始在车站滞留了好几天,如今又被这该死的中介耍着玩,她揪住韦小姐的领子,“啪啪”给了她几个耳光。

到处闹哄哄的,没人知道该怎么办。有人报了警,在警察的施压下,韦小姐在电话里谎称,需要给几个人发工资,喊来了早上的顾老板。

顾老板一看到乌泱泱的人群,忙展示身份证澄清,“我是江苏的,不是上海人!”

顾老板说,韦小姐是今天早上找到的他,两人的聊天记录显示,他们在几小时前刚刚加上微信。韦小姐说自己手上有批工人,想请他安排些活。“这女的胆子很大的,什么都没有就敢拉人干活想抽成。”易强评论。

顾老板表示,自己给韦小姐报的工价是50元一小时,而且他也用不了81个人。他给出了自己的解决方案,“早上我看到有人干活了,多少人干了,我就给多少人发工资,今天算一天,8小时,400块钱。但你们的劳务关系和我一毛钱关系都没有。”

所有人都不接受。早上排列好的围挡又被拖过来,堵住了顾老板和他的黑色别克车。一直僵持到晚上,警察说这是劳务纠纷,走了。顾老板整个人蜷在地上,愁容满面地说,他只是承包了这处方舱的板房建设工作,在他上头还有三个老板,三个老板上面可能还有老板。他从别人张开的手指缝里讨点吃的,又能做得了什么主?

大家中途还友好地交换了几支香烟,但走是不能走的。早上6点,易强惊醒,抬眼一看车子还在,顾老板不见了。易强气笑了,“他车子都不要了,跑了。”

●简陋的住处,一张行军床,没有被子。讲述者供图

「富贵险中求」

又是一轮循环,有人打110,有人打12345热线,有人逼着韦小姐打电话喊顾老板出面。这天是4月19日,易强到上海的第五天,天气很好,阳光称得上热烈。所有人被晒得头晕目眩。

单亲妈妈孟伟还抱着找工作的幻想,和其他人向顾老板提出,“给我们安排宿舍,我们能上班就行了。”顾老板不同意,“我只结算昨天几个人的工钱。找工作去找把你们拉到上海的劳务公司。”

她在那一刻感到绝望,在上海的几天像是电视剧《开端》里的场景,每到一个关键节点,清零,重新开始:每天一睁眼,和韦小姐周旋,喊老板出面,打110,被大巴车拉过来又扔下,就是进不了方舱。

僵持不下。最后是顾老板上头的一位李老板出面了:每人给一笔隔离费,做完核酸后,送到车站,各谋出路,整件事到此为止。隔离费争执了几轮,最终定为每人一万元。

孟伟还想在上海找份工作,毕竟不管回哪,都需要隔离14天,1万元还能剩多少呢?然而没等离开方舱,她先等来了阳性的核酸检测结果。她在隔离群里道歉,生怕李老板就此反悔,取消所有人的隔离费用。过去几天被怒气和怨声包裹的人群第一次平静下来,所有人都在安慰她:“别这样说,你也不愿意”,“不怪你,都是受害者”。一直没能进去的方舱医院,她最终以患者身份进去了。她在电话里忍不住哭了:“这都算什么呀?”

易强打定了主意回深圳送外卖,并发誓再也不踏足上海。他买了机票,一再被取消。铁路页面更是一片空白。最后只能买上海到杭州的高铁,计划从杭州回深圳。

所有人做完核酸,被送到车站是4月21日了。有人不死心,跟着下一个中介走了,最后去了小区当防疫保安——群里最新传来的消息是他被感染了,工资没拿到。易强买了4月24日出发的车票,他哪都不想去了,只守在车站,盼着这趟荒诞的行程早日迎来结局。

但一个致命问题是,车站没有食物。自动贩卖机已经被滞留在车站的人砸开了,所有能吃的东西被抢夺一空,旁边躺着一罐展示用的八宝粥,易强惊喜地捡起来,发现八宝粥生产于2018年。

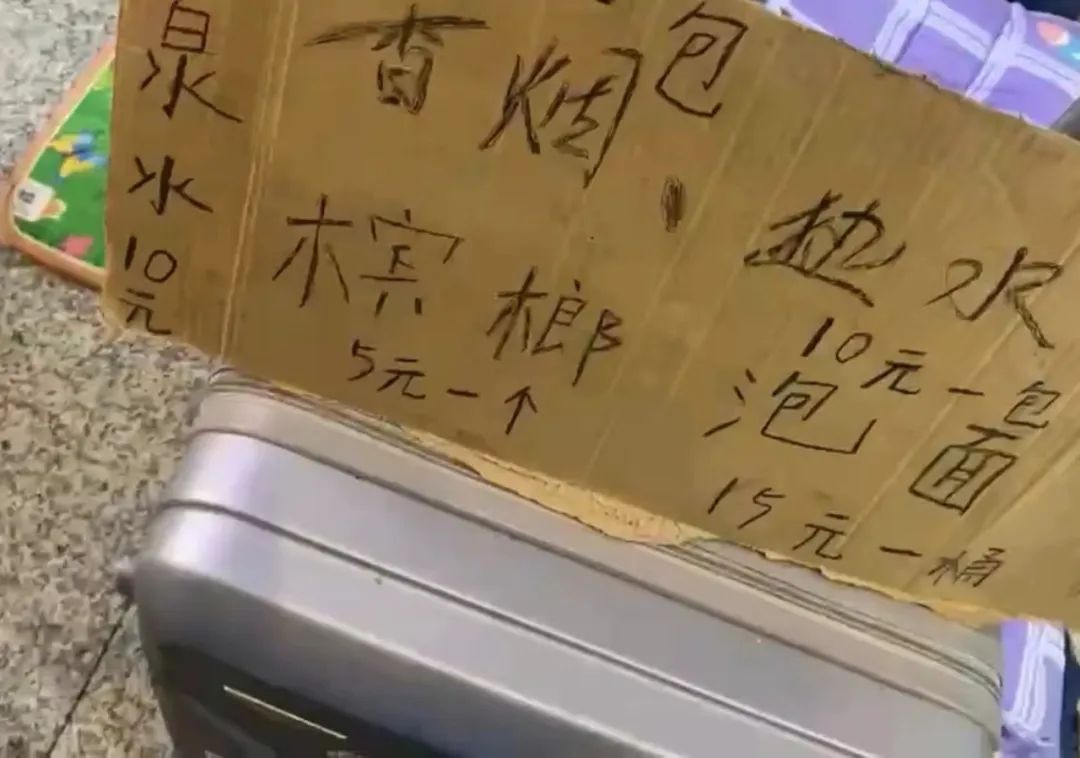

饿得实在没办法,易强和另外三个男人组队,四个人步行了5公里多,在深夜的上海找到了一家开了一点门缝的商店。进去一问,可乐6块钱一瓶,矿泉水3块,泡面8块。几个人心思一转,想起车站还有那么多人,这些低价物资完全可以倒手转卖。

商店老板还给他们指了路,不远处还有一家包子铺在悄悄营业,包子还是日常价格,他们一口气买了150个包子。最后又给了商店老板50块钱,带着一堆泡面、槟榔、自嗨锅、卤蛋,坐着老板的车回到了车站。

四个人转手开始卖物资,所有食物价格提高了一倍多。“我们卖得属于很便宜的,车站附近其他搞得到物资的人,泡面卖25,我们只卖20。”易强说。第一天,每人赚了400多块。

易强想起坐高铁到上海的那天,他特地带上了外卖服,在短视频平台上加了两个上海的外卖员。他们说,在上海有的是挣钱的办法,但不是靠接单,而是找物资再卖出去。易强当时觉得人生地不熟,倒卖物资不稳定,还不如到方舱工作,干一天活拿一天的工资。

现在,他确实是感到伤心的,“我本来也是一个受害者,慢慢也变成了一个为了利益去冒险的人,成了中间商。”车票到期那天,他没有一丝留恋,毫不犹豫地上车,离开。

他新加了许多中介群,在群里分享自己的经历,告诉其他人,“都是假的,不要上当。”中介不断把他踢出群。他后来学会了,每次发完消息,马上换头像和昵称,静悄悄地藏在几百人的群聊里。

他如今停在了杭州,接受十四天的隔离。隔离期将满时,他在群里看到中介发了一张“上海新冠检测实验员招聘启事”,1500元一天,做满30天另奖励1万元。他又心动了。离开时做下的决定被抛到脑后,“只要敢招,我就敢去。”他说,“富贵险中求。”

●易强倒卖物资时标的价格。讲述者供图

- END -

=====================================================

住在方舱医院是一种怎样的体验?

作者 / 罗夏

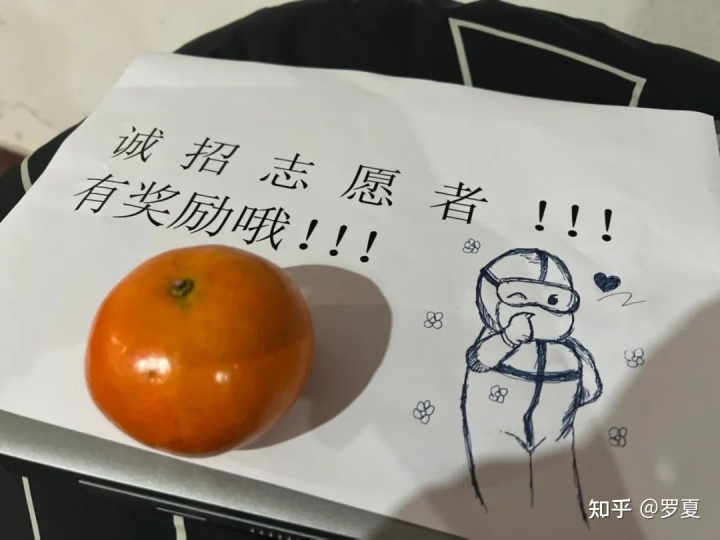

是的,在方舱整整 10 天后,我拿到连续两次阴性核酸报告后被放出来了。 出舱时被全身喷洒消毒水,带出去的行李被医用废品袋包装一层又一层,感觉自己是从美剧《切尔诺贝利》或者《血疫》中刚刚脱离辐射或者埃博拉病毒的男主角,即将奔向最后的病毒研究中心拯救人类。  然而这样的仪式却是在对抗一个四五天可自愈的病毒,魔幻感拉满。 消完毒回去向附近相伴十天的病友们告别,差点脱口而出“你们也好好表现早日出来。” 放舱里大概十二点入睡,五点多就会被吵醒(还有几天四点做核酸),白天漫长的时间除了强打精神远程办公外,都处于半睡半醒的状态——这种状态最适合思考。 就像艺术家磕了药。 请允许我分享其中一些发出来不会被删的思考: 01 学会不带着期待生活 方舱里的生活是强迫你不要有目标感的。 通常刚刚进来时都会数着自己已经熬过了多少分之一的时间。但是接着你会发现,核酸天天做但是查不到结果,有人核酸阴性两次后以为能出去了结果忽然又变成阳性,有人说因为运力不足转阴的人也要等很久,网上也有不少住了半个多月的案例……一切都是不透明的。 但这种不透明,与外面的世界里发生的更多魔幻的事情相比不值一提。 于是也没有加入每天逼问护士的队伍里,安心接受自己的名字变成一个数字序号,当作一次修行。  02 重拾“附近” 人类学家项飙有一个理论叫做“附近的消失”,是指现代社会里我们不再有关注和进入周边环境的动力和能力,只剩自我和宏大的世界。 我们可能能够知道乌克兰俄罗斯的战况,知道哪个大厂在裁员,但对自己的小区,邻居,社区里的人和关系很陌生,不再有守望相助的必要。 所以小时候作文里“身边充满形形色色的人”这个说法已经非常古典了。现在每个人接触到的都是和自己具备很强相似性的人,学历上,认知上,或者工作上。 脱离了相似性,我们与人的接触往往变成了工具性的关系,比如你很少会去认识和了解一个为你服务的外卖小哥,哪怕他一直在送你们这个片区。 但方舱里,本不会有接触的人被聚集在一起。隔壁床是几个附近工地的大哥,我一来他们就问我是不是在同一个工地。我会教他们用手机,分带来的水果,他们会帮我拿饭,会早晨七点把睡回笼觉的我叫醒因为怕早餐凉掉。会聊起来他们的担心,比如担心出去后宿舍不接受,隔离酒店要自己付费,断了收入又不知道什么时候才能变成绿码回老家。朋友和我讲如果一块去隔离酒店,一定要帮他们付一下钱。 相信在方舱外的你,邻里支援物资的时候一定也有类似的重回古典社区关系的感受。 我不认为闹剧结束后这样的关系会继续,大家会快速回到熟悉的彼此不相关的陌生生活里。但这段时间的记忆会保存。  03 部落生活:劳动换取果实 过来的第一天就被列入了志愿者——虽然我和护士解释说我白天都要办公可能没有时间,但青壮年男性在原始社会里都是稀缺资源。 于是有了很多劳动或技能换取果实的经历(是 Literally 的果实): 帮要撤离的医护人员们当摄影师——获得若干苹果花生和泡面 帮医护人员画画——获得一个橘子 帮忙搬运矿泉水——获得优先拿走两瓶水的特权(不用和大妈们抢) 帮忙搬运饭——获得八宝粥…… 护士台像是一个分发任务的布告板,找 NPC 限时领取任务获得物资,付出和收获的逻辑变得无比敏捷和简单,像是真人版的 MMORPG。  04 舱里最无法忍受的事情 Top3 是抢夺物资(不太明白有人为什么需要 10 个牙刷) Top2 是卫生状况 Top1 是有人不停问你对着电脑在干什么呀这个软件叫什么呀怎么上面有这么多人的头像都在动呀上面的这些数字表格是什么东西呀你每个月能挣多少钱呀 05 感受到温暖 生病是一个能集中感受到家人朋友温暖的时候。虽然病五六天就好了,但是家人朋友们很担心被关起来会有心理问题。 每天和家人的日均通话时长达到了近几年的巅峰;有朋友经常来找我聊天怕我抑郁;有朋友想帮我充腾讯视频会员让我多看剧;有朋友尝试寄送物资怕我出去后没吃的;有好久没有联系的朋友送来关心;很久没激活的群聊忽然活跃了;也有很多留言祝早日康复早日出去的陌生人…… 感受到了很多温暖,都记在了心里。 学到的一点是,当你有家人朋友处于这种状态,一句关心真的很有帮助。  06 一些最基础的常识都被打破了 有朋友问为什么上海发生这么多魔幻的事情,我都没有尝试去表达什么。 一部分是因为身在其中实在疲惫,另一部分是因为现在的上海,打破的都已经是一些最基础的,人人都懂的,完全不必重申的常识了。 比如有人突发急症快要死去了,医院应该优先救人,应该对生命保持最高的尊重(《日内瓦宣言》)。 比如长期服药的病人断药会死,康复中心没有行动能力的病人没人照顾会死。 比如不要把几个月大的婴儿和妈妈分开。 比如人不能没有食物。 比如人应该是目的,不是手段。 一些时代里,人活着是为了建金字塔,是为了贵族间的战争胜利,是为了维持住一个 0 的数字——这些其实本质是一样的,都是把人当作实现某一个所谓更宏大目的的手段。 难道这些常识都需要重申了吗? 常识人人都懂的,写日记就好了。 最后,其实方舱里的十天过的没有想象的那么漫长。标题的“半年”有点夸张,可能只像是一个 Q。 但“人间一 Q”有点奇怪。

|