藤校毕业的脚腕部演员:精英的生活不适合我

当一名四大精英决定去做群演

邵逸凡和2500万上海市民一起,陷入了超过一个月的封控之中。她现在的身份是演员,因为疫情,已经将近两个月没有收入。

她在家里刷朋友圈,看到几位精英人士的发言,他们在家上班工资照拿,“歌舞升平享受生活,觉得封到什么时候都行”。她有些生气,却发现这样想的人不在少数。之后她拍摄了一则短视频,在视频中她说:不管怎么样都会有牺牲,都会有代价,但是请那些过得好的人不要太自信了,因为任何人某天都可能成为那个代价。”

这则短视频唤起了很多人的共鸣,一下子登上了微博热搜。邵逸凡的感慨来自于切身的体会——曾经她也是精英群体中的一员。她毕业于宾夕法尼亚大学,转行做演员之前,在咨询公司工作;还参加过《非诚勿扰》,受到观众的喜爱,是公认的女神。

但是精英的生活并不适合每一个人,她选择了离开,投身演艺圈。她从群演做起,如今当演员将近四年,自称一名“脚腕子”演员。从北京CBD白领到去跑龙套,身份转换之中,她对人的处境多了理解,也因此观察到疫情下不同人群生存状态之间的巨大鸿沟。

尽管如此,她对过去那种体面的生活方式没有眷恋,做一名普通演员,她变得更快乐了。

以下是她的自述。

一

疫中生活

那则视频发出来以后,有认识的人对号入座,还把我删了(好友)。我也不希望针对到某个人,类似的现象很普遍,这种争执发生了很多,很多人都说这样的话:穷人现在吃不上饭那是他们活该。怎么不存钱?怎么不好好学习?怎么不努力?平时不锻炼身体,现在生病。要跟他们谈到老人、小孩这样的弱势群体,他们就说怎么样都会有牺牲。

我就觉得石子儿没落到自己身上,不觉得疼是吗?疫情对我影响不算大,没有被干扰太多。我一直有存款,也不是特别爱花钱。但我心里是觉得市场经济发展成现在这个样子,不再是小农经济的时候,隔壁村被陨石砸了,我们自己村该干嘛干嘛。即便是种地,化肥是河南生产的,种子是东北运过来的,种出来东西还要外销。

虽然看起来现在没有影响到包括我在内的一部分人,但是终究会影响到的对吧?

邵逸凡在家锻炼

我在演员模特圈,自己能看到,本来春天是卖服装、卖零售非常火热的一个季节,但是因为物流断了,电商也不行了。杭州的直播电商死了一大批,东西卖不出去。失业的人没有收入,就算不失业也会害怕万一以后经济不好怎么办,都省着花钱,没有消费。

我能看到整个经济的连锁反应,即使我现在做着之前的咨询工作,客户受到影响,我最后还是会失业,只是早一点失业,晚一点失业的区别而已。

3月26号晚上遛了狗回来,突然门口就拉上线了,小区就开始封了。31号短暂地解封了一天,晚上又封上了。

最初我每天也没有干嘛,会跳两三个小时芭蕾,在家里扶着墙,快把我们家墙皮都抠掉了。做饭要花很久,生气花费了我很多时间,有些东西你看到了,不能假装看不到。

大概封了一周的时候,有天我的左眼突然看不见了。我一开始以为是睡觉压到了,休息了一下,能看见了,但是很模糊。我想是不是看电脑看多了,那运动运动,我就上了一节芭蕾网课。

上完芭蕾网课以后更严重了,我赶紧躺下开始睡觉。当时的症状是只要我一换姿势眼前就会黑一下,等晚上八九点钟醒来以后,慢慢缓过来,视力还是模糊,左眼看不清。

我当时很慌,我们楼住了一位眼科大夫,根据我描述的症状怀疑跟青光眼有关,说如果不马上用激素控制住,有可能视力就恢复不了,希望我能赶紧去看。我又在网上花了七八十块钱,找了一个网上问诊,和楼里邻居的意见一样。

第二天白天我跟居委会申请,居委会同意了,但是没有车,要自己想办法。我家附近的几家医院已经不接诊了,我骑自行车8公里去了一家接诊的医院。楼里医生的判断是正确的,检查发现我当时的眼压非常高,正常人的眼压在15左右,我已经达到35了。

去的那天是4月初,上海天气非常好,我很久没出门,骑在路上的心情还不错,虽然只有一只眼睛能看清。一路上没有车,只有警车和很少量的运货车。外卖小哥当时也很少,一路上红绿灯都不用看,因为真的很空旷。

路边的树上挂着封条。上海的弄堂有很多小区或者老洋房,门对着街开,树前面就被拉了一个警戒线。有一些小区出口为了防止人员进出,堆起了很多共享单车,堆得像一座山。

外出看病看到的景象

离医院越近,就能看到一些步履蹒跚的老人,真的是很慢很慢地在往医院走,可能有些老人需要化疗、透析。能看到的老人都是住得比较近的,走两三公里还能到,如果是远处的该怎么办?其实我是很愤怒的。

医院人很少,眼科只有一个大夫,我被诊断为葡萄膜炎青睫综合征。医生觉得一是封了以后睡眠不太规律,想睡就睡,不想睡就不睡,休息不好。

还有一个原因是非常焦虑。各种信息看得比较多,导致了抵抗力下降。给我开了激素降压药,让我3天以后去复诊。我现在仍然是在复诊中,隔一周骑两个小时去医院看病。上次复诊完以后眼压已经降下来了,视力恢复差不多了,但是细胞炎症还在,我的眼睛还是疼。

而且我这两天快来大姨妈了,因为抵抗力下降,有点反复。我能感觉到跟我的心情关系很大,只要我一生气或者看到点什么负面新闻,马上就会加重。

医生很体谅我,会多给我开一点药,他很害怕我下一次出不来,药又断了。假如说我们楼里面要是有阳性或者其他情况,就不方便出来了;或者要是他们医院有意外情况,都说不准。医生说这个病虽然不大不小,但是如果不控制住,会发展成青光眼。不过到我上一次复诊的时候,医院的人已经开始变多了。

居委给了我这个便利,让我出去看病,没有任由我病情恶化,我非常感恩。但是同时我也很庆幸,如果我坏的是别的地方,我就没法骑自行车了,如果我很虚弱,比如得了阑尾炎,该怎么办?我身强力壮,平时也经常锻炼,骑一两个小时自行车来回,对于我来说不是什么大事儿。

眼睛比较严重,难受的时候我发了个朋友圈。有位演员经纪看到了,半夜给我打了一个电话,问我:你缺不缺钱,我支付宝里还有3000,我可以借你1000,你别吃不饱饭。他自己已经这么惨了,还想着借我钱,当时我真的挺难受的。

其实我演员圈的朋友很多人都不知道我之前做过什么工作,我也没有跟他们讲过。这个朋友他住在毛坯房里,燃气都没通,没有灶。从3月底开始封,封到现在没法做饭。

买的电磁炉和锅一直送不到,只能吃方便面,每天2袋。他也不舍得多吃,怕之后搞不到了,瘦了好多。

我说没关系,不用担心。我这两天好多了,我们在市中心,其实物资好很多了,市中心有钱人多,他们能搞到点,我们就能跟着有。他跟我描述了一下这一个月吃方便面的情况,现在还在吃方便面。不过最近的情况都有所改善,居委会稍微发了点东西。

我相信这种事情不只上海在发生,而且我觉得上海已经算是比较好的地方了。我有朋友不在上海,他们也封了很久很久了。

二

演艺圈的丛林法则

当了演员以后,尤其是一开始的时候确实吃了很多苦,肯定对我的价值观是有改变的。

其实大家对于群众演员不太了解。虽然我一直号称自己是群演,但其实没干两天群演,就开始有说台词的角色了。只是对于观众来说,除了男一到男三,女一到女三,特别出演,客串之外,其他人都是群演。

拍摄过程中

严格意义上的群演,一天的收入大概是七十到九十块,大部分人的生活都挺苦的。长期干群演的人可能长相平凡,没有什么别的事情干,其中有很多老人。

记得2018年7月份的时候——那时候我已经说上台词了,我去江浙的一个城市拍戏,除了我还有100多位群演,剧组派了两辆大巴来接我们。那天半夜集合,车开了四五个小时,到地方已经半夜3点多了。

副导演把我和司机带到了一个快捷酒店,让我们睡一觉等通知,安排我下午出工。那这些群演呢?副导演回答,群演只能待在车上。天气特别热,全是蚊子,司机下车时把钥匙拔了,车上开不了空调,车门还不能关,因为关了容易出危险。我不知道他们那天晚上是怎么过的。

下午1点的时候我出工了,到现场发现群演们已经晒得很蔫了。我就问你们早上几点出的工?他们说,早上7点半就已经在这儿晒着了。晚上9点收了工,大巴统一把我们拉回上海。回来的路上,我听到有一个老太太在和群头吵架:凭什么我只有七十,别人都八十?就为了这十块钱争得你死我活。

这是群演的状态。还有一档叫前景,一天大概挣两三百。前景是长得好看的群演,比如拍都市剧需要后面有人来回走,这个人得看起来洋气一点。一部戏前景可以天天去,因为永远都带不到清楚的脸,全都是对不上焦的,前景一般都是小年轻。

他们有一些家境很不好,但是其实有些工作很努力的。白天接一场,晚上接一场,一天能赚四五百,连轴转。有人连房子都不租,或者租一个毛坯房,在市里如果晚上回不去了,就去找一个网吧或者浴场待一宿,第二天接着干。

等到了特约演员或者演员阶段,就开始遇到一些艺术学校的本科生,家境就开始不错了。其实一个人挣钱多少,哪怕是在演艺圈这样看脸的地方,也跟受教育程度有关系,跟他家里的环境有关系。家里面如果有支撑,不急需用钱,可以多面试,会有这个心态去等,等到好的机会往上走;但是如果家里困难,着急解决眼前这顿饭,就会没完没了干一些没有意义的事情。

剧组的等级制度非常严格,最初我很不适应。我在自己的视频里也说过,剧组习惯性地把人分成了三六九等。做咨询的时候,我也知道坐在对面的合伙人的工资是我的n倍,我们有很大的差别,但至少再表面上,我们看上去是平等的,他的办公桌不比我的大多少,我们在一个桌子上吃饭,住同一家酒店。但是在剧组里面,人和人的区别都会摆在台面上,让我大为震惊。

在剧组吃饭,放的饭至少分三等:导演、艺人和老戏骨有演员特餐,装在保温饭盒里;普通工作人员吃一种饭,用金属盘子装,像食堂一样,群演吃的又是另外一个样,用一次性塑料盒装。明星在房车上吃饭,重要的演员在棚子里吃,普通工作人员在外面支起的长桌和塑料椅上吃,群演自己找地方,蹲着或者站着吃。

我比较幸运,只当过一两次前景,就开始往上走了。当时没有人认识我,很难有演戏的机会。刚巧献礼剧《风再起时》需要一个会德语的人演德语翻译,剧组到处找,怎么都找不到合适的人选。我在德国上过学,会德语,但是没有经验,副导演很犹豫,最后一刻才定下用我——就因为德语,我有了这个机会。

电视剧播出之后,我有了作品片段,面试时顺利了很多。后来能演上角色了,在小制作里面有时候也是女一号和单元女一号。

三

转行

我转行的契机是在2017年底,做咨询天天熬夜,一个项目接着一个项目,我身体不太好了,颈椎腰椎都出了问题,于是我停薪留职休息了三个月。

那三个月我就去跳舞了,零基础学舞蹈,每天从早上8点跳到下午6点。当时我的领导觉得我不可能坚持下来,平时上班的时候,10点半去客户那里开会,有时候我都迟到——虽然我觉得迟到不赖我,是北京堵车严重。

但是那三个月我发现自己不是起不来,是确实没有那么期待去工作。跳舞我真的很少迟到,是班里很积极的一个学生,每天早上起来都很期待今天要发生的一切。

三个月以后我又回去上班了。其实我学跳舞家里人有点不满意,他们有两个担忧,一是觉得公司一个萝卜一个坑,有可能回到公司,就没有我的岗位了;二是我心散了。

其实回去以后还有我的岗位,但是我的心真的散了。

在咨询公司工作时期的邵逸凡

回到那个强度很大,自己又不太喜欢的工作,还要重新适应,就有点难受了,但我还是坚持了一段时间。到第二年二三月份的时候有一个节点,我之前做的一个项目,客户对我很满意,要做第二期。领导要给我办签证,让我去欧洲出差。

办工作签还蛮麻烦的,一旦开始做又是半年,我想,自己跳舞刚刚有点样子,又要放下了,要白学了。如果签证办下来了,我跟领导说我不去,这不是耽误人家吗?领导对我也不错,我就索性就跟领导说不想干了。

人力当时还提出一个方案,我这两年搞了几次很成功的节目,公司觉得我挺有用的,问我要不要直接到行政部或者市场部,既可以发挥特长,也不用辞职。

我说太好了,我很喜欢。他们就开始去运作这件事情,结果没运作成功,我就离开了。其实我不是一个一拍脑门就干了什么事儿的人,很考虑现实。后来问我全职不行,兼职行不行?我也很乐意,只是没搞成,就算了。

当时我面上了一个大制作的跟组角色,是主角身边的人,戏有100多场,有很多露脸机会。选上我的时候,我就觉得这个事情好得有点不现实。戏要去德国拍,我会点德语,所以我想也许我对他们来说是有价值的。反正我要进组了,加上北京离家人太近,辞职是瞒着他们的,我就把北京房子退了,搬来了上海。结果……戏要拍的时候,我被资方的人换掉了。

但已经到上海了,我花了20块钱买了几个通告群,开始到处去面试、找活干。我做过蹦床模特,面包店开业主持,替身,扮过尸体,还帮别人改过简历,辅导面试,远程教英语。反正2018年我做了很多乱七八糟的事情。

做蹦床模特,一天蹦四次,也没觉得辛苦。我会这么想,上班的时候我还会花钱去蹦床公园,现在我蹦床别人给我钱。包括我做水下替身,古装戏总有那种镜头,女主掉到河里,男主去救他,在水下人工呼吸——下大雪的时候我还下过水。

在电影《八仙桌》中担任主演

虽然吃了不少苦,但我想,潜完水还给我拍出来漂亮的片子,我就会觉得吃点苦也未尝不可。其实潜水蛮危险的,一次三四米。后来有选择了我就不干了。

当时我单价低,演的角色不重要,只要有机会就得接,把自己搞得很辛苦。我记得有一次在宁波拍到晚上11点,没有车了,第二天一大早还要在上海拍,5点开始化妆。我就叫了一辆顺风车,顺风车开了4个小时,凌晨3点到了剧组。睡了2个小时我就又开始化妆了。

刚刚起步的时候,我觉得怎么半夜自己总是在打顺风车?我不敢睡觉,担心司机疲劳驾驶,把车开到河里去。

之前出差,至少自己能住一个房间,酒店也不错。开始跑龙套以后,住的是招待所,有时候还是三人间,酒店没热水、没拖鞋、没浴巾,经常有的时候一进去发现是蹲坑。现在已经习惯了,2018年刚开始的时候,我应该还是很震撼的。

上班的时候打车公司都给报销,而且那么辛苦,也不会去坐地铁。那两年确实是消费降级了,我变成了环保能手,骑自行车,坐公交,很少打车,也不买衣服了,以前上班的时候还总爱买衣服的,还要买一些质量很好的衣服,西装都挺贵。

我开始租衣服,拍片需要的话我就租一下,但是租衣服软件去年年末倒闭了,我非常伤心。因为有了租衣软件,四年来我基本上没怎么买过衣服。

但是其实做群演之前,硕士毕业后我还去过伊拉克和非洲工作。去之前知道战争把这里破坏得很惨,但是真把自己扔在破败的地方的时候,感觉还是不一样的。如果没当群演,我应该还是会理解别人的辛苦的,大学刚刚毕业的时候没有找到工作的时候,我也住过地下室的。

不过看得越多我越觉得,一方面,人和人之间的差别似乎比人和狗还大,一方面,人和人本质上好像也没那么多不同。体面只是在某一个环境里体面而已,把这些人扔到不体面的环境的时候,大家也就都不体面了。

四

变身美女

转行是我没有预料到的,虽然我一直很喜欢文艺。小时候想去电视台唱歌,高二的时候还去学二胡,高中毕业以后看了很多电影,自己在家里配音。但是初高中之后就不做梦了,一直当作爱好。

因为有了一些自我认知,一是觉得自己天赋上没有那么突出,二是从小就没有人说过我好看,甚至高中的时候还经常被人说不好看。

小学的时候想进舞蹈团,老师看了我一眼,看了我短短的头发,黑黑的脸,我当时个子还没长起来,没要我。小的时候家里比较节俭,爸妈不太爱给我打扮,我挺有自知之明。从来没有人跟我说你应该当演员、当模特。

等高中时候个子长起来了,我又非常瘦,于是和同学说,也许有一天我可以当模特,结果同学回答:你可以当丑模。我很伤心。

上大学的时候我面试过话剧团,没要我。我就猜测可能跟长相有一点点关系,我黑黑的,不太会打扮。但那时候我在修钢琴双学位,一直在弹琴,一直在合唱团。

一直到2009年时候我去德国,慢慢能支配手上的零花钱,开始花钱买新衣服,对打扮有了一些感觉。而且你知道吗?我这张脸是西方人喜欢的脸。在德国的时候,我的室友,一个德国女孩,竟然问我:中国的明星是不是都长你这样子?

邵逸凡在国外

我说不是,中国的明星长得像你。我们中国喜欢洋娃娃那样的女生,五官立体的。可他们就是喜欢我,我本身黑,平时又不涂防晒,之前还是单眼皮,可能更有东方特色?

2012年的时候,我去宾夕法尼亚大学读硕士,也是深受美国人和当地ABC的喜爱。刚到美国我去参加开学典礼,典礼结束后大家开after party,那天我穿了一条裙子,一个晚上有五六个陌生的美国女生过来和我说:你的裙子好漂亮,我看了你很久。

还有很多人和我说,你就是我们心中的花木兰——大家会觉得这样是美的。很多美国人表达对我的喜爱,很直白:我觉得你漂亮。甚至会说:你是最漂亮的。我看了看周围的洋娃娃同学,觉得审美真的不一样。不过因为这样,我的状态变得自信起来。

当有一个人觉得你好看了,其他人也会慢慢觉得你好看。所以那两年突然发现,自己怎么还变成美女了?之前好像不这样。

结果2014年回国以后,我妈看到我,就说:你怎么晒这么黑?你这完全不符合中国人审美了。我就花时间捂白,慢慢穿衣打扮,又恢复了中国人喜欢的样子。其实刚上《非诚勿扰》的时候,前四期我都没有什么镜头,那个时候我一点也不好看。

我刚去《非诚勿扰》的时候,很多女嘉宾会早到,抢好看的衣服,看哪个化妆师化得好。但我什么都不知道,每次还因为加班到得特别晚。剩下的衣服都不太适合我,发型也不适合我。

但是当时的导演非常喜欢我,想让更多的人听到我说话。听说他们特意开了一个会,研究怎么让邵逸凡更好看:邵逸凡到底适合什么样的发型,该穿什么样的衣服。

据说他们分析了一下我的长处,发现我脖子比较长,肩颈好看,身高也高,但是梨形身材,腿粗,所以我需要穿长裙或者阔腿裤。头发要偏分,披下来。他们说,给邵逸凡设计了最适合的风格。

后来哪怕我去晚了,服装师会从角落里拿两身衣服:我们特意给你留的,没让别人看见。

邵逸凡在《非诚勿扰》,按照露肩,阔腿裤,偏分的讨论标准打造的造型

在节目里面我也深深感觉到,我们每一个人都有非常好看的角度。明星是360度无死角,我也有最好看的表情和角度。当时我们每一个女嘉宾都有一台摄像机怼着拍,当整个剧组开始喜欢你的时候,会专门挑你好看的角度,所以越往后我越好看。

我自己看节目,也知道我什么样子好看,什么表情好看,我也会给了。看我这几年的照片,很多人都说我像变了一个人一样,问我是不是整容了。我说没有,我只是会拍照了。

那段时间太累了,我周五晚上工作完坐夜班飞机到南京,周六又得起来化妆,上节目。周日录完了,我坐晚上11点的夜班车,早上7点半到北京,拖着行李箱就去客户那儿开会,那3个月真的把我折腾惨了。

但这件事情它对我的意义在于,我发现我虽然长得很一般,说实话学历、资历跟真正的天才真没法比。但竟然还是有观众缘的,很多人讨论我,很多人喜欢我,还能觉得我好看,让我有了不少自信。但是我是一个挺实际的人,下了节目也还是去工作了。

当时在微博攒了一批粉丝,但是后来我还不怎么用微博了,都变成僵尸了。那时候,粉丝男女性别比例是8比2,最近终于平均了。

五

发票贴得好

过去做主持的工作我会说自己的学历,但是做演员的工作我不讲这些。

去年七八月份受刺激了,我去拍片子的时候,主演是两个博主,客户选他们是因为他们有留学背景。可我觉得无论是相貌还是演戏,我不比他们差,但是我演不了主角,我没有粉丝。所以去年8月底的时候,我发了第一条视频。

最近登上微博热搜之后,熟悉的爹味私信风格回来了,太有意思了。第一类:我非常欣赏你,又温柔又知性,但是你看你年纪也不小了,最后还是要找一个归宿,你考虑一下我。第二类:我太后悔我结婚早了,不然我就可以娶你了——还会表白我爱你,我是北大毕业的之类。第三类:你长得也一般,身材也一般,你演戏也演不出来,又没有资本,只能靠我了,我给你投资一个。

邵逸凡在《安家》里饰演张文芳

我把演戏当作工作,也去过很多烂片跑龙套,这样说来,是演烂片养活了我。工作就是为了养活自己,我是挣钱的,我得让别人快乐。演烂片不知道让谁快乐了,反正肯定是让一些人满意,我才能赚到这个钱。

我上班的时候也要伺候领导,伺候客户,说一些违心的话,干一些没有意义的事情。现在也是一样的,我觉得没意义的事情干的还少了,因为不用总上班。我经常想,以前上班的时候,干了一个月,投标没投上,白干了。怎么转了行,就要这么理想化?

赚到钱了,我是有成就感的,我付出劳动,通过劳动赚到了工资。另一方面,管他烂不烂,我演好自己那一份就好了。我去上戏的表演课程学习,一直努力提升业务能力,去试镜,争取参与到好的制作中,演到喜欢的戏。但是考虑到如今的市场环境和我的条件,我的选择并不多。

进这一行我一开始不是很习惯,身边的人怎么那么喜欢发语音,群头特喜欢发语音。一开始会很生气,觉得他们不尊重我。地址都要发语音,我很难找。后来发现很多群头读书不多,可能初中都没毕业,拼音对他们来说有困难。而且南方人的普通话没有那么好,有时候打不出想要的字。

我本身就学语言的,我知道语言对一个人的性格有塑造,会想分析现象后面的原因。理解了之后就不再生气。但是一开始确实会不高兴,而且这个行业不太有时间观念。

去年我拍一个小广告,一个朋友跟我一起去,她在美国长大工作,我们俩好久没见了。当时约的是下午一点半,我和她一直等到5点半才开拍。

朋友在3点半的时候忍不住了问我:邵逸凡,我想问问你怎么忍的?我说我习惯了。我一天按12小时收费,从一点半开始计时,只要没超过12小时,等待是我工作的一部分,I get paid for waiting。

演戏就是一大堆人聚在一起互相等待、互相配合。我的朋友多少觉得环境有点恶劣,但是能看出我是开心的。而且我发现,当强者和弱者在一起的时候,其实弱者会比较敏感,总觉得强者是不是在炫耀、讽刺。当在弱处的人不在意,强者是无所谓的。我说的不一定对,只是我的一个理论。

前年我认识了一个制片,特别爱找我拍片子,有一次跟我聊天告诉我:爱找你是因为你和其他演员不同,跟你沟通起来特别清楚,特别不费劲。每次给我的东西都简单明了,发票都贴得特别好。

我心想那是因为我原来贴过。我还会把需要报销的费用做一个excel表,他们从来都没见过有演员这么做事情。

在《门风传》中饰演庄晓梅

大众认识的演员,其实都是这个圈子里金字塔尖的人。想上去很难,但我觉得也没有必要非得上去。就像去上班,我们也上不去,不一定会当老板,但是班还得上。

我经常提《我的前半生》中保姆的扮演者茹天,她其实是已经是我们普通演员圈里的明星,叫大熟脸了。如果我能40多岁的时候,混成这样的大熟脸,我就觉得已经很好了,这是我的目标。

其实从一个外行,花了4年在这个行业立足,我觉得还挺幸运的,去年我在音乐剧《瓷海越章》里演上了女一号,在影视剧里也能演上重要的角色。有的时候投简历之后,不需要去试镜,直接人来问我有没有档期。但是因为疫情,三四月我原本的拍摄,剧组全都停了,整个行业都受到了很大的影响。

这个行业现在风险太大了,正在拍戏的剧组就这么停摆两个月,全剧组的吃住资方都要负责,损失太大了。

口述 邵逸凡 | 整理 尼尼微 | 微信编辑 白白

=============================================================

我和我的上海邻居

文 | 姜婉茹 魏荣欢 罗晓兰 邹帅

编辑 | 毛翊君 陶若谷

送89岁的奶奶一幅梵高

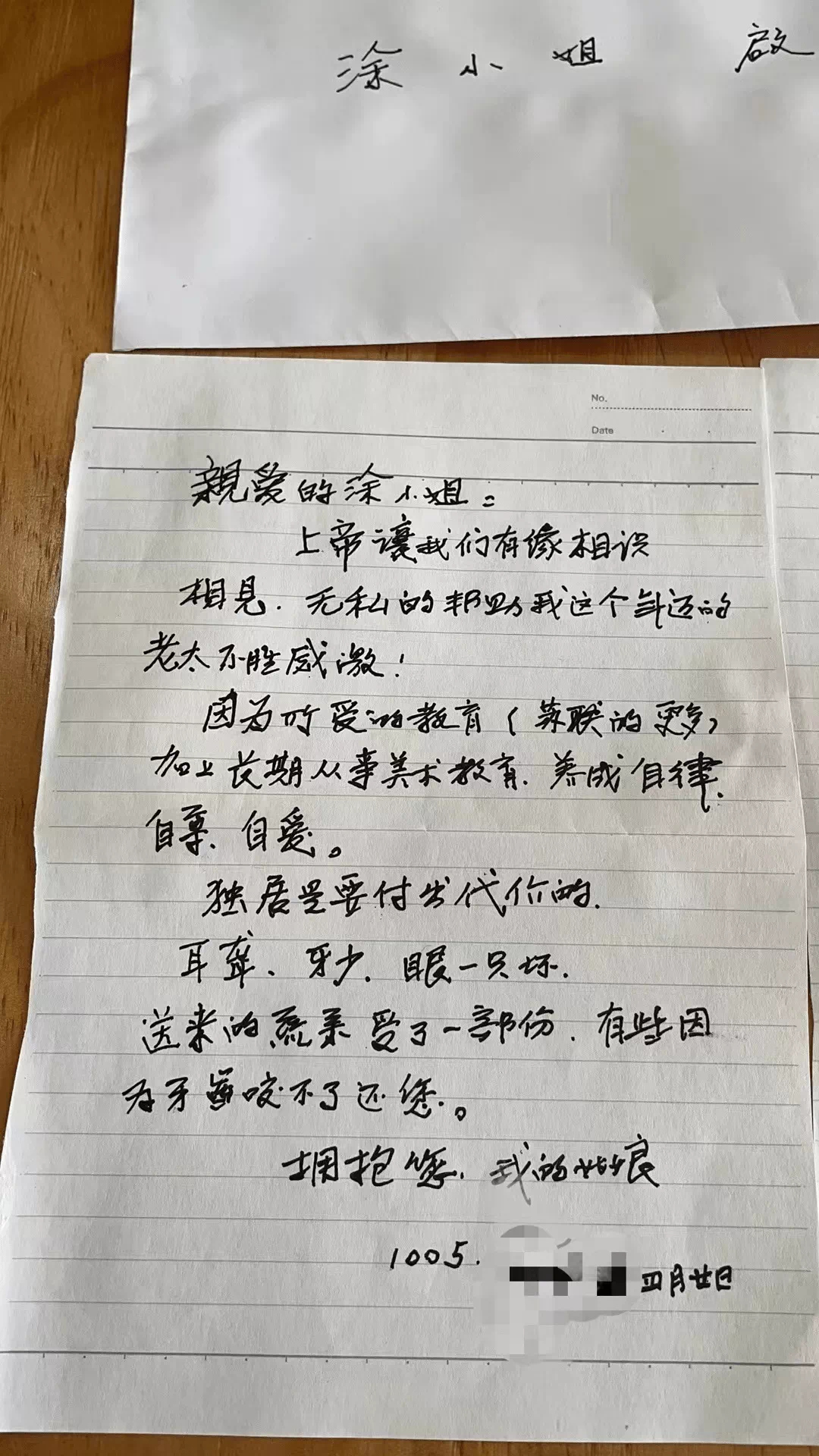

“独居是要付出代价的,

耳聋,牙少,眼一只坏”

涂妍,31岁,窗外不远处是杨浦大桥

我住在上海内环,是个很老的小区,大大小小的楼有50栋,人口密集,光我们楼就大约350人,老人很多。我做了一个月志愿者,印象最深的是10楼的漪安奶奶。她89岁了,个子小小的,一只眼睛不好,戴着助听器,走路慢慢的。

上门做核酸的时候,她显然已经被多次打扰过了,情绪非常激动,甚至推搡大白,让门口的人滚。“我都快90了,不做核酸又怎么样,让我死了算了”,又骂女儿已经两周没来看她了,“养女儿没用”。

我去安抚她,得知奶奶一个人住,家政阿姨被封在外面,她这几天都没什么东西吃,看起来也没向任何人求助过。她给我看了假牙,很多东西吃不了,“就吃了点花生酱”,说着就开始抹眼泪。我打开冰箱,看见吃到一半的花生酱,也开始哭。奶奶说想吃软软的蛋糕,我答应帮她买,买不到的话,就自己烤一个给她。

漪安奶奶情绪慢慢平复下来,她说最近吃不好,痔疮犯了,很怕弄脏裤子和床,难以清洗,所以情绪很崩溃,骂了人。大白给她做核酸时,她又跟人家道歉。

回到家我疯狂刷外卖平台,抢到了蛋糕。第二天给漪安奶奶送去时,她为了准确地介绍自己,在一张纸上写下:中学美术老师,教到68岁。

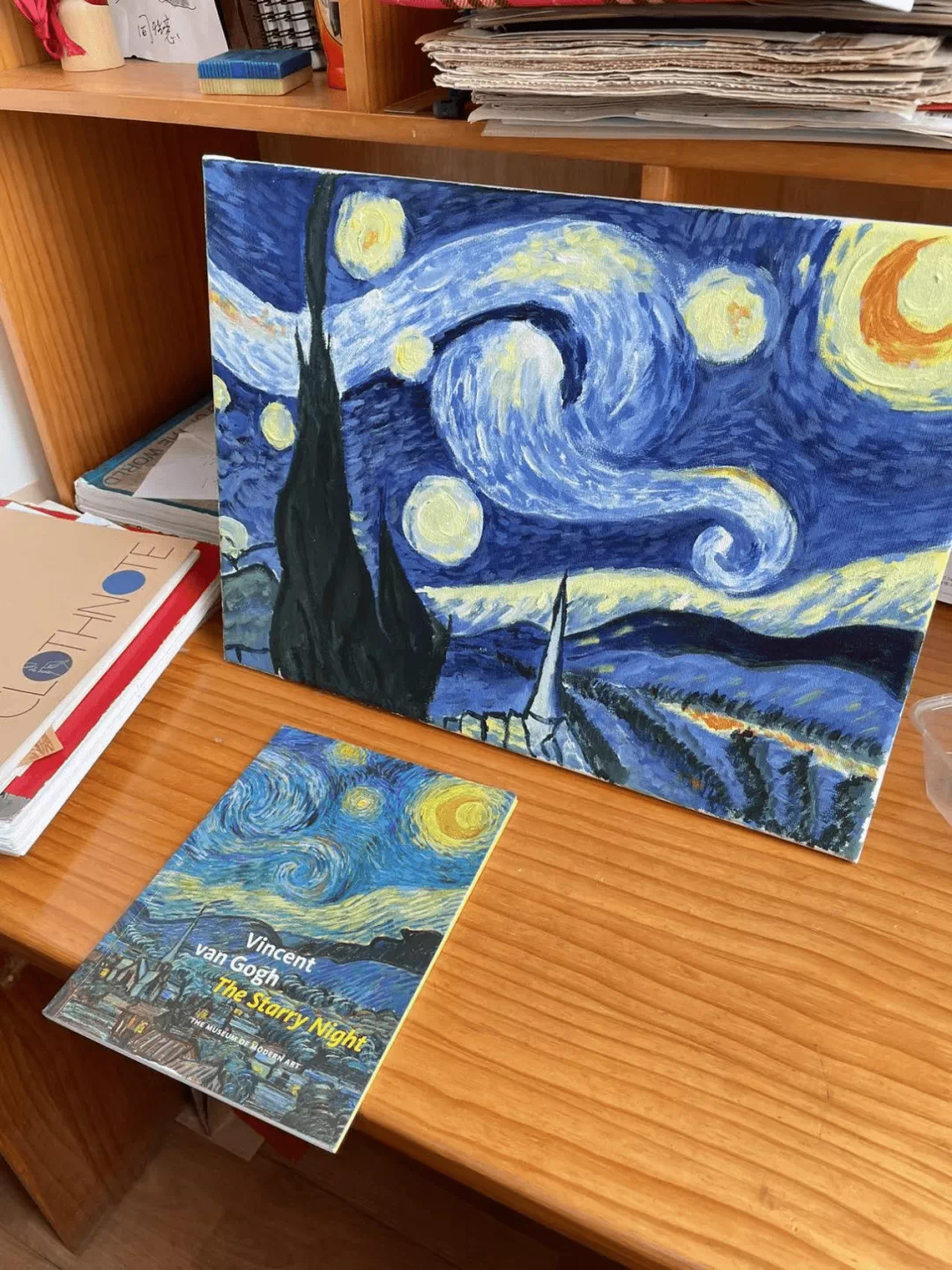

后来走动愈发频繁,看到她家床窄窄的,像个行军床,却有很多橱柜用来存放电影碟片、书籍、画册。她说,“我这个人爱好比较奇怪,还想喝点咖啡,速溶的就可以了。”我就在楼里众筹了一大袋子咖啡,又给奶奶送了痔疮膏和卫生巾。想到奶奶家里有梵高的画,我送给她一幅自己画的《星月夜》,没想到她说“你没学过画画吧”,近景要明确,远景要模糊。

●我的《星月夜》和奶奶回赠的梵高英文画册。讲述者供图

不过她很开心,拉着我从门口昏暗的客厅进到里屋,那是她写字画画的角落。欧洲旅行带回来的威尼斯面具、拖着降落伞的巫婆,在家里挂了十几年,看上去很旧了。

她还打开日记本,有一页纸上画了丁真,她说喜欢线条优美的人体、大卫、裸女这些,很少有人能理解她。

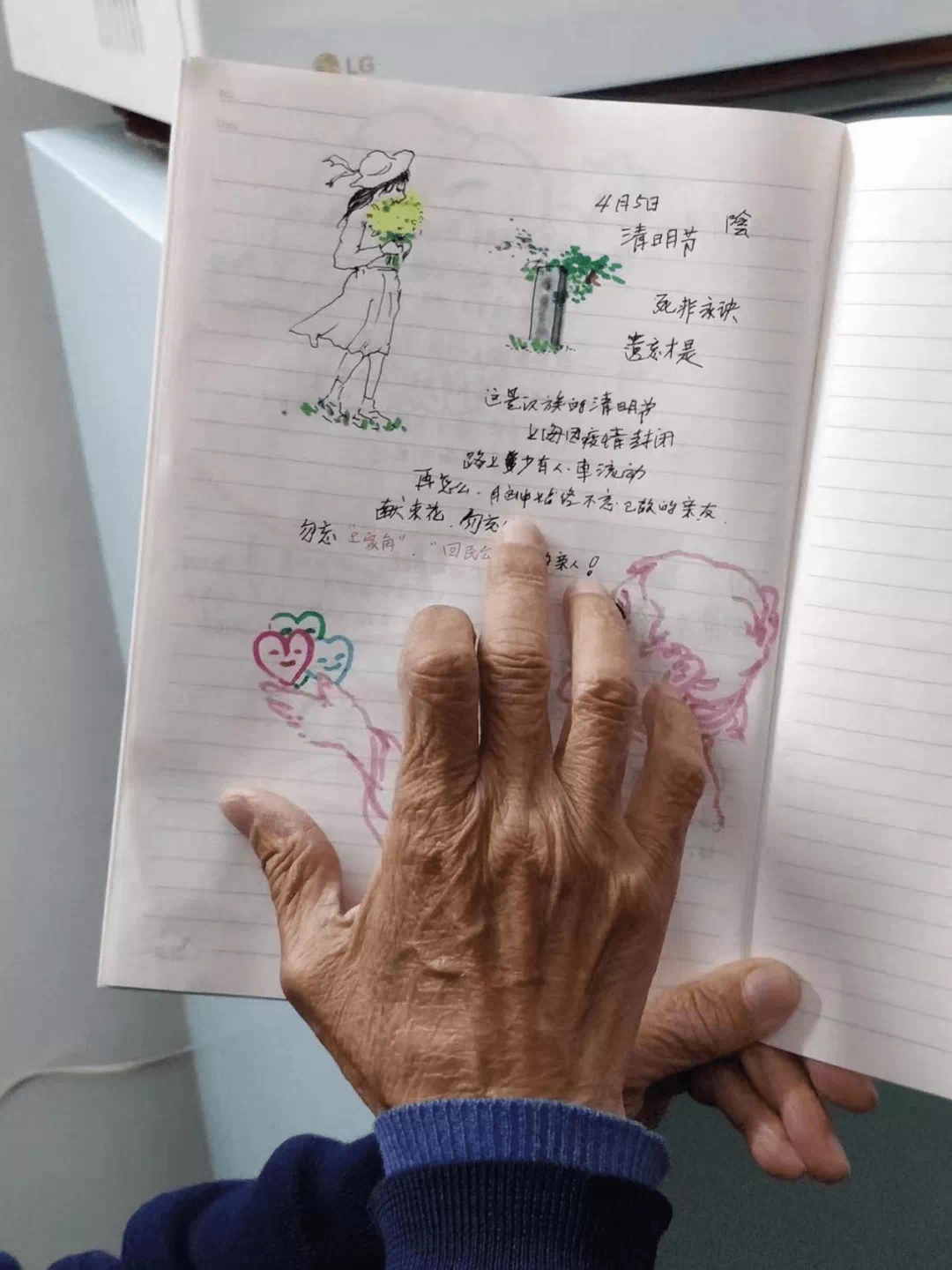

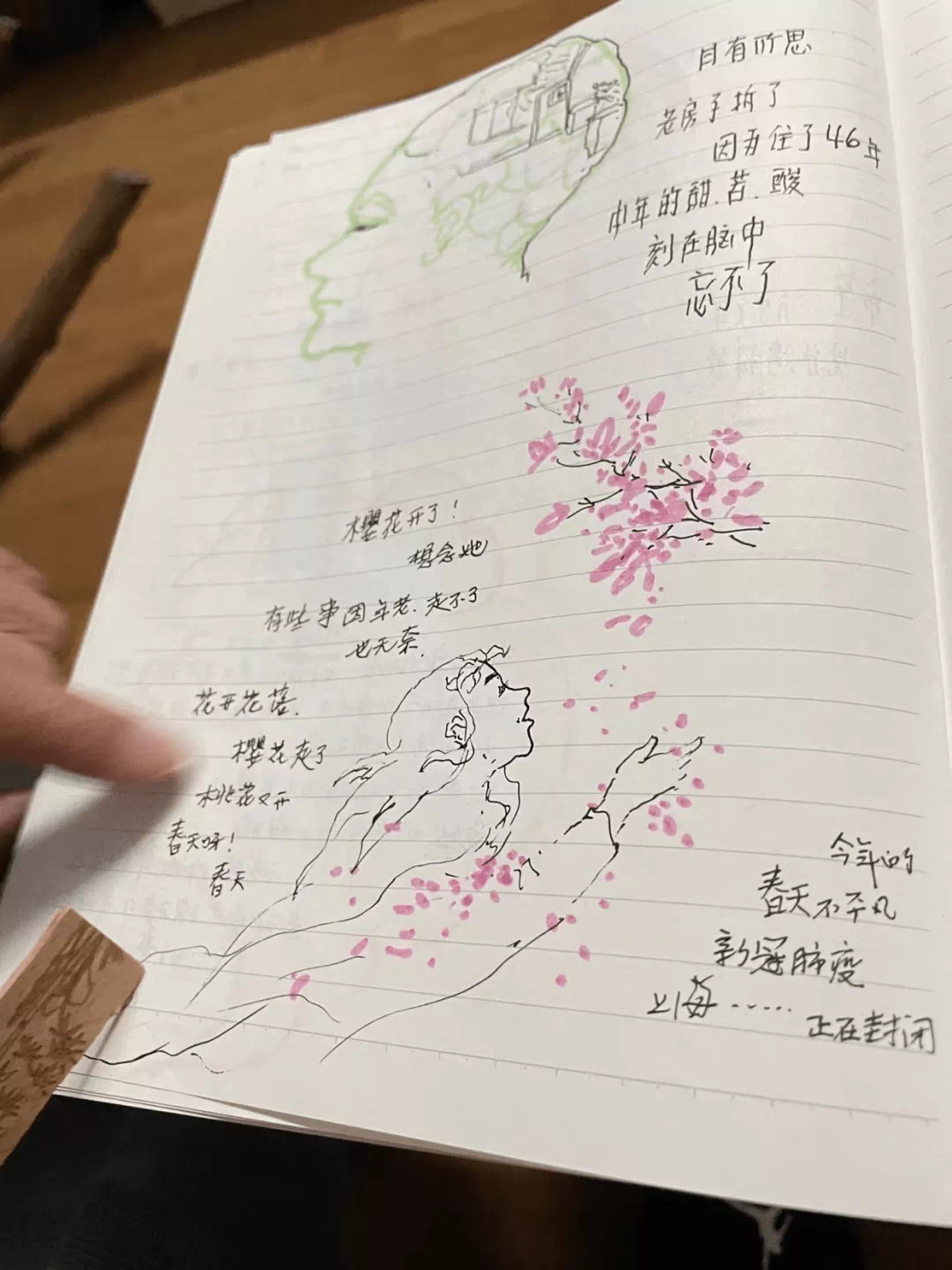

日记本里还有时事新闻,比如最近坠毁的东航客机。清明节封在家里,她画了一个衣袂飘飘的捧花少女,站在青草间的墓前,配文“死非永诀,遗忘才是”,少女是画的她自己。最新的几页写着“新冠肺疫,上海正在封闭”,还有一身落花的女孩向樱花伸出手去——奶奶想看花了,配文“樱花走了,桃花又开,春天呀!春天”。

●奶奶的日记。讲述者供图

最近有天早上,漪安奶奶来敲门,怕打扰我上班,放下一本梵高原版画册就要走。她说看不懂英文,所以把侄女从美国寄来的画册送给我,请我收下不要有负担。我邀请她一起吃早餐,她连连说“不打扰”,放下就走了。

打开画册,里面夹着一封手写信——“独居是要付出代价的,耳聋,牙少,眼一只坏”。我逐字看了好几遍,站在客厅里哭。漪安奶奶在她的精神世界里,一定很孤独吧,拉着我倾诉了许多话。但我自己的事情太多了,很多时候都没能考虑到她,可能也没办法抵达她丰富的内心世界。

●奶奶的手写信。讲述者供图

邻里“被迫”走动了起来

“没事的啦,告诉居委会了,

他们会帮忙解决的”

季瑶,28岁,永康路附近

我之前做代购,待在上海图个交通方便,疫情后基本是待业状态。现在住徐汇“网红街”永康路附近一座“老公房”里,对门住着一对老人。以前只知道,爷爷88岁,奶奶87,还养了一只猫。

偶尔会看见爷爷骑着一辆电动三轮车,后座载着奶奶。他的白色眉毛很长,腿脚不太方便,拄着一根拐杖出门,但都穿得整整齐齐。有次看见他下楼做核酸,穿了白衬衣和西装马甲,戴着一顶黑色贝雷帽,顶上有个“小揪揪”。

虽然觉得爷爷很酷,但我不爱跟邻居多说话、打听别人的事。有时候爷爷买了菜,爬5层楼梯很慢,碰到了我会帮他拎菜上楼,这是我们以前仅有的交集。

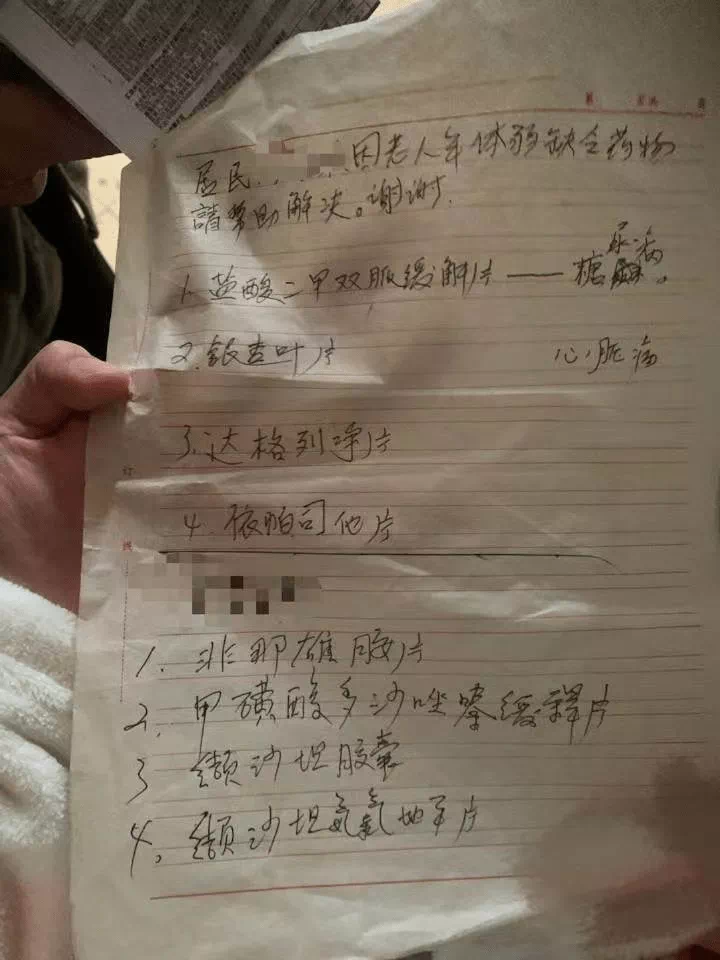

上海封控前,跟我合租的姐姐担心老人买不到东西,送过一些蔬菜,他们回赠了豆腐皮,一泡水就变得很薄、很软。平时做核酸,遇到爷爷我都会问他缺不缺东西,他每次都说东西够的,不用担心。直到听另一个邻居说,两位老人有基础病,药快吃完了。再遇到爷爷时,我问起买药的事,他说没事的啦,告诉居委会了,他们会帮忙解决的。

一个星期后,爷爷来敲我家门,原来居委会没给买到药。他递来一张已经有不少折痕的信纸,上面写着8种药名,用于治疗糖尿病、心脏病、高血压等。爷爷有点不好意思,说要是太麻烦的话,只买前面4种就好,那些是奶奶的药。

●爷爷列着药物清单的信纸。讲述者供图

爷爷有一个文件袋,里面整齐地放着医保卡、病历本、药品的纸盒。我试过掌上药店,里面链接和定位查询功能是坏的,又尝试预约医院挂号,但不知怎么买药。有邻居叫过跑腿小哥,也找药困难。

幸好打听到附近药店老板的微信,帮忙问了下,爷爷的药大部分都有。药店大约离这2公里,我决定趁着做核酸、小区大门打开的那几个小时,偷偷溜出去。万一遭遇盘查,打算扮演出门买药的小区志愿者,怎么反应、什么说辞我都想好了。好像也不算骗人,要是有正常渠道买药,也就不用冒险违反规定了。

我跟爷爷说了计划,他挺激动的,当即决定骑电动三轮带我一起去。好久没出“远门”了,没想到是以这种魔幻的方式。我坐在后座给爷爷导航,他是“老上海”,比我熟悉路,还纠正了我说错的方向。

爷爷骑车比想象中快得多,叫我“不用怕”。一路畅通无阻,街上很空旷,只有零星的几辆车,也没人拦我们。封城的时候,街上的树还光秃秃的,17天之后,树变绿了,花也开了。

到了药店,人不多,爷爷有些耳背,我怕他说不清楚,替他去排队。他坐在三轮车上晒太阳,还跟另一个满头白发的老人聊起了天。爷爷的药很顺利就买到了,只缺两种不太急的,但是后面一个老人就没这么幸运了。

现在每次做核酸,爷爷都会敲门提醒我,领物资时我也帮他们拎上楼,关系比之前亲近了不少。听别的邻居说,爷爷有次逮到他一顿夸我。

不过说心里话,我宁愿大家都是“点头之交”。只有秩序混乱、个体无法靠自己解决问题时,邻里才“被迫”走动了起来,这是一种倒退。我喜欢大城市人与人之间的“距离感”,如果偏爱人情社会的话,我呆在熟悉的小圈子里就好了,何必选择上海呢?

对房东,从投诉到不舍

“我们没有对方微信,直到4月8号”

Emma,30岁,复兴中路街边

我们小区是上海复兴中路街边一组矮房子,最高五层。住的大多是中老年人,不讲究穿着,没事会坐在外面大声聊天。我一般尽量回避他们目光,但他们似乎很喜欢掌握邻居的信息,比如我下楼取快递,就会有人探出头来看,有时候还会问。

房东Lina就是这样,我每次拎箱子经过她门口,总会突然被问要干嘛去。朋友来找我,她也会问,然后热心指一下路。我觉得蛮烦的,关你什么事情。

我是北京人,毕业来上海工作,在这个弄堂住了将近两年。我那栋三层,每层两户,我和另外一对小夫妻租户住在顶层,是改造过的法式屋子。Lina和她爸爸一人一间住在二楼,他们的屋子很暗,没有阳台,挂着老式厚重的刺绣窗帘,木头家具是砖红色。一楼右手边是她厨房,她很会烧菜,香味会顺着楼道飘上来。

●从阳台看见的邻居家一角。讲述者供图

Lina40多岁,是老上海人,黑色齐肩卷发,虽然打扮朴素但收拾得很干净。她基本不关门,平时也不怎么出去,每隔两天和邻居在家打麻将,常到夜里一点,打完之后站在楼道里聊天,声音都能清晰地传到楼上。有次把我吵醒了,我还去跟中介投诉。

我们没有对方微信,直到4月8号中午,她通过中介加了我。那会儿我听到楼外很吵,心想是不是要测核酸还是有物资要发。因为已经过了原定解封日期,居委会还没有发东西过来,所有的网购平台也订不到,早上我是饿醒的。

走到阳台上,我听见楼下传来Lina响亮的声音,周围邻居也都跟她说上海话,我不能完全听懂,大概知道是想把大家拉进物资团购群。我刚进去看只有30多个人,不够团购的数量。我一直觉得我们小区搞不起来团购,因为人少又年龄大,没想到房东这种古朴的沟通方式奏效,几分钟又涌进来十来个人。

几天后Lina突然敲门,给我和对门送来一锅咖喱鸡。她很热情地说,以后要是买来的食材不会烧,可以找她帮忙。咖喱特别好吃,我在微信上感谢了她。下楼丢垃圾碰到她爸爸,又说起这事,他跟我介绍了独特而复杂的工序。

现在那个群里已经有大概150个人了,除了团必需品,还能买到咖啡,甚至肯德基。现在话题多了些家常,我的回复也从“好的”变成“来咯”。后来政府发的大米我直接给楼下送过去了,我不怎么吃米饭。之后他们只要一做饭就会叫我。路过二楼,我会很自然停下来跟他们聊两句。

居委会在楼下发东西,Lina也直接帮我领回来。我爱喝咖啡,她给了我一袋越南产的,告诉我速溶不好,“你管我要就好了,我对咖啡很讲究很挑剔的,我不是一个随便喝咖啡的人”。我们会站在楼道里聊会儿天,我原本打算四月初搬家,没想到被滞留下来,现在反倒舍不得走了。

给医生的孩子做蛋糕

“脸上是护目镜留下的印子,眼圈很红”

尚文姬,90后,闵行新小区

我是黑龙江来的沪漂,传媒行业,住1504,搬来2年多了。这是个十几年的新小区,我租了间十平米的小卧室,除了合租室友,在小区谁都不认识,也没有了解这里的想法。

4月8号,群里有人说想吃好吃的,我发了张之前做的蛋糕照片。901@我,说孩子Molly要在13号过5岁生日,她和爱人都是医生,在抗疫一线,问我能不能帮忙做蛋糕,一直道谢。

我挺有压力的,要送给别人,怕搞砸了不好意思,本来想着谁会做,我辅助就行,但大家都默认是我做了。材料来自十几户人家,很多东西都买不到。整栋楼只有一罐奶油了,就改做慕斯的。但做着吉利丁不够了,又临时向群里求助。没人主动提供水果,后来Molly的家人送来一袋之前囤的芒果。

我很久没吃水果了,之前几乎每天吃,家里只剩最后一个凤梨,我切成小块放着,闻着味儿,实在忍不住了才吃一口。条件太有限了,只做了个6寸的,最后揪了室友的绿植,也不知道是什么植物,挑了最嫩的两片叶子。

13号中午,我就把蛋糕装好盒子,将气球打好气,字母串好,连同邻居送的礼物一起挂到Molly家门口。

●蛋糕成品。讲述者供图

当晚,在邻居的帮助下,女孩的姥爷学会了群直播,我第一次认真看见Molly的样子,有点像贾乃亮的女儿甜馨。她一点也不怯场,嘴唇上沾着蛋糕屑,一边吃一边说谢谢楼里的人。我也挺开心的。

我们楼一共32层,128户,群里200多人,观看的人数最多时过半了。Molly的妈妈在群里说蛋糕太好吃了,还收到好多礼物。姥爷一条一条@送礼物的邻居,说谢谢。

加上Molly妈妈的微信后,她一直很忙,我们只联系过两次,一次是刚加上,另一次是她告诉我送来了芒果,看朋友圈她在一线连轴转。孩子生日那天,她晒了一家人群聊截图。爸爸妈妈脸上都是戴护目镜留下的印子,眼圈很红,尤其是爸爸。她发了很长一段文字,说虽然爸爸妈妈不能陪在小Molly身边,但有这么多邻居,过了一个难忘的生日。我觉得好心酸。

之后小区有次团购水果,可能箱子破了,我们的没有了,有人知道后就送了两个苹果过来,说不能让热心的人吃亏。做蛋糕后,感觉和群里的邻居更熟了,刚发了新菜,都互相问今天谁家要做好吃的,还有人问能不能跟我订蛋糕。以前有人看我的头像是韩剧里的老奶奶,会叫我阿姨,现在知道我很年轻,改叫我“可爱的文姬女士”。

“105”的东北老乡

“每天都很期待嫂子做的饭”

张珍怡,25岁,松江某公寓

原来105号那家住着一对夫妻,跟我一样也是辽宁人。现在,我叫他们“哥哥”、“嫂子”。我们这层楼一共四户,我住在102号,搬来这里三个多月了,对邻居们几乎一无所知。也曾想过是不是要认识一下邻居,又觉得尴尬,很难鼓起勇气。

去年10月毕业后,我就在上海工作,4月开始独自在家隔离,没什么吃的了,只好在群里求助。103的男生买了牛排,给我们这一层的分了下,还拉了一个小群。一开始很陌生,后来一人一句的,105的嫂子知道了我们都不会做饭。当时跟她还不是很熟,只知道是老乡。

结果第二天,她在外面敲门,我打开看到嫂子端着意面、炒饭还有牛奶,让我吃早饭,我特别开心,吃得光光的。嫂子看我愿意接受她的善意,也很开心,说最开始给隔壁的男生送东西,他还老不要。

后来嫂子做好饭,就会在群里叫我们。每天都很期待嫂子做的饭,就像拆盲盒一样——炸丸子、饺子、包子、炸鸡、东北菜,只有想不到,没有嫂子做不出来。我每一顿都盛得特别满,吃完再拍一个光盘发给他们。

哥哥嫂子今年都30多岁,去年从老家到上海来打拼,做房地产销售,恨不得把所有好东西塞给你那种。嫂子做我们好几个人的饭,早上9点就在厨房,一直忙到下午5点。后来团的一些水果蔬菜我们也会送过去,但是他们总不让,跟我们说别花钱。

我们住在一楼,房子会带一个小院子,后来可以在小区内活动了,同层的四家人会在105的小院里一起吃饭。嫂子做了炸鸡、薯条,我们打游戏,漫无目的地聊天,像在自己家里一样。

●嫂子做的炸物。讲述者供图

年轻人单独拉了小群

“我们只是意外进入人情社会的‘游客’”

魏苇,29岁,静安区老弄堂

我住在静安区一个老弄堂里,只有两栋楼,住户大多是上海中老年人。到了4月6日,毫无解封的迹象,有独居老人敲门,说最后一粒米已经吃完,我把半包米倒进了他手里的锅。

要封控那天,我11点去超市,发现货架上就剩一点苹果和菜叶子,街上所有的店突然都在卖菜。我一个人住,怕囤多了食物会坏,也没抢太多。后来我一天只敢吃一顿饭了。

接着,小区拉了一个换物团购群,一共才50个人进群,很多东西要150份起送。楼上的女生小艾加了我好友。她问:你头像是不是《我的天才女友》?我俩就聊了起来,原来她已经没什么东西吃了,想拿咖啡换点食物,看我头像是可能要咖啡的人。第二天我拿鸡蛋换了她的咖啡。

小艾是个很直爽的姑娘,带点东北口音,跟我是老乡,也是做广告的。我们比较聊得来,一起交流缺物资的焦虑,还有小区的“魔幻新闻”。哪儿有黑市、几点手速快能抢到菜,新鲜事全靠“口口相传”。也互相提醒做核酸,万一错过一次,就有可能变成群里挨骂的主角。

我和小艾都不喜欢群里的氛围,比如传闻有阳性的孩子来这个全阴小区投奔爸爸,其实没证实是阳性,隔壁楼的就很紧张,到处举报,要求把孩子转运到方舱。还有人在群里谴责一个“没测核酸的人”,一群人跟着附和,说要把这人揪出来,实行“经济制裁”,不带他团购了。虽然最后也不知道存不存在这样一个人,这个氛围让我很害怕,好像为了预防自己的生活变困难,不惜先把别人的生活变得特别困难。

我们大约跟15个年轻人拉了小群,团了一些饺子、方便面、水果、甜食等等。有个男生送了我一点电子烟,放到信箱上面让我自取。还有个女生家囤了很多零食,我透过她家小橱窗的栅栏,买到了一些话梅、面包,混成“黑市VIP”,她送了我一包特别稀缺的垃圾袋。之前钱能买到大部分服务,每个人都相对独立,现在这种环境下,感觉必须要有“同盟”。

小艾和她室友在我家搭伙做饭,谁先工作完就谁先做,每人做一点非常节省时间,还能吃到4个菜,虽然都是素的,吃完饭一起看电影、聊天。因为是全阴小区,饭后还能一起去院子里遛弯,看看天气怎么样,梨花开了没。我们只有一根跳绳,就轮换着跳。

我们都是年近30的独居女性,“被疫情偷走了三个春天”,身在上海疫情中,有太多需要排解,愈加依赖邻居提供的“情绪价值”。

一次,小艾在群里声讨群管理员“搞特权”,贿赂保安溜出小区。之后,支持她的年轻人全部被移出群聊。小艾说,“要正式考虑搬家了,我就是要一个平等”,还很生气我和她室友不去帮架。我觉得没有必要正面冲突,我们只是意外进入人情社会的“游客”。邻里关系和上海一样,应该都会回归原来的样子吧。

前两天小艾跟我借了3个鸡蛋、跟室友借了2瓶牛奶,加上早早团到的面粉,给自己做了一个生日蛋糕。她一直着急想团个蜡烛,但我们都没找到办法。在原本的计划中,她打算去个有海的地方,约一群朋友开个大party。但是那天小艾还加了班,然后我们3个“饭搭子”邻居一起,庆祝了她“没吃没喝没朋友”的30岁生日。

(文中人物均为化名)