我想回到疫情之前的平凡日子

疫情反反复复,不断锉磨人们对生活的美好想象,但无论什么,都抵挡不了大家对自由和远方的向往。疫情终将会过去,我们终将拥有生活,在生活里继续创造、热爱和思考,即便跌跌撞撞,但仍怀抱希望。

文 | 肖文 唐风

编辑 | 周维

运营 | 月弥

两年前,制片人米米面临大学毕业。因为疫情,她不能回学校,所以一切都是线上进行的。线上答辩、线上毕业,毕业证书是被快递寄过来的。没有在大礼堂里举办毕业仪式,没有和同学们一起喝酒叙旧,也没有在教学主楼前的大合影。

后来回学校收拾东西时,她们宿舍的几个女孩,偷偷地在主楼前、操场上、体育场、学校门口“流窜”拍照,匆匆拍完,大家随即从学校离开了。她形容,“莫名其妙就毕业了”。

那时,和很多人一样,她以为一切只是暂时的。但没想到,疫情持续的时间,变成了两年,甚至可能更长。许多人的生活和规划,都被打乱了。过去看似平凡的日子,如今再回望,已变得格外珍贵。

吴辉被一纸封条封在四平米的空间里,两天两夜不能下车。车上,只有几包干脆面和一瓶矿泉水。贴封条的那天,他把车窗留出了一个小小的缝隙,让一些风和新鲜的空气进来。

跑车,一直都不是一件容易的事情。吴辉入行并不算早,2018年开始跑车,第一次跑长途就遭了贼。他把车停在路边,找了家餐厅吃饭。他还记得自己点的是14块钱的宫保鸡丁盖浇饭,座位离车十来米。十分钟的功夫,一不留神,油就被抽光了,油箱被扔在地上,损失一千多元。现在,吴辉停车都会找棵树,把车底门打开,门挡住油箱。他在驾驶室睡觉时,一刮风,车猛然一晃,他就会惊醒,立马坐起身,发车,看油表还有多少。在路上的时候,他很少有一个好觉。

遇到着急的单子,比如运瓜果蔬菜时,基本上没有休息的时候。从广东湛江到湖南长沙,1100公里路,时间14个小时,时速90公里,一直跑,没法停,甚至路上堵车,就可能迟到。

本来就并不轻松的工作,疫情的到来,给他增加了更多的不确定性。第一次遭遇疫情时,吴辉在往湖北孝感拉苹果。服务区一辆车都没有,“相当怕人”,他的车上被贴上了封条。卸完货后,他被要求直接原路返回,拉着空车回到了陕西。来回3000公里,落在手里不过几百块钱。一回到陕西,就被隔离了14天。

解除隔离后,他来到北京的新发地,进来就做核酸,做完核酸哪里也去不了,只能待在市场里。他在里面得自己带锅,还有四五箱方便面、两大桶纯净水。

最开始,疫情是一件暂时要克服的问题,但现在,疫情变成一个要长期与之纠缠的麻烦,旧的问题还没解决,新的问题就出现了。

现在,他已经两个多月没有回过家,因为一回家就面临着14天的隔离。

在2020年之前,不管跑哪里、跑多远,吴辉心里都很自在。他坐在4平方米的驾驶室,开着大卡车满中国转悠,觉得自己能掌控自己的生活。

以前,在卡车司机群里,大家天南地北什么都侃。现在,都在讨论疫情,都在问路,这里你去过没,能不能走?高速能下去吗?每一天,都要先看实时疫情,看哪里有新增病例。

无论到哪里,他下车后的第一件事就是做核酸,两天最多做四次,两个月做了三十多次。

如今,花在路上的时间也更多了。吴辉原来跑完一单需要两三天,但现在要报备审批、等核酸结果,时间被硬生生拉长一倍,一周才能跑完一单,拉单的数量锐减。为了生计,车还得继续跑。

3月9日,当威海市开启封闭式管理时,很多货车司机也碰到了和吴辉一样的问题,他们都被堵在了高速关卡上,进不去市区,没办法卸货,只能在驾驶室里耗着。

为了解决这一问题,威海市公安局交警支队电子通行证项目组成员薄其勇在家里打包了行李,就来到了交警支队大楼。在这吃,在这睡,每天熬夜到凌晨。他和团队,开发出了“重点物资运输车辆电子通行证”,将人工查验卡车的环节,变成线上就可以进行的事情。司机可以很快就完成申请、审核、发证,进入市区。

因为很好解决了封闭式管理面临的货运问题,这个系统很快被推广到了山东省其他城市。有一天,薄其勇发现自己的电话突然变成了热线电话。省交通厅把他的手机号写在了他们的热线页面上,一个接一个的电话打了进来。

现在薄其勇一天要接一百多个电话,电话那端是山东不同地方的交通部门,以及各个不同路线的货车司机。尽管按照程序司机们要联系交通局做备案,但是当他面对一个个具体的人的时候,他还是一次次选择体谅对方的难处,直接帮对方解决他们的困难。

电话那端的司机,总是着急,为难,又无助,有的打通电话后先是一顿哭诉。薄其勇理解他们,没有任何怨气。那段时间,四五点钟睡,早上七点也能醒来,每天都是电话把他叫醒,一醒来就要处理各种各样的问题。他没空去想疫情什么时候能结束,没时间回家,只是中间跟领导请了一次假回去拿被褥和衣服。每天唯一放风的时间,只有做核酸的时候。第一次做核酸是凌晨两点半,医护人员给市民做完后,才抽空给他们做。只有在这十几分钟的时间,他才能走出办公室,才能得到一些休息,不然他总是想,自己会耽误别的部门工作,耽误那么多司机。

在上海最初通知封闭四天时,米米只准备了四天吃的。但四天很快就变成半个多月,她和80多岁的房东徐阿姨,一起隔离在家,团购和做核酸成了最日常的事情。

隔离限制了很多生活的可能性,但也促使她建立起另一种生活。房东徐阿姨是一个热心的人,对人有种朴素诚挚的关心。她把米米当外孙女看,经常跟她说,爸爸妈妈不在身边,你要照顾好自己。有一次米米出差久了,她接到徐阿姨的电话,说想她了,让她不要太累。徐阿姨还帮忙她在社区医院预约新冠疫苗。

米米没有锤子、钉子的时候,就问徐阿姨要,徐阿姨什么都有。她在淘宝买了个鞋柜,徐阿姨看用着挺好,也让她帮忙给自己买了一个。徐阿姨还在理财,但不会弄手机,米米就给她下载手机银行。

有一次凌晨五点多,阿姨推醒了米米,说她眩晕,房子什么都在转,血压量不出来,她就陪着阿姨去医院带她挂号、做检查。医生问她们什么关系,米米说房东和房客。医生调侃她:你这是见义勇为吗?

隔离生活,让米米和徐阿姨的关系变得更加亲近。在这之前,她常常凌晨才回家,只有早上去上班,才能和徐阿姨碰到面。现在,两个人每天都要为吃进行必要的交流。每天米米看到群里的团购消息,都会敲开徐阿姨的房门:“米要不要?面呢?水果呢?”徐阿姨也每天问她吃什么,有没有吃的:“我有小馄饨和水饺,侬要伐?”

家里人担心米米一个人在上海,天天给她打电话,她会跟家里人讲起房东阿姨对她特别好,家里人才放心不少,觉得她在上海有个人照应,家人也嘱咐她多关心老人家。

在陌生的城市里,米米也慢慢建立起了邻里关系。在群里发布团购时,如果她没参与,就会有人问她,缺不缺吃用。邻居会给米米打电话,让她帮忙照顾房东阿姨。“你们家徐阿姨,耳朵也不好,我有时候说话说不明白,就跟你说,特殊时间你多照顾她一下。发的药要看看,阿姨肾不太好,看她有没有不能吃的。”

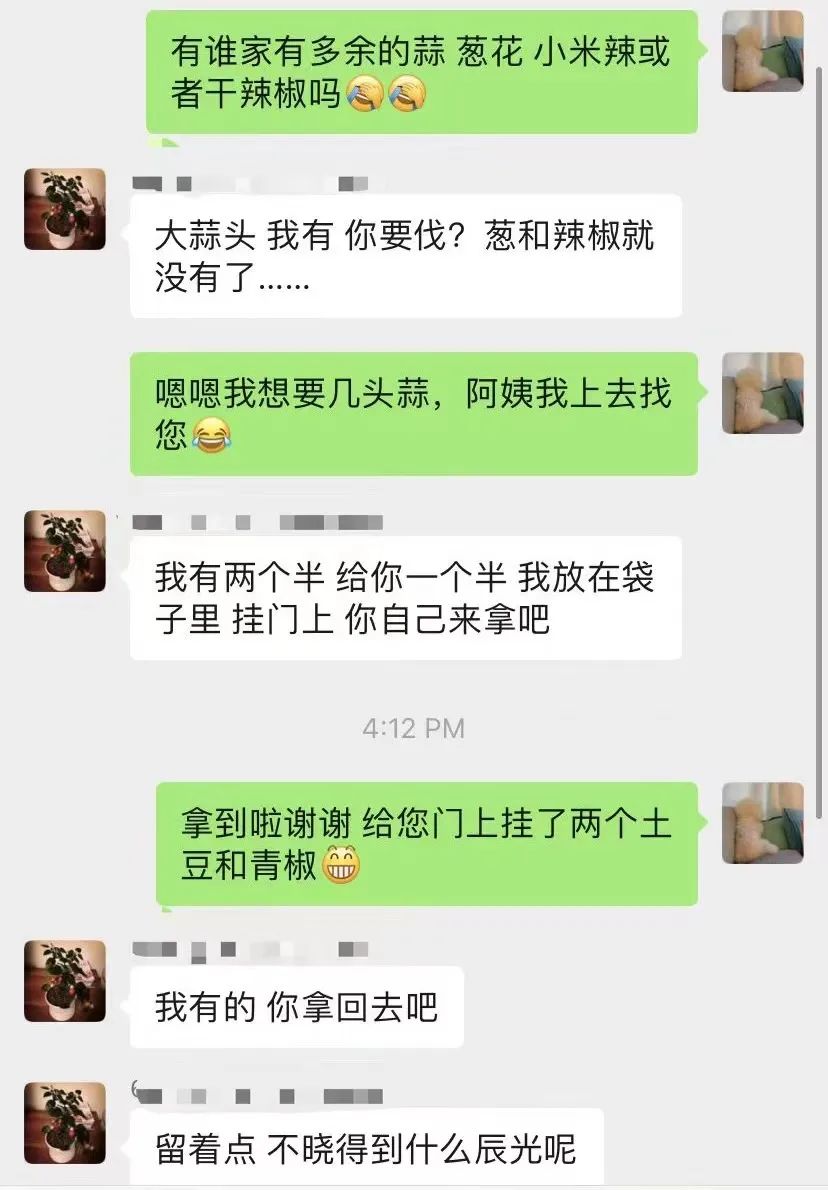

在这之前,米米从不做菜,厨具也没有,现在她不得不自己做饭。当然,厨具也都是借的,徐阿姨将自己的锅、炒勺、调料都借给她用。食材也是借的,在一个20多人的居民群里,她问大家有没有多余的蒜、葱花和辣椒。“大蒜头我有,你要伐?”楼上的阿姨热心回应她,“我有两个半,给你一个半,我放在袋子里,挂门上,你自己来拿吧。”米米在阿姨门上挂了两个土豆和青椒,对方让她拿回去:“留着点,不晓得到什么辰光呢。”

疫情反反复复,不断锉磨人们对生活的美好想象,但无论什么,都抵挡不了大家对自由和远方的向往。疫情终将过去,我们终将拥有生活,在生活里继续创造、热爱和思考,即便跌跌撞撞,但仍怀抱希望。

吴辉是陕北人,往年5月份,他都在和蜂农打交道。蜂农们聚在陕北,追枣花的花期。花谢了,他们就去新疆、张掖一带,那里油菜花开得好。他便拉着蜂农去新疆,那时吐鲁番的西瓜也成熟了,回来时他带着一车的西瓜到陕北老家。等到9月底,陕西有荞麦花,之后有人去东北,有人去湖南,有人也一直待在陕西。

吴辉开着大货车跑遍了中国,他喜欢七八九月份时的内蒙,草绿,天蓝,云白,牧民赶着牛群,马群在吃草,野旷天低。内蒙的路好开,平坦、笔直,没多少车,不刮风都是好天气。他喜欢在闲的时候停下,拍个视频,也喜欢站在自己的车头上看风景,感觉天地广阔且自由。他会在视频里给自己鼓气,在内蒙古拍摄的一个视频中,他写道:“加油!明天会更好!”

跑车再辛苦,吴辉觉得至少生活一直在往前走,一直都向好。在这之前,他进过工厂,干过快递,赔了,欠了不少钱,他就开始跑车。如今,已经还完了车贷,快还完了快递的欠债,到今年年底,房贷也能基本还完了。

乔伊斯甚至已经习惯了这种疫情时代的旅行生活。他是一名导游,才做了四年,其中一半的时间都伴随着疫情,即使今年疫情形势格外严峻,他还在继续见缝插针做着旅游领队的工作,只是对于地点,他得再三审慎地挑选。他已经休息了一个冬天,那本来是去大兴安岭和东北的最佳旅行季节,因为疫情,不能带队,他憋在家里写文章,运营自己的公众号。直到开春,他来到云南,一批批游客报名,又不断有人取消,召集八人团,最后总是只有三四个人。一向宽松的云南,也一再升级防疫尺度——行程卡带星的旅客要隔离7天。

48小时的核酸,只够玩两天,一挪地方就得重新做。乔伊斯带的队伍,从大理去丽江要做核酸,从丽江到香格里拉要做核酸,从丽江回大理要再做一次核酸。他形容核酸已经变成了一种日常生活,他和队伍里的游客,聚在一起吃完饭,就一起溜达着去医院,做一下核酸,又溜达回宾馆。

乔伊斯经过丽江束河古城时,一个游客也没有,整条酒吧街,就只有他一个游客走在路上,冷清到让他格外怀念那个人挤人的时候。

现在,乔伊斯在观望西北的风声,他本来年前计划五一带队走青甘环线,但到底能不能去,不到最后一天,谁都说不准。如果不能去,他就准备继续待在云南,开辟一个新的路线。

去不了远方的米米,怀念每一个能出门的平常日子。她想走在上海的街道上,在武康路上踱步,无所事事,虚度一天。那里的梧桐树,已经郁郁葱葱,现在本应该是上海最舒服的日子。下班和同事们一起烧烤,喝酒,玩游戏,划拳、转酒瓶子、逛三园、三字接龙,想到什么玩什么。

一些日常生活的片段,都被她从记忆中拾掇起来。还没隔离之前,3月的一天,她为拍摄勘景。一扫过去半个月的阴霾,那天天气晴好,她和同事从早上9点开始找景,从新虹桥公园逛到了前滩公园,公园里的人悠闲地晒太阳,草坪刚刚出绿,江边有小孩在玩耍,安静,但满是生机。那天,她在忙碌的工作间隙看到了落日。

还有另一个跟落日有关系的故事。有一天周末,米米特别想看落日,就和朋友约着去外滩观看落日的餐厅,一路互相催促,但最终没赶上日落。不过,那个晚上她们去看了沉浸式话剧《不眠之夜》。那是米米第一次去看沉浸式话剧,演员就在旁边演,演员往上跑,大家也呼地往上跑。主演从人群里抓住她,在她耳边说了一句话,她没听清那句话,但一切都很奇妙。

米米已经很久没有跟着同事们出去拍摄了。她还记得去青海拍摄时,因为突然出现的疫情,定好的场地进不去,当地演员出不来,一切都要从头来。他们开车绕着青海湖找到了下午四点多,马上太阳就要落山,他们临时跟牧民借了衣服,航拍师做演员,去赶羊,羊不听话,摄影师就拿着航拍的飞机追在羊群后面,一边赶,一边拿着摄像机拍,摄影师忙不过来,米米就帮他举着摄像机。

整个过程都充满了困难。但后来不知怎么,米米很怀念那个时候,演员坐在小山坡上,前面是羊群,远处是一户人家,烟囱里冒着烟,雪覆盖着远山,阳光从厚厚的云层里洒出来。那一刻,她所见的、当下的、平凡的生活深深触动了她。

威海的薄其勇说,等忙碌完这一阵子,想去海边待一待。从家里走去海边,只需要十五分钟,但他很久没去过了。他以前最享受的时间,就是六七点下班后,走到海边,一直看着天色变晚。天色早时,还能看到深蓝色的海水下的鱼和虾。在海边可以什么都不用想,放空自己,看海,看潜海的人,在沙滩上散步的人,看树上变色的灯,一瞅能瞅半小时。

“多希望能让平凡的一天能多一天。”薄其勇说。

============================================================

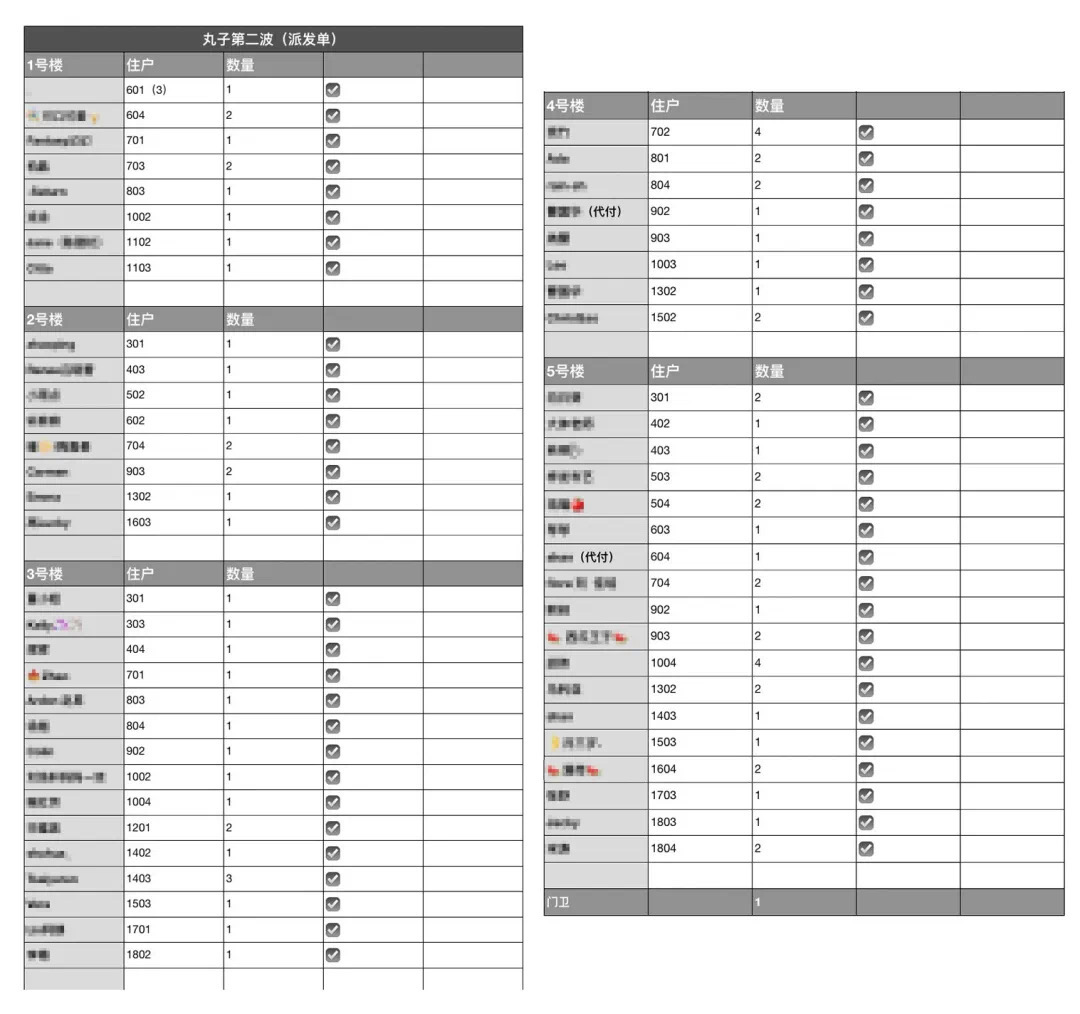

一场2500万人的抱团自救:走出至暗时刻

一条坐标上海,

近来,我们的编辑一边写稿,键盘打得飞起,

也一边在工作间隙做抗原和团菜。

作为报道者,由于亲身在场,我们发现

当下的上海,比此前任何一个时刻,

都更渴望建立人与人之间的链接——

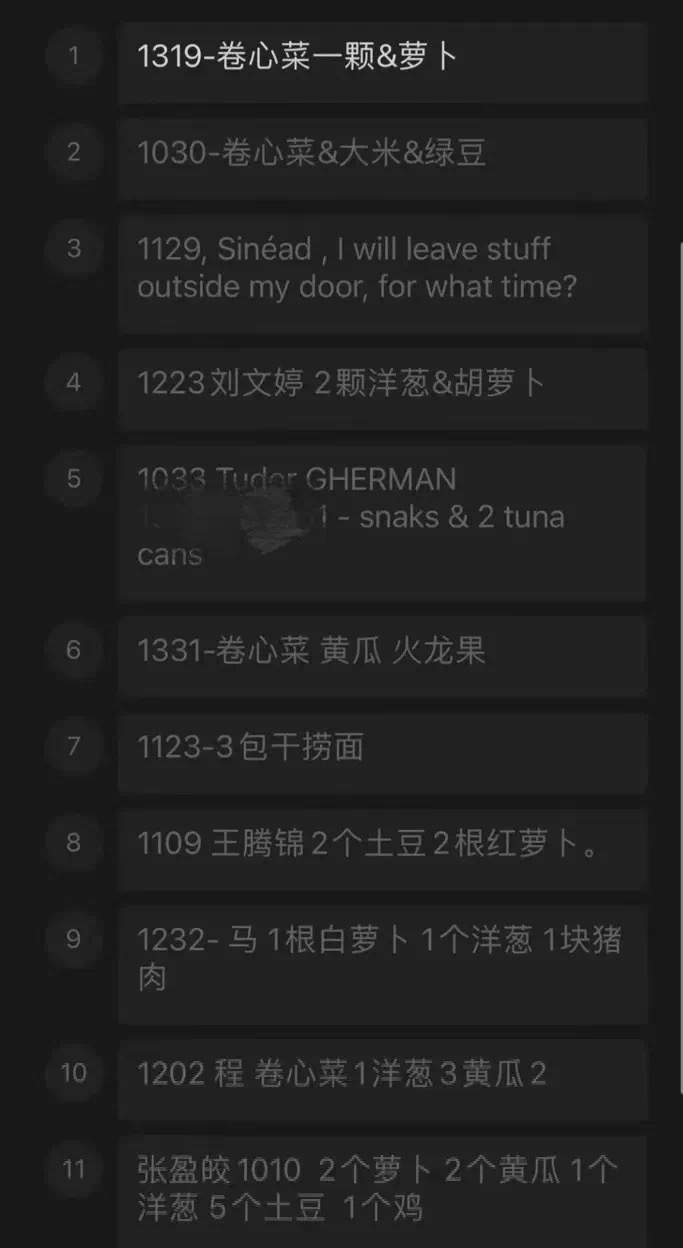

封控下,一场广泛的“社区互助”

在上海的每一个角落里发生。

有人说,“城市邻里之间的隔阂都打开了,

换菜的、借锅的、借卫生纸的,

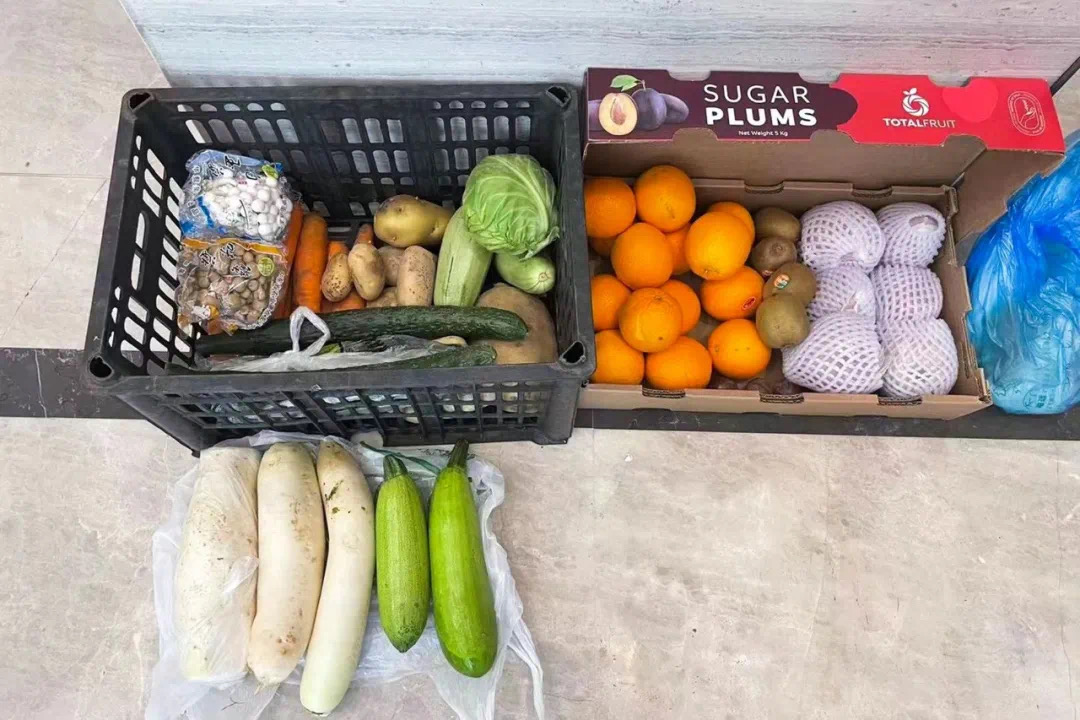

上海大宁街道一个小区的资源共享区

这些是真实发生在上海社区的故事:

医科大学毕业的青年,

用专业知识来做基层志愿服务;

20户年轻人一对一“认领”独居老人,

带去安抚与帮助;

法律工作者替9个盲人寻找生活物资;

有超强人脉的戏剧制作人,

利用职业技能反哺“团长”生涯;

在一个小区的无人公益柜里,

有人用一瓶洗洁精,换到了急需的卫生巾,

同时,我们还见证了一场线上社区的驰援:

大厂码农召集伙伴们连夜开发互助网站;

一个温州人与线上1361位志愿者们共同努力,

汇编了“魔都防疫指南”;

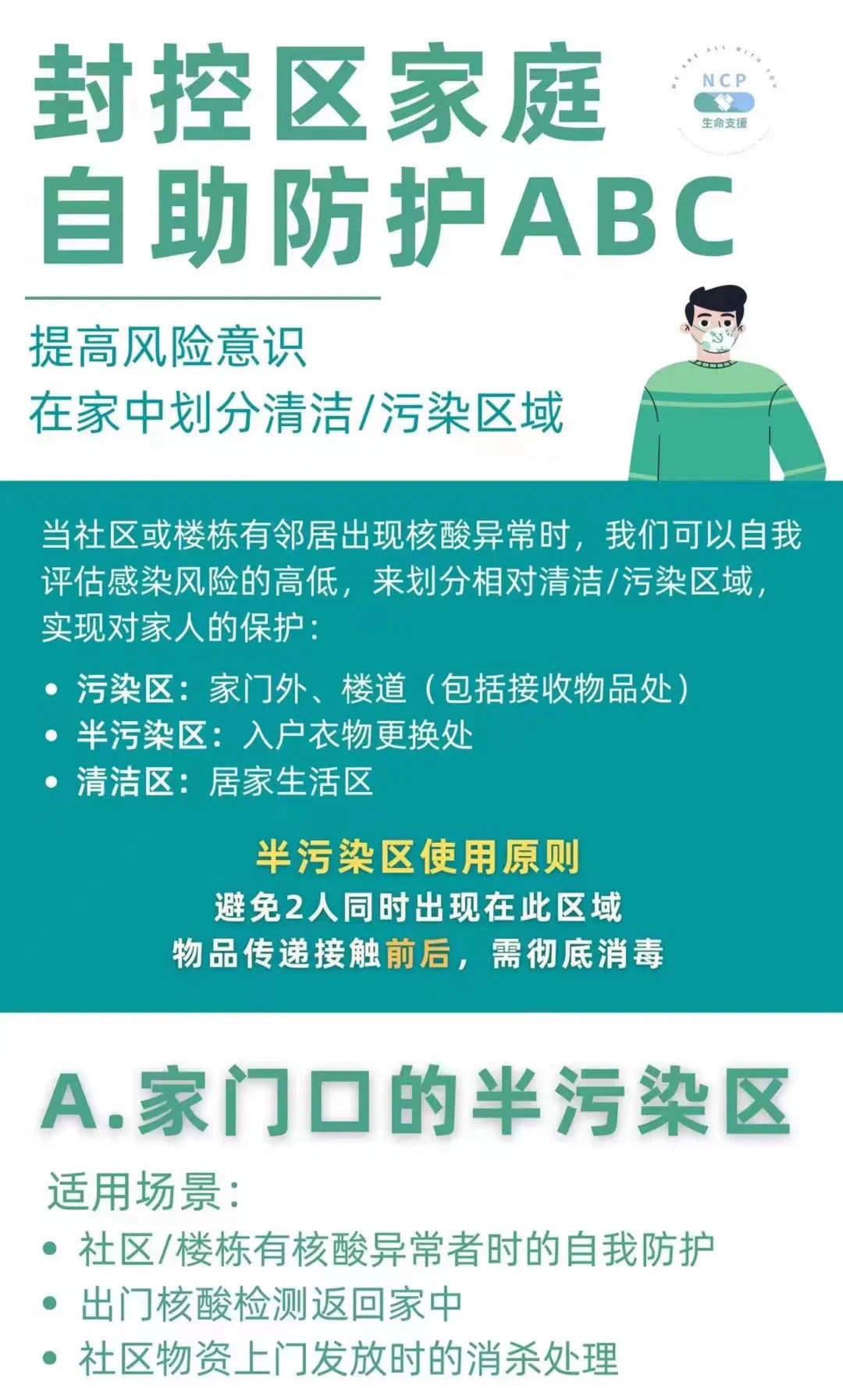

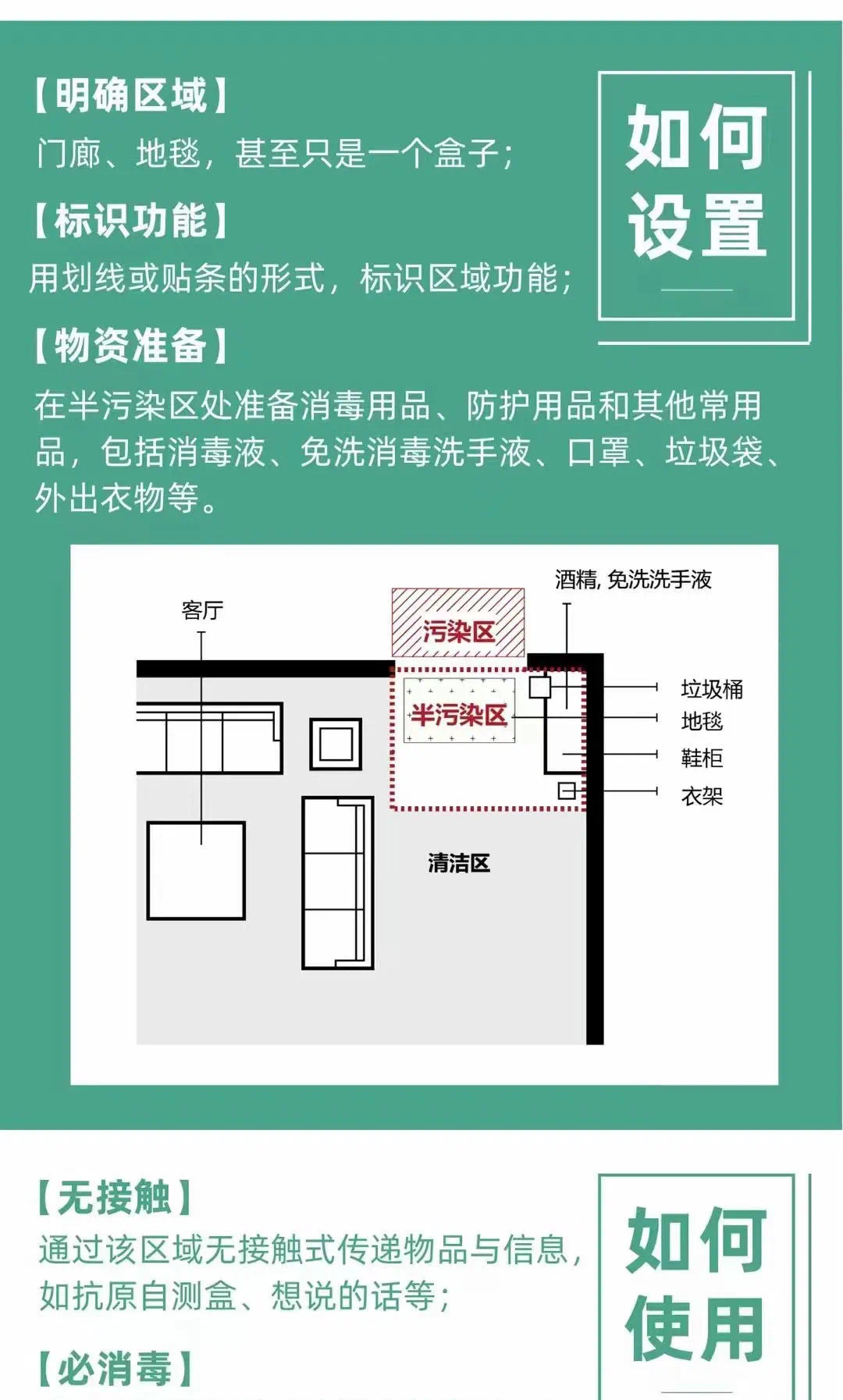

“NCP生命支援”的发起人告诉我们,

这一次参与线上互助的许多志愿者身上,

此时此刻,问题还在不断出现,

我们想记录这场疫情中人与人的互助:

它是在地的,发生在一墙之隔的邻里之间;

也是超空间的,无论距离多远,仍像在跟前。

对别人、也是对自己最有效的帮助。

-

来自“医护小区”的防疫互助经验

中山苑的居民在核酸检测

-

团购欺诈频出,来自“资深团长”的背调经验

卡尔文在“光合作用”的猫

-

来自95后团长的经验:如何打磨流畅的SOP

蔡蔡团长去接货

巨鹿路上,一个阿姨在自家楼顶看风景

曲波的工作原则是:

1、老人不会团购,年轻人在团购的时候,直接多选一份,到时候志愿者帮老人送去;

2、为了老人的安全,优先通过楼内以物换物,帮老人解决紧急需求的。常常是有人在楼栋的大群里喊一声,我对接的某某号的老人家里缺了什么,大家一起来帮帮。各家各户便先从家里找出一点物资来,放到老人门口,跟门内的老人说,等他们离开,再出来取。

微信群里的捐赠接龙

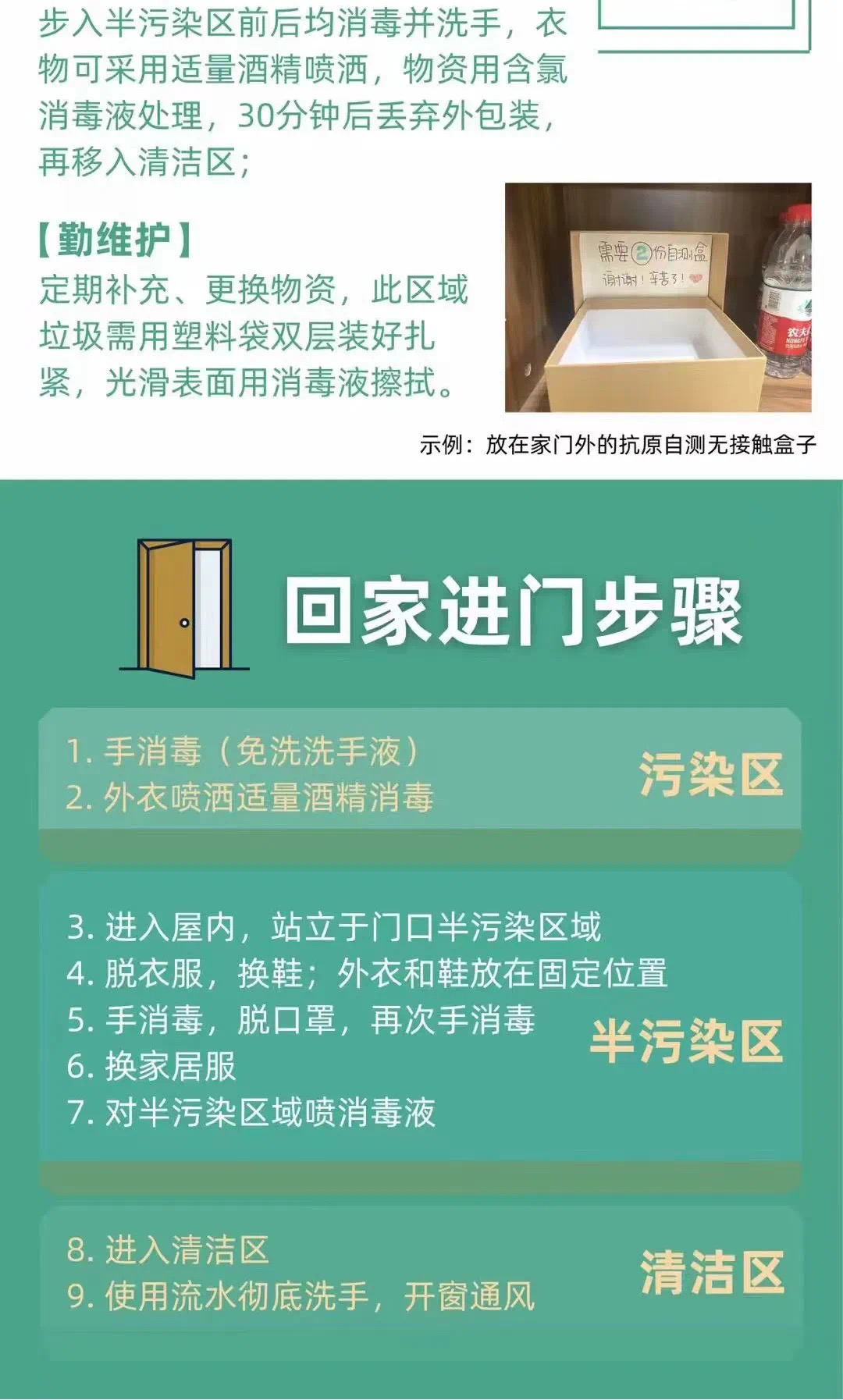

物资凑到后,孙旭东十分欣喜,想立马冲出门去取物资。夫人拦下了他,两人甚至“吵了一架”,魏心舒担心,物资层层传递,也有可能让盲人朋友陷入风险,为保证程序合规,她专门写了一份物资消毒的“紧急预案”:

4、返家后,需要第一时间全身消毒,尤其是鞋底。

深夜,老王敲代码的桌面

当这些线上、线下的互助发生时,我们意识到,在特殊时期,生存,就是一个共同体。在任何一个危机面前,我们鼓起勇气,求助周边,也尝试相信,来自互联网社区上的援手。

在当下的上海,我们从未如此渴望建立人与人之间的链接。这让我们获得更多的力量,感到更少的恐惧。