1

2021年8月之前,我一直“隐居”在老家,那是一所废弃高中的家属楼。后来有人在此开办私立高中,我不得不搬家,找了几处房子都不满意,索性来到上海打工。

我先在一家工厂里做小时工,一个小时21块,干了6天觉得工资太低就辞了职。后经朋友介绍,我骑着新买的电动车跑了二百多里,去了浙江的一家服装厂。

厂里生意不好,12月初就放假了。天一冷,电动车的续航里程大大降低,我无法骑车回上海,便又买了一块锂电池,打算等春暖花开时直接骑电动车回老家。但总闲着也不是事儿,逛了十来天,我又骑着电动车回到了上海。

我在嘉定区外冈镇葛隆村租了一间小房子,350元一个月,外面还有一小间用石棉瓦搭的小厨房。我打算安定下来,再继续找工作。

我租的小房子刚搬进来时的样子(作者供图)

我租的小房子刚搬进来时的样子(作者供图)

村里的房子低矮破旧,每当看到这些老房子,我总想起郁达夫的小说《春风沉醉的晚上》中所描写的100年前的老上海。

小说中的“我”和陈二妹租住的小房子,和我们这些打工者租住的房子似乎没什么两样,而陈二妹打工的卷烟厂和我很快就找到的工厂,应该也没有太大的区别。

后来,我应聘到一家汽车天窗厂,也是做小时工。厂子占地几十亩,前面是3层楼,楼前有草坪和停车场,楼后是巨大的车间。工厂有8条生产线,各类工人加起来约摸上千。工资还可以,白班每小时25元,夜班每小时26元。如果过年不回家,还有1000元奖励。

1月28日,该回家过年的工人都走了。工厂每月5日发上个月的工资,这意味着如果想拿到春节加班奖励,必须要做到3月5日。

厂里把剩下的人集中到餐厅,先表演节目,后又组织了些游戏,提前庆祝新年。

到了3月初,我跟曹线长说自己做到周末就辞职。他挽留了几句,我执意要走,他也就同意了。

当时我如释重负,想着终于要结束这牢笼似的生活,重获自由了。结果还没到周末,上海的疫情就严重了起来,曹线长再次劝我:“你现在回老家要被隔离的,你真的决定现在回家吗?”

我考虑了一下,决定留下来再干几天,看看情况会怎么发展。

2

年前,工厂的生意非常好,每天都要加班,周末也不休息,年后忽然就闲了下来。

3月前两周,我还一直在上夜班,12日一早,曹线长忽然在工作群中通知:“双休两天,周一统一上白班,如有变化我会及时通知大家,请保持电话通畅。”之后,我们就每天只上8小时班了。

第二天一早,曹线长又在工作群里发问,让大家都去确认一下所在村或小区的封闭情况,如果有不能正常出行的,在群里反馈。工友们所在的村不一样,有的封2天,有的封7天,还有封半个月的。

他们大多数住在临镇,那里已经有确诊病例了。于是全线25人,只有我和老吴还能出去。中午,我去村中的小理发店理发,回到小屋刚躺下,曹线长的电话就打了过来,让我立刻去上班。

我骑着电动车从小路走,刚出村口,就发现小路的限高栏下停了一辆卡车,路边还摆着两把椅子。有个老头坐在椅子上,说我现在可以出去,但晚上12点之前必须回来,因为12点之后就不允许进出了。

我拍下拦路的卡车发给曹线长,说不想去了。他说没关系,回不去可以住厂里。我又转去大路看了看,发现大路上依旧车水马龙,没人拦路,就觉得没多严重,晚上应该能回来,于是就没准备换洗衣服。

村口拦路的卡车(作者供图)

村口拦路的卡车(作者供图)

赶到厂里,温主管正在集合到厂工人,不到30个,只能开一条流水线。厂里一共有8条流水线,每条流水线做的产品都不一样,每个岗位也不一样。我们这些拼凑起来的人大多数都是4线的,因此主管决定就开4线。如果生手忙不过来,就两个人做一个岗位。

那天从下午2:30上班,到晚上10点下班,吃晚饭扣半个小时,共计7个小时。可后来结账时,发现给大家的工时费都是9个小时——我们当时还想,这可能算是线长给我们的小小奖励吧。

下班后,大家还在开心,温主管却忽然告诉我们,所有人都不许离开公司了,怕明天来不了。现在厂里还勉强能开一条生产线,万一再封几个人,那全厂就得停产了。

之后,温主管给我们每人发一条军绿色的睡袋,然后把男工们都带到三楼(4个女工在二楼),指给我们几个能睡的地方:一间很大的健身房,还有三间会议厅。

一直以来,公司大楼的三楼和车间是两个世界。

平时,车间里的工人从来不被允许来三楼。因为三楼是那些读过大学的人工作的地方,安静、整洁、干净,他们都坐在电脑前办公。卫生间都是坐便器,小便自动冲水。而车间里则是没读过大学的人工作的地方,各种机器发出噪音,还有有毒的气体,所有人都是站着打螺丝、搬玻璃。卫生间是蹲坑,小便手动冲水。

这次进厂之前,大多数人都没带什么东西,有的甚至连牙膏牙刷都没有。大家只能站在水龙头前脱掉一只劳保鞋,把脚伸到水龙头下洗。洗完了,用擦手纸擦一下,穿回劳保鞋,再换另一只脚。为了祛除脚上的臭味,大家都用洗手液来洗脚。

这情景正好被一个在三楼工作的男白领看到了,他和另一个白领小声嘀咕:“天哪,你猜我看到什么了?车间里的工人居然用公司的洗手液洗脚,拿手在脚上搓完了又去挤洗手液。天哪,那个洗手液的瓶子我是再也不会去碰了……”

之后,我去健身房看了看,里面睡了8个人。先去的抢到了一块瑜伽垫,后去的只能直接睡在地板上。我刚开始睡在会议室,里面有地毯,总共睡了六个人。我怕吵,就出去看了看,发现隔壁较小的另一个会议室一个人也没有,就搬了进去,找了一处还算干净的角落,把睡袋摊开。

人生第一次睡在会议室里,我没好意思脱衣服,直接钻进了睡袋。看了会手机,刚准备入睡,就又进来一个人,他说他睡在健身房,但那边睡的人打呼噜太响了,他睡不着,就搬了过来。

半个小时过去了,我还是毫无睡意。后搬来的伙计睡着了,打着很响的呼噜,我想他应该听不见自己的呼噜声吧。

我们在公司会议室和健身房打地铺(作者供图)

我们在公司会议室和健身房打地铺(作者供图)

又过了半个小时,仍旧是毫无睡意,我索性起来,去工位上搬了一把转椅,放到卫生间的门口,坐在那里看手机。整个三楼,只有卫生间的门口亮着灯。坐到凌晨三点,楼下有脚步声,一会儿,一个保安拿着手电上来查看了一圈,又下去了。我又回去躺了一会儿,还是没睡着。

一夜没睡,第二天下午我感觉非常难受,实在困得受不了,就在头上倒一点水,让冰凉的水顺着脖子往下流。很多人都抱怨说昨晚没有睡好,有的只睡了2个小时,有的根本没睡着,只闭着眼睛躺了一夜。

3月14日晚上9点下班之后,大家都很想睡觉,可主管却告诉我们,谁都不许睡,马上要做核酸检测。一直等到10点医生才来,大家立刻排队去公司门口检测。

这是我第一次做核酸检测,之前的2年我一直在村里,从未出过远门。听有人说做核酸检测很难受,捅得想吐,未免有些忐忑。排队的时候,“大白”让我们先把检测码弄出来,我不知道怎么弄,大白十分难以置信,他把我拉出队伍教我。

三十多个人,一会儿就检完了,比我想象的简单得多。

3

3月15号的晚上,有两个工人想回家住,温主管怕他们回去了出不来,不同意。可两人坚决要回,并向主管保证他们一定能回来。他们应该是知道进出村子的小路才敢这样说吧,主管劝了好大一会儿,终于无奈放行。

第二天早上,两名工友果然在上班之前回到了厂里。温主管很高兴,为了激励工人的士气,说要给大家加工资:正式工按平时工资的1.5倍给,还有绩效奖励啥的;小时工也有同等的奖励,但具体多少并没说。

我和几个小伙子刚来应聘时,负责培训的人老是诱导我们从小时工转成正式工。还向我们介绍正式工的种种好处,比如有社保,公司也不会随意辞退,万一疫情封城了也能拿到最低工资,还有生育补贴,假期也有工资。

但我们都不为所动——小时工的工资更高些,也比较自由,拿了工资想走就走,和公司没有任何关系了。正式工虽然有各种福利,但扣除杂七杂八的,每个小时只剩下十几块钱。小时工可以随时转成正式工,可正式工转成小时工根本不可能。

由于工人总是抱怨休息不好,温主管向上反映,公司领导决定让我们去住宾馆。晚上还给每人发了一箱很好吃的丑桔、饮料和零食。

下班后,我们几个人就乘坐4辆小车去了宾馆,宾馆门前的大街上照样人来人往,跟平常一样。住了两天,到了3月18日一早,得知宾馆所在的区域要封控,我们的宾馆也被征用作为“隔离宾馆”后,温主管急忙把大家叫起来,一起坐车“逃走了”。

听说加了工资,这天厂里又来了不少人,还有些工人是从已经封控的村子里偷跑出来的。听他们说小路没人管,只是车没办法开出来。到这一天,厂里已经能开三条生产线了。

早晨,我正在5线忙活,4线的一个工友垮着脸来告诉我们,新来的主管对他们说小时工不加钱,“还说别人都封在家里,我们在这儿有吃有喝,还能拿工资,已经比那些封在家里的人好多了。要想加钱就从小时工转成正式工,而他们都不想转。”

我们立刻不干了,3条生产线停止运转了,20多个小时工围着新主管,质问他为什么公司说话不算数?如果不加钱就早说,每天在公司睡地板,一天干十几个小时容易吗?

那个主管只好说:“你们先回去生产,让我们商量一下,到吃晚饭时会给你们一个满意的答复。”

不过有句话那个工友说得没错,这家厂的伙食还是挺不错的,是我打工多年吃的最好的地方。

我们工厂的伙食(作者供图)

我们工厂的伙食(作者供图)

我旁边的小伙子是97年的,和我是老乡,也是小时工。他干活儿挺快,最近这几天他听说小时工加钱,干得还挺卖力,现在一听不加钱了,立刻就像泻了气的皮球,流水线的后面很快就空了。

5线线长封在家里,管理我们的是8线线长,他也觉得公司做得过分,并不催促我们,而是跟我们一起聊天。就这样做到晚饭时间,主管叫小时工上3楼的会议室。人都到齐之后,一个女主管开始讲话,说这段时间大家为了保订单辛苦了,晚上都睡在地板上,可能都睡得不太好……女主管讲了一堆好话,然后又说已经向公司领导请示了,可以给加工资,“你们觉得加多少合适呢?”

一个小伙子说:“就按你们最初说的,按平时工资的1.5倍。平时是25一个小时,现在就是37.5一个小时。”

女主管问:“你们都同意吗?同意的举手。”

我们都说同意,并举起了手。旁边一个男主管拍了照,说以后不许反悔。大家没想到这么顺利,兴高采烈地跑去餐厅吃饭了。晚上,大家干活儿也快了。97年的小伙儿像打了鸡血一样拼命地干。

8线线长模仿他吃晚饭之前干活的样子,“25块钱一个小时你像这样干,半死不活的。”然后又模仿他现在干活的样子,“37块5一个小时你他妈跟充了电一样,这样看钱真是好东西,以后干脆叫你‘37块5’算了。”

小伙子也笑了:“那是,别的方面你随便开玩笑,钱的方面不要跟我开玩笑,一家子等着我挣钱吃饭呢!”

4

“37块5”也住在葛隆村,之前我们并不认识。

3月23号的晚上,我们得知葛隆村已经解封,只要去村委会办一张通行证就能正常出入。“37块5”毫不犹豫地回去了,我却有些拿不定主意,担心出入证不好办。万一办不下来,还得回到厂里。而电动车已经10天没充电了,怕是没法再跑一个来回。

可我的胡子已经10天没刮了,胡子长得粗硬浓密。我每天戴口罩主要不是防病毒,而是遮住胡子。想来想去,最终我还是决定回去一趟。

我骑着电动车飞驰在空荡荡的大街上,有一种鸟儿飞出牢笼的快感。葛隆村的6个出口封了5个,只有村委会旁的一个出口可以进入。出口旁站着3个老年志愿者,让我去村委会办出入证。村委会的一位女士只看了我的核酸检测结果,马上就开了出入证,整个过程不到2分钟,出乎意料的顺利。

我打开阴暗破旧的小屋,开开灯,站在门口愣了一会儿——我终于回来了。十多天前买的梨和桔子还好好的,我吃了几个,然后洗脸刮胡子,把换洗衣服找出来。

该办的事都办了,我有些犹豫要不要现在就走,疫情期间朝令夕改是常有的事儿,万一明天早上出不去了咋办?但我太累了,还是决定睡一觉,明早再走。被子虽然有些霉味儿,但仍比睡在公司的地板上好多了。

第二天早上不到7点我就出门了,很顺利地出村。路上只有很少的车,也没几个行人。往日我骑车上班时,路上的电动车流像非洲大草原上迁徙的角马群一样多,可今天只有我一个。

走着走着,我突然发现远处的路边居然还睡着一个流浪汉。走近了才看出来不是流浪汉,而是看守被封村庄的志愿者。他应该在这里坐了一夜,下身裹在睡袋里,坐在那里弯着腰看手机,身后还放着一瓶水,就像三和大神。

志愿者在路边休息(作者供图)

志愿者在路边休息(作者供图)

这天晚上,主管又让我们去住宾馆,好好休息一下,明晚开始上夜班。

这次找的宾馆好一些,仍是双人间,我拍了张宾馆的照片发在工作群里,有工友很羡慕地说:“现在厂里竟然住这么好了?”他们也很想来上班,可惜都被封住了。

我看窗子外面是亮的,打开窗帘一看,原来是假窗子,外面是一道一尺来宽的空间,上面装了一盏日光灯。我去工友们的房间看了看,全是这样设计的。想在大城市住一间带窗子的房间竟然如此之难,对比自己之前“隐居”的高中家属楼,南北通透,阳台外面就是田野和河流,一眼可以看出去几公里远,真是太奢侈了。

第二天早上,我想出去吃早饭,外面下着大雨。问前台,伞全被借走了。大堂里有沙发有书架,我就坐在沙发上看书。后来又有几个工人下来了,大家就给主管打电话,问午饭怎么解决,主管说他考虑考虑。

我饿得不行,就去一间地下超市买了一桶泡面和一根火腿,回到宾馆泡着吃。等到中午,主管派人送来一箱方便面,每人分了一桶。傍晚6点多大家坐车回厂里上夜班,给我们留的晚饭放在保安室里。

和我搭班的男人是个小个子,瘦瘦的,一张黄脸,眼角都是皱纹,脑门秃得发亮,看上去应该有40来岁了,一问居然是90年生人。他是正式工,已经在这里做6年多了。我问他怎么能坚持这么久,他说:“我之前也干过好几个厂,条件都差不多,换来换去还挣不到钱,最后就在这里安定下来了。”

尽管已经做了好几年,他仍旧没能适应夜班。凌晨3点之后,我并不感觉太累,就是困,有些轻微犯恶心。可以看得出来大家都很困,只要有几分钟的空闲,就会坐下来趴在胳膊上睡。

我对面的小个子又困又累,一直在咬牙强撑着,已经有些犯迷糊了。我俩的工作是先拿一根橡胶条装上,再装两块玻璃。天窗流下来,橡胶条还没装,他却去搬玻璃。经我提醒,他尴尬地笑笑说:“我快撑不住了,难受得要命,怎么还不吃早饭呀?”

我说现在就是有早饭也吃不进去,他说:“我也吃不了多少,但起码可以歇半个小时,我没一点儿力气了。”

平时夜班我们都是5点吃早饭,可由于疫情的原因,迟迟不见早饭送来,大家都开始抱怨,说饿了没力气。主管拿来一箱小点心,我们每人分了两块,吃过之后,感觉不太困了。

直到7点钟,早饭才送来。每人3个包子,一枚煮鸡蛋,一小碗稀饭。看没人管,有人就开始多拿鸡蛋,后来的人没有鸡蛋吃,只能吃包子。

这天早上8点下班之后,我没去宾馆。

以前我们去宾馆都是坐主管的车,觉得理所当然。这几天只能坐工友的车,大家都是萍水相逢,没什么感情,就有工友向坐他车的人每人收10块钱。我坐的这辆车的工友倒是没说收钱,但老抱怨油费贵,明天他就不带人了。再说了,去宾馆来回要花近一个小时,还没有饭吃,我决定还在公司睡地板。

我去会议室,他们上白班的人刚起来不久,屋里一股脚臭味儿。会议室没有窗户,无法通风透气。我又在三楼各处看了看,发现东头的小图书室不错。

图书室里住着两个上白班的工人,他们已经走了,窗户大开着,没有任何异味儿。我忙把睡袋搬了过来。插上门,关好窗户,从书架上抽了本书,翻了几页,很快就睡着了。

连着上几天夜班,已经习惯了。想着别的工人封在家里,每天吃喝都成问题,而我们住在厂里有吃有喝,每天挣400多块钱,还能经常领到些水果、零食之类的小东西,大家都觉得自己很幸运。

5

很多村子陆续解封,不断有工人回来上班,看样子疫情很快就要过去了。可我们哪里知道,最困难的时刻才刚刚开始。

三月的最后几天,有人传言说干到月底就放假,只留二十几个老工人。上海市政府的文件下来了,上海要封城,以黄浦江为界,浦东浦西各封5天,我们浦西从1号封到5号。

到3月31号的早上,确定传言属实,我们要放假回家了。小时工回家之后不再有一分钱的工资。正式工哪怕一天班不上,仍旧可以拿到两千多块的最低工资。但正式工这一年所有的假期也都扣完了,绩效奖励啥的也会减少。

而且,我们也没听说哪个工厂要裁员,因为几乎每个工厂都积压了不少订单,急等着开工。工作群里,线长经常追问哪个村解封了。

早上7点左右,我们还没下夜班,上白班的已经来了。有个上白班的男人说,隔离的时候政府会发物资的,“37块5”和他对面的小伙子不相信,两个人还和他争吵了一会儿,说政府不可能给打工的人发物资。

那天下班后,很多人都把睡袋带走了,我没要,留在公司的小图书室里。

怕进村后再出来不方便,我打算先去菜市场买点菜。

菜市场门口有几个工作人员看核酸检测报告、测体温。里面人很多,菜品也还算丰富,就是价格比平时贵些,猪肉22元、青椒14元、鸡蛋7元、土豆5元、蒜苗8元一斤。

想着家里还有一块腊肉,4斤面条,我就只买了1斤青椒、3斤鸡蛋、1斤蒜苗,想着这些东西足够我吃5天了。再说来的时候我也没打算在上海长待,也就没有买冰箱,东西买多了也没处放。

连上了几天夜班,夜里睡不着,迷迷糊糊睡了一会儿,天刚亮我就饿醒了。吃夜饭习惯了,这一夜没吃东西,饿得头昏眼花。我忙起床去村头的小吃店,发现小店还在营业,忙进去要了一碗热干面,两根油条。一共8块钱,吃得饱饱的,真舒服。

我问店主这几天都营业吗?她说营业呀,食材她都准备好了。我放心了,说早知道自己就啥也不买了,在她的店里吃就挺好。没想到第二天一早,我又兴冲冲地跑去吃饭,发现店门已经封了,只得回家煮面条吃。

4月2日下午两点多,村委会的大姐挨家挨户发“疫情防控应急物资领用券”。又过了一会儿,我听有人在喊物资到了,就随大家一起去村中老街排队领取。

我不清楚上海别的地方怎么样,但在葛隆村,外地人和本地人没有区别,每户不论家里有几个人,领到的也都是一样的:2根莴笋、5个土豆、4个西红柿、5棵小白菜、3盒牛奶、1只鸭子。有不少人都把领到的物资拍照发到微信朋友圈,或者发到抖音,说些感谢政府的话。

4月2日政府发的物资(作者供图)

4月2日政府发的物资(作者供图)

4月3日的上午,每户发了5个苹果;4月6日下午,发了4包中药液、2小袋连花清瘟颗粒,我领回来就扔在桌子上,一包也没喝;4月8日下午,每户领一包青菜,有3棵生菜、4根黄瓜、十几棵上海青;4月9日的晚上,我们领到了2斤五花肉;4月10日的上午,我们又领到了防疫服务包:4枚桔子、10支抗原试剂、2盒连花清瘟胶囊、20个口罩,以及一封上海市疫情防控工作领导小组办公室的信。

4月10日领到的莲花清瘟和4个橘子(作者供图)

4月10日领到的莲花清瘟和4个橘子(作者供图)

6

到这一天,葛隆村已经有好几个阳性感染者了,有大白来把他们拉走,密接者居家隔离。房子周围拉着隔离带,门口放着专用的垃圾桶。我们这些没感染的人也不觉得害怕,去村口核酸检测路过他们门口时,还有人伸着脖子往里看看。

按要求,封控区所有人要足不出户,但实际上完全办不到。

葛隆村里的本地人大多是农民,靠种地和收租为生。除了房子值些钱,他们本身也并不太富裕。外来的租户大多是工厂里的体力劳动者。两口子,甚至有两口子带一个小娃的,只租着不足10平方的小屋,屋里当然没有卫生间。

有很多本地人家里也没有卫生间,他们每家都有一到两个用来方便的小木桶,上面有盖子,肚子鼓鼓的,形似罂粟的果壳。每天早上天刚蒙蒙亮,他们就把小木桶提出去摆在门口。有两个本地口音的女人拉着铁架子车,边走边把小木桶提上车。一层摆满了,上面再摞上一层,拉到公厕去倒掉,用竹刷子清洗干净,再拉回来摆到原来的地方。

她们应该是多年干这个,哪个木桶是谁家的都分得很清。可能是为了散味儿,有些木桶会敞着盖子摆在门口,好几个小时都不收回去。

这边有很多农村都是这样做,也算是上海独特的景观了。

村里收马桶的女人(作者供图)

村里收马桶的女人(作者供图)

外地人大多没有马桶,也有少数人买了红色的塑料马桶。但这种马桶是没人帮忙倒的,要自己提去公厕。有人不想跑路,就直接倒在小河里,再在河边清洗干净。我一直不理解,这种小河居然还有人在里面洗衣服。

还有的人半夜想方便了,不想穿着内衣往公厕跑,就在阴暗的角落里大小便。于是经常会在房角处见到这样的标语——

“禁止在此大小便!”

“在此大小便*****!”

这就是我们的居住环境,这样的环境是不可能做到足不出户的,因此也没人管,大家都可以在村子里到处走。村中的小河边有很多人在钓鱼,我亲眼看见一个小伙子钓起一条3斤多的鲤鱼。

村中还有不少菜地,看着菜地,我想起罗翔老师的话:人在快饿死的时候是可以吃大熊猫吃老虎的,这不犯法,这叫紧急避险。我总会想,那如果我们这些租户快饿死的时候,来拔几棵菜吃,算不算紧急避险呢?

村子西南头有个小公园,里面静悄悄的,一个人也没有。有一天,我带了本书坐在长椅上看,却看不进去,总想出去。我去公园边的围栏查看了一下,发现围栏很简陋,很容易就能翻出去,有的地方明显有人翻过。翻过去走几十米就是大马路。往日大马路上车流如水,现在静悄悄的,一辆车也没有。

村子的东南头是葛隆菜市场,菜市场和村子之间也有围栏。菜市场的小贩把自家的手机号码和商品种类写在泡沫板上,挂在围栏上。村子里的人需要什么,就打电话,小贩很快就会把东西送过来。每天都有不少人站在围栏两边进行交易,村委会的人也没有进行干涉。因为政府发的物资根本不足以维持生活,如果不许交易,他们就得提供更多的物资。

村口的围栏上,全是附近小贩的售卖信息(作者供图)

村口的围栏上,全是附近小贩的售卖信息(作者供图)

4月8日,我在此买了50元猪肉(22元一斤)、两袋面条(19.6元)、20元鸡蛋(7元一斤);12日,我又在此购买了10斤大米(3.5元一斤)、2斤粉条(8元一斤)、1.8升油(40元)、1袋调料,一共100元。比平时贵一些,但也可以接受。

村中的村民也会出售自己种植的青菜,韭菜5元一把,莴笋5元3棵,也不算贵。所以就物资来说,我们暂时不太缺乏,但如果一直封控下去就不好说了。

网购已经完全停止了,我没能在网上买到过任何东西。村里建了一个团购群,但我一次也没参加过。听说有快递员一天能挣上万块,但自封控以来,我就没见过一个快递员。现在快递也不是谁想送就能送的,不然也不可能挣到那么多。

7

从4月6日开始,就不断有人在葛隆村民群里追问,什么时候才能解封。

“说到6号解封,就没有准备多少菜,现在没菜吃了。”

群主——也就是村委的人说:“村里不断有阳性感染者,怎么解封?”

有村民追问:“本村不是一直处于封闭状态吗?为啥还有这么多感染的?是不是翻墙进来的?村里总得给我们广大村民解释一下,搞得我们现在很恐慌,也很害怕,有什么办法可以杜绝此类事情的发生?”

“想控制除非全部在家封闭管理,足不出户。”

“咋能做到足不出户?我天天看见一群人在河边钓鱼。”

“钓鱼咋啦?我们一不扎堆二不聚集。”

“那上厕所咋办?屋里又没有厕所。”

“公厕脏得很,也没人打扫没人消毒。”

这时候群主才说:“我们会派人去打扫消毒的。”

有村民发了一张动图,一个男人左手端着一大碗土,右手拿着筷子往嘴里扒拉。说:“再不解封我只有吃土了。”

有村民说:“早点睡吧,不要想太多,想太多也没用,这不是你我能解决的事儿。管好自己,保护好自己就行了。”

群里安静了一会儿,又有人冒出来说:“听说葛隆又有人中奖了?妈的,解封遥遥无期了。”

片警立刻出来发言:“不信谣不传谣,网络不是法外之地……”

大家已经越来越难以忍受了,几天前,我房子对面的两个男人大吵了一架,差点打起来。第二天,我房子后面的两口子又吵了起来。每个人都好似憋着一肚子火。

4月16日一早,我收到了厂里发的物资:30枚鸡蛋,3斤多猪肉,2根莴笋,3根青茄子,3根紫茄子,3根西葫芦,3棵生菜,1棵花菜,17棵上海青。

很多工厂都不会给工人发物资,更何况我们只是小时工。我们工厂已经很不错了。

4月16日工厂发给工人的物资(作者供图)

4月16日工厂发给工人的物资(作者供图)

根据上海小区疫情速查小程序得知,葛隆村目前仍属于最严格的封控区,最近的阳性确诊日期是4月8日,预测解封日期是4月22日。但如果22日之前再有确诊,解封日期还得往后顺延,所以具体哪一天能解封仍不确定。

就像新闻里说的,我们唯一能做的就是耐心等待。

============================================================

车陷上海滩

这一次,上海就是真正的风暴中心。蝴蝶在风暴中心扇了扇翅膀,也会掀起整个中国汽车业的一场飓风。

文 | 曹默涵 曾诗雅 李清扬

编辑 | 金匝

运营 | 绘萤

3月29日,是生活在浙江湖州的陈子语提车的日子。

那是一台黑色的特斯拉Model Y。为了将它开回家,陈子语已经等待了105天。之前承诺的一季度交付期快结束了,但始终没什么进展,她觉得煎熬。直到3月26日,特斯拉的销售在微信群里告诉她,29日可以提车了,她有种“终于等到了”的激动。

但仅仅是第二天,提车的进度条又陷入停滞,3月28日下午3点多,销售更新情况:“受上海疫情管控影响,交付预期有所变动,具体提车时间暂时还无法确认。”

同样是订购了Model Y的准车主,浙江绍兴的安清也从销售口中获知了坏消息。原计划3月30日提车,没赶上,她在社交平台上分享了延期的消息,一下子涌进来134条评论。同城另外两位车主的遭遇与她相似,甚至其中一位以为能按时提车,已经把自己原来的燃油车卖了,这几天只能打车出行。

疫情反反复复,安清的销售仍然需要每周更新一次进展,但也只有那么一句:“请大家耐心等待。”安清看他的样子有些可怜,忍不住问了他一句:“你还好吗?”对方立刻发来几个哭泣的表情:“我快崩溃了。”

提不了车,一定不只是行业的末端出了问题,更严峻的现实,要往上游去看。

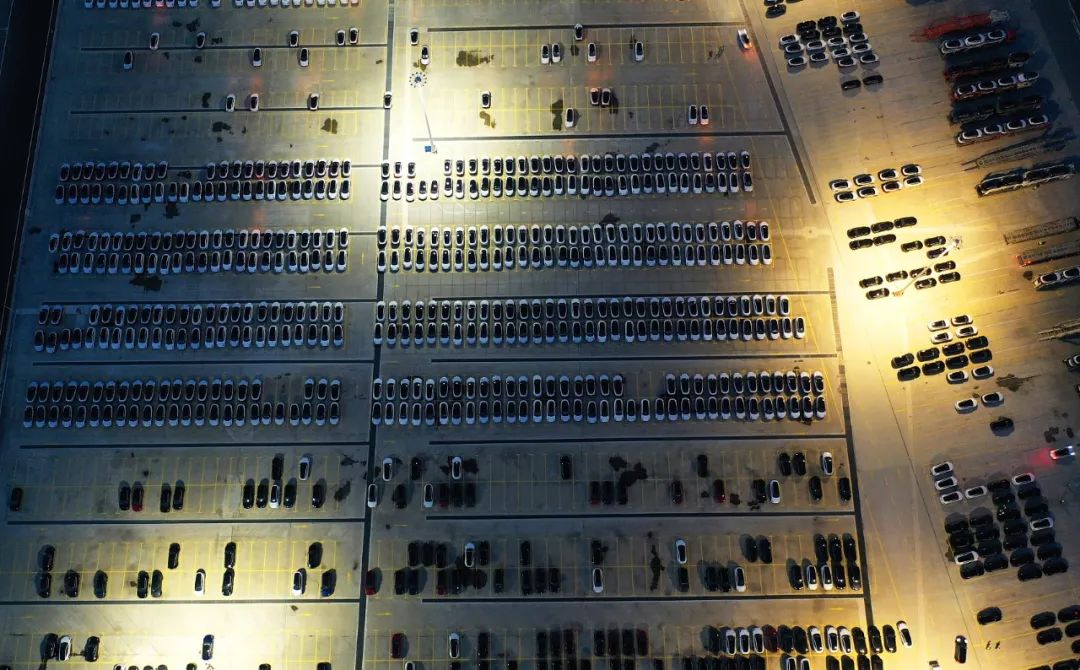

整个3月,位于浦东临港的特斯拉上海超级工厂,经历了停产—复产—再度停产的曲折。最近一次变动,是3月28日起,整个工厂跟随浦东实行封控,一开始说停工4天,后来复工变得遥遥无期。有传言说,特斯拉最早要到5月中旬才能复工,特斯拉对外事务副总裁陶琳立即回应称,这是谣言,但也并未给出复工的准确时间。

不论何时复工,特斯拉的生产陷入沉寂是事实。86万平方米的园区里,长达637米的Model 3生产线不再运转,原先上下翻飞的红色机械臂也停了下来,上万名工人的忙碌身影遍寻不见。有消息称,上海超级工厂,每周为特斯拉的中国和欧洲市场生产超过6000辆Model 3和10000辆Model Y,如果停工一个月,意味着64000辆左右的产能,消失了。

被迫停产的车企远不止特斯拉一家。4月9日,蔚来汽车通过官方App宣布暂停整车生产,不少用户的车辆要推迟交付。虽然蔚来的生产基地不在上海,而是在安徽合肥,但一辆车子构造复杂,涉及上万个零部件,供应商众多,而蔚来位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴,已经陆续停产。

李斌,蔚来汽车创始人,不得不抱歉地跑到App的评论区向用户们解释,“一辆车差一个零件都没法生产”。他补充说,蔚来自3月中就存在零部件断供的现象,“这个情况也不是我们一家,很多厂商都暂停生产了”。整个3月份,蔚来的销量是9829辆。按照一辆车超过30万的均价计算,一旦停工一个月,涉及的损失至少30亿。

李斌话音刚落,长城汽车旗下热销款SUV坦克300,也宣布自4月14日起暂停生产,原因是受上海、江苏、吉林等多地疫情影响,这个车型涉及的8家供应商也已经停工、停运了。

无论是特斯拉还是蔚来,都是没有多少库存的。因为订货周期和结款周期长,整个汽车行业并不愿预备库存,尤其在新能源汽车领域,更新换代速度之快,预备库存,很可能导致跟不上节奏,落后于行业。

将库存压力压到最低,是特斯拉上海超级工厂的使命,也是CEO马斯克的夙愿。知名汽车博主常岩告诉每日人物:“为了降低仓储成本,特斯拉向来是接到多少订单,生产多少新车。”但现在,就像一个崇尚“极简”和“断舍离”的人,突然被隔离在家,新能源汽车们因为没有囤货的习惯,如今成了疫情里最最先受影响的一方。

疫情真实地改变了所有人的生活,包括汽车制造链条上的人。之前在流出的群聊里,李斌晒过自己被困上海家中,用栽种的小葱和邻居换盐的经历。常岩加了一个车友群,发现李斌也在里面,有一天,李斌在群里说,自己租了个有院子的房子,开始种菜,“准备持久战”。

李斌的朋友何小鹏看了看自家的食物储备,发文感慨称,如果自己遇到这样的状况,“只有两袋牛肉干和几大瓶蜂蜜可以撑下”。作为小鹏汽车董事长的何小鹏,人不在上海,却时刻关心着上海的变化。4月14日,他在微博发出一个颇为惊人的判断:“如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式,5月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。”这段话后面,他还加了一个哭泣的表情。

这个观点得到了华为消费者业务CEO、智能汽车BU CEO余承东的附议,他预测的停产范围,扩大至“所有科技/工业产业涉及上海供应链”的公司。

一辆汽车的诞生,是一个完整的链条。链条上的供应商、制造商和消费者,每个环节的齿轮都紧密地咬合着,只有不停转动,才能源源不断地创造利润和价值。

2020年,疫情最初袭来时,链条上的齿轮被拆散,就打了汽车业一个措手不及。当年2月,因为位于湖北省的35家供应商没有复工,红旗汽车面临全面停产危机,一汽董事长徐留平特意向时任湖北省委书记发出一封函件,用上了“恳请”“求援”这样的紧急字眼。国内汽车市场也在那个时候跌入史无前例的低谷——2020年2月,汽车产、销量均环比下降83.9%,全行业不得不展开艰难自救。

前车之鉴足够痛苦,这一次,尽可能地保证链条运转,成了不少上海车企的头等大事。

上海,汽车产业难以抛弃的一环。中国每生产10辆汽车,就有1辆来自上海。这座城市的新车订单也是全国最多的,一年能卖73.67万辆。对上海来说,汽车业也关系巨大,2021年,这个行业的总产值是7586亿元,占上海全市GDP的17.5%。

浦西的嘉定安亭和浦东的临港隔江相望,分别坐落着上汽大众和特斯拉的工厂,也是两个时代汽车故事的主角,一个是改革开放以后第一家轿车合资企业,造出了中国首辆国产组装的桑塔纳,另一个是上海有史以来最大的外资制造业项目,用短短两年的时间,撑起了特斯拉全球交付量的半壁江山。

还有如今在造车新势力中崭露头角的蔚来,2015年诞生于上海,安亭托住了李斌的造车梦。而小鹏、理想这些玩家,也都选择在上海设立研发中心。百度为了参与智能汽车竞争,和吉利共同成立了集度,同样选中了上海,并计划将办公室迁往嘉定。它们和上汽系的新能源汽车们一起,构筑了上海对未来汽车的野心。

上汽大众在全国一共有9座整车工厂,位于上海的4座都在嘉定区安亭镇,承载了超过112万辆的产能,而上汽大众整个2021年的汽车总产量是125万,上海如果停产,几乎是按住了上汽大众的命门。在一份重点企业“白名单”中,上汽上报了上汽大众和上汽通用两家合资公司,理由为“经济支撑类”。

所以,汽车制造不能彻底停下。3月14日,上海安亭镇先于全市进入了48小时疫情防控静默期,3月20日周日晚8点,嘉定区又通知安亭镇进入封闭管理,上汽大众的近2000名员工连夜从上海的四面八方赶回工厂,保证了封闭生产下,流水线还能在21日早晨8点半准时开工。

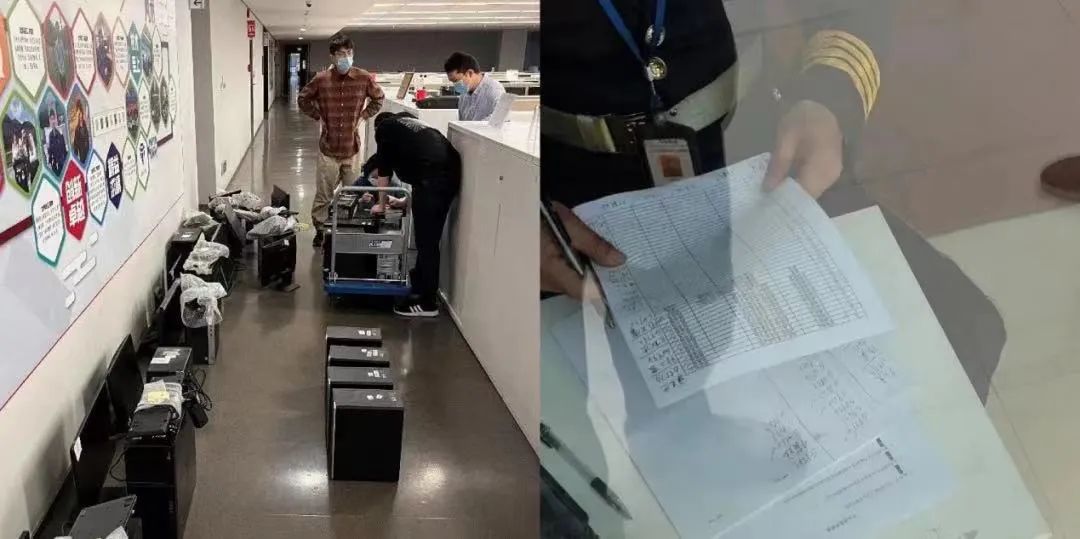

位于上海浦东金桥的上汽通用凯迪拉克工厂,给保供员工搭建了临时铺位,原先的会议室和车间地面,被睡袋、瑜伽垫、行军床铺满。住宿条件的简陋,还不是最让人担心的,随着疫情的变化,供应商工厂24小时内即将封闭的电话随时都会打来,车企的物流部需要立刻调配运输车辆,争取最后的时间,把零部件抢运回厂里。

在上海及周边区域,除了造车工厂,还聚集了上千家规模较大的汽车零部件企业,安波福生产的线束(汽车电路的主体)占全国供货量的80%,博世生产的车身电子稳定系统(ESP)在中国市场的占有率则高达70%。

江霖和他的公司就是这些零部件企业中的一员。他是上海一家汽车智能座舱初创企业的CEO,和车企合作开发腰托、按摩系统、音乐律动系统、主动安全头枕等产品,蔚来、小鹏、哪吒等新造车公司都是公司的客户。疫情袭来后,量产的工厂已经被迫停产,工人们都回了家,但从3月下旬开始,江霖就和二十多位研发人员一起住进了公司宿舍,每天线上和客户开视频会议,做提案报告并讨论研发细节。

经历过武汉的混乱和慌张,江霖学会了未雨绸缪。2021年下半年,长三角疫情出现反复时,他就在公司囤了三十多个电磁炉和几十套餐具,今年过年的时候,又往公司运了50包大米和十几桶油。这些物资在公司食堂关闭后显得格外珍贵,加上团购抢来的菜和肉,每天能保证这二十多个员工填饱肚子。

但要真正“突破封锁”,并没有那么容易。

刘安宏是上汽和通用合资企业泛亚的一名工程师,他在浦东的出租屋里已经被封了半月有余,许多项目都卡住了。负责汽车电子软件的他,需要将软件安装到实车上进行测验,但现在,没人能够去厂区接触到实车,整个项目只能延迟。眼下,他所有的工作规划已经变成“如何在复工时以最快的方式推进所有项目”。而另一位上汽通用的工程师,因为业务涉及生产制造环节,完全无法推进,他已经有半个月没怎么开过电脑了。

高合汽车在上海有两三千名员工,在浦东封控之前,人力资源部门询问了员工们的意愿,最终大约有500人自愿前往公司进行闭环工作,作为研发人员的姜杉没有多想,也去了,连夜打包好衣服,那个晚上,他睡到了公司里。

姜杉的工作还好,大多在线上完成,“只要一台电脑就行”,但公司其他部门的同事,不少也需要在线下实车上完成测试和调整,甚至需要出差去一线工厂,而高合汽车的生产基地,是距离上海300公里外的江苏盐城。

罗铁在一家民营车企做汽车设计师,疫情发生后,他也只能通过家里的笔记本远程操控办公室里的电脑,卡顿、掉线时有发生,往往一天过去,只能完成过去两个小时的工作量。他唯一庆幸的是,“工资还在发”。

行业按下暂停键,汽车从业者最切身的利益也会受损。罗铁回想起2020年春天,他还在另一家汽车公司,当时公司以疫情下效益差为由降薪,“到手的工资还没有平时的一半”,有同事因为还不上贷款,马上要逾期,还站上了公司研发大楼的楼顶表示抗议。

如今让江霖无比忧心的,自己作为还在工厂的一名供应商,就算已经生产了货,也交付不到下一个生产环节。

江霖所在的松江区洞泾镇,方圆三四十公里,分布着小鹏和理想的研发中心。车企对供应链的依赖形成了“就近采购”原则,大家集群而栖。但现在打开地图,这一片区域被密密麻麻的红点占领——都是封控区。

他的公司此前和吉利一起做了一批产品的样件,“大概装了牛奶箱那么大的两个箱子”,需要送到位于杭州湾的吉利研究院进行下一步对接,但如今卡在了路上,死活运不出上海,“已经耽误十多天了,只能等到上海政策松了,再想办法运出去”。

还有一批货,事实上也已经违约。按照最开始的通知,浦西会于4月6日前解封,江霖把一笔订单安排在了4月8日寄出,客户那边也表示,4月15日能收到即可。然而封控的时间一再延迟,15日已过,“货一直交不了”。每个人的心情是一样的急迫,希望能知道一个确切的交付时间,最多的时候,江霖一天能接到七八通电话,对方的采购、工程人员,甚至集团副总、研究院院长,挨个打来,都在问货什么时候能发过去。

时隔两年,汽车业又陷入困境。只是,和彼时受武汉疫情的波及不一样,这一次,上海就是真正的风暴中心。蝴蝶在风暴中心扇了扇翅膀,也会掀起整个中国汽车业的一场飓风。

常岩最近时常回想过去上海汽车业的盛况。

2020年疫情刚开始,那一年的北京车展被推迟到了9月份,但到了2021年4月,上海车展还是在虹桥机场旁的国家会展中心如期举行。10天的展期里,81万人踏进了展馆,128辆新车进行了全球首次发布。

尤其是新能源汽车,似乎正在迎来最好的时代,小鹏P5、蔚来ET7、极氪001、智己L7,新势力们,带着新车意气风发地亮相。而宝马、奔驰、奥迪等传统品牌,也在奋力推出纯电车型和汽车智能系统。当然,人们也记得,一位女士激动地爬上了一辆红色特斯拉的车顶,大声高呼自己的维权诉求……热闹、信心、争议,汇成一股浪潮,充斥着整个会场。

“给大家打了一针强心剂,尤其是我们看到全球的汽车产业链都因为疫情停工停产时,中国市场还能呈现出繁荣,大家都很乐观。”常岩回忆说。

进入2022年后,尽管时有疫情影响,常岩仍然会不断收到车企体验新产品的邀约,“这一年给所有人的感觉是一种(各家都)要进入战斗的状态,就大家摩拳擦掌也好,或者说整装待发也好,都准备着在今年短兵相接,进行竞争”。

到了4 月,按照惯例,本应该已经进入北京车展时间,包括理想L9、集度汽车首款概念车、蔚来ES7、智己L7 Pro、岚图梦想家等新车,都会在车展前后上市或亮相。

但现在,一切都归于沉寂。2021年上海车展的举办地国家会展中心,成了上海规模最大的方舱医院,去年展出了1310辆整车的室内展馆,如今陆续被改造成隔离病房,最多可容纳50000张病床。原本将于三天后开幕的北京车展,也在此前宣布延期,位于顺义区、展出面积近20万平方米的中国国际展览中心,暂时等不来它的观众。

一些原定于线下举办的发布会,不得不临时改为线上录播,比如4月17日晚智己汽车的上市发布会。集度汽车原本摩拳擦掌,要在4月18日举行线下ROBODay,发布首款汽车机器人概念车,但后来也取消了,改为线上媒体沟通会,同步研发进展。

疫情不仅影响上海。3月的最后一天,常岩被李一男创立的“自游家NV”邀请,成为品牌北京上市发布会的暖场嘉宾,然而,就在3月30日,常岩参与彩排时得到通知,由于疫情,这场发布会将取消。搭建好的会场,投放好的广告,还有三辆从常州运来的新车,都派不上用场了。“这是这个品牌的第一次发布会,非常重要的一个发布会。但现在,肯定遭受了一个很大的损失。”

为了让未来可能到来的损失降至最低,有些工作必须要在现在提上日程。广州一位小鹏汽车的工程师看到,公司让员工们提报驻点公司的人员名单,并计划给大家购买行军床、帐篷。园区也开放给更多私家车出入,建议“能开车的人就开车,不要几个场地来回跑,直接去目的地(实验室或者工厂)”。

变化也在随时发生。4月11日,上海宣布实施“三区管控”,幸运的是,江霖的公司被划进了防控区,还获得了珍贵的两张通行证。这意味着,企业每天可以派出2名固定员工出门采购,但只能步行或者骑共享单车,不能开车。

生活方面的需求大致能满足,但疫情牵扯下企业的经营却依然让他挂心。4月16日,苏州市宣布,吴江区、吴中区、相城区、姑苏区、苏州工业园区和苏州高新区6个市辖区进一步升级疫情防控措施,包括全面加强社会面管控,取消各类公众聚集性活动和堂食等。

“如果未来上海清零了,苏州又爆发,就受不了。”江霖说,他们工厂有很多原材料是在江浙这一带,“一旦江浙的工厂被停工,交付不过来,我们生产不了系统,也就没办法交付给客户(车企),客户还是要停工”。

作为团队的核心,江霖努力使自己的心态保持稳定。“不能有太多沮丧的时刻,就算有也要努力克服,因为我的情绪可能会影响下面的同事。”他的公司里有一间展厅,安置了4D座椅,有时他会组织同事们一起看电影,看历史片和战争片,“对比一下过去和现在,让心态稍微豁达一点吧”。