100年前,一位女性主义者的改嫁之路

民国时髦女性

称得上一位真正的女性主义者。

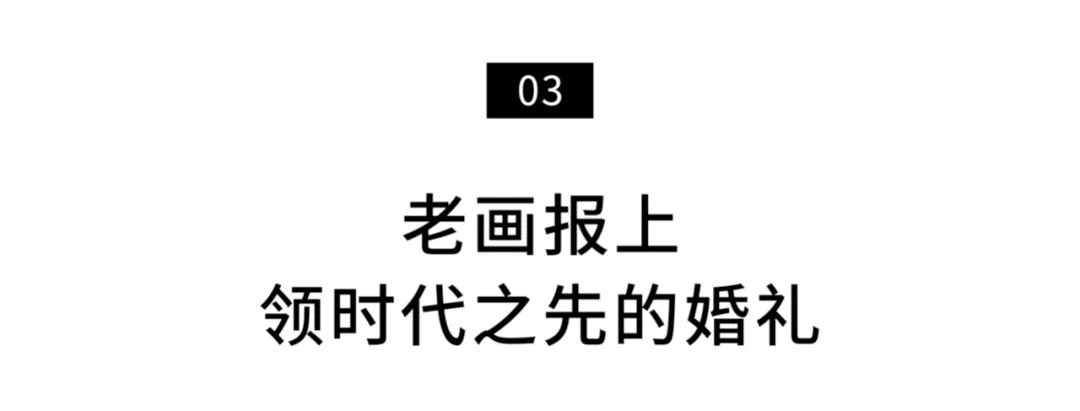

民国女星胡蝶和她的结婚照

不乏一批进步女性,大胆求爱,主动离婚。

以下是他的讲述。

讲述 周利成

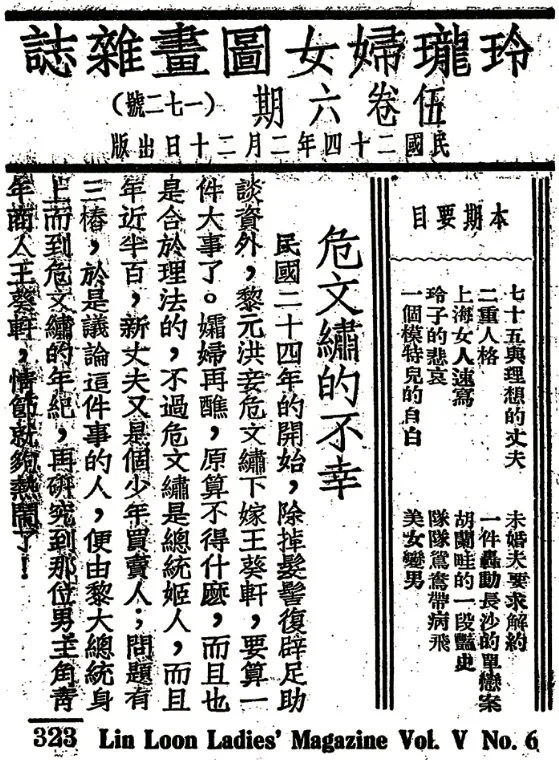

我收集的画报大多是1920年到1937年间的,这段时间因为出现了摄影画报,是画报最鼎盛的时期。

画报和报纸不同,当年被称作小刊小报,是不正经的刊物。

除了《良友》画报能请到鲁迅、林语堂外,其他的画报请的是张恨水、刘云若、王小隐、吴秋尘这些二流作家,他们笔下的生活更接地气。

民国著名演员阮玲玉

虽然在五四运动以后,妇女解放,男女平等,这种思想深入人心,1930年也颁布了新的民法典,废除了纳妾制度,倡导一夫一妻制,但实际上,女性在婚姻当中还是始终处于被动的地位。

令人震撼和感动的是,你会看到一个个进步女性勇敢地站出来,“遗孀再婚先行者”危文绣应该是其中浓墨重彩的一笔。

最早我只是在画报上看到了湖南同乡会发的一篇文章,谴责危文绣“再婚不仅玷污了民国的大总统,也玷污了国家”。

我觉得这个论调很匪夷所思,于是就顺着这个线索开始找,她是谁,是怎么嫁给大总统黎元洪的,黎元洪死了之后她做了什么……

《礼教压迫下的危文绣》

原来,危文绣最早是一个风尘女子。1907年,黎元洪只是个普通官员,到妓院里冶游,看上了危文绣,让她从良,纳她为妾。这在当时,是一件附庸风雅的事儿。

不久之后黎元洪就当上了总统,因为危文绣善于应酬,他就让原配主内,危文绣主外,甚至把总统印都交给危文绣管,当年的报纸对这位姨太太也是一片赞誉之声。

黎元洪病故后,给危文绣留下了一笔丰厚的遗产。危文绣是一个很有投资头脑的人,就拿这笔钱投资绸缎庄、饭店,还和一个比她小十几岁的绸缎商人王葵轩产生了感情。

为了跟王葵轩结婚,危文绣离开了黎家,两个人躲到了青岛去结婚,结完婚以后,她在报纸上高调刊登了再婚的声明。

这一下就把黎家给惹恼了。他们发动了各地的同乡会写文章抨击她,甚至给青岛市长施加压力,青岛市长就被迫把危文绣驱逐出境,把她丈夫拘押起来,逼他跟危文绣分手。危文绣只能逃到了南方,万念俱灰,到了杭州一个尼姑庵出家。

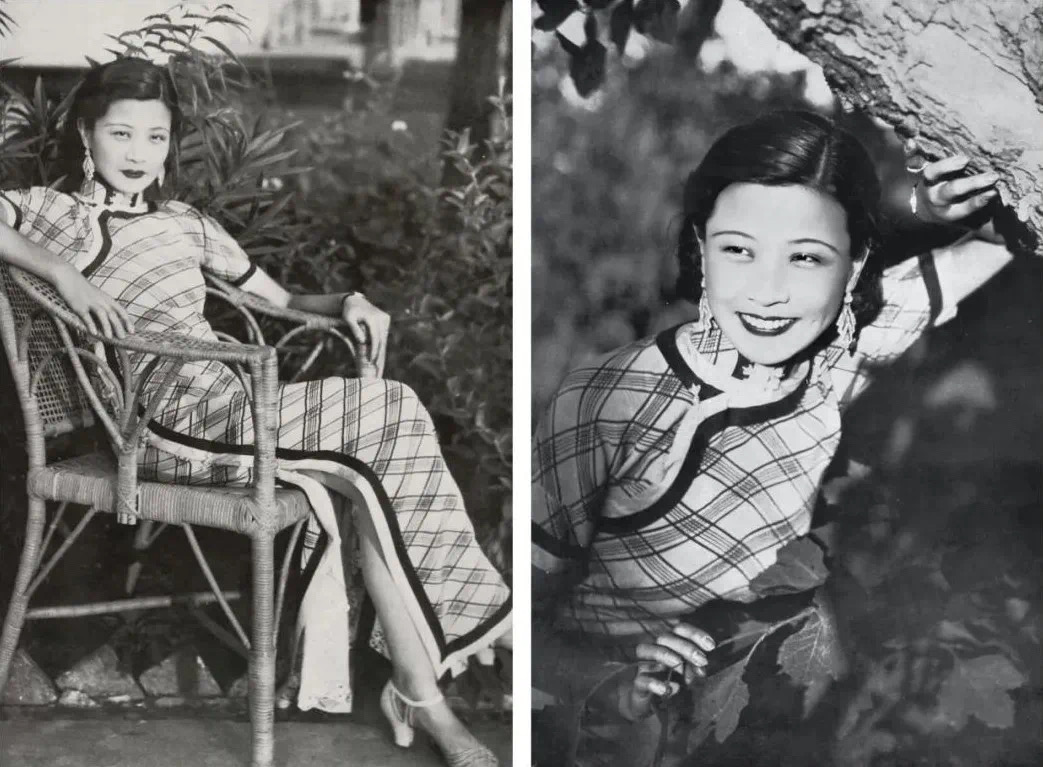

1935年2月9日《申报》对熊毛结婚的报道:

“熊氏剃髯作新郎,一时传为佳话。”

但是刚一个月以后,她听说了 66 岁的熊希龄和小他 20 多岁的毛彦文结婚的消息,熊希龄曾经是中华民国国务总理,继他们结婚之后,接连又有两对“老夫少妻”的婚讯。

这一下子刺激到正在尼姑庵修行的危文绣:为什么他们再娶年轻女孩就是佳话,而我就要忍受这些痛苦?就是因为我是女性吗?

她当即从尼姑庵出来,走到了上海,还写了一首词“回怼”:“欲树女权新生命,唯有精神奋斗”,“礼教吃人议沸腾。”发在了《申报》的《妇女园地》上,寻求舆论的声援。

当时有数百篇文章来议论这个事儿,光是《妇女园地》就发了十几篇文章。有律师站出来,从法律的角度论述了危文绣再婚的合法性,很多地方的妇女团体、妇女代表也发文章声援她。

比如南京市妇女文化促进会给危文绣的慰问电里写道:“敝会同人愿协助女士,为无量数丧偶之妇女开辟一条光明大路。”

但现实还是比较骨感的,最后危文绣不得不屈从于封建势力。后来她再回到北京,想投奔亲戚,亲戚都对她避而不见。根据我查到的资料,最后她一直孑然一生,在天津的一个赌场落入法网。

时尚社交名媛周稚芙

1932年第809期《上海画报》封面上

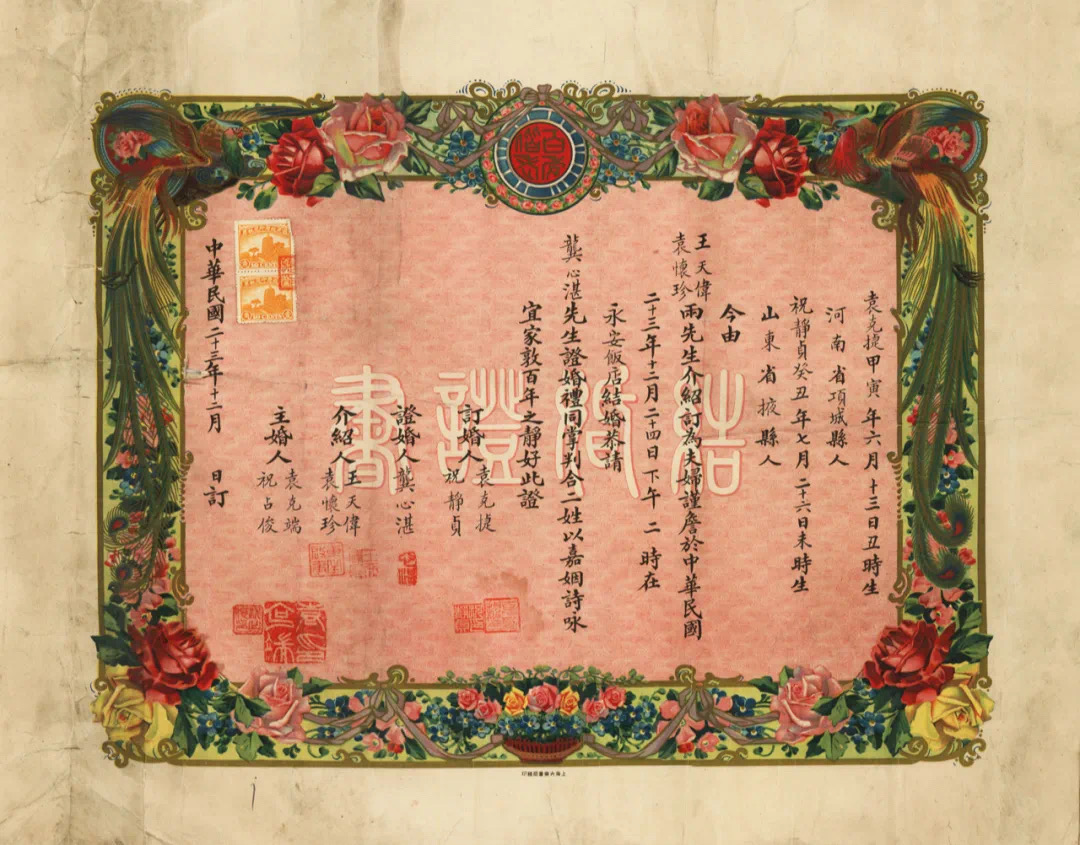

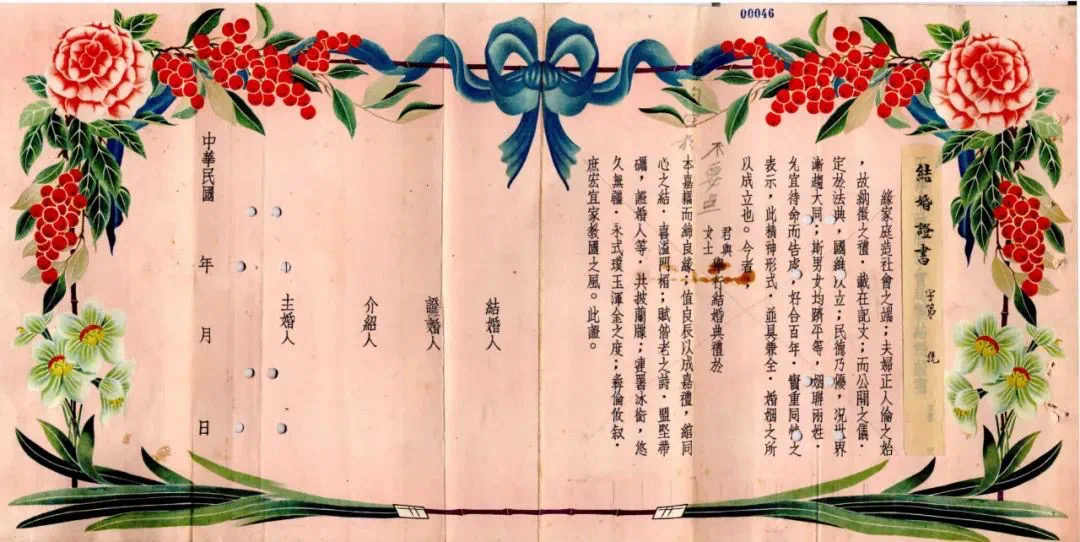

民国的婚姻整体上呈现一个非常杂乱的状态,有明媒正娶、父母之命的旧式婚礼,也有到教堂披着白纱的西式婚礼,有一夫一妻,也有妻妾成群,也有嫖娼,是一特别混乱、庞大的婚姻演变的过程。

于是,我的新书《老画报里的婚恋故事》是按照结婚的过程:征婚、订婚、结婚和离婚,又额外增加了情殇,组成了和婚恋有关的五个板块。

在普通人结婚还在听父母之命的时候,很多知识分子、社会上流开始效仿西方的自由恋爱,天津的《大公报》《益世报》,还有上海的《申报》上面都出现了各种征婚广告。

征婚广告的先驱,当属北大校长蔡元培先生。

早在1900年,蔡元培就在报纸上发了征婚广告。当时他刚好从日本回来,思想很先进,在征婚启事里提了五个条件:女子不缠足;须识字;男子不娶妾;男死后,女可改嫁;夫妻不合可离婚。

前两个条件是对女方的约束,后三个条件其实是对自己的约束,说明他是非常体谅女性的,在那个年代很难得。

对孔子第77代嫡长孙孔德成婚礼的报道

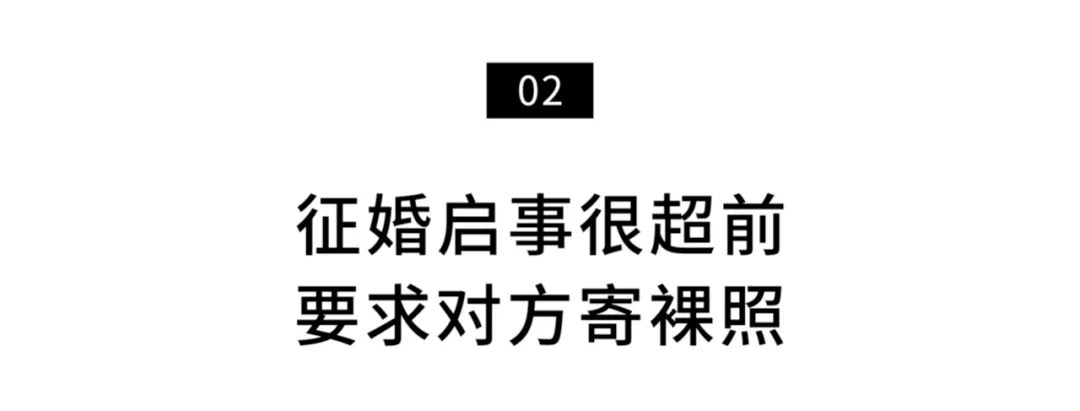

有些征婚启事非常混不吝,比如一个留美学生的征婚要求:

"身家清白,只求面无麻子,身无斑点。受过五年以上之家庭教育、十年以上之学校教育,稍悉育婴经验者。"

为了证明“面无麻子,身无斑点”,他要求应征者除了要递交详细履历之外,还要附上“全身裸体照片”,“合则约其面试,不合原件退还。”

那个年代已经有了不婚主义者,却也在《申报》刊登了征婚:

“本欲效仿西方不婚之伟男,经案绳床,从此终老。奈椿萱(此处指爷爷)年事就衰,抱孙愿切,朝夕以男长须婚,无后为大等说,絮絮相强聒。”

在他的观念中,结婚的结局无非是始乱终弃。但是挡不住爷爷一直催婚,不得已才来征婚。

民国摄影家陈嘉震和影星貂斑华订婚失败,对簿公堂

1935年第2卷第9期《青青电影》记录了诉讼当日的情景

一些新女性也不甘落后,主动出击。

当时婚姻对女性来说,还是改变生存境遇的方式之一。征婚时女性对男性的要求依次为:一是职业、二是家产、三是品貌、四是兴趣、五是教育。

但1928年3月24日《申报》刊登的征婚广告,就有点不走寻常路。登广告的是一个上海女子,出身官宦,是个独生女,说自己“虽无西子之美,亦非无盐之陋”,父亲还给她留下了两万两嫁妆。

条件这么好,但她对男方的要求很宽松,唯独不可以是上海人。因为她父亲生前常说上海男人“浮滑”,嘱咐她必须要嫁给外省人。

我翻这些老画报,感觉特别吸引人眼球的,就是封面上那些女郎,有的是彩色的,有的是大照片。

其中最吸引人的就是穿着洁白婚纱的新娘,旁边先生穿着西服领带。二三十年代居然有这么时尚的婚礼,出乎我的意料,就有意识地收集了有关婚礼的部分。

1947年的空中婚礼,新人与嘉宾在飞机前留影

天津的第?场和第二场集体婚礼

那个时候的婚礼,就已经不限地面了,海、空都有。

1929年,国民革命军的航空司令刘沛泉是在飞机上结的婚。一来是为了追求浪漫,二来是因为当时飞机事故率高,民众不敢坐飞机,以此给民航做宣传。

全程还有一架摄像机记录,后来出了个新闻纪录片,在上海的影院里上映。

1935年,滑稽演员徐卓呆的女儿徐綦,和著名报人孙漱石的儿子孙志超,在上海第六号轮渡上结婚,是中国第一场水上婚礼。

还有一股风气在慢慢流行,就是婚礼仪式在越来越简约、文明,最先在上层社会和知识界盛行。

比如漫画家王石之结婚的时候,只是在报纸上发了一封请柬,说要请亲朋好友吃饭,朋友到了现场才知道是他要结婚。不收礼金,也没有婚礼仪式,只有一位证婚人,大家一起吃个饭,就算结过婚了。

就说当年已经超脱到这么一种程度,到了一种不可理解的不重视,你说现在的人能达到这个境界吗?

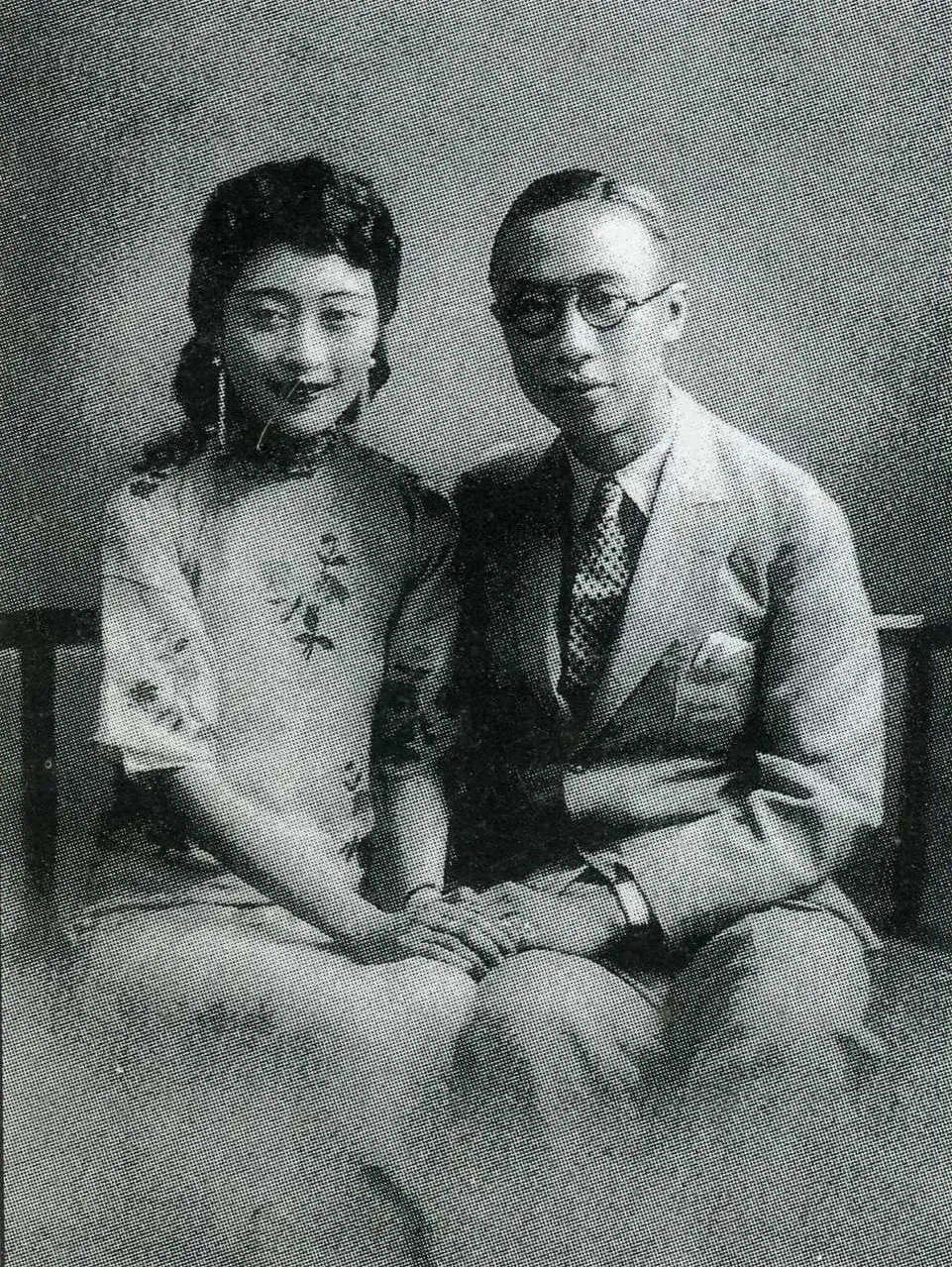

溥仪当时很时髦,喝咖啡,吃西餐,开汽车,打高尔夫球,都是带着婉容,从来没有带着文绣。甚至结婚9年,她都没有和溥仪同过房。

1931年8月的一天,文绣突然离开了当时的住所,差遣身边的佣人回去通知溥仪:“我要和他离婚。”历史上还从没有过敢和皇帝离婚的妃子。

我分析了一下,文绣为什么要离婚?

一是因为1930年颁布的民法典,规定了“一夫一妻制”,相当于不再鼓励妾的存在,文绣自己也不认可妃子的身份。

二是因为文绣的妹妹文珊,是一个思想比较超前的女性,加上闺蜜玉芬,两个人鼓励文绣一定要脱离这种不幸的生活。于是文绣鼓起勇气提出离婚,因为她感到“不能再用封建伦理观念,来强行维系这种不幸的婚姻了。”

文绣的堂哥是很反对她离婚的,他给她接连写了两封信,上面说,文绣给溥仪做妃子是家族的荣耀,被虐待也只能忍耐牺牲,还连带着文珊一起骂,说文珊是离婚幕后的罪魁祸首。

溥仪当时虽然是废帝,但在皇族圈子里他还是以皇帝自居,这一下子颜面扫地。他也召集了一批律师,商量对策,说一定不能闹上法院。最后两个人讨价还价,他给了文绣5.5万银两,两个人就离婚了。

文绣后来把赡养费分给了玉芬、文珊,付了律师费等等,自己只剩下了2.6万元左右。离婚之后,她成了小学老师,日本投降之后,她和一名少校军官再婚了。

关于“妃子革命”的新闻报道

这件事后来在历史上被称为“妃子革命”,既然是“革命”,必然有社会影响。我翻阅了此后两年的报纸,发现华北地区报道了很多女性发动的离婚案。

比如北平地区的一个妇女李王氏,在法庭上控诉自己的丈夫:“我嫁李仲玉六七年了,他不养活我,并且有白面嗜好,逼我为娼,把我押在南市窑子里。我实在不能再跟他了,请求离婚。”

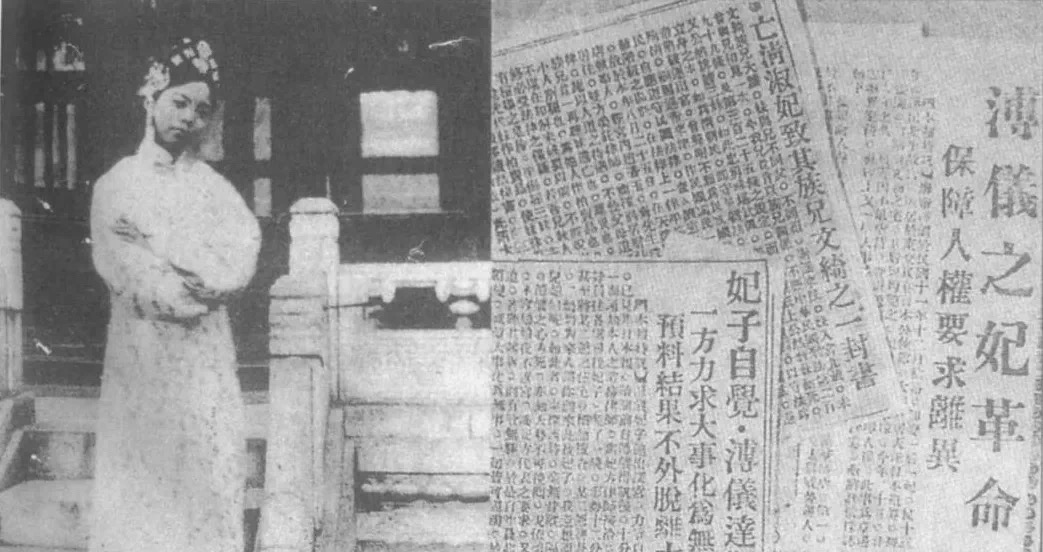

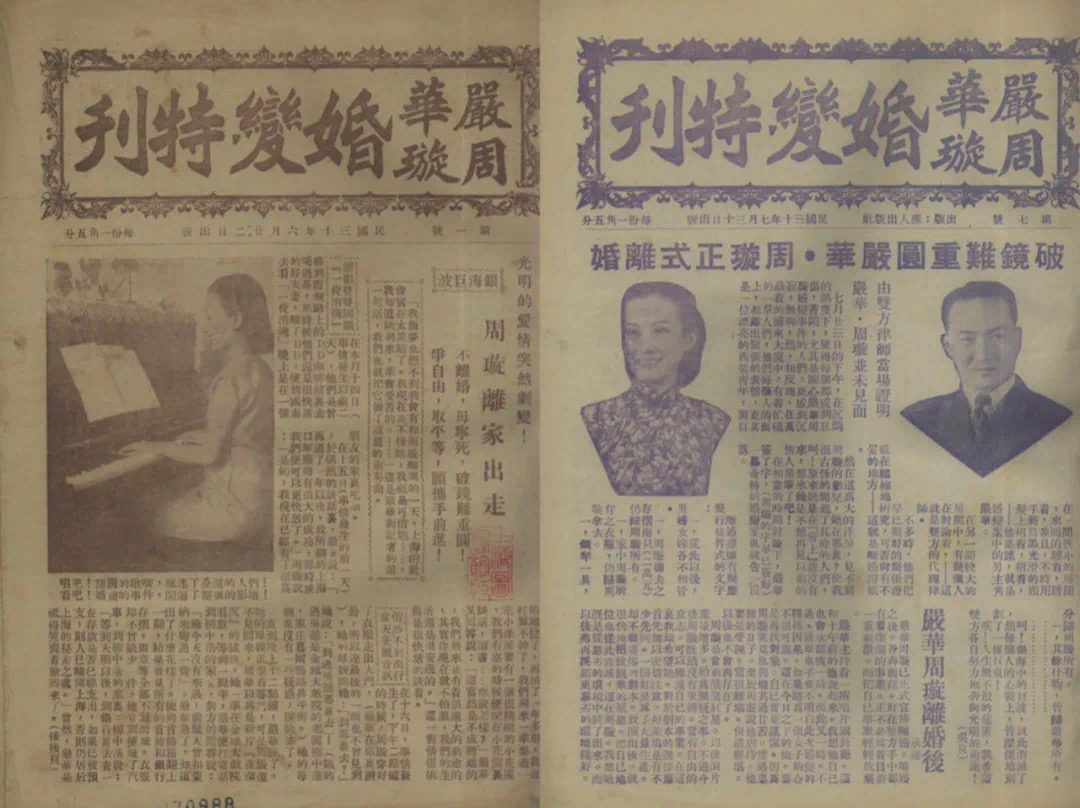

当红歌星周璇和丈夫严华离婚时

有画报出了七期《严华周璇婚变特刊》来八卦

再比如1937年,袁世凯的女儿袁祜贞,和曹锟的儿子曹士岳,按照当年的标准称得上是门当户对了,但是结婚仅五个月就闹上了法庭。

曹士岳喜怒无常,又经常去花街柳巷,一天晚上醉酒回家,袁祜贞指责他了几句,他竟然把袁祜贞的右臂给拧断了。

袁祜贞娘家知道了,大为震怒,立刻报警把曹士岳抓了起来。虽然曹家找了很多有权有势的人试图调解,但是袁家坚持要告曹士岳家暴,要求离婚。

还有消息说,袁祜贞当时已经有了身孕,因为这件事还流了产。曹士岳离开警局后倒是很快就回复正常了,每天吃喝玩乐。

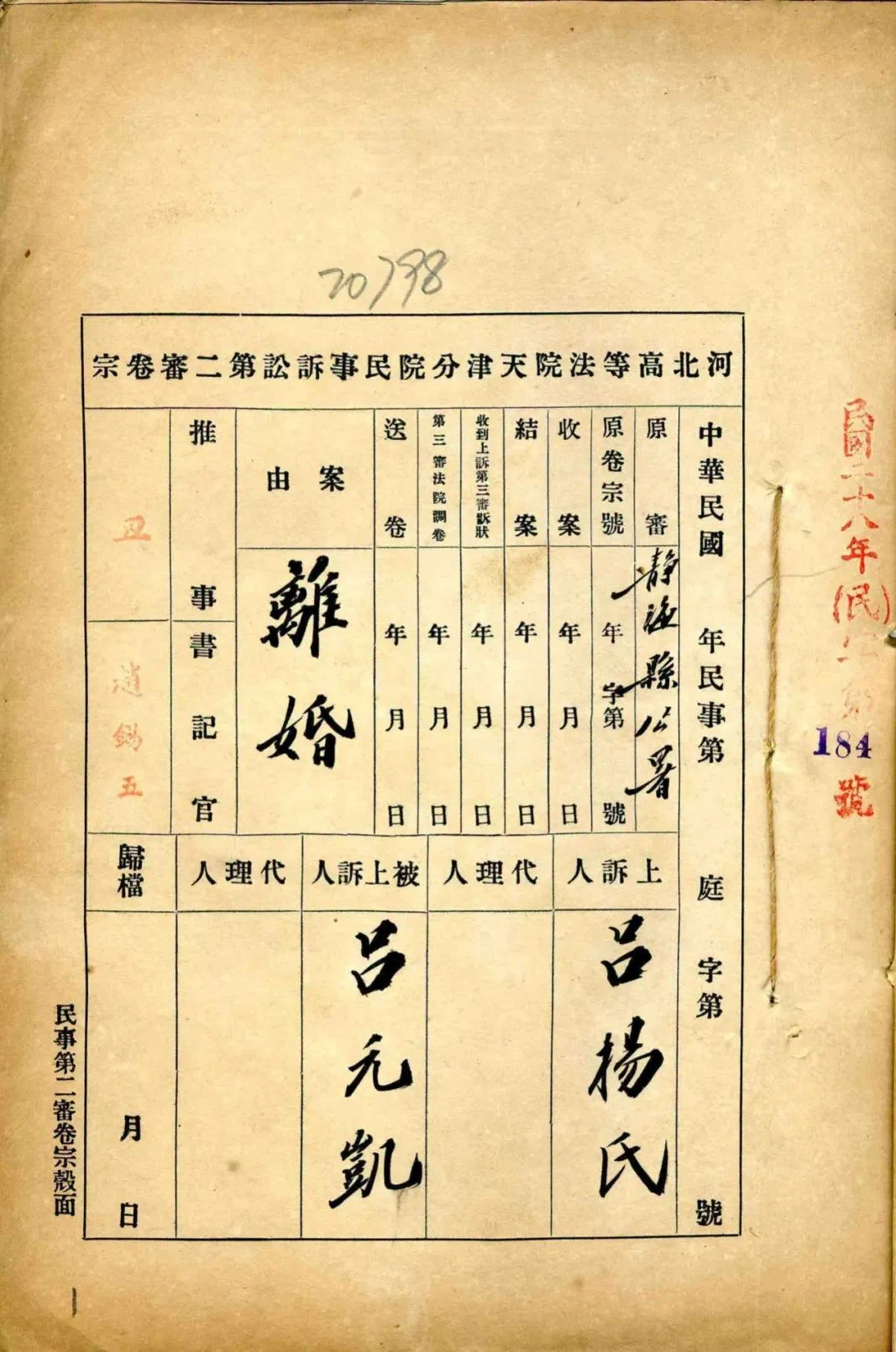

民国时期的离婚案档案

六月份,两家第一次达成和解,同意离婚,但是具体条件还没有商量好。袁祜贞于是再次上诉法院,要求法院扣押曹家的不动产。曹家没办法,只得向袁家支付了“出洋费”12万元,让她出国调养。

所谓“出洋费”,指的是当时的官员到了没法安置的时候,就会给他们一笔“出洋费”,送他们出国。之前,“出洋费”一直是男人独占的权利。袁祜贞是第一个因为离婚拿到“出洋费”的女子。

这些女性都拿起法律武器,因为有妃子离婚的示范作用,它是一个榜样的力量。

其实看到这些,还是挺感动的,女性终于有了摆脱痛苦、选择幸福的愿望,并且开始付诸行动,虽然每一步都很难,但都是在给后人铺路。

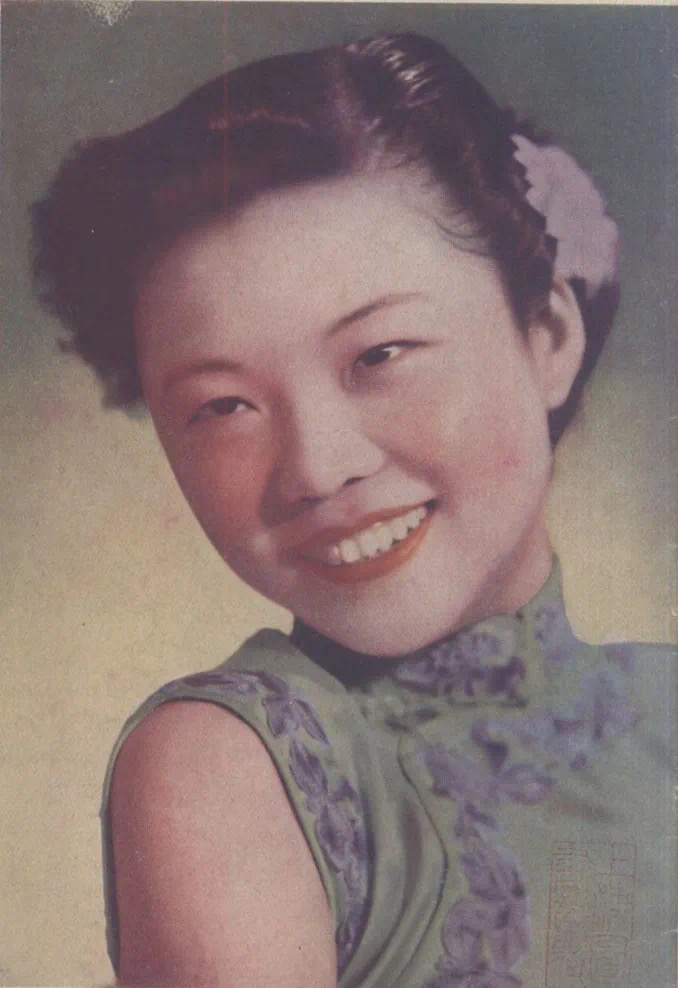

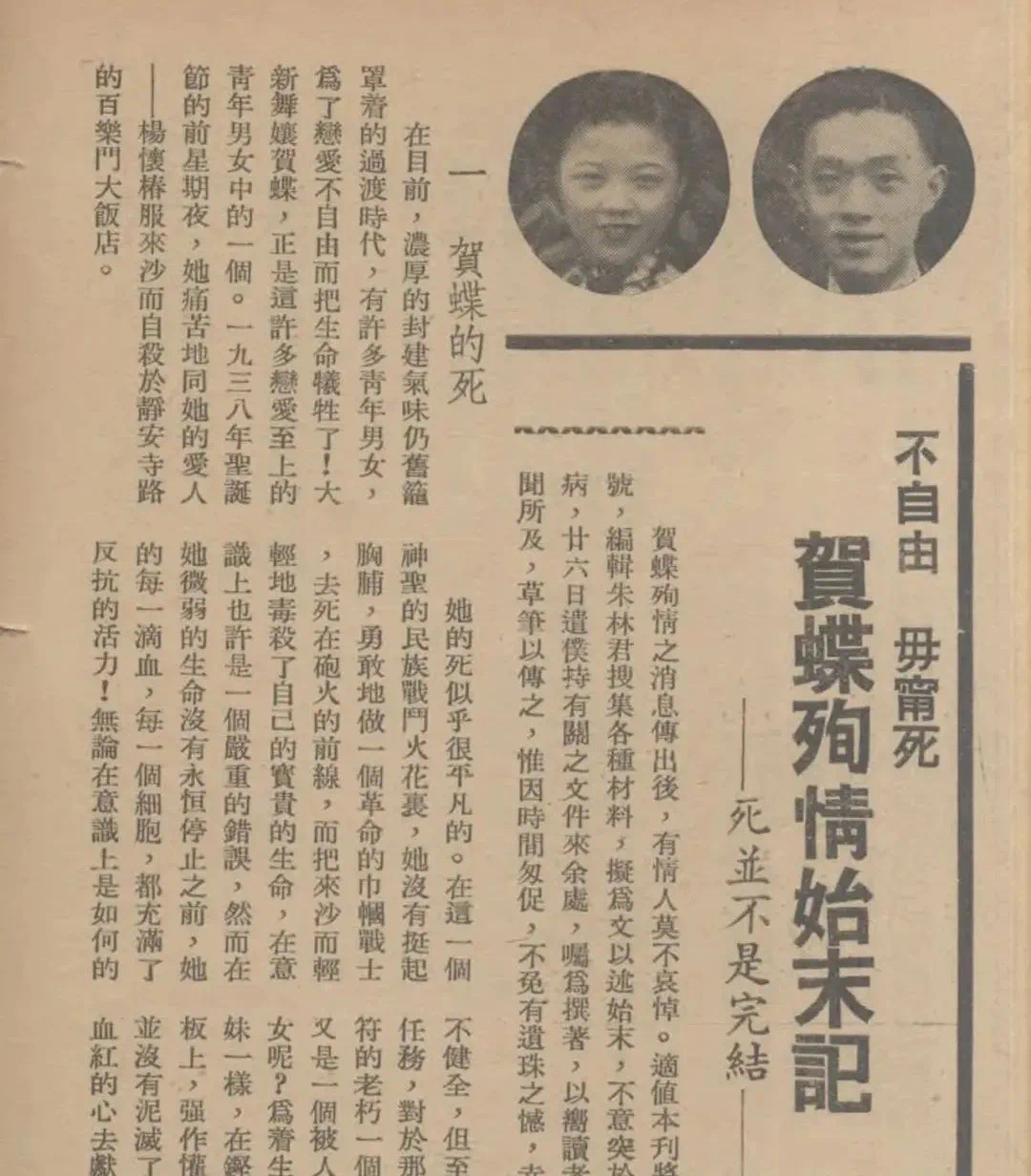

民国当红舞星贺蝶

书里的最后一章“情殇”是我最后才加上去的,因为我在关注老画报中的葬礼、讣告时,发现很多和婚恋相关。比如恋爱不成,反目成仇,最后造成了情杀。也有非常壮烈的,比如男女恋爱遭到父母反对,选择以死明志。

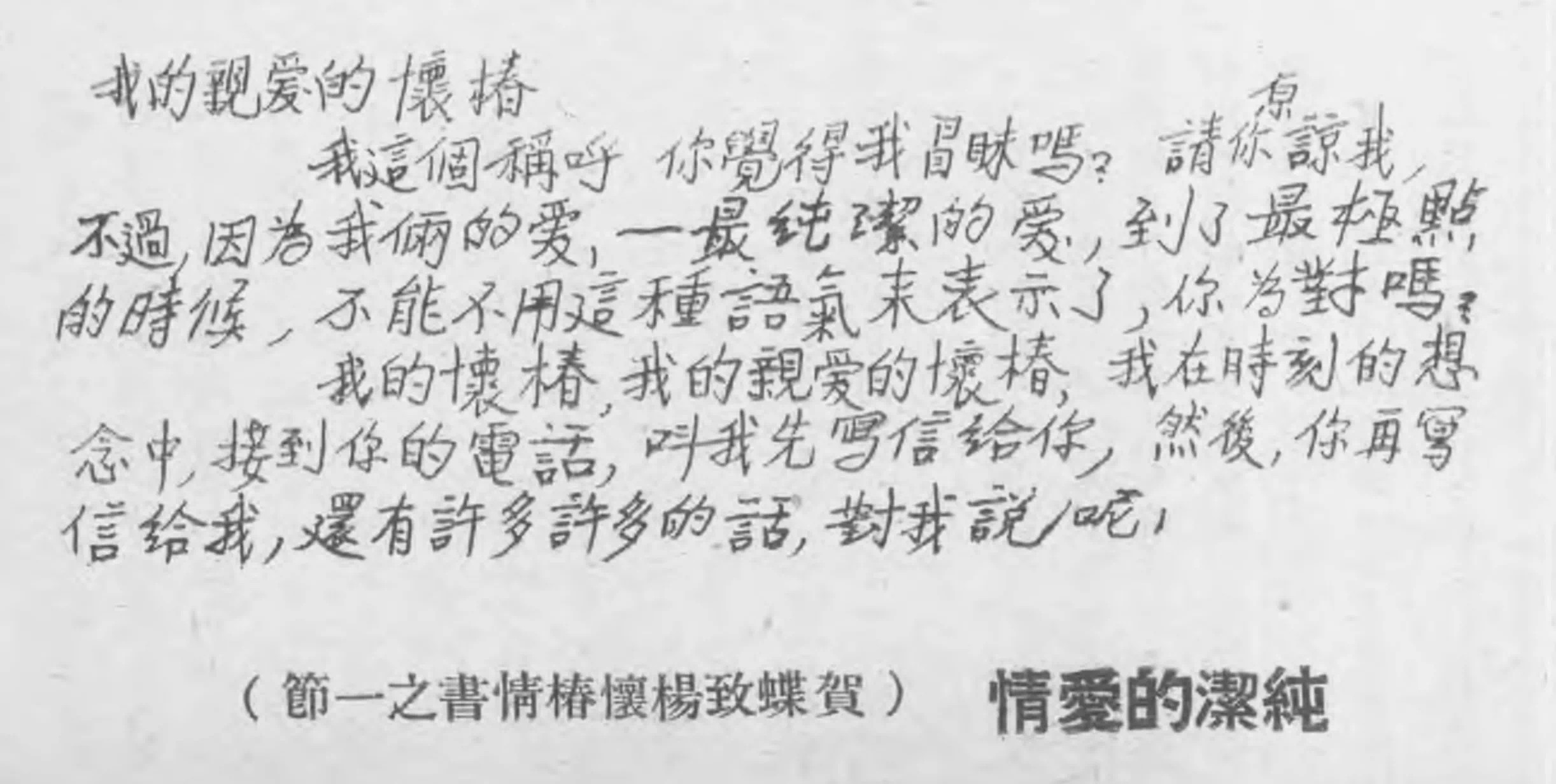

民国舞星贺蝶和恋人杨怀椿的故事,就是一出悲剧。

贺蝶是当时全上海的当红舞星,只有17岁。杨怀椿是一个舞客,21岁,和她跳了一次舞后就被她倾倒,每晚都去舞场,对她一掷千金。

两个人很快就坠入爱河,除了在舞场跳舞,就是去约会,约会结束了还要打电话、传情书。

杨怀椿虽然是个富家公子,但他是个比较懦弱的人。当时因为杨怀椿经常“霸占”着贺蝶,舞场其实很不欢迎他,还有舞客放风说要收拾他,然后他就两个星期没有去过舞场。

他们的恋情很快就被双方父母发现了,他们当然非常反对,觉得门不当户不对。贺蝶的母亲不许女儿再和他见面,每晚都去舞场守着,散场后护送女儿回家。

杨怀椿的父母就更不同意了,坚决不允许一个下九流的舞女进家门,逼着他和另一个女子结婚,时间就定在几天之后。

两个人抗争不成,决定殉情。一天晚上,贺蝶假装和一个舞客出门,躲过了她母亲的“监控”,然后去和杨怀椿见面。两个人跳舞到两点半,一起来到百乐门饭店。

房间里,杨怀椿已经准备好了毒药,他们谈笑、唱歌、跳舞,闹到凌晨4点多,然后双双服下毒药。等到服务员发现的时候,两人已经奄奄一息,送到医院就过世了。

这件事当时轰动了整个上海,各家报刊竞相报道,舆论的焦点都在贺蝶身上。

有人觉得贺蝶之死是懦弱的表现,有人觉得这是对“舞女无情之说”最有力的回击,有的认为贺蝶一个弱女子不可能和封建势力作斗争,只能选择以死抗争,已经非常勇敢了。

通过她的悲剧,我们也能看到,当时所谓的“男女平等,婚姻自主”还是在停留在口号上,停留在知识阶层和上流社会,还有一段很长的路要走。

我最早是在旧书摊上淘到了10本叫《369画报》,我才知道有“画报”这个东西。当时是2000年,我正在天津档案馆工作,用报纸、文献来写故事,但一直苦于照片过少,所以看到老画报时,更是眼前一亮。

只要是周末,我就到天津的三宫、文庙、古文化街这几个地儿,甚至去北京的潘家园、报国寺、琉璃厂那边去淘。

以前100块钱能买到一张4开的报纸,后来一下子涨到400元,我就买不起了。我就联系了全国各地的档案馆、图书馆,如果馆里收藏了老画报,我就去查去看。

当时他们都能提供原件,没什么人翻看过,书页上全是灰尘。我开始扫描这些画报,一边还做目录索引的工作,最后收集了20多万页。

部分图片由时装插画师廉子雎提供

=========================================================

一个导演的“喜剧”人生

网友们觉得我的故事悲剧性太强,那么好吧,今天我就来给大家讲一段喜剧性的故事。说是喜剧,但或许大家听了还是嫌太悲,那么就说它是黑色幽默吧,于是我给标题中的喜剧二字打上了引号。

故事中的主角是一位话剧导演,他是我妈抗战时在湖南教的学生,后来成了一名话剧导演。顺便说一句,我妈从北京调到湖南,以致我终身成了湖南人,就是这位做的“好事”。当年他到北京中央戏剧学院跟苏联专家进修,找到我妈,劝她调到湖南来工作的。在这个故事里,这位导演的代称是S。

S在抗战时上中学就不是个安分的角色,我妈说他有一次跟训育主任闹翻了,竟手持一条扁担,将训育主任追得围着操场跑得比兔子还快,以致事后险些被开除。日军相继攻占长沙和衡阳后,在逃难的路上S和几个同学一起,被抓了壮丁,也是我妈得知后,亲自出马软硬兼施将他们救出来的,然后S又参加过国民党的青年军。解放初期S是怎样进入剧团的,我妈大概不大清楚,他们师生重逢时,S已经是一个很有才华的青年导演了。

S的妻子是个歌唱家,在省歌舞团工作,与S生了三个孩子,我家初到长沙时,两家经常往来。特别是剧团外出巡回演出时,我常常被寄放在S家里,与他的孩子们一起,跟着S的老母亲生活。我管S的母亲也叫奶奶。可没多久S就和他的妻子离婚了,也不知道是说他们俩谁有了一次婚外恋吧,反正离婚离得很坚决。之后,S又与省里某戏曲剧团的一位有名的女演员结了婚。他的第二位妻子也离过一次婚,前夫是另一位被打成了右派的导演。S的第二位妻子又为他生下了一个女儿。S的第二次婚姻在当时,哪怕是在文艺界都算是很引人注意的。除了他和她都是不大不小的名人之外,他们二人的行迹也是很惊世骇俗的。那时候各家都没有自己私密的空间,比如说都不会有自己家的卫生间吧?S和他的第二位妻子就敢双双占据公用的小洗澡间,二人在里面嬉笑打闹,水声、欢叫声传出老远,令其他来洗澡的人听得耳热心跳,避之唯恐不及。他们的好日子到文革时彻底结束了。

文革一开始,S挺不甘寂寞的,贴了不少大字报。可他自己是很有些把柄给人家抓的,比如说当过国民党青年军,另外他的出身也不好,老辈子家中大概还是颇有些产业的。于是他的大字报成了惹火烧身的导火线,马上就被打成了“白专”典型,混入党内的阶级异己份子。S不服,宣称以绝食对抗,可他躺在床上饿了五、六天,却一点未见消瘦。造反派觉得有蹊跷,抓住他的被窝一抖,马上露馅了!被窝里滚出了很多吃的东西,有水果罐头,有肉包子……这下子可就真正开始对S专政了!S挨了整,老实了一段时间,很快又到“反击资产阶级反动路线”的时候,S于是又再次“跳”了出来,宣布自己也造反了。

他快四十的人了,竟也弄了个红卫兵袖章戴上,爬上火车上北京串连。在路上有人查他的来历和出身,他大大咧咧地告诉人家,我原来是党员,可已经把党证给撕了,我要跟着毛主席重上井冈山,重新入党……

结果北京没去成,闹了个被押送回长沙,交原单位看管!文革中各派你方唱罢我登台,S寻找着各种机会,但凡有一点可能,就绝不置身事外。闹来闹去,到最后“大联合”时,S终于被定性为现行反革命,正式判了十几年的刑,关进了监狱!

S的第二个妻子成了现行反革命的家属,可倒了大霉了!接着又有个搞专案的军人,乘人之危占她的便宜,却在公园里双双被捉。没说的,反革命的家属腐蚀革命军人,革命军人当然要受处分,但反革命家属更得罪加一等。她只能带着孩子被遣送到边远的山区去接受改造,并且也听组织上的话,与S办了离婚手续。S的第一个妻子生的孩子们总算还有个亲妈,都又重回亲妈的名下,而他的老母亲也只好依靠其他的亲属接济,苦熬着等待儿子释放的日子到来。

今天回头想,当年的时间其实过得挺快的,转眼就到粉碎“四人帮”了。S的案子也得以重新审理,说到底,他的事用那时候的话来说,充其量算个“跳梁小丑”,哪够判那么重的刑啊?于是好像也就顺理成章地又弄成了平反昭雪,无罪释放了。大伙儿说,这叫什么事?闹了半天牢算是白坐了,老婆孩儿可全不是自己的了!S能想得通吗?他开始了新的一番锲而不舍的努力。

S努力的对象不止一个,他轮番向自己的两个前妻进攻,但求能有一个回心转意,与自己破镜重圆就行。可这两个女人却像商量好了似的,全都软硬不吃,没有一个愿意回到他的身边的,尽管她们两人此时都未再找伴侣。S的第一个前妻早已不唱歌了,成了一个电影剪辑师,他的第二个前妻也不再唱戏,调到艺术学校当了教师。S一段时间中间,几乎不干别的事,不是跑电影厂,就是泡在艺校不走,弄得这两位前妻都不敢在自己家里多待。

据说有一回S在艺校被自己与第二个前妻生的女儿往外赶,他暴跳着怒吼:“你不晓得老子是谁啊?老子是你的爷(父亲)!你这个黄眼畜牲(相当于北方话中的‘白眼狼’之意)!”可他的女儿竟毫不被他的声色俱厉所动,可见确实让他骚扰得恼了火。

S终于死了心,另辟蹊径,开始了他的又一次情感冒险。他到一个地区剧团去为那里排演一出京剧,与一个比自己小二十多岁的女演员纠缠上了。那女人的丈夫也是同一个剧团的男演员,被分在另一个演出队外出不在家。S于是在排练之余,常偷偷溜进这女演员的家,与其幽会。没想到这个女人楼上的邻居与她有些嫌隙,一来二去注意到S可疑的行踪,决定找机会来个捉奸行动,出出那女演员的丑。

话说那一天,邻居看到S又进了女演员的家门,等了半天估计火候差不多了,就率几个帮忙的突然打上门来。门敲了半天仍不开,门外的人更认定里面一定有戏,敲打得更紧。终于那女演员打开门,横眉冷对地说:“你们想干什么?”邻居二话不说,拨开她就闯了进去,心想抓到老家伙再看你有何话说!可没想到室内遍寻不见S的踪迹。来捉奸的人们不相信,床地下、柜子里都翻看了,就是不见那个大活人。女演员抓着理了,双手叉腰提高了嗓门,声称要说个明白。捉奸的人正理屈词穷步步后退,楼上他自家的老婆听到了吵闹声,知道自家男人捉奸未能得手,反被对方占了上风,担心地从楼上窗口探头出来向下张望。这一探头不要紧,谜底就此揭开,真相大白了!邻居家的老婆三步并作两步从楼上冲下来,将自家男人拉到窗口向外一指,尖叫道:“你快看!”只见S赤着上身,仅裹着一床被子,站在窗外突出的窄窄的遮沿上,身子紧紧地贴着楼房的外墙。要知道,那女演员家可不是在一楼,起码是二楼以上吧,而S那年已是近六十的人了!

S出了这天大的丑闻之后,那女演员干脆离了婚,搬到长沙与S同住了,他们之间好像没办正式的结婚手续。那女演员的工作都丢了,一、二十年的工龄也不算数了。两人很快就矛盾重重了,加上那女演员的前夫数次跑到长沙来吵闹,号称要杀了S,据说有一次他拿着刀追到话剧团的排练现场,将正在给演员说戏的S吓得钻进了座位底下。S怀疑那女演员是与自己的前夫串通好了的,是为了谋财上演的一场滥情戏,S出狱后得到过一笔较大数额的补偿费,他坐牢好几年,光补发的工资都有近万元,在那时候倒也确是很诱人的一笔财产呢。

女演员当然不承认,二人便从口角发展到动手厮打,没多久就分道扬镳了。

S年逾花甲之后,基本上是一个人过的。他与第一个前妻生的大女儿就在同一个话剧团里工作,但从来对他避之惟恐不及。本来嘛,谁要是有这么一个爹整天在眼皮子底下晃,恐怕都不会觉得是件光彩的事吧?我妈也与她这位“高足”早没了往来,只是还能常听到些关于他的叫人哭笑不得的事。

突然有个令人震惊的消息传来:S死了,而且不是自然死亡,是自杀!那过程是我亲耳听S的邻居说的,据说是一天晚上七、八点钟的样子,天刚黑下来不久。别人家都正在看电视,突然听到楼外一声沉闷的钝响,就像是有人从楼上往下扔了一截木头似的,“嘭”地一声。从楼上阳台上往下一看,只见一个黑影横在流水的明沟旁边,黑咕隆咚看不真切,黑影的一端还有两个发亮的白点。大家下楼仔细一看,S已经气绝,血流五步之内,那发亮的白点却是他穿了一双白色的网球鞋。

大家可别以为S自杀是因为什么情感因素,他浪则浪漫,却绝不是会因情殉死的类型。S是为了排遣寂寞染上了麻将瘾,有个开修汽车作坊的人盯上了他,天天找他打牌。S可能是入了人家的圈套,逐渐输得需欠帐乃至于借赌资。他欠了上万元的赌债,被人家追索不已。S的死令人剧团的同事们感叹,说他一生惊世骇俗,不甘寂寞,连死都要死得吓人一跳。我回家告诉我妈说:“您那高足死了。”她一时没反应过来,问:“谁死了?”,我说是S,她惊讶地“哎呀”了一声。

我妈听我把S因赌欠债而自杀说了一遍,半天无语,然后只说了一句:“这小子!蹲大狱都挺过来,怎么还这么想不开……”事发后不久,我碰到过一次S的大女儿,我们是一块儿长大的,我小时候被寄放在他家时,还在一张床上睡过觉呢,本是熟得不能再熟的“发小儿”。我不知该说些什么安慰她,刚说了一句:“你爸的事我听说了……”她立刻打断了我的话:“他死了还好些!只是何必这样死呢?还嫌我们跟着他出丑出得不够啊?”