一群陌生人的善意:帮上海女孩寻找救命药

======================================================

吉林疫情下的红区护士和消防员

2022-03-26 10:28

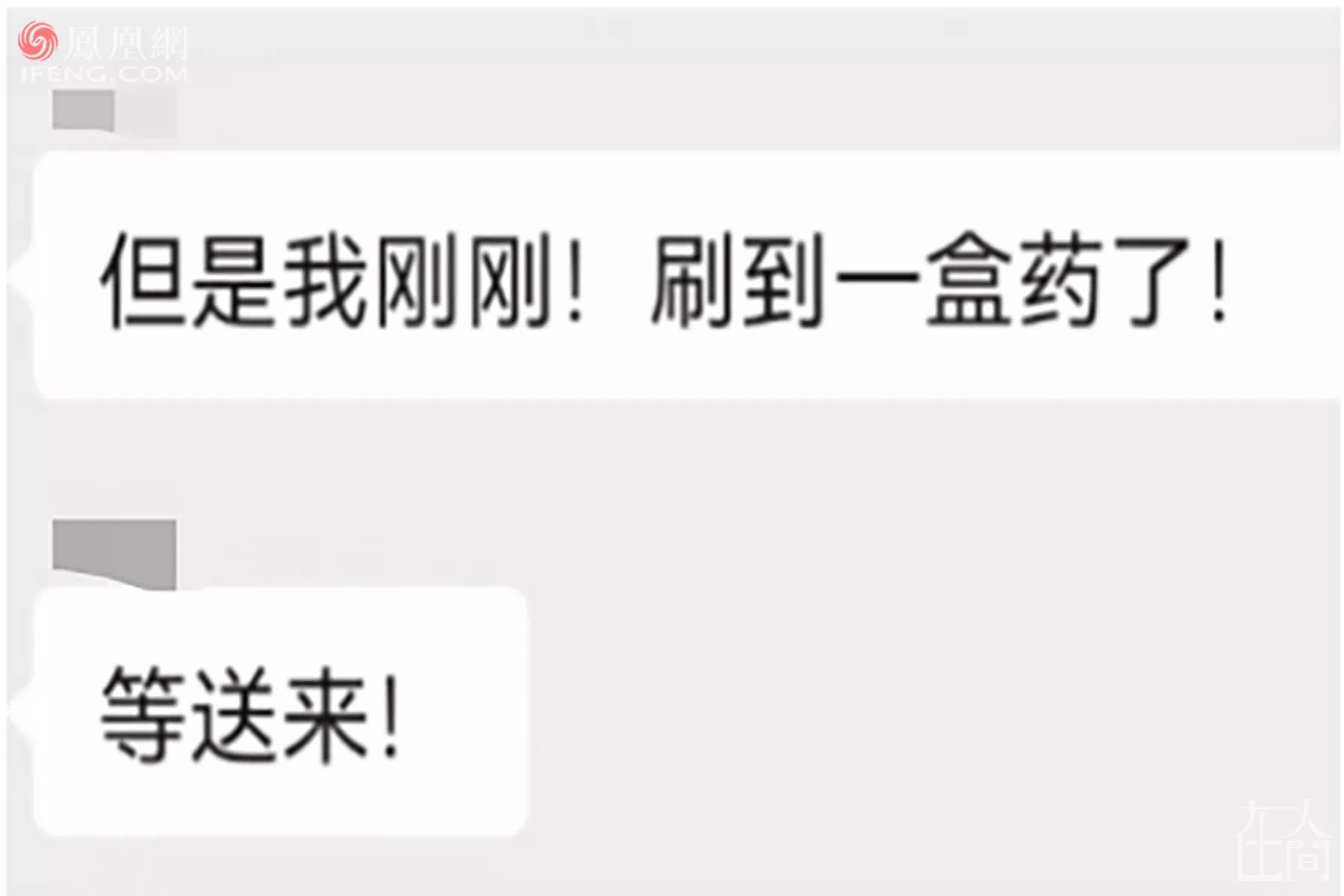

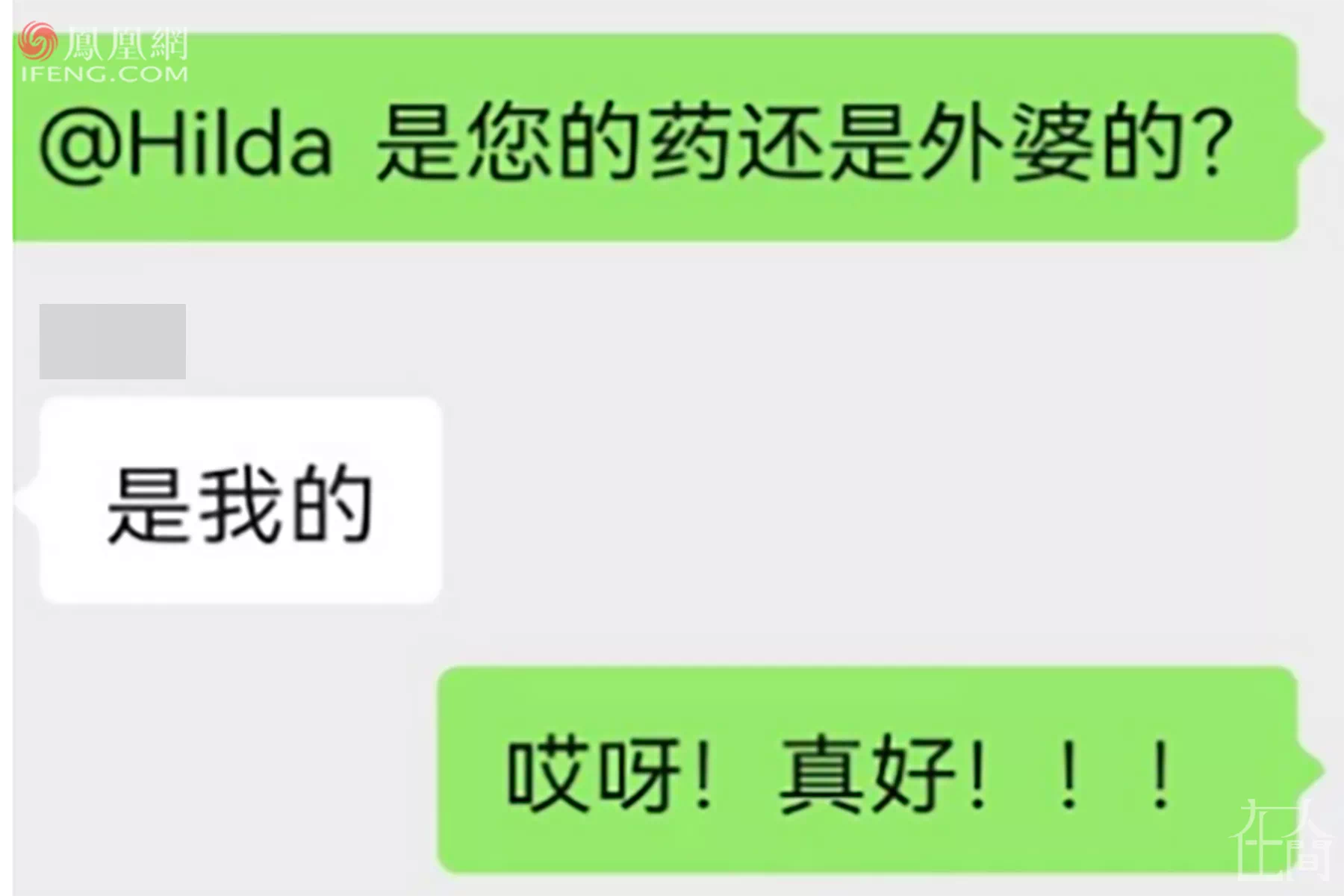

“现在全院停诊,病人也被转运走,只收新冠的。我们要成立消杀组,这帮孩子自愿报名,有9名手术室护士,4名神经科护士,4名老年科护士,两名胃镜室护士,一个烧伤科护士。每个科室都被拆得四分五裂,有的当搬运工,有的进到病房当护士,都想尽一份力。”3月11日,吉林省人民医院收治了第一例新冠病毒患者,殷慧慧连同20个小护士进到红区做消杀。他们每天穿着防护服在里面工作六七个小时,不吃不喝不上厕所。

根据吉林省卫健委发布的数据统计,自3月1日以来,截至3月24日24时,吉林省本轮疫情本土感染者已近3万例,其中确诊病例21611例,无症状感染者8166例。在疫情防控形势严峻的情况下,有的城市已经做过超过十轮的核酸检测,很多医护人员和志愿者正在全力投入抗疫工作。

胡翔、王金刚和李芳政都来自吉林省森林消防系统,他们有的从事森林消防工作近二十年,抗洪抢险、上山打火都经历过,有的刚刚入职一年多。“疫情刚开始的时候,我很紧张也很害怕,怕自己生病或感染上”,21岁的李方政说。

如今,疫情,成了他们新的战场。

以下是殷慧慧、胡翔、王金刚和李芳政的口述:

@殷慧慧

吉林省人民医院护理组负责人

我2003年毕业,上北京和上海都学习过舒缓治疗,现在是医院这方面的负责人,经常上社区居家去照顾他们,测个生命体征,甚至要看他们癌痛的程度,是不是到住院治疗的程度。

我不愿意做普普通通的护士,忙来忙去重复一样的东西,我喜欢挑战。我去做舒缓治疗,让走的人安详,活着的人舒服,我觉得特别有意义。灵魂洗礼是一种大爱的方式。每次为一个老人服务之后,她们家人都成了我的好朋友,总跟我联系。

我喜欢“正”的东西,爱折腾,每天都想过得精彩一点、充实一点,人活着很短暂,就80岁,我现在已经活了一半,还有一半的时间,我要完成很多事儿,所以不能浪费。我没有任何爱好——打麻将、抽烟喝酒都没有,看个电影或电视剧对我来说都是一种浪费。

要说真有什么爱好,可能就是喜欢吃点好吃的,也是一种解压的方式。我提醒不完美,其他都还可以。

2020年疫情以来,我舍家撇业去过天津、哈尔滨等城市支援,都是自己主动报的名。上次去公主岭市(长春市代管),还没有这么严重,但也封城了。那还是冰天雪地的时候,我们在一个护士学校里,坐在改装成核酸室的大巴车上,从窗户的口伸出手。

我们的手不停地消毒,上面都是冰碴儿。我一天抠了1000个人的嗓子,手冻僵了,找司机师傅暖一暖再接着抠。最后手跟冻伤了似的。

■ 殷慧慧

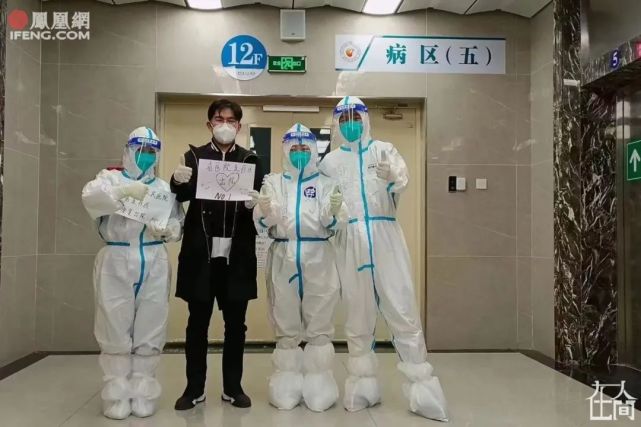

■ 吉林省人民医院本次疫情第一个康复出院的患者与护士合影。

这次不用出去了,在家门口整。医院被征用后,就停诊了,分成了红黄绿三个区域。红区是纯纯的照顾新冠患者的病房;黄区是过渡区域,比如帮助红区的人穿衣服、消杀等;绿区是在办公室下医嘱,指导红区的工作。因为我是护理部的,那时候还在绿区,倒病床、搬患者、整理物资等,忙得不能回家。

现在全院停诊,病人也被转运走,只收新冠的。3月11日,医院收了第一例新冠病毒患者。后来里边人手不够,我连同20个小护士进到红区做消杀工作,承担了保洁阿姨的工作,掺杂着护士的方式和要求。

我们要成立消杀组,这帮孩子自愿报名,各个科拼成了一个组——有9名手术室护士,4名神经科护士,4名老年科护士,两名胃镜室护士,一个烧伤科护士;其中最小的26岁,最大的41岁,还有两个1米8大高个的男孩。每个科室都被拆得四分五裂,有的当搬运工,有的进到病房当护士,都想尽一份力。

我是消杀组的组长,但院里好几千人,也只认识里面的七八个,剩下的都是刚认识。大家的目的是把疫情扛过去,担起保洁的任务,很团结。

第一天去的时候,很混乱。我们负责两栋楼、一个大厅、一个连廊还有一个托间的消杀工作,还有垃圾清运。

每栋楼有10多层,两栋楼22个科室都开了,一个科收大约60个患者,加起来1500个患者。病房我们是不用进去的,他们产生的垃圾由本科室的护士解决,按照要求打包好,贴新冠签再消杀。做完这些,他们直接把垃圾扔到一个固定的电梯,这个电梯不载人只放垃圾。我负责监管物梯的运转、垃圾清运。

还有一个环节是消杀。你知道那个“呲溜”的东西吧?背着它不停地走,逢物必喷。组里男孩负责,女孩腰受不了。喷完之后,地上出现一些道道,下一组的小女孩护士再拖两遍甚至三遍,消杀加清洁全有了。

再就是纸壳子。不停地运输,会产生很多纸壳子。戴着护目镜,穿着防护服,戴着三层手套,拿小剪子把这些纸壳子变成可装在黄色医用垃圾袋里的大小,因为它们不能暴露在空气中,怕上面有病毒。这些盒子不能卖只能烧,上面也写了“新冠签”,消完毒统一扔到物间里,这是统一的终点。

■ 吉林省人民医院消杀组护士在工作。

我们做的工作跟保洁一样,扫地、捡杂物、拖地……电梯间是我们的重点,有运送医护人员的,有运送患者的,都是分开的。我们必须得给予消杀擦拭,地面清扫,保持一个干净的状态。

消毒剂浓度高,有的孩子会起荨麻疹,有的会感冒。他们请假,我就不停地调整排班时间表。

穿着防护服挺难整的。动作大了,防护服破了我们直接暴露,暴露之后我们就得隔离15天。在弄硬纸壳的时候,还可能把手刺穿,把脸刮伤,所以我们非常小心。拖地的时候,动作大了,容易扯破防护服,动作小了又拖不干净。你知道戴着N95口罩,再加上防护面屏、防护镜,再穿上防护服,捂一身汗,平时眼睛全是汗珠。

穿上这身衣服,不论大小便都要停止。这是最难的。出行前,不敢喝水,饿肚子上场,要不然在里面很遭罪。只要进舱,这身衣服就不能脱,脱了必须出舱。

病房一般很少去,偶尔我们会看到患者自己来病区的门口取餐,吃完把垃圾放在门口,护士就收走。护士像一个照顾者,帮他们打针发药,但现在重患没有那么多,很容易得上,但症状很轻。

之前是我们21个人统统进去,一起干活,比如一起踩纸壳子、一起拖地,后来我发现这样浪费大家的精力,有的闲有的忙,分工不太合理。后来我调成了上午班10人和下午班10人,我机动,谁生病就替班。

上午7点去,12点出;下午3点去,8点出,在里面待六七个小时,不吃不喝不上厕所,已经是人类的极限了。

■ 吉林省人民医院消杀组护士,左起:封岩、董玲、付红丽、殷慧慧。

刚开始,这些小孩不太适应,换衣服会哆嗦。穿脱防护服很重要,不能有任何漏洞,防护服不能破损,脱的时候手还不能触碰皮肤和衣服的任何一个地方,包括睫毛、耳朵、眼睛等。脱衣服的方法很独特:摘面屏放在桶里,洗一下手;摘眼罩,再洗一下;解扣子洗一下;摘帽子洗一下……直到脱到脚后跟完事儿。脱一次衣服基本上得20分钟,洗7到8次手。每次洗手都是用消毒液洗到手腕,不停地搓,保证病毒不附着在手上。每脱一层防护服出一道闸门,沐浴一次酒精澡,呛和凉别提了。

因为人太多,政府协调了8个宾馆给我们院的医护住,专车专人接送。比如一辆车只接送我们这21个人,随叫随到。专车司机也穿三层防护服,将我们送回宾馆。

回到宾馆,一组护士帮我们做消杀,进门喷、上电梯里喷,等我回到房间,把外套脱下来后,自己还要再喷。还有一组护士每天给我们做核酸。

进房间后,我把自己脱光,将穿的手术衣全塞进垃圾袋,扔进洗手间,洒上酒精闷上,病毒就死了。尿不湿脱下去扔了,开始洗澡,用很热的水洗半个小时,主要是洗头发、眉毛、睫毛、耳朵眼、鼻子眼……凡是有黏膜和毛发的地方要多洗多冲,直到洗干净脚趾间、手指缝,才能出来吃饭。这时候,早就饥肠辘辘,很口渴了,穿上睡袍,才能喝上一瓶水。

我们的后勤保障非常好,刚到宾馆,饭就热上了。等我洗完澡出去,饭就放在了门口的桌子上。送餐的也是我们的同事,他们属于黄区,在宾馆照顾我们。

吃完饭,开始处理一大堆事,汇报、安排第二天的工作,就是这么一个状态。

我最想的是赶紧进屋躺下看手机,因为在舱里,人机是分离的。

晚上跟儿子视频通话,孩子还问“妈妈你辛不辛苦”?我也回不去,这个工作必须得到最后一个患者出院了,我才能离开。疫情持续两个月,我就待两个月,如果持续更长时间,我也做好了准备。

我拿来了所有的用品,不过行李大多是厚衣服,等开春了再说吧。宾馆天天送豪华大餐加水果、加饮料,一天三荤一素全是肉——肘子、牛肉、鸡肉、羊肉,吃都吃不过来。

■ 护士们的餐食。

我们有两个比较瘦小的女孩子,体力透支熬不住了,你想想,每天吃两顿饭,到第三顿的时候已经很晚,只想睡觉。在穿脱衣服中冻着感冒了,很庆幸不是新冠。

战争打到家门口了,我还要做个逃兵吗?必须得上前线。我不就是个战士嘛,打一场没有硝烟的战争。

有一种情怀是“长安宁,春常在”。我没考虑过在家眯着,或做绿区护士,能为抗疫尽最大的努力,我挺骄傲的。“长春必胜”“加油吉林”,这是我们的口号。

@胡翔

吉林森林消防大队

我加入森林消防队17年,大大小小的事儿都经历过,什么抗洪抢险、上山打火之类的。

我们的前身是森林武警,2018年改革转制后,现在叫“吉林市森林消防支队”。

支队目前下辖3个大队,还有一个勤务中队,实际上相当于7个中队编制。每个中队大概50人左右。

3月3日,吉林市疫情暴发,我们支队了解情况后,主动向吉林省政府请战。有一个中队写的请战书按了手印的。

从那天起,我们被分散到27个社区的70个执勤点,每个地方四五个人,一直在吉林市丰满区执勤,涉及消杀、搬运物资、维护核酸检测现场秩序等。中途这边建方舱医院,我们也集中抽调了25个精干力量去帮忙。

蛟河大队和桦甸大队从3月9日开始,与社区志愿者隔一天轮岗一次。

9号的时候,疫情越来越严重了,涉及的面也特别广。我们支队又抽调了两个大队。目前,三个大队都在执行任务。

以前对疫情的认识都是从新闻上了解的。我们队伍大部分队员比较年轻化,都是95后、00后,这个事儿突然发生在身边的时候,指战员也比较畏惧。

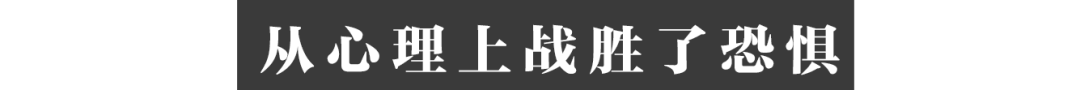

刚接手任务时,市民比较恐慌,确实很吓人,量一下子变得很多。但是后期经过单位正面的引导和教育,包括兄弟之间的相互打气,从心理上战胜了恐惧。

■ 胡翔(中)乘车去执行任务。

我们的制服背后写着“抗疫有我,无畏前行”,就相当于我们的口号。实话实说我们确实辛苦,但最辛苦的肯定是医护人员。作为报道员,兄弟们的辛苦咱报道不出去,感觉挺对不住他们。

我们的指导员也怕小孩有恐惧,支队的领导基本上天天都在一线督导,拿自己当普通一兵,没有觉得自己是领导就不上前线的。有时候战友聊天,都说“还能多做一些,还能多做一些”,但是我们毕竟跟医护专业不搭,想多做也没办法,只能默默地把手上的事情做好。社区有一个女士拉防疫垃圾,她拉不动就来找我们,几个小兄弟一人拉两个垃圾桶往前窜。

我印象最深的是有一次,我们的车还没到核酸检测的那块,正在穿防护服,一个67岁的老大爷突然拉住我,跟我说“小伙子,你们从早到晚在这儿保护我们,你们也要保护好自己”,我感触挺深的。

执行任务最开始的时候,天很冷,家里边来一个占位,轮到他做核酸了就打电话从楼上叫下一堆亲戚,我们就得跟他解释这么做不合适。突然加塞,大家内心恐慌,又都冻着呢,肯定心里不舒服。后来不存在这种情况了,大家很自觉,而且我们也不集中做核酸,而是跟志愿者到楼下,一个单元一个单元查。

有天晚上队里一个预备消防士过生日,他自己被蒙在鼓里。执勤的那块正好有一家小超市,超市的老板知道了,给煮了6个鸡蛋,还泡了一碗方便面加肠。老板觉得消防员真不容易,他本来打算煮长寿面的,但因为疫情怕造成不必要的麻烦,就没用自己家的碗筷。战友给他唱生日歌的时候,正好上边有一户隔离的,听不清是一个小孩还是大人,打开窗户喊了句“祝你生日快乐”,当时一下子被暖到了。

在疫情面前,谁也不是局外人。我是湖北人。疫情刚暴发的时候,我在北京学习,没有回家。那时候只能从他们嘴里去感受疫情这个事儿。吉林疫情暴发之后,我参与到任务当中,突然真正感受到家里当时的恐慌和畏惧感。不过毕竟见过大场面,自己慢慢调整过来了。

@王金刚

蛟河森林消防大队教导员

我从事消防工作20年,主要任务是扑救森林大火。我参加过很多次,包括山西、黑龙江、内蒙古等。火的态势跟现场的地形、气温、风力、植被等都有很大的关系,每一次扑救的危险性都不一样。印象最深的一次是我在云南实习的时候,发生大火了,山比较陡峭,我们刚开始向上扑倒,但是风力突然转变,火朝着我们这个方向窜来。当时,我们移动的速度赶不上火的速度,那个浓烟也特别呛,我们只能匍匐着往火的侧翼方向跑,最后爬出来,熏得满脸都是灰。

经历了这么多,再看疫情,也仍然不敢掉以轻心。如果说扑救森林火灾是属于血与火的较量,咱们疫情防控就属于没有硝烟的战争,危险性都很强。尤其是奥密克戎的传播力非常强,不做好自身的防疫,感染的风险是很大的。

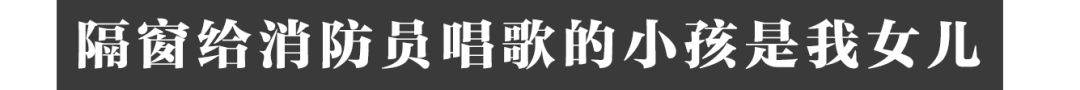

■ 王金刚(右)引导市民做核酸检测。

这次我们大队一共68人去支援。作为国家综合性消防救援队伍,防范化解重大安全风险,应急处置各类灾害事故是我们义不容辞的责任,再难也要坚持住。

我已经不知道今天是几号了。我们做任务的时候,说“昨天怎么怎么样”,但实际上不是昨天而是前天了,因为我们隔一天才来。

蛟河离吉林市将近100公里。我们每天3点钟起床,4点钟出发,抵达吉林市基本上是6点左右。6点半到7点这个时间段,我们就要到各个卡点上勤,一直到第二天早晨7点才有志愿者换我们的班。我们再驱车赶回蛟河,休整一晚,早上再继续上勤。

从3月7日一直到现在,每天都在协助吉林市高新区疫情防控相关工作。

穿着防护服,不舒服也不习惯。它特别闷,还不保暖,但必须要穿。现在这天温差大,白天还好一点,到晚上就零下十多度。为了保暖,我们穿了大概四五层。第一层肯定是保暖内衣;第二层是发的毛衣;第三层也是制式装的毛坎肩;第四层是个人添加的衣物,比如薄的羽绒服;第五层是我们的外套,也就是平时穿的体能训练服;最后套上防护服。

白天中午的时候确实热,但毕竟热比冷强。

■ 夜间协调核酸检测的消防员。

■ 休息中的消防员。

■ 年轻消防员面屏上的冰柱。

十多天下来,身体上感觉还是比较疲惫,每天24小时不合眼,特别困。心理上压力也比较大,因为当前这个形势很严峻。我还带了68个兄弟过来,必须确保我的兄弟们零感染的前提下,把任务圆满完成。

家里人也顾不上了。有的时候执勤从家楼下路过,也不能进去,只能在下面看一看。有个视频里,楼上的一个女孩隔着玻璃窗给下面挥手的消防员唱歌。那个小孩是我女儿,但穿防护服的不是我,是从桦甸过来的。女儿知道我也穿这样的衣服,不管给谁唱,都是抗疫人员,所以她临时决定就唱了。

我还记得有一个老奶奶,眼睛应该看不见,拄着一根拐棍,把自己所剩不多的鸡蛋、牛奶还有八宝粥什么的,拎过来给我们。鸡蛋还是煮好了的。那天刚下完雪,路上的积雪化了后地面都是水。她看不见,踩在水坑里深一脚浅一脚的。我们说“不要不要”,她还执意给我们留下,当时确实让我们很感动。

大家一定要有信心,不是有一句话“吉林终有吉临时”,我相信在大家的努力下,一定可以战胜疫情的。

@李芳政

吉林市森林消防支队吉林大队二中队消防员

■ 李芳政在执行任务中。

我家就是吉林的。我以前是日料师傅,但自从懂事开始,就向往当兵。我坚持训练,原来上学时也是体校的,当看到招募信息时,我直接就报名了。2020年12月,我加入了森林消防救援队。新训了6个月,然后下连,每天过得很充实。

这次任务我主要负责玉华社区(丰满区)。前些天有一对老人,胡翔搀扶着来做核酸。本身疫情严重,应该把他们“拆散”,我就上前让老爷爷老奶奶分开。但他们就是不分,还异口同声地说“互相离不开对方”。

可能是防疫的工作比较枯燥吧,我把很多温暖看得很细。我会从这些温暖当中,给自己加把劲。

有的人腿脚不方便,志愿者就背他们上下楼;跟我同龄的人也会主动给老人或怀里抱着婴儿的人让位置,让他们提前做完核酸,提前回家。还有一个阿姨,一开始不理解我们的工作,但做了几次核酸后,她看到我一直在这个社区待着,有一天排队她突然关心起我,让我拿个大喇叭说话,保护好嗓子什么的。刚开始肯定是像傻子似的在那儿喊,但后来有了喇叭,一栋楼一栋楼有规律地喊,也不那么费嗓子了。

■ 雪天执行任务的消防员和排队做核酸检测的人们。

疫情刚开始的时候,我很紧张也很害怕,怕自己生病或感染上。我年龄不算大,2001年出生的,没有单独面对过这种事儿,家里人都挺照顾我的。来到队伍里,我突然感觉身上的责任重了。经过10多天的出任务,感觉应该承担起这份责任。

来源:凤凰网

|

|