我,在方舱,刚出来。

写在前面

“要被拉走了。”

4 月 7 号的下午,住在上海的朋友喵喵突然在群里丢了一句话。

随后,省略号和问号相继出现。我们震惊到无言,难以想象这样一个熟悉的朋友也成了方舱隔离的对象。

喵喵倒没那么悲观,她开玩笑说,要往自己的 go bag 里塞两瓶威士忌。好家伙,这非常符合我对她的印象。

好在,喵喵住进方舱的时间并不长。

4 月 11 号,她成功出舱。今天凌晨,我收到了她发来的这篇文章,记录了她入舱三天的所见所闻。

眼下,上海的疫情依然严峻,人们为抢菜焦头烂额,微博上的求助信息源源不断。希望喵喵的经历,能为大家提供一个了解疫情影响及其次生影响的切面。

也希望,人们早日回归正常的生活。

我是喵喵,这是我带的威士忌

2022 年,新冠病毒在上海肆虐,上海鸳鸯锅,家住浦西的我,居然在浦西封控前从未被封锁过,暗自窃喜自己挺进了“决赛圈”。

4 月 1 日,全民核酸检测,整个小区阴性,我自然也以为自己能够第一批解封。

结果在 4 月 7 日,本决赛圈选手突然滑倒。我接到一通电话,对方表示我核酸“异样”,需要隔离。

为了避免给基层工作人员带来不必要的麻烦,我没有问任何问题,15 分钟收拾好了东西下楼,穿上她们提供的防护服,被转运至了方舱医院。

299 个室友的集体生活。

我在的方舱医院位于跨国采购会展中心。

同车转运的有七八个人,看年龄,有七八十岁的老人,也有和我差不多大的年轻人。一路上,大家的眉头都紧锁着,没有任何交谈。

看了太多有关新建方舱糟糕条件的微博,未来几天会发生什么,大家都不确定。

在登记药物需求后,我被带到了会展中心三楼的一间会议室。这间会议室容纳了 300 张床位,也就是说,我要拥有 299 个室友。

后来我才知道,这些室友还不算多,一、二楼已经住满了,光二楼就有 2300 人。

此时三楼舱内的布置还尚未完善,只有光秃秃的铁架床,上面放着一个压缩着的枕头,没有被子,也没有挡板。

很多人的情绪有些绷不住,一下子就崩溃了。

工作人员解释说,这是因为他们以为我们第二天才会来,很多东西还没到位,会尽快布置好。至于我担心的男女分区问题,则是从我们登记的那一瞬间,就决定了床位,不可能再更换了。

除了睡觉的地方,我第二关心的就是厕所。

厕所是展馆原装的,坐便器,有抽水功能,人不满的时候,只开了一个,女厕所总共 4 个坑位,2 个洗手池;后来人多了,就开放了两个,总共应该是 8 个坑位,4 个洗手池。

室友们的洗漱也在这里

卫生最开始还说得过去,但随着越来越多的人入住,打扫变得不及时了起来,加上有些人不冲厕所,尿尿就变成了一件有压力的事。

但这个条件已经够好了。楼下的厕所是移动的,粪水横流,抽水功能不太好,也不能及时洗手,很多人不得不在粪便之上方便。

我翻遍了自己的行李,也没找到女用站立式小便器,后来回到家里,在显眼的位置,看到了它们。

在真正住进方舱前,我在微博上看过大家秀的方舱饮食。

实际情况没有那么丰盛,没有零食和牛奶,饭也算不上好吃,但至少,三菜一饭干净卫生营养搭配。

吃不饱的话,还有成箱的泡面随便你拿。

吃过一口后才想起来拍照的早餐

我,在舱期间每天六桶

坦白说,作为一个没有基础疾病、有健身习惯、天塌下来也能睡着的人,这里的情况没有我想象中糟。

甚至连我们第一天纠结的洗澡问题,也很快得到了解决 —— 第二天,护士通知,我们可以下楼去洗澡。

当然,也算不上好。

300 人混杂在一起的气味不是那么令人愉快;床位之间只有一米也让人很没有隐私,且总有人在外放短视频;以及无论白天还是黑夜,头顶上总顶着明晃晃的灯……

睡觉时头顶上的灯

俯卧撑,天台,和日出。

入院第一天,我就给我的室友们表演起了拿手绝活:俯卧撑。

我吭哧吭哧做了五六组,每组 10 个,并提议室友们一起做,结果惨遭拒绝。

随后,我就把 Tinder profile 的第一句改成了找人在方舱里比赛俯卧撑,结果直到出舱,也没划到任何一个室友或者楼友。

最难熬的似乎是工作,作为一个手停口停的撰稿人,进了方舱并不能停止工作,毕竟房租和社保还等着我交。

但是在这里,你很难找到一张没人打扰的桌子,很难避开旁人好奇窥屏的目光,他人造成的噪音很难被耳机屏蔽。

我做梦也想不到有生之年自己会说出这样的一句话:我想要工作!在这个地方,我该怎样工作??!

朋友还在抖音上刷到了正在工作的我

好在,第二天,我找到了一个好去处。

寝室的外面,有一个巨大的露台,阳光明媚,甚至能看到楼下的春暖花开。

听着爵士,工作,累了就到地上做几个俯卧撑,如果不去想,就能假装自己并不是在方舱,而是像往常的春天一样,找个大公园码字、郊游。

后来,天台上的人慢慢多起来,常有孩子们聚在一起笑着、跳着。

还有人把几个黄色的医疗废物袋拧细了,系在一起,绑在露台的幕墙上。这样就能来晾衣服了。

但是,我的心情并没有因为这个发现而平复多少,总是在临界点边缘徘徊。

我拼命运动,靠肾上腺素给自己带来一些正面的刺激,听的歌,也从 joey alexander 听到了披头士,从披头士听到了 oasis,从 oasis 听到 4 non blondes,最后听到了自己从来不听的说唱和垃圾摇滚。

第三天的时候,我 4 点多醒来,溜到了天台,写稿、和在海外的女友视频,并给她直播了一场日出。

这也是我这么多年来第一次在城市里看的日出。

当看到火红的太阳从楼宇间升起的时候,我突然很想哭 —— 这座城市停摆了,但太阳还会照常升起。

对家的想念,都躲在被子里。

300 个人没有隐私的同住,让你不想和别人拉近距离都难。

在这里,大家任何东西都是共用的,“谁有洗发水?”“拿去!”“哎呀我没带拖鞋?”“我这有双一次性的你拿走”,插线板放在墙上共用,带来的零食随意分享,打个照面就能开始聊天。

进舱第二天,我报名了志愿者,帮忙分发物资、统计需求。

有一位 74 岁的奶奶,说话慢条斯理,展示给我她的安眠药。只剩下两天的了。这款药她吃了很多年,没有的话根本无法入眠。

医生给出了“我们开不出精神类药物”的答复,但还好,一位好心的工作人员小哥得知情况后,特地从隔离酒店帮奶奶接收了家人送来的药,带了进来。

我也因此和这位小哥熟络了起来。

他告诉我,哪里的志愿工作都有他,当年的武汉、去年的河南水灾……再算上今年的上海。他坚信自己不会感染,因为去了那么多危险的地方,从来没有发生过不好的事情。

我笑他立 flag,但还是祝他一切平安。后来我们还相约,疫情之后能跨省移动了,一起去云南晒太阳。

在方舱里,人与人的交流是简单而亲密的,但也确实都是小心翼翼的。

聊天的话题几乎只有新冠。大家叙述自己的经历,揣测自己什么时候能出去,安慰彼此,也安慰自己,“没事儿,在家的话,可能还吃不上饭呐”。

而每天晚上,我都能听到混杂在震天响呼噜声中,咬着被子的抽泣。

没有人提“想家”这个词,但我猜,每个人都在想家。

我还记得,有一位方舱医生告诉我,她已经一个多月没回家了,“病人转阴了就能回家,我也想回家,但我看不到头“。

这一切什么时候是个头呢?这个问题,我也不止一次地想过。

和朋友们视频合唱“明天会更好”

我回家了。

但离开比我想象得快。

4 月 10 日晚上,接近午夜,我从睡梦中被从床上揪起来,“收拾东西,马上下楼,出院了,等待转运”。

核酸检测报告出来了,我入院第一天和第二天,间隔 24 小时的报告结果都是阴性,符合出院标准,可以回家啦!

虽然对这个时间节点颇有微词,但也能理解方舱医院的床位紧张。新来的室友已经被运到了方舱里,将无缝占领我们的床位。

我还发现,之后同一楼层搭建的区域,已经用行军床了,室友之间的距离也更近了。

等待医生来办理手续大概花了一个多小时,本以为这样就能回家了,没想到迎接我的又是新的漫长等待。

转运的要求是街道派车来接,但上海现在车辆异常紧张。一位医生告诉我,要先向市里报批,再向区里报批,然后再向街道报批,才能派车。

等待中,另一位医生把我们带到了一旁,让我们在院子里堆放的物资上坐下休息。

4 月的上海晚上还是很冷,过了一个小时,大家都挨不住了,于是抽出了物资包里的被子,披在了身上。

直到天快亮,我们街道的车才终于来了,是一辆城管的卡车,驾驶室只能坐4个人。

但好在,我一直有些担心的 74 岁奶奶也在名单上,她终于能回家了!

坐在车后座上,我拍了一段延时摄影。这是我这辈子拍得最抖的延时 ——

天亮了,路上没有车,也没有人,阳光很明媚,看到寂静的街景,恍如隔世。

吭哧吭哧把箱子拎了上去,隔壁的叔叔探出头来,“美女,吃苦头了”,我道了谢,鼻子又些酸,回到家里,终于把这些天的委屈哭了出来。

不一会儿,隔壁的姑娘发来微信:在你门口放了块小蛋糕,开心点。

吃到一半才想起来拍照留念

楼下的阿姨醒了,在微信群里,说她有 10 个鸡蛋和 1 颗卷心菜可以给我,我物资目前充足,所以婉拒了。

还有人在欢迎我回家。想到这里,我倍感温暖。

至此,荒谬又感动的经历有了一个happy ending(至少我希望如此),我洗了个澡,倒在了自己的床上,陆陆续续睡了一整天。

醒来已经是 4 月 12 日的凌晨 1:00。我打开电脑,写下了这段经历,直到 2:40。

那就这样吧,我有我柔软的床,我要接着睡觉了。

听我说谢谢你,因为有你,今天收到了湿垃圾

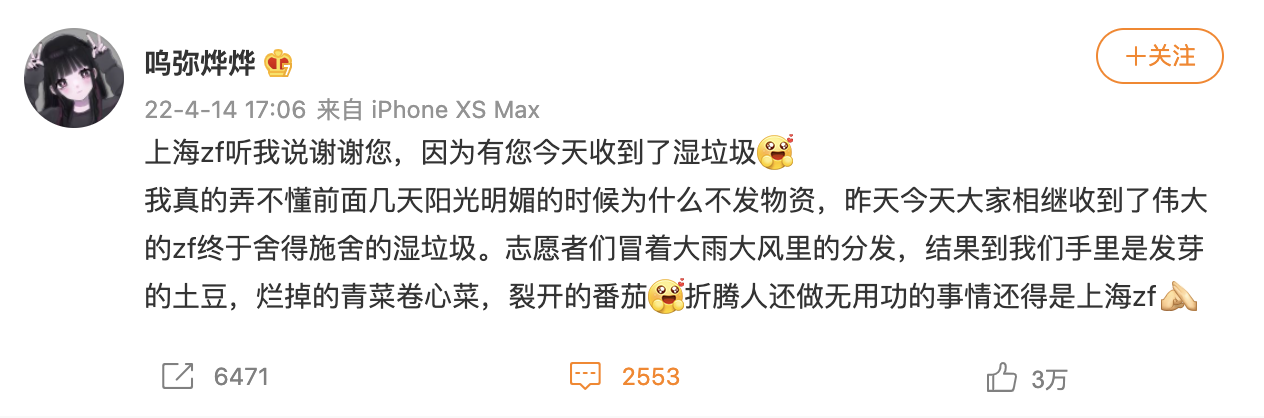

4月14日,一位上海的微博网民 @呜弥烨烨 发消息称,自己在疫情封控期间收到了当地政府投递的生活物资,然而其中的蔬菜却因配送不及时腐烂变质无法食用,这位网民调侃道“听我说谢谢您,因为有您,今天收到了湿垃圾”、“折腾人还做无用功的事情还得是上海ZF”。

@呜弥烨烨:上海zf听我说谢谢您,因为有您今天收到了湿垃圾。我真的弄不懂前面几天阳光明媚的时候为什么不发物资,昨天今天大家相继收到了伟大的zf终于舍得施舍的湿垃圾。志愿者们冒着大雨大风里的分发,结果到我们手里是发芽的土豆,烂掉的青菜卷心菜,裂开的番茄!折腾人还做无用功的事情还得是上海zf!

在这条消息评论区 @呜弥烨烨 还展示了自己朋友收到的“湿垃圾菜”,其品质更劣。相继有上海市民借楼po图晒出近期收到的变质食物,显示当地部分社区在生活物资配发方面存在问题,同时也产生了极大的资源浪费。不过,不同社区间的差异显然存在,也有网民分享了自己居家收到的优质菜,并表示相当幸运。

注:上海自2019年7月开始强制垃圾分类,成为中国第一个实行强制垃圾分类的城市。

中国数字时代无法全面核实这些网民的所在地,仅能通过各ID的微博时间线内容大致判断其处于上海,筛选了部分“参赛图片”呈现于此:(部分图片恐令人感到不适)

@呜弥烨烨:我pyq朋友的菜,我的还好,就烂了一点。

@谦酱一点也不焦虑:图片评论

@香草鸡肉卷代理商:我收到的土豆。

@深爱可可的中二蓝白胖次:我同事小区发的“湿垃圾”大礼包。

@谁还不是个小漂亮呢:我真的谢~

@我有毛巾跟我走啊:我们街道收到的菜……

@桦雅子-:今天我收到的一袋品相一般,但邻居的…..

@大吃一斤车厘子:昨天收到的菜,烂了,发臭了,土豆也开始出芽了。

@贝鲁纳村雷狼饲养员:还有这样的土豆,前天的。

@去皮噘噘鸡:同款湿垃圾一袋。

@飘摇的芋头:还有裂开的面条。

@狼水母:来参赛了,根据对比其他居民收到的物资,估计这玩意生前是棵娃娃菜。

@一打几与傻屎给:图片评论

还有网民展示了自己入手的“高价低质”团购菜:

@cynthiaCM:我们的70蔬菜包。

@鼻涕o泡饭:恩……花钱买的保供菜,还不是下雨的时候送到的,全是烂的。

@不会跳舞的胖猫:好歹你们是免费的,我们没有发,而是我们自己团购买的100块钱湿垃圾大礼包…

————————

部分很幸运的收到相对优质菜的网民:

@宁姑娘ning:看来我们真的属于走运的,每次物资都很新鲜,也是老破小区,但是街道居委都不错…

@岐阳城主:我们今天发了南通支援的物资了,非常新鲜。

@调·乱弹:今天收到了家乡人民的。

@做勇敢的虫虫:哦,我大概是非常幸运的。