六十三封家书背后,一个被遗忘的孩子

文 | 李晓芳 魏晓涵

编辑 | 王姗

没有身份的男人

没有任何私人物品可以表明这个男人的身份。他没有一张照片,没有手机,没记述下哪怕只言片语。他会写字,尽管认得的字不多,但过去十年,整个敬老院里,没人知道也并不在乎这件事。人们只知道他叫漆小明,34岁了。模糊地了解他是孤独症者,不怎么说话,也不太能与人交流。大约听过他来到这儿的原因,据说母亲早逝,父亲十年前在家中去世,他便被社区居委会送了进来。

这些就是人们能告诉你的,一个34岁男人的全部了。

没有人专程来探望他。如无意外,往后的十年,甚至更长时间,他都会在北京昌平的这处敬老院里度过,等待一个彻底的遗忘。

直到去年12月,一群心智障碍孩子的家长听到了一个故事,他们带来几张遗失许久的照片,试图帮他找回和世界的联系。当两个中年男人在天安门广场上的合照被摆到面前,小明从那张泛黄的照片里一下指出了父亲。

漆小明有时会嘟囔“南口”两个字,敬老院的人知道那是他曾经的家,然而没人在意。前去探访的志愿者小文妈妈也听不懂他说的一些字句,“但是我们想听,想知道。”她问小明,“你会写吗?我包里有笔和纸。”

小文妈妈有一个22岁的孤独症孩子,“我有很强的代入感,我就觉得小明是我的孩子。别的人可能都不关心小明,从哪里来,到哪里去?你对他的好奇驱使你想要知道的更多。”

一米八多,190斤的漆小明伏在低矮的茶几前,背脊弯曲,整张脸仿佛要贴在纸上。他有些笨拙地用拇指和食指夹着笔,一笔一划写下自己在昌平南口镇的家庭地址。敬老院里的人惊讶极了,他们第一次知道他会写字。院长猜测,小明的父亲或许是担心他走失,费了大功夫,把这些信息一点点刻进小明心里。

●格子纸上,小明写的字。

小明的出现戳中了孤独症家长最深的恐惧和忧虑——父母总有老去、离世的一天,剩下的孩子该怎么办?有口饭吃,有瓦遮头容易,可一个人活着,不该仅仅只是如此。孤独症孩子很难创造、维系和他人之间的羁绊与情感,当父母离去,他们很大可能会被这世界遗忘。

而漆小明如今被人发现、记起,某种意义上,还得归功于他死去的父亲。父亲让他不仅仅只是一个活着的人。

故事得从一笔巨额遗产说起。去年4月,1000公里之外的上海,一位老人因癌症去世,终年87岁。他没有孩子,妻子12年前去世了。生前,他是上海市医学实验动物管理委员会资深专家。他留下一套位于上海市区的房子,遗产价值约一千万,赠与照顾他十多年的护工。按照司法程序,非近亲属遗产继承需要确认遗嘱协议的有效性。

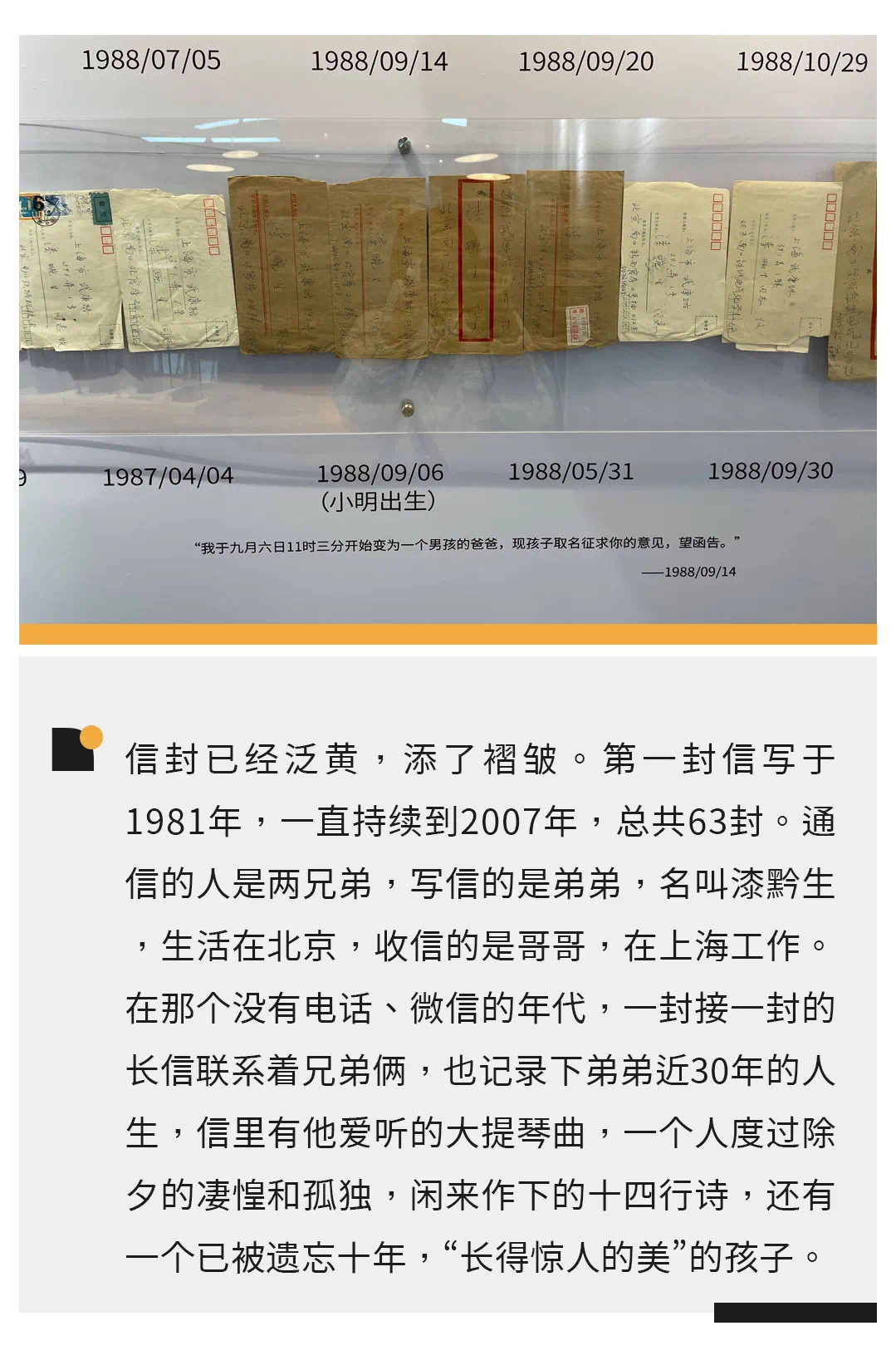

受上海公证处委托,整理师西卡第一次踏进那个“到处是书”的房子。房子很老了,灯泡要坏不坏,家具都是1990年代的样式。经过两天的整理,西卡交出了一份54页的遗物清单,其中有63封书信,散落夹放在老人收藏的小说、历史书籍和科学著作里。

信封已经泛黄,添了褶皱。信纸不拘,包括从线圈本上撕下的记事页,有一个个小方框的作文纸,用来写教案的白纸,像是手边有什么,就随手拿来一用。第一封信写于1981年,一直持续到2007年,落款处写着:“弟黔生”——这是他的弟弟,在北京生活。

在那个没有电话、微信的年代,一封接一封的长信联系着兄弟俩,也记录下弟弟近30年的人生,信里有他爱听的大提琴曲,一个人度过除夕的凄惶和孤独,闲来作下的十四行诗,还有那个已经被遗忘十年,“长得惊人的美”的孩子。

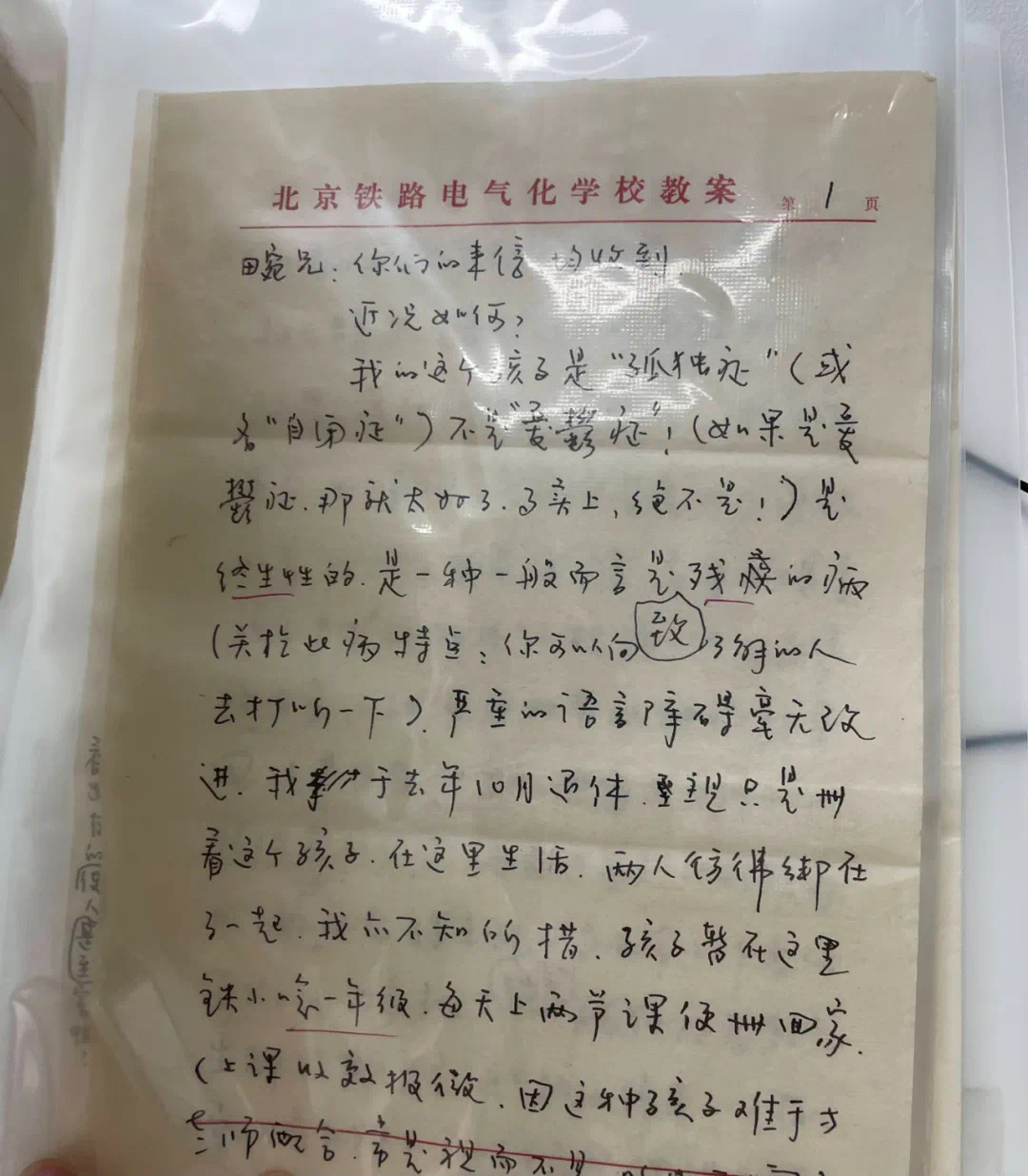

上海公证员季晨在其中一封尤其厚,长达12页的信里,看到弟弟漆黔生写下,“我的这个孩子是‘孤独症’(或名“自闭症”),不是忧郁症!是终生性的。”他说自己脑袋里突然“嗡”了一声,通过查询档案,他知道漆黔生早在2011年就去世了,但如果他还有一个患有孤独症的孩子,那这十年间,孩子去哪了?由谁照料?

从工作需要,和同样是一个孤独症孩子父亲的感情出发,季晨找到北京融爱融乐心智障碍者家庭支持中心,拜托他们前往那所京郊敬老院,看看那个已经失去监护人的孤独症孩子。

63封家书,一对已经被遗忘在旧时光里的父子,就这样在人们的接力里浮现出来。

●小明父亲与哥哥的通信,右下角的照片是父亲和伯伯在天安门广场上的合照。

我于九月六日11时三分

开始变为一个男孩的爸爸

如果让信里那位父亲漆黔生选择人生中最重要的一年,1988年或许是备选之一。

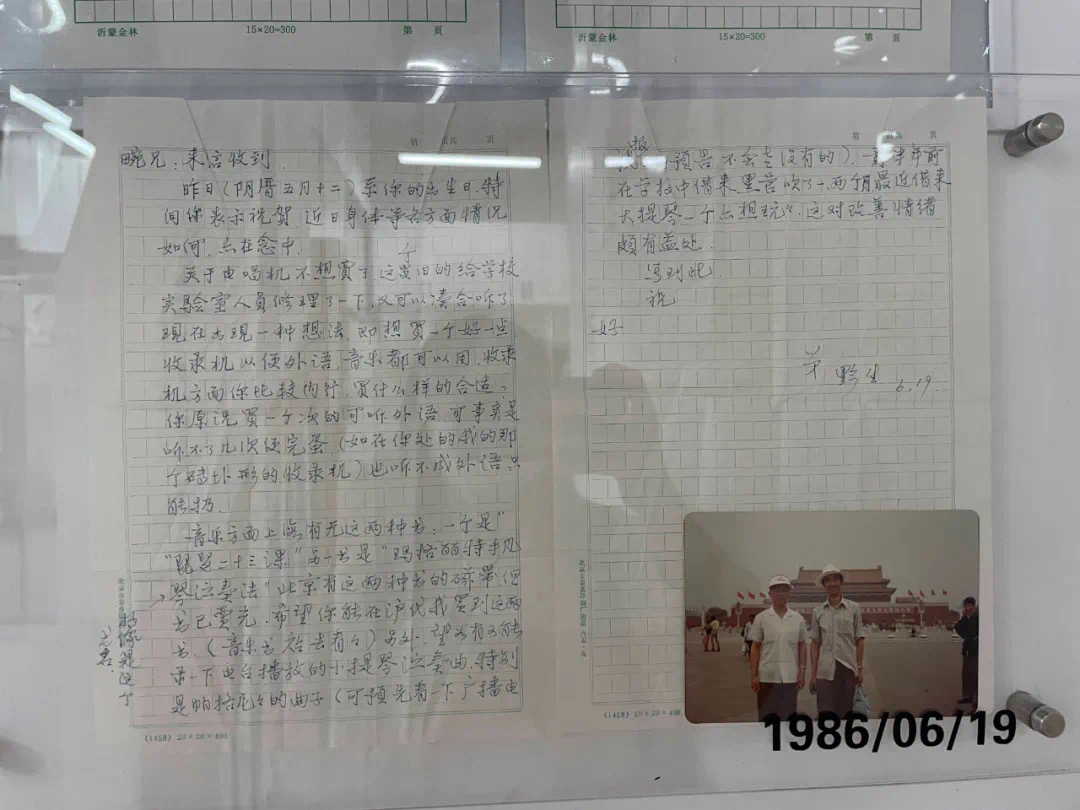

漆黔生出生在江西一个大家族里,他的父亲早年留学日本,曾是省一级高等法院院长。1958年,21岁的他大学毕业,被分配到位于北京昌平南口镇的铁路电气化学校,当数学老师。“文革”期间,漆黔生因家庭出身受到牵累,在上海的哥哥也被错划为右派,直到1978年才重返原单位工作。1981年,兄弟俩有了现在留存的第一封通信。

那时,漆黔生44岁,没有结婚,也没有朋友。一次春节,他告诉哥哥,自己“哪里也没有去,也没有人来,只自己在小室中度过。”

他害怕孤独,请人帮忙介绍对象,花25元在杂志上登征婚广告,心情迫切,“现在年岁已到了最后关头,否则变成真正孤老头子。”

关键性的1988年,5月,他在信中告知哥哥,“我已结婚,对方是上次在京我和你提到的那位山东农村的同志。”妻子24岁,有一张端庄的方脸,烫着卷发,个子高挑。

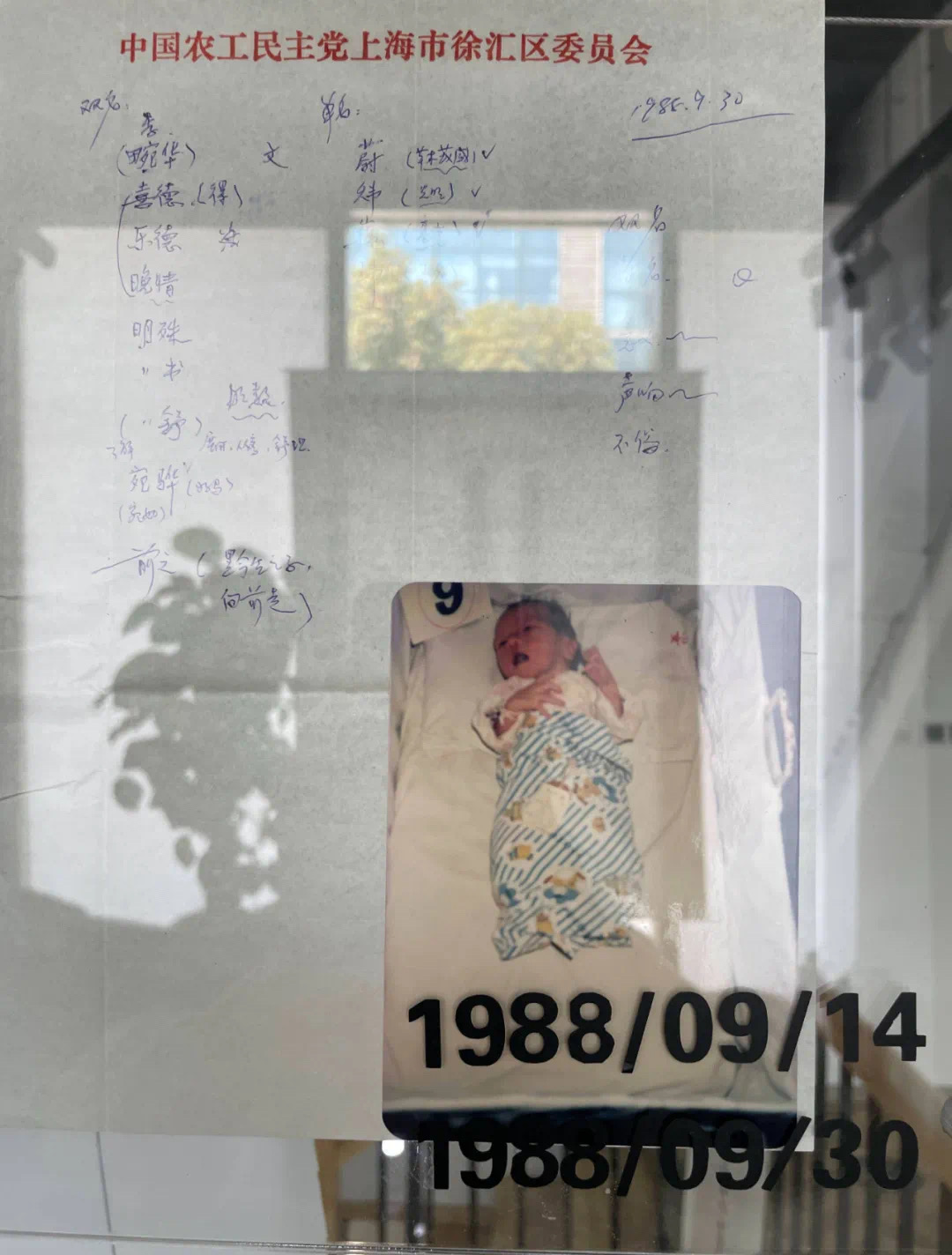

9月,这个小家又迎来两件喜事,他在信中珍而重之地写道,“我于九月六日11时三分开始变为一个男孩的爸爸,现孩子取名征求你的意见,望函告。”他还分到了学校家属小区里的一套一居室,向哥哥打听,上海的彩电和冰箱多少钱一台?容易买到吗?动荡忧虑的前半生似乎终于要迎来一个圆满的句号。

漆黔生给哥哥寄过孩子的出生照,一丁点大的小人儿裹在印着卡通图案的蓝色条纹襁褓里,眼珠子乌溜溜的。这是他最珍视的存在,“这是个十分美丽可爱的孩子,从他生下来那么一点点几乎可以放进提包里,长到现在这么大个儿(他比同龄人身材长得高),过去对他抱着极大的希望,可以说爱他甚于爱自己。”他在信里写,“我几乎是总想抱他放在我的上衣口袋里。”

小明的出生照和伯伯给的拟的名字

孩子3岁左右,命运掀开残酷的一角。他在信中絮叨着讲起,妻子患上系统性红斑狼疮,几度病危。同时用一行小字在信纸边缘提到小明,异常隐现,“看来孩子的语言能力将发育较晚。”

厄运连绵的生活里很难有喘息的空间。过去,漆黔生喜爱音乐,在进城的火车上听到别人播放小提琴演奏家梅纽因拉的曲子,止不住心醉,拜托哥哥在上海搜罗梅纽因伴奏的小提琴磁带和相应曲谱。他还写诗,写七言绝句和十四行诗。也关心数学界历时300多年才被证明的费马猜想。如今都没空闲了。

收音机里传来前苏联总统戈尔巴乔夫辞职的消息,他却忍不住想到自己的人生,“一个著名音乐家回忆他的母亲给他最主要的教导就是:一生要‘挣扎’下去。”

没过几年,妻子因病去世。小明也在9岁确诊孤独症,那一年漆黔生60岁,办理了退休。他形容自己的生活,“现只是照看这个孩子,两人仿佛绑在了一起,我不知所措。”

他每天早上5点半起床,7点45分将小明送去小学,只上两节课,11点接回家。然而在学校待了几个学期,全无所获,小明不懂什么叫上课、考试,连书本也不曾打开。其他孩子也以取笑小明为乐,伸出两个指头,问这是几?小明说是“2”。围观的孩子们就大呼小叫,引为奇观,“这些小孩把他看成一个十足的大白痴。”漆黔生在信中写道。

一次,他发现小明眼周出现淤青,小明说不清怎么弄的。漆黔生问老师,老师推脱说不知道。他一个个问,才知道是另外一个孩子顽皮,揪伤小明,“而我们的孩子是一点保护自己的意识也没有。”

他决定自己在家教育小明。漆黔生常在信中向哥哥强调:孩子有很大的潜力。他曾用一个半月时间教会了小明小学二年级的数学,但这一切只有他知道并在乎。他让小明在家考试,再将试卷送给孩子的数学老师打分,老师不愿收,认为是漆黔生代写的。漆黔生说,“后来,我就再不去向她要空白试卷了,这些人是不相信像这样一个看来恐怕连1+1=2都不知道的小白痴能全改对了。”

然而随着年纪渐长,小明出现的刻板行为越来越多,教学也出现了停滞。家里的电视机整天开着,小明不看,但也绝对不让关掉,甚至不能换台,两人大打一仗后,小明才勉强愿意让漆黔生调整电视的音量。他想训练小明的生活适应能力,把他带进厨房,结果小明将碗“来回来去地迅速移动不止,颇像精神病学上所谓‘强迫行为’。”担心他摆弄煤气和电,引发危险,漆黔生后来“已不能在厨房做饭,只好买着吃”。

他自己也成了小明“控制”的对象,“例如命我读书或躺下之类。”“一切开闭门窗,冰箱,门,抽屉,抽水马桶等均之需叫他去做,否则便跟我没完……上厕所则须叫他去盖上马桶上的环状盖等等。全无自由。”

他会忍不住冲小明发火,然而每次发完脾气,漆黔生“便是抚摸着孩子,想到他的极其不幸的境地:母已故只剩一个老爸爸。将来的艰辛、痛苦几乎无法生存。”

父子间不是没有过快乐的时刻。漆黔生感觉得出,小明并非完全不能体会旁人的情绪。他会在漆黔生发怒时,带点讨好意味地露出笑容哄自己的老父亲。“有时我觉得滑稽极了,他也会强烈地感到滑稽,因此,两人均大笑不止。”但这样的时刻总归不多。

亲戚建议漆黔生,将小明送进福利院。他列了一条又一条不能这样做的理由:没有钱,没有合适的福利院,更重要的是,“离开我,他的一般生活均成了问题。”

漆黔生在信中一遍遍问过哥哥,也问自己,“一旦我辞世而去,孩子怎么办?”

小明父亲写的信,在信中告诉哥哥:我的这个孩子是孤独症。

漆黔生在南口镇生活了一辈子,这里远离北京市区,进城需要一个多小时。3月,北京的春天似乎还没降临到这片土地上,路边的树杈光秃,灰蒙蒙的山峦铺在不远处,到处是一股萧索气氛。

地理位置客观上封闭了父子俩。漆黔生尝试将小明送进专业的培智学校,然而最近的一所学校在海淀区,无法寄宿,来回得花两个多小时。如果在城内居住,自己每月几百元的退休金难以支付。

●萧索的南口镇街道 图/李晓芳

更难熬的其实是精神上的隔绝感。在漆黔生工作过的铁路电气化学校家属小区,父子俩是一对特殊的存在。这里的邻居都喊漆黔生“老夫子”,你问“漆黔生”,老邻居们得反应一下这是谁,一提“老夫子”,大家想起来了——是曾经住在四单元的那个孤僻、寡言的老头,还在学校教书时,“一上完课,包一夹,就走路回家了。下面还有课,就坐办公室里,跟谁也不说话。”

人们议论过漆黔生在51岁时,娶了个20来岁的年轻姑娘。也见过十来岁的小明,光着身子,坐在封闭的窗框上,“冲外头嗷嗷地叫唤。”许多邻居至今认为,小明的孤独症是被他父亲“圈养出来的”。

“这人讲课好,有点文采,学生都夸。他就是一直不爱跟人交流。”曾在学校后勤处工作的张建东评价。他70岁了,退休多年。在他看来,小明的病是被封闭出来的,“不让出去,不让跟外人接触。”

邻居张秀红,同样是学校的退休职工,过去偶尔碰到漆黔生出门买食物,张秀红说,“他从来不跟人打招呼。”他只低垂着头,从人群中沉默走过,身后跟着已经长到1米8高的小明,两人的外套都泛着久未清洗的锃亮油光。

张秀红记得,走在后面的小明有时会转过身,嘿嘿笑着看邻居,“小孩可能是愿意说话的,但他爸不让,就拽他走。”张秀红叹息,“可惜了那孩子,长得是挺好的,他妈妈模样就不差,还是大高个。”

漆黔生也在信中写到无人倾诉的苦闷。他渴望和其他孤独症家庭的家长有所联系与交流,当时南口还有一位孤独症孩子,但漆黔生说自己存在心理障碍,“见不得别人的孩子比自己的强。”那位孩子有完整的家庭,甚至还有老人帮忙照料,已经上到小学四年级,不像小明,“母早逝而只有一个有病的年老的父亲拉着,而这个父亲又是一个绝对孤立无援,既无权亦无钱的人。”他更愿意在信中拜托哥哥帮忙联系上海的孤独症家庭。

漆黔生也并非不知道邻居们对他的评价。他向哥哥抱怨周遭闲言碎语,结婚前,大家对他的偏见是说他“断子绝孙”,结婚后,邻居们又说他51岁还生孩子。

他害怕孤独,然而这一生,却似乎从未摆脱过孤独。70岁那年,人生已经接近尽头,他在信中剖析自己,“我似乎是一个‘广义’的孤独症者,我极端内向、胆小、孤独、不自信,实际上我几十年来一直不断地‘分析’自己,并与这种不健康的心理状态作斗争。”

可他总有一点自主权,而小明呢?他写下沉重的哀叹,“他已没有母亲,在这个世界上如果我不去关心他,他是真正彻底地孤立无援。”

他争分夺秒地为小明谋划未来,为孩子办好残疾人证,存下一笔钱,四处留意可以照顾小明的亲戚。2007年4月的一封信中,他向哥哥漆畹生提出,“我们能否想办法住到一块去,因为同时出现危险状态的可能性小,一旦有事,至少能打电话给120。”如今已无法得知当时73岁的哥哥是怎么回复漆黔生的。这是最后一封信。

四年后,漆黔生在家中去世。如他一开始担忧的,“孩子绝对不懂什么叫‘营救’,其惨则不言而喻。”最终是楼下的邻居发现门没关紧,推门进去,看到漆黔生躺在地上一动不动,家里的一些食物已经发霉生蛆,小明待在父亲的遗体边,对屋里发生的事情没有任何反应。

学校曾联系漆黔生的哥哥,他提到自己年老、多病,且两地路远,无法前往,委托学校全权处理弟弟的身后事及遗产。一切人和事就此尘封。

●左边有护栏的窗户里,是小明曾经的家,如今已由敬老院代为出租。图/李晓芳

十二平米,只有三张床,一张木桌,床单用得太久,早已洗得看不出原来的颜色——这就是小明在敬老院和另外两位心智障碍者共享的地方。活动场所除了房间,就是屋前一块四四方方的小院子。夏天暖和时,偶尔能见他坐在院子里晒太阳。

父亲去世之后,他一个人被送到敬老院,“以前的照片,全部都清理掉了。人家说睹物思情嘛,别人对他没有情,他只是一个活着的人。”志愿者小文妈妈说。

但十年过去,如果愿意留心,会发现小明的身上还残存当初父亲竭力呵护训练他的痕迹。

他会写字。小文妈妈回忆,“个别的字忘了,他就写一个别字。他其实有点焦灼,他就看着我,等着你教他,能看出写的过程中他在动脑子。而且他专注力真好,我们计时了,41分钟,一直在写。”

下一次探访时,他们带去绘本,小明能照着图案,画花朵、蝴蝶。组织探访的融爱融乐理事长孙立伟惊讶了,“能看到他有一些潜在的能力。因为后来看家书,他父亲小时候就让他一直上数学,学到三年级了。”

因为漆黔生的63封家书聚集而来的家长们,为小明重新制作了一份人生档案,将他的证件信息、探访报告、媒体报道、照片一一留存,其中一张照片是当年父亲夹在信里,寄给伯伯的出生照,那是1988年,父亲在信中写道,“孩子发育很好,快两个月了,很可爱,很能吃能闹。”

孙立伟提到,“这些孩子从出生到最后离开这个世界,各个阶段都是问题。”他们希望能打造一套为失去家庭监护的孤独症人士服务的体系,鼓励政府、更多公益组织参与进来,让这些孩子不再轻易被世界遗忘。

未来的日子,志愿者们有许多计划,春天可以带小明到公园里散步、骑车、看花,拍下照片放进档案本里。还可以带他回到小时候待过的学校、食堂,和父亲住过的小区。

小区也老了,楼龄超过30年,尽管外墙重新粉刷过,但窗框生锈,楼道里的墙皮脱落斑驳。人们起初兴高采烈地搬进来,在刚搬家的那晚特地加了几道卤菜,以示庆贺。如今整个小区都快被遗忘了,平均年龄70多岁的老邻居们抱怨,小区至今没通天然气,时常停水停电,社区不管,学校也不管。

十年间,小区里又出现了一个孤独症孩子,邻居们都知道,是后勤处张建东的小外孙子。人们谈论着,张建东也70了,不容易,还得天天顾着那小孙子。小孙子10岁了,整天只会站胡同口吹泡泡,小人书都看不进去。但张建东觉得,“我家小孙子跟老夫子家不一样。我们每个月得花一万多出去上课。”老邻居们看他拎一袋豆角、几包中药走远,压低了声,最后替人叹息一句:你说什么时候是头啊?

(应文中人物要求,季晨、西卡、张建东、张秀红为化名。文内图片除特殊标注外均来自上海“来信”遗物展)

=========================================================

等待解封的日子

作者:维舟

每天在阳台上看到的野桃花

每天在阳台上看到的野桃花

3月29日,周二,晴

一早醒来,看到个段子:“只要小区还封着,我就生活在快要解封的希望中。不像解封的人,天天活在明天重新被封的恐惧之中。”

本来还有些惺忪,一下子笑精神了。昨天也看到有人说,“现在还不是需要担心上海的时候,因为还有段子。如果哪天没有段子了,那么情况就真严重了。你看,吉林几乎没有一点声音。”

当然,这也只是苦中作乐,那个“快要解封的希望”始终飘忽不定,有时甚至还不如无。虽说根据3月27日晚的通告,浦东将封到4月1日,但之前两次到期后也都不是解封,而是接着封,那这第三次,最好也别抱太大希望。

早餐时读到新闻,浙江、江苏两省分别派出1500人、500人的检测队伍,已于昨天抵达浦东,支援上海新一轮网格化核酸筛查。

援助队伍的到来,等于宣布上海原来的精准防疫模式已成过往。从27日晚宣布浦东全域封控起,上海的防疫模式就已和各地没有差别了,甚至从某种意义上说,上海也已不是之前那个上海了。

昨天还能在小区里自由活动,今天就更进一步收紧了,快递全停。“浦东发布”10:14正式发出通告:

除根据所在街镇、小区(村组)的统一组织安排,在指定时间段到指定点位做核酸采样外,所有人员不得擅自走出家门到楼道、地下车库、露天区域等小区(村组)内户外空间活动(包括散步遛弯、运动健身、逗遛宠物、集聚攀谈、吸烟晾晒等),邻里间不串门、不聚会、不聚餐,不握手、不逗留、不寒喧。

师妹拍到的3月29日浦东街景

师妹拍到的3月29日浦东街景

师妹去医院复查眼睛,一路所见都空荡荡的,从未见到浦东如此寂静。医院这段时间当然也很度日艰难,不仅所有医护人员疲于奔命,默默承受极限压力,还包括巨大的经济损失。

德济医院院长郭辉说,自3月6日接到上级防控命令,进入闭环管理状态,这家大型脑科医院每停摆一天,就损失400万元——这样算下来,单这一家医院,这个月就已损失1个亿。

现在对很多人来说,更迫切的是如何面对这样的生活。有朋友日前确诊阳性了,他说就像一场感冒,有点昏昏沉沉,嗓子疼,隔离后吃了点药,发了一身虚汗,今早已没什么感觉。这和我此前另几位朋友在海外感染后的经历类似,所不同的是,在国内痊愈后,如何面对原有的生活可能要难得多。

听说浙江临安有一位司机,给上海市场送了一车春笋,结果回家后测出来阳性。现在全临安都在严查去过上海的人。

从3月12日至昨日,上海新增确诊+新增无症状感染者合计467+19548人,也就是说,如此人心惶惶的这场大疫情,其实感染者在2500万上海人中也就仅占0.08%,然而现在俨然和“上海”沾边就已经需要高度戒备了。

3月30日,周三,晴

一早睁开眼睛,惺忪未醒,一时之间竟想不起来今天是星期几。被封在家已第7天,居家办公则更已是第三周,生活失去了以往的节奏,平时、周末和节假日没有了区别,每一天好像都过得都差不多。

昨天起,浦东强化封控,严格实行“足不出户”措施。“新民视频”上说,昨天有小区使用机器狗宣传防疫政策,情况宛如科幻电影:空无一人的街道,只有机器狗在穿行。

我们这儿倒还没这样,但清早9点半,也听到空中直升飞机巡逻的轰鸣声,查看哪里还有人违反禁足令外出。和朋友说起,她笑:“在街上溜达被直升飞机抓走,倒是特别的经历。”

午前原本继续记录一点疫情期间的生活,但头绪纷繁,午饭前是没法写完了。11:40,居委会又挨家挨户来敲门,要赶紧下楼做第四轮核酸。

这一轮比之前三轮气氛紧张了不少,有不少社区志愿者在维持秩序,第一次看到有人举着牌子“请保持2米距离”。

有一家刚下楼,就被一个神色紧张的红袖章赶回去,“你们回家等着”。一问才知,这一家在之前三轮都没做,为免万一他们是阳性,到时把一起测核酸的都感染了。

在这里住了那么多年,大部分邻居都还是“熟悉的陌生人”,甚至不少人从未说过话。这次一路寒暄着踱过去,才知道一点东家长西家短,知道他们平日里对我家两个孩子的印象。

和上次一样,这次从开始排队到测完,前后也就3分钟。我们小区前三轮都是全部阴性,这在当下的浦东恐怕也已不多见,听说有小区阳性越来越多,居委会逆向思维,把阴性的单独拉出去隔离了,也不知哪天能出来。

3月30日的午饭,左下角是昨天吃剩下来的半只鸡

3月30日的午饭,左下角是昨天吃剩下来的半只鸡

平心而论,和疫情中的很多人相比,我家不算窘迫。当然也得抢菜,但加上之前囤的,短期内不会断粮。昨天黄昏,好心的邻居送了一把小区里种的水芹,又问我家里米够不够,她家里早早就囤了足足一两个月的。我家里在24日被封那天刚买了10斤,但谁也不知道会封多久,想想也不用不好意思,就实话实说了,她于是又给我拿来5斤米。

浦东封锁这几天,平台抢菜是没指望的,我家附近的小菜店还不错,28日凌晨5点全域封控前夕都还在正常配送。封闭的这几天,每天都在传闻不能送菜了,但其实还可以,只是他们货车不能上路,就用电动车送。今天在小菜店又买了10斤米、2个娃娃菜、1根萝卜、6个番茄,83元——主要是米贵,每斤7元。

附近商业街旁有一家蔬菜店“钱大妈”,之前我们从未进去过,但疫情期间它每天都配送,蔬菜套餐68元,荤素搭配98元,居然也没怎么涨价。等解封了,一定要多去光顾一下他家的生意。

附近蔬菜店店员的手上贴满胶布

附近蔬菜店店员的手上贴满胶布

小区里自发的鸡蛋群、猪肉群,小区居委会又采购了一些蔬菜,可以由志愿者送上门。今天上午我们也买了一包,30元的套餐,包含2个卷心菜、2个土豆、2个番茄(个头不大)。大体上,会上网又有心的都能买到菜,最苦的可能还是少数不会用这些的独居老人。

平日里不太显露的生活真相,在这样的围困气氛之下,顿时分外刺眼。一位“陈小兜律师”在微博上说:

疫情当前,我这边被封闭了大半个月,大概有二十天没收到过快递了,昨天朋友帮我送菜到小区门口,我去取菜,看着架子上琳琅满目的菜品、零食、外卖,无意中听到一句话:有钱什么买不到!

这句话让我心头一震,哪怕物力维艰、寸步难行,只要有钱,还是可以买到自己想要、想吃、想用的东西,无非就是支付多少代价而已。

孩子们还无法理解这些,只要我们家里没饿着,他们并不清楚外面很多人悬殊的境遇。虽然饭桌上也和他们讲了一些,但他们能明白几分,可就难说了。

老大做的蛋糕

老大做的蛋糕

老大已经12岁,性子也比较耐得住,上网课之余,可以在家折纸、看书,甚至还能帮着做做家务——今早一家人吃的蛋糕就是他做的。老二才9岁,不那么安分,每天喊无聊,这两天连下楼也不行,他就只能对墙打羽毛球,时不时地又来缠着我讲故事。

深夜里,听到邻居有一家大吵,混杂着女人的尖叫声和孩子的哭声,但听不清楚是在吵什么。这样的场景,平日里或许也都会发生,但此时此刻,很自然地,我的第一反应就怀疑是不是因为封久了,一家人都烦躁加剧所致。

这种没完没了的日子,烦躁是人之常情。看到豆瓣上有人开玩笑说:“信女愿献祭十个前男友换取疫情结束。”

失笑之余,又想起新海诚《天气之子》里的桥段:巫女阳菜可以改变天气,如果她死,就能换取淹没世界的雨水消退,男主角面临“救她,还是救世界”的两难,但他最后的想法是——“既然这样,那就让世界毁灭好了”。

这种电车难题的答案,在国内恐怕很难得到大部分人的赞成,但如果真是这样,我也不愿意献祭自己所爱的人。

3月31日,周四,阴有雨

上海的疫情防控正在再度收紧。

清早看到新闻,上海昨晚举行全市领导干部大会,对疫情防控再动员、再部署、再落实,强调要“采取全域静态管理、全员核酸筛查、全面流调排查、全民清洁消杀等综合防控措施,分批实施、无缝衔接,真正把风险人群管住,尽早实现社会面清零”。第一批地区的筛查要全力抓严抓细抓实,筛查期间严格落实“人不流动、足不出户”,确保“不漏一户、不落一人”。

网上铺天盖地都是嘲讽上海防疫的各种说法,无数人不满,为何上海居然直到现在都没有划高风险地区。一位朋友感叹:“我国老百姓就是这样,平常骂层层加码,但是像这回上海这样,全国人恨不得亲自给上海层层加码。”

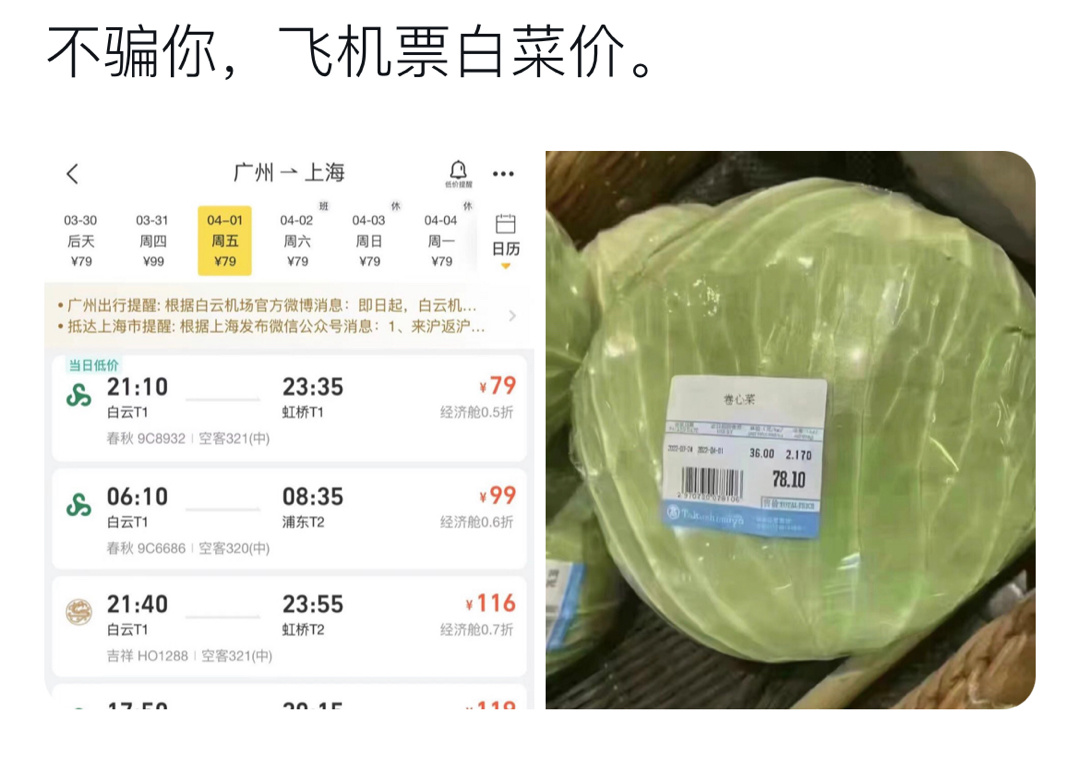

各地都对上海避之不及,广州飞上海的机票已名副其实地“白菜价”:有人对比了下,春秋航空明晚21:10从广州飞上海虹桥的机票价已跌至79元,而一棵卷心菜都要78.1元。有人嘲讽:以前说房子会白菜价,万万没想到原来是指有一天白菜价会高到房价那样。

机票跌到这种地步,原因不难明白:按原计划,浦东明日解封,轮到浦西被封,大概谁也不愿意这时候自投罗网飞虹桥。

看到浦东这边被封的先例,浦西那边的人们也都在早做准备了。豆瓣上有一位“TAO之夭夭”说:

4月1号小区开始封控,全部居家隔离,我担心无法下楼遛狗,让家属与物业沟通,在家属的沟通下,我不仅可以下楼遛狗,还成为了小区的遛狗志愿者,负责遛整个小区的狗……

网上还有个苦中作乐的段子:“今朝,浦西是大年夜,白天可以准备采购一点年货,晚上和家人一起吃个年夜饭,然后在朋友圈和大家一起云跨年。初一到初四封在家里吃吃睡睡看看片子。初五早上3点解封,大家一起出来迎财神哦。”

群里有人发了,立刻就有人不抱希望地反问:“初五能出来吗?”“先问浦东能出来吗?”

据传浦东的浦锦路街道已解封,这看着倒是个好消息,但确切不知;旋即又听说,明天即便解封,也是需要街道为单位——换言之,即便小区全部阴性,但只要所在街道有阳性,就不能解封。照这么说,明天解封就几乎是不可能的。

更细致的政策随后出来了:小区里只要有阳性,就是封控区,7+7天管理,不能出楼道;小区无阳性,但所在街镇有阳性,划为管控区,2+12天,不能出小区。简言之,一人阳性,街镇所有人,两周内就都不能出小区。

今天一改前些天阳光明媚的平静,天阴欲雨,到黄昏淅淅沥沥下起冻雨,感觉街市死气沉沉。市里几栋楼打出“I love SH”的灯光秀,看起来遥远到非常不真实。

深夜里,妈妈发了一段微信给我:“今晚不要开窗户,半夜对大面积全面消杀。这个消杀的液体对肺部不好,明天早上也别先开窗户,消息准确。转告一下家人!”

虽然一看就嗅出了这段话的谣言气味,但为免她担心,我没戳破这一点,只是告诉她安心,让她也多保重。她说,我没事,一把年纪了,更苦的也不是没见过,我是担心你们。

其实我也不怕吃苦,我怕的是吃的这个苦并不值得。

4月1日,周五,晴

一大早,妈妈在微信上问:“不知你们那里解封了吗?”她还以为浦东会如期解封,我给她发了个最新的段子,像是愚人节笑话:

“浦东解封了,但是还有12个街道24个镇继续封控管理。”

“那浦东一共有多少个街道和镇?”

“12个街道24个镇。”

崇明和浦东属于同一封控范围,今早倒是真的如期解封了。妈妈一大早去镇上买了20块钱五花肉、一罐酸奶,因为昨天村里发的大礼包是原味的,她有高血压,不能吃。超市门口排队的人很多,原因之一是要出示核酸证明才能进去。相比起城里,乡下还是自在多了,即便在封控的这几天,还是每天可以照常在村里散步。

我家今早也收到了大礼包:2个土豆、1棵卷心菜、2个萝卜、1个莴笋,若干葱蒜,没了。在小区里的,也还算是好的,听说有住酒店式公寓的,外卖也叫不到,都快饿死了。

前天,有一位老人在突发哮喘后,因救治不及时,不幸去世。像这样的事几乎每天都在发生,有很多人都说,难以置信这是在上海。有一位“依旧尖锐的秋天”说:

其实不是说上海没有能力在保障每个人日常的同时进行封城,而是世界上任何一个城市都没有这个能力。现代社会有个极其精密的自维持机制,一旦强行停摆,任何强力都无法替代它,人道危机就无法避免了,这不是什么不会抄作业,因为这题就是无解的,倒是随意破坏这种机制后果很严重。

最新的消息,瑞士已宣布结束疫情时代,从今天起一切如常。在世界另一头的我们,还不知道那一天何时到来。

今天倒是看到有不少人在转发一条视频,浦东临沂路,有人不戴口罩在外面街道上行走,在遭遇阻拦后也仍不停下脚步,最后被几个警察制服。许多人都在为此叫好,“看了舒坦”。

从网上舆论看,这些天来上海人也分裂了:一部分人想严格封控,一了百了,总能封出结果,就觉现在上海的执行拉胯;另一部分人想要有限的自由,觉得松垮才体现了上海的人性化。

赞成严格封控的,也是觉得能迅速奏效,长痛不如短痛,但他们似乎没想过,如果迟迟不奏效怎么办?

有人把《上海滩》的歌词改编成《封上海滩》,看完五味杂陈。现在的上海,让我陌生。

这是一个陌生的城市,陌生的春天,甚至不清楚春天算不算到来、会不会到来。

前些天,《经济观察报》引了海明威的一句话:“但是你知道春天总会来到,正如你知道河水冰结了又会流淌一样。”寓意不难理解,但不知为何,感觉这对我而言由于十分遥远而失去了意义。

那一瞬间,我忽然意识到,虽然希望是个好东西,但保持希望也是非常需要意志力的,因为那希望有时看起来像是折磨。既然同样都只是苦熬,清醒的自我意识难免更痛苦。但无论明白还是不明白、明白几分,我们所有人都同样在苦熬。