由 我是王耳朵 发表于2022-03-30 12:20:00

在我身边,没有人从事这样的工作。

所以看见这条新闻的时候,我第一反应是惊讶,随后是敬佩。

95后姑娘小任(化名),2017年从学校毕业后,通过招聘进入殡葬用品销售行业,并从此成为了一名模特。

寿衣女模特。

她要设计款式,对接制衣师傅,还要直播、当模特,穿寿衣给顾客展示。

小任直播寿衣中

刚入行时,她害怕得不行。

公司的宣传手册,越看越有鬼片画面感。

工作环境是被一堆冰冷的寿衣围着,摸一下就起一身鸡皮疙瘩。

还做了大半年的噩梦,梦见自己穿着各种各样的寿衣去参加聚会。

她潜意识里告诉自己要脱下来,但衣服却是越扒粘得越牢,像是和她的皮肤合二为一……

家里人知道她的工作后,逼她辞职,说不吉利、阴森、晦气。

参加同学聚会,知道她卖寿衣后,不敢和她打交道,觉得她是“瘟神”。

她也曾为自己的职业感到羞耻,抬不起头。

直到一对年过六旬的老夫妻,彻底改变了她的想法。

他们来店里,为自己的女儿选寿衣。

女儿才29岁,癌症晚期,已时日无多。

白发人送黑发人,小任体恤老人的心情,便硬着头皮为他们试穿、讲解寿衣。

过程中,逐渐忘了恐惧,只想满足二老最后的父母心。

后来,她收到二老发来的微信。

是一张照片,一个女孩穿着她设计的汉服寿衣,站在医院的走廊上,晒着阳光淡淡微笑,很漂亮。

老人还特地写了一段话:

“谢谢小姑娘,我女儿很喜欢这套衣服。我们虽然悲伤,但也有了一丝安慰。”

她还曾帮一位姑娘的父亲设计、缝制了一套绿色的寿衣。

她父亲年轻时曾支援边疆,对绿色有独特的情怀,但姑娘在过年期间找遍多家店铺都没找到,直到小任的出现,才满足了逝者的心愿。

这份工作,让小任见证了太多生死离别。

她说,“人们在很多重要场合都会穿上一件得体的礼服,做寿衣时,我会把它想象成礼服。

活着的人可以追求美丽,去世的人同样有权力漂亮地和世界告别。”

虽然她没办法帮助家属从悲伤的情绪中走出来,但尽己所能,帮助逝者体面走完人生的最后一程,温暖别人,也是一种价值和意义。

“不会就只有我一个人觉得她长得像纸扎人吧?” “真的接受不了这种职业,感觉她的眼神好瘆人,阴气好重。”

“这个世界不属于80后,不属于90后,更不属于00后,它属于脸皮厚。”

“对不起,我没有用。”

========================================================

“李八级”

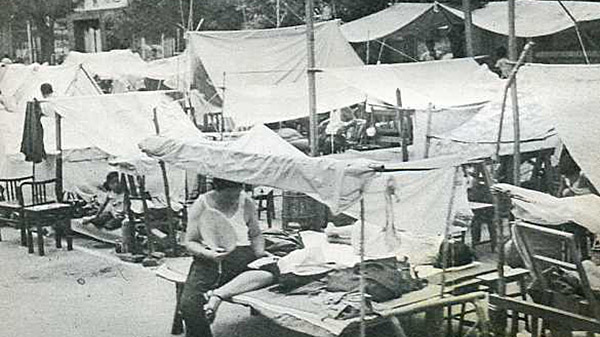

1966年10月从印尼撤离到中国的侨民

李八级是我妈他们下放到干校时的一个“同学”,他叫什么名不清楚。在干校时不与任何人来往,每天除了干活、吃饭、学习之外,没人与他交谈过。大家只知道他本是中央的大干部,是行政八级的待遇,放在湖南的干校只是托管,省里对他没有任何处理的权力,大概也并不知道他究竟犯了什么错误,或是受了什么冤枉。李八级身材高大,满脸严肃,即使是在干校干着体力劳动,仪容仍一丝不苟,连有些花白的头发都不见有一丝一毫的紊乱。

李八级究竟有什么神秘的经历?没想到后来却让我轻易地得知了。

我从农村回城后,偶尔认识了一个出身显赫的朋友,此人姓陶,他的父亲是位退休的老红军,货真价实的将军。他听我说起母亲下过某干校,而且是受专政的,就问:“那儿的专政班里有个姓李的广东老头儿,你见过吗?”

我一下子就想起探望母亲时见过的李八级,将特征和作派一说,此人立刻点头:“没错,就是他。这人来头可非同小可,你不知道吧?”我当然只能摇头。他得意地笑了笑,又问:“你知道对外联络部吗?”我又懵懵懂懂地摇头。他不屑地说:“也难怪,这些事你们是不会知道的,那属于最高机密嘛。”他那一副鄙视小民的贵人神态,使我虽心里痒痒,却硬是强忍着不往下追问。他见我一脸漠然,自己反而忍不住了,说:“真不想听?”我说:“既然是机密,想听也听不着,不听也罢。”他终于竹筒倒豆子,把李八级的底细给我说了个底儿掉。

陶某首先告诉我,所谓“对外联络部”,就是中国的情报机关,与美国的C I A、苏联的K G B是一样的功能。而李八级名义上是属于外交部,实际上正是对外联络部的人。李八级到湖南来的时间并不在文革期间,而是1 9 6 5年,也就是说,他是从那时开始受处分的。那一年发生过什么大事呢?大家想必还记得印尼政变吧?前总统苏加诺是亲共的,不但与中国的关系极为密切,而且在他的治下,印尼共产党几乎完全是公开地活动,渗透进了国家生活的方方面面。

终于,有一批右翼军人忍无可忍了,以苏哈托为首的军人们发动了政变,废黜了苏加诺总统,控制了政权。当时印尼掀起了一股强大的反共反华浪潮,强度与前两年再次爆发的反华浪潮差不多,也有大批的华裔、华侨惨遭生命财产损失;不同的是,6 5年那次还具有极强的政治色彩,印尼共几乎被一网打尽,至今再无崛起的迹象。李八级在印尼政变前,公开的身份是中国驻印尼大使馆的一秘,其实,他是对外联络部负责整个东南亚的情报首脑。听陶某说到这儿,我已经再也控制不住自己的好奇心,直催着他赶快往下讲。

陶某说,印尼发生政变的前夕,中国已经有所觉察,于是当时的驻印尼大使紧急回国汇报情况,对外则以回国述职的名义宣布。大使一走,李八级自然以一秘的身份成为“代办”,即除了他自己的情报事务,连同大使馆的其他公开业务也暂时全归他管理。政变一发生,中国大使馆马上受到了包围,使馆人员十分紧张,随时准备应变。李八级深知自己的身份瞒不过印尼右翼份子,那时正是冷战气氛最浓的年代,自己一旦落入右翼之手,很难期望对方能遵照国际法行事。那么像他这样的人,被交给台湾国民党,甚至是美国都不是不可能的事。于是李八级决定三十六计走为上,无论是出于保全国家机密的目的,还是出于保自己的命的目的,他都一定要设法逃出已成一片暴乱局面的印度尼西亚。

李八级既然是代办,有处理驻印尼大使馆的全权,他自然能想出办法来。他将送到使馆来签证的印尼华侨的护照全翻出来,挑选了一份适合自己的,换上自己的照片,签证盖章,一切全都是货真价实的,只有那个名字是假的。李八级混出了大使馆,他一定是使出了浑身解数,才穿过了装扮成仇华暴民的印尼右翼军人的包围圈。那时,从印尼飞往中国的所有航班已经全部取消了,李八级慌不择路,上了飞往泰国曼谷的飞机。

李八级一到泰国,就被认了出来。大概因为他在东南亚的情报界是个太显赫的人物,作为美国在东南亚的忠实盟友、越战中的最接近战场的美军基地国家泰国,当然有足够的特工监视与中国有关的往来人员。李八级还是未能逃脱敌对势力的手掌,立刻被软禁起来审讯。再说印尼使馆方面,正在大敌当前惶惶不可终日的时候,大家突然发现临时最高首长去向不明,这对士气的打击一定是毁灭性的。好在这时出了一个胆儿大的,此人名叫姚登山,是中国驻印尼使馆的三秘。

姚登山登高一呼,中国人重新抖擞起精神,与冲进使馆的暴民(其实都是军人化妆的)展开了殊死斗争。印尼暴民要扯下旗杆上的中国国旗时,姚登山成了护旗勇士。大家或许还记得,姚登山回国时,是被当成英雄迎接的,文革开始后,他带头夺了外交口的大权,又成了中国那没有外交政策阶段的外交最高领导,于是有他领导的火烧英国代办处的“革命行动”,造成了中国外交形象的极大破坏。可大家想一想姚登山自己在印尼的遭遇,也就会觉得是可以理解的,他大概是把义和团围攻交民巷当成了一种外交惯例吧。

回过头来说李八级。他落入泰国警方之手,想必也会有美国人参与对他的审讯,但他明白自己一错不可再错,任凭对方软硬兼施,就是死不开口。中国也马上知道了他的下落,这可是塌天的大事啊!李八级作为东南亚一片的情报首脑,掌握着中国驻东南亚各国的情报网络,他一旦真的叛变,中国的情报工作将倒退多少年?!对外联络部立刻动员起一切力量,千方百计一定要把李八级从敌对势力手里弄回来。天无绝人之路,好在中国对泰国的邻国缅甸的官方,还有相当的影响力,于是立刻通过特殊途径与缅甸联系。当时中国与缅甸的关系也十分微妙,一方面两国间维持着表面较友好的外交关系,另一方面却又夹着一个缅共问题没有解决。当时缅甸方面即刻提出了一些交换条件,中国因这事太大,迫不得已竟答应了降低对缅共的支持程度,这样缅甸才答应出面与泰国交涉放人,可见李八级是个多么重要的人物,掌握着多少机密!

缅甸与泰国也有畅通的外交渠道,不像越战时期的中国,与泰国是没有正式外交关系的。缅甸不知用了什么办法,终于使泰国答应放人,很快,李八级就被驱逐到了缅甸,迅速地被缅甸送回了中国。这样一来,他当然被马上冷冻起来,于是放在了湖南接收秘密审查,国家要估价他究竟对东南亚一片的情报网造成了多大的破坏。事情好像比预想的要好得多,李八级在泰国的死不开口策略果然见效,敌对势力并未因这次意外事件得到中国多少机密。

但李八级这样的行为是很难得到原谅的,绝对不可能重新回到重要的情报岗位上了。紧接着文革就开始了,按说像李八级这样的问题,要是被红卫兵知道了,那还不立刻揪出来,勒令交代叛国投敌的罪行?那样的话,实际上只能造成无法挽回的国家机密大泄露。所以才有李八级被软禁在干校,却又谁也不知道他的真实身份和问题性质的后话。

听陶某说完李八级的故事,我半天说不出话来,只觉得后脊梁一阵阵发凉。那些大张旗鼓“油炸”、“火烧”、“踏上千万只脚,叫他永世不得翻身”的叛徒们,其实只是政治派别之争中的牺牲品,而究竟有多少真正有叛变嫌疑的人物,却因为“事业的需要”而悄悄地成了漏网之鱼?话说回来,李八级到底不能算是叛徒,充其量只是在关键时刻未能经受住考验而已,他坚不吐实的做法,你要说是革命气节也未必不可。

当然,我更觉得他很可能是为了一家妻儿老小,他要是真投敌了,他们怎么办?中国和泰国是哪年恢复正常外交关系的?算来也有二十来年了吧?两国管外交和情报的首脑们见了面,会不会在私下里拿李八级这事当成闲聊的谈资?恐怕很有可能。据我所知,李八级现在还住在北京,安享着晚年。

2000-1

==============================================================

地震的回忆

昨天的地震,有关部门说这是1976年大地震的余震。这说法勾起了我的有关回忆。

最早知道这种自然现象,是在上世纪50年代初。那时我还没上学,有一天正在院子里玩耍,突然觉得天旋地转、有点头晕。这时候大人们一边高喊“地动了、地动了……”,一边让我蹲在院子中间。可见那时候老百姓还没有“地震”这个概念。

以后十几年,在我生活的地区,好像没有发生过较大规模的地震。但是进入60年代以后,中国北方好像进入地震多发的时代。比如1966年的邢台大地震,在短短20天左右,就连续发生五次6级以上的地震,其中最大的一次达到7.2级。

当时我正在农村插队,因为对生活失去信心,所以对地震的危害并不关注。再加上当时正是文革前夕,一浪高过一浪的学毛著运动,成为抗震的精神力量。比如地震发生以后,报纸上宣传的是“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利”。老百姓在田间地头干活,也要带上一块小黑板,上面写着“我们的同志在困难的时候,要看到成绩,要看到光明,要提高我们的勇气。”

到了1975年辽宁海城大地震的时候,据说是由于震前有预测,并采取了应急措施,因而大大减轻了损害。不过,由于这次地震发生在2月,再加上地震以后居民们住在极易发生火灾的防震棚内,所以因火灾和冻灾而伤亡的人数高达8000多人。这种人为的次生灾害,给历史留下惨痛的教训。

紧接着就是1976年的唐山大地震。关于这次大地震的情况,无须我再赘述。今天想说的是,那年发生的一系列事情,以及我的联想和感受。

当年1月8号,周恩来去世,这对于很多人来说,就好像天塌了一样。两个月以后,吉林长白山地区下了一场旷古未闻的陨石雨。据目击者说,当时首先是一阵震耳欲聋的轰鸣,紧接着一个大火球从天而降,然后是大大小小的石块散落下来。这一回真的是天塌了。

到了3月底,南方某大学率先悼念周恩来,史称“三·二九事件”。几天以后,北京上百万市民借清明节扫墓之机,自发地聚集在天安门广场,用献花篮、送花圈、贴传单、写诗词等方式来纪念他。

到了清明节那天,北京民众再次聚集在广场并发生冲突,史称“四五事件”。从那以后,毛泽东接见外宾的地点,就从游泳池改到他的书房,这恐怕与他的身体状况有关。

那一年7月上旬,朱德去世。20多天以后,唐山爆发特大地震。这次地震不仅摧毁了整个城市,还波及许多省市。

我当时还是单身,住在太原矿机子弟学校大操场南边的一个由水泥预制板盖的简易房子里。地震发生时,正在熟睡的我没有一点感觉,直到校办工厂值班的两位老师跑过来,才把我从睡梦中喊醒。随后,我决定利用假期乘车南下,寻找出国机会。关于这一经历,我曾在《一路逃票下广州》中有详细表述。

这次南下虽然没有达到预期目的,但是在我回来以后不久,哀乐再次从高音喇叭传出。如果我没记错的话,这次哀乐没有像前两次那样非要等到新闻联播,而是在下午四点播出的。随后发生的事情,上了年纪的人都记忆犹新。言多必失,就此打住。

2020-07-13

======================================================================