我已被裁,请不要再催婚

工作和婚恋,是压在当今年轻人身上的两座“大山”。如果不幸遭遇“未婚先裁”,就是其中一座大山发生震荡,又对另一座大山造成连锁反应。

文 | 饶桐语

编辑 | 楚明

运营 | 绘萤

这个春节,24岁的“深漂”女孩陈思没有回家过年。

2021年的最后一天,陈思被裁员了。这个消息不仅代表她踩点加入了今年浩浩荡荡的互联网失业大军,还意味着她将又一次面对家乡父母的灵魂拷问。

陈思的老家在湖北的一个小村庄。除了在一线城市工作的她,周围的女孩们大多早早结婚,一桌子朋友吃饭,只有陈思单着,聊天话题不是老公,就是孩子。陈思的父母思想更是传统,不管女儿在外如何打拼,他们依旧认为,“女生工作再好、学历再高,不结婚都是不完整的”。

几乎没有犹豫,陈思决定隐瞒被裁员的事情。她担心,一旦父母知道自己没有了工作,又会催她赶紧回家,然后结婚。

类似的事情不是没有发生过。去年疫情,陈思也赶上了裁员,父母知道后,催婚催得更紧。一次聚餐,母亲当着所有亲戚朋友的面,要求她去见隔壁村一个在外打工的男生。陈思以“不是一路人”为由拒绝了,场面便开始失控,先是饭桌上所有人的“语言围攻”,再是陈思的暴怒,最后,父亲也火了。

工作和婚恋,是压在当今年轻人身上的两座“大山”。如果不幸遭遇“未婚先裁”,就是其中一座大山发生震荡,又对另一座大山造成连锁反应。

陈思对这两座大山的重量感到无力。从20岁起,她就不停地被催婚、被逼着相亲,外出工作几乎成为一种逃避手段。但父母一年里主动打来的寥寥几个电话,也永远离不开这个主题。今年被裁员之后,陈思会失眠,一闭上眼睛,就想起父亲发火瞪着她的那一幕,“永远忘不了了”。

今年,震荡的还有教培行业语文老师傅雨薇的大山。傅雨薇是个喜欢孩子和教育事业的人,此前的几年,她一门心思扑在工作上,上课、教研,生活忙碌但充实。但她没有想到,自己会在33岁这一年,赶上双减,生活重心一下子垮了大半。

傅雨薇决定打开自己,走出去看看。“双减之后的下半年,我一直在努力地找男朋友,开始自觉、自愿地为我的人生选择伴侣。”她注册了珍爱网,让同事帮忙介绍,和十几个男生见面,这才发现,如今的婚恋市场已经残酷无比:其中一个男生,见面不到20分钟,说了7次“差不多就行了”——差不多就要同居,差不多就要结婚……

此前,工作繁忙一直是傅雨薇躲避结婚的借口,但现在,她不得不开始正视自己在婚恋市场中的“价值”,知道作为所谓“大龄女青年”的自己,处在怎样严苛的评价体系中——在委婉地向对方表达不合适之后,对方一通怒气,“你看不上我,我还看不上你呢,高富帅看得上你吗?”傅雨薇无言以对。

就这样,一座大山以各种方式,影响着另一座大山。同样在教培行业,某头部在线教育公司的程序员许舒舒,熬了半年,最终还是在今年1月被裁员了。她有一个同为程序员的男朋友,也几乎是在被裁员的同一时间,两人分手。

分手是许舒舒提出来的。之前的几个月,公司一直在尝试新的探索性项目,试图从双减政策中突围,这也导致许舒舒忙得脚不沾地,加班加点地开发,一旦项目做不下去,她就会被裁掉。然而,当许舒舒告诉男友自己周末要加班,这周没有办法见面时,对方的反应却冷漠无比——在家打游戏,或者找朋友玩。但事实上,两人的住处不过距离两公里。

在裁员边缘挣扎的许舒舒,没有得到来自另一半的任何情绪支撑,甚至感到,“心理上的负担比裁员带来的更大”。

“我感觉我推不动这段关系了。”许舒舒说,随时可能被裁的压力下,渴望从感情中汲取到正向能量的她,无力再去磨合一段不成熟的亲密关系。而同时遭遇裁员和分手,让许舒舒压力倍增,和陈思一样,她也不敢把这一切告诉家里人。

被两座大山牢牢压着的当代年轻人,已无法理解那首曾经脍炙人口的《常回家看看》——连是否要回家过年,也成为需要再三考虑的事。对他们而言,更准确的歌词应该是,“生活的烦恼,不敢跟妈妈说说,工作的事情,不敢跟爸爸谈谈”。

年轻人不敢常回家看看。

某种程度上,“回家”已然等价于“相亲”。不管过去的一年,出门在外的年轻人们在职场如何造作,总会在到家之后,被迫成为接受婚恋市场检验的芸芸众生。

每每临近过年,网络上便充斥着关于催婚的各类吐槽。一个提前放假的程序员小伙,想办法避开了连续上7天班,结果被家人安排了连续7场相亲,每天一场,“感觉做相亲规划表比上班更累”。

在现实而严苛的婚恋市场里,个体的人被拆分成具象的标签——年龄、工作、房子和车子,对一部分遭遇未婚先裁的年轻人来说,因为这些标准的存在,相亲变得有些奢侈。

张延今年35岁,在上海,这个年龄单身,也很普遍,父母已经无法给他介绍更多的相亲对象。“他们的‘资源’也是有限的,社交也不广”,30岁之后,张延的相亲频次就直线下降。而身为程序员的他,又在传说中的35岁这一年赶上了裁员。

11月,张延的一个女性好友在微信上给他发来了一个女孩儿的个人信息,想撮合两人见个面。对方学历好,个子高,人也漂亮,张延犹豫了两秒,直接回绝了,“我马上要失业了,我觉得不合适”。此前,这个朋友也给张延介绍了不少女孩,但这次,朋友详细问了他的情况,便不再勉强,没多久,给张延发来了几条车企的招聘资讯,让张延去试一试。

“爱情的美好,落实到柴米油盐上,是很客观和真实的”,张延说,自己的条件是否能够与对方“match”,是他考虑的主要问题。他清楚地知道,没有工作的当下,并不是相亲的好时机。此前,他会去参加八分钟相亲局,几个人排排坐,八分钟再换一个人,然后主动地对有好感的女生发出邀请。但裁员之后,张延的自信心动摇了——在上海没有房、身高不够高、学历不够好的等等减分项,在失业之后被通通放大。

为了缓解这种对“自我价值”降低而产生的焦虑感·,张延选择拼命工作。他最后入职了一家互联网公司,比之前所在的外企节奏快了好几倍。周一到周五得晚上11点到家,他还要在周末学新公司要求的技术。

同样,一直笃定的陈思,也恍惚了。这几年,陈思一回老家,就会被村里人不停地质疑,为什么还没结婚,是不是哪里有问题,陈思总感觉自己格格不入,“像一个怪物一样”。深圳给了她喘气的机会——2018年,陈思还在湖北某家公司上班,晚班时,同事给她看了自己在深圳湾公园玩的照片,她因此鼓起勇气,成了“深漂”。

然而,如今失去工作的她,开始怀疑自己的选择是否正确,总在问自己,“为什么我还是一事无成,连工作都没有”。被裁的那一夜,陈思坐了三站地铁,独自去了深圳湾公园,坐在石凳上,孤独感扑面而来,陈思哭了,“感觉我在哪里,都是格格不入的那一个”。

被动摇的不仅仅是自我信念,还有家人对子女的信心。

方嘉璐从小就是别人家的孩子,高中时开始写稿赚钱,后来当了编剧,算得上典型的高知女性。一直单身,衣食无忧,父母开明,没有经济压力,一个人乐得自在。嘉璐盘算了一下,34岁的人生里,父母催婚的次数少得可怜,一个对她催婚,另一个就会马上反驳,“管那么多干啥”。偶尔亲戚朋友催婚,护短的父母还会帮自己顶回去。

然而,得知嘉璐被裁员之后,这种和谐的平衡被打破了,家里的氛围甚至变得有些微妙。今年8月,刚失业的嘉璐忙着装修自己的新房。父女二人去商场挑选家电,嘉璐正在认真地看各项数据时,站在身旁的父亲突然来了一句,“你要是十一结婚,我就给你买这个大彩电”。对着那款价格上万的电视,嘉璐愣住了,在以前,父亲从来不会说这样的话,而更让她没想到是,父亲留给她的“结婚期限”竟然只有一个月。

后来,嘉璐找新工作,因为年龄的问题遇到不少限制,把这些事当作茶余饭后的闲谈告诉父亲时,父亲的第一反应也是,“你该结婚生孩子了”。种种细节,让嘉璐感觉到,父亲似乎在重回传统观念,“作为独生女,父亲担心他们老了之后,我没有那么大的能力去赡养他们”。女儿的失业加剧了这种焦虑和不信任,结婚是他们设想的最佳解决方案。

工作是女性的底气,也是对抗催婚的武器。一旦遭遇裁员,女性婚恋现状就被赤裸裸地呈现出来——似乎是在宣告,她们的工作价值降低了,诸如“干得好不如嫁得好”的论调卷土重来,最终成为引发催婚的导火索。

父亲的转变让方嘉璐无所适从,而另一个让她难捱的点是,年龄对女性的限制。找新工作的某次面试,在什么都不会的98年出生的女孩和技术完善的80后之间,HR毫不犹豫地选择了前者。早几年,嘉璐不把这种事情放在心上,会想“不过是你能力还不够强”,亲身经历之后,嘉璐认识到,对方就是想要年轻人。

催婚压力和年龄焦虑每天都跟随着失业的嘉璐,唯一让她得到慰藉的,是母亲的共情。“裁员之后,我妈再也没有问过我找不找男朋友这个问题。”看着每天奔波的嘉璐,母亲早起做好早饭,希望嘉璐吃好些,当嘉璐倒完裁员和找工作的苦水,不知道该如何帮忙的母亲,只怕嘉璐有经济压力,三天两头地问“你要不要钱”。

张延的父母也明白儿子此时的顾虑和难处。几次聊天下来,虽然父亲还是希望张延能够早点结婚,但不再多催,“他们也知道,我刚刚换新工作很累”。忙着学新技术的周末,张延的母亲就过来帮忙打理家务,帮他减轻一些负担。

这是最理想的情况,当一座大山动摇时,另一座大山成为依靠。

在上海一家快消公司工作的莫帆,同样在年前被裁员。得知这一消息的当下,莫帆是无助的,她刚被这家公司招进来两个月,公司也因此不打算提供任何补贴和赔偿。但和许舒舒受到裁员影响导致分手不一样的是,莫帆得到了来自另一半的理解。

裁员的事,莫帆第一个通知的人是自己的男友。她和男朋友在一起快三年了,感情稳定,男友淡定地告诉她,被裁就被裁了,找下一份工作就好,莫帆一下子放松了,感觉“也没什么大不了”。过了几天,弟弟打来电话催她回家,莫帆的应对方法是,先不回去,让男朋友陪她一起出去旅游过年,散散心。

亲密关系的支持可以消解裁员带来的消极情绪,年轻人们渴望得到父母的包容,而非引发婚恋话题的争吵——不得已,他们才会选择隐瞒。而在所有叙述者中,三十岁以上的几位,更加强调和父母的沟通,尽可能让父母了解自己此时的处境和心态。

比如,方嘉璐尝试让家人明白,自己为什么不想结婚。她想了一个“用魔法打败魔法”的有趣方法——妈妈喜欢刷抖音,嘉璐就悄悄拿来妈妈的手机,搜索一些反催婚、反相亲的短视频。在大数据的推荐下,类似的视频被源源不断地推送到妈妈的首页。嘉璐发现,不自觉看了这些新闻的妈妈,对年轻人的想法更加了解,甚至有了些“女性意识”的觉醒。此前,妈妈一直在婚姻中扮演一个纯粹的奉献者角色,现在却越来越理解女儿的婚恋理念。

亲密关系之外,他人的理解也能让遭遇裁员的年轻人们感到轻松。

刚加入相亲大军的傅雨薇,个性要强,一度担心工作问题会不会影响到相亲。但令她有些惊讶的是,相亲对象们普遍的态度是宽慰,还告诉她,这是政策的影响,和她自身能力高低与否没有关系。有一回,傅雨薇和一个程序员相亲,得知她的工作情况,对方直说,“没事儿,我看中的是你这个人”。说完这话,他就开始思考如何帮她转型、换行,说着说着就提出,让她学编程,他来教,一个月包她上手。一直有些严肃的傅雨薇笑了,为免于遭受自我价值贬低而松了一口气。

最终,许舒舒还是把分手的事情告诉了妈妈。从小,许舒舒就是家里的老大,懂事但内敛,没有男朋友的时候,妈妈老催她主动点儿,赶紧找,有男朋友了,又让她好好处。但当许舒舒把这段时间的委屈告诉妈妈时,妈妈在电话那头果断地说,分了就分了,下一个更好。

被裁员后不用早起上班的那个周五,许舒舒背上了自己的滑雪装备包,独自一人去八达岭滑雪场滑雪——她和前男友是滑雪认识的,这是两人常选择的约会地点。许舒舒一个人在空无一人的滑雪场刷道,“那种感觉是自由,而不是孤单”。一天的时间,她坐了30多趟缆车上下,滑了超过20公里。站在滑雪场的顶点,许舒舒长长地吐出一口气,决定开年好好找份工作,开始新生活。

(陈思、傅雨薇、许舒舒、张延、方嘉璐、莫帆均为化名。)

=========================================================

在人间|我的癫痫女儿怎么办,要在家看一辈子电视吗?

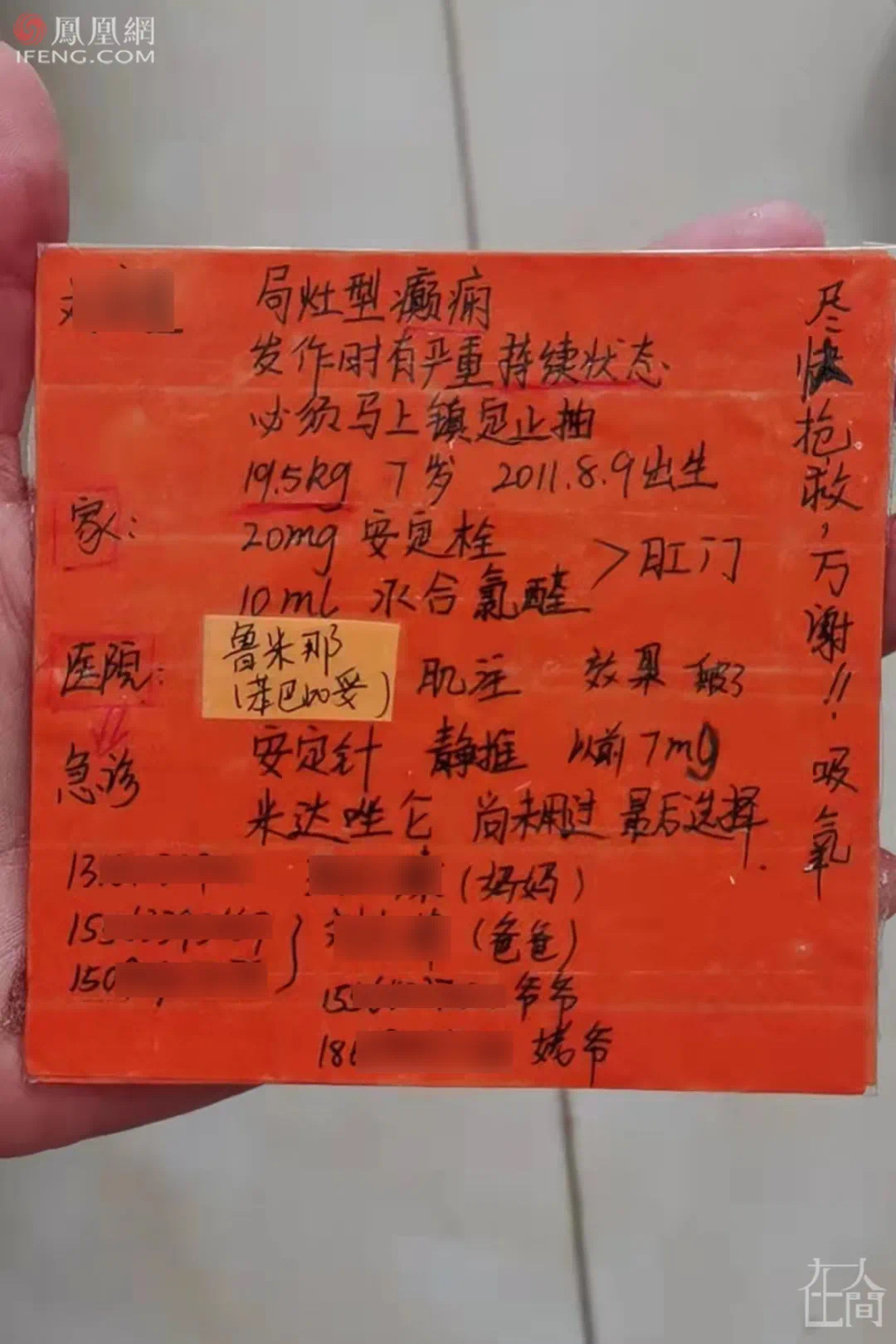

阿真的孩子出生40天时被发现有癫痫病症状,如今孩子已十岁多,在与癫痫漫长的对抗中,阿真一度看不到希望,身陷抑郁的泥沼,直到用上氯巴占。但“毒贩妈妈”的出现打破了一家刚刚平静两年的生活。

来自上海儿童医学中心的数据表明,2016年,全世界癫痫发病率为7‰~8‰,在中国就有近千万癫痫患者,儿童患者占60%,这意味着,中国目前至少有600万儿童癫痫患者,阿真的女儿就是这600万分之一。

去年11月底,一封1042名家长签名的联名信——《如何让我们的孩子活下去?》登上热搜。此事引起了相关部门的重视。国家卫健委有关部门称正在对患病群体进行摸底,了解药品用量需求,并协调相关机构和部门按照《药品管理法》有关规定,组织进行集中申请和进口,以满足患者用药需求。

但直到目前,此事仍在进程之中,尚无最终结果。

现今,摆在阿真面前的不止购药的困难,女儿无处可去是个更大的问题,她所在山东某县城的康复中心只接收学龄前幼儿,聋哑学校亦是不可能的选项,而九年义务制教育对他们而言只是个梦想,没有地方愿意接纳一个在智力上有欠缺的癫痫患儿。

女儿要向何处去?“不能融入社会,家庭压力也太大了。”阿真说。以下为阿真自述:

放学后她就在家看电视,宝宝巴士、熊出没。

我的女儿很难融入班里。她听不懂规则,她讲话别人也听不懂,没办法一起玩游戏。她也有很多偏执的行为,她认为不要的东西就要丢到垃圾桶,也不管别人需不需要;她觉得没用的书,就要放到其他同学的课桌里。如果有人动了她的书,她就会号啕大哭。

女儿和我的沟通也是非常有限的,几乎就是那几句话:“妈妈,你看那个车大吗”、“妈妈,明天星期六吗,不上学吗”、“妈妈,有个小狗狗,我想买个小狗狗。”