80后邓安庆,

自称“在所有赛道上都落后于别人”的湖北作家,

在38岁时,因为承受不了北京的高房价,

决定结束10年北漂,搬去苏州生活。

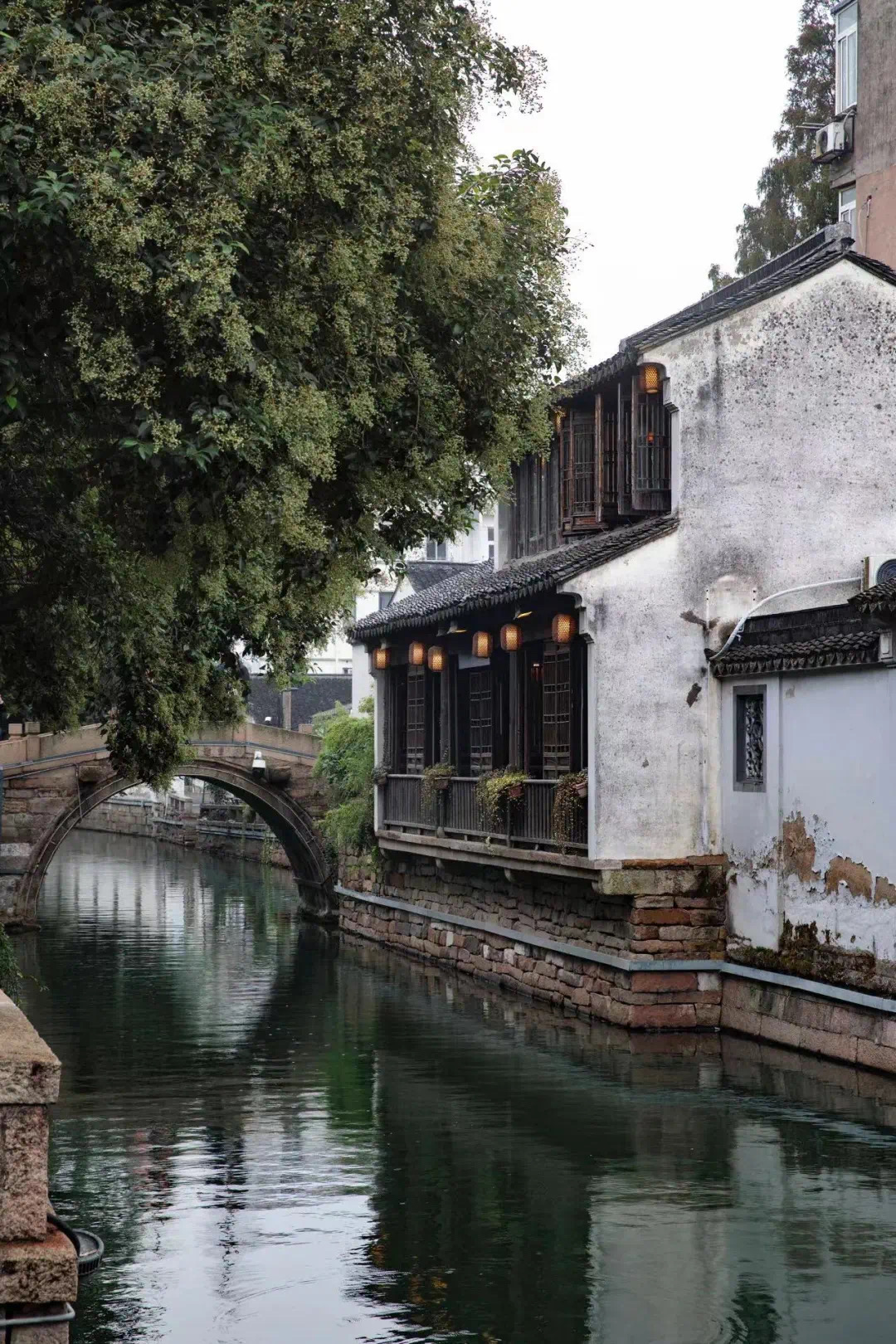

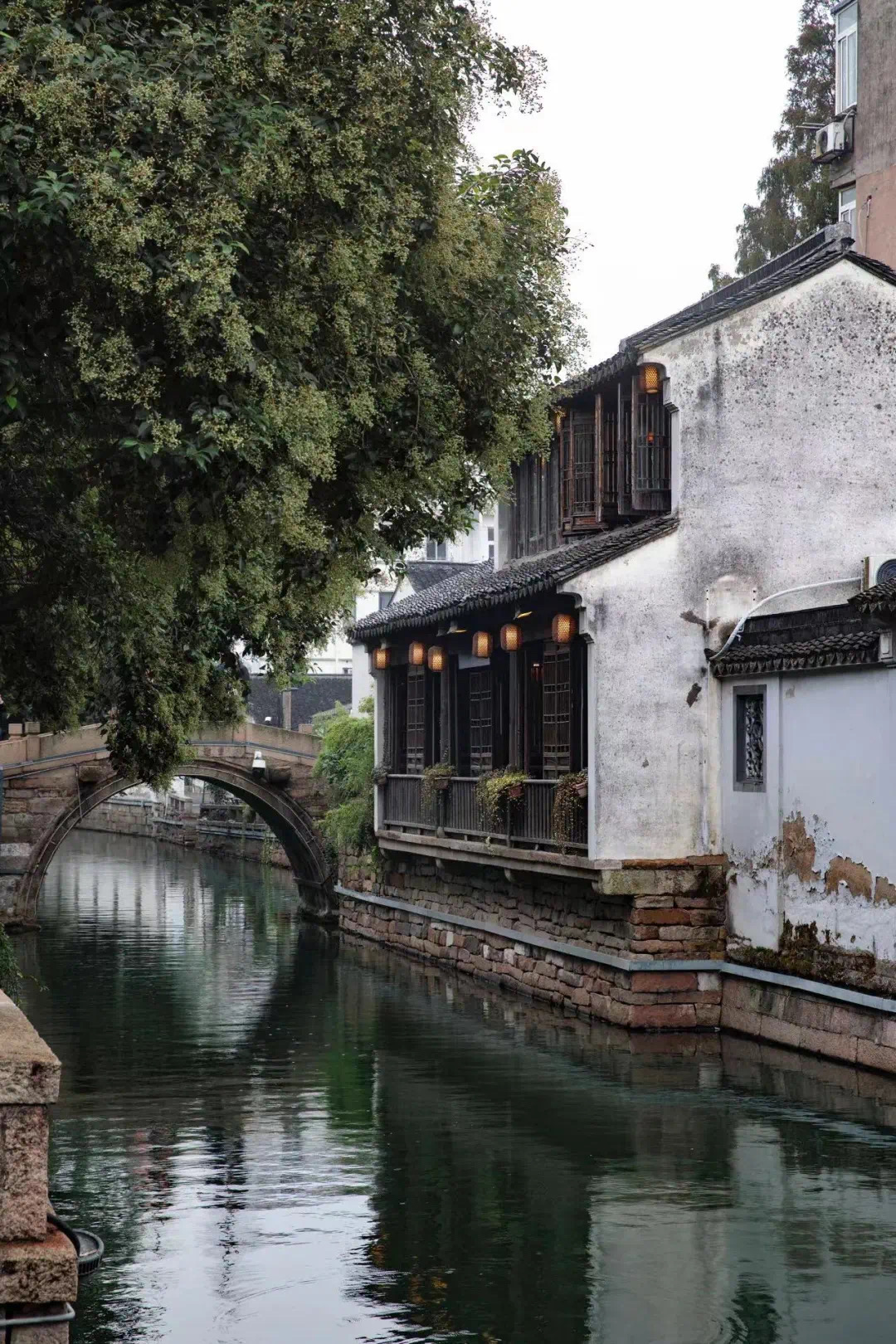

苏州一景

落户、看房、购房,前后花了五个月时间,

他便拿到房本,搬进了属于自己在苏州的新家,

父亲知道他买房后,激动得在村庄奔走相告 。

在北京时,他在8m2的杂物间住过7年,

安家苏州,可以“太阳浴”的朝南大阳台就有9.2m2,

在他看来,“这是靠自己的双手,

搬到苏州后,为还房贷,

他需要在上海工作,

从此过上“两城跑”的生活,

但作家邓安庆从来不觉得辛苦,

因为在他看来,这也是一种“活法”,

2021年底,一条跟随邓安庆,

体验了上海和苏州的两城通勤,

看到了更多年轻人的另一种选择。

周一清早,上海、苏州两城通勤的年轻人们

作家邓安庆38岁,中等身形,走在人潮中,并不太显眼。不久前,他刚结束10年北漂,在苏州买了房子。

每逢周一,他七点便起床,花一刻钟洗漱,骑上小电驴,几分钟能到地铁站,赶八点左右的火车,目的地是上海。

苏州驶往上海的火车准时抵达,列车进站,邓安庆和其他睡眼惺忪的年轻人,便鱼贯而入。霎那间,站台由热闹转至冷清。

上海、苏州两地的“新通勤”其实已经算不上新,如今越来越多的年轻人,选择在上海工作、苏州安家。火车快则25分钟,慢则39分钟,折算下来,不过几站地铁公交,听起来不像跨城。

我们第一次见作家邓安庆,是在一个周四清晨,为了亲身体验他如何通勤,我们随他一起买票进站,从上海返回苏州。

苏州城市俯瞰

车窗外,霞光中,成片田野和山脉飞逝而过,他聊起“两城跑”的生活:买完房后,他的积蓄基本用尽,一个月7500元的房贷令他不得不继续工作,但苏州的薪资待遇,很难满足他的要求。

现在,邓安庆的时间和空间,被切割成两块:周一到周三,他在上海工作,周三晚上,他乘夜班火车回苏州,度过一周剩下的四天——上海的一家文化公司,允许他一周居家办公两天——在他眼里,这是比较理想的活法。

在上海的三天,他的全部家当是一个10斤重的黑色背包。在里面放上一台笔记本电脑,一本书,一袋两晚换洗的衣服,一把雨伞,一个充电器,一个充电宝,随机订一家民宿过夜,价格百元左右,通常不超过两百块。

他过得极省,北漂10年,其实攒下不少钱。通勤基本只靠公共交通,吃饭靠公司食堂,周末也极少点外卖,除房租外,每个月的开销在一千左右,“撑死一千五百块”。写作十年,还有些版税收入。

大概30分钟后,苏州站到了,空间忽然开阔起来。极目远处,天色匀净,几分钟脚程,便见城市内,河流纵横。

邓安庆买的房子离地铁站不算远,靠脚走,大概十几分钟。他去小区对面的超市,买回两枚杏鲍菇,两颗土豆,八九朵霜打上海青菜和半斤猪肉。他九岁能下厨,因为自幼是“间歇性留守儿童”,父母经常不在身边,要自己打理生活。

作家邓安庆对吃的不讲究,但很享受做饭时光,慢条斯理洗刷备菜,葱姜蒜切小块,堆成三小堆,“青菜要大火爆炒才好吃啦”,一盘炒南瓜,他一个人能吃两顿。

平日在苏州新家的一人食

生活里的事,他如实记录在自己的豆瓣和公众号里,他称自己的写作是“如其(生活)所是”。读者黏性很高,许多人追随他的文字,一直读了很多年。

他并非苏州人,他和这座城市的故事,说起来也和写作有关。

2009年,25岁的邓安庆来苏州谋生活。一天,在苏州郭巷深处的小网吧里,他注册了自己的豆瓣账号。从此,邓安庆的人生改写——持续两年半,他笔耕不辍,书写着自己的家乡,那些日常琐事的情与味,人间烟火在乡土与城市间流转,这些文章吸引了大量读者。两年后,有出版公司邀他将这些文字集结成册。

2011年,出版了第一本书的邓安庆,拿到北京一家出版公司的编辑工作。从此,他的10年北漂开始了。当时他不晓得,10年后,他又回到苏州来。

尚年轻时,邓安庆最大的梦想是成为一个作家,最大的职业梦想,是当一个文字编辑。这两件事,在北京时都实现了。

去北京之前,他辗转过许多城市。2007年,他从襄樊学院理工学院毕业,念得是中文系,三本。父母务农、打小工维持生活,并没有什么家底,上学时他父亲患了中风,家里要花钱治病,所以大学四年,他两年学费没有交齐,连毕业证和学位证也没有拿到(前几年,邓安庆才回母校交齐学费,取回了被扣押的毕业证和学位证)。

22岁时的邓安庆

毕业前夕,邓安庆去找工作,与他竞聘的是一群来自武汉大学、华中科技大学的学生,邓安庆笔试得了第一,面试时,因为学历被刷。丧气固然丧气,但他也只能认清现实。

后来,因为在校期间写作突出,一家广告公司要了他,请他做文案策划,工资600块。兜兜转转好几年,邓安庆去过很多城市,做过各种各样的工作,同时也持续写作。有时纯靠手写,写满一本又一本,小说、散文、杂文、诗歌,几乎所有体裁都尝试过,甚至自己配图,做装帧设计。

2011年,邓安庆来到北京,终于做了自己梦寐以求的图书编辑工作,也很快认识了后来和自己合租长达10年的室友小易。

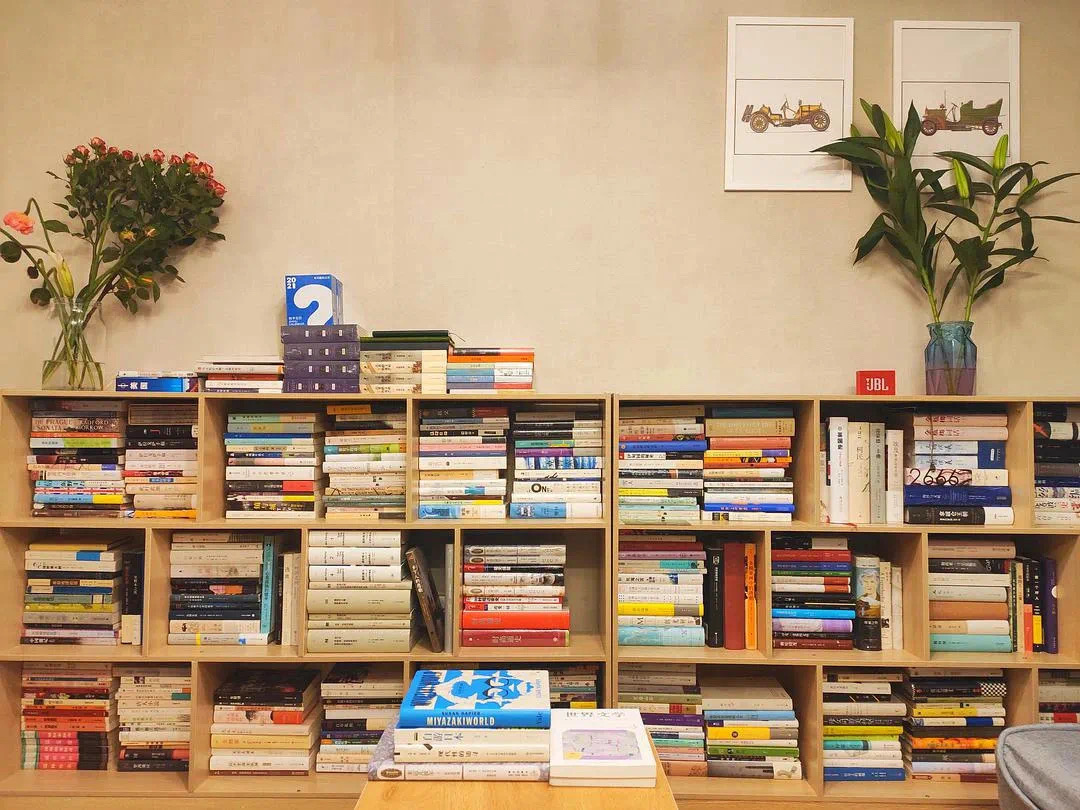

北漂期间,在出租屋的客厅里,书柜摆满书,再买来花装点生活

在北京,邓安庆前后换过三次住所,两次都在鸟巢和奥林匹克公园附近。住得最长的一处,是一间8m2的杂物间,房租1700元,他住了大概7年。

8m2的杂物间夹在厨房和次卧中间,厨房尽头的冰箱,相当于一个隔断。邓安庆的生活,就在一张床,一个衣柜,一副桌椅,一个书架之间展开,空间狭促,设施简陋,但却是一个令他觉得安定的容身之所。

杂物间推开门,就是长条形的客厅,在这个公共空间里,堆叠着他的藏书,约莫600册。

搬离北京前清理衣柜

10年间,他换过四份工作,都是编辑。他曾在一个北京互联网大厂做文艺频道的编辑,白日里上班,通勤相当漫长。每天早上,先乘15号线地铁,坐到终点站清华东路西口,出地铁站,步行15分钟,到五道口地铁站,再转13号线到西二旗站,出地铁站后,再坐摆渡车到公司,非常折腾。后来他索性骑自行车,单趟要花一小时,差不多20公里。

夜里下班回家,他很少写作,因为工作已经让他精疲力竭。所以,10年北漂期间,他写下6本书,包括约稿,超过100万字,几乎都在周末和节假日完成。

到了夏天,杂物间没有空调,空气闷热,无法定心创作,他就跑去周边的麦当劳,因为咖啡可以无限续,水可以无限喝,空调可以免费吹,还能用卫生间。生活艰难,但总有应对之策。

我想三十年的生命中,我最常感觉到的是一个场景:我在一个小箱子里,手和脚都缩着,无法伸展开来。上学时,我担心交不起学费,担心被别人同情和嘲笑;上班后,我担心被炒鱿鱼,老是被失业的噩梦惊醒。当我跳出来看自己,我看到的是一个自哀自怜的形象:母爱缺失,总把自己放在一个需要关爱的位置上。因而去屈从,去讨好,生怕人们不爱我。我开着各种玩笑,又留心人们的反应。我想做父母的乖孩子,也想做工作中的好同事。在我的内心中,我压抑着自己。我想过的人生,坦荡而肆意的生命,总是因为我内心的恐惧而止步。

——邓安庆多年前曾在网络火了的《站在三十岁的门槛上》一文段落

工资和稿费、版税带来的收入,加上有储蓄的习惯,邓安庆也不是没有想过在北京安家。总得来说,他很喜欢北京。但租住地周围房价,在十万一平,他完全买不起。

年近40,日益焦虑。他在购房软件上搜索,勉强能承受的房子,都在极远的市郊。有一次,他坐地铁到南五环外看房,出地铁后,扫一辆共享单车,骑行20分钟,到了一处荒凉的小区。中介带着他看了几套50m2左右的小户型,站在略微显得有些袖珍的卧室往外看,北京环线上,车流汹涌。

邓安庆内心忽然翻腾,如果要承受几百万的房价,住在如此狭小的房间,每日如此漫长的通勤时间,这意味着,没有任何生活质量可言。

邓安庆不想再租房住。“要有个自己的家”,这个念头,在他决定要回到二线城市生活后,变得分外强烈,且可触及。

有两个选择跳进邓安庆的脑海,一个是天津,一个是苏州(目前均已成为一线城市),两个城市一个离北京近,一个离上海近,方便在大城市上班,但房价低了不少,都在他能承受的范围内。

苏州家中阳台的多肉

他在天津生活过一个多月,并在那里写完了自己的新书《永隔一江水》,对天津印象颇好;而苏州,他曾在此生活过近3年。

那时,他在苏南高新区某个工业城的一家木材厂做文案工作。工业城周遭十分荒芜,马路上来来往往都是运货的大卡车,夜里8点,就没有公交通行,只能看到群山隐隐。

白天,他在“空中办”办公,底下就是密密麻麻的流水线,机油和白乳胶的气味在空气中浮荡。后来,他还写过一个“工业城”系列,记录当时的见闻。

在南京先锋书店做新书巡回演讲

因为新书《永隔一江水》出版,邓安庆在巡回宣传活动中,去到了南京先锋书店,一位读者朋友联系了他,和他说,“你既然已经到南京了,做完活动来苏州看看吧。毕竟你离开这里这么多年,故地重游一番嘛。”

邓安庆应约回到了苏州,与这位读者会面,又见了一些在苏州的朋友,他聊起自己买房的打算,大家都盛情邀他来苏州定居,第二天,朋友开车带他在苏州城里转了转,新建的几个楼盘,房价不算贵得离谱,邓安庆能承受得起,他“忍不住动心了”。

另一方面,重回苏州的这一趟,看到南方城市冬日里仍旧绿意盎然,不似北地一片荒凉,他觉得自己还是更钟意南方山水。

决定来苏州安家后,邓安庆立马开始行动。第一步要解决落户的问题,按苏州人才引进政策,本科学历,45周岁以下,即可落户,一旦落户,便能在除园区之外的地方购置房产。邓安庆联系自己原户籍所在地的机构,申请迁出,最终成功落户苏州,只花了一个月时间。

很快,他就从北京动身,去往苏州看房。他的要求有三点:要离火车站近,方便未来去上海上班;要是现代的小区,物业完备,生活便捷,产权清晰;房价不能太高,因为自己手上的钱不是很多;最后,是不想装修,最好能直接入住,原有户主的装修风格不要太老土。

按这些要求,邓安庆只花了一天时间,就相中了一套房子。房子总面积近100m2,其中9.2m2朝南半弧形的大阳台,已然比自己曾经在北京住过的杂物间大。

为了办手续,邓安庆前前后后跑了几次苏州,耗时五个月,最终拿到房本。

辞别室友的夜晚,几个北漂一道喝了很多酒,在人生的岔路口,他们互相道声别。离开北京的那天,一起住了10年的室友小易,坚持送邓安庆去火车站,他们坐上15号线地铁,又换5号线,再换14号线,一路没有说什么话。

邓安庆看到北京地铁上,总是那么多人,他们在这里上学、工作、恋爱、结婚、离婚,在某一时间点,彼此遇上,错身而过抑或产生情缘,但邓安庆要离开了,“我也曾是他们中的一员,现在,我要脱离他们的行列了。”

住进新家的邓安庆,感受到一种前所未有的喜悦与笃定感,像在大海中漂流了很多年后,终于找到自己的一座宝岛。他兴致勃勃地布置新家,客厅要铺上一块地毯,书房的落地灯要买带小桌子的,组装一组小书柜,放自己的藏书……

每天早上睁开眼,阳光从窗帘照进来,他心中总会涌起一个激动的想法:“我是在自己的家哎!”

在苏州,邓安庆喜欢去皮市街买花。入住新家不久后,曾经的室友小易,寄来一大一小翡翠绿色的玻璃花瓶。邓安庆将买来的百合和向日葵,细心修剪了花枝,小心翼翼插进去。

一夜,他去客厅接水,隐隐有花香飘来,原来是百合开了,他在自己的公众号里写道,“薄薄的夜色中,洁白的一大朵,让人发怔了许久。”

因为安家的缘故,邓安庆陆陆续续收到各地朋友寄来的贺礼,尤其是植物,龟背竹、文心兰、蝴蝶兰,还有一箱佛手。

在北京时,虽然长时间住8m2的杂物间,要踩一个多小时自行车通勤,经历过各种不顺,但邓安庆觉得在北京“也没有那么漂”。因为最好的朋友,就在他身边。他们会像亲人一样,分担彼此的喜怒哀愁,一起看书、散步、聊天。

青年写作者的小圈子,有些同龄人早已结了婚、买了房,一些更年轻的95后,自由写作,虽然租房子住,但因为做着自己喜欢的事情,并不觉得生活有多糟糕。

邓安庆决定离开北京,一定要买下自己的房子,其实也和他所体验到的“被剥夺感”有关。

他出身乡村,一路上谋生活,并没有得到来自家里的帮衬,全靠自己的双手。而这些年,每当他出书,或者生活稍微改善一点,家中突如其来的变故,总将他的积蓄耗尽,“等到下一次,又攒起一点钱,家里又一次出事。”在如此的循环中,他不再奢望能在外安家。

待生活终于平稳了一些,他才决定买房,真说起来,比同龄人要迟太久。“我觉得自己起点太低了,一路上都踩不准点儿,都是要费很多劲,才能完成别人轻易就能得到的。”

邓安庆认为,他们这一波人,从乡村考大学来到城市,然后留在城市工作、定居、结婚,这样的生活里,有深深的“割裂感”,因为他们在乡土与城市之间,都有距离。

“现在已经无法回去乡村了,因为我们想要的那种乡村生活已经没有了,所以我们与乡村是有距离的;在城市里,我们得靠自己打拼,要留下来也很艰难,是没有根的,所以我们和城市也有距离。”

但对他而言,这种距离也是“柔软”的。因为在家乡,有我们的父母和亲人,有血脉和情感的连接;在城市,则有我们的朋友、恋人、同事,有情感的的寄托和安放。

说起这种“割裂感”,在邓安庆回乡时,会更明显。邓安庆写作十几年,统共出了7本书,很多文字,爸爸妈妈是主人公,但爸爸妈妈是半文盲,无法阅读他的文字,整个家族中,只有一位亲戚读过他的书,会在读完之后,和他讨论讨论。

所以即使安家,他还是希望可以在大城市附近。大城市能提供更高的薪资,更便利的交通,更好的生活设施,也许最重要的,是满足他精神上的需求。

北京留不下来,总有应对之策。他离开北京,选择在苏州安家,甚至还刺激了几个北漂的朋友,也打算南下到苏州生活,他将自己的经验,一一分享给朋友。

说起人生的焦虑,邓安庆心态平静,也许是在38岁时,才拥有自己的房子,他格外珍惜眼前的一切。而他的同龄人,有的结婚了,有的离婚了,有的二婚了,有的二次离婚了,包括孩子的教育问题,人生下一步该怎么走?整个社会的焦虑,在他看来,“主要是我们这一波80后在焦虑”。

但邓安庆仍旧兴致勃勃地生活,比如对婚姻这件事,他并不强求。如果有缘人出现,那很好,如果没有,就独自经营好自己的日子。

未来,房子慢慢还贷,照顾好父母,继续书写他所体验到的时代,日子平顺地过下去,就可以了。

题图来源于微博,摄影师@schumi米克尔