刘姥姥在大观园,露面的次数很少。在众人眼里,她只是来高门大户攀亲戚打秋风的穷苦农妇,无甚特别。贾府落难时,刘姥姥变卖田产搭救巧姐,这样的义薄云天,没有几人能做得到。

衣饰,器具,肴馔,礼仪,无不映衬着荣宁两府金字塔顶端的富奢豪华,如同海市蜃楼,华美梦幻,却不接地气。寻求接济帮扶,察言观色却不失自尊,深知感恩,努力把日子过好的刘姥姥,极易让我们产生共情。毕竟芸芸众生,幸运儿只是极少数。大多数人,是一个个在尘世间奔波辛劳的刘姥姥。

姥姥出身乡间。亲家曾和贵族王家攀了宗亲。寡居的姥姥和女儿一家同住,帮忙照看外孙青儿和板儿姐弟俩。生计艰难女婿发牢骚,姥姥带着外孙板儿去贾府,想得到一点帮衬。

现在,调侃别人或是自嘲没有见过世面,常会说一句“像刘姥姥进了大观园”。然若穿越回百年前,进一趟大观园,未必人人能有刘姥姥见世面的那一份玲珑和果敢。

就算在乡间赴过财主乡绅的宴席,亲家祖上曾为小官吏,自己也颇有心胸识见,在乡村怎么都算得上是精明能干人的刘姥姥,进了大观园,像懵懂孩童闯进未知美丽城堡,所见皆是第一次。

以为盛装的丫鬟平儿是凤姐,被自鸣钟吓了一跳,去见贾母只望见一屋子绫罗绸缎裹着的美人,换作旁人,世族大家的气派排场是会让人萌生退意打道回府的,刘姥姥惶恐却并不露怯。她有自己的使命,家里的人都在等她的好消息,她怎能退缩。

再则姥姥也是真心喜欢大观园的人。投缘的人,不是碰巧遇上,亦不是命运安排,只因心灵磁场相吸,彼此欣赏认可。这和身份地位无关。太夫人贾母和村野老妪刘姥姥,是一双投缘人。

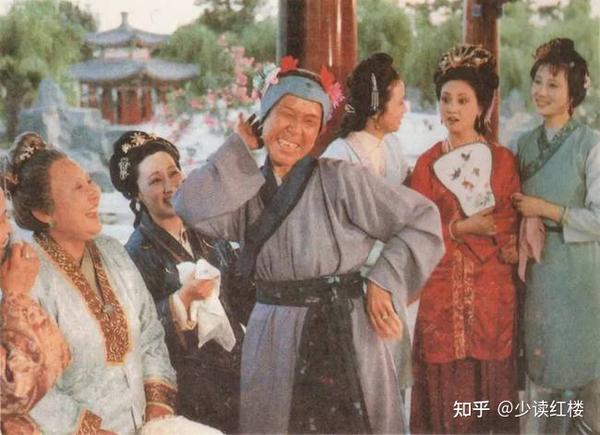

贾母要拿出自己的古董物件,装扮宝钗雪洞般简素的屋子,又要用银红霞影纱做黛玉潇湘馆的窗纱,来映衬翠竹,颜色清新不单调。刘姥姥在宴席上被戴了满的花儿,满心欢喜,说自己年轻时也是喜欢花儿粉儿的。

两个身份境遇迥异的老妇人,对待生活,都是一样的向阳而生。一世享尽尊荣的贾母,是雍容的牡丹。田间地头操劳的刘姥姥,是朴实的鸡冠花,生机蓬勃开在乡野。

生活优渥,仍对底层受苦人予以真诚,不拿架子不慢待,这是一种修养和善良。艰难度日,依旧笑着面对生活,以幽默乐观抵御日子的不易,这是难得的从容和豁达。

姥姥懂得感恩。收了大观园众人的衣物银两馈赠,庄户人家没有什么值钱物件,便采摘了应季瓜菜做回赠。贾母甚是欢喜,欣然接受。

酒席上各样点心装了给姥姥,叮嘱众人打趣姥姥不可过度,贾母的体贴随和与厚道,也是姥姥救巧姐的原动力之一,姥姥又怎忍心贾母的曾孙女蒙难呢。

爱出者爱返,福往者福来。聪明一世的凤姐,不会想到自己的微薄施舍,换来姥姥的倾力相助。于凤姐,区区二十两银子,不过是九牛一毛而已。于生活窘迫的姥姥,却是雪中送炭的帮助。

即便凤姐的为人行事时常让人看不惯,有一点,她是对的,识人准。二见姥姥,让姥姥为女儿大姐取名字,说贫苦人取的名字可以压得住他。这是迷信,也是说明凤姐是从心底信任姥姥的。

管理大观园,见过各色人等,凤姐练就了一双慧眼。她看得出姥姥虽为村妇,却有识见有担当。虽宴席上玩笑打趣姥姥,那是为讨贾母欢心,宴罢,凤姐向姥姥赔罪。凤姐尊重姥姥,没有慢待,对姥姥,凤姐不势利。

黛玉戏谑姥姥为“母蝗虫”,虽是无心之语,终是有些过了。深闺里的贵族小姐,体悟不到平民百姓的疾苦。贾母和凤姐,经历的世事多,加之个性使然,对待姥姥,少了贵族的桎梏,更接地气,有烟火气。

小巧姐和小板儿互换佛手和柚子,预示巧姐的命运由佛手指引,姥姥是巧姐命里的福星和贵人,是一尊佛,是一尊菩萨。贵族太太托孤远房穷亲戚,村妇倾力解救侯门千金小姐,世事如转烛,明灭在一瞬间。

滴水的恩情,回报一眼清泉。刘姥姥去贾府求助不是只为着打秋风,受人恩惠不知回报,她内心坦荡。送给贾府家产的瓜菜,卖田产救巧姐,在她,也是坦荡且自然的。她只愿践行她的善和报恩,与钱财多少无关,与攀附权贵无关。

这样的刘姥姥,才是最让人敬佩的。

作者:童话,北方女子。本文为少读红楼原创作品。

========================================================

黛玉与妙玉:同居贾府同出一乡,何其相似的两个姑娘

《红楼梦》最著名的评批人脂砚斋在第八回做了夹批,“余谓晴有林风,袭乃钗副,真真不错”,使得“晴有林风,袭乃钗副”(也有晴为黛影、袭为钗副之说),对于后世解析黛玉、宝钗的形象有较大的影响。

特别“晴有林风”在原著中的确有直接的描述,在第七十四回中,在抄检大观园之前,王善保家的在王夫人面前告晴雯黑状时,王夫人向凤姐求证晴雯时说“上次我们跟了老太太进园逛去,有一个水蛇腰,削肩膀,眉眼又有些像你林妹妹的……”说明晴雯在外貌上与黛玉有几分相似。但是,细读起来,不禁觉得《红楼梦》中最类黛玉的并不是晴雯,而是妙玉,可谓惟“妙”惟肖。

首先从个人背景,二人太相似了。从个人地理因素来看,二人是同乡,都是出身江南水乡姑苏的软妹子。从家庭出身来看,黛玉之父林如海是钦点的巡盐御史,祖上“袭过列侯”,也是钟鼎之家、书香之族;妙玉也是仕宦家族出身,从四十一回招待贾府众女眷喝茶的器皿可以看出她家的实力,什么海棠花式雕漆填金云龙献寿的小茶盘,什么成窑五彩小盖钟、一色官窑脱胎填白盖碗,什么“晋王恺珍玩”的(分瓜)瓟斝”、绿玉斗、九曲十环一百二十节蟠虬整雕竹根的大盏,什么鬼脸青的花瓮都是信手拈来。

从天生特性来看,黛玉从小就因为体弱多病,长年修方配药皆不见效,三岁时一个癞头和尚要化其出家,便可根治顽疾,其父母不从,黛玉才没有出家;而妙玉呢,也是自小多病,久治难愈,买了许多替身儿皆不中用,最后不得不带发修行,亲自入了空门,方才好了。

样貌更不用说了,江南本来就是出美女的地方,何况都是诗书仕宦之家的小姐,黛玉是“娴静时如娇花照水,行动处似弱柳扶风”的“神仙似的妹妹”,妙玉是“模样儿又极好”、更是“气质美如兰”。

另外二人的不幸也是像复制粘贴一样,都是父母俱亡,黛玉是族中无亲人,妙玉的师父遗言令妙玉“衣食起居不宜回乡”,都是寄人篱下的孤女。

从文墨才华来看,二人也很相似,都是“才女”。黛玉无论是在元妃省亲中的诗作,还是在诗社中的诗赛,都是数一数二的,而且在她的教授下,零基础的香菱在短时间内所做的诗已经是可圈可点的了,获得进入大观园诗社的资格。

妙玉在林之孝家的口里出场时,就明确交代了“文墨也极通”的特点。妙玉虽未参加大观园诗社的诗赛,但她在中秋之夜所续的湘黛联诗,被二人异口同声的称赞“可见我们天天是舍近求远。现有这样的诗仙在此,却天天去纸上谈兵”,足见其才华。

她也同黛玉一样也当过别人的老师,在蟠香寺修行时,妙玉曾教授邢岫烟文墨,使得岫烟虽是家庭贫困却也谈吐不凡。二人判词中关于才华的描述也是很相似,一个是“堪怜咏絮才”,另一个是“才华馥比仙”。

从性格特点来看,二人相似度也很高。比如说尖刻,二人对刘姥姥的态度可谓是异曲同工。在刘姥姥二进荣国府时,大吃大嚼出尽洋相,黛玉在宴席上就嘲笑其为“当日圣乐一奏,百兽率舞,如今才一牛耳”,把刘姥姥比作兽。事后更甚,把她比作连兽都不如的昆虫“母蝗虫”。妙玉也十分嫌弃刘姥姥的粗俗,连她用过的那只价值不菲的成窑五彩小盖锺都嫌脏,要丢弃了。

比如傲娇,黛玉对宝玉送给她的御赐“鹡鸰香念珠”手串满是鄙夷,“什么臭男人拿过,我不要它”;妙玉在贾府最高权力人贾母到栊翠庵小坐要回去,妙玉“亦不甚留,送出山门,回身便将门闭了”,丝毫不屑于虚情逢迎。

比如孤癖,黛玉不是独在房中垂泪,就是“独倚花锄泪暗洒”,连芦雪庵热闹联诗时,她也出句“寂寞对台榭”;而妙玉在原著中出场的次数极少,描述她与人交往的只有贾母携刘姥姥及众人,以及中秋夜湘黛小聚,连宝玉也形容她“为人孤僻,不合时宜”。

二人的几近相似使得二人也十分默契和心意相通。贾母等众人在栊翠庵喝茶,妙玉悄悄把黛玉和宝钗拉到耳房喝“体己茶”,黛玉竟然是直接坐在了妙玉的蒲团上,有洁癖的妙玉也没有制止。李纨“罚”宝玉去栊翠庵撷梅时,命仆人伴随,黛玉拦着“不必了,有了人反不得了”,宝玉独去果然乞得一枝“各各称赏”的红梅。

即使在一百二十回的通行本中,也有二人心意相通的描述,在第八十七回中,宝玉和妙玉在潇湘馆外听黛玉抚琴,当妙玉听到黛玉忽作变徵之声时,“呀然失色道:如何忽作变徵之声?音韵可裂金石矣。只是太过”,宝玉问及后果时,妙玉道:“恐不能持久”,话音未落,“听得君弦蹦的一声断了”。

作者:温暖前行,本文为少读红楼原创作品。

红楼梦里的续弦:看似无限风光,实则凄苦悲凉

读过《红楼梦》的人一定知道,书中有不少寡妇:从贾母到李纨,从刘姥姥到贾芸之母,遍布各个年龄、阶层。封建礼法提倡女子守节,续书作者甚至借司棋之口说出,“一个女人配一个男人”这样的话,就充分反映了那个时代对女子从一而终的鼓吹。可是另一方面,男人若死了老婆,却是要再娶的,再娶的女子被称为“续弦”。

关于“续弦”之称有一个传说,讲的是钟子期在妻子死后悲伤不已,亦不忍弹奏,琴弦断了也不去修补。直到与另一个女子一见钟情,这才将过去的琴弦续好,为她弹奏,将她娶进门。从此以后,男人死了老婆,再娶之妇,称之为“续弦”。

这故事怎么听都像是一场美谈,也说明男权社会里的续娶行为稀松平常,带有鼓励与赞赏的味道。事实上也确实如此,我们看《红楼梦》里的续弦就不在少数,如邢夫人、尤氏、尤氏的继母尤老娘,秦可卿死后贾蓉续娶的许氏。

作为续弦,当然也是正妻,享有正妻的合法权益,也可以得到朝廷的封赏,做得成“诰命夫人”,可是因为不是“元配”,也受到一些限制:如续弦过门后要以妾礼拜祭元配,其子女的地位要排在元配子女之后,续弦百年之后不能与夫合葬等等。

许氏在书中只是一带而过,连名字都没有,更别提她的家世、年龄、外貌、性格等等了。尤老娘虽正式出场过,可是作者究竟没有给她几句台词,最后还让她死得无声无息。只有邢夫人与尤氏是书中经常出场的人物,虽然二者性格各不相同,可是同为续弦的身份却也让我看到了一些相似之处。

她们的出身似乎都不高。

邢夫人热衷于敛财,她的弟弟却在背后对她充满了抱怨,声称她出嫁时带了她邢家的一份“家私”过来。虽然说得头头是道,可是我却充满了怀疑:姑娘在未嫁前管家是有的,可是嫁人后带走娘家的“家私”却不可信,充其量也就是带走一部分嫁妆罢了。

邢大舅喋喋不休的一番言辞里,更多的是为他向邢夫人要钱寻找借口。后来邢夫人的兄嫂又带了女儿岫烟来投奔她,因为家里落魄,指望邢夫人“买房子置地”。试想,邢夫人若出身名门望族,家里总不至于如此拮据。

原生家庭会给一个人留下深深的烙印,在贾府,邢夫人是贾赦的夫人,是荣国府的大太太,是朝廷封的诰命夫人。可是同时,她也是对贾赦唯唯诺诺的续弦,是不受婆婆待见的儿媳妇。她的妯娌王夫人出身高贵,她的儿媳妇也出身高贵,她却没有她们那样的家世、父兄,她在贾府苦苦支撑着,只应承贾赦一人,因为贾赦是她唯一的依靠。

再看宁府大奶奶尤氏。

尤氏的口碑比邢夫人要好,也经常承欢于贾母身边。虽不如凤姐得宠,可也是贾母信任的孙媳妇。当年,贾母要替凤姐做生日,便是全权委托了尤氏。尤氏性情温厚,体恤人心,给凤姐过生日凑份子收上来的银子,她私底下还了平儿等大丫鬟不说,还将赵姨娘、周姨娘这两个“苦瓠子”的份子也一并还了,还劝慰她们,要她们不要担心。

尤氏的善良有目共睹,与凤姐的苛酷狠毒截然不同。两个人后来因为尤二姐的事情,难免有了芥蒂。可是细心的读者会发现,即使是贾琏没有偷娶尤二姐之前,凤姐与尤氏之间的关系就有点微妙。

凤姐的嚣张跋扈在尤氏面前竟然没有丝毫遮掩,优越感逼人,尤氏似乎总是被她压着一头。可事实上,尤氏作为贾珍之妻,那可是族长夫人啊。贾珍世袭了三品威烈将军,尤氏也是朝廷封赏的诰命,而凤姐作为贾琏的妻子,并无此殊荣。

能让凤姐骄矜的无非是她高贵的出身。出自四大家族之一的王家,这是凤姐的底气与倚仗。再加上王夫人是她亲姑母,贾母又疼她,凤姐才会如此目中无人。而尤氏确实是无法与之相提并论的。

尤氏的家世不详,我们可以从尤氏的父亲娶尤老娘来加以推测:尤老娘是带了两个女儿嫁到尤家的,若尤氏家世了得,不会续娶带两个“拖油瓶”的寡妇;但是若尤家太穷,尤老娘又未必会愿意嫁入尤家,毕竟她原来的夫家曾与皇粮庄头张华家指腹为婚,这皇粮庄头还有两个女儿要抚养。由此我们可以推测,尤家大致应该是与尤姥娘先夫差不多的小康之家。

第二点是她们都没有子嗣。

在古代,没有生育的女子是被歧视的,甚至“七出”之一就是无子。邢夫人无儿无女,贾琏、迎春虽叫她母亲,却都不是亲生的,她只是名义上的“母亲”罢了。尤氏亦是如此,贾蓉不是她生的,凤姐大闹宁国府的时候骂贾蓉道:“你死了的娘的阴灵也不饶你”。

虽名义上被叫作“母亲”,可是实际上邢夫人、尤氏自己心里清楚,隔了肚皮的,始终不中用。她们心中对此应该也是惶恐不安的,她们之所以对丈夫言听计从,除了自己出身不高,无所倚仗的自卑,也有无依无靠的凄苦悲凉。她们无法将贾琏、贾蓉们视如己出,她们也怕以后年老无依。

种种惶惑加诸在她们身上,便使她们看上去没有什么底气。于是,面对丈夫的种种胡作非为,她们不能劝阻,反倒保持沉默,甚至助纣为虐。贾赦胡子都花白了,还不好好做官,“成日家和小老婆喝酒”,连贾母都看不惯。邢夫人却不以为意,对贾赦的小老婆不敢怠慢。邢夫人果然是性子好吗?她只不过是看贾赦的脸色罢了。贾赦看上了鸳鸯,邢夫人竟然亲自去找鸳鸯,给贾赦说媒。贾母生了气,将她训斥一番。

与贾赦相比,贾珍更是荒淫无耻,竟做出爬灰的恶行。在贾珍的影响下,贾蓉必然也好不到哪去,父子两个居然与尤二姐、尤三姐有“聚麀之诮”。尤二姐、尤三姐,是尤氏名义上的妹子。可尤氏呢?在秦可卿生前并没有表露出过分毫,只在她死后称病,不肯料理其丧事。她自己的两个妹子虽不是亲生,可到底曾在一个屋檐下以姐妹相称,面对贾珍父子的败德乱行,她竟也不能出言阻止,最后姐妹两个都死于非命。我很想知道,尤氏心中会是怎样的感受呢?

看似风光无限的外表下,藏着一颗不敢哭泣的心。邢夫人如此,尤氏亦如此。

邢夫人对宝玉的百般喜爱,另眼相待,焉知不是一个寂寥年老的妇人对一个孩子的发自本能的爱?

她无儿无女的荒凉心境,谁又能懂得几分?

尤氏对赵姨娘、周姨娘们的体谅,对丫鬟们的宽容,又何尝不是她对自己的悲悯?

妹妹们死后,她曾背了凤姐儿对平儿赞了声“好丫头”,称她为“好心人”,知道平儿的煎熬,固然是她心里清楚,尤二姐生前得到了平儿的庇护,因此感激平儿。可是同时,尤氏又何尝不是在苦熬?因为自己的煎熬痛苦,她懂得平儿们的不易。说到底,尤氏是个宅心仁厚的人,并不把自己受过的苦再加诸于他人身上,反倒生出些悲悯。

作者:杜若,本文为少读红楼原创作品。