内卷中心的三亚民宿:一条街150家,100大床房卖不出去

扯上生存,都是一地鸡毛

在很多人心中,退休后去大理,或海边开间民宿,是人生的终极理想。既满足了“隐退江湖,远离纷扰”的内心渴望,又可以交换来自天南海北的故事。

但现实却不是这样。

2021年底,我来到三亚网红打卡地天涯镇,成了一名民宿管家。近距离接触到很多民宿经营者后,我发现疫情之下,他们的生活全是一地鸡毛,根本没有诗和远方。

一

流浪工程师

开客栈破产后,他选择隐居山林

柳林是我在三亚认识的第一个人。

去年11月,失业的我在豆瓣上发了一篇长帖,吐槽生活的不如意。他给我发了一条很长的私信,说了些心灵鸡汤,还讲了自己的故事,说自己在天涯海角边租了个院子,养花种地,谁料一场火把院子烧了。

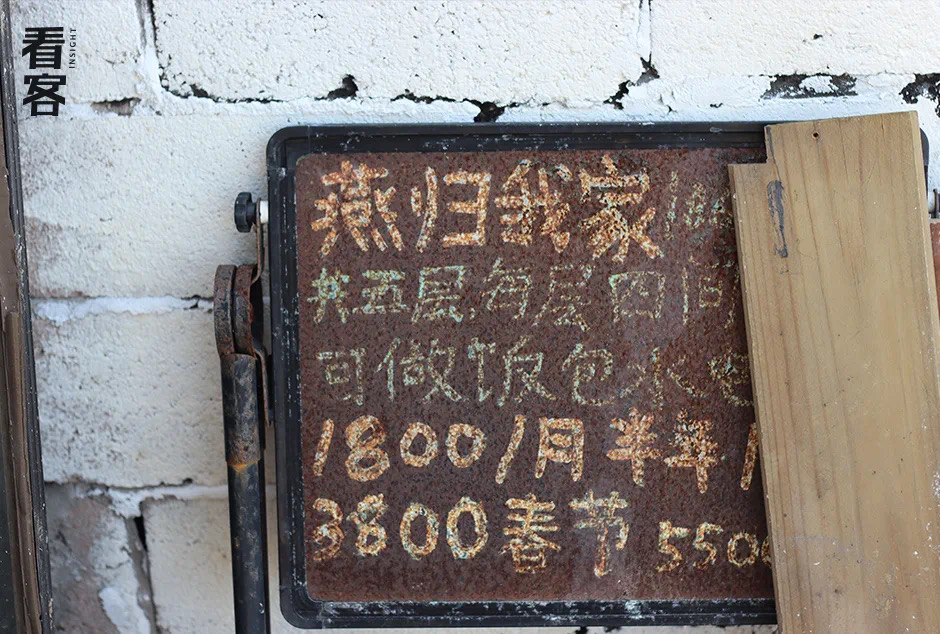

他的民宿弄得很好看,“燕归我家”的名字也吸引了我,和我名字有同一个字,我问他为啥取这个名,他打字超快,劈里啪啦一堆字,跟我解释了半天。

在院子里给植物浇水的柳林

后来我才明白,这是一个活在自己理想国度的成年人。

来三亚之前,他留校当过老师,在秦皇岛做过工程师,后来自己创业,管理几十号人的团队,据说年销售额千万。他曾全国各地出差,总把深圳的华强北挂在嘴边,对那里门儿清。

但妻子突然跟他提了离婚。两人在他当老师时认识,妻子是她的学生,互生爱慕,她嫁给当时只有农村土房的他。据他讲述,随着妻子的慢慢成长,他不再能成为她的人生导师,于是二人和平分手。

婚姻的变故让他决定放弃现有的一切,换种生活来过。

七年前,柳林只身来到三亚,在天涯镇黄龙街开了一间叫做“燕归我家”的民宿。

柳林的民宿招牌

那是2015年,他刚开始做民宿,起步早,天涯镇还没有这么多竞争对手,“燕归我家”的价钱也便宜,顺利存活了下来。民宿有19间客房,从清洗床单被套、打扫客房卫生,到前台接待等所有事情,都是他一个人做。可想而知,每件事情都做得马马虎虎,因为卫生问题,几乎没有回头客。

疫情来临后,柳林的民宿无法盈利了。

2021年,他选择关门闭店。民宿关门那天,他收拾了两大卡车的东西,房子里还留下了一堆无法带走的物品,房东颇有怨言,说他“整天骑着三轮车到处捡破烂”。

柳林的爱好之一,改装车辆

去年五月,他在天涯镇村里重新租了个院子,准备重新做个主题民宿。

七月的一天晚上,他在海边跟朋友相聚,回来时发现院子里火光冲天,消防人员正在紧急灭火,所幸院子是独门独栋,没有殃及到别人。但他的所有物品,洗衣机、冰箱、电脑、U盘、现金以及身份证全都烧掉了。起火原因是一台自己动手改装的电动车。

回想起这段经历的时候,他说,自己能活着真是太幸运了。

院子失火时,被烧毁的房间

我后来又问过他,为什么是三亚?

他说,为了等一份爱情,“我民宿是为了老板娘开的”。

网红打卡地不乏才子佳人的浪漫故事。柳林在网上相亲无数次都失败了,没有爱情也没关系,他就想成个家。他曾在soul上搭上了一个女人,天天老公老婆喊着,女人也来了三亚找他。

我对他唯一的女友很好奇,“后来呢?”

他说,“前女友对我下不了手”,除了牵牵手抱一抱,其它啥事也没干。

我心道确实。不说他双脚常年黝黑黝黑的,我无意中还看见过他边吃土豆边抠脚的画面,“你也得顾及一下别人的感受”,我想说的是,你把自己稍微收拾一下,话没有说完,被他打断,“我只顾及自己媳妇的感受,我不需要顾及别人”。

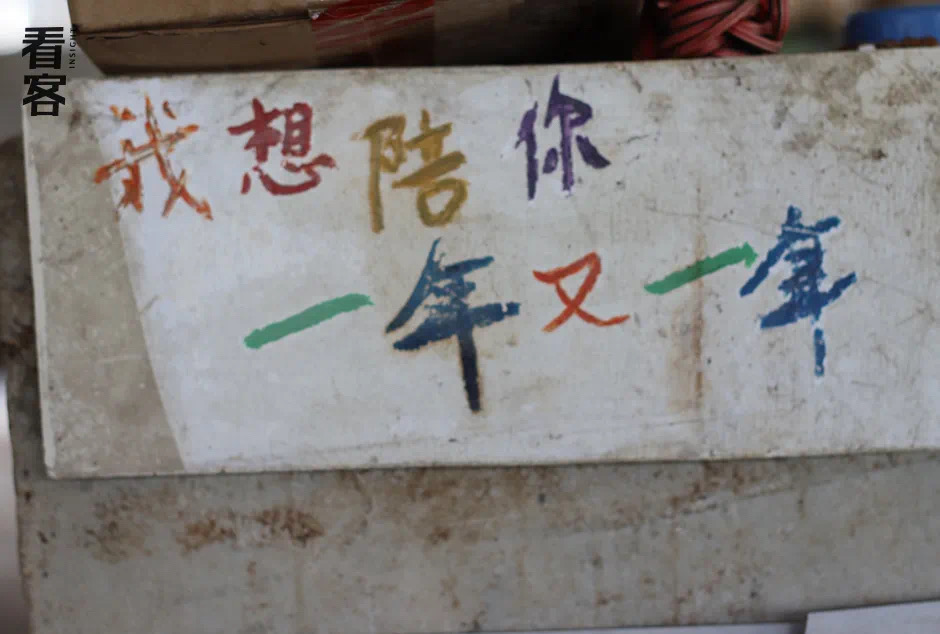

我想这块牌子代表了柳林开民宿的初衷吧

院子被烧光以后,他搭了个箱子继续住。

我去过那个满是杂物、还被一把火烧过的地方。所有东西,棉被枕头、电钻工具、插座插排杂七杂八全堆在一起,他晚上就枕着这一堆东西睡觉。有个老式电饭煲放在睡觉的木床边沿,他翻个身就会打翻或者踢倒电饭煲。这个地方甚至会让我想起小时候见过的猪槽。

但柳林在天涯镇的人缘很好,有人评价“这人头脑非常聪明,也是一个很善良的人,乐于助人”。天涯镇如果有人搬家,他有求必应,能立马放下手里的一切,开着电动三轮车出发。

院子失火后,柳林之前的一个同事立马联系了他,还给他转了一大笔钱。后来他才知道,这钱是早年间创业的时候,手下员工们私吞的。这个同事心里过意不去,把钱还给了他。

失火后,重建的院子一角

又辗转了一段时间后,他搬去了山里,他说隐居山林是他的心之所向。听说这个决定后,我脑海里响起了那句他时常挂在嘴边的话,“开民宿的人都是很有情怀的。”

二

身系全家生存的全职宝妈

隔空千里管理民宿

通过柳林介绍,我去了一家名为“海鲸”的民宿成为了民宿管家。

这家民宿有三位股东,其中许梦直接管理民宿。她负责运营民宿的所有账号,包括订房网站、携程旅拍笔记、小红书、朋友圈,还要操心客服工作和员工管理。

比较特殊的地方在于,她基本全年待在北京,从我入职到离开都没有见过她本人。

许梦今年四十岁,老北京人,人称梦姐。她爱人是三亚土著,在本地有全职工作。但为了孩子能享受北京的优质教育资源,许梦只能一边在北京带娃,一边管理“海鲸”。因为身系生存,这家投资了近200万的民宿的经营至关重要。

“海鲸”的规模不算大,有九个精品房间,最贵的一间270度海景房,旺季时每晚要1280元,淡季直接400块拿下。还有500元的大床房,淡季特价100元出头。

海景民宿,观海咖啡厅

但这家民宿经营了近一年,别说盈利回本,每日流水能覆盖住当日支出就不错了。

这让许梦非常紧张。她每天时刻盯着手机,美团携程的咨询信息都是秒回。她在北京远程上班,和员工一样每日登录房态系统,隔空遥控1000公里之外的“海鲸”。

民宿安装监控摄像头是公安机关的要求,每个营业场所都必须配备无死角的监控。许梦通过分布在前台正上方和门口的监控摄像头,能监控到每一位员工的状态,你打个盹儿,脚踢到插排线材了,人家立马电话通知店长。员工最怕她的夺命call,店长每次接她的电话都能打一个小时。

她超强的控制欲真的快把员工逼疯了。

有一天经营业绩比较惨淡,房间没有卖出去几间。

有客人上门来看海景房,听完价格以后砍价,民宿的另一个管理者当时在店里,同意了客人的砍价,折扣超出了许梦制定的“14:00后,客房打4.5折”的范围,原价1000块房间以400块不到的价格成交了。

最后,当天值班的我被梦姐在微信上连连追问,这个价钱卖便宜了,是谁卖的?以后谁也不能自作主张,价钱必须过问她,她同意才行。

在海景民宿房内看天涯镇

还有一次,晚上九点左右,我接待了一个预订客人,为他办理完入住。十几分钟后,客人要求换房,理由是马桶坏了。我马上同意为他办理换房。换好房后,我把原本的问题房间的状态变更为“未打扫”。因为前几天被许梦再三告知过,不能锁房态。

但是,这间问题客房,半夜被预订了,客人凌晨到店办理了入住。

第二天上午,我准备外出,群里的消息“叮叮叮”响个不停。他们问我,“你看房态了吗?”当时我没有当值,看不了房态。心里疑惑,被客人投诉了吗?

得知问题房间被入住后,我在群里询问,为什么未打扫的房间还能被预订?没有人回复我。

我感到很委屈,据理力争,后来回想简直是自杀式辩论,“我上班之前,问题客房就没有被锁。早班同事没有锁,店长也在现场,他们也没有要求锁房,所以我把客房卫生变更为未打扫。”

“你是这么跟店长说话的吗?”许梦气炸了。

我跟民宿店长在微信群吵了起来,最后直接在工作微信群撕破脸。这件事成为直接导火索,我收拾行李离开了这间民宿。

天涯镇的巷子里

后来我想了想,真的是我做错了。对错不重要,真相也不重要,保持沉默、维持和谐才重要,老板和店长的体面最重要。

但日子继续,我换了一家民宿继续上班。

有天,我突然接到一个从北京打来的电话。

接听后,对方语气生硬,“我是许梦,我警告你,不要再去我的店里骚扰我的员工,也不要加我员工的微信,更不要去我的店里闹工资,我不少你一分钱。像你这样阳奉阴违的人,情商一点也不低,精明得要死......”

我血压上升,“啪”地中断了电话,感觉莫名其妙,拉黑后还看到三个拦截电话。还有一条拦截短信,“你拉黑了我,但我这里保留了我们所有的微信聊天记录,也有你所有的视频监控”。

这都是哪儿跟哪儿?我瞬间回想起来,我曾经跟同事说过的每句话,都被添油加醋地传到了许梦那里,所有的话都变了味儿,甚至无中生有。

天涯镇的日落

我开始怀念大城市,职场更简单,谁也没空搞这么多屁事。

虽然我对许梦的黑白颠倒很生气,但也理解了她的不易:开民宿的并不一定都是家里有钱玩儿的,有的是全部身家都搭上了,容不得一点差错。

诗与远方?扯上生存,都是一地鸡毛。浪漫的幻想第一次被戳破了。

三

家里有矿的土著公务员

“经营民宿太难了”

文哥是个地道的三亚土著,所以他特别不理解我们这些人,不远万里飞来三亚就为了看海?

“大海有什么看的?海边长大的,从小看够了!”

文哥就是网上说的那种“家里有矿”的人,他家有两栋楼。据说他父母那辈年轻时辛苦打拼,每天雷打不动凌晨三点起床干活,后来买下了两栋楼。

因为位置极佳,家里就一直做餐饮和旅馆生意,等到父母那辈老了,做不动了,房子就整栋出租给别人。文哥说,每栋楼一年收租二十多万,一年躺着也能入账五十来万。

他上大学那会儿是二十多年前,每个月生活费1000块。可是我记得那时候,我妈打工每个月才300块钱。真的是有钱人的生活。

文哥立马否定了我,他说三亚没有幸福感,这是个高消费的城市,作为本地人,即便有房,压力也很大。

文哥大学毕业以后,曾经在医院工作,有稳定的编制。但是疫情改变了这一切。

租客的旅馆生意每况愈下,他家祖传两栋楼被退租了。眼看父母打下的基业被荒废,文哥理解父母的心疼,于是从医院辞职回来接手旅馆生意。

自己做,他才知道赚钱这么难,三亚民宿业的竞争何其激烈。

站在文哥客栈的屋顶看小镇

客栈靠近人流旺盛的马路,共开放了20多间客房,淡季房价低到100块一间。从早上九点到晚上十二点,文哥和老婆、大姐、妹妹、妹夫轮流值守在门口。

文哥坐在门口的时候,只要有人从门口经过,他都会马上抬起头问一句,“需要住宿吗?”

但大多数人只是路过,偶尔有进来的,看房后最后成交的也寥寥无几。

还有人使劲砍价,100块特价大床房非得要60块成交。

文哥说,“成交不了!”

真的成交不了,客房卫生非常标准,每天都有专业人员来清扫,布草清洗都是成本。放在2021年的今天,还是热门景区,海边的标准都是500起步了。

他曾经委托过别人帮忙运营新媒体,在抖音小红书上帮忙发点推广,但回报不佳,“就是骗一笔钱,没有效果。”

文哥客栈屋顶,天涯镇的烟火气

文哥无奈地问我,“你知道天涯镇马岭社区现在有多少家民宿吗?”

这我真的不知道。

“就我们这条街有150多家,现在做生意真的太难了!”

“即使再难,这不是还有网红民宿在赚钱吗?”我心里想,是你没被逼到那一步,你这个土著根本不差钱。他七岁的儿子上的还是20万学费的私立学校。他晚上守旅馆时,经常看着看着,就跑去喝酒了,深更半夜老婆抱着娃下楼来找他。

就算他抱怨客栈经营很累,他也还有退路,客栈不开了,转让就是了。

四

警察、演员、民宿老板

这就是大佬的人生

刘哥的人生简直是一部传奇。

那天我在海边散步,看到了这家新开业的民宿,以面试的理由来看看。

像我这种面试的人,一般几分钟就被打发了。没想到民宿老板刘哥却放下手里的活儿,请我在咖啡厅落座。他长得有点帅,很像金城武,身材一看就是常年健身的,接下来的两个小时,他侃侃而谈,故事的精彩程度完全突破了我的认知。

三亚湾椰梦长廊

他说自己是个官二代,因为父亲的关系,进了公安机关当警察。当了两年民警觉得没有意思,就让父亲帮他保留职位,停薪留职。

后来他在杭州瞎混,经过朋友知道了另一个圈子,赚钱如流水,日子纸醉金迷。他开始进军娱乐圈,前期只能跑龙套,后来还接节目主持,虽然没有大红大紫,但他也体验到了众星捧月,走在世界之巅的感觉。

同时他也赚到了大笔钱。

有了钱后,日子开始飘了。别人是三妻四妾,“我是三十妻,四十妾,所以我现在对啥美女都免疫了。”这样的生活持续了好几年。

后来,一场车祸让他差点失去生命,躺在医院的那段日子,他开始重新审视自己的生活。婚姻岌岌可危,家庭要散了,自己很久没有陪伴过女儿了。

他想,女儿都五六岁了,还记得喊我爸爸吗?

死里逃生的经历让他对自己的生活感到愧疚,“我想真正开始生活,陪老婆陪孩子”。然后他去大理待了八年,民宿做得相当成功。

直到持续的疫情,刘哥的生意惨不忍睹。于是他决定转战三亚,放眼全国,只有四季温暖的三亚没有疫情,他也一直想开一家海景民宿。

三亚,海景民宿的山景房

选址时,他相中了一套准备拆掉的海边车库。自己设计装修,并召集了以前在大理的员工来了三亚。经过半年紧锣密鼓的步骤,这家带星空泳池的民宿开业了,集合了咖啡厅、酒吧、顶楼观景套房,共拥有25间客房。

刘哥砸了重金营销推广,开业不久,民宿一炮而红,成为天涯镇新网红打卡地。他也成为天涯镇的大佬,连当地的地产商都前来捧场。

刘哥说,自己现在在三亚,每个月花300块钱就够,身上衣服还是别人送的纪念T恤。说毕他拉了一下身上的衣服,指着衣服标示给我看。话里话外透露着,宝马奔驰我都有,但没啥意思,自己依然骑电动车的境界。

我听得目瞪口呆,有一种人,我永远到不了他的高度。他为了店里能招聘到合适的员工,肯花心思,耐下心来跟我谈,即使我是一个名不见经传的人。

正式工作后,我发现刘哥人特别聪明,思维活跃,但这种类型的人性子很急。从大理来的店长小辛是个做事慢条斯理的人,所以店里总能听见刘哥大声吼骂小辛的口头禅,“你这点事也干不好,滚回大理去!”每次骂到喝咖啡的客人被打扰而频频回头。

这种吼骂是家常便饭。刚开始我不习惯,他吼骂声一开始,我就开始在心里颤抖。时间长了,我理解了:骂不走的员工,离不开的老板,他们这是相爱相杀。

民宿管家查房,每个角落都不能放过

一天下午,我们两个早班同事都去了外面,我骑电动车去取民宿的快递,另一个同事去打饭。所有人都忘了民宿外的招牌灯没有打开。刚好刘哥看见店长小辛站在门口,你站在门口还不开灯?更加气不打一处来,瞬间火山爆发。

他对着小辛大声吼叫,住民宿二楼的人都被惊扰到了:发生了什么?我取快递回来在咖啡厅吃盒饭,被这气氛吓到了,赶紧偷偷溜了。然后看见小辛在微信群里通报,“因为都没有开灯,每个人罚款30元”。

隔天,因为泳池水不干净,顶楼价值2000块的豪华套房没有卖出去,小辛在微信群里说,“泳池水不干净,查房的人罚款100”,三千块的工资还被不停地扣,不能怪店长没有同理心,生存不易。

有一段时间,销售业绩惨淡,小辛找我在订房网站刷单,并且要求一定要配图写好评。我很震惊,但他很平常地向我解释,店里每个同事都帮着刷过。

天涯海角游览区沙滩

这些事,让我决定离开。

疫情当前,每个行业生存都不容易。极度依赖旅游业的民宿行业更是雪上加霜,没有一家民宿是赚钱回本的,但也没有一家民宿承认自己赚不了几个钱。

所谓在网红民宿工作的岁月静好,其实都是自欺欺人罢了。民宿管家月薪两千都要谢天谢地,但依然要在朋友圈晒自己谈天说地,海边喝酒聚餐的美好画面。否则,这游戏没法玩下去了。

*文中柳林、许梦、海鲸、文哥、刘哥为化名

作者 秦言言 | 内容编辑 何晓山 | 微信编辑 冻杨梅

=========================================================

北京护工故事

在我国,专业护工人数短缺早已不是一个新鲜话题。人口老龄化的加剧,养老正在成为一个重要的社会议题,与之伴随的则是——怎样才能找到一位靠谱的好护工?

今天,我们要讲述的,是一位普通北京市民在父母老病这些年,与各类护工接触的经历与感受,也是关于护工这个群体的复杂与必要。

文|原版二姐

护工是刚需

基本上,家里有老人,突发急病或手术的病人住院,请护工是刚需。

首先,大家都指望护士,但护士是忙不过来的。在社交媒体上见过吐槽护工现象的家属,他们认为,原本应该由护士承担的工作,现在都转嫁给护工了,家属要多付费。

怎么说呢,以我父母住院和急诊的情况看,护士的数量是严重不够的。比如,整个急诊留观只有6个护士,病人住满了有24个。护士根本忙不过来。这不是医护人员偷懒不干活,就是人多资源少。

其次,我们绝大部分人要工作,就不可能一整天一整天地看护病人,这是现实。

第三,护工的工作细碎,得盯着输液、随时盯着监控、记个出入量(多少毫升尿量)、喂饭、翻身拍背、辅助大小便、擦洗身体,还有的需要吸痰,先不说技术门槛,一天下来就这些事儿,看着好像没什么重体力劳动,你自己盯一天就知道了。一会儿一个碎事儿,特别是有晚上输液的、喂饭的,翻身拍背吸痰的,就是没法睡整觉,好不容易前半夜折腾完了,凌晨四点多、不到五点抽血,又得起来看着。

我妈有一年做个小手术,是我陪的,术后第一天我还能挺着,到第二个晚上,夜里睡如昏迷的是我。我妈要上厕所,我记得清清楚楚,她颇不乐意地说叫了我五声我才醒。白天根本歇不了,夜里也睡不好,基本就是连轴转,转到36个小时我就垮塌了。

父母老病这十几年来我最大的思想改变就是这点,真的不用非把自己也累病了才算对得起父母。

四则,护工跟保姆还是不太一样,护工是有专业技术门槛的。很多肺有问题、需要随时吸痰的病人,吸痰必须及时,但那一口痰上来的时候,护士真不一定有空,所以,很多护工在这种时候就发挥出闪光的作用。而绝大部分病人家属,没学过你就是不会呀。

还有一条,因为我们对家人有感情,这个感情,会消耗我们大量的体力。护工们面对的是一个工作,当然时间长了他们也会对病人有感情,但跟家属相比,终究是两种不同的心理状态。

总之,各种客观原因叠加,护工真的是刚需,而且在未来,可能会越来越刚需。

护工,也是一个江湖

我父母住过的医院,护工界由两大阵营组成:隶属于护工公司的「正规军」和无组织、纯个人的「临时护工」。

最早我妈刚刚每年住三四回院的时候,我没有任何经验,就信公司。总觉得有个机构、有个组织、有个管理,就更可信、更放心。他们通常跟病房挂钩,护士也会推荐,就更显正规。但这些年下来,用过的护工也有十几、二十来位了,反正从我们家的情况看,护工公司的护工没有什么明显高于临时护工的优势。

护工公司要从护工的收入中抽取一定的管理费,所以,同样都是一天200块钱,临时护工就拿200,正规军到手只有170,因为护工公司要抽走比如30块钱的管理费。因此,有的正规军们也会想点办法多赚钱,或者适当地减少一些劳动——出来打工吃苦,都想多挣钱,这是人之常情。

临时护工之间,大约就是熟人社会,都是老乡,彼此帮衬介绍活儿。以前我总怕找不到人,其实,不是过年和农忙时节,他们互相介绍,总有办法。你介绍的人不好,下回我不用这个人,也不找你了,所以,反而这些无组织的临时护工,还挺注重名声的。

这些年,我们家前前后后接触过的几十个护工里,有四个人,给我印象深刻,他们都是临时护工。

其中一位章大姐,是个神人。我既感激她给过我的帮助,又对她充满了好奇。

2017年我爸第一次脑梗那天,我在急诊留观守着我爸。凌晨五点不到,留观室的门被轻轻推开了。进来一位衣着整洁的中年妇女。长发,盘头,一丝不乱。她先对我笑了一下,然后用标准的普通话问我,是否需要护工。我说要等会儿看是否有病床。她不见外地坐下,说,那我陪你等会儿吧。

实话说,我对她的第一印象很好。她的整洁,令我印象极深。

有一搭无一搭地闲聊。她说她姓章,是河南人。又跟我说,「你用我不用我都没关系,但是,大叔这个情况,三角枕你得给买,知道吗,他翻身你得给他垫起来,不然容易长褥疮。」然后,她拿出手机,利索地点进了购物平台,「就是这样的,你在网上买吧,网上便宜。二楼小卖部有,卖得贵。」又说,「大叔进了病房,你跟护士租个气垫,铺床上,防止长褥疮。老年人就怕长褥疮。一天八块钱。还有,纸尿垫你也预备下,就是这样的。」看着我爸身上盖得不平整的被子,她三下两下就给拾掇得整整齐齐,「我就是喜欢利落。」她说。

我说,我也不找别人了,那就您吧。她肯定看出来了,我甚至有点依赖她。

到八点钟,我们幸运地得到了一个床位。转病房的路上,她特意嘱咐我说,「如果到了病房,护士问起来,你就说我是你从家里带来的。她们不让自己找。」我听得迷了马虎,就应下来了。

果然护士问起来,这护工哪儿的呀?我说,我从家里带来的。不到半个小时,护士把我叫到护士站,很严肃地跟我说,「您不能用现在这个护工。」我不明所以,是不能用护工,还是不能用临时护工啊?护士说,「您用谁都行,就是这个不行。」

我更糊涂了。什么情况啊这是?护士三言两语说了个大概:其他护工抵制这位章大姐,整个病房的护工都来找护士说,不能让她在这个病房,否则她们就不干了。其余的,护士没解释,反正就是,「赶紧让她走。」我恍然大悟,为什么进病房时每个房间的护工都到门口来看着我们,冷冰冰地盯着我们。原来,我把公敌带来了。

回去我就跟章大姐说,护士找我谈话了,说不让用家里带来的人。章大姐说怎么这么不讲理。我说是啊,她们让我通过护工公司找人。章大姐垂死挣扎,各种不服,我给了她一百块钱(那时候一整天的护工费才一百八),她才离开病房。

那是我第一次,遇到这么齐心地集体抵制一个人,实打实地抵制。就死活,不共戴天了。可是我不明白为什么。

后来,我爸的护工大姐跟我们回家以后,闲聊时谈到那位章大姐,为什么同是河南老乡,她如此不受欢迎。我家大姐说,听说是,她自己的病人她不好好看着,还出去找活儿,找到之后她又不干,把病人转给别的护工,她从中挣钱。时间长了,病房的人都不愿意理她了。联想到后来的种种,哦,所以,病房混不下去,她就干脆转战急诊了?

此后几年,我数次进出和路过医院急诊大厅,多次看见这位章大姐。有时候,120或999推着急救病人往里跑,她也跟着帮忙推车,比任何家属都迅速。我去拿药的时候,她也问过我「要护工吗?」很显然,她不记得我了。

我还见过她身边坐着几个明显是护工模样的妇女,她们以她为中心,说话时上半身倾斜向章大姐。似乎她是西西里的科里昂,临时护工界话事人一样的存在。

总之,她跟所有其他的护工都不一样。

我爸后来复发,在急诊的时候,看到章大姐还在。我们家护工大姐说,章大姐自己已经彻底不干护工的具体活儿了,她现在就靠给别人找活儿收提成。当时的护工费大约是230块钱一天,低于十天的,她直接抽成300,高于十天的,她每天抽成30。大概是这么个比例。

我不臧否她这么干是否合法。但既然存在,她就一定有她的长处。比如,只要你需要租床,她立刻就能把床给你搬来。而护工公司,以前不是24小时都有人的时候,到晚上你就找不到人了,即使有人,他们也不可能那么迅速地就把你需要的东西送过来,但他们的收费,跟章大姐是一样的。一个床一宿十块。

被那么多同行抵制,章大姐还能长久地生存,这也足以说明护工是一个巨大的市场——是啊,总有俩眼一抹黑的家属,就像当年的我,遇见她就像遇见救星。

医院的急诊科图源视觉中国

河南和陕西,是护工大省

医院里护工多,但是男护工并不多。我爸有一次赶上一个男护工。

那个大哥姓刘,也是河南人。我们遇到的护工最多的都是河南人。其次是陕西的。可能这两个地方人口多,劳动力密集,离北京相对又不是很远,所以,保姆、护工,这两个地方是大省。

刘大哥就属于打游击型短期护工。他们不总是在北京找活。地里需要人手的时候就回家,收麦子收玉米,农闲的时候就来北京打零工,有活就干,没有就回去。比较松散。

一般照顾我妈我爸的护工,我都让他们跟着我妈我爸一块儿吃饭,直接刷卡即可。没钱了我就去充。刘大哥也是如此。可是订饭的时候,我发现除了给我爸的鸡蛋和肉菜,他自己几乎从来不订肉菜。我跟他说过好几次,要吃好一点。他总是讪讪地说,能吃饱就行了。

我爸脑子清楚的时候,刘大哥就拉着我爸说话聊天,说他们家的多少亩地,都种了什么、收成如何、能挣多少钱。我爸对土地里的作物比我懂得多多了。他年轻时候下放过,也是种过地的。我没想到,我爸一个研究核燃料的,能跟刘大哥聊种地。主任说了,要让我爸多说话。所以,不拘聊什么,能让他开口就是好的。

那次出院之后不久,我爸二进宫。当时是夏天,不知道为什么,护工缺人。头一两天找了一个, 但那个人有事要走。我给刘大哥打了电话。当时他已经回河南老家了。接我电话的时候,明显他正喝呢。但是还挺明白。他问我,要看我爸多少天。如果只看个三五天,他就不过来了。我说至少一个疗程十四天,不够十四天,我也按十四天给结账。刘大哥说,行,我一会儿买票去。

我以为他坐高铁,有几个小时就到了。第二天快中午了他才到。这还是知道我着急,坐的快车。对他来说,高铁票还是太贵。

见他来了,我爸喜笑颜开。我踏实了。

刘大哥跟前边那个人交接完毕,从他的行李里拿出来一个大桶。「我给你们带点什么呀?你们北京什么都有。这个你们没有。家里磨的香油。」

那桶油我分成了六小瓶,分给了朋友还有我妈那儿。那个香油,是真的香啊。天然的香。

病房里的男护工 图源视觉中国

好护工的复杂性

我爸第一次住院时,同病房的老爷爷跟我爸一个病,但比我爸严重。看他的护工大姐,姓张,也是河南人。一头长长的黑发,浓密,发量惹人羡慕。人也热情。

第一天晚上我陪住了一宿,她跟我说,你去买一副手套。啥?大夏天七月份买手套?她说,脑梗病人无法控制自己,会不自觉地把输液的留置针拔下来,真拔下来就麻烦了。所以,有那种特制的手套,给病人戴上就安全了。大姐说完,躺下就睡了。呼呼的。

那时候楼里和楼下的小卖部都歇了。只能明天再买。我干躺了一宿。睡不着。一会儿看看我爸是不是把针拔了,一会儿摸摸我爸是不是发烧。那一宿,我爸别的没什么,就是,你能感觉他总是想把身上的各种针啊管子啊什么都拔下去。

半夜里,张大姐醒了,给她家老爷爷吸痰、拍背、翻身,看见我一会儿一起来,说,「你这样不行,你能一天24小时看着吗?你能看几天啊?明天你让家里人拿块毛巾或者手绢,软乎的就行,晚上睡觉的时候把大叔手给系到床栏杆上,不然你连三天你都扛不了。」何止三天啊,到天擦亮的时候我站着就开始打晃了。

一咬牙,手套也买了,手绢也拿来了。也体会到了,护工的累是真累;对病人的「狠」,戴手套、系床头,这些「反人类」的东西,也都是不得已而为之。

一来二去跟张大姐就熟悉了。她看护的爷爷是个大知识分子,什么专家,爷爷的女儿在美国,每年回来一个月。爷爷一个字都说不出来。可是张大姐回家收麦子的时候,她前脚走,爷爷后脚就发烧。他心里是明白的吧,最依赖的人有一段时间不在身边。

张大姐原来在一个养老院工作,一个人看好几个老人。因为实在挣钱少,才来医院当护工的。她给我看过她的护工证。很正规地一个红色小本本。后来我爸需要在家请贴身保姆时,我为是找个男保姆还是女保姆犯难。女保姆,那怎么给我爸洗澡啊?张大姐,她恨铁不成钢似的看着我说,「这有什么难的啊,我原来在养老院,一天洗好几个。都那时候了,还什么男的女的啊?」听了她的建议,我才找了后来的保姆大姐照顾我爸。此是后话。

那时,有什么需要打听的,我都问她。问了不白问。有一次在电梯里,我硬塞给她钱,她死活不要。她说,「咱们没那么薄情。」我妈我爸住院,我都找她帮忙介绍护工,租她的床。出院时除了租床的钱,从来都多给。我觉得她帮我解决了不少问题,意思意思也是应该的。

后来,我爸妈有一次住院,我们家保姆大姐跟了去陪护。保姆大姐是社交XX症,没几天就扫听出来,张大姐帮我找护工,她也是从中提成的。我倒是也不吃惊。在医院时间长了,认识的老乡多一些,就等于手里的资源多一些。干嘛不用呢闲着也是闲着。

从我身上挣钱这没什么。2021年5月,我爸住的医院让我们出院,我想找一个能走医保又能长期住的一级医院,有个发烧什么的,不用叫救护车,医院就能处理。张大姐给介绍了一个。我去看的时候觉得还可以,特意提出,我要用自己的护工,那个医院当时一口答应没问题。等我们到了又改口说不让用自己护工,还惦记着把我家护工大姐纳入他们的管理体系。当天家里什么都没有准备,我爸和护工大姐在那个医院住了一晚。第二天早上,我越想越不对,赶紧把我爸接回家了。

后来,我家护工大姐跟我说,张大姐给那个医院介绍客户,也是拿钱的。

拿钱我没意见,但是她知不知道那家医院骗我们,我就不知道了。

好护工到底有多重要?

一个患者家庭与一位护工建立信任的过程,是缓慢而具体的,或者说,是一个个微小的细节堆积起来的。

我爸现在的护工陈大姐,是2019年出院时候从医院带回家的。从一个细节就可以看出她是什么样的人——无论什么时候给我爸吸痰,她都是戴手套的。别看这么一个细节,真的不是每个护工都能做到。

关于陈大姐,还有一个细节,她爱干净,自从第一天照顾我爸,我就发现,她每天都换衣服。即便是在病房里,几乎见不到外面的人,那她也坚持天天换衣服。

她的认真,医生护士都是认可的。我爸后来住了八个月的那个医院,护士长说,给老人拍痰这个事儿,别人家护工是有人看着就拍得勤,没人看着也就那样了,「你们家大姐不是,该拍几次就拍几次。」

大姐刚开始看护我爸的时候,我爸还能说个一句半句话,通常是独词句。饿不饿啊?饿。那时候我去病房,有时候看见大姐趴在我爸耳朵边上问,大叔你饿不饿呀?饿呀不是刚吃完吗?观察她的表情和语调,她跟我爸说话就像哄小孩似的。她跟我们说话都是正常地跟成年人说话,唯独只要一扭头跟我爸说话,就自动切换到哄小孩模式。

有一回我去病房,我爸不跟我说话,哪怕就一个饿字呢,都不跟我说。我说:「爸你怎么不理我啊,我天天来你怎么就不理我呢,你得理我啊。」越说越委屈,直接跑到楼道里崩了。大姐追出来,一边陪着我掉眼泪一边说,「大叔他就不爱说话,不是不理你,大叔心里都明白着呢。」

大姐不是嘴甜的人。有嘴甜的,家属来了嘘寒问暖的。大姐不会说那些。但她心里有数。

她会告诉我,哪个哪个「主任喜欢你,你什么时候去找她,说说也许能让咱多住几天」。「人家谁谁的家属给送水果了。你也买点水果,就放护士台就行。你也长点儿心眼儿吧」。

大姐眼里还不揉沙子,有一次叫999来给我爸换胃管,来的是个小姑娘,操作不是很规范,大姐不乐意了,「无菌操作你不知道吗?」下一次是个小伙子来,大姐还记着这事儿呢。我想也不关小伙子的事儿,就开始和稀泥。等人走了大姐说我,「你是个怕事的人。」我说咱一个红脸一个白脸,下回还找人家呢不是。大姐说什么红脸白脸,你不给她指出来,她就欺负你,以为你不懂。

从医院到家里,大姐又多了一道做饭的工作。在医院吃食堂,回了家,特别是我妈走了以后,我爸和大姐的饭得她自己做。我觉得这是麻烦得不得了的麻烦。但是大姐说,没事。

就是这么一点一滴的吧,慢慢地互相了解,大体知道对方是什么人,也才放心把我爸交给大姐。也是她让我明白了——好护工太重要了。像我爸这种情况,怎么说呢,如果没有可以信赖的护工,我天天心提到嗓子眼儿;有护工大姐,心提到嗓子眼往下三寸。

护工与患者家庭的「完美关系」

据我家大姐了解,在现在在北京,医院只有护工公司的人可用,行情大概是急诊护工一天350,公司抽走70;病房的一天300,公司抽走60。

其实这些年遇到过这么多护工,但对护工的资质,我心里还是犯嘀咕,她们有经过专业的培训吗?是谁培训的?前面说的张大姐给我看的护工证,我家大姐后来说,那种证书,花点钱就能有。当然,这可能也是一面之词,毕竟我也没有调查过。

但作为一个长期病患的家属,在我看来,目前的护工市场,最大的问题之一是——护工公司是否能有统一的标准,准入标准、培训标准、监管标准。

这些年,我也遇到过不少护工公司的护工,有很好很负责的,我爸有一年住院的时候,旁边床爷爷的护工大哥,是护工公司的。那时候我天天泡病房,侧面观察他,看着也是尽心尽责的。但也有不是那么理想的。

前不久,一位拐着弯儿的朋友住院,只有护工公司的人可用,那位大姐来自江苏,大包邮地区,微信ID是个英文名字,大姐很注重流程,把每天都做了什么,几点起床几点擦身几点给穿了弹力袜之类,事无巨细都给记录下来。但有一个细节就暴露了她的不专业——她每天会把患者尿袋里的尿排在临床尿盆里,然后一抬手,就倒在洗脸池里了,其实,洗脸池的不远处,就是马桶。

护工公司一家独大的时候,标准就更重要了——作为机构,你们有基本的岗位要求吗?有统一的基础培训吗?有职业规范和监管体系吗?这都是依据个人经历而产生的疑问,希望是真的以偏概全了,但作为患者家属,我们还是希望护工公司界能有一个更明确的、可参照的标准,而不是现在这样,你来住院,你只能用这个护工公司的人,好不好你不知道,你也没得选,病人和家属就比较被动。

当然,这些都是我的个人经历,不能代表全体,也许有各方面都很完备的公司,是我没碰到。回想起我们家这些年,遇到的护工总体上还算不错,这可能也是因为运气好吧。

前不久看到几则新闻,说在上海,有几位老人决定把个人的监护权和遗产转给护工,说实话,我不吃惊。

父母住院过程中,我也多多少少见过一些所谓世间百态。怎么说呢,法律上承认的谁是谁的子女,它可能就是一个遗产继承方面的顺位的规定,但是它不能保证,继承遗产的人就肯定会对老人好。有一次出去吃饭,隔壁桌几个年轻姑娘闲聊,其中一个说到在北京郊区的父母,「我跟他们说了,房子有我的我就管你们,没有我的我就不管。我嫂子惦记他们的房呢。」那姑娘坦然的态度让我记忆深刻。敢情血缘关系也不是万能的啊?

照顾老人,特别是失能老人,是个细致的活儿,琐碎也累,长年干下来,老人把遗产给护工、给保姆,我愿意相信老人与护工之间是有真感情的。

作为家属来讲,我能做到的就两条,一是钱给够,市场价是多少就是多少,吃饭刷我爸的饭卡,能给你省一点就是让你多挣一点,我多付出的钱我自己想办法;二是尊重给够。

关于护工与患者家属的关系,我从来不觉得「像家人一样」的关系是最好的关系。家人关系容易模糊边界、淡化责任,距离越远的越是好人,真正干事儿的倒落一身埋怨。在照顾老人的问题上,听过不少家人之间扯不清的故事。因此,我觉得我和我家护工大姐更像是一个不错的team。是比单纯的雇主和雇员更进一步的关系。

我们的关系,能够按照商业社会的规则,是正常的、相处融洽、高效的雇佣关系就已经很好了,在此基础上,再加一点亲近,就是个能打的team。照顾老人这个事儿,除了有柔软的感情,还有硬邦邦的责任。

是的,它首先就是个责任。