流调中最辛苦的中国人:奔忙在和自己无关的城市

图文无关

北京1月19日通报了一个病例的轨迹,这是到目前为止,所有“轨迹”中最辛苦的一个。或许,他就是中国最辛苦的一个人。

梳理一下大概情况:

从1月1日到14日,连续14天,没有休息。

最晚工作时间是凌晨5点40。

经常在夜里工作,因为夜里才方便搬运,

1月10日,从半夜12点开始工作,一直到早上9点,然后开始白天的工作……

在北京这样的大都市里,他在黑夜辗转在各地区的工地,搬运装修材料。他是这个城市的“装修工”,负责把别人的生活装点得更美好。他工作的“目的”,其实和自己的生活毫无关系。

他工作的地点包括酒店、剧院、小区、别墅、写字楼,这是典型的都市生活场景,但是这一切都和他无关,他不属于这里,直到核酸结果确认为阳性,他才被“固定”在北京,或许这一刻,他能够感受到一种从未有过的轻松。

不管生活多艰辛,他现在终于可以放下了,哪怕是被迫的。写这个文章,不是感叹或者嘲笑他有多惨,其实我们和他也没有多大差别:疫情把普通人生活的艰辛放大了。

他让我想西安那个买馒头被打的男子,他租住在城中村,很有可能从事的也是装修一类的工作。中国青年报还采访过另外一个装修工,他从工地回到出租屋的过程中遇到封城,只好原地返回,在工地上住下去。

悲哀的是,正常情况下,这样艰辛的生活其实不会被媒体“看见”。中国大城市现在给人一种伟岸的形象,官方媒体热衷于幸福指数排名,绘出美丽的GDP增长地图,除了已经“被淘汰”的像鹤岗那样的城市,每个城市的蓝图看起来都那么美好。

疫情发展到今天,已经显现出荒唐的一面。河北有一位女子在街上走,接到通知自己是“次密接”,健康码变红,她被要求马上居家隔离,否则要负法律责任。但是,她还拖着行李箱走在马路上,打车回去因为红码被拒绝——此后她开始打各种电话,要求落实自己“密接”的“待遇”,至少要送她回家。

没有人理她,120甚至批评了她。所有环节其实都明白,她并不是“危险人物”,否则应该赶紧采取行动了。他们甚至也知道,病毒也不怎么危险,但是,大家又是“无比重视”,投入到热火朝天的抗疫中。

在这个过程中,“被侮辱与被损害的”,会再一次被剥夺。就像有人质疑那位女子那样,怎么不找亲戚朋友开车来接?人们默认一个人的亲戚会有汽车,根本不会意识到,一个人可能没有车,甚至也可能没有亲戚朋友。

如果你在“日常”中很惨,在疫情中一定会更惨,这就是真相。

看一下这位朋友流调中最辛酸的部分:

1月18日,从褡裢坡站上车乘坐地铁6号线,转14号线于7:12到达北京南站;8:21坐上开往威海的1085次列车,因疾控中心通报其核酸检测结果疑似阳性,于8:57在北京南站下车,等待进一步处理。

他可能是要回山东老家过年,提前一天做了核酸。1月18日这一天,他起得非常早,可能是赶了最早的地铁,从6号线转14号线,到北京南站才7:12分。

这时天才刚开始亮起来,他登上回家的高铁,接到了自己核酸是阳性的消息。下车,“等待进一步处理”——让人难过的是“处理”这个词。这是一个中性的、科学的词,但是用在他身上,却有一种残酷的准确。

只有回家的时候,他才摆脱在大城市的工作,获得喘息和短暂开心的机会。

下面是新闻通稿

1月19日,北京市第269场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从会上获悉,朝阳区副区长杨蓓蓓通报,1月18日,朝阳区新增一例无症状感染者,该人现住朝阳区平房乡石各庄村,主要从事装修材料搬运工作,该感染者的行程轨迹发布:

1月1日23:30-1月2日凌晨4:43,在和乔丽致酒店(建国路93号院12号)工作。

1月2日23:00-1月3日凌晨3:00,在木偶剧院工地工作。

1月3日21:00-1月4日凌晨1:37,在四环阳光100小区工作,随后到通州台湖垃圾站工作。

1月4日14:00-14:30,在顺义区龙湾别墅工作。

1月5日12:00,到达朝阳区珠江绿洲6号楼1907室工作;16:00到达远洋一方一号院工地工作;17:00到达顺义区祥云赋工地工作。

1月6日11:00-12:08,在万科翡翠云图工作;14: 21到达平房料厂(小廊国际俱乐部旁边)工作,21:06到达朝阳区东小井沙石料厂工作;21:30-23:04在海淀区农科社区8号楼工作。

1月7日14:30,到达朝阳区雅成一里小区5号楼工作。

1月8日12:36,到达朝阳区双桥丝路美食独自就餐;14:00到达水郡长安工作;15:14到达和锦薇棠小区工作;17:00-21:30在海淀区农科社区8号1楼3单元407工作。

1月9日7:30-10:10,在和锦薇棠小区工作。

1月10日0:00-1:45,在胡大簋街三店工作;2:00到达胡大簋街二店工作;3:00到达建国门壹中心1座工作,4:00到达通州区盛园宾馆附近的管头工业区工作,9:00到达顺义区丽宫别墅工作;

1月11日凌晨2:58,到达木偶剧院工作。

1月11日23:00-12日凌晨3:00,在朝阳区隆和写字楼工作。

1月12日凌晨0:00-4:00,在东坝锦安家园二区1号楼4单元17层1702室工作。

1月12日11:14,到达东坝锦安家园二区1号楼4单元17层1702室工作。

1月12日23:18-13日凌晨3:43,在木偶剧院工作。

1月13日19:00-20:00,在东坝锦安家园1~4单元工作。

1月13日23:58-14日凌晨5:05,在中关村购物中心工作。

1月14日11:05-17:40,在东坝家属区工作。

1月14日22:18-15日凌晨3:51,在木偶剧院工作。

1月17日10:23,到达邮政局(陶然亭店)邮寄信件,之后乘坐地铁返回家中。

12:05到达东坝第二社区卫生服务中心核酸检测采样点采集咽拭子。

1月18日,从褡裢坡站上车乘坐地铁6号线,转14号线于7:12到达北京南站;

8:21坐上开往威海的1085次列车,因疾控中心通报其核酸检测结果疑似阳性,

于8:57在北京南站下车,等待进一步处理。12点由120转运至佑安医院进行隔离治疗

===========================================================

北京新增感染者流调让人“破防 ”:14天无休辗转23个地方打工

1月19日,北京市通报了朝阳区新增一例无症状感染者,该人现住朝阳区平房乡石各庄村。流调显示,该人员从1月1日到1月14日,整整两周每天都在工作,在北京多地奔波,工作时间多在深夜与凌晨。辛苦工作的流调轨迹,让众多网友瞬间破防,被评为“看了会让打工人一起流泪的流调”。

上游新闻对该人员的流调轨迹进行了详细统计,发现有以下特点:

无固定工作地点。根据通报,该人员主要从事装修材料搬运工作。在14天的工作轨迹中,该男子一共工作于23个不同的地点,涉及北京东城、西城、海淀、顺义等多区。1月10日,他从凌晨开始通宵工作,期间换了5处工作地点。

工作时间无间断。从1月1日开始,该男子连续工作14天,没有一天休息,总共工作了85小时25分钟。

长期在深夜工作。据统计,在这14天里,该男子在深夜和凌晨工作的时间总共有54.5小时,占了总工作时长的63.8%。其中1月10日,更是从凌晨12点一直工作到第二天早上的9点以后。

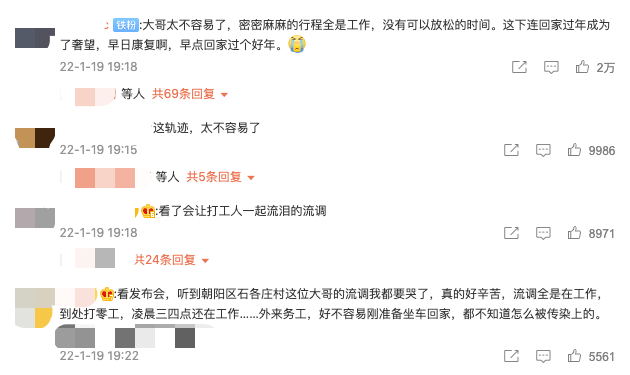

看到这样的流调轨迹,有网友表示:“太不容易了,密密麻麻的行程全是工作,没有可以放松的时间。”也有人为这位大哥送上祝福:“流调轨迹多数在半夜,辛辛苦苦为了好好过年,希望这位确诊大哥痊愈以后生活越来越好。”

网友评论截图

附:该感染者的行程轨迹

1月1日23:30-1月2日凌晨4:43,在和乔丽致酒店(建国路93号院12号)工作。

1月2日23:00-1月3日凌晨3:00,在木偶剧院工地工作。

1月3日21:00-1月4日凌晨1:37,在四环阳光100小区工作,随后到通州台湖垃圾站工作。

1月4日14:00-14:30,在顺义区龙湾别墅工作。

1月5日12:00,到达朝阳区珠江绿洲6号楼1907室工作;16:00到达远洋一方一号院工地工作;17:00到达顺义区祥云赋工地工作。

1月6日11:00-12:08,在万科翡翠云图工作;14: 21到达平房料厂(小廊国际俱乐部旁边)工作,21:06到达朝阳区东小井沙石料厂工作;21:30-23:04在海淀区农科社区8号楼工作。

1月7日14:30,到达朝阳区雅成一里小区5号楼工作。

1月8日12:36,到达朝阳区双桥丝路美食独自就餐;14:00到达水郡长安工作;15:14到达和锦薇棠小区工作; 17:00-21:30在海淀区农科社区8号1楼3单元407工作。

1月9日7:30-10:10,在和锦薇棠小区工作。

1月10日0:00-1:45,在胡大簋街三店工作;2:00到达胡大簋街二店工作;3:00到达建国门壹中心1座工作,4:00到达通州区盛园宾馆附近的管头工业区工作,9:00到达顺义区丽宫别墅工作;

1月11日凌晨2:58,到达木偶剧院工作。

1月11日23:00-12日凌晨3:00,在朝阳区隆和写字楼工作。

1月12日凌晨0:00-4:00,在东坝锦安家园二区1号楼4单元17层1702室工作。

1月12日11:14,到达东坝锦安家园二区1号楼4单元17层1702室工作。

1月12日23:18-13日凌晨3:43,在木偶剧院工作。

1月13日19:00-20:00,在东坝锦安家园1~4单元工作。

1月13日23:58-14日凌晨5:05,在中关村购物中心工作。

1月14日11:05-17:40,在东坝家属区工作。

1月14日22:18-15日凌晨3:51,在木偶剧院工作。

1月17日10:23,到达邮政局(陶然亭店)邮寄信件,之后乘坐地铁返回家中。

12:05到达东坝第二社区卫生服务中心核酸检测采样点采集咽拭子。

1月18日,从褡裢坡站上车乘坐地铁6号线,转14号线于7:12到达北京南站;

8:21坐上开往威海的1085次列车,因疾控中心通报其核酸检测结果疑似阳性,

于8:57在北京南站下车,等待进一步处理。12点由120转运至佑安医院进行隔离治疗。

==========================================================

以下评论由CDT辑自网络:

@韩复龄:首都北京:一个搬运工的流调:太辛,太苦、也太难了!

今天下午,很多北京人下班后,一边吃饭一边看北京疫情发布会,当主持人讲述一个朝阳搬运工的流调轨迹时,搬运工满屏的流调,每一行都浸透着无尽的心酸。

这个搬运工,他没有一天休息,工作时间不固定,工作地点不固定,每个时段都可能有工作,连续数天深夜夜班。

出大力,熬大夜,不停奔波穿梭在北京天南地北各个角落。

作为搬运工,他是没有任何选择的时间与空间。

现在北京的禁运政策是早上6点-晚上23货车禁行,所以搬运工要工作到凌晨6点。

这18天里面,他只有一次就餐记录,唯一一餐去了美食城拉面的记录,估计平时就是一个面包一袋泡面就解决。

17号那天,他还去了在邮局里寄东西,可能是辛苦一整年,赚到的钱全寄回去。

终于要回家了,他早早坐着地铁赶到车站,刚上车屁股还没坐热,突然就被疫情防控人员带走了。

他也不知在哪里?在什么时候感染上了病毒,目前在医院治疗。

2022的春节,就这样过了。

就像卡特琳娜·加缪在随笔集《孤独与团结》中所写:“他是众生中的一人,他试图在众生中尽力为人”。

流调轨迹看人间百态,人情冷暖。

很多人开始有意识把海淀那位26岁感染者的流调结果对比:

一个是购物中心、滑雪、脱口秀……

一个是凌晨半夜还在辛苦干临工……流调展现的是两个永不相交的世界。

这里都是北京,

SKP工体三里屯是北京,

城中村也是北京,

风花雪月消遣是北京,

披星戴月奔波也是赵雨润:一个26岁的女孩,在清晨由爸爸的护送下去上班,然后在SKP里寻找一个限量版的Dior。另一个40几岁,连续14天无休在28个地方搬运垃圾,只为寻找自己丢失的孩子。这里是北京,一个生活在白天,一个属于黑夜。

笑笑家空空如姐:看了那个朝阳区的流调就觉得心酸……就想说……流调里藏着每个人的生活……

旭哥要摇号:这次流调,是把底裤掀开了[生病][生病] 老百姓苦啊

唐史主任司马迁:朝阳区确诊的这位工友,据其同乡反馈,日常在京务工是为寻找其儿子。具体情况见下图。如有具体线索,可以联系图中电话。如果没有线索,那咱们也让这位工友好好休息,不多去打扰。如果方便的话,请转发一下:岳跃仝(tong),你爸一天打三份工找你,他确诊了,你该回家了!

小仙女美食君:遍身罗绮者,不是养蚕人

若似月轮终皎洁c:真是表面繁荣

蝉鸣一夏:#北京朝阳新增无症状行程轨迹发布# 海淀第一例是岁月静好,朝阳这一例是生活不易

水瓶座风轻云淡_011:北京折叠

一粒微尘198103:隔离结束能采访采访上上新闻吗?问问他您幸福吗?

L丶荣耀:希望能借这次流调,政府能关注一下这位辛苦的打工人,看看他的孩子是怎么回事,怎么丢的,帮帮他,唉,太辛苦了,这么一隔离,钱也没了,孩子也不能找了,不过好的一点是,他能好好休息休息,但是他心里应该是根焦急的,唉,太不容易了

天涯雪飘飘:底层人民太苦了,还有说他是来找失踪的孩子的。谈民生之多艰……

晓说基金:为什么中国人那么努力那么拼,却过的如此辛苦

折子折子折子:钱都被大老虎们捞干净了,哪轮的上老百姓

小翟永远开心喔:能不能提供一些信息啊 一起帮忙找找孩子

summydandan:图片评论

=================================================================

疫情中,打了1000个求助电话,妈妈还是离开我了

这个冬天,疫情席卷了小半个中国,西安尤其严重,封城及其带来的次生问题,一度让时钟拨回武汉时期。

矛盾随着“西安孕妇流产”和“老人心绞痛被拒诊”到达巅峰,随后两家民营医院被停诊处罚,在肿瘤论坛和病友群里,掀起了阵阵讨论。他们大都亲身经历了类似两起事件主人公的曲折就诊路,电话打不通、小区出不去、医院不接收,也有病人在疫情中和这个世界告别。

在这样的困境下,我们找到了一位癌症晚期病人的家属:

她在最初也是最混乱的三天里,打了近1000个电话,平均拨200-300个才能接通一次,只为了帮确诊癌症晚期四年的母亲,在诺大的城市里找到一张病床;

她的母亲是第一批住进封控病区的病人,作为照护者,她经历了最初的兵荒马乱,目睹着母亲身体每况日下,最终去世,一家人只能在空荡安静的殡仪馆里,完成了一场简单仓促的生死告别。

她没有将母亲的死亡归咎于疫情,也感动于那些微小的善意,看到了当地尝试解决问题的努力。

她只是无法理解:所有人都在努力,所有人都无能为力——政策只是明令禁止了做什么,却始终没有提出解决方案。

在这场与病毒、与时间赛跑的战役里,并不是所有病人都平安度过了这个冬天。令人难过的是,为什么两年过去了,每逢疫情封城,类似的境遇还在重复上演?

以下是她的故事:

不治了

在家里走也挺好

一切都是突然的。

2021年12月27日晚,电视直播新闻发布会,因为有1个确诊病例,我们小区被列为管控区。

管控区意味着什么?

原本第二天,我们就要去住院。结果医院临时告诉我,收到了疫情防控文件,管控区的病人,他们不能收。

不收,我们去哪?医生也不知道,文件上只写着管控区的病人不能收,但是没有写这些病人该怎么办?

自从妈妈2017年4月确诊肺癌晚期以来,我们有近2年时间都在这家医院看病,所有的病历都在医院系统里,医生也对妈妈的情况知根知底,床位也留好了。

我们开始两头联系。社区登记了情况往上报,晚上我就接到了街道办的电话,同意开具证明让我们走,但前提是找到医院接收。

我家所在的新城区和医院所在的高新区,属于两个不同的管辖区,每个区的防控政策都不一样,医院要求高新区防疫办同意,高新区防疫办要求新城区公对公发函对接,新城区也不知道该怎么办,谁都没碰见过这个情况。

打了一圈电话,全都是让我等。

肿瘤患者讲究治疗的延续性,到后来我已经不讲究这些,只求有医院能接收就行。

后来新城区联系上了西安交大一附院,对方同意接收,但前提是挂上号。

我打开手机,搜遍西安市的三甲医院,没有一个放号,医院开诊了,但是肿瘤科没有号。自疫情发酵以来,很多医院的住院部早就关了,不敢再收新病人。

从社区送到医院,必须得由救护车来实行封闭管控,我又开始联系120。

这几天,我就僵持在不同的电话里,防疫办电话能打通,但往往一打过去就是占线,要不停地回拨才有可能接通,我粗略算了一下,平均要打200-300个接通一次。

我就眼睁睁看着妈妈日渐消瘦下去,疾病没有击垮她,但是绝望的情绪击垮了她。

她自己先放弃了。精神上一垮,病情肉眼可见地恶化了,腹水一天天胀起来,短短三天,她就不太吃饭了,也不让我带她到小区遛弯,除了出门做核酸。

管控区要求每天定点做核酸,是不上门的,妈妈已经连大小便都在卧室解决了,我每天还得帮她穿好衣服扶上轮椅推出去做核酸,也做好了时刻能住进医院的准备。

我天天蹲在客厅蓬头垢面地打电话,本能地关上家中所有房门,选择一个直线距离妈妈房间最远的角落,但她还是能听到。为了方便回拨,我打电话都是用外放,常常情绪激动,克制不住语气里的愤慨,手里握着纸巾擦眼泪,难过时轻咬住袖子,怕她听到哭声。

妈妈崩溃了,我的神经也紧绷着,但还是故作轻松地安慰她,“没事,你放心,肯定找得到医院”,我说,“这还能没人管吗?人家新冠都那么多都能住到医院里面,你这正常看病的还进不去吗?”

每次转身走进她的房间前,我都得深呼吸,调整好表情,让自己看上去不那么狰狞。她心疼我,有时候反过来劝说,“算了,不治了,你也别打电话了,在家里走也挺好。”

我动摇过,真的。已经治了这么多年,我是不是应该让妈妈在家里面走。但转念一想,不行,我们可以不治疗,但不能是被人抛弃的情况下自我放弃。她的命不可以被放弃。

所有人都在努力,所有人都无能为力。很多工作人员都是拿私人手机打给我,电话里他们的嗓子都哑了,不少人动用私人关系帮我。我理解政策需要时间,但是能不能等到,就不知道了。

一切都是临时的

政策无情人有情,打了无数个电话后,我终于带着妈妈住进了一家三甲医院的分院。

这里原先是骨科、心脑血管等科室的专科分院,疫情中专门腾出来用于收治封控区的病人,产妇、肿瘤、肾透病人悉数都收。

一切都是临时的。

原有科室全部撤出,医生、护士是专门抽调过来的,他们对于环境和我们一样陌生。

我们拿着行李站在空荡荡的病房里,只有两张铁架子床,没有被褥、没有海绵垫,护士也不知道东西在哪儿。为了防范院感,每间病房只能住一个人,中央空调也停了,西安的冬天气温不到十度,我们只能穿着羽绒服,盖着厚被子,在医院里凑活着。

原先的住院楼在疫情之下重新分配给了各个科室,来自不同风险区的病人,分别乘坐三个电梯。

尴尬之处在于,我是绿码,每天核酸都是阴性,但小区属于管控区,病区还有很多红黄码的病人,我必须在“放弃治疗、在家等死”和“冒着被感染的风险”之间做出选择。

医生完全不了解妈妈的病情,光是概述病史,我就手写了两页纸,但没有多年记录在案的资料,没有电子影像,始终效果甚微。

在如此仓促而简陋的环境之下,病房只能提供一些小型设备,想拍张CT都很繁琐。还有很多患者因为疫情耽误,不符合化疗的指标,需要升红、升白,住院时间此前预计的都长,很多人没有准备那么多东西,连卫生纸都不够用了,出也出不去,买也买不到。

更大的问题是没有药。

妈妈需要极强的止疼药芬太尼,这类精麻类管制药品,一般医生不具备开具处方的资质,好在我这样的老家属还能问别的家属要一点囤货续命。

她的感染逐渐加重,需要用到消炎药、保肝药、肝素,结果三种药中只有一种。医生说,缺的东西会往上报,但是什么时候能补齐发下来,就不知道了。

临时搭建的院区没有接入医保系统,一盒泰瑞沙,平时报销后只要1000多元,现在需要自费1万多元。经济实力尚可的病人还能自掏腰包,撑过这个寒冬,原本窘迫的家庭就只能赌命。

有的病友已经断药超过一周了,在家里疼得母子俩抱头哭,他们借不到药,也实在没有钱去购买未经医保报销的原价药。

还有很多患者仍然在重复我的困境,每天听着电话里的忙音一筹莫展,等待着这场生命与生命与疫情的赛跑自动分出胜负。

好在没几天,原来的医院传来消息,也开设了封控区病房。我们和医生沟通了转院,救护车把我们拉到了熟悉的医院,原先肿瘤一病区的医生负责整个病区。刚住下来,原先的肿瘤主治医生就打电话过来,说听说你们住下来了,对接医生已经跟他沟通过了,让我们放心。

情况在一天天好转,然而,母亲的身体还是在走下坡路。

我们都是大时代里的小角色

这一天终究还是来了。

临走前两天,妈妈已经开始神志不清,出现谵妄,产生幻觉。整个人时睡时醒,逐渐丧失了时间感。

她经常看盯着不知道哪里,指给我看哪个亲戚来了,一会儿是小姨,一会儿是我爸。妈妈就自己在病床上,在梦里,自导自演了一场与亲朋好友的生死告别。她甚至还帮我安排好了未来,工作升迁,嘱咐我要为人低调,找了新男友,还嫌弃人家这里那里不好,让我分了再找一个。

关于我爸的梦境,是梦到他买了一大袋子菜回家,妈妈说想吃饺子了。没想到,那天午饭,竟然吃的就是饺子。我们住院十几天,就只有这天吃过饺子。

我只好陪着她一起演戏,说这是我爸包的饺子,她平时最爱吃大肉萝卜馅儿,但医院的饺子是韭菜肉的,我哄她说现在疫情管控,我爸说只能买到韭菜,妈妈还不情愿地说“那就凑合了”。

那时候妈妈已经很衰弱,吃不下饭,成日躺在床上,日常靠输营养液维系。就这,她还吃了三个饺子。

第二天原本要出院了,我把一切手续都办好。妈妈突然咳血了,咳在她黑色的羽绒服袖子上,为了不让我发现,硬是撑到了现在。

妈妈在即将出院之际,又重新住进了医院,最后从这里出发去了另一个世界。

2022年1月10日,凌晨1点,妈妈陷入了昏迷,我看着监护仪上的心电图一点点变缓,快要拉成直线,我知道最后分别的时刻快要到了。

住院之初,我们就签订了不抢救协议书,我不想看着她痛苦治疗,也不希望在疫情最焦灼的时候占据紧张的医疗资源。

一整晚,除了去找医生,我一直拉着她的手,语无伦次地说着胡话。据说人最后消失的感官是听力,我就俯身贴近她的耳边,说“你要是难受,就走吧。”

四个小时后,妈妈离开了我。

不管是在家中还是医院里,妈妈一直是个很爱干净的人,连下不了床的时候,都会让我扶她到轮椅上,推去卫生间。在生命的最后关头,这些基本生理需求都只能在床上解决。因为严重的肝腹水,妈妈身上插满了管子、床上都是血,看着挺遭罪的。没有护工,最后是医生护士帮忙收拾,擦洗干净身体,送进太平间。

自始至终我都是恍惚的,仿佛是一具被人牵着走的木偶,别人说什么,我就照着做。

此前为了让妈妈住院,我打遍无数电话,却没想到联系殡仪馆时,都说没有车,要九点多才能来。按理说,殡仪馆是一个处于生死之间的地方,安静又热闹,人们因为畏惧死亡而不愿来,但也常能听到一大家子人的哭啼声。

但在疫情面前,一切从简,连哀乐都没有,妈妈穿着寿衣整整齐齐躺在那里,我们所有人看她一眼,就送走了。

今天(口述时为1月16日)是妈妈的头七,我跟爸爸包了饺子,摆放在妈妈没有照片的牌位前。我一直很愧对她,竟然把后事安排得这么简陋。最后送去火化的时候,我没有跟她说“再见”或者“我爱你”,而是“对不起”。我爸说,“你妈走得刚刚好,她再也不用为换院区而奔波了。”

之前联系不上医院时,我曾经很多次梦到妈妈没了,后来我才意识到,噩梦就是白天焦虑的极端放大,梦境就像是一种预知。

送走妈妈之后,我回到医院,还是同样的环境,同样的医务人员忙来忙去,却又什么都不一样了。我把没用完的卫生纸、成人尿垫交给护士,希望能帮到其他匆忙来到这里而准备不充分的病人。

我打电话给关系很好的病友家属,我说,“我的战斗结束了,你以后要加油”,结果对方嚎啕大哭。

如今西安疫情进入尾声,新年快要到了,妈妈没有等到这个新年,没有迎来她的66岁生日。

我不会怪罪疫情,疫情只是让一切提前了,我把这归咎于命运,我们都是大时代里的小角色,芸芸众生中的一个普通人,命运拍来了一个浪,谁也没有办法绕开。

陈鑫丨撰稿

微信号:chenxin_stella

陈广晶丨责编

微信号:bigpanda0710