放弃考清北,15岁女孩选择剃度出家

出家就是要放弃世俗的家

在许多人看来,寺院是超脱于现实生活的世界,是一个可以收容疲惫和痛苦的清净之地。

因此,在被现实击溃的时刻,越来越多的年轻人选择遁入寺院,企图在那里重构生活:他们做义工、短期修行,或者就此出家。

但对00后出家女孩“法慧”来说,寺院的意义或许更加纯粹。

15岁时,她从河北的重点高中辍学,来到大隐寺剃度出家。

远离世俗的情理和陈规的束缚,这样的选择未免极端,但她比任何人都清楚,那个妈妈无法回答的问题,会在这里找到答案。

一

无常

法慧的20岁生日是在庙里过的。师父给她准备了一个生日蛋糕,还送给她一串佛珠作为礼物。

今年,是法慧来寺院的第五年。

“法慧”是师父给她取的法号,取自本名的“慧”字。

法慧有一年生日,寺院三个大姊跟她的合照。右三为法慧

出家前,法慧是很典型的“别人家的孩子”:成绩优异、乖巧懂事。

法慧妈妈是一位初中数学老师。法慧在这种教师式的严格规训之下长大中考那年,她以全校第五的成绩考入了被誉为“清华生源地”的河北重点高中。

法慧是个“好孩子”,可惜并不是一个幸运的孩子。

由于爸爸出轨,五岁那年,她的父母就离婚了。之后法慧跟着妈妈两次再婚,十二岁时,妈妈又突然确诊了绝症。

那是一种很罕见的怪病,法慧年纪还小,记不清具体名字,只记得病灶在肝上,首都的医生也治不好,妈妈在短短半年时间里迅速瘦脱了形。

孤独和恐惧迅速占据了法慧尚未成熟的内心。离家上学成了她最厌恶的事情,因为她只有上两周课才能回去见妈妈一次。上课的时候,她总有种“什么也抓不住”的感觉,“我很怕妈妈突然死掉。”

在那所重点高中里,法慧就读的是“清北班”。所有人,包括法慧自己都认为,她的未来就是“985、211大学”,成为备受社会关注的那一撮“精英”群体。

某年的元旦活动留影,哆啦A梦玩偶服里的是法慧

但在同班同学都高歌猛进冲刺清北的时候,法慧的步伐停滞了。

她的性格很内向,在班里没有什么朋友。学校开家长会的时候,老师甚至跟法慧的妈妈说,法慧好像有点清高,不爱跟其他人说话。

有时在晚自习上,法慧突然想起妈妈的病、想起跟妈妈闹过的别扭,她害怕、自责,偷偷流泪又不敢哭出声音。她回顾起妈妈的一辈子:上学、工作、结婚、养育孩子、离婚、再婚,不幸撞上绝症然后死去。

“我不也是像她一样在走一条一眼可以看到尽头的路吗?其他人不也是在重复类似的生活么?”她的语气无奈又绝望,“这样有什么意义呢?”

这一场遥远而无解的思考把她拽向了更深的孤独之中,回家后,她找妈妈讨答案。

“我妈妈愣住了,她不知道怎么回答我的这个问题。”法慧的内心备受冲击。原来一向无所不能的妈妈也不知道,自己这一生遭受过背叛、病痛折磨之后,应该有什么“意义”。

二

因缘

确诊绝症后,法慧妈妈的身体机能在慢慢衰退,她用国学与佛学塞满了生活,最后三年里,精神状态很有奔头。

“妈妈已经没有办法了,这就是她最后的救命稻草。”法慧理解妈妈的选择。身为教师的妈妈曾经坚信科学,只是现在不得不换一种寄托。

家里的书柜渐渐混入了一些和国学、佛学相关的书籍,法慧有好奇心,也爱看书,她翻开来看到很多关于“轮回”“因果”的知识,“当时不觉得惊奇和突兀,反而觉得确实就该是这样子的。”

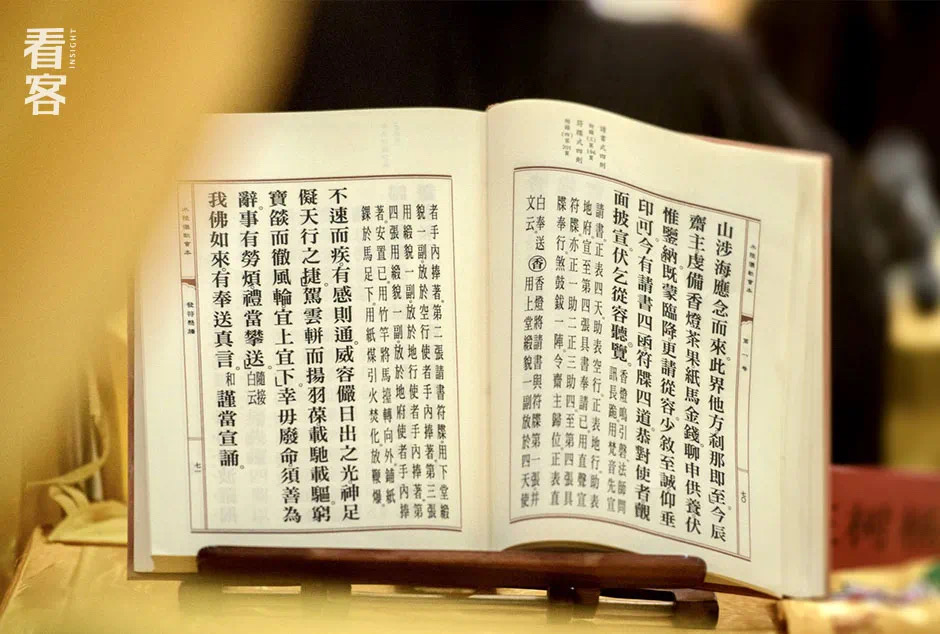

法慧喜欢摄影,她镜头下的诵经场景

中考完,妈妈想要去寺院参加一个为期半个月的封闭式国学班。法慧为了照顾妈妈,也跟着一起去了,那是她第一次在寺院里长留。

她并不反感国学班里传授的那些东西——善恶观、素食推崇,类此种种,但她不情愿去,因为里面都是一些中年人,她觉得无聊。

第二次去寺院,是高一的寒假。

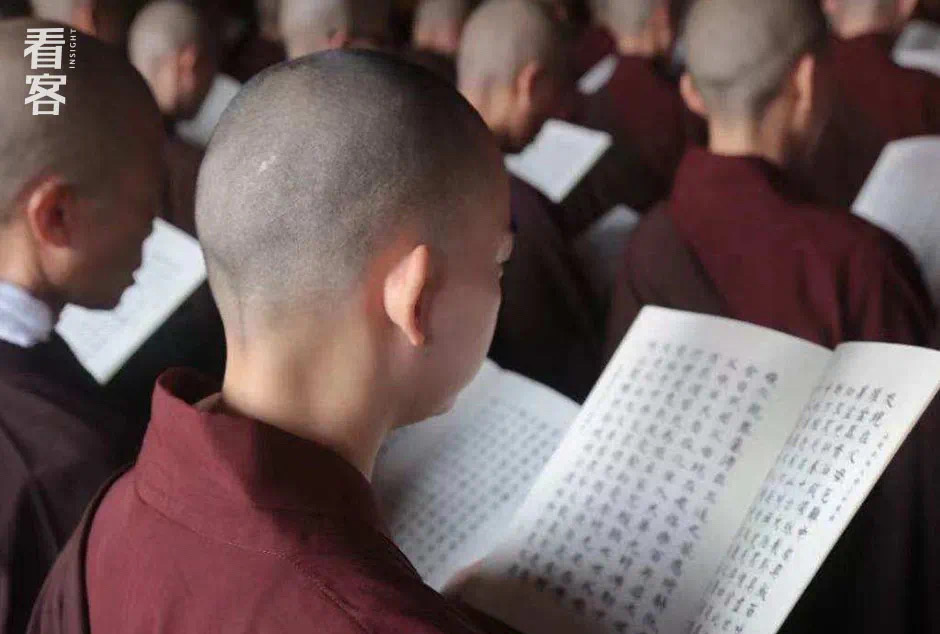

妈妈带着法慧去陕西慧照寺参加一个较为盛大的法会。那几天,很多人来寺院诵经、上香、拜佛、培植福报,也有人和法慧她们一样,来参加皈依仪式。

偌大的殿堂里,十五岁的她和一群沉默的成年人跪拜在大殿右边,等待“受三皈”,殿堂的左边,还有一群等待着“受五戒”的信徒。

“三皈”意味着信佛,“五戒”意味着学佛,接受这两项的人便是“居士”,即成为在家学佛的人。

那时的法慧还没有想清楚自己以后的路。三皈仪式结束,她静静观察左边的接受“五戒”的人,突然流下了眼泪。

大殿前香火缭绕,僧众们伴着钟鼓唱诵经文。妈妈给法慧塞了两百块钱,让她拿过去供养师父,法慧看着妈妈,点点头。

走到殿堂门口的时候,她不自觉地掏掏自己的口袋,抓出了所有零钱,凑起来二十多块,是她身上的全部“家当”。她把钱叠好,连同妈妈给的两百,一起献给了师父。

师父说了句谢谢,之后法慧便学着旁人在师父面前行顶礼。她跪下,把头贴到师父的脚尖前,师父抚摸了每个人的头顶。

照进殿堂的一束光,法慧摄

法会结束后,妈妈和法慧留下参加了为期二十天的禅修班。令法慧没有准备的是,这次妈妈带着她找到师父,说,女儿想出家。

“我当时都懵了,”法慧没想到妈妈把她的抱怨当真了。那是一次收假返校前,她抱着妈妈哭:“不想去上学了,真的不想上学了,还是出家算了”。

一阵错愕之后,法慧自己也决定体验一下,抱着一种“给自己换个生活环境”的想法,她来到了大隐寺,成了短期出家班的一员。

来到寺院后,法慧跟僧人们一起早晚课诵经、打坐,她与这种生活完全融合了,除了四点半起床有一点困难之外。

生活也确实出现了显著的改变,最直观的,她不再那么频繁地哭了,也不再胡思乱想。她还会想妈妈,但那种不安的情绪变得缓和了很多。

早课敲磬,法慧摄

短期出家以一个月、三个月、一年为周期,快到第六个月的时候,法慧刚好碰上寺院剃度的日子,农历11月17日——阿弥陀佛的圣诞日,师父问有没有想要长期出家的,可以去报名剃度。

“参加完短期出家班后,我就想留在那里了。”和之前犹疑要不要受戒不同,现在的法慧接受了在寺庙里的状态,也不想再回到学校过那种压抑的、没有意义的生活。

“两种生活抉择后,我还是想追求我向往的智慧、真理和解脱。”

她找到寺院里一个平日交好、也只比她大三岁的女孩,问她,“我有点想出家,我们要不要一起?”

她们一拍即合,交上无犯罪证明、未婚证明等资料,资料审核通过后,两个女孩儿一起剃度了。

三

重构

出家后的生活,与世俗眼里的“躺平”相差甚远。寺院日程繁忙,也没有周末的概念。僧人的生活节奏就像寺院门前的流水一样,平静而不停歇。

早上,法慧有时去大寮料理,帮忙做二三十个人的早斋。下午,她需要帮师父点灯,把一千盏酥油灯摆成“卍”字,点好,再收起来,这会花上她三个小时。

早课中的绕佛环节

每天的早课诵经从早上五点开始,无论寒暑,僧人们都需要四点半起床。法慧刚出家时,因为没听到手机闹钟起晚过好几次。

有一次,睡眼惺忪中,她听到寮房门口的广播喇叭反复传出一句号令:“式叉尼法慧,请赶快起床!”管理考勤的僧值师父语气里没有一丝宽容。

法慧猛地惊起,窘迫又羞恼。六点,已经到了早斋的时间,她火急火燎赶到斋堂,首先要跪拜忏悔,然后才能入座用斋,这算是对晚起的惩罚。

饮食方面也有很严明的戒律。“出家人不能吃荤”,这对个子瘦高、从小也不爱吃肉的法慧来说算不上什么困扰,但“过午不食”的要求就是一道考验了。

法慧十五岁出家时,按戒律只是一个沙弥尼。为了能在两年后成为更高一级的“式叉摩尼”,她接受了更为严格的具足戒,其中就有一条要求僧人中午过后只喝开水。

可法慧那时正值长身体的时候,容易嘴馋,但受戒后,即使晚上再饿,她也坚决不再吃东西了,“说不吃就不吃,吃了就是犯戒了。”

僧人们正在诵经,法慧摄

出家后,法慧也在重构一种新的思考方式。

妈妈曾经来寺院调养过一阵子,那时候,法慧每天穿梭于山上山下两座寺院之间,给妈妈做饭,陪妈妈说话。

法慧尽量满足妈妈的所有要求,想吃什么,她就一大早去市场买。病人性情怪,会莫名其妙发脾气,挑女儿的刺,这让法慧觉得很无助。

“我需要耐着性子照顾妈妈,也要被迫接受她可能很快会离世的现实,这种巨大的悲伤、恐惧和痛苦,我真的没办法很快地消化掉。”

那段时间,法慧开始在手机上玩起了王者荣耀,“玩游戏能让我短暂地忘记妈妈的痛苦。”游戏麻痹了她的感知,只有这个时候,法慧心里的压力才会暂时消失。

“玩王者荣耀,在里面打斗厮杀,算不算犯了杀生戒?”

法慧认真思考过这个问题,她试图说服自己:如果只是为了厮杀和泄愤,那就是犯戒了,但如果是为了转移注意力,逃避压力,那其实是没问题的。“但我后来想,逃避其实也是错误的做法,用打游戏去排解压力,只是一种荒废。”

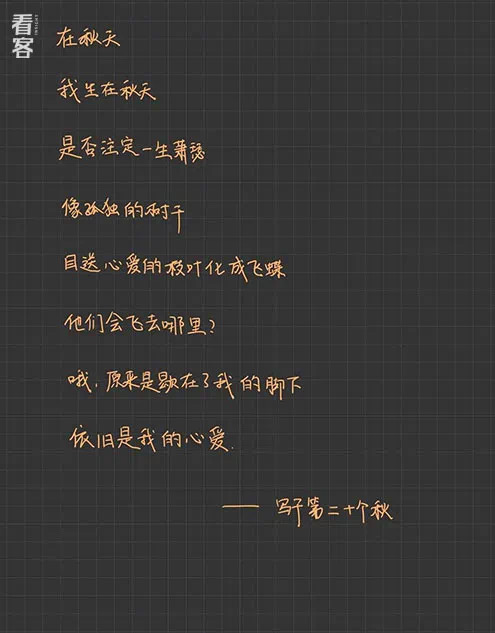

法慧喜欢看书,也喜欢写写诗。这是她在iPad上手写的诗句

渐渐地,法慧也适应了告别手机的生活。

前段时间,寺院里一个师父的手机坏了,她便把自己的手机给对方了。后来,她与外界的联系,全靠一台不能接入手机卡的平板。有段时间,晚课结束后,她会在大殿连上Wi-Fi,浏览固定几个与佛学有关的公众号,还有自己的朋友圈。

法慧的好友列表里多是一些佛教信众,也就是居家修行的“居士”。有些人会在朋友圈里晒自己带孩子的照片,有的会晒自己去旅游的照片,各式各样。

她并不觉得自己的生活与他们的生活很割裂。

“出家后并不是要封闭在寺院的或者自己的世界里,我能看到他们的生活,他们也能看到我的生活。我们还是都在这个世界上生活着,只是有不同的追求,选择了不同的生活方式而已。”

她最近的微信头像是“库洛米”,从公众号里保存的。一开始法慧不认识它,她用百度搜,才知道原来它叫“库洛米”,还有两个当红的伙伴“玉桂狗”和“美乐蒂”。

“我觉得库洛米好可爱,又有点酷酷的,库洛米表情包的配文很符合我的心情,我有一段时间真的不太想说话。”法慧脱口而出,满是一个二十岁女孩应有的天真。

四

告别

“告别”,或许是出家的关键词之一。一旦选择出家,就必须告别俗世的形象、人际以及生活方式。

法慧上学时按要求留着一头齐肩短发。剃度前一晚,她和一起出家的女孩互相帮忙把头发剃掉了,第二天仪式上,师父用剃刀在她光洁的头上象征性地刮几下,她就和过去彻底地告别了。

现在回忆起来,法慧印象最深地还是仪式上的“搭衣”环节:师父亲手把袈裟披在她身上,动作缓慢,庄重而充满深意。

袈裟和僧服对法哲有很大的吸引力,“出家前,你是不能穿这种衣服的,但从那天起,我就可以穿上这种长褂了。”

仪式前一天,她把灰色的僧服叠好放在了床头,又把当天要穿在僧服里面的秋衣洗得干干净净,“明天剃度之后我就会有全新的身份,生命状态也可能会有转变,一想到这里我就抑制不住地开心,差点睡不着。”

仪式结束后,法慧给妈妈通了个电话,告诉妈妈自己已经剃度了。“妈妈表现得比较开心,但我猜她也可能有更复杂的情绪,只是我没法从电话里了解,或者说,我无法了解。”

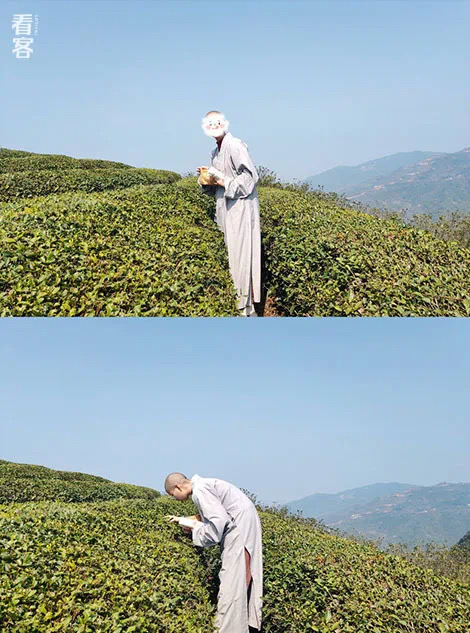

法慧在山上采摘茶叶

法慧的人际关系单纯:跟妈妈之外的亲戚保持着客气的关系,也几乎也没什么朋友,因此她无须为出家作出任何解释。但法慧不知道,回应的压力当时都被妈妈自己扛下了。

短期出家前,妈妈陪法慧去学校办理了休学手续,一休就休了半年。正式出家后,法慧申请了退学。后来的几个月里,老师给法慧的妈妈打了两三次电话,反复确认他们是否真的不要学籍了。

亲生父亲在法慧出家前,跟法慧几乎没有什么联系,但出家后,他出现的频率变高了。他从河北开车南下来到大隐寺,来了两次。

第一次来的时候,阵仗最强大。他带着法慧的奶奶,还有其他几个亲戚一起,里里外外劝了法慧两天。

“我的成绩比较好,他把我当成他的骄傲来看,他很希望我能继续上学,而且他可能觉得,是我妈逼我出家的。” 法慧的爸爸叫她不要再胡闹了,语气凶狠,几个人有种势必要把她带回家的架势。

但法慧对此十分坚决。自从出发去大隐寺短期出家之后,她就再没有回过家。“出家了就没有家了,出家的第一步就是要放弃世俗的家。“

法慧镜头里的来寺院参拜的人

现在,她更愿意把自己与家人的关系延展为僧人与众生的关系。

“我永远爱我的家人,也会带着同样的爱,去爱所有人。”如今的法慧更加向往那种众生平等的大爱,“我们僧人会用修行的方式来报答所有人的恩情。”

去年大姨突然离世,年轻的表姐慌慌张张地打电话给法慧,问她应该怎么做。十九岁的法慧通过电话指导表姐诵经、点灯等等。后来,表姐告诉法慧,她在梦里看到了大姨,坐在一朵莲花上,神态很轻松、很快乐。

法慧自己也很惊讶,原本还因为妈妈的病绝望到抑郁的她,如今面对“生死”反倒表现出一种超脱和稳重。

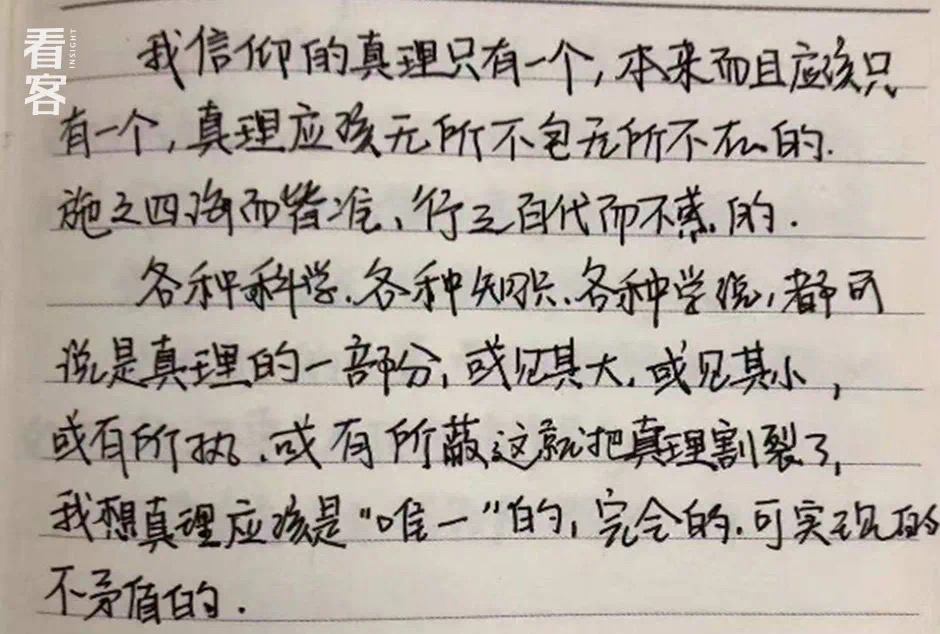

法慧的笔记本。这段关于真理的论述,是她从《吴信如传记》中摘抄的

法慧跟妈妈最后一段共处时光也是在寺院里度过的。

那时她刚刚剃度没多久,妈妈说想来大隐寺住一阵子。法慧便一路辗转,坐大巴,转火车,去接妈妈过来。穿着僧服出门的她,在路上甚至还会迎来注视的目光。

“我真的就一个人千里迢迢过去了,当时我十六岁,才快满十七岁。”

妈妈在寺院住了两三个月后,提出要回家过年,寺院的大和尚说,既然在这里有好转,就没必要这么着急回去,但妈妈十分坚持。

法慧没法送妈妈回家,因为她要去四川戒场受戒,要比妈妈先离开大隐寺。她还记得离开前的早晨,她和妈妈告别的情形。

“那天早上妈妈叫我吃摊好的煎饼,我跟她说了几遍’我要走了,我去受戒了。‘我妈只是开心地说,去吧,去吧。”

这就是最后一面。

妈妈从大隐寺回去后,半个月就去世了,没能遂愿过上那个年。

雨后,寺院一隅

“如果我没出家的话,我可能无法接受妈妈去世这件事,我跟我妈妈的感情太深了。”法慧回忆着,“但现在,我在寺院里慢慢理解了生和死是怎么一回事,我可以平静接受这件事,并且理解这件事了。”

“这样的人生有什么意义呢?”——出家前,法慧抛给妈妈的问题,虽然没有答案,但也得到了指引。“我心里有一幅地图,我能看到自己的方向是对的。”

法慧确认了自己的选择,寻找答案的路,还需要她自己一步一步走出来。

“妈妈生命的最后一段时间来了我在的地方,她很安心,即便不在人世了,也不怕我会走上坏的道路。”法慧怀念着妈妈。

“她也是觉得,我不用再去经历世上的那些苦了,不会像她一样受苦。”

*头图为法慧所摄,全文“法慧”为化名

============================================================

半年之后,没有梁晶的世界|腾讯新闻谷雨影像

假如生命可以置换,

2020年9月,梁晶参加2020喜马拉雅极限越野跑 ©视觉中国

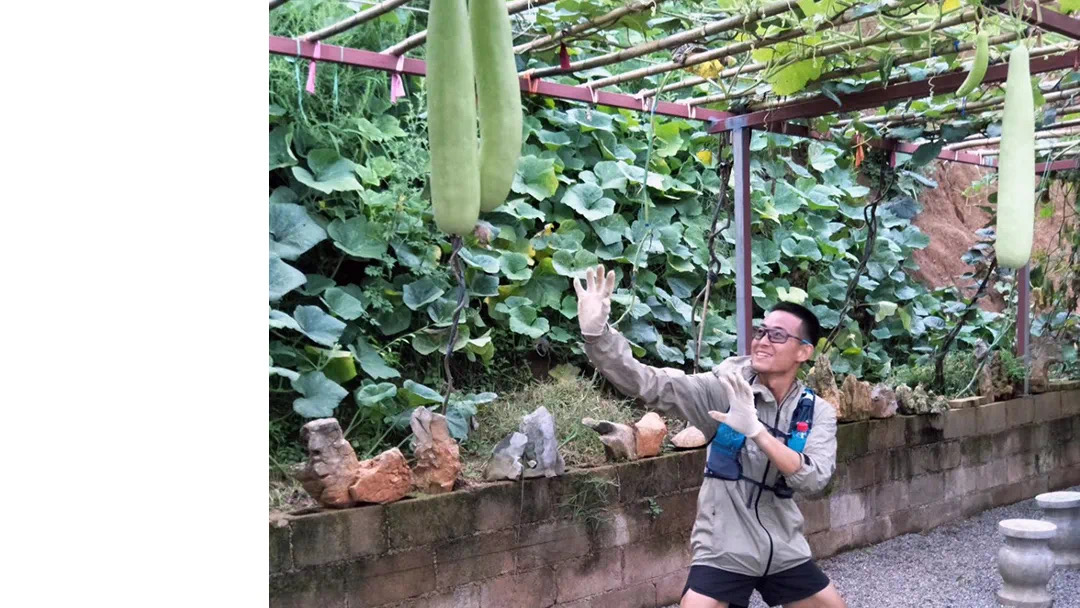

2021年4月,梁晶在合肥参加一百公里公益跑 ©受访者供图

©受访者供图

©受访者供图

他好像还在,

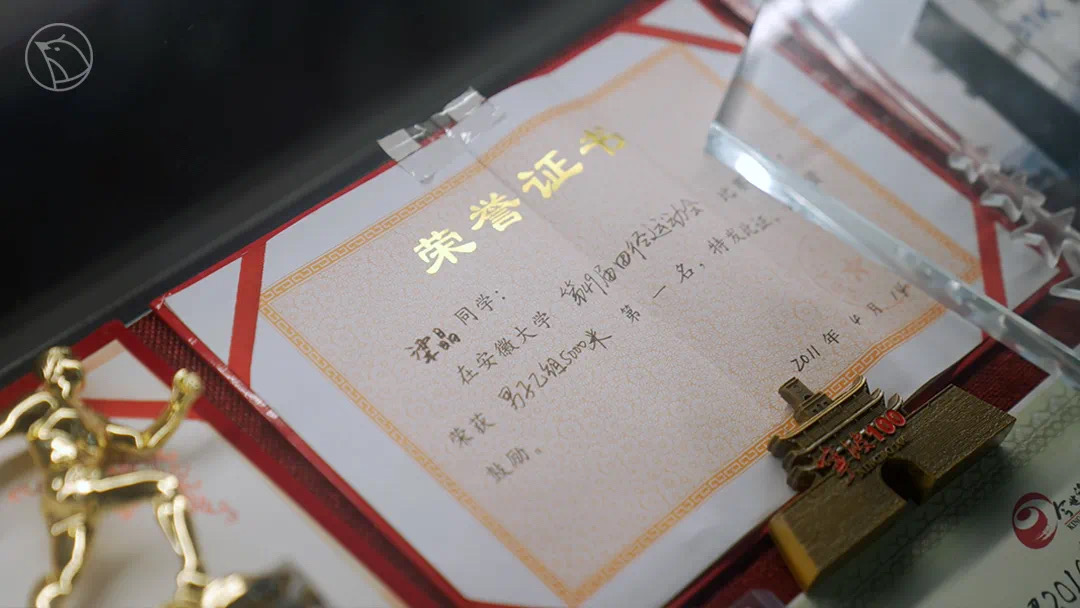

蜀山马拉松博物馆距离合肥市中心30多公里,陈列了魏普龙从跑友手中收集来的马拉松比赛奖牌、奖杯等物品

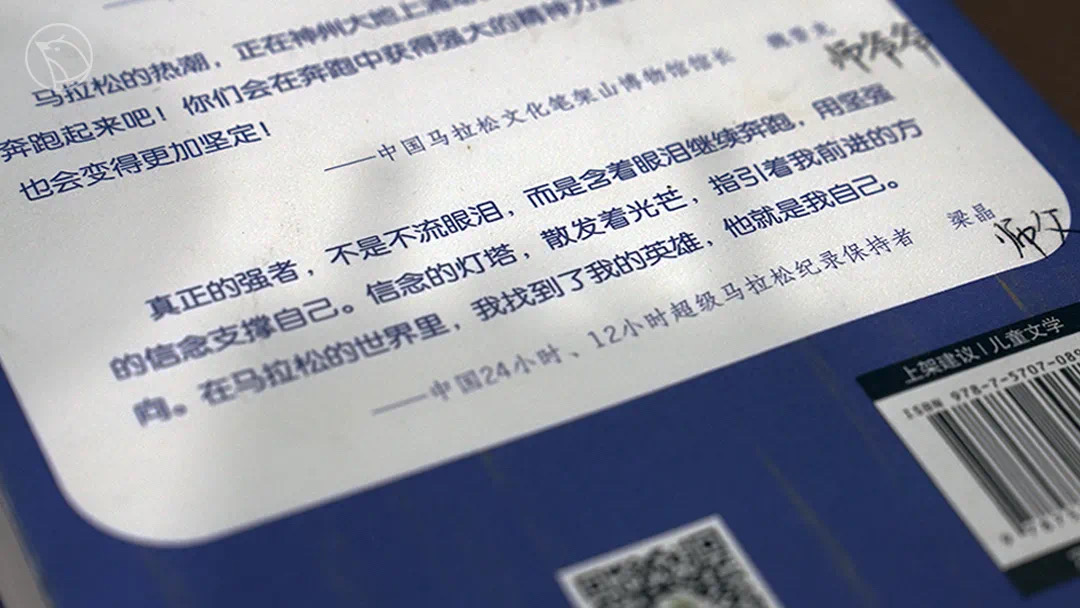

在一本书里,梁晶写道:在马拉松的世界里,我找了我的英雄,他就是我自己

梁晶和女儿 ©受访者供图

============================================================================