骗过了慈禧:清末最严重的「伪造照片事件」 | 短史记

作者丨言九林

编辑丨吴酉仁

说一说清末最有名的假照片事件。

此事发生在袁世凯与岑春煊身上,时间是1907年。当时朝中形成了两大派别。一派是瞿鸿禨与岑春煊,另一派是庆亲王奕劻与袁世凯。两派互相对抗,都想要将对方逐出中枢。

据岑春煊自述,他入京的核心目的,就是要扳倒奕劻与袁世凯。在被慈禧召见时,他便明言:“近年亲贵弄权,贿赂公行……皆由庆亲王奕劻贪庸误国,引用非人”,直接将矛头指向了奕劻和奕劻所倚重的袁世凯。岑还宣称,正因为中枢里有奕劻与袁世凯这类人物,所以太后的真改革才会执行不下去,被他们弄成了假改革,政治“不惟不能刷新,反较从前更加腐败”。为了扳倒庆、袁,岑甚至对慈禧说出了“欲留在都中为皇太后、皇上作一看家恶犬”这样的话。岑的这些话打动了慈禧,被留在京城,获授邮传部尚书之职。甫一上任,岑就驱逐了与庆亲王关系密切的邮传部侍郎朱宝奎。①

庆亲王与袁世凯自然不会坐以待毙。于是就发生了针对岑春煊的假照片事件——常见描述里,其大致情节是:康有为与梁启超在戊戌维新期间策划过“围园杀后”,欲置慈禧于死地。袁世凯也知道慈禧平生最恨康、梁。于是他暗地里搜罗到岑春煊的照片,将之与康、梁的照片合成为一张(另有说法称合成照里还有康党中人麦孟华),背景地则是上海的《时报》馆。该馆正是康党出资所办。慈禧被假照片欺骗,认为岑春煊有勾结康党作乱的嫌疑,遂将其逐出了朝堂。

那么,此事是真的吗?慈禧会仅因为一张照片,便弃用一名朝廷重臣吗?

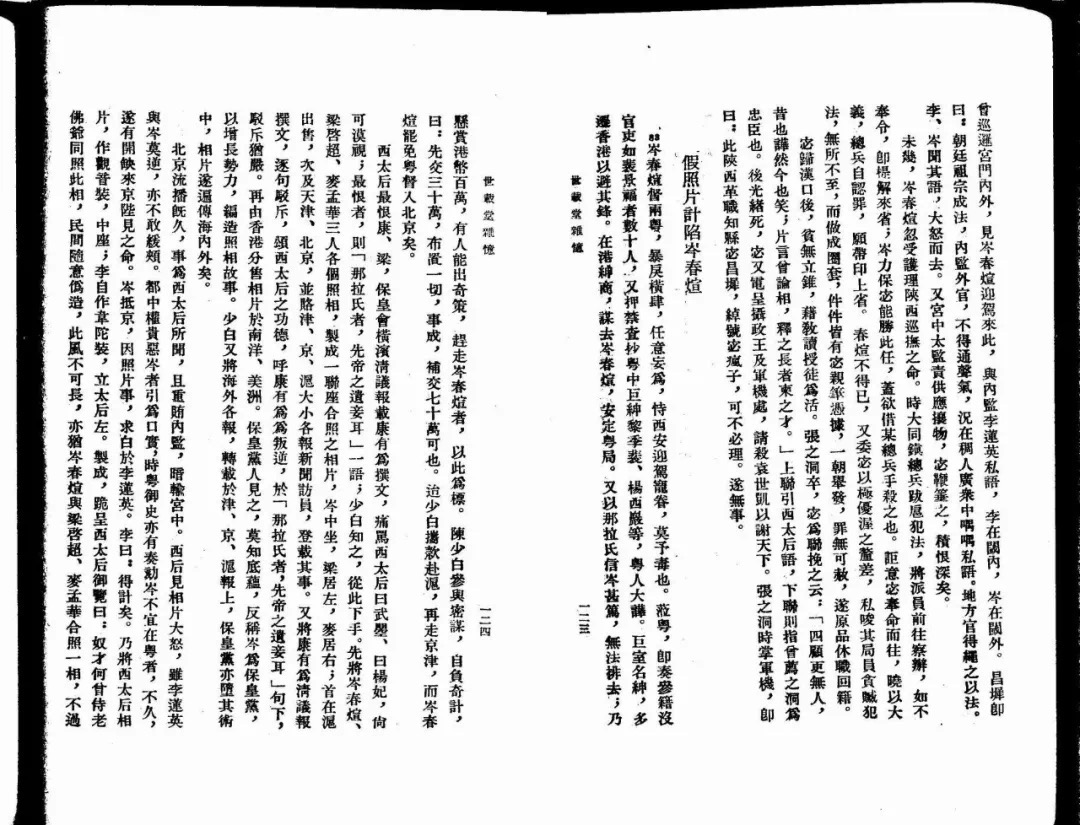

其实,记载此事的材料虽多,值得一提者却只有三条:(1)岑春煊《乐斋漫笔》中的叙述。(2)刘成禺援引友人陈少白的叙述。(3)胡思敬《国闻备乘》中的记载。

先来看岑春煊自己的说法:

“先将岑春煊、梁启超、麦孟华三人各个照相,制成一联座合照之相片,岑中坐,梁居左,麦居右;首在沪出售,次及天津、北京,并赂津、京、沪大小各报新闻访员,登载其事。……再由香港分售相片于南洋、美洲。……少白又将海外各报,转载于津、京、沪报上,保皇党亦堕其术中,相片遂遍传海内外矣。”③

(2)刘成禺讲述的故事中,有许多史实硬伤。其中最大的硬伤,是搞错了岑春煊在1907年被任命为两广总督的政治涵义——此举乃是庆亲王与袁世凯合谋,旨在将岑调离京城;岑也深知这一点,所以他以身体不适为由,出京后便长期赖在上海不去广州赴任(目的是等待京城发生变局),直到慈禧下旨将他免职。所以,并不存在“西后见相片大怒”,然后命岑“开缺来京陛见”之事。

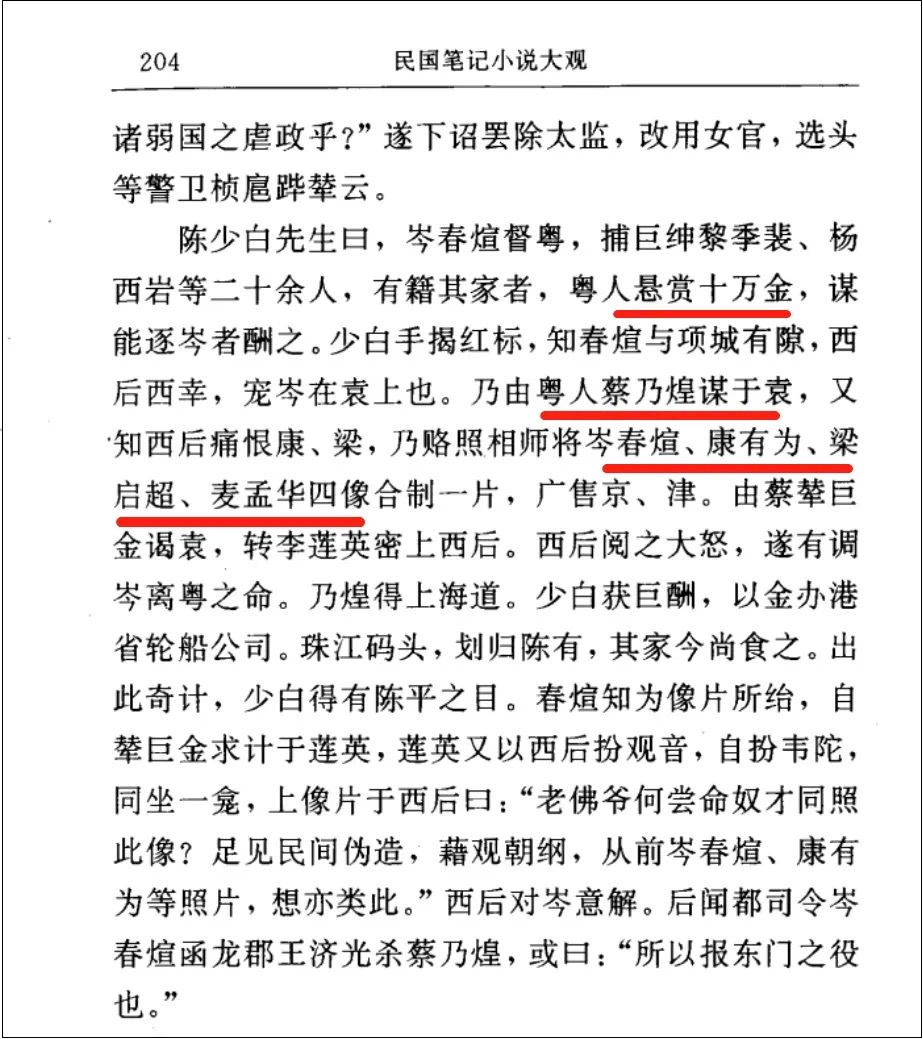

此外,两广士绅集资百万之说,也相当夸张,不合常理——要知道,在刊发于1936年的《洪宪纪事诗本事簿注》中,刘成禺的说法还只是“粤人悬赏十万金”。当然,所谓的“十万金”之说也不可信。因为前文提到的两大不可信理由,在《洪宪纪事诗本事簿注》中也同样存在。还有一点需要注意:《洪宪纪事诗本事簿注》里提到,陈少白不是单独干下了这件事情,另一名广东人蔡乃煌联系上了袁世凯,共同促成了此事。不知为何,后来编撰《世载堂杂忆》时,刘成禺把“十万”升级成了“百万”,又把蔡乃煌与袁世凯的角色全都删掉了。④

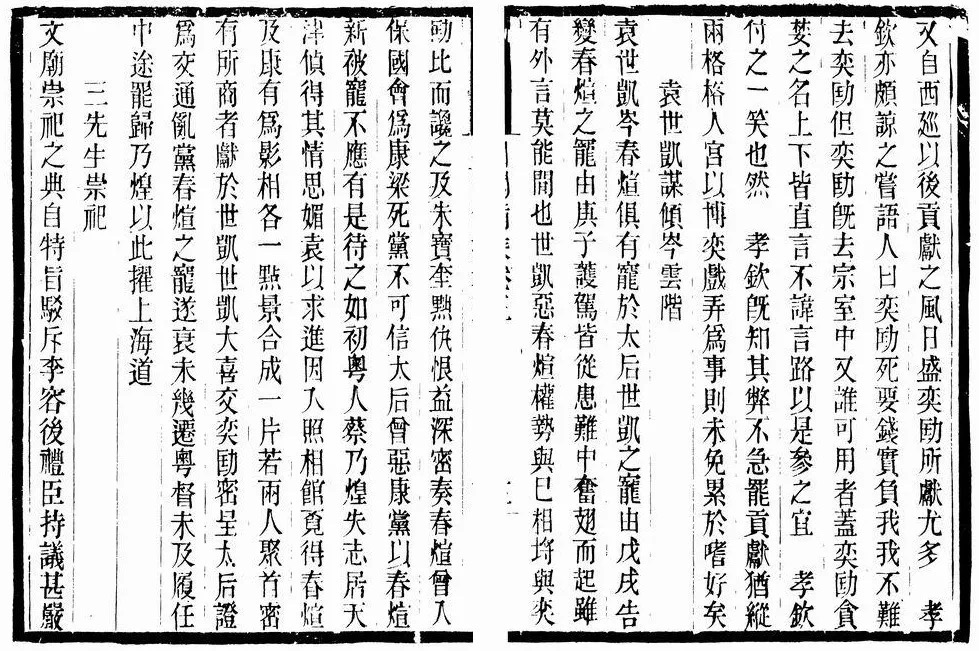

“袁世凯、岑春煊俱有宠于太后。世凯之宠,由戊戌告变;春煊之宠,由庚子护驾,皆从患难中奋翅而起,虽有外言莫能间也。世凯恶春煊权势与已相埒,与奕劻比而谗之;及朱宝奎黜,仇恨益深,密奏春煊曾入保国会,为康梁死党,不可信。太后曾(憎)恶康党,以春煊新被宠,不应有是,待之如初。粤人蔡乃煌失志居天津,侦得其情,思媚袁以求进,因入照相馆,觅得春煊及康有为影相各一,点景合成一片,若两人聚首密有所商者,献于世凯。世凯大喜,交奕劻密呈太后,证为交通乱党,春煊之宠遂衰。未几,迁粤督,未及履任,中途罢归。乃煌以此擢上海道。”⑤

孔在清宫档案中发现,收了庆亲王与袁世凯等人的钱,然后呈递密折攻击岑春煊乃康有为一党者,是当时在翰林院任职的恽毓鼎。恽在密折里说,“康有为、梁启超现已到沪,与岑春煊时相过往”,“臣又访得岑春煊幕中有粤人麦孟华……所有密谋秘计,惟麦孟华之言是从”。还提到了岑春煊“本系戊戌年保国会领袖”(这确是事实,将既往的事实与当下的迹象搅合到一起,是该密折的最为阴险之处),说他“与康有为、梁启超、麦孟华诸逆密相勾结,臣不知其是何居心”。

♦ 这张康、梁与光绪皇帝的合影,也是一张著名的假照片。不过,它首次现世,已是1936年(四十年前之攝影技術, 《北晨画刊》第8卷第3期)。伪造者很可能是民国人,照片中的光绪皇帝像也是假的,若是康有为在清末造假,显然骗不过那些见过光绪皇帝之人。所以,这张照片不能算“清末的伪造照片事件”。

⑧恽毓鼎:《澄斋日记》,光绪三十三年七月一日。

======================================================================

史上最酷烈的母子大战:二子死,二子废

公元684年秋,一颗耀眼的彗星划过了帝国的夜空。

这是一次正常不过的天文现象,可身为大唐皇帝的睿宗李旦却无比紧张。

只因在这短短的一年中,大唐已经二易其主,还死了一个废太子。

先是睿宗的三哥中宗李显即位,不出三月,即因触怒母亲而被废,谪居房陵(今湖北房县)。

再是被扶上皇位的睿宗李旦,登基当天就失去自由,被垂帘听政的母亲幽禁于别殿之中。

皇帝形同虚设,这是大唐建国60多年来未有之变局。

紧接着,他们的母亲派出亲信丘神勣前往巴州(今四川巴中),秘密监视废太子李贤。防止不臣者借机以李贤名义,起兵谋反。

就在丘神勣抵达巴州当日,废太子李贤即被勒令自杀,死于非命。

尽管事后证实李贤之死源自丘神勣误读圣旨,但武则天始终无法摆脱毒杀儿子之嫌。

李唐皇子的相继遭难,令满朝上下人心惶惶。

对于自己悲惨的命运,废太子李贤似乎早有所感。

作为大唐帝国的储君,李贤的上位,充其量只是前任太子的“备胎”。

在李贤上位以前,被父皇高宗瞩意的太子人选是他的亲哥哥——唐高宗嫡长子李弘。年仅6岁,李弘就被确立为帝国继承人选。

或许是遗传了父亲的体态羸弱,李弘从小给人的印象便是性格柔软、文质彬彬。

但在唐高宗与大臣们的聊天中,人们能看到高宗毫不掩饰对这位未来大唐国君的赞赏。

为了塑造太子文武双全的形象,唐高宗与武则天夫妇几乎将整个大唐最知名的文臣武将,如于志宁、许圉师、刘仁轨等请入东宫,为太子宾客。

然而,李弘在跟随这群杀伐决断的风云人物学习时,仍表现出他仁孝温柔的一面。

据说,太子率更令郭瑜在跟李弘讲解《左传》商臣弑父的故事时,李弘直接放下课本,掩面哭泣。

商臣即楚成王的长子、后来的楚穆王。楚成王晚年打算废长立幼。商臣得知消息后,气冲冲地发动了宫变。当时,楚成王正在寝宫中烤着熊掌,对儿子的造反,楚成王无言以对。他只求儿子在杀他之前,再让其吃一口熊掌。而这个小小的要求竟被商臣无情地拒绝了。

李弘以为,商臣弑父这一段过于残忍。正所谓“圣贤之书”,经典记载的当为垂范后世的好事,这种犯上作乱的内容怎堪入我等之耳。

面对太子的质询,作为一名儒者,郭瑜解释道:“圣人写经典,善恶之事皆加以记载,为的是警醒后人,勿犯此错。商臣弑楚王明显就是历史的反面教材,我们引以为戒即可,无需过于深究。”

但郭瑜的解释未能说服李弘。

身为正人君子,李弘以为,无论为臣还是为君,从里到外,都必须忠直纯良。

所以,当唐朝大军征伐高句丽出现大量士兵逃亡事件时,充满悲悯之心的太子又为此发了声。

那时大唐《捕亡律》规定,但凡有士兵在出征后以各种理由逃离战场,即被视为逃兵。按律,士兵逃亡一日徒一年,一日加一等,只要超过十五日,必死无疑。

而作为逃兵的家属,唐朝实行连坐,一经认定,家属全部充为官奴,下场极惨。

太子李弘以为,大量士兵逃亡是由多方因素造成的,不能一概而论。

他引用了《尚书》中“与其杀不辜,宁失不经”的话,劝告高宗不宜滥杀无辜。同时,他希望可以修订法律,以后家中有士兵逃亡,家属也不用受连坐之罪。

李弘身上散发的儒学仁政气息,无疑是唐高宗李治所渴求的。

于是,从李弘18岁那年开始,唐高宗便经常令太子监国。

然而,李弘身上的仁慈,与母亲武则天的雷霆方略相冲突,母子二人的矛盾也逐渐浮现人前。

当时,在皇宫掖庭内,唐高宗的两个女儿义阳公主与宣城公主正受生母萧淑妃牵连,不得自由。

李弘得知实情后,立即去向唐高宗求情,希望能给两位年纪渐长的姐姐许配个好人家,安度半生。

许是考虑到二位公主也是自己的亲骨肉,唐高宗生了恻隐之心,将二人下嫁到了两个官宦世家。

眼见仇人之女得了好归属,武则天心中的不爽难以言表。

众所周知,武则天在成为唐高宗中宫皇后以前,曾为唐太宗宫人,后被心慕其多时的唐高宗从感业寺中接回宫,纳为妃嫔。

据史料记载,武则天二度入宫时,仅为昭仪。当时唐高宗还有正宫王皇后和宠冠后宫的萧淑妃。

仗着皇上宠爱,萧淑妃经常对无子的王皇后蹬鼻子上脸,惹得王皇后心里极度不悦。

为了巩固自己的地位,王皇后趁机与武则天结盟,希望能借助对方在唐高宗心中的地位,帮自己在后宫争宠中扳回一城。

哪料,武则天此番回宫,亦是为争帝宠而来。

于是,在短期之内,后宫双雌争霸逐渐演变成了“三个女人一台戏”。

当时以长孙无忌、褚遂良为首的元老勋臣势力强大,登基不久的唐高宗难以力压。为了打压前朝关陇旧臣,唐高宗默许了武则天的争宠行为,并借机将前朝后宫一起整顿。倒霉的萧淑妃和王皇后不幸沦为政治牺牲品,死于非命。

所以,在《新唐书》中,作者欧阳修以为,正是因为李弘替两个同父异母的姐姐求情,惹得武则天极度不高兴,这才导致数年后,李弘陪高宗夫妇出巡洛阳时被鸩杀。

事实上,在《旧唐书》等年代更早的史料中,关于李弘的死亡一直语焉不详。

史学界比较认同的说法是,李弘“多疾病,庶政皆决于(戴)至德等”。根据唐高宗事后在追悼李弘的制文中提及的“沉瘵婴身”,有学者指出,“瘵”即现代医学上描述的肺结核。在很长的历史时间内,肺结核皆是不治之症。而李弘在监国期间,为了不让父母担忧,“掩欻不言”,病情加重,最终暴卒洛阳宫中。

如此看来,李弘之死,可能真的与老妈武则天没有直接关系。但有一事不得不提。

由于武氏家族男丁凋敝,为了巩固自己的地位,武则天将外甥贺兰敏之收入族中,培养成武氏家族的继承人,打算借助他的能力,在将来实现荣登大宝的梦想。

贺兰敏之也算不负众望,他才华横溢,风流倜傥。早年间,在弘文馆交游朝内士子时,还曾编撰过一部《三十国春秋》。

只是,此人从来“挟爱佻横”,桀骜不驯,恃宠而骄。

当初,唐高宗为太子李弘择选的太子妃是司卫少卿杨思俭的女儿杨氏。这位杨小姐长得美若天仙,太子及唐高宗夫妇都十分喜欢。

谁料,在正式举办婚礼前,贺兰敏之相中了杨小姐,将其掳了去。一大顶“绿帽子”戴在了太子李弘的头上。

武则天及唐高宗第一时间都对贺兰敏之的卑鄙行为予以谴责。

但武则天只是为李弘另选了太子妃,延期举行婚礼,并没有照顾儿子的感受,更没有当场处罚贺兰敏之。

上元二年(675年),年仅23岁的李弘,在疾病与心理压力的双重打击下,一命呜呼。

李弘去世后,唐高宗非常悲痛,他亲笔为太子写下了《孝敬皇帝睿德纪》,称太子“天资仁厚,孝心纯确”,并按古谥中“慈惠爱亲,死不忘君”的标准,破例追封其为孝敬皇帝。

尽管这并非历史上首例父尊子为君,但李弘的薨逝意味着唐高宗悉心调教多年的“国本”,付之东流。

这一年,唐高宗李治已48岁。

正所谓“储君乃国本,宜早定之”。刚给李弘办完丧礼,太子之位就顺延给了唐高宗与武则天的嫡次子李贤。

早在哥哥李弘安心接受正规的东宫教育时,李贤便以高宗嫡次子的身份享受类似太子的待遇。

据史料记载,龙朔元年(661年)六月,原封潞王的李贤徙封沛王。在庆贺沛王封爵的仪式上,唐高宗特命朝中五品以上部门长官前往献礼祝贺,并奏九部乐,以示普天同庆。

九部乐为隋末唐初时期高规格的宫廷宴乐。据部分专家学者统计,有唐一代历史可考的“九部乐”出现场景仅19次。其中,在唐高宗时代,奏、陈、设赐“九部乐”共7次,除去由唐高宗主持的国家重大庆典外,九部乐仅出现在册封沛王和太子的典礼上。

为了让李贤做好“备胎”,基本上哥哥李弘学习什么,唐高宗夫妇便让李贤也跟上。

而身为太子的“备胎”,李贤与李弘也有诸多品性类似之处。

李贤从小天资聪颖,喜读儒家经典。在学习到《论语》中“贤贤易色”时,他立马就明白,做人要一直保持着初心,事父母要竭尽全力,对待朋友要言而有信,不能表面和善,表里不一。

可见,李贤与哥哥李弘的“志虑忠纯”,如出一辙。

因此,当哥哥英年去世后,作为哥哥的“翻版”,李贤顺利上位。

只是李贤还不知道,自己未来的命运也将与哥哥李弘殊途同归。

眼看李贤逐渐胜任太子工作,唐高宗开始遵循当初培养李弘的做法,放手让太子李贤监国。

可身体相对健壮的李贤,到底少了几分哥哥的病弱,这对于一向想巩固自身势力与地位的母亲武则天来说,不一定是好消息。

自唐高宗“废王立武”以来,武则天的地位水涨船高。借助唐高宗常年的风痹头痛,武则天获得了高宗授予“百司表奏,时时令后决之,皆称旨”的权力。

有理由相信,在李贤代父监国时,武则天已经意识到,新太子即将成为武氏权位之路的一块“绊脚石”。

自古帝王最无情,或许,武则天要放手一搏了。

李贤虽在政务上得到父皇称赞“自顷监国,留心政要”,但个人私生活却不如哥哥李弘检点。

在李贤的东宫,太子颇好声色,也学着伯父废太子李承乾那样,豢养男宠。

按说,豢养男宠当是北方胡化的世家大族传统。可李贤身份不同,太子养男宠,毕竟有伤风化,影响皇室在天下人心中的形象。

所以,东宫内以韦承庆为首的官员,极力劝阻。

李贤尽管对一众东宫官员的谏言极为重视,但男宠赵道生的“魅力”,也非李贤所能忽视。

因此,直到其东窗事发,赵道生一直生活在李贤的东宫内。

仪凤四年(679年),术士明崇俨突然被暗杀身亡,凶手未明。

武则天晚年除了在精神上偏爱张易之兄弟外,最信任的当属明崇俨。而明崇俨除了懂得日常的江湖忽悠外,还有一手好医术,能减轻唐高宗的风疾病痛。

深受帝、后宠信的明崇俨被杀,自然引发各方密切关注。

好巧不巧的是,明崇俨活着的时候,曾给唐高宗诸嫡子看过相。不知是出于职业判断还是张嘴瞎说,明崇俨表示:“英王(李显)类太宗,而相王(李旦)贵。”

当时,太子李贤也在现场,听着明崇俨的瞎说,心里极其不痛快。

这一事件加深了武则天在明崇俨出事之后,对太子李贤存在作案动机的怀疑。

为了证实自己的预判,武则天在未经唐高宗准许的情况下,便派人搜查了李贤的东宫。

结果,这一查,居然发现东宫马坊里不知什么时候多出了皂甲数百领。在当时,私藏盔甲犹如今天贩卖毒品,死十次都不为过。

于是,画风一转,凶杀案调查变成了谋反大起底。

在调查李贤谋反的过程中,武则天意外从东宫男宠赵道生那儿得知,明崇俨正是死于他之手,而背后的主谋,就是太子李贤。

次年,太子李贤被废,幽禁地方。

其实,从赵道生的招供来看,明崇俨之案很可能是武则天自导自演的一出闹剧。

史载,在太子李贤杀人谋反一事“证据确凿”时,唐高宗仍“欲宥之”。抛却亲情因素,这或许说明唐高宗并不认为李贤有谋反的动机。

而在这件事情上,武则天的态度则一直很冷酷:“为人子怀逆谋,天地所不容;大义灭亲,何可赦也!”

李贤被废后,大唐储君之位,依例顺延到老三英王李显头上。

此时,与武则天携手临朝多年的唐高宗已病入膏肓。

即便如此,武则天也没能在李贤被废后,立马尝到君临天下的滋味。

在唐高宗的威慑下,武则天只能遵循《内训》和《外戚诫》的规范做事,尽力遏制以武氏为首的外戚集团冒头。

武则天只能将未来掌权的希望,寄托在李显身上。

永淳二年(683年),在确定要改元后,唐高宗李治突然驾崩。李显如愿以偿坐上皇位,是为唐中宗。

作为唐高宗的遗孀,在丈夫闭眼前,武则天这个为了权力奋斗大半生的女人终于获得了认可,被准许在新帝登基之后垂帘听政。

中宗李显虽头顶“六位帝皇丸”的光环,其为人却轻率不明。

刚一上位,也不管母后武则天在朝堂上的影响力,他便下令委任岳父韦玄贞为侍中,企图培育自己的朝中势力。

在大臣的劝谏下,李显表示:“我以天下与韦玄贞,何不可!而惜侍中耶!”

这正好给了武则天一个机会,在她的干预下,龙椅还没坐热的李显被赶下了台。

武则天的幼子——相王李旦随即登基称帝,史称唐睿宗。

本来哥哥们与母后之间的权力斗争,跟李旦几乎没什么关系。奈何三哥不争气,非得推他来“接盘”。如此一来,因为“皇帝”的身份,李旦便成了武则天的下一个政敌。

面对武则天的强权政治,李旦很快明白,自己不过是一介傀儡。

为了让母亲掌权更加舒服,本着孝顺和保命的宗旨,李旦不仅没有伸手去触碰皇权,甚至还将到手的部分权力,拱手相让。

武周天授元年(690年),在唐睿宗李旦的一再坚持下,武则天正式登基称帝,开启了其后十余年的女皇执政生涯。

作为所谓的“皇嗣”,李旦“享受”了和哥哥李显一样被流放地方监视居住的待遇。

李显和李旦这对难兄难弟被废后,曾长期遭受到来自母亲武则天的迫害。但二人毕竟根基未深,武则天最后也没对这两个儿子下死手。

随着岁月老去,年迈的武则天也不可避免要为江山社稷的未来深思。

当时,摆在武则天面前的接班人方案有两套:一是从武氏子弟中挑选合适的人继承江山;二是将李唐江山拱手奉还给儿子们。

至于定哪一种方案,英明的武则天一时也拿不了主意。

不过,从现实情况看,一直被刻意丢出权力中心之外的李显和李旦,显然比武则天刻意培养的武氏子弟要来得势单力薄。

许是出于这种考虑,武则天最终决定将意气用事的李显接回京城,以备自己百年之后,继承江山。

圣历元年(698年)三月,被流放外地长达14年的李显被秘密接回长安。

六个月后,在武则天的干预下,皇嗣李旦让位李显。之后,根据唐朝从前的礼仪,李显被立为太子。

再度回归帝国政治中心的李显,似乎变得比以前成熟了。

为了讨母亲的欢心,战战兢兢的他开始与武氏子弟联姻。

经过李显的安排,武则天的侄孙武延基和武崇训,成了他的上门女婿。而他的幼女也成了梁王武三思的儿媳。

李显的刻意为之,多少令年迈的武则天心感安慰。

然而,就在大家以为太子与女皇相安无事时,意外却发生了。

神龙元年(705年),82岁的武则天病重。

借此机会,以宰相张柬之为首的五大臣发动了“神龙政变”。他们擅自调动禁卫军,进宫“清君侧”后,又至东宫迎立李显称帝。

大唐就此重光。

几个月后,带着一朝天子之恨,武则天在洛阳驾崩。

临终前,她留下遗言,要与唐高宗李治合葬,去帝号,称则天大圣皇后。

作为一个事实上篡夺了大唐皇位的女皇,武则天的要求,显然无法得到那些自称忠于大唐的臣子们的认同。

关键时刻,唐中宗李显发话,准许则天皇后祔庙、归陵,陪父皇唐高宗于地下。

就这样,在儿子最后顾念的一丝亲情中,武则天得到了一处百年安身之所。

神龙二年(706年),这位成功挑战了男权社会的女皇正式安葬于乾陵。

那时,她的两个儿子李弘和李贤已长眠于此许久。

母亲的到来,是否会再度引发地下世界的震荡,无人能知。

全文完。感谢阅读~