沈阳有个酒徒乐园,中年人在这里朝酒晚舞|腾讯新闻谷雨影像

人活着一生就是快乐

不快乐的一生你活着也没意思

有钱没钱的那都无所谓的事儿

一会儿二楼没人了

放个曲儿

给你跳一个

============================================================

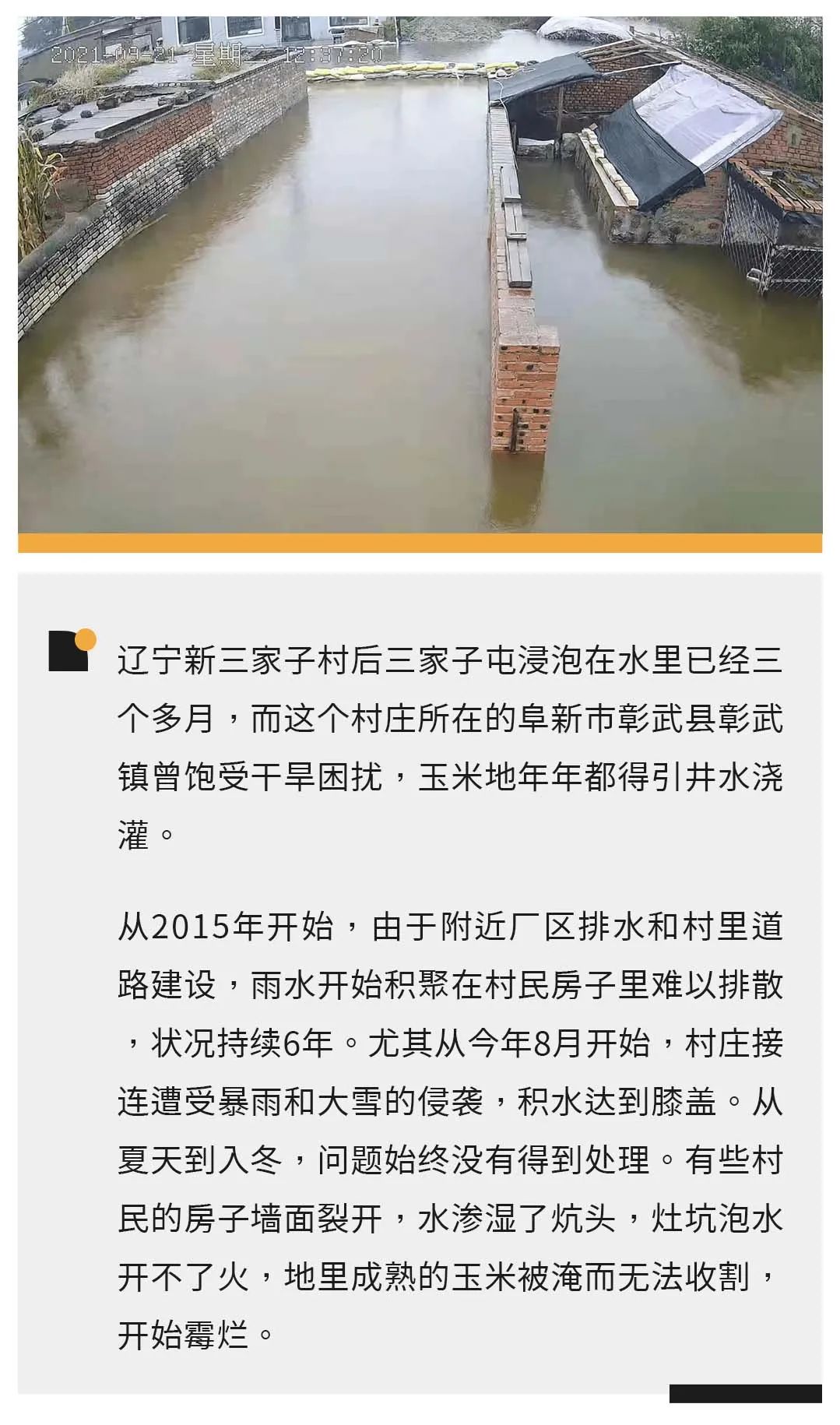

泡在水里的东北村庄

文 | 魏荣欢

编辑 | 毛翊君

水来了。顺着手电筒的光柱,68岁的任泽盛在夜里看见北边隆起小波浪,还迅速朝他的方向推来。他心里一沉,赶忙返回屋子叫老伴起床。

彰武镇雨水不多,以往每年的降雨量大概在470多毫米,就算在雨水最丰沛的夏天,也顶多能遇上一两场暴雨。但今年8月4日那天,暴雨从上午就开始下不停。晚上九点多钟,后三家子屯在雨声中渐渐陷入沉睡,只有屯子最北头的任家还亮着灯。

作为屋主,任泽盛始终保持机敏,“一下大雨就闹心,就怕积水把房子泡了”。他叫体弱的老伴先躺下,自己穿戴好雨衣雨靴、打上手电筒。那时院子里已经积了一点水,不过不打紧,他更担心北边高处的厂子往下排水,隔一阵就出大门望一会儿。

照见远处动静后几分钟,水一下从脚踝抬到小腿肚,任泽盛喊老伴和闺女,摊开备好的编织袋,熟练地一人撑袋一人装土,另一人扎紧袋口,码到门外大道边上。这几年一遇大雨,他总会到附近的山坨子上,拉三方土放在院里备着挡水。

这个村庄呈镰刀型,被一条约7米宽的南北向大道从中间一分为二,民居沿道而建,村民习惯用“道儿东”和“道儿西”来描述自家位置。村子北边地势略高,任泽盛就住在“道儿东”,紧挨着大道,在村子的最北边。

他不记得干了多久,装了40多个泥沙袋,垒了三层,足有半米高,再立一块更高的木板,才把水挡住。水顺着大道往南流去,任家才松了腿脚,回到院子拿出抽水泵,处理积水,“抽完还进,就好像井出水似的”。

紧邻大道另一侧,杨寄梅在雨声中睡得正香。她家更靠南,这时才听见水声,但水已经漫到描着福字的火炕边沿,洗脸盆、一家老小的鞋都漂在水面上。这个出生于内蒙的女人吓坏了,她甚至都不会游泳。儿子不在家,年近60岁的丈夫先把外孙抱到地势高一点的岳母家,再返回来把儿媳妇和杨寄梅背过去。

村子里大部分人在早晨吓醒,“大道黄黄的,都起浪花了。” 他们家里大多没有雨衣和雨靴,倒是家家都有一台抽水泵——曾经因为地里旱,井口换上了压水装置,再用水泵抽出水来,通到玉米地里灌溉。但这种水泵动不动就被小枝桠和泥沙堵住,最麻烦的是必须手动操作。已经抽了一晚上水的任泽盛,骑上电动三轮车去镇上又买了一台抽泥浆的泵,力度大,省事多了。

涨水在这里原本是稀奇事。后三家子屯在辽宁省西北部,是全省脱贫最困难的地方之一。受内蒙古科尔沁沙地干燥气候影响,地里只能种植耐旱的玉米,用当地村民的话是“十年九旱”。靠种玉米和养殖鸡、猪,每户每年收入大概一万五千块钱。

有人记得上世纪五、六十年代,大家共用一口十几米深的井,衣服都很少洗。没水的时候要等它慢慢渗出来,大概半小时能攒够一桶。提上来的水里混着泥沙和树杈,偶尔还能捞上来一只蛤蟆。

最缺水时大概是十年前,井旱得压不上来水,县政府实地勘察,组织打深井,能打到60米,装上自吸泵,管子接到各个房间。

谁都没想到这个历年干旱的村庄会遭遇水灾。今年夏天,从任泽盛带回村里第一台泥浆抽水泵开始,人们纷纷赶到镇子上采购泥浆泵和雨靴雨衣。抽水泵轰轰的声音在村子里彻夜响。杨寄梅和老伴在夜里每两个小时换班抽水,任泽盛眯一个小时就起来接着干,没有谁能睡个整觉。8月份,任家的电费飙到160多块,是平时的两倍。

靠北边且离大道近的人家最严重,距大道稍远和南边的人家情况稍好一些,主要是田地被泡。屯子总共不到百户,有近一半人家里进水。

对任家来说,水灾从6年前就开始了。

2015年夏天,也是一场暴雨过后,院子积了一个鞋边儿深的水。像以往的下雨天一样,任泽盛本来打开院门想让积水往外排,结果外面的水更多,穿过他的腿哗哗涌进院子和屋子。这个住在北方小村庄、一辈子没出过阜新镇的男人,倒是晚年在自家门口见到了“江南水乡”。

● 任泽盛往屋外淘水。讲述者提供

任泽盛觉得奇怪,顺着汩汩的水流往北上走,在大约200米的地方,看见彰武县五洲丰肥料有限公司和相邻的彰武城郊粮食储备库有限公司门口的排水沟溢出积水,和刚下的雨水一起汇成一股“河流”奔向村子。

为了保证储备粮和化肥不受潮,厂区必须保持地面干燥,专门建有排水系统,盈余的雨水会排放到厂门口几十米长、膝盖深的排水沟,慢慢蒸发消解。厂区面积不断扩大,使用的水泥硬化地面达到几十万平米,渗水能力不强,以至于这年暴雨后的积水溢出两条排水沟。

当时,被淹的闹心事独属任家。其他村民家早在几年前就盖了砖混房,并把地基抬高了。雨水来的时候房子不受影响,他们没太当回事。

以前,碰上雨天是任泽盛最高兴的事,“能歇歇不干活,睡一觉”。自从2015年家被泡之后,每到下大雨,他就不敢睡觉,在门口来回踱步观望。

● 2015年被水泡的任家院子。讲述者提供

怕父母住得不踏实,任泽盛的二闺女跟十多家亲戚朋友借了十几万,在旁边新盖了四间砖混房,地基抬高了1米。新房子不进水了,但此后的几年,院前的菜园和院内总要被泡一两回。

在新房子里住了没两年,任泽盛夫妻又把旧土坯房做了加固,搬回去了。这三间旧土坯房是两人亲手盖了一个多月的婚房,舍不得搬离。

40年前生产队招木匠,给的工分高,新婚的任泽盛和妻子就从八里地外搬到后三家子屯,搭了个简易棚子,两人开始盖自己的小屋。任泽盛负责和泥、砌墙,妻子在一旁帮忙剁羊角草和麦秸。干了一个来月,到了封房顶的时候,他们喊村里人来帮忙,一下来了3、40人,一天就盖好了。

● 土坯房的墙面上留下被水泡的印记。讲述者提供

家具也全是任泽盛做的,起初打了一个带架的箱子和碗架,后来条件好一些,添了一组立柜。这在当时算是大件儿,可把周围人羡慕坏了。在妻子眼里,任泽盛“属于手艺人”,给铁路公司建楼房一天能挣3块多,那些拉运泥土的只有1块5毛7。

生产队解散后,昔日最能挣的手艺人靠种玉米和干点零散木活维持生计。在其他人出去打工或者做小买卖赶超致富后,任泽盛家反而成了村子没有盖砖混房的人家。以至于房子被水淹了,也没什么人来问他。

今年夏季快要过去时,积水消下去一半。以往入秋开始,屯里基本不落雨,但9月21日中秋节的下午,大雨再次降临这个东北村庄,一块来的还有狂风,村子又回到两个月前的汪洋一片。

风雨过后,村民安桂兰接到邻居电话,说玉米被吹倒了。她家的田分散在村子南、北两半,一共30亩。南边地里的玉米杆几乎都趴在水里,邻居家有50亩地,更是惨重。平时各家吃的菜都种在前后院里,菜园子淹了,只能买。

九月初的秋收期延后到了十月。为了解决村里积水问题,八月第一次发水时,镇上派人在大道东面挖了条排水渠,然而水渠的水却溢到了玉米地。随着水渠的修通,种着玉米和蔬菜的田地一瞬间成了水田。

这下子收割机用不上,三轮车也开不到跟前,任泽盛只好又拿出镰刀和土篮子下地,玉米收满两篮,再用扁担挑回家。

“按理说应该是个丰收年”,有村民感到可惜。上半年村子里的人都很兴奋,今年雨水多,结出来的玉米个儿大饱满,估计要比以前每亩多收二三百斤。眼看到手的粮食泡汤了,抢收回来的玉米还堆在院子里。因为积水,收玉米的商贩暂时进不了村。

排水渠在当天几小时内被同一帮工人填平了,但不少玉米地的水有膝盖深又全是软泥,没法进去收已经成熟的玉米。有些玉米尖上已经被泡得生出霉斑,至今还在地里。

积水使村子的交通也陷入瘫痪。小轿车一过,泡软的泥土便向两边退避,腾出一条沟困住轮子。若轮子发狠想要逃离,泥巴则变换成各种形状锁住车轮。有人家的车便是这么坏掉的,安桂兰瞧见,没敢再让老伴开车出去,俩人也就没再出过村子。

终于,北边几户浸泡了近两个月的房子裂开一条条黑黢黢的缝。任家的土坯房掉了层皮,后修的砖混房也开裂,裂缝顺着地面爬上窗户台。水从裂缝里渗进屋内,在白墙上形成一片片潮斑,墙皮掉落后裸露出水泥色墙体。

人们开始盼着上冻,“冻硬点就能踩着冰进地收玉米了”。这个盼望很快又在11月7日的大雪里破灭了。大雪连下了三天,积雪高到门都打不开,有的人家早上要从窗户爬出去。大雪还盖住了那些倒在地里的玉米、白菜和大葱,像一个终结仪式。

化雪会带来新一轮的水位上涨,和之前大雨不一样,人们这回早有预判。只是雪水的量太大,三层的泥沙袋还是没能挡住膝盖深的水漫进院子,各家被抢收回来的玉米也没能逃过再次被水泡的命运。

深水快没过雨靴的高筒边,上学的孩子要先在脚上套上一个购物塑料袋再穿雨靴。为了在学校不显得突出,任泽盛上初中的外孙出了村子就换上另外一双平底鞋,等晚上回来再换回去。

厕所也没法儿上了,茅坑里头的水“跟地面平着”。安桂兰只好在旁边空地上又挖了个坑,搭了个简易棚子做厕所。

今年的雨水比以往都大,房子被泡从一家的困扰变成了全村共同的担忧。村民们纷纷讨论起这大水的成因。

除了北面两个厂子,另一个原因村民们普遍觉得是那条大道在十年前已经硬化,比两边通往民居的小巷高出一截,也没有留排水系统,一下雨水都往小巷子里窜。

据安桂兰回忆,原先那条土道一下雨就成了河道,道上泥泞不堪,物流大货车把路面压出歪七扭八的车辙,很难通行。在村民们的呼声中,村里一家物流公司出钱把道路硬化成水泥路,整体垫高了。村民们挺高兴,“道好走得了,没寻思排水沟啥的。”

而这样一来,本来处于高地势的房子反倒成了最低洼处,各家院落成了积聚雨水的一个个水坑。

2015年房子进水后,任泽盛曾跑到镇上甚至县里反映情况,但都没有了下文,“今儿个县长不在,没法接待”。那一年,每次去听到的都是这个回复,他也没敢多问。打热线电话次数多了,每次刚说个开头,对方就说知道了。

他也找过粮食储备库的领导,对方说“跟我们没关系”,又托退休的储备库书记跟领导说了说,还拿出闺女拍的照片为证,拿到了1000块的赔偿金。前些年为房子讨赔偿的时候,曾有人劝任泽盛搬家,不行就住到养老院。他至今难以理解:“家有点破烂就不要了?”

11月17日,任泽盛的二闺女把村子泡水的视频发到网上,引起媒体关注。当天晚上,镇里就派了工人来连夜抽水,挖排水渠。两台抽水机每小时能抽150吨水,连续作业了两三天后,村里的积水排去大半,已经能正常通行。那之后,镇里、县里甚至市领导来了好几波。

“埋地下管网的事儿如果靠村委会几乎无法负担,不仅管道铺设长,还涉及到占用村民的耕地,最少也要两、三百万。”镇长解释,县水利局正在设计方案,计划要在春暖化水之前给村里埋好地下排水管道。“每年下雨后,雨水通常能渗到土地里,即使有积水,用环卫上的大功率水车抽个半天顶多一天就抽没了。今年雨水太大了,县城里社区有300多户居民家里也遭灾了,我们肯定也是有责任的。”

杨寄梅这两天正忙着卖玉米。正常的话,每斤玉米收购价1.03元,但因为泡水了,每斤只能卖0.95元,最后1万多斤玉米只卖了不到1万块。

大家的生活似乎回归到日常,至于房屋和田地的损失赔偿,他们也不抱多少希望,“已经解决积水了”。但还是有些东西永远回不来了,比如安桂兰家两棵十来年的大杏树。树上结的杏儿又大又甜,吃不完的还能卖到集市上。往年夏天,一家人常坐在树下乘凉唠嗑。

(文中村民均为化名)