父亲消失在山西暴雨中

文 | 王一然 张萌

编辑 | 王姗

视频剪辑 | 张歆玥

去往女儿家的路,陈振福再熟悉不过了。

他通常吃过早饭就出门,骑一辆蓝色的农用小三轮,大概半个小时就能到达。陈振福今年 66岁,一米七左右的干瘦身材,单眼皮,憨厚嘴唇微微凸出,黄土高原风沙打磨出糙褐色皮肤。这个典型的庄稼汉平时很少出村,上了岁数后,他的关节不太灵便,近两年来,每天最大的营生就是去邻村女儿家里帮着喂羊。

平淡朴实的晚年岁月消磨在路途中的小桥上。那原来只是一条土路,十米左右长,四五年前村村通工程后实施了硬化,用水泥重新修砌,刚好够陈振福的小三轮通过。

从他所住的涧法村到女儿家鲁村,这条南北向的致富桥是必经之路。村落分布在山西省晋中市祁县东南处,地势较高,两村周围城乡的水源地是上游的子洪水库。昌源河的河道延伸过桥下,像瓶子的窄瓶口,直到下游的昌源河九沟风景区“瓶身”处,河床才瞬间开阔起来。

和村民们一样,陈振福很少注意到这条常年干枯的河床,村里以前偶尔有孩子把它当成场地玩耍,近两年九沟风景区修缮,河道里才有了些较浅的水。今年的雨水比往年大而绵长,9月底,村里广播大喇叭发布了上游泄洪通知,儿子陈力提醒陈振福注意,河水看着比往日高了些,但桥依然能正常通行。

10月5日早上,雨连下了两天,陈振福照常吃过早饭去女儿家看羊,晚上7点半才回家。刚下致富桥,昌源河河水猛然上涨,瞬间将他连人带车卷进了水里。

陈振福在水里挣扎爬起后,站在三轮车上,抱住身边一棵直径四五十厘米的嫩杨树,掏出老人机给女儿打电话求救:“快过来拉我!”

陈振福的女儿赶到现场时,桥南边的水已经大得过不去,她只好绕远跑到北边,试图自己拉父亲上来,差不多同时赶到的消防救援队阻止了她。

水势凶猛,雨水持续拍击着已经蔓延大概一公里多的洪水面,淹没了一切人声。南边的小杨树林里,一道微弱的蓝色光束不时冲破雨幕闪烁着——那是已经被困了快三个多小时的陈振福,外面罩着蓝色雨衣,里面穿着黑色外套和运动长裤,大半个人没在水里,他把老人机手电打开,费力晃动着胳膊,帮助救援人员确认自己的位置。

正在返工高铁上的陈力看到姐姐发来的视频,脑袋“嗡”地一下炸了,赶紧买最早的返程火车票。“我爸性格要强,不愿意麻烦别人。”陈力说,父亲几乎都回家吃晚饭,不在姐姐家多留,这次也一样,姐姐说父亲还饿着肚子。

陈力回忆,9月26日,村里广播喇叭就通知子洪水库第二天要放水,让大家注意安全。晋中市政府防汛抢险救灾工作新闻发布会上称,从9月29日至10月3日,在提前通知下游,确保泄水安全的前提下,子洪水库按10立方米(吨)/秒预泄。

涧法村从10月3日开始下雨,“没断过,密密麻麻一直在下”,不过,去姐姐家的致富桥一直能正常通行,村里也没再接到过泄洪量增大或撤离的通知。

昌源河下游的人们对水同样没有足够的警觉。沿着致富桥往下二三十公里,丰固村前一天就开始“小雨淅沥”,摄影师孔小发第一次拿起相机记录故乡的雨景,她今年34岁,国庆假期从城里回娘家,10月2日,水从老屋房檐的下水槽流淌,打湿了院子里堆着的木柴,墙边橘红色的旱金莲因为沾了水显得格外鲜艳,她还欣喜地发了朋友圈。

“当时完全没想到雨会那么大。”孔小发说,第二天她经过昌源河时,整条河里已经全是水。雨只停了一下午,从10月4日开始,四天三夜,丰固村一直被雨声包围着:各家的房屋都出现了不同程度的漏雨,孔小发家房顶铺上了塑料布。

丰固村号召几个村民用沙土袋加固了自建的堤坝,其中就有王岩的父亲,村里让他们“每天去观察一下水到哪了”,坚守着脆弱的堤口——彼时上游河道,陈振福已经足足被困在洪水里五六个小时。

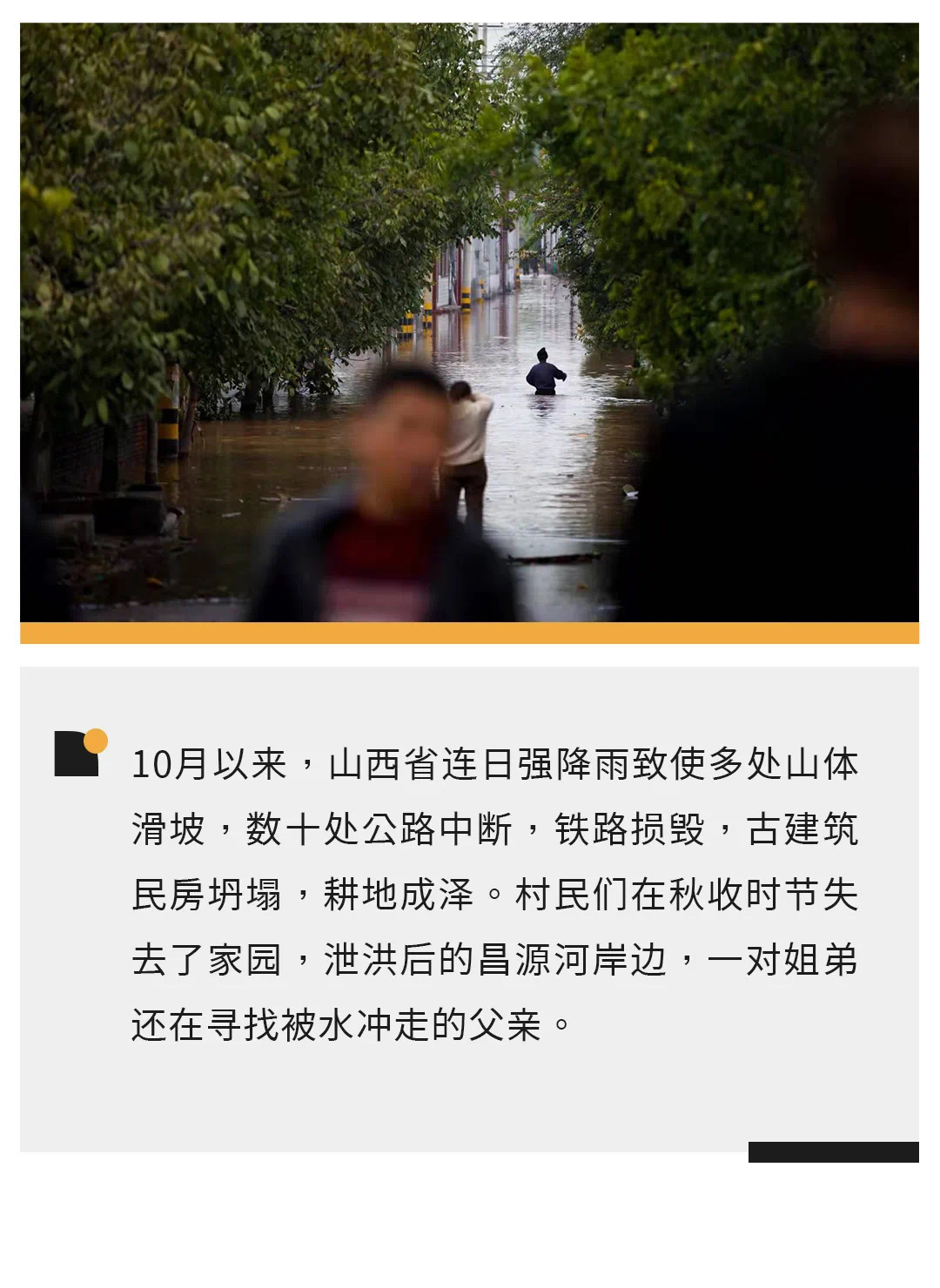

事实上,暴雨侵袭了整个山西省中部和南部地区,山西省重大地质灾害应急指挥部办公室发布的通知显示,10月5日,晋中市、吕梁市、临汾市先后发生多起崩塌、滑坡等地质灾害,造成人员伤亡,决定启动省级地质灾害Ⅲ级应急响应。

“水就像网上视频里那么大,人没法靠近。”陈振福的儿子陈力说,消防车、急救车停在现场,救援队两次都失败了,姐姐只能站在警戒线外干着急,不时给弟弟发去消息。

直到10月6日凌晨三四点左右,第三次再尝试靠近时,求救的蓝色微弱光束已经消失了,父亲也不见了身影。

洪水将陈振福从致富桥南边冲走大概六个小时后,下游丰固村自建的沙土坝也被冲垮了。水声大得几乎盖过了通知撤离的广播声——村民们无法确定上游开闸放水的准确时间,甚至“撤离时也不知道水为什么这么大”,王岩在朋友圈看到了水库泄洪的图片,才知道这场大水不单单是因为连日暴雨。

“我爸妈一听到广播就赶紧跑。”他们离河面只有四五百米,“人在前面跑,大水在后面追。”另一些村民错过了撤离时机,有人听到动静打开家门时,发现水已经漫过了房前的坡,几小时后才被消防员解救出来。

晋中市位于太行山山脉中段与太原盆地之间,属于暖温带大陆性半干旱季风气候区,夏秋多雨,昌源河是汾河主要支流之一,流经祁县,与乌马河汇合后,一起注入汾河。暴雨也同样侵袭了乌马河流域,洪水漫过河堤,小武村、孟封村等8个村庄约15000名群众连夜撤离。

丰固村地势东高西低,孔小发家住中间,水淹到了大腿高;村子西北面最严重时水有两米深,地板砖已经被冲散,有的村民家里什么都漂了起来,“连鞋都没有了。”

父亲出事后,10月6日早上,陈力赶回家,洪水已经将整个祁县分成了南北两半。他一直在等雨停,那意味着泄洪量可能减少,父亲或许会有下落。“整个人都崩溃了。”陈力晚上基本闭不了眼。雨从他到家的下午开始渐小,第二天一早彻底停了。

洪水果然退去了很多,陈力和姐姐赶到致富桥,到处是大水肆虐过的痕迹,几棵两米多长的的树摧折横亘在桥上,杨树林的滩涂裸露出来,姐姐带着哭腔:“爸爸的电动车在这里……”

陈力走过去,父亲求救时站上的蓝色三轮车一半斜陷入杨树下的淤泥里,上面缠满了树枝藤蔓,“衣服、鞋、手机都没有。”陈力哽咽,仔细翻查着淤泥,朝下游河道往南继续搜寻。

两三个小时后,河水忽然又迅速上涨,蔓延一公里多宽。

陈力拉着姐姐跑到没水的陆地上,只能暂时放弃搜寻。

他后来看新闻才知道,停止泄洪的三个半小时是因为铁路抢修。10月6日上午,同蒲铁路昌源河桥段路基就被大雨冲毁,双向中断,据晋中市政府消息,子洪水库在库水位已超汛限水位3.85米,上游仍有168立方米每秒的入库流量,10月7日上午10点,输水洞和泄洪洞闸门同时被关闭,停止泄水。

如果不是这场罕见的大雨,人们已经快要忘却了这条沉默的河流。成功撤离后,老人们回忆起上世纪七八十年代的两次洪水,感觉“比这次还大,但村里都没淹”。在年轻村民的印象里,“上游水流下来不超过五次,水面都到不了小孩的膝盖”。

沿岸村庄里留守的大多是父辈与祖辈们,最大的收入来源是农业。陈力是名软件工程师,快30岁,常年在太原工作,国庆假期是他回家干活的时候,家里有不到十亩玉米地,正是秋收时节,今年因为大雨被迫停止。村子地势较高,周围一两公里都是愣坡,耕地在下面,淹成了沼泽。“都是老实农民,面朝黄土一辈子了。”陈力说,以前农闲时,父亲还会帮村里人盖房子。

大雨到来之前,昌源河下游的丰固村也在收玉米。河水先是淹了街道和房子,接着把厕所里的粪便都冲了出来,灌进房间,浸泡了床、被子和衣服,冲走了堆在墙角的玉茭子。王岩家的玉米被冲得泥黑,”肯定不能卖了”,家里还有二十亩玉米在地里头水里漂着,有的淹到“就只剩下一个尖了”,还有辣椒,也没来得及收。

这本该是河岸村民们的好日子。每年此时,临汾市吉县的农民们都忙着带收购商漫山看苹果。林建国的骄傲就是他的300棵苹果树,当地去过专家考察水土,每个县都引进了外来品种或定位特产,苹果七年才能结果,林建国跟“伺候孩子一样”养育果树。

他家里种了十年苹果,收果才三年。第一年他们被冰雹砸中,“鸡蛋那么大,晚跑一会儿可能砸死人。”颗粒无收还赔了本儿;去年冰雹边缘波及到了他们,苹果减产了三分之一;今年清明后,林建国打电话给儿子闷闷不乐:“苹果花都叫霜冻打了。”熬到秋收,又等来了这场大雨。“再过一阵子天还不晴,苹果不红就都要烂了。”

不同于祁县盆地村庄的砖土混盖平房,吉县属于汾河流域,许多人还住在窑洞里。大雨中,林建国父亲家的窑洞塌了存放杂物的两孔,邻居打电话来让他接老父母。县里的宾馆已经爆满,一些人无处可去,又偷偷折回土窝里,一对老人心心念念守着窑洞里十几斤土核桃,不敢睡得太实。

儿子劝林建国放弃种苹果,折腾身体又赔钱,他呛回去:“不种地我干啥?”他在屋里来回走,缄默不言,一双手涩涩巴巴,全是老茧。老母亲惦记村里的窑洞,让他每天都回去看,一些人家已经塌成了大土坑;雨小了些后,他回村里把电视搬到邻居家,冰箱太沉,只能“让它听天由命了”。

县里的交通还没完全恢复,河边一些看似陆地的地方变成淤泥,不知深浅。陈力依旧和姐姐每天出去,盯着昌源河里的水——致富桥桥头的水泥板已经被洪水掀了起来,“河道现在还是靠近不了。”陈力着急,泄洪还在持续,按照他观察的水流速度,恐怕“父亲被冲进了汾河”。

7号上午,陈力叫人帮忙,将三轮车拉远了些,怕车再被冲走,他们用绳子将车和杨树绑在了一起。

陈力的行动小心翼翼,怕冒险出去被困住,为泄洪工作带来困扰,“我们没怨言,大水来了要泄洪我们也理解。”他尽量远离那条冲走父亲的河,但滩涂难行,最终只往南推进了一百多米。

此时下游二十多公里外的丰固村,水已经齐腰深了。气温最低时只有七八度,很多人走得急,什么也没带,第二天想要回家看看取些必需品,但进不了自家院子,他们最后裹着雨衣雨裤,站在铲车的铲斗里被抬到了家门口。

留下的男人们连续50多个小时守在坝上,不眠不休,装沙袋堵河坝,等口子堵住了,又开始忙抽水,大家轮流休息,一小时后又继续干,孔小发的哥哥在,王岩的父亲也在。住东南面的村民家里地势高,搭了炉灶,组织大家吃饭,

王岩说,父亲性格刚,脾气也不好,姊妹几个管他叫“世界警察”,什么都要管。他血糖高,爱头晕,如今却坚决不肯撤离,“他们觉得守住村子是自己的责任,我表哥这样在县城的人也回去帮忙了。能帮谁就帮帮谁,能干什么就干什么。”王岩劝他去县城家里住,他不听,好不容易打通电话劝他保重身体,他硬气地说:“家都淹没了,人能失守吗?”

身在外地的王岩时不时收到父亲发来的视频,大多是他蹚在水里拍的。一位村民拄着竹竿回了家——那已经不能称作家——灶台垮了,酱缸翻了,桌子倒在床上,人站在漫过半身的黄泥浆水里,背景里只能听到让人心慌的蹚水的声音,“光凭说是想不到的,看到才知道,那么冷的天,大家在那么冷的水里想办法。”王岩说,撤离那天她都没有那么揪心,“当时觉得人没事就好。”后来她才发现“整个家园都被毁了”。

村里的信号仍未恢复,只能由在外的人求援,消息发出去两天,村里还在依靠几台小型水泵支撑着。王岩原本想着,等雨停了,水或许能流回河道,“但现实不是这样的,水就在村子里,一动不动。”直到第四天,太原企业送来四台抽水机,水位才开始明显下降。

孔小发则放心不下七旬的母亲,父亲两个月前刚刚过世,家里的房子住了几十年了,泡水这么久,不能再住了,这对母亲是很大的打击,“房子就是一辈子的心血。人定胜天,不过是口号。”

对于上游的陈力来说,庄稼和房子他都没有余力关注。他在网上发布父亲的照片信息,已经不知道第几次跟媒体和志愿者低声重复父亲遇水失踪的过程。

10月9日,涧法村又开始下雨了,陈力到属地派出所登记了父亲的失踪信息,询问救援队,得知“得确认大概范围才能搜救”,但“到底去哪找呢?”陈力憋得睡不了觉,视频里父亲的求救光束反复折磨着他,天一亮,他就起身,又开始出去看泥黄色的昌源河水,水流速依旧很快,陈力只能站在桥边眼巴巴看着。

“还是过不去。”陈力尽量冷静,压低沙哑的嗓子,“也不知道找谁帮忙,只能靠自己。”

一些自媒体帮陈力转发父亲的照片和遇水信息,有人联系了下游的乡镇政府。大水点燃了许多身在异乡的山西人情绪:在外工作求学的年轻人把家里发来的视频和照片放在社交平台上,希望得到关注和救援。一名水文方向在读的博士分析家乡的气候:黄土高原特殊的土壤地质结构导致雨稍大点就水土流失严重,地基处理不好就会下沉。

“我们不希望雨停了天晴了水平了,别人才知道山西发水了。”一个年轻人说,他父母住的运城市新绛县段家庄属于汾河流域,村里的河坝决口,淹了三十年的老房子,他判断“恢复生活还要很长时间,冬天快来了”。

据山西省10月12日上午防汛救灾新闻发布会消息,截至发布时,山西省内37条河流发生洪水,汾河新绛段,乌马河清徐段,磁窑河汾阳段、孝义段等多处发生决口,因灾死亡15人,失踪3人,紧急转移安置12.01万人,农作物受灾面积357.69万亩,倒塌房屋1.95万间,多处古建筑倒塌损毁,60座煤矿停产,直接经济损失50.29亿元。

这场连绵的秋寒暴雨冲塌了汾西县一个养猪厂旁的窝棚,泥石流掩埋了一位母亲与两个女儿的生命;隰县参加酒席归来的五位宾客,乘车回途中遭遇洪水,手拉手过漫水桥时被冲下水,其中两人遇难,三人被水冲走失踪;蒲县荆坡村山体滑坡后,碎石山土带走了四名正在执勤的交警。

父亲失踪的第六天,10月12日,阴天。陈力还坚持不时拨打他的电话,但出事后不久,那台曾发出微弱求救光束的老人机就已经关机了。他还在等着近乎渺茫的可能性,“可能下游通讯电力没恢复暂时联系不上。”唯一能确定的是“明天一早又要去看河”,还有滩涂的杨树旁,那台被绑住的父亲的三轮车。

10月13日,昌源河的河水终于恢复了之前的样子。下午三点多,洪水从河道里下泄,裸露出更多残植淤泥,也终于交出了父亲——距离出事处昌源河段家窑河道向西只有十来米的地方。“多少有点准备,但也得找到他让他入土为安。”父亲回家了,明天,陈力不用再出去看河了。

(除陈振福外,文中人物为化名)

- END -

===========================================================

985毕业生,公务员,猪肉贩子

文 | 张雅丽

编辑 | 毛翊君

剪辑 | 沙子涵

“吉大猪肉哥”

凌晨三点,廖立峰从位于肉铺对面的出租屋里出发,去往两公里外的柳南机械化屠宰厂。这里位于柳州市中部的城中村,路上黑洞洞的,车子穿过几条街,除了零星开过的清洁车和昏黄的路灯,几乎没什么人。

他握着方向盘打起哈欠,二十分钟前他刚起床,睡眠不足三小时。为了早点出摊,他不得不披星戴月,错开屠宰场的高峰。

两年前,廖立峰还是柳州市工商局的科员,这个时间,他通常刚从酒局上出来。工作需要喝酒,自己也爱喝,有时候一个月能喝28天。现在,为了保证全天清醒地干体力活,他基本不敢沾酒。

他在三点半到达屠宰场。这里充斥着凄厉的猪叫、毫不间断的电锯机械声、人们大声的吆喝,和连片的摩托三轮鸣笛,喧腾得令人眩晕。血和水带着黏腻的腥味往下水道汇聚,途经一些不平整的地面,它们遗留下淡红的浅洼。刚干这个时,廖立峰穿拖鞋来,一不小心就滑倒。

现在他换成雨鞋,一脸平静,装起尖刀和钩子,拎上那只用来装内脏的塑料水桶,快步进了屠宰车间。

接下来的一个小时里,他要完成一天中较为重要的事——选猪,再看着别人杀猪、刮猪毛。猪的品质决定了他今天的收入。经过半年,廖立峰可以一眼判断出猪的大致重量,再戳脊背、捏后座,来估量能卖的价钱。

职业屠夫拿起十厘米的刀,一下扎进猪的脖子,血全流进大水池,直到流干。如果不是一刀毙命,猪的挣扎会让肌肉排酸,影响之后的肉质。这种情况,廖立峰就得自己马上补刀,捅到猪不动了为止。第一次这么做的时候,那只猪就看着他,血顺着手背流下来,热的。

“如果放过它,谁放过我呢?”去年4月份开始,廖立峰的欠款累加到了200万左右。

这天一切都很顺利,四点半,他开始驱车回市场。

车厢里很狭窄,闷着一车的生肉味,油腻腻的,混着厚厚的烟草味。廖立峰的烟瘾很重,一个上午,他抽掉了12根红塔山。除此以外,他嚼槟榔,喝冰可乐,不然怕自己随时睡着。在见到他的这两天里,好几次他正说着话,忽然眼神放空,眼皮不自觉往下垂。

生猪摊在被收起的后排车座上。车晃晃荡荡地走,发出沉闷的撞击声。廖立峰需要控制车速,因为这辆5000元的二手铃木北斗星生产于15年前,轮胎纹路已经快被磨平。负债之前,从卖二手车的朋友那里,廖立峰买过几辆车,包括丰田、奔驰,现在只剩这辆。

临近五点,廖立峰回到了市场。这一带住着17万的人口,白天有来溜达的大爷大妈;夜里聚集了戴着头盔的农民工;刚喝酒回来的小年轻也会来买肉。他花了两个月,才找到这个自认理想的店面,靠着市场的入口处。

天在七点钟亮起来。廖立峰已经将一头完整的猪剔骨、分块,达到可以售卖的条件。妻子和她的弟弟也来到店里帮忙,一天的生意正式开始。因为带着985高校毕业的学历,他称自己是“吉大猪肉哥”。

临近中午,一位中年女人来买肉。她骑着电动车,从十几公里外的地方专程赶来。她是在电视里看到了廖立峰,与自己的儿子同龄,想来支持他。

我问她,如果是自己的儿子要这样做呢?

“我不同意。”她很笃定,“好辛苦的。”

200万和4000头猪

在廖立峰的印象里,2020年1月4日柳州的天气很好,他的心情也很好。这天,他辞去公务员工作,雄心勃勃,准备大干一场。

辞职用了两个多月,领导反复挽留。2015年,廖立峰从吉林大学法学系毕业,一年后考入了柳州市工商局。入职三年,他在单位的口碑还算不错。当得知他是因负债辞职,领导拉开抽屉,翻找出一张信用卡,告诉他可以帮忙。

廖立峰没有接受。当时,他已经负债超过百万——朋友欠了他80万,以及他2018年投资的两套酒店公寓已烂尾。廖立峰借贷的构成很复杂:从亲戚朋友处借,用自己过去的存款,银行贷款和网贷。其中,占比较大的是银行贷款,大约40万。

按照计划,辞职后的廖立峰原打算跟朋友合伙,做旅拍博主赚钱。出发的前几天,疫情爆发,廖立峰和朋友坐在车里,对着准备好的无人机和帐篷苦笑。在这之后,他开始直播卖螺蛳粉,又在朋友圈里卖各类商品,但都收益平平。

事情是在那年春天变得糟糕起来。2020年五月前后,廖立峰开始陆陆续续接到催收。他的信用卡、银行贷款被彻底停掉。

一直以来,在他的朋友圈层中,有大量从事买卖的年轻人,其中有人卖二手车,也有人回到家里做猪肉生意,获利都还不错。他曾羡慕一位家里卖猪肉的朋友,可以早早拥有一辆自己的五菱宏光。

● 凌晨三点半的屠宰厂。张雅丽摄

廖立峰从大学毕业后,也就开始追赶创业和投资的风口。他先后做过外卖快餐、物流、电商,以及投资那两套公寓。令他越来越兴奋的是,通过这些他很快拥有了自己的第一笔十万元。

那位后来欠他80万的朋友,是在做物流生意时认识的。他们年龄相仿,对方看上去大方仗义,直到现在,廖立峰都还十分信任他。钱是陆陆续续借出去的,之前一直没有出过问题。但在2019年末的一个晚上,这位朋友约他出来喝酒,廖立峰感觉到事情似乎不太对劲。不久,朋友消失了。后来,从别人口中,廖立峰才得知对方投资的是非法网贷公司。除了他,这位朋友还欠其他人共2000万,其中单个数额最高的有两三百万。

对于财富,廖立峰意识到自己早有偏执。他的高考第一志愿是金融,法学排在第六。临近毕业,他曾到银行实习过一个月。“没意思,那些钱不是我的。”当他整日面对数不清的钱时,决定离开。

廖立峰自称早就想过,做两年公务员就不干了。2016年,廖立峰的四姐在备考,建议他也试试。据他的妻子说,廖立峰只准备了一周就考上了。但现在,提起一个月三千元的工资,他操着刀,叼着烟,边剔骨边说,“什么社会地位,没钱说什么社会地位。”

● 廖立峰公务员时期的工作照。讲述者供图

在通往廖立峰农村老屋的路上,会看到几栋装修精致的别墅洋楼。那是早年,村里几个最早出去卖猪肉的人家盖的。因为卖猪肉,这些人发家致富,有的资产上千万。其中一位,是廖立峰的亲舅舅。“卖猪肉多好,怎么想不开要打工噢?”舅妈曾经在家族群里这样说。

现在,按照一头猪的平均利润500元来算,廖立峰需要卖掉大概4000头猪来还清那些债务。

“小孩子懂什么呢?”

廖立峰1991年出生在柳州的一个农村家庭,父母都是农民。为了得到一个儿子,这个家庭先生了四个女儿。一户五个孩子,在当地不多见。

父母很辛苦——这个念头在六七岁的时候,就扎进了廖立峰的脑子。除了爷爷时常提醒他这一点外,幼年时的深夜,豆子滚进机器的声音也总在见证生活的不易。那时夜里常会停电,父母在凌晨摸着黑磨豆子,天亮了抬着豆腐去卖。

二十多年后,过了而立的廖立峰已经难以回想起与父亲亲密或是气氛紧张的时刻。他更确定的是,从外面工作回来的父亲总是看上去很疲惫。这段记忆在廖父那里得到证实,“五个孩子都要上学吃饭,我们急着找吃(的),哪顾得上管别的。”

读一年级时,廖立峰离开了农村的家。他和四姐被爷爷奶奶带进城里读书。父母希望用更好的教育资源让孩子们摆脱这样劳苦的生活。在廖立峰叔叔位于城里的七八十平房子里,奶奶和四姐睡床上,爷爷和廖立峰睡地上,这样共同挤进一个房间。

那时候,廖立峰见到了与农村完全不同的生活。他羡慕一天有50元以上零用钱的同学,那些钱可以用来买吃不完的零食。而他自己每天只有一元的早餐费和两元的公交费。廖立峰在那时候体会到了钱的好处,开始渴望金钱,“长大挣了钱,我吃一个扔一个。”

那时,一种叫“悠悠球”的玩具在男生之间流行。廖立峰两个早晨没吃饭,省下两元买了最便宜的一个,不会亮灯,不会回弹。但起码用这个玩具,他觉得自己进入到了城市同学的圈子。即便这样,他在班级里还是不敢多说话。

“好好读书。”隔一些月份,父母会带着米和油来叔叔家看他。长久的分离让廖立峰不太会撒娇,也很少跟父母要东西,他觉得不该开口。后来,他甚至不知道该怎么跟父母相处。整个小学期间,母亲大概只去开过一次家长会。他被高年级的孩子打,只能找堂哥解决。

“小孩子懂什么呢?”回想从前,年过六旬的廖父笑了笑。

“我儿子很胆小的。”说起负债的事,廖母正说着,眼角渗出泪来。她至今不知道,儿子在中学时为了让自己显得有个性、不好惹,去混了一段社会。

大学毕业六年后,每一年校庆,廖立峰都会在朋友圈为母校庆。他的同学们成为了律师、教师、公司法务,正如廖立峰父母希望的那样——读书获得一个学历,获得一个轻松、体面的工作。可现在,廖立峰成为了一个起早贪黑的猪肉贩子。

● 廖立峰正在给猪肉剔骨。张雅丽摄

有搞头

晚上八点,收了摊,廖立峰和妻子去赴约。一名叫阿韦的粉丝从南宁来拜访廖立峰。他负债80万,每年的利息达到3万,也想辞掉工作出来创业,让廖立峰帮忙出出主意。

阿韦是在廖立峰直播的时候发现了他。他点开廖立峰发布在社交平台的短视频:拿着自己985高校的毕业证书和公务员工作证,宣告自己为了还债,成为了一名“猪肉哥”。阿韦觉得这哥们太励志了。

当时,这位年轻的负债者债务刚刚爆发。他1992年出生,在当地的电力企业上班,工作六年,月入一万五千元左右。柳州及周边地区的人均收入是三四千元,这样的收入水平令他感到过于安全。因此,在过去六年中,阿韦频繁投资,消费也逐渐丧失节制。

起初,他投资了一家艺术培训公司,赚了数十万。后来因为疫情,赚到的钱又悉数砸进去。之后,周围都在搞虚拟货币,他又往里面投了二十万,结果也赔了。

阿韦习惯了提前消费,他每年会向银行贷款十多万。“贷款太容易了。”这是廖立峰和阿韦的共识。

在廖立峰过往的借贷经历中,本人提供在职证明、收入证明,就可以顺利地拿到贷款。阿韦也是,银行在查看了他每月5000元的公积金账户后, “一分钟就到账。”而网贷甚至不需要提交资料。

“杠杆”,在阿韦和廖立峰的烧烤桌上,这个词仍然高频出现。他们身边的朋友——那些年轻的投资者们坐在一起,总是酒杯一碰,“有搞头,搞,搞!”

不过那都是过去的事了,与获得相比,他们都遭受了更多的失去。

从今年五月开始,阿韦的钱开始还不上了。见到廖立峰的时候,阿韦告诉他,原本自己将在两天后结婚的。但现在,阿韦向未婚妻坦承了债务,一切都取消了。为了还债,阿韦开始尝试各种赚钱的机会,甚至搞过网络赌博,但结局是连最开始的5万本金都亏了进去。

在这天的酒桌上,廖立峰说像自己和阿韦一样欠债的年轻人太多了。他们通过社交平台找上廖立峰,希望得到一些建议或者鼓励。一位年轻男孩创业失败,前几天从外地来到柳州,拜廖立峰为师学杀猪。一个海南公务员的情况更是跟廖立峰相似,他投资的农庄在疫情期间大量亏损,也负债200多万。

在廖立峰的一天里,催债的人会在任何时间出现。夜里十一点,也会有人给他发来微信讨债。往往在这个时候,廖立峰会猛吸一口烟,露出苦笑。卖猪肉的时候,他的电话一下午会响七八次,很多是虚拟号码。有时候他会盯着屏幕看一会儿,不接;有时候索性继续做手头的事。

催债的人甚至找到他父母在农村的家。廖母六十二岁了,看见他们心就砰砰地跳。

为了不影响妻子,去年十月,廖立峰和妻子办理了离婚。但妻子没走,每天上午和他一起卖猪肉,下午则在社交平台上写文章赚稿费。廖立峰也打算经营一个视频账号,做电影解说。他主要是在搜索中快速判断,最近什么片子热度高。目前,他流量最好的一条解说播放量几百万,收获了六百元。

● 肉铺的里间用来剪视频,外面摊位卖肉。张雅丽摄

十月中旬的清晨,因为昨天的猪肉没赚到钱,廖立峰早早醒来。最近周围的市场出现了新的肉铺,整条街肉价被压了下来,他必须解决这个困境。

廖立峰清楚,很多人关注他,是因为十多年前,有一个成功的北大屠夫陆步轩。

但即便眼前的困境,和所有的债务都解决掉了,廖立峰会离开这一行。

“因为杀生。”