朱元璋「唱曲割舌、下棋断手」的酷刑,究竟实施到何种程度? | 短史记

作者丨言九林

编辑丨吴酉仁

①(明)顾起元:《客座赘语》卷十“国初榜文”。

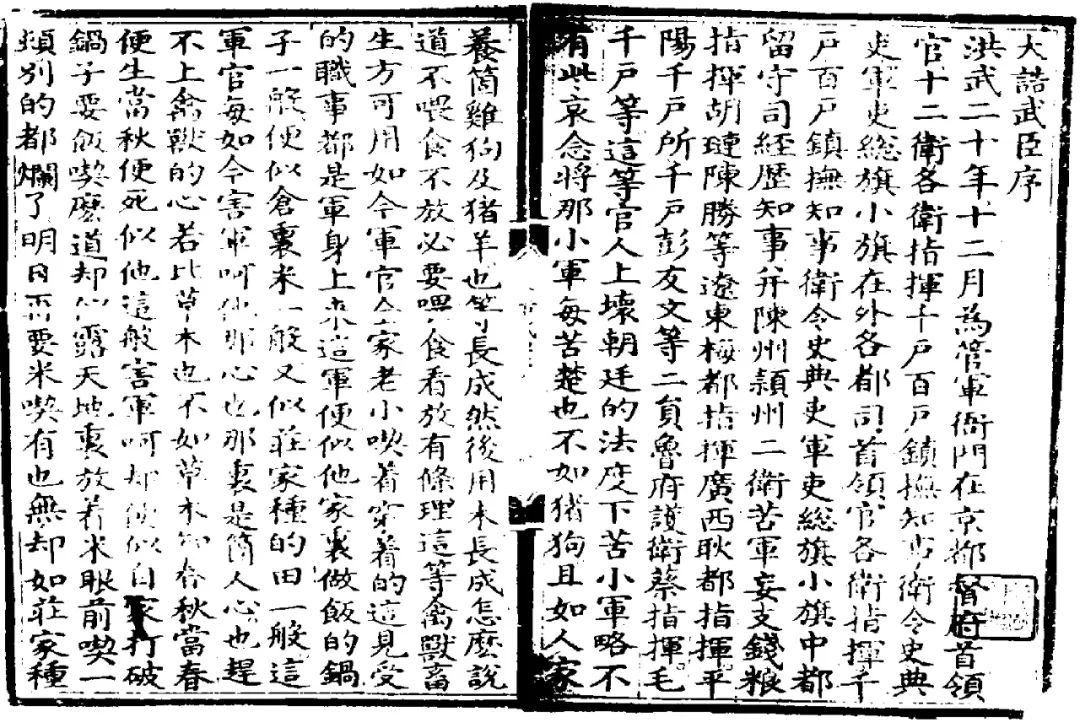

②(明)朱元璋:《大诰武臣·梅义交结安置人第四》。

③《明太祖实录》卷十一,壬寅三月癸丑条。

④《明太祖实录》卷三十四 洪武元年八月丁丑条。

⑤(明)周晖:《金陵琐事》卷三“逍遥楼”。

⑥(明)顾起元:《客座赘语》卷十“逍遥牢”。

⑦清代人李光地在其《榕村语录》第22卷中,提供了一个版本细节略有不同的民间记忆:“元时人多恒舞酣歌,不事生产。明太祖于中街立高楼,令卒侦望其上。闻其弦管饮博者,即缚至,倒悬楼下,饮水三日而死。”

⑧(明)朱元璋:《御制大明律》卷二十六“刑律杂犯”。

=================================================================

孔子说「民可使由之,不可使知之」,是在主张愚民吗? | 短史记

说一说孔子的“民可使由之,不可使知之”这句话。

这句话出自《论语·泰伯》,原话是“子曰”后面跟着这么孤零零的一句,没有相关的前文与后语来协助理解,而古人写文章又不用标点,于是就出现了两种理解上的分歧。

一种认为,孔子是在主张愚民,认为百姓只该被驱使,不该获得知识。另一种认为,孔子是在主张开民智,正确的断句应该是“民可,使由之;不可,使知之”——百姓程度够,就让他们自主;程度不够,就教育他们,提升他们的程度,然后让他们自主(也有人将之解释为“百姓认可理解,那就去执行;百姓不认可不理解,那就向他们解释清楚”)。

两种理解,两种完全相反的主张。究竟哪一种才是孔子的真意?

其实,在中国历史进入近代之前,对孔子这句话的理解,并不存在大方向上的分歧。首先,既没有人认为这句话是在主张愚民,也没有人认为这句话是在主张开民智。其次,从秦汉时代起,直到清代中期,绝大多数学者也不认为这句话存在断句上的问题,他们普遍将之断为“民可使由之,不可使知之”。

♦ 明代人仇英绘制的孔子像

如此断句却又不认为孔子是在主张愚民,缘故何在?

答案很简单,那就是古人将这句话视作孔子对底层民众心理的一种理解。今人习惯于将“民”等同于“百姓”,但在孔子的时代并非如此。《国语·楚语》里讲得很明白,“百姓”指的是那些能言能听能胜任官职的“王公之子弟”。至于“民”,则是未受过教育、缺乏认知能力之人,西汉的贾谊在《新书》里讲得很清楚,“民之为言萌也,萌之为言盲也”——民这个字的源头是萌(民是萌的本字),萌指的是草木从土壤中冒出来,草木是“盲”的,是懵懂无知的。所以董仲舒在《春秋繁露》里说“民者,瞑也”,许慎在《说文解字》里说“民,众氓也”,意思都是说这些人没受过教育,是一群眼界未开、认知能力不足、昏昏沉沉迷迷蒙蒙之人。

因为知晓“民”字本身便含有这样的意思,所以汉代的经学家们不觉得孔子这句话有什么歧义。比如郑玄的解读是:

意即:“民”指的是那些懵懵懂懂的底层之人,“由”是跟从追随之意。孔子的意思是君王出台政策教化民众治理国家,须让“民”跟从追随,但不必向“民”去解释为何要这样出台政策、政策有何利弊,因为“民”没受过教育理解不了,解释还会引来无法理解者的抵制。

另一位学者何晏的解读,与郑玄略有一些区别,但大方向是一致的。他说:

何晏活跃于汉魏时代。他用了“百姓”这个词,是因为“百姓”在汉代已失去了贵族的涵义,可以与“民”通用。他这段解释化用了孟子的话。孟子说过:“行之而不著焉,习矣而不察焉,终身由之而不知其道者,众也”——每天都在做,但不理解其中的道理;习以为常了,但不理解何以如此;一辈子都在遵循“道”过日子,却不知道“道”是什么,这就是活在底层的芸芸众生。

意即,按何晏的理解,孔子其实是在说:百姓可以每天依赖“道”提供的社会秩序来生活,但他们没有能力认知“道”,甚至没有能力意识到“道”的存在。

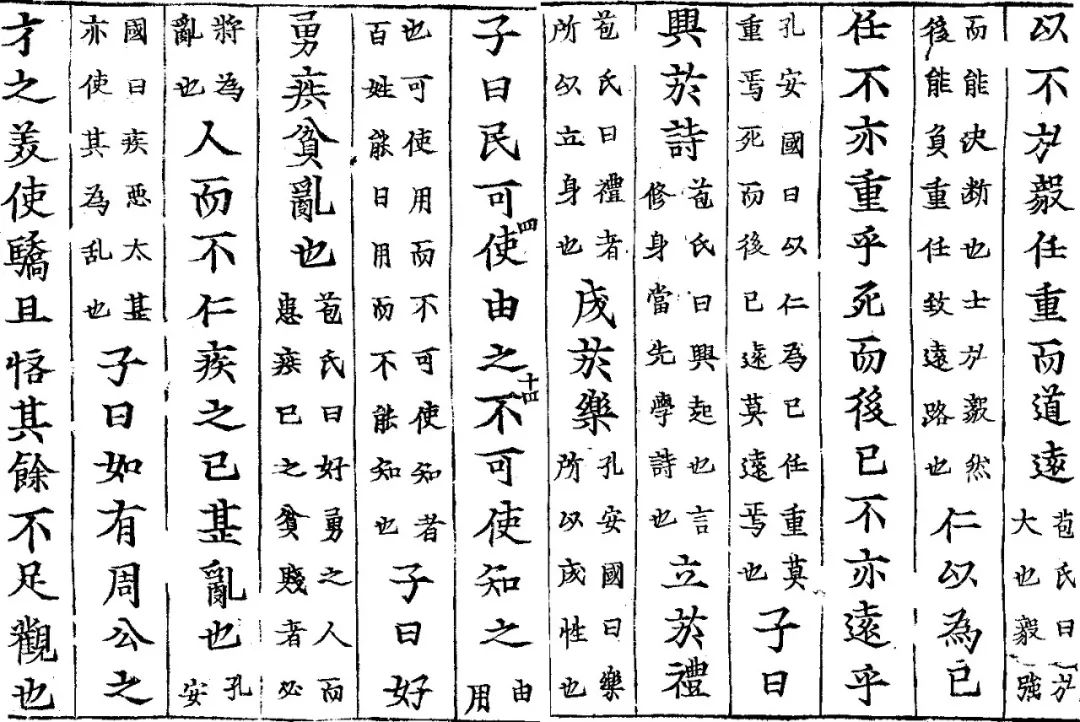

♦ 何晏对“民可使由之”一句的注释

值得注意的是,1993年出土的“郭店楚墓竹简”里,孔子的这句话被写成了“民可使道之,而不可使智之;民可道也,而不可强也。”这是战国之人对孔子主张的记载与理解。它提供了两点重要信息:(1)其中有“民可道也”一句。这意味着前一句只能断为“民可使道之,而不可使智之”,不能割裂为“民可,使道之,而不可,使智之”,否则后文就完全不通了。(2)“道”与“强”相对应,似可视为儒家主张礼乐教化治国和法家主张严刑峻法治国的对立。

“郭店楚墓竹简”里的这句话可以解读为:可以用“道”来引导百姓,但他们没接受过教育,眼界与见识太有限,没办法让他们理解“道”的始末缘由。但对百姓仍应以“道”引导,不能以严刑峻法来强迫。

虽然没有见过“郭店楚墓竹简”,郑玄与何晏之后的历代学者,大体也都是从这个方向来理解“民可使由之,不可使知之”这句话的。比如北宋的程颐说:“圣人设教,非不欲人家喻而户晓也,然不能使之知,但能使之由之尔”——圣人并非不想让自己提倡的“道”家喻户晓,但百姓的受教育程度太有限,事实上做不到,能做到的只能是让百姓们追随自己的“道”。南宋的朱熹,大体也是相同的看法。扼要言之,自秦汉到清代中期,几乎无人认为孔子说“民可使由之,不可使知之”这句话是在主张实施愚民政策;也无人认为孔子是在主张开启民智。

郑玄、何晏与程颐们的解释,在训诂上能够成立,在逻辑上也是自洽的。孔子提倡仁政,仁政的受益对象是“民”,可以说他有很强烈的民本思想。但另一方面,“民”这个字在孔子的时代,也确确实实是指那些未受过任何教育、没见过世面、懵懵懂懂,对现实世界的运作逻辑和个人命运的沉浮缘由皆缺乏正确认知的底层人。孔子周游列国兜售自己的治国之道,他设想中的“道”是要让“民”受益的。那么,如何处理“道”和“民”的关系?如果君王接受了自己的“道”,推行时要不要向“民”去普及政策背后的“道”?就成了孔子必须面对的问题。孔子的答案是务实的:不要试图去普及,没有受过教育的百姓是乌合之众,缺乏理性,也缺乏认知能力。

换言之,孔子说“民可使由之,不可使知之”这句话,不是在主张实施愚民政策,而是在谈施政时,该如何面对那些缺乏知识、缺乏理性思考能力的乌合之众。

♦ 孔子教学图

这句话引发争议,成为一个聚讼百余年难有定论的问题,是晚清时期才发生的事情。时代背景则是民权思想的兴起。比如戊戌年前后,郑观应在《盛世危言》里说:自暴秦开焚书坑儒之恶例,历代统治者皆遵循“天下人可愚不可智,民可使由不可使知”的愚民策略,以求自己的大业千秋万代,所以凡能开启民智之事,一律遭到打压。这正是三代以下不出人才,百姓始终过得很痛苦的主因。

郑观应没提到孔子,但他提到的“民可使由不可使知”这句话,确实源自孔子的“民可使由之,不可使知之”。郑在晚清积极从事商业活动,却因清廷的种种干预而受损甚大。开阔的眼界与切身的痛苦体验,使他成为了一位积极呼吁提升民权的思想家。

与郑观应的批评大略同期,在晚清知识界极有影响力的传教士刊物《万国公报》,也开始刊文探讨中国历代统治者实施愚民政策的根源,最后明确上溯到了孔子的“民可使由之,不可使知之”。再后来,到了1900年代,孔子是不是一个主张愚民政策之人,已发酵成为一个知识界的热议话题,章太炎、梁启超、康有为等名人皆卷入了进来。新文化运动后,孔子主张实施愚民政策的说法,便流传得更广了。

晚清与民国知识分子,之所以会无视郑玄、何晏与程颐们的传统解释,群起向“民可使由之,不可使知之”这句话发难,其实是因为时代变了。孔子时代的“民”懵懂无知,不知道真实世界如何运作,不知道自己命运浮沉的根由;晚清时代的“民”则不然,郑观应这种以“民”自居的商人,很清楚使自己遭遇厄运的力量来自何方,也很清楚“兴民权”对自己的重要性。“民”变了,孔子的“民可使由之,不可使知之”便显出了它的刺眼。即便按照传统解释,郑观应这类见识了三千年未有之变局的“新民”,也已不再能够接受这种话,毕竟那是三千年前的过时经验。这种过时的经验落在晚清施政者的手上,便会成为出台政策时无视民意的遮羞布。

所以,不愿放弃孔子这面政治旗帜、又不愿承认经验已经过时的梁启超,提出了“民可,使由之;不可,使知之”这种新的断句方式(梁晚年放弃了该主张)。他的老师康有为,一度坚持以郑玄、何晏与程颐们的传统解释来为孔子叫屈,但当他意识到传统解释也已与近代世界无法兼容时,便转而声称这句话是刘歆的伪作,不是孔子说的。

当然,也还有钱穆这种老实人。在1960年代出版的《论语新解》一书中,他反复援引《孟子》《中庸》《易传》等资料中关于“民”的论述,来替孔子鸣冤。他告诉读者,春秋时代百姓愚昧,孔子的主张有其合理性,如果施政者做事之前“必先家喻户晓,日用力于语言文字,以务使之知”,不止会导致政策推不下去,还会造成天下多事。只是那时节,历史意见早已被时代意见压过,没有多少人要听钱穆的辩解。(来源:腾讯新闻)