把《三十六计》当做传统经典,真是太搞笑了 | 短史记

作者丨隋林

编辑丨吴酉仁

说一说《三十六计》。

说到中国传统兵书,知名度最高的无疑是《孙子兵法》,其次便可轮到《三十六计》。许多人深信《三十六计》是一本古人留下的兵法谋略奇书,是一本蕴藏着高深智慧的传统经典,且认定它在中国军事史上发挥过重要作用。

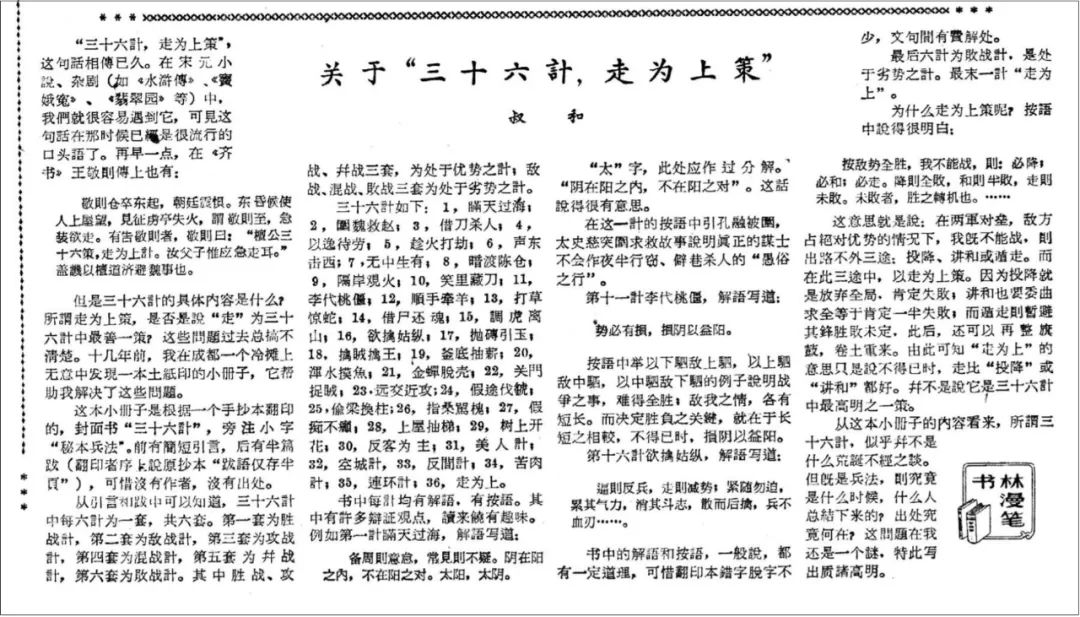

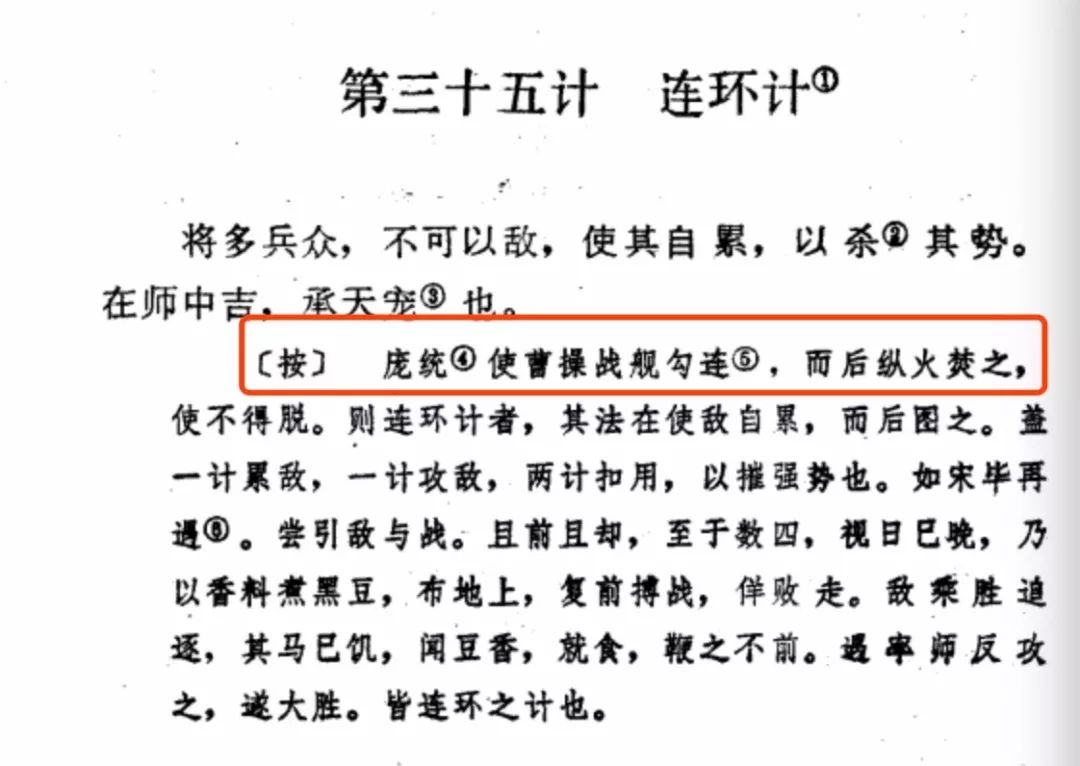

这种认知是错误的。理由也很简单:《三十六计》是一本近代才冒出来的不足百年的伪书。关于该书的由来,其发现者之一叔和1961年曾在《光明日报》上刊文,有过颇为详细的介绍。文章说:

他们同样也忘了,《三十六计》里的许多计谋名称,不可能出现在檀道济生活的时代。比如第一计的名称“瞒天过海”,其典故便出自唐太宗贞观年间渡海东征高丽。唐太宗活跃时,檀道济早已作古多年。而且,典故虽然是唐代故事,故事的实际出处却是元代话本《薛仁贵征辽事略》——所谓“瞒天过海”,指的是薛仁贵与张士贵等人用“彩幕遮围”的办法,将“天子”唐太宗骗到船上渡过大海。至于“瞒天过海”这个词正式固定成型,那已是清朝乾隆年间刊刻《说唐后传》时的事了。

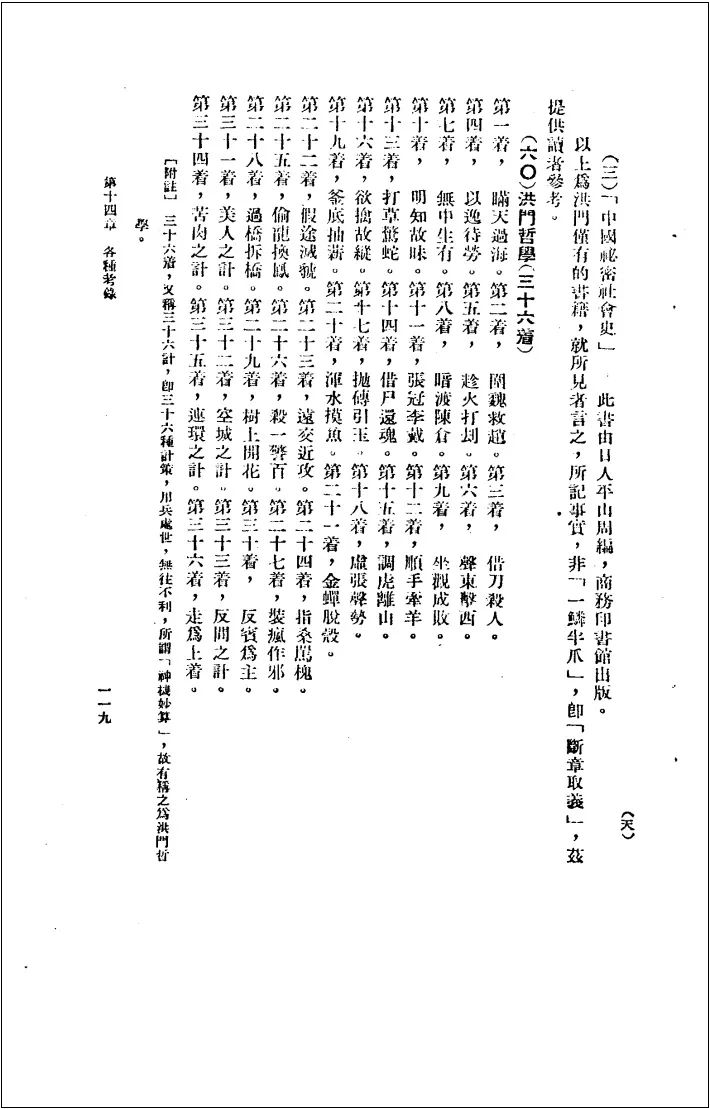

总而言之,《三十六计》不是什么传统经典,也不是什么不世兵书。它的源头在市井,它真正活跃的舞台是洪门这样的江湖秘密组织。作为兵书的《三十六计》,其实是一本不足百年的伪书。(来源:腾讯新闻)

①李兴斌:《<三十六计>成书时代考析》,《孙子研究》2018年第1期。

②《缤纷炫目的兵学轨道之花——<三十六计>导读》,见《<三十六计>解读》,毛元佑、徐楚桥编著,解放军文艺出版社2003年。

③李力夫:《“三十六计”与<洪门志>》。

④叔和:《关于“三十六计,走为上策”》,光明日报1961年9月16日。

⑤《隋玉简揭秘:《三十六计》作者为山东人檀道济》,济南日报2009年7月31日。

⑥朱琳编著:《洪门志》,河北人民出版社1990年版。

============================================================

周口店的「北京人」,到底吃不吃人? | 短史记

虽然关于东亚古人类进化还有争议,但世界范围内的学者更多地倾向于认为,东亚现代人并不是东亚直立人进化而来的。周口店北京人并不是我们的直系祖先,我们的直系祖先应该是从非洲远道而来的现代智人。如果继续上溯,应该是进化出现代智人的非洲直立人。

如此,也许我们应该追问一句:“为什么周口店直立人没能留下后代到今天?”他们曾经在50万年的时间里断断续续地在北京龙骨山上的猿人洞中栖居,足以证明他们是适应本地环境的人群。为什么在距今20多万年前,他们永久地离开了龙骨山,无影无踪了呢?

一、周口店直立人是怎样消失的?

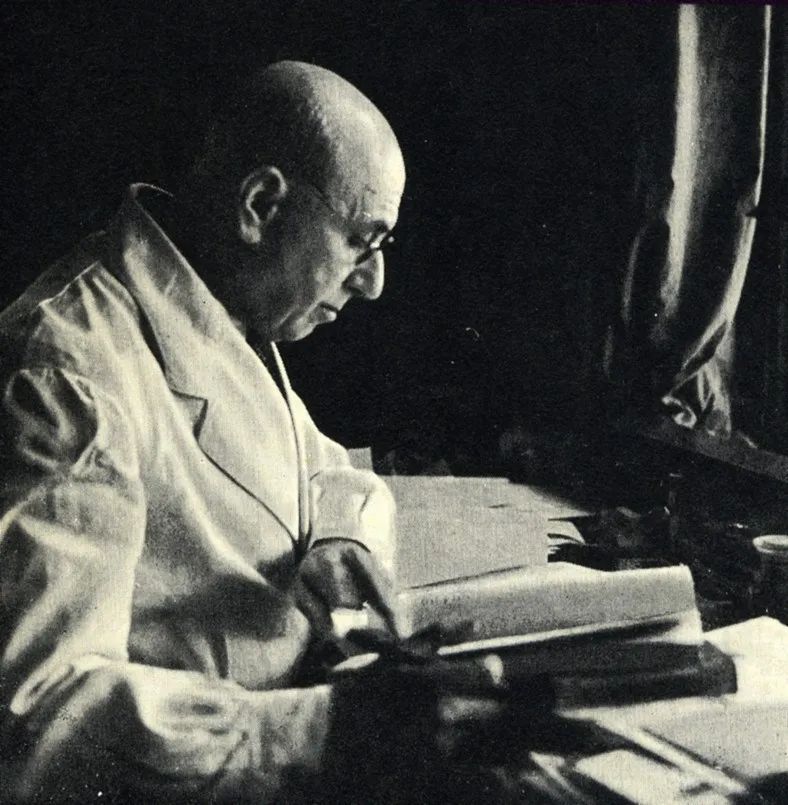

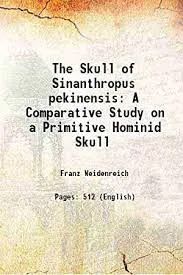

周口店北京人化石研究专家魏敦瑞(Franz Weidenreich,1873-1948),曾经提出一个猜想。他根据周口店北京人头骨的特征,认为这些直立人群体中存在着“人吃人”的习俗,类似于近代仍然存在的一些丛林食人族的习俗。有人根据他的这个猜想,引申出周口店北京人的灭绝可能与自相残杀有关。

但是,学者们很早就否定了魏敦瑞的“人吃人”猜想(详细介绍见本文第二小节),连带着也否定了周口店北京人因自相残杀而灭绝的说法。

♦ 德国人类学家魏敦瑞

另一种流行的解释是,周口店北京人遭遇了严酷的冰期,御寒艰难,生存环境中食物匮乏,最终全部饥寒交迫而死。

这个解释有点儿小瞧了周口店北京人的能力。

首先,他们在寒冷环境中生存的能力并不差。北京龙骨山上最早出现古人类是在距今70多万年前,当时气候是比较寒冷的,英国《自然》杂志在介绍周口店北京人的生活年代的那期的封面上,特地印上了“北京人曾经很冷”的大标题。周口店北京人能够人工取火,而且长期生存在中国北方环境,本身就说明了其御寒能力是不错的。

其次,他们是有智商、有双腿的古人类,具有迁徙能力。几十万年中,东亚直立人时而扎根龙骨山,时而离开龙骨山。当周围环境变得不适合生存时,他们会集体迁徙。即使遇到非常严酷的大冰期,他们也可以转移到南方的温暖环境生活,等到冰川消退、气候回暖后,再向北发展。

所以,冰期很难把周口店北京人乃至东亚直立人一网打尽。正如一位古人类学家质疑的那样,冰期对世界各地气候的影响程度是不一样的,不至于把东亚直立人都灭绝了,“至少在中国的南部和中部地区不存在典型的冰川遗迹。再说了,生活在那里的大熊猫都挺过来了,人没有理由挺不过来”。

那么东亚直立人到底是如何被“团灭”的呢?

答案可能是,他们遭遇了塔岛技术悲剧。

塔岛是塔斯马尼亚岛的简称。它位于澳大利亚大陆东南方向,与大陆隔着200多千米宽的巴斯海峡相望,面积约有中国海南岛的两倍大。考古学家发现,在冰河时代,塔岛曾经与澳大利亚大陆由冰桥相连。在距今3.5万年前,古人类就来到了塔岛居住。直到距今1万年前,塔岛还一度与澳大利亚大陆相连,之后冰期结束,气候变暖,塔岛与大陆彻底分离,塔岛上的原住民就与世隔绝了,直到几百年前,欧洲航海家发现了他们。

♦ 塔斯马尼亚岛的位置

当欧洲人第一次碰到塔岛原住民时,发现他们没有任何类型的骨制工具,比如针和钻;没有防寒的衣物;没有把手类工具;没有鱼钩、渔网、刺矛、回旋镖……几千个原住民分属9个部落,过着原始的狩猎和采集生活,他们用木棍和长矛猎杀海豹、海鸟与沙袋鼠为生。

但是考古学家发现,第一批塔岛原住民曾经拥有过骨制工具及其制作技术,可是都逐渐遗弃了。比如在1万年中,他们的骨制工具变得越来越简单,到距今近4000年前,他们再也制作不出来任何骨制工具了。没有骨制工具就不能把兽皮缝成衣物御寒。在几千年的时间里,哪怕是在凛冽的严冬,塔岛原住民也近乎赤裸,只在皮肤上涂些海豹油脂,在肩膀上搭层沙袋鼠皮。再如他们曾经大量捕鱼吃鱼,这项技术在3000年前也遗失了,当欧洲人让他们吃鱼时,他们感到很恶心。

塔岛原住民也并非没有技术创新。4000年前,他们鼓捣出了一种木筏,是用成捆的灌木制成的,要么由男人用桨划,要么由女人游泳推动。依靠这种木筏,他们可以到邻近的小岛去捕猎。然而这种木筏在海水中浸泡几个小时后就会解体沉没。所以,塔岛原住民无法渡过巴斯海峡,与大陆上的人群接洽。

万年之中,塔岛原住民经历了可怕的技术退化,这就是塔岛技术悲剧。悲剧产生的原因,在于人口规模与技术水平的相互限制。

从原理上讲,一个群体人口越多,掌握各种技术的人就越多,他们彼此之间交流,教学相长,技术的传承和创新就越容易,技术就越不易失传;反之,群体人口越少,技术就越容易失传。万年前被锁在孤岛上的塔岛原住民人口规模小,而且没有与外界的交流,他们无力维持原来的技术水平,只能眼睁睁地看着一项项技术消失。

实际上,直立人的境遇并不比塔岛原住民强多少。直立人阶段的古人类从事着较为原始的狩猎和采集活动,他们的群体规模也就在几十人到上百人。如果附近还有其他古人类群体,彼此能够交流,那么许多群体形成的交流网络能够帮助他们维持技术水平不降低;如果周边缺少其他古人类群体,该群体的技术水平就很难保持住,更不用说创新提高了。这就是直立人的石器制作技术革新十分缓慢的原因,在直立人近200万年的历史中,较为明显的石器制作技术进步只发生了四五次而已。

东亚直立人的境况更加糟糕。由于地理阻隔的原因,在距今100多万年前直立人幸运地闯进东亚后,他们就不幸地陷入了“东亚塔岛”里。东亚直立人就好像生活在更广阔的塔岛上,很难与其他地区的古人类进行技术交流,只能独立发展。东亚直立人一直沿用着最初带来的第一模式的石器制作技术,技术部分失传,也有一些创新,与东非、中东地区风起云涌的多次石器制作技术革新相比,东亚直立人的技术一直很粗陋。

技术的粗陋又反过来限制了群体规模,采集和加工食物的能力弱,就难以养活更多的人口,每个东亚直立人群体只能维持很小的规模,导致东亚的人口密度太小。群体规模小导致不同东亚直立人群体之间的交流变得很困难,又限制了技术的交流与发展。

就这样,东亚直立人长期陷入简陋的石器制作技术和弱小的群体规模构成的低层次生存状态中。可以设想,他们中的很多群体可能就自生自灭了,一次不大的严寒、洪灾或疾病就能够摧毁他们。古人类学家曾发现过一个现象,中国境内缺乏距今10万—4万年前的古人类遗迹。这说明东亚直立人艰苦卓绝地生存了百万年后,到那个时期要么已经全都灭绝了,要么就只剩下微不足道的少量人群,连一点点遗迹都难以留下。

除了塔岛技术悲剧外,东亚直立人很可能还长期挣扎在功能性灭绝的边缘。所谓功能性灭绝,是指种群规模不足以维持繁衍。其原因之一是过度依赖近亲繁殖导致致病性基因遗传乃至暴发。

我们可以设想一下,对一个50人左右的直立人群体来说,男女各半,直立人的平均寿命不足30岁,因此同一时期整个群体中能够生育的男人和女人也就各有10个左右。如果这个直立人群体与外界没有基因交流,几代之内,群体内所有人必然都是很近很近的亲缘关系,近亲繁殖不可避免,个体基因趋于一致,致病性基因很容易就摧毁整个群体。要避免功能性灭绝,就必须长期保持群外婚,与其他群体广泛进行基因交流,从而避免近亲繁殖带来的致病性基因暴发。

就算是有少量的直立人苟延残喘活到了几万年前,然后突然之间,他们发现东亚大陆闯进来了新的人群—现代智人,面对人数众多、武器先进的现代智人一拨又一拨地掠过原野,一小撮直立人毫无竞争力,要么轻易地被消灭,要么因食物来源被智人抢占而走向衰亡。

♦ 周口店北京人遗址,引自维基

打不过智人,难道直立人就不能加入智人吗?如果真有直立人融入智人的社会,那么他们也有机会把自己的基因遗传给今天的我们吧?

遗憾的是,这种可能性几乎为零。

东亚直立人与现代智人(以及他们的祖先非洲直立人)之间,至少在几十万年中是各自进化、没有杂交的。于是,两者之间产生了生物学家所说的生殖隔离。面对少量的直立人邻居,智人很可能根本就没有把他们当作人,而是当作另一种猴子、猩猩。这么说也许太歧视直立人了,其实反过来直立人也未必把智人当成人。几十万年的生殖隔离一方面会造成两者无法在身体上进行杂交,另一方面会在行为意识上牛头不对马嘴,彼此不认为对方是同类。

前面提到的那位古人类学家说,“大熊猫都挺过来了,人没有理由挺不过来”。其实大熊猫能挺过来,从科学上讲是因为它们没有遇到一大批呼啸而来的“新熊族”。假如有一个新熊族群体规模更大、生存能力更强,与大熊猫争抢山岭生活环境,还不把大熊猫当成同类,大熊猫恐怕早就没有机会到今天卖萌了。大熊猫只是运气比直立人好一点儿。

回到周口店北京人。在距今23万年前他们永远地离开了龙骨山后,他们的结局是怎样的?答案是,要么他们自生自灭了,要么苟延残喘到智人席卷东亚的时候,被智人消灭了。东亚大地的祖先往事,将由从非洲而来的现代智人继续书写。

中国人自古以来就是尊重祖先的族群,所以周口店北京人和龙骨山承载了中国人对于祖先的深厚情感。周口店北京人遗址的发现、发掘与研究的最初几十年,正值国家、民族危亡之际,中华大地一步步沦陷敌手。从一定意义上说,周口店北京人的考古证据,成为那个时代维系族群微弱血脉、鼓舞全民浴血奋战的无与伦比的“圣物”。它们如同黑暗中的火光,照耀着苦苦抗争的人们的心灵,激发出巨大的精神力量。

早在周口店北京人化石发掘之前,学术界中有关现代智人起源地的争论就已然火热。在周口店北京人化石被发现之后的近百年,“周口店北京人是不是中国人的祖先”这个问题总会引发学术界与公众的广泛讨论。

其实,不论答案是什么,都丝毫不会改变我们对于周口店北京人的深厚情感,因为他们已经化身为中国人孜孜追求的科学真理之火,在北京人学术研究中坚持理性和科学的态度,将让中国人触摸到科学本质的光华,将让中国人享受科学发现的乐趣。

哪怕周口店北京人不是我们的直接祖先,我们仍然珍爱他们的一点一滴。

二、周口店的北京人究竟吃不吃人

魏敦瑞在1943年发表的专著《中国猿人之头骨》中,抛出了北京人“人吃人”的观点,他认为北京人“猎取他们自己的亲族正像他猎取其他动物一样,也用对待动物的同样方式来对待他的受害者”。

周口店北京人遗址中出土了一定数量的古人类头骨,但是出土的古人类肢骨相对少得可怜。魏敦瑞认为,这种现象不能用水流冲走、食肉动物猎食等自然因素加以解释,也没有任何证据表明北京猿人有埋葬故去亲人头骨的习俗。因此,猿人洞中大量出现的北京人头骨,很可能就是远古“猎头族”的战利品。

此外,魏敦瑞还注意到,北京猿人的头骨化石中多见头盖部分,却几乎没有见到头骨底部与面部的骨骼,这与人类头骨的正常情况严重不符。与此同时,在北京猿人头盖骨以及为数不多的几件肢骨之上,魏敦瑞还发现了一些可能是远古人类取食脑髓或骨髓时所遗留下来的破损痕迹,北京猿人下颌骨的断裂特点,似乎也暗示着它们因遭受人力砍砸而发生了破碎。

总之,根据北京人化石的种种特征,魏敦瑞认定他们是非常残忍的“猎头族”。

他的观点引发了人们长久的争论,几十年中,中外多位古人类学家都曾提出过反对意见。到1985年,美国著名考古学家宾福德(Lewis Binford)根据现代埋藏学的分析与研究,否认了北京人同类相食现象的存在。宾福德认为,魏敦瑞当年所谈到的众多支持北京猿人同类相食的证据,都可以用埋藏学的原理重新加以解释。

简单地说,北京人已在地下沉寂了数十万年,其间不免遭受各种自然力量的破坏和扰动。与埋藏前相比,北京人在被发现之时可能早已“面目全非”了。

宾福德列举了几个证据,以表明他的观点:

(1)周口店北京人遗址中人类肢骨上出现的纵向裂纹,并不是魏敦瑞所认为的受重击导致的,而是一种骨骼风化作用的产物。

(2)魏敦瑞当年辨识出的两件被火烧过的北京人骨骼,曾被视为支持同类相食的重要证据,其实它们只是土壤中的矿物污染导致的假象。

(3)猿人洞中的古人类下颌骨化石显示了一种奇特的“断裂”,魏敦瑞认为这是人力作用的结果,但是现代埋藏学的经验证明,这只是下颌骨的薄弱部分在压力作用下或移动过程中产生的常见现象。

(4)北京人的所有头骨都缺失面部和颅底,魏敦瑞认为这是北京人取食同类脑髓的结果,其实埋藏学的研究表明,这些部位的骨骼较为纤弱,在各种外力作用下极易破碎而缺失。

(5)魏敦瑞认为存在于北京人头骨上的大量擦痕、刻槽和凹陷,都是人工作用的产物,而从埋藏学角度看,头骨被埋藏后的自然过程,同样可以对人类头骨产生类似的改造。

……

此外,宾福德还发现其中一件北京人头骨上有食肉动物啃咬过的痕迹,从而说明至少食肉动物也可能是周口店北京人遗址中人类头骨的主要收集者之一。如果某些北京人曾经遭遇不测,他们可能并不是被残忍的同类杀害的,而是被周围凶猛的食肉动物猎杀的。(来源:腾讯新闻)

◆相关阅读:最新版历史教材,终于删掉了错误的「人类进化示意图」

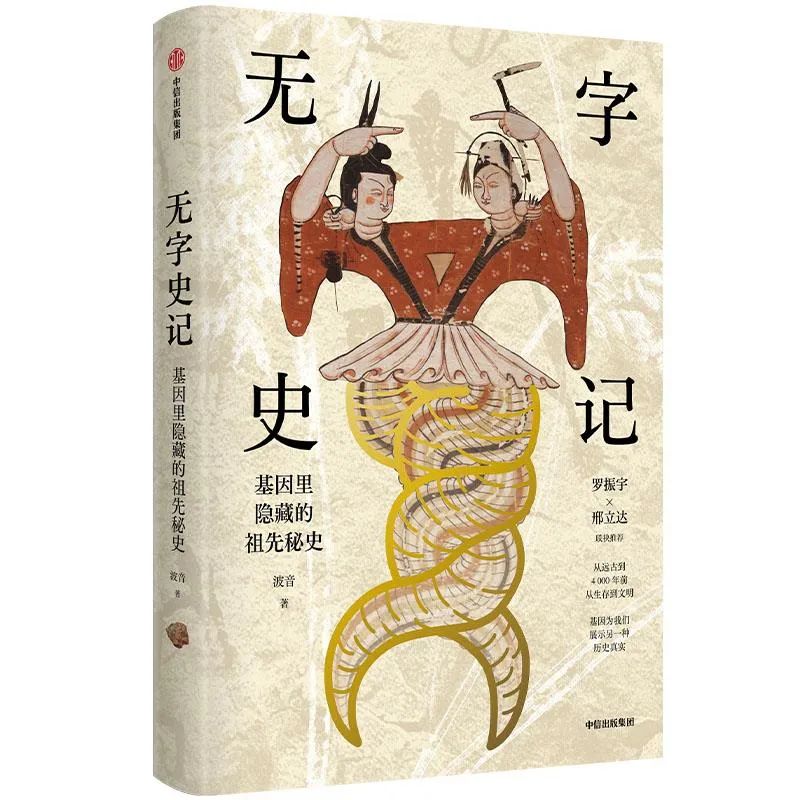

本文节选自《无字史记》,波音著,中信出版集团2021年出版。略有删节。已获出版方授权。

作者简介:波音:蒙古族,曾任《世界遗产》等杂志主编。著有《草与禾:中华文明4000年融合史》《航海、财富与帝国》《王朝的家底》等作品。