文革中我参加过的“相对论批判”

1968年2月间,清华两派的争斗开始白热化。

我和大多数人一样,已厌倦了文革生活,尤其是那没完没了的大喇叭、大字报,口号、标语、锣鼓、游行……,

每天只是无所事事地观望,着实无聊。

一天,听说科学院物理所有批判爱因斯坦相对论的会,便和几个同学骑车去了中关村。

在物理所的一间会议大厅里,已聚有几百人的样子。

和别处一样,与会者在“敬祝毛主席万寿无疆”的常规之后,

来自湖南醴陵第二中学的物理教师周友华开始了他的报告。

我只记得他讲,他是在一座古庙的门框上悬挂一个重锤,然后发现“每日早晚锤尖的位置有规律地变化”,

但已记不得他是怎样由此联系到要批判相对论的问题上去的。

据物理所研究员郝柏林后来回忆(1),“周从而得出结论说万有引力常数随温度变化,

提出了一套‘热轻冷重’学说。”

那天会上反对他的人发言时,就有说他的观察不过是“热胀冷缩”的现象而已。

还有一位发言者“声色俱厉”地质问他,“你说‘总有一天太阳不再升起’是什么意思?”

那时的人在政治上都高度警觉,因为“红太阳”就是专指毛主席的用语,

而周在谈到日出日落时可能是用词不当或不小心说漏了嘴,因此,会场气氛一度火爆。

这种问话出自物理所书生之口,又在这种场合下,总让人感觉很不协调,甚至有点滑稽。

但我明白,这大概叫做“以毒攻毒”,文革中人们常常这样互抓话柄,攻来攻去。

回来后,我与几位同去的同学谈起周的观察,我认为导致那些变化的因素太多,不过,

由天体运行引起“固体潮汐”的影响,可能比“热胀冷缩”更容易解释他的观察。

他们赞同我的看法。事情就这么过去了,我们也不再把“相对论”一事放在心里。

但不到两个月,清华便开始了大规模的武斗,两派抢占楼宇,把学生赶走,使得在校住宿和吃饭都成了问题。

此时听说科学院刚成立了“批判相对论学习班”,因为那里有熟人吴介之已在其中,

我们几个同学便决定到那里去看看。

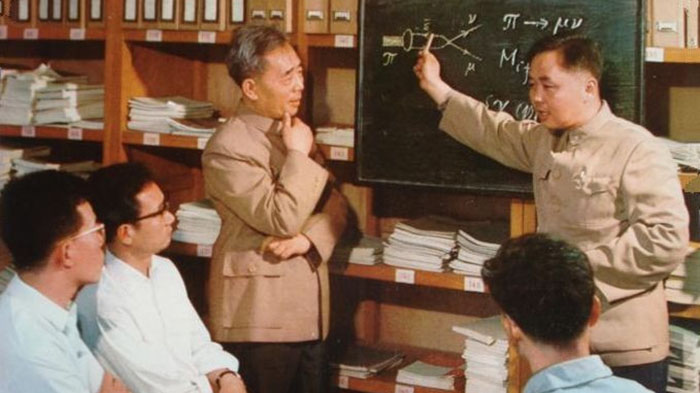

学习班的行政头头是天文台中年老成的黄硼,还有个副手物理所的陈庆振,但核心人物是北航的研究生吴介之。

吴的脑筋和笔头“像鬼一般地快”,在讨论时可以迅速把众人所说的集成文字,并朗朗上口。

他引用奥地利物理学家玻尔兹曼(1844—1906)的一句名言:“雅致的事当留给靴匠[1]和裁缝去做。”

(Elegance should be left to shoemakers and tailors.)[2],

自谦自己不过是把大家的意见拼凑在一起的“总裁缝”罢了。

但不久便被大家简称为“总裁”,有人还提醒道,

“世界上除了蒋介石和日本自民党的首脑,如岸信介,被称为总裁之外,阁下是第三位。”

吴的近代物理基础一般,但英文笔译飞快,数学甚好,尤精流体力学中的湍流问题。

来自物理所的人有北大毕业的吴咏时和清华毕业的郭汉英,从清华去的五个人,

徐湛、张达华、季梁、李云及我,都是工程物理系五、六年级的高班生,已上过电动力学等近代物理课程。

吴咏时、徐湛、张达华和郭汉英物理概念扎实,逻辑思维清晰,后来都成了搞理论一等一的好手。

沈乃澂是从计量科学院来的,从科大先后来过两三位,只有一位朱清时留了下来。

还有一位罗嘉昌是党校搞哲学的,能言善辩,但盘算太多。

显然,这些年青人凑在一起,已不再是周友华的“热轻冷重”说的水平了。

我们决定的第一件事,就是把以往有关相对论的哲学讨论及物理实验的文献细细查考一番。

毕竟爱因斯坦并未因发现“相对论”得过诺贝尔奖,可见当时物理界对他在这个领域的学术成就争议很大。

于是黄和陈负责到图书馆去借来大量的外文期刊和书籍,分给大家去看。

其中吴介之译得最多最快,然后轮流传阅讨论。

在思想闭塞专一的文革年代,这些西方学界的争论无疑给大家启发很大。

记得吴介之译过一篇论文,忘了作者是谁,里面有一句话,大意是

“当科学家费尽千辛万苦,好不容易登上了知识的顶峰,在那里却遇见了‘恭候以久’的一批神学家。”

这句话令大家印象深刻,感叹不已,也开启了我个人对上帝的认知。

多年之后,业已成名的科大朱清时同学皈依了佛门,他在对公众讲学时说了同样的话,

但只把“神学家”改为“佛学家”。

他没有提到此乃前人所言,只是改动了一个字,便成为他的“偈语”,为人广为传颂,这令我惊异。

然而,后来有人据此便把现代物理与佛学硬扯在一起,大谈“科学的终结竟是信仰的起点”。

我却以为,科学与信仰不是终点和起点的关系。

科学并非是要用来迎合或诠释宗教,而宗教也不应替代或约束科学。

爱因斯坦讲过,它们之间的关系是,“没有宗教的科学是跛足的科学,没有科学的宗教是盲目的宗教。”

上帝无需科学的证明,科学也无法证伪上帝。

科学与宗教信仰,实际上是两个不同范畴的东西,它们可以并存,即使在同一个人的身上。

一个严肃的科学家与一个虔诚的基督徒有着某种相通的地方,那就是一颗谦卑受教的心,

以及一种追求真理的热忱和勇气。

在我看来,基督宗教精神实际上是人类的一种高尚信念和情感的升华,

一种对于大爱、公义、圣洁、永恒和超越的追求与信心。

科学院的条件很好,以批判的名义,可以看到许多西方的资料。

因为量大,我们几个学生干脆就住在那间会议室,晚上加班,白天在科学院的食堂买饭吃。

一天晚上,吴咏时的弟弟,吴建时,来到我们住处。吴和我同系同级,人极为聪明,是学校的尖子生。

他来是因为一人在家闷得抓狂,听说这里有一帮同学,便跑来要和我们打桥牌。

那时我们中间,也许只有清华的张达华会,于是一拍即合,吴和张便开始教我们玩。

他们俩教得很正规,从谁洗牌、谁切牌、谁发牌及顺序,到如何叫牌、怎样问尖问K、以及记分都有严格规定。

张警告说,牌场上要是有一点差池,乱了规矩,人家就不会跟你玩了。

于是我们不敢造次,一板一眼地学,很快也就上了瘾。

只是记分太复杂,通常由吴和张细细地算,一笔不苟。

到了七月,学习班写出一篇《相对论批判》的文章,准备作为“成果”上报毛主席、林副主席,

以及中央文革各位。大信封都装好了,就要送走之前,学习班的负责人黄硼说,再检查一遍吧!

结果在给林彪的信封中,竟发现一张桥牌记分纸被夹在其中,

上面歪歪扭扭地写着“我们”、“你们”,每局的分数,还有些“哈哈哈”之类的胡话和涂鸦,

黄见了差点没背过去。这除了“大不敬”之外,还因为“第二号走资派”邓小平以好打桥牌闻名,

于是桥牌在“革命者”看来,也一定是“资产阶级”的玩艺。

好在事后黄没有不准我们再打牌,但我们从此也的确很少再玩了。

下面谈谈我们在物理方面做了些什么事。

爱因斯坦“狭义相对论”提出了两个基本原理,

第一个是“光速不变原理”,即在所有惯性系中光速各向同性,等于常数值c,与座标变换无关。

第二个是“狭义相对性原理”,即各惯性系物理定律相同有效,平权等价;

真实的物理定律必须具有洛仑兹变换的不变性。

由此他建立了一套崭新的四维时空观念,包括由洛仑兹变换引出的同时性的相对性。

这是物理学、以至人类理性与思维的一个伟大的跃进,并非是单纯的经验归纳所致。

但经过讨论,我们觉得,这两个原理有些重复,显得过强。

从经济的原则来看,只要肯定在一个惯性系(标准系)中,真空中单程光速各向同性,

等于常数值c,且与光源运动无关,再加上“相对性原理”,便可得出“光速不变原理”。

在查找文献之后,我们认为在地球这个惯性系(待定系)中,实验直接验证的只是双程光速各向同性,

等于常数值c,且与光源运动无关。这比所有惯性系中“单程光速不变”的假定,要弱一些。

因此想到,如果我们退一步,暂时放弃“相对性原理”,仅从满足这个实验结果出发,

看能得出什么样的线性时空变换?

部分推导的结果,可见附录,这里简要说明几句。

我们导出的待定系与标准系之间的时空变换关系,很接近相对论的洛仑兹变换,

但它有一个待定因子f需由实验进一步决定。如果f=β=v/c,就是洛仑兹变换。

在地球系中,可以认为,f~β=v/c<<1,即与β同数量级。

标准系的时空度规张量与相对论一致,表明它是正交的膺欧氏空间,光速各向同性。

但在待定惯性系中,如果待定因子f≠β,度规将不是正交的,对光的传播而言,群速度各向异性。

换言之,光速可能在一个方向上大于c,在反方向上则小于c,但可以证明双程光速的确是不变的。

在狭义相对论的情形,协变张量gμν与逆变张量gμν没有区别,但是对于非正交变换,

四度矢量及张量有协变与逆变之分;此外,要看出由于引入待定因子f所带来的差异,

计算往往要展开到高阶项,因而数学推证繁复。无论如何,我们终于把电动力学及场论里所有的重要关系,

用这个新的观点又重新推导了一番。

最后的结论是,由于f与β同数量级,在目前的实验精度范围内,用这个带f的洛仑兹变换,

同样可以解释所有已知验证狭义相对论的实验,包括运动的时钟变慢,尺度变短等狭义相对论效应。

然而,不同之处在于,由它推导出来的动静质量关系式,由于这个f因子的存在,在某些座标系中,

当粒子速度达到或超过光速时,粒子质量不会变成无限大,因而不存在对于光速不可超越的限制。

以上这些是我根据当年存留的一份资料回忆而写。

关于哲学部分的“批判”,因无资料,已记不准确我们都说了些什么。

不过,那时所谓的哲学批判,多为概念生搬硬套、戴帽上纲,这都是文革时的风气,实不足为训,当引以为戒。

但是,总的印象是我们强调物质的相互作用及时空的物质性。

的确,没有相互作用,物质的存在便没有意义,而没有物质的存在,时空也就没有意义。

因此,宇宙或时空就是相互作用着的物质存在之总和。这听起来很乏味,是不是?

刚好,最近有一位对佛学感兴趣的朋友问起:“万物皆空,那物质究竟是否存在?”

我答道:“‘万物皆空’只不过是佛教宣扬的一种处世心态,千万不要把它与真实世界混为一谈。

‘古代一个哲学家反驳唯心论,他说,你要是怀疑这碗麦饭的物质是否存在,那最好请你吃下去,看饱不饱。’

(鲁迅,《智识过剩》);或者,你要是怀疑一堵墙壁的空间占有性及其相互作用,

那就请‘去墙数尺,奔而入’,看你是否能‘缘起性空’、俯首捏诀而过,还是会‘头触硬壁,蓦然而踣’,

以至‘额上坟起,如巨卵焉’?(蒲松龄,《崂山道士》)”

然而,这里最奇妙的却是,物质结构及其相互作用的规律又是可以被认识的,

其中的一些甚至可以用数学形式准确地表达、计算和预测,这不能不说是一种“神迹”。

那时我们在文献中读到过爱因斯坦的一句名言:“宇宙最不可思议的事情就是,它竟然是可以思议的。”

这话给了我极大的启示,敬畏之心“油然而生”。

从上述物理工作来看,我们那时并非是要推翻狭义相对论,

而只是想要看看现有的实验能够容忍理论后退或扩大到什么地步。

爱因斯坦的狭义相对论显然是近代物理学的基础之一,它的对称与简洁堪称之为美丽或优雅,

这对物理学家而言有着永恒的魅力。

我们所做的推演,似乎把绝对时空或以太(Ether)又带了回来,破坏了那完美的四维时空对称性,

尽管很微小。但从另一方面来考虑,这会不会只是一种四维时空对称性的破缺(Symmetry Breaking)?

会不会因此而为实体粒子超光速运动保留可能的一席之地?会不会与“暗物质”、

“暗能量”及“宇宙膨胀”等新发现有什么关系?

这只有存疑,让以后更多的实验或观察来回答了。

五十年后的今天,平心而论,我仍认为在哲学上强调时空的物质性及物质的相互作用,并没有什么大错,

我们在物理方面所作的那些尝试,即使思路与演算都有错误,也无可厚非,因而并不觉得羞耻与追悔。

相反,我倒很怀念文革时那一段罕有的“桃花源”式的时光。

那时,我们看到了国外二、三十年代物理学界思想的活跃,他们对起源不久的相对论和量子力学的争论很多。

这也开启了我们的思想,在讨论会上,大家各抒己见,畅所欲言,互通信息,互教互学,

个人并不藏着掖着些什么。

例如,吴咏时曾专门为大家讲解了场论中有关的张量计算,令我获益匪浅。

记得吴介之也讲过一课,是关于空气动力学中超音速声障的数学,即当物体速度接近音速时,

它所受到的阻力趋于无穷大。在数学上这与近光速时质量增加的行为非常相似,但声障是可以突破的。

……写到这里,我不禁想起爱因斯坦晚年自述中的一句话:

“自由行动和自我负责的教育,比起那种依赖训练、外界权威和追求名誉的教育来,是多么的优越呀。”

然而好景不常,近在咫尺的清华园内两派武斗越演越烈,毛泽东终于出手了。

他派工宣队来收拾那些不听话的“革命小将”,因为“工人阶级必需领导一切”,

结果发生了著名的“七·二七”事件。

之后不久,我就回校接受工宣队的领导和教育,并参加已推迟一年多的毕业分配。

十月份,我告别了那个多事的清华园,奔赴青海指定的工作岗位,在那里从事接受“再教育”的体力劳动。

但我与后来分在张家口的吴介之、辽宁的徐湛及四川的张达华保持通信联系,继续讨论物理问题。

在我离开之前,小组已注意到单、双程光速的问题,并提出了待定同时性的变换关系。

我到青海后,还用它算过“菲索实验”,并给尚在京的吴介之去信,认为我们可以解释它。

69年10月回京探亲,又见到还在那个“学习班”里坚持的一些哥们,他们已把带q变换整理得十分专业化,

作了系统的推导,并铅印了一份内部讨论稿。

当时正值文革高潮,科研单位已无人搞业务,故为排印此稿,还专门找回科学院印刷厂的一些老师傅,

因为只有他们知道怎么对付有希腊字母和上下角标,及有微积分和矩阵的数学公式,

但恐怕那时他们也是心神不定,匆匆忙忙,最后还是有不少排印错处。

再后来事情怎样结束的,我已不记得了。

但在青海的十年里,我始终对物理、数学及英文保持兴趣。

记得有一次在物理刊物上看到郭汉英的典型时空理论,我对其度规二次型的正定性有些异议,

但投稿后被退回[3]。1976年初我给在天体物理方面已经知名的科大方励之教授写信,

谈了我对“典型时空”的一些批评和疑问。

两周后即收到方先生的回信,全文如下:

×××同志:

3月1日来信收到了。

你提的问题的确是存在的,对于典型时空所采用的度规,dτ并不总具有类时性,这从该文(2·2a)容易看到。

所以,将ds=√g00dx0规定为原子钟的读数,不能在整个σ>0范围中适用。

在宇宙不同区域具有不同的曲率,是一种容许的设想,把不同的度规接连起来,广义相对论中也是有先例的。

当然,具体处理中,是可能有困难。

据我了解《物理学报》准备摘要发表对典型时空质疑的文章,也要刊登作者的答复。

但从目前作者准备的答复看,典型时空中的一系列问题似未解决,所以很可能还要进一步地讨论。

希望你进一步地钻研这些问题,以提出自己的意见。

这些看法,不一定对,供你参考。如有不妥,请不客气地批评。

祝工作顺利

方励之,76·3·15

信写得开门见山,坦言己见,并无保留,字迹工整,诚挚谦和,毫无客套与废话。

我与方先生素未谋面,想必是“文如其人”罢!

现在写出来,也算是对先生的一种纪念。

光阴似箭,斗转星移,1979年1月1日中美正式建交,门户开放了。

由于学业没有荒废,我顺利通过了教育部关于派遣访问学者的考试,

于79年8月赴美开始从事快中子实验物理的研究。

现在回想起来,如果没有中关村那几个月的时光以及后来的努力,也许生活对我会是另外一个样子。

无论如何,在那个“学习班”里,至少我学会了桥牌,它给我的生活带来不少乐趣;

但不幸的是,我也学会了吸烟,虽然量不多,而赴美之后,就完全戒掉了。

写于6/2018,8/2020修改

注释:

[1]郝柏林,《一段荒诞往事:“批判爱因斯坦”》,收入《负戟吟啸录——一个前沿战士对中国科学的感怀》一书中,新加坡世界科学出版社八方文化工作室,2009。

[2]这里,玻尔兹曼原来用的是“手套工匠”(handschuhmacher)一字,在德译英时被误为“靴匠”(shoemaker),此后英译中亦照翻不误,流传至今。这是译界,或更一般地,是信息传递中,“以讹传讹”、“人云亦云”之一例。

[3]直到四十三年之后,2019年3月收到友人来信,我才知道我的那份稿件已被收入《关于“典型时空”问题的讨论》,发表在《物理学报》1976年第25卷第4期。

附录(数学推导,从略)

===========================================================

少年“反革命”

文革时,吴续久和胡健是实验小学5年级的同学,他俩的父亲又都是被批斗的当权派,因此他们常在一起。

胡健家有一台红灯收音机,吴续久来时他们会乱拨电台挑选节目。

一次,他们无意中拨到了莫斯科广播电台。那可是敌台!他们十分惊异,十分恐惧。

敌台是文革时期的一个流行语,泛指中国境外的华语或英语等语种的广播电台,

特指当时敌对国家和地区的广播电台,如美国之音、BBC等。当时收听这些电台只能通过短波,并在夜里进行。

如果缺乏耳机设备,人们往往需要把声音调到最小,故曰偷听敌台。

这种行为一旦被发现,轻则收缴收音机,被停职,隔离审查,批斗,勒令检讨,给戴上坏分子的帽子,

重则判刑。在思想禁锢的文革岁月,偷听敌台成为一部分中国人了解外部世界,

满足求知欲望甚至是娱乐渴望的特殊途径。

一次,胡健和吴续久从莫斯科广播电台听到中国作曲家李焕之的《春节序曲》。

那么欢快,那么喜庆,那么具有浓郁的民族特色,真是好听极了!

还有一次,他们听到当时中央音乐学院院长马思聪的小提琴曲《思乡曲》。

一唱三叹,好呀!莫斯科电台播音的声音不同于国内电台,内容则大都是对中国当时被禁的文艺名作的介绍。

不久,复课闹革命了,他们也上中学了。胡健在淮中,吴续久在一中。

有一天,是个星期天,突然传来一个消息,说吴续久被抓了。

因为写反动标语,成了现行反革命!胡健惊呆了。

他心想:“如果吴续久成反革命,那么我怎么办?”

他第一次感受到死亡的威胁,晚上睡觉时人在床上就好像飘起来似的。

次日星期一,胡健去学校上学。班主任通知他:“早操后你去办公楼政工组一下。”

“完了!彻底完了!!”无边的恐惧笼罩着他。他胡里胡涂做完早操,随着班级的队伍从环城路向校园跑去,

整个人好像在队伍中飘,心中说着:“同学们,再见了!白云蓝天,再见了!”到了政工组,

两个中年模样的人询问他关于吴续久的情况,他如实相告。

最后,他们两个好像非常友善地说:“你没事了,不要害怕!”

可胡健怎么可能不害怕呢!

不久就传来了吴续久以现行反革命罪被批斗劳改的消息。

吴续久后来回忆说:那天早上进教室时,他发现教室窗户都被用纸糊了起来(神秘),桌凳也变动了。

吴一到自己座位上坐下,两名壮实高大的同学就夹着他坐下,

市文教卫系统革委会的头头和一中革委会的头头也走过来了,

当众宣布:“把现行反革命分子吴续久押起来!”吴续久就这样收押了。

当时他不到14岁。

所谓的反动标语根本不是吴续久写的。

“当时我父亲、我舅舅都被打成走资派,我怎么敢写反动标语呢?

我怎么也不承认,并提出可以通过验笔迹等方法查出写标语的人。”

革委会的头儿们先是来硬的:“你父亲、你舅舅都被批斗,你不可能没有阶级仇恨的,

反动标语不可能不是你写的!”

后来他们又玩软的:“你承认了吧,你很小,可以宽大处理,不会影响你的上学、你的前程。”

一个不足14岁的小孩子,哪里经得起那些横高竖大的大人们一天一夜的折磨,

吴续久终于在审他的人事先写好的纸上签了字。这些成年人欺哄逼供孩子,真是其无后乎!

就这样,吴续久成了现行反革命,不准再上学,不断地被批斗,并在学校里劳动改造。

2021-06-04