读1900年第45期《清议报》,见到一则颇有趣的材料。

材料的主旨,是呼吁清帝国的四万万民众共同集资,给光绪皇帝买一份人寿保险。

为什么要发起这种呼吁?

作者解释说:光绪皇帝“圣德英明”,关心“四万万同胞之危苦”,于戊戌年(1898)下诏推行变法,“百日之内,天下悚动,万国拭目”,都觉得中国强盛有望。没成想很快发生了“八月大变”(指慈禧以疾病为借口软禁光绪并中止维新),四万万同胞自此失去了依靠,只能日夜祷告期盼“我皇上之无病而亲政也”……总之,在作者看来,光绪皇帝是一位“舍身救民”的好君王,四万万大清同胞都爱戴他,都希望他无病无灾,“人人咸同此心,咸怀此愿”。

那要怎样才能让光绪皇帝无病无灾呢?作者提供的办法,便是集资给光绪买一份人寿保险。文章说,外国有“保人命公司一事”(也就是今天常说的人寿保险公司),富贵之人都会出巨资为自己的寿命买保险,大清子民也可以为光绪皇帝买上一份作为寿礼:

“买保人命公司于英德美日法奥意列国,以万万之数极多为度。则以我四万万人共保之,地球之列强共保之,则我皇上之圣寿必可保,而中国之寿可保,四万万同胞之寿亦可保矣。然实不徒为皇上买保险,实为中国买保险,为我四万万人身家性命各自买保险也。”①

为什么向欧美列强的人寿保险公司买了巨额保险,便能保住光绪皇帝的性命?

作者解释说:“查保险之例,各国不同。大概买一可得十数倍。若四万万人各出一元,则有四百兆元。买保险可以四百京元,过于前年偿日本之兵饷二十倍。皇上有此四百京元做保险,则我皇上安稳如南山之寿矣。”——虽然各国保险公司的赔率不同,但大体的理赔比率是十多倍。四万万人各出一块钱给光绪买保险,光绪如果死了,各国保险公司便须理赔四十亿两白银(此处兆、京的用法与现在不同,仅据超过《马关条约》赔款二十倍来做计算)。有这四十亿两白银做保障,皇帝的性命一定可以稳如泰山。

最后,作者呼吁全体国民,不必拘泥于人均一元的标准,可视自身贫富情况参与,“富者万金,贫者一钱”,共同参与此项盛举。

这篇文章未提及任何具体的保险公司及其产品,显然不是一篇卖保险广告软文,而是真的在就如何保住光绪皇帝的性命出谋划策。

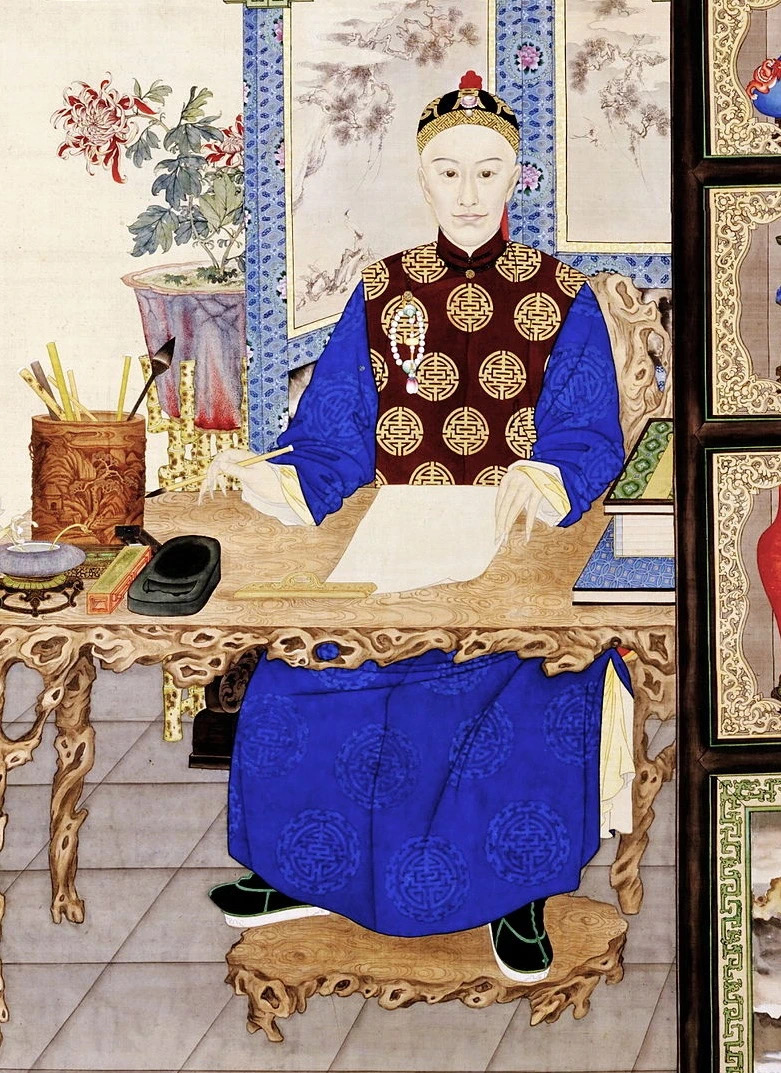

慈禧于1898年9月21日软禁光绪宣布重新训政后,便以光绪的名义下诏求医,营造出一种皇帝病重的假象。当时京城内外盛传慈禧将另立新君,而光绪已然遇害。1900年初,慈禧又推动“己亥立储”封溥儁为“大阿哥”,想要让光绪“自然死亡”,再以溥儁继承帝位。

《清议报》的这篇奇文,便是在这样一种时代背景下刊出的。作者自己也说,提出给皇帝买人寿保险的建议,是因为见到“报纸所传,(光绪)噩耗无常,旦夕不定”,内心非常忧虑。

虽然文章没有明言,但作者的盘算相当清晰:给光绪在众多外国公司买了巨额人寿保险,慈禧若将光绪害死,事涉巨额赔偿,外国公司必会介入理赔纠纷,必会要求调查光绪的真实死因。慈禧若拒绝,这些公司必会寻求本国政府的帮助来压迫慈禧,继而引发外交纠纷。如此,对慈禧来说,最好的选择便是不要谋害光绪。

策略虽妙,却有唯二的两大难题:(1)哪家外国保险公司愿意承接这样的业务?(2)四万万大清百姓人均集资一元说起来容易,实操却全无可能性。所以,《清议报》的编辑也说,这篇文章来自像屈原那样的“泽畔行吟之士”,希望读者“不笑其迂”,不要笑话他这个建议很迂腐。

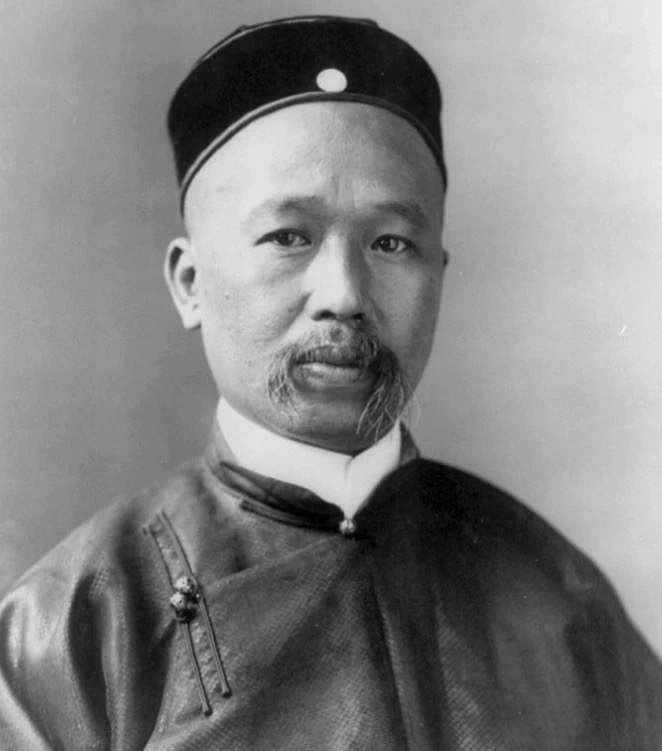

据《清议报》的编辑说,稿子是一位署名“图南拱北子”的人,自“吉隆邮局”发过来的。“图南拱北子”虽是假名,却显示作者是个关心时局之人;吉隆便是吉隆坡。笔者颇怀疑这篇奇文的作者乃是康有为、梁启超一系之人,也就是当时通称的“康党”。理由有二:

(1)《清议报》本身就是康党戊戌年后于日本横滨创办的一份机关报。梁启超是负责人之一,也是主要撰稿人。康有为一度要求该报只可抨击慈禧、荣禄与袁世凯等(梁启超经常逾越该限制)。在吉隆坡,康党恰也设有保皇会。

(2)康有为很早便接触到了西方的保险业务。戊戌年他上奏的变法主张中,便提到可在各省开设商务局,“每商局皆令立商学、商报、商会、保险公司……”②康还曾拿“保险公司”做比喻,来解释政治问题,说“立宪之有虚君,犹商务之有保险公司云耳;民主之无虚君,犹商务之无保险公司云耳。若无保险,猝有水火之灾,则资本易丧;若有保险,则频遇水火,资本仍存。”③

事实上,刊登文章呼吁为光绪皇帝买人寿保险的《清议报》,也给自己买了商业保险,只是理赔不太成功——1901年前后,该报遭遇火灾,报馆与保险公司交涉理赔事宜,结果却“因保险单误书总理人姓名为林北泉,西人保险行不允赔偿损失”④,使得报馆损失惨重。 (来源:腾讯新闻)

①《恭祝大清光绪皇帝万寿 士民爱戴募皇帝买保险公司启》,《清议报》1900年第45期。其余引自该文这不再赘注。

②茅海建:《 从甲午到戊戌康有为《我史》鉴注》,生活·读书·新知三联书店2018年版,第543页。

(来源:腾讯新闻)

①《恭祝大清光绪皇帝万寿 士民爱戴募皇帝买保险公司启》,《清议报》1900年第45期。其余引自该文这不再赘注。

②茅海建:《 从甲午到戊戌康有为《我史》鉴注》,生活·读书·新知三联书店2018年版,第543页。

④冯自由:《革命逸史》初集,中华书局1981年版,第64页。对于此次火灾与理赔纠纷,杜新艳的《<清议报>停刊考》有许多新见解,见《云梦学刊》2008年第5期。

============================================================================

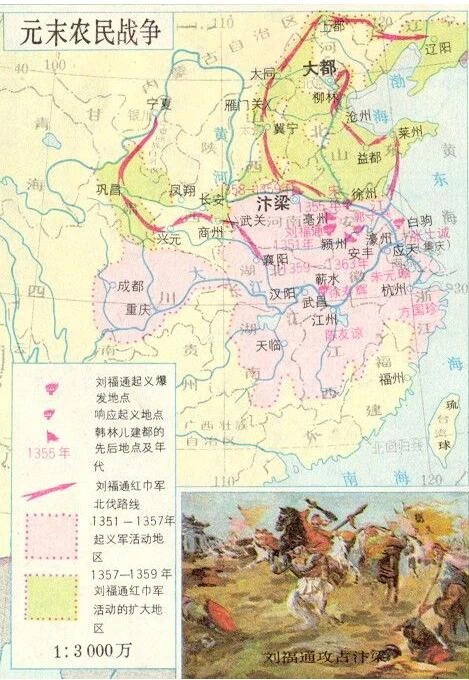

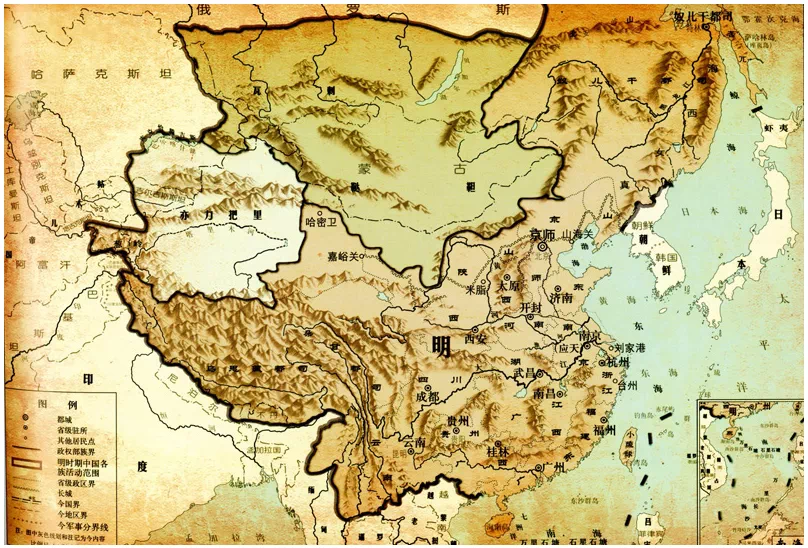

在长达十七年的元末农民反元战争中,朱元璋所带领的大明军队,十余年间先后歼灭、俘虏、收编蒙古籍、中亚籍军士及非战斗人员(包括妇女儿童)数量高达150万人。

这些人员当中,真正从肉体上加以消灭的,主要是有战斗力的青壮年蒙古军士,其比例不到总数的三成;而活下来且被收编的,则主要是放下武器的专业军士、手工业工匠、车夫和职业炮手(他们中的大多数人具有草原民族血统)以及大量被遗弃的妇女儿童。这样,到元末农民反元战争结束后的1369年(明洪武二年),明军所收编、管理的这些被统称为色目人的战俘和非战斗人员,数量仍高达80万人。

如何处理安置这些来自中亚和漠北高原的外邦人?是将他们集体遣返回漠北和中亚草原,让他们有可能再次繁衍壮大,成为大明王朝未来潜在的北方威胁?还是将他们从肉体上彻底消灭,一劳永逸地一次性了断汉、蒙百年来结下的家仇国恨?这是摆在大明王朝新政府面前的一张严肃考卷。

雄才大略而匠心独具的大明开国皇帝朱元璋和他的群臣谋士们再三权衡利弊得失后,选择了一个迄今为止都闪烁着智慧光芒的新思路、新战略。那就是:思想上接纳他们,物质上安置他们,精神上同化他们。

史料记载,朱明政府当时对这些被统称为“色目人”的战俘和非战斗人员的处置,主要有以下几种方法和途径。

1.对于那些已经被解除了武装的蒙古专业军士、波斯工匠、阿塞拜疆车夫和阿拉比亚炮手,大明政府主要采用“甄别入列”的办法,将其中一部分技术娴熟、年轻力壮的军士、工匠、车夫和炮手,重新分散编入明军作战序列,成为大明军队的一个组成部分。

这些人在后来的南征大理、西征吐蕃(今四川阿坝藏区和甘肃甘南藏区)等重大军事行动中,起到了十分重要的辅助作用;战后又在恢复当地生产、稳定社会治安、推动社会秩序化管理中,成为一支不可或缺的力量。这些已被汉化的外邦人的直系后裔,迄今还生活繁衍在云南、贵州、四川、甘肃、宁夏、青海的一些地域,除少部分人皈依伊斯兰教,成为当地穆斯林(如甘肃临夏的东乡族人)外,其余绝大部分均融入了当地主体民族群落。

2.对于那些身无技术特长,或身体已不再年轻的普通军士和后勤保障人员,则将他们列为军屯户,以小建制方式统一安置到远离中心城市的山地和丘陵地带屯田守值,然后在政府主导下适配结婚、成家立业,平日耕种劳作,轮流守城,战时自带军需马匹奔赴前线。

这些军屯户通过与当地汉族和其他少数民族妇女婚配后所繁衍的子女,则由政府统一赐予汉姓,或自随母姓,再以世袭方式,留他们在当地继续屯田守值,这为大明王朝战后恢复生产、发展经济、巩固国防,提供了源源不断的人力资源。

这部分人的直系后裔,主要分布在今山西、陕西、甘肃、宁夏、青海和内蒙古河套等地区,几百年后的二十世纪,他们中的很多人其族别虽然已变为当地汉族人,但却仍然记得自己祖上的蒙古籍贯和军屯户身份,戏称自己的先祖“当年是给大明皇帝养马的人”。

3.至于那些被收养的色目人、蒙古人血统的妇女儿童,大明政府首先鼓励妇女进行异族通婚。规定:凡主动嫁入汉族之家的色目人、蒙古人妇女,妻随夫姓,夫唱妇随;其所生养的子女,子随父姓;凡收养了色目人、蒙古人孤儿的汉人家庭,除按所收养的人头无偿取得等数额田亩牲畜外,还享受五年内免征人头税的政策优惠。

这些色目人、蒙古人妇女所繁衍的后代,主要散落在今天的河北、山西、山东、河南和江苏北部、安徽西部山区的一些乡镇和自然村落,他们至今仍称蒙古人为自己的“娘舅”。

大明政府所制定的上述安置政策与当时正在大力推行的山西洪洞县大移民计划相配套(为了便于统一领导,大明政府当时还专门成立了一个政府权力层面的管理机构,叫屯田司,由一位叫康茂才的高级军官担任屯田使,统一协调全国屯田移民事务),自洪武二年(1369年)起,至建文元年(1399年)终,通过三十多年不间断的政策引导和行政推动。

这些措施在有效加速明朝初年中原地区民族融合进程的同时,也对当时边疆地区人口资源的迅速增长和人口素质的普遍提高,产生了积极的影响;对明王朝战后经济的复苏和社会秩序的稳定,也起到了一定促进作用。

朱元璋作为这一政策的制定者、倡导者和践行者,在敦促他的政府、属下和人民,在明初经济重建和社会和谐发展道路上所开创的这种民族融合范例,以及在践行这一政策过程中所积累的实战经验,对后世的影响不可谓不大。

史料记载,朱元璋的爱将蓝玉率大明军队荡平北元老巢后,曾欲将被俘的年轻皇妃和贵女据为己有,结果引发皇妃、贵女因羞愤而大量自杀。这件丑事传到首都南京后,朱元璋听闻十分震怒,大骂蓝玉枉为人子、枉为人臣。后来蓝玉谋反案爆发,淫辱蒙古皇妃,私拿蒙古贵女,就被说成是蓝玉罪不可赦、该灭三族的五大罪行之一被记录在案。

此足见,朱元璋在明初制定的民族融合政策,绝不仅仅是给人看的。六百年后中国大地上相继产生的新疆、黑龙江、内蒙古、甘肃生产建设兵团,就是这种民族融合政策在二十世纪特定环境下的延续与重演。

〔2〕《太祖高皇帝实录》董 伦 著 中华书局2016

〔3〕《明史纪事本末》 谷应泰 著 中华书局 1977

〔4〕《明代的军屯》王毓铨 著 中国出版集团2009

〔5〕《明代军屯处所及管屯公署》 肖立军著 史学集刊2019

............................END............................