嗑到了,但这几位顶流,很可能炸不出一点水花…

二十多年前,那时我还年轻…

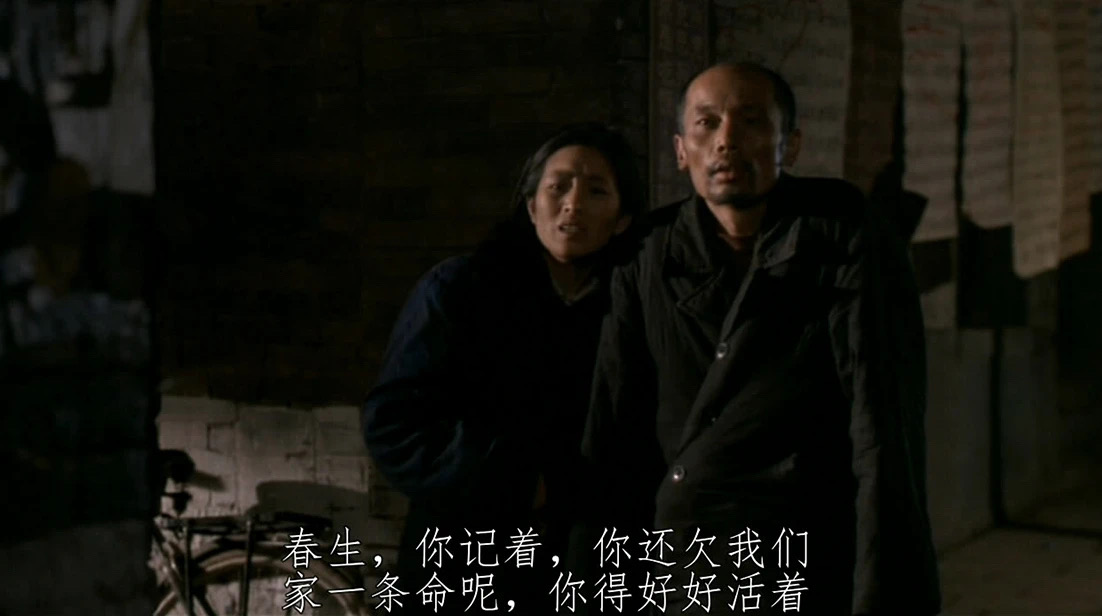

有一天,我看了张艺谋的电影《活着》,看完很激动,赶紧去找原著小说…

当晚我躲在被窝里看了个通宵,直到天光渐亮,恍如隔世...

我仿佛站在福贵的身后,看着他度过了一生…

那天,我记住了作者的名字:余华。

后来,我读完他所有长篇《在细雨中呼喊》《活着》《许三观卖血记》《兄弟》《第七天》,以及最近出版的《文城》。

无论是很有争议的《兄弟》和《第七天》,还是更有争议的《文城》,我都很喜欢…

所以,你们可以把我称为“脑残粉”…

大概是在2000几年的时候,我买了一张碟,名叫《小武》…

此后,贾樟柯导演的作品,我再没有错过…

谁能想到,2021年的9月,我有幸看到这样一部电影…

导演:贾樟柯。

主演之一:余华。

这部《一直游到海水变蓝》将于9月19日在中国内地公映,它是一部110分钟的纪录片,讲述的是几位作家和他们的家乡之间的故事…

这几位作家包括:贾平凹、余华、梁鸿、已故作家马烽的女儿…

目前,我还没看过电影,所以这篇推送写的不是电影,写的是余华的故事…

或许,电影公映后,我会写一篇影评…

或许,也不会再写了…

无论怎样,推荐大家去看《一直游到海水变蓝》,因为这是一部贾樟柯电影,因为这是一部纪录片,因为它讲述了中国人的故事…

1960年4月3日,余华在杭州出生,因父母工作调动,举家迁往海盐县…

父亲是外科医生,母亲是内科医生,余华的童年都在医院里度过…

有时候,余华和哥哥会溜进手术室,看见父亲戴着透明手套,手从病人肚子上划开的口子伸进入,扒拉着里面的肠子和器官…

此时,父亲发现兄弟俩,大吼一声:滚出去!

余华一家住在医院宿舍楼,宿舍对面就是太平间…

因此,余华小小年纪就见惯了生离死别,也听惯了死者家属的哭声,有时候,他会搬一把小板凳,坐在家门口,远远看着人们一边哭着一边相互安慰…

多年后他在杂文中写道:我觉得哭声里充满了难以言传的亲切,那是一种疼痛无比的亲切…

夏天的时候,余华喜欢一个人在太平间里待着,那水泥砌成的床非常凉快,躺在上面无比清凉…

多年后,余华读到海涅的诗“死亡是凉爽的夜晚”,他说:海涅写下的,就是我童年时在太平间睡觉的感受…

有一次,为了逃避家务活,余华装病,说自己肚子疼…

父亲摸了摸他的右下腹,问他是不是这里疼,余华点了点头…

当天晚上,余华躺在了医院的手术台上,身为护士长的母亲在他脸上盖了一块布,往他嘴里倒了点发苦的粉末,没过多久,他就失去了知觉…

余华醒来后,他的阑尾被割掉了…

多年后,余华问父亲,当时他的阑尾是不是应该切掉…

父亲说,有点红肿,应该切掉…

后来,余华在一篇杂文中写道:我的看法和父亲不一样,我认为这是自食其果。

大概是因为出生在医生家庭的缘故,多年后,余华成了一名牙医…

当了五年牙医,在观看了数以万计的张开的嘴巴之后,余华感到有些厌倦了...

多年后他写道:我知道世界上什么地方最没有风景,就是嘴巴里。

他经常站在牙科医院的窗前,看到文化馆的人整天在大街上游手好闲地走来走去,心里十分羡慕…

为了有朝一日能够进入文化馆,他决定开始写作。

于是,上世纪80年代,中国文坛冒出一个新人,年纪轻轻却下笔如刀…

据不完全统计,短短三年间,他就在8篇小说里杀死了29人…

那一年,余华26岁…

多年后,他回忆这段时光时写道:白天我在写作世界里杀人,晚上我在梦的世界里被人追杀,周而复始,我的精神已经来到崩溃边缘…

余华解释自己这段时间沉溺暴力的原因:

其一,出生于医生家庭和在医院里长大的经历,目睹了太多血腥和死亡。

其二,那个特殊时代,他在童年时接触到了太多暴力。

1991年,余华发表个人首部长篇小说《在细雨中呼喊》,在这个故事中,血腥和暴力居然减少了很多…

据说,是因为,某个深夜,在经历了又一个追杀噩梦之后,余华在充满冷汗的被窝里警告自己:以后不能再写血腥和暴力的故事了。

1992年的一天,余华听到一首名叫《老黑奴》的美国民歌…

歌词讲述了一个在棉花地里采摘的老黑奴,他经历了苦难的一生,家人都先他而去,而他依然友好地对待这个世界…

余华说:这首歌深深地打动了我,我决定写下一篇这样的小说,写人对苦难的承受能力,对世界的乐观态度,人是为活着本身而活着,而不是为了活着之外的任何事物而活着。我感到自己写下了高尚的作品。

有趣的是,如果你去QQ音乐搜索《old black Joe》这首歌,你会在评论区发现,有一半的人是因为看了《活着》来听的,而另一半是因为袁隆平院士生前很喜欢这首歌...

1994年,张艺谋执导,改编自余华同名小说的电影《活着》在法国戛纳公映,斩获三项大奖,葛优成为中国内地首位戛纳影帝...

这部电影至今仍被公认为是张艺谋最好的作品,没有之一…

这本小说先后被翻译成英文、法文、意大利文、日文、韩文…

即使在出版20多年之后,时至今日,它仍然站在中国每一间书店的畅销书榜单TOP10的位置上…

这是一个怎样的故事?

充满阳光的下午,有个老农在农田里耕作,他的身边,有一头跟他一样名叫福贵的老牛…

在一棵茂盛的树下,他向一个年轻人讲述了自己一生的故事…

从上世纪40年代到80年代,福贵经历了中国历史翻天覆地的四十年巨变…

在这四十年里,他的父母、妻子家珍、女儿凤霞、女婿二喜、儿子有庆、外孙苦根、他的朋友、他的敌人…

因为天灾,因为人祸,因为病痛,因为饥饿,因为权势逼人,因为命运无常,他身边的每一个人,都离他而去…

只剩下他自己,和一头跟他同名的老牛…

第一次读到《活着》这本书的,我用了一个通宵,读完十几万字…

那时候我还年轻,没什么经历,这本书让我知道了什么是苦难,什么是命运无常,以及为什么要珍惜身边的每一个人…

第二次读《活着》,是在十多年后,我无意中读到余华为中文版、英文版、日文版、韩文版、麦田版所写的五版自序…

他在韩文版自序中写道:《活着》讲述了一个人和他的命运之间的友情,这是最为感人的友情,因为他们互相感激,同时也互相仇恨;他们谁也无法抛弃对方,同时谁也没有理由抱怨对方。他们活着时一起走在尘土飞扬的道路上,死去时又一起化作雨水和泥土。与此同时,《活着》还讲述了人如何去承受的巨大的苦难,就像中国的一句成语:千钧一发。让一根头发去承受三万斤的重压。他没有断。我相信,《活着》还讲述了眼泪的宽广和丰富;讲述了绝望的不存在;讲述了人是为了活着本身而活着,而不是为了活着之外的任何事物而活着。

有很长一段时间,我推荐我认识的每个人去读这五版自序,包括每一个「乌鸦电影」的同事…

读完这五版自序,你会发现,这不仅是一个苦难和忍受的故事…

大概是在2000年左右,我读到余华的第三部长篇小说《许三观卖血记》…

这本小说对我的冲击和震撼,不亚于《活着》,甚至更强烈…

2015年,这个故事被韩国电影人河正宇改编成电影《许三观》,因为文化差异等原因,成片质量不理想,远没有达到原著小说的高度…

故事大概是这样…

许三观第一次卖血,是跟着同村的根龙和阿方去的…

路上,他们在村口的河沟里舀了几碗水,咕咚咕咚的喝了下去…

阿方说:这水喝多了,人身上的血也会跟着多起来,水会浸到血里去…

这一次,卖了400毫升血,拿到35块钱…

卖完血之后,他们来到胜利饭店,一人点了一盘炒猪肝、二两黄酒…

阿方说:猪肝是补血的,黄酒是活血的,卖了血就要补回来…

凭着卖血的35块钱,许三观把卖油条的姑娘许玉兰娶回了家…

许玉兰在五年时间里生下了三个儿子,许三观给他三个儿子取名叫许一乐,许二乐,许三乐。

许三观没想到的是,在今后的几十年里,他要反复卖血…

因为孩子闯了祸,因为孩子要治病,因为家里揭不开锅,因为要给孩子找工作…

每次遇到过不去的坎,许三观就去卖血,总共卖了十一次…

直到有一天,许三观老了,头发白了,牙掉了七颗,脑子也不太清楚了…

这一天,他在街上闲逛,路过胜利饭店,他闻到了炒猪肝的气息…

他很想吃一盘炒猪肝,喝二两黄酒…

他决定再去卖一次血…

但血头告诉他:你都老成这样了,没人会要你的血,只有油漆匠会要你的血,家具做好了,上油漆之间要刷一道猪血…

那一天,许三观哭了,他卖了一辈子血,每次都是为别人去卖的…

现在,他想为自己卖一次血,居然卖不出了…

他想着四十年来,今天是第一次,他的血第一次卖不出去了。

四十年来,每次家里遇上灾祸时,他都是靠卖血度过去的,以后他的血没人要了,家里再有灾祸怎么办?

他敞开胸口的衣服走过去,让风呼呼地吹在他的脸上,吹在他的胸口;让混浊的眼泪涌出眼眶,沿着两侧的脸颊刷刷地流,流到了脖子里,流到了胸口上,他抬起手去擦了擦,眼泪又流到了他的手上,在他的手掌上流,也在他的手背上流...

我第一次读到这个故事,我感到很悲伤,但又有一点温暖…

我在许三观身上看到的,不仅仅是苦难和悲伤,还有身而为人的善良,作为一个父亲的责任,以及为爱牺牲的勇气…

我记得,在《许三观卖血记》的腰封上写着这样一段话:

卖血是为了娶亲,是为了救治重病的儿子,是为了款待贵宾,是为了不被饿死,是为了生存...但是最终,是为了爱和可笑的尊严。

余华的另外几部长篇《兄弟》《第七天》和《文城》,因篇幅所限,也因为有些特殊原因,我就不在这里描述了…

总之,我把余华的所有长篇都推荐给你们,按我个人喜好做了一个排序:《兄弟》——《许三观卖血记》——《活着》——《在细雨中呼喊》——《第七天》——《文城》

说回最近即将公映的这部《一直游到海水变蓝》,片名来自余华的一段独白…

他说:小时候,我每年夏天都在海里游泳,有一天,我一直游,我发现自己进入一个海流,我知道我不能挣扎,只能跟着海流走,一直游到海水变蓝。

这句话,暗合了余华这些年的创作…

那就是,通过一个人或者一个家庭的起起伏伏,去发现荒诞,去观察人性,去纪录一个时代…

正如在他《兄弟》后记所写的:一个西方人活四百年才能经历这样两个天壤之别的时代,一个中国人只需四十年就经历了。四百年间的动荡万变浓缩在了四十年之中,这是弥足珍贵的经历。连结这两个时代的纽带就是这兄弟两人,他们的生活在裂变中裂变,他们的悲喜在爆发中爆发,他们的命运和这两个时代一样地天翻地覆,最终他们必须恩怨交集地自食其果。

短短四十年,福贵从一个地主家的傻儿子,变成了一个与牛相伴的孤寡老人…

短短四十年,许三观的血从价值三十五元,变成了只配拿给油漆匠刷家具…

短短四十年,李光头和宋钢命运,发生了天翻地覆的逆转…

时间无须通知我们就可以改变一切…

面对无可阻挡的时代浪潮,福贵、许三观、李光头、宋钢…

作为一个平凡的个体,他们渺小如微尘,他们只能一直游,用尽全身力气的游,一直游到海水变蓝…

幸运的是,这个世界上有像贾樟柯、余华、贾平凹、梁鸿这样的人,他们愿意去讲述一粒微尘的故事…

福贵、许三观、李光头和宋钢、刘成和珍子、梁庄的村民,他们的故事虽然不宏大,不壮丽,却有属于他们自己的惊心动魄…

有时候,我在想,或许,余华笔下人物的故事,早在他的童年时期,就已经注定了…

那时候,他还是一个懵懂少年,还没有看过大海,也没有经历过风浪,但他已经在手术室的门口,目睹了太多生离死别…

只有见过生死的人,才有资格谈人生…

本文部分参考资料来源:《我们生活在巨大的差距里》余华|《没有一种生活是可惜的》余华|《余华评传》洪治纲|《活着》余华|《许三观卖血记》余华|《兄弟》余华|《一直游到海水变蓝》预告片