大清第一情种:慧极必伤,情深不寿

时值暮春,京城刚刚泛绿的林中,几株红杏盛开着花儿。大清权臣纳兰明珠的府上,来了位杭州的女客。

舒穆禄雪梅小姐芳龄十四,她的母亲纳兰氏是纳兰明珠的胞妹,日前刚刚病故,而父亲舒穆禄庆吉也在不久前赴任南京途中遇难去世。父母双亡、孤苦伶仃的她,应舅家邀请,到京城寄居。

舒穆禄小姐下了桥进门,一路上不动声色地打量着金碧辉煌的偌大相府。

入目皆是朱甍碧瓦,雕梁画栋,穿过一处两旁对称的游廊,挂着鹦鹉、画眉等各样珍贵的鸟雀,一派莺歌燕舞。不远处,连片碧波兰亭的造景园林,颇具江南韵味,可大略窥见主人品味。

果然是天上神仙府,人间宰相家。

来到一处上房门口,几位艳妆丽服的丫鬟笑着迎出来:“瞧!这不来了么?夫人正惦记着姑娘呢。”

舒穆禄雪梅与觉罗氏夫人,也就是她的舅母说过好一番家常话后,房门外间忽然传来一声传报:“冬郎公子来了。”

大步跨进来的贵公子,正是纳兰明珠的长子——纳兰性德,小名冬郎。

四目相对,舒穆禄小姐却又迅疾垂下了双眸,终还是忍不住不时偷眼瞧着。纳兰性德在母亲的引见下,笑着向舒穆禄雪梅说:“这位妹妹,我曾见过的。”

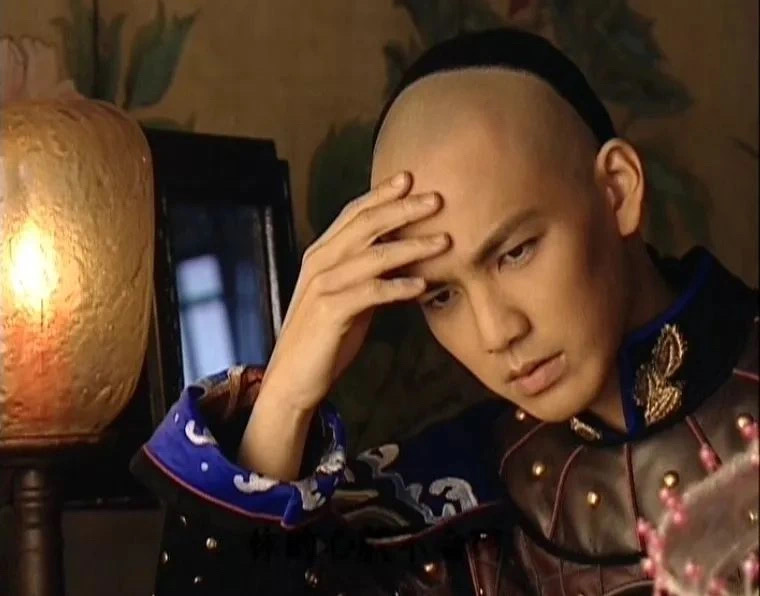

▲《康熙秘史》中纳兰性德的剧照。

啊,不,上面那句话自然是宝玉初见黛玉时所说的,纳兰性德对他表妹讲的是另一番话。

正是辘轳金井,满砌落花红冷,蓦地一相逢,心事眼波难定。谁省?谁省?从此簟纹灯影。

——纳兰性德《如梦令·正是辘轳金井》

高大的庭院里,围着栏杆的金井边,寂然无人。石阶上满是飘落的杏花,一层又一层。随风吹来杏色的裙摆,她蓦地出现,意外相逢。乍然相见间,心胆开张,这一来,初见的印象在纳兰性德的脑海中便永不磨灭了。

从此,两人在同一片天空下,同一座府邸里,同窗共读,同游书海。一个是翩翩少年郎,写得一手好文章;一个是绝色佳人女,弹得一手好弦琴。只可惜,未等情窦初开的二人回味过来,这段爱恋就如昙花一现,匆匆而逝了。

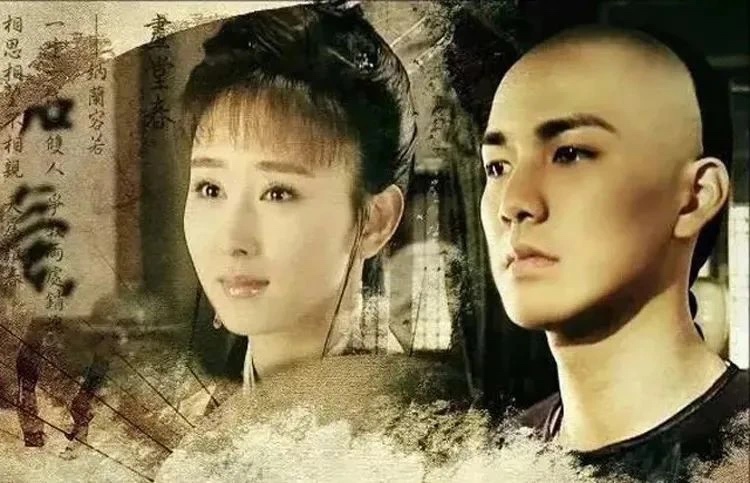

▲《康熙秘史》中纳兰性德的剧照。

因为,他的表妹要去参加选秀。

选秀是清代独有的一个制度。清军入关后规定,凡是满族八旗人家中13至16周岁的女子,必须参加每三年一次的选秀,选中者将成为皇帝的妃嫔或皇室子孙的福晋。清代后宫中,无论是皇后还是宫女,无一例外都是从旗人女子中选出。若有八旗子女未参加选秀,将终生不得嫁人。

最终,才貌出挑的表妹作为秀女被选入了皇宫,两人顿成陌路。

都说一入深宫深似海,幸运一点的能成为极少数得到宠幸的妃嫔,普通的大多数只能“缦立远视,而望幸焉,有不见者,三十六年”。纳兰性德从小就被老师查慎行夸赞熟读经史,过目不忘,聪慧机敏,哪里会不曾耳闻这些载于典章里的血和泪?

他愁思郁结,暗暗发誓,无论如何一定要再见她一次。

上天居然给了纳兰性德这个机会。那时康熙皇帝的原配、皇后赫舍里氏生下皇子胤礽后崩逝,康熙为皇后举办了隆重的葬礼,皇宫大办道场,每天都有无数喇嘛进宫诵经。纳兰性德不知通过什么手段,买通了进宫诵经的喇嘛,穿上袈裟,把自己装扮成僧人,冒着满门抄斩的重罪,混杂在人群中进了皇宫。

这一回,两人在人群中遥遥注目,他看到了她,她也看到了他。雪梅想要开口,尽述心中悲苦,却终究无语对视,强忍泪水,转身离去,临到转角又拔下鬓边玉钗,轻叩回廊。这便是两人的最后一面。

纳兰性德回府后,终日神思恍惚,宫中相见的一幕,历历在目。

相逢不语,一朵芙蓉着秋雨。小晕红潮,斜溜钗心只凤翘。

待将低唤,直为凝情恐人见。欲诉幽情,转过回廊叩玉钗。

——纳兰性德《减字木兰花》

不久,雪梅吞金自尽的消息传来,纳兰性德更感哀伤。他无法再得知雪梅心里的感受,也无法简单地推脱原谅自己,安慰自己一切与己无关。

他曾以一个失恋女子的口吻,写下一阕词,语气清冷地控诉一段无望的爱恋。

人生若只如初见,何事秋风悲画扇。

等闲变却故人心,却道故人心易变。

骊山语罢清宵半,夜雨霖铃终不怨。

何如薄幸锦衣郎,比翼连枝当日愿。

——纳兰性德《木兰花令·拟古决绝词》

这段情感经历过于跌宕离奇,后世人大多觉得不真实,但由于传说非常盛行,以至于几十年后,乾隆皇帝在读了和珅呈献的《红楼梦》后,沉默良久,感叹直言:“此盖为明珠家事作也。”

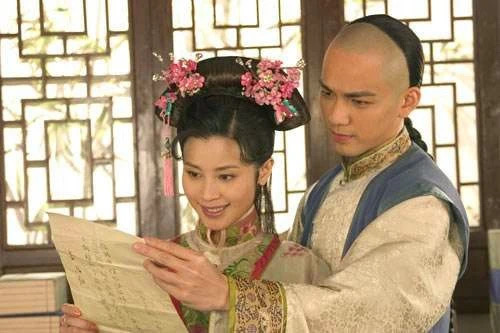

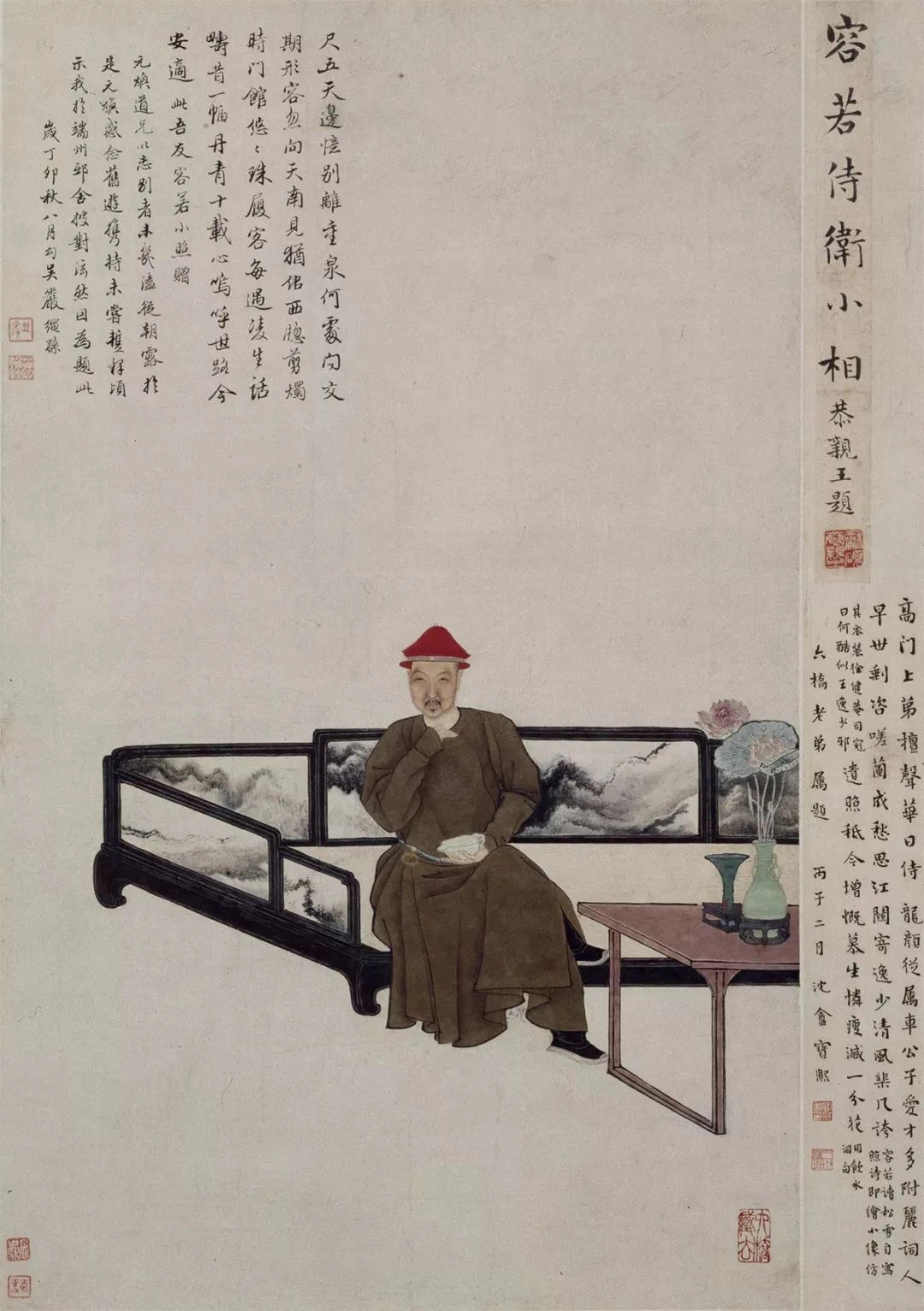

▲纳兰性德(1655-1685)画像。

日子还在向前走。情场失意的纳兰性德在学业上要顺意得多,比同时代那个爱写狐鬼故事却一辈子连乡试都考不过的大叔也要幸运太多。

康熙十一年(1672年),17岁的纳兰性德进入国子监学习,成为了一名贡生。他饱读诗书,文武兼修,很快就引起了国子监祭酒徐元文的注意,徐元文曾在别人面前称赞他:“司马大人之贤公子,绝非常人!”

司马大人指的是纳兰性德的父亲纳兰明珠,因当时明珠任兵部尚书,相当于古代的大司马。

纳兰明珠是一个很有政治手腕的官僚,“辩若悬河,兼通汉满语言文字”。他凭借索额图的引荐步入官场,却又在羽翼渐丰后与索额图分庭抗礼,最后甚至扳倒了索额图。

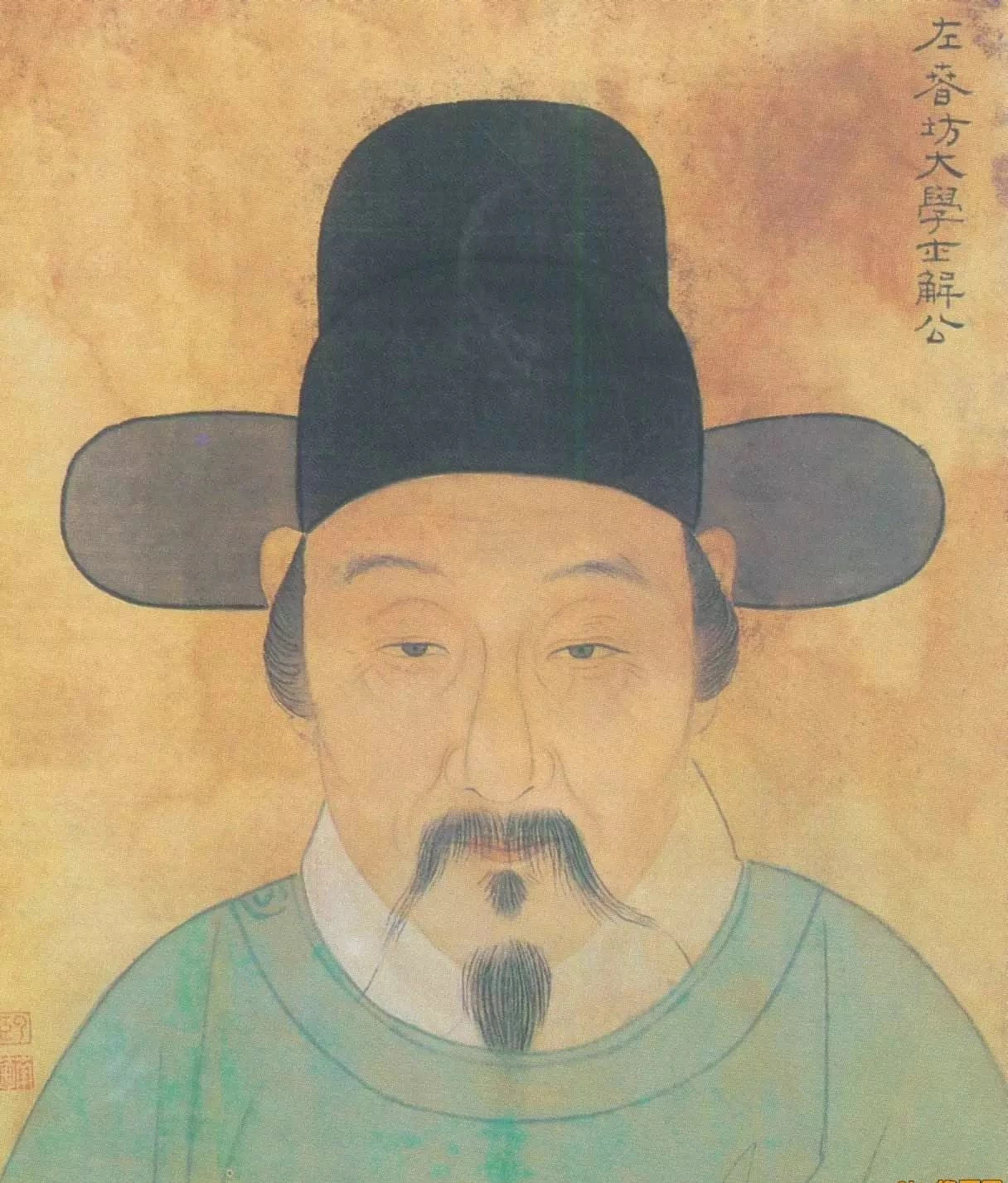

▲纳兰明珠(1635-1708)画像。

当时社会上流传着一首民谣:“要做官,问索三;要讲情,问老明。”索三指索额图,老明就是明珠。无论是做官还是讲情,都离不开权力和钱财。所以,纳兰性德家里的情况,简直就和《红楼梦》所写的贾府一样,有“烈火烹油,鲜花着锦之盛”了。

不过,徐元文夸赞纳兰性德也不是为了讨好明珠,而是从文学的角度,认为纳兰性德确实是一个不可多得的人才。

在徐元文和明珠的鼓励下,纳兰性德参加了顺天府的乡试,一一通过了武试和文试,年纪轻轻金榜题名,获得了举人的头衔,可真意气风发。中举后,徐元文把纳兰性德推荐给了他的兄长,当时的内阁学士徐乾学,接受更高一层的名师教育。

康熙十二年(1673年),纳兰性德凭借着自己深厚的学识,参加会试中第,成为贡士,他的试卷还被作为优秀试卷推荐给了朝廷。

就在纳兰性德志得意满,为着殿试的到来摩拳擦掌时,他却突然感染风寒,病倒了。许是由于心中焦虑,纵使寻医问药,病情也依然一天比一天严重,竟到了卧床不起的地步,最后还是错过了殿试的时间。

这对于纳兰性德来说,是个不小的打击。病榻之上,他写了一首诗来表达自己的心情。

晓榻茶烟揽鬓丝,万春园里误春期。

谁知江上题名日,虚拟兰成射策时。

紫陌无游非隔面,玉阶有梦镇愁眉。

漳滨强对新红杏,一夜东风感旧知。

——纳兰性德《幸举礼闱以病未与廷试》

相比之下,久经官场的纳兰明珠倒是淡定得多,一面叮嘱儿子静心休养,宽慰他:“你还小,不用急,可以稍微等一等”;一面又勉励他尽快打起精神来,奋发图强,多读书多增长学问,为三年后新一轮殿试做准备。

病好了以后,颇有些意难平的纳兰性德铆足了一股劲,畅游于无涯的书海中。每周三次骑马过老师徐乾学处请教学问,从天破晓到鸦归巢,孜孜不倦。

随着阅读的深入,他逐渐发现流传下来的宋、元、明书籍很多都错误百出,又或者是损坏严重难以辨认,严重影响了知识的传播。于是他决定搜集汇编一部儒学丛书。徐乾学对此表示大力支持,把自己三十多年来所收藏和校订的书籍全部借给他抄阅,还利用自身影响力四处搜罗书籍,其中包括浙西词派创始人朱彝尊家藏的部分资料。

两年后,一部由纳兰性德出资主持的儒学汇编《通志堂经解》面世。作为主持人的纳兰性德瞬间名满天下,为世人所重,康熙皇帝也对他称赞有加。

此前,纳兰明珠说过他的科举事业可以不用急,但并不代表成家不用急。古人云“成家立业”,往往都是先“成家”而后“立业”的。所以,纳兰家早就为纳兰性德物色了一位门当户对的媳妇。

这位姑娘是担任过第一届两广总督加兵部尚书、都察院右副都御使衔卢兴祖的女儿——卢雨蝉。

两家人对这桩婚配十分满意,但是不得不遵循“父母之命,媒妁之言”的当事人脸上却没有多少喜色,他在想:她再美,美得过辘轳金井边那个随落花翩然而至的女子么?

答案只有当事人心知肚明。

▲《康熙秘史》中纳兰性德的剧照。

卢氏生于北京,长于广州,快成年之时又随父回到了北京,和林黛玉一样,受南北文化交叉濡染熏陶,才藻艳逸。她虽是个女流之辈,素未工诗,没有留下传世作品,但“生而婉娈,性本端庄,贞气天情,恭容礼典”,是个温婉知礼的好姑娘。

水榭同携唤莫愁,一天凉雨晚来收。

戏将莲菂抛池里,种出花枝是并头。

——纳兰性德《四时无题诗》十六首·其六

他们曾在荷香水榭边牵着手一起漫步,看着灰蒙蒙的天空,那下过一整天冷雨的黄昏总叫人易生惆怅。雨稍停了,他们互道了些解愁知己话,嬉戏着将莲菂抛进莲花池,希望种出的莲花都如同人一样成双成对。

陪伴的力量让他们在婚后逐渐尝出了一丝爱恋的甜蜜。

不知不觉中,纳兰性德那颗原本冰冷的心开始变暖,卢氏俨然成了他心上的朱砂痣,同白月光一样,是不可或缺的存在。

纳兰性德白日过徐乾学处受教学习,晚上回到家中,“红袖添香夜读书”。卢氏就如寻常妻子那样,默默地立在一旁,为丈夫熏香、找书、研墨、添茶。烛火摇曳,偶尔两人目光交会,相对莞尔,很有几分岁月静好的味道。

康熙十五年(1976年),又是一个殿试之年,22岁的纳兰性德自然不会再错过这次机会,他一举获得了此次殿试录取进士中的第十名。

▲《容若侍卫小像》,清·禹之鼎绘,故宫博物院藏。

满心欢喜的纳兰性德料想自己必定会被授予翰林院庶吉士,但最后却被康熙授三等侍卫,级别为正五品官员,后来又晋升为一等侍卫。

御前侍卫一直被认为是美差,地位高,待遇好,既代表了皇上的青睐和信任,又暗示将来可能出将入相,位极人臣,在外人看来这是无上的荣耀。但得到美差的纳兰性德却长叹了一口气。

他心中追求的是继续攻读经史,著书立说,干出一番实际的事业,并最终出将入相,而不是现在的宿卫站岗和执事当差——这样简单乏味、循环反复的工作。

成为御前侍卫以后,纳兰性德需要时常伴随在皇帝左右,随时听候调配,与妻子总是聚少离多。

他一贯是多情而浪漫,在理想落空后,便将更多的情绪转投在家庭和爱情。

他入值宫禁,在皇宫中站岗时,总在想卢氏此刻是不是正伫立在阶前,盼望着自己回家:

小屏山色远,妆薄铅华浅。

独自立瑶阶,透寒金缕鞋。

——纳兰性德《菩萨蛮》节选

有时,跟着皇帝南巡北狩,几个月都不能回家,他在想妻子是否正含嗔带恨地埋怨一直不回家也不来信的天涯浪子:

梦里蘼芜青一剪,玉郎经岁音书远。

暗钟明月不归来,梁上燕,轻罗扇,好风又落桃花片。

——纳兰性德《天仙子》

要塞边关寒风初起时,他在想妻子应该正在为自己赶制寒衣吧,那漫长的秋夜里,她要怎样独自度过呢?

鸳瓦已新霜,欲寄寒衣转自伤。见说征夫容易瘦,端相。梦里回时仔细量。

支枕怯空房,且拭清坫就月光,已是深秋兼独夜,凄凉。月到西南更断肠。

——纳兰性德《南乡子·捣衣》

▲《烟花三月》中纳兰性德的剧照。

两人婚后一直没有孩子,家里给纳兰性德张罗着纳了一个小妾颜氏,颜氏过门不久就为他生下了第一个儿子。但纳兰性德并没有因此减少对卢氏的疼爱,为免让她伤心,反而愈加爱护。

康熙十六年(1677年)的春天,是纳兰性德生命中最难忘记的一个春天。

乍暖还寒的暮春时节,卢氏也为他生下了一个儿子,他高兴极了,为儿子取小名海亮。虽然卢氏生产时一度难产,性命攸关,但最终还是顺利生下来了。

本以为好日子要来了,谁料命运再度向他开了个玩笑,戏剧得不似现实:一个月后,卢氏因产后感染风寒,香消玉殒。

那天是农历五月三十日。

卢氏死后,纳兰性德陷入无比悲痛之中。他将妻子的灵柩在寺庙停放了一年多,超过了当时亲王贝勒的停灵时间。他一有空就去寺里陪伴妻子,眼前经常出现妻子的幻影,听见妻子的耳语,梦中也时常出现妻子的芳容。

他在卢氏去世半月后,写下了第一首悼亡爱妻的词《青衫湿·悼亡》。

近来无限伤心事,谁与话长更?从教分付,绿窗红泪,早雁初莺。

当时领略,而今断送,总负多情。忽疑君到,漆灯风飐,痴数春星。

——纳兰性德《青衫湿·悼亡》

纳兰性德的悼亡之音也由此破空而出,成为《饮水词》中拔地而起的高峰,后人不能超越,连他自己也再难超越。

岁月在流逝,而他对卢氏的爱情未曾衰减,纳兰词中悼亡之哀吟没有停止过。无论是花前、月下,还是清明、七夕,抑或是重阳、忌日,每念及和卢氏生前的恩爱,纳兰性德就有泪如雨,一生如此。

谁念西风独自凉,萧萧黄叶闭疏窗。沉思往事立残阳。

被酒莫惊春睡重,赌书消得泼茶香。当时只道是寻常。

——纳兰性德《浣溪沙》

那些过往“只道是寻常”的日子不再有了。

卢氏走后,家里为他又续娶了一房门当户对的媳妇官氏。官氏的父亲是光禄大夫、少保、一等公瓜尔佳颇尔喷,也属一手遮天的显贵世家。算来,还是纳兰性德的上司。这桩政治联姻在两家人看来也是很满意的。

这一回,纳兰性德却绝没了哪怕一丝丝的期盼,他的意志逐渐消沉,在佛经中寻找精神慰藉,他的思想有了很大的改变。

心灰尽,有发未全僧。风雨消磨生死别,似曾相识只孤檠,情在不能醒。

摇落后,清吹那堪听。淅沥暗飘金井叶,乍闻风定又钟声,薄福荐倾城。

——纳兰性德《忆江南·宿双林禅院有感》

自从接触佛教后,纳兰性德就非常向往在深山古刹中过禅隐生活,自号“楞伽山人”,正所谓“身在高门广厦,常有山泽鱼鸟之思”。然而儒家思想早已在他的脑海中根深蒂固,他不可能彻底摆脱官场去清净修行,只好一边在情缘孽海中挣扎,一边在人生迷雾中踽踽独行。

他自嘲“我是人间惆怅客,知君何事泪纵横,断肠声里忆平生”,又宣称“德也狂生耳,偶然间,缁尘京国,乌衣门第”,终究复归静默“自是天上痴情种”,“不是人间富贵花”。

▲《康熙秘史》中纳兰性德的剧照。

多年以后,纳兰性德到过一次江南,苦闷已久的心灵得到了短暂的舒畅欣悦。

康熙二十三年(1684年),康熙皇帝决定南巡,去看一看繁华富庶的江南,展示统治者的权威和笼络江南士子。九月,浩浩荡荡的南巡队伍沿京杭大运河向江南进发,作为一等侍卫,纳兰性德自然又一次护驾南巡。

如诗如画的江南山水,重新唤起了纳兰性德内心最深处对生命自然的激情和热爱,在南巡过程中,他一口气写下了十首《梦江南·江南好》。大概比之当年白居易对江南的眷恋,也差不离了。

江南好,何处异京华。香散翠帘多在水,绿残红叶胜于花。无事避风沙。

——纳兰性德《梦江南·江南好·其十》

在烟雨江南,经由好友顾贞观的牵线搭桥,纳兰性德结识了江南有名的才女沈宛。这也是他生命中出现的最后一位女子了。

沈宛,能词善歌,少年因家庭败落,沦为艺伎,名扬江南,令众多士子倾倒。纳兰性德和她因诗词结缘,一见如故,很快便堕入爱河。只是这终究是一段不为世俗接受的爱恋。

纳兰性德最终并没能给沈宛一个名分,自江南归来北京后,他把她偷偷安置在郊外的宅子里。两人相依相恋度过了一段美好时光。

▲《康熙秘史》中纳兰性德和沈宛的剧照。

期间,沈宛怀孕了。听到这个消息,纳兰性德又高兴又焦虑,爱妻卢氏难产去世的那段痛苦记忆浮现在他的脑海中,因此,他对沈宛的照顾格外细心,怕老天用同样的方式再次夺走他的爱人。

后来,沈宛顺顺利利生下了一个儿子。这个儿子很争气,高中进士,入朝为官,又活得足够长久,76岁时参加了乾隆皇帝举办的“千叟宴”。

可惜,这一切纳兰性德是看不到的,因为这一次,老天夺走的人是他自己。

康熙二十四年(1685年)的冬天似乎格外的冷,又或者在温暖的江南待过三个月后,回到北方出现了水土不服?纳兰性德没有答案,但是他确实病倒了,像19岁那年一样,寒疾发作。这一病就是半年。

农历的五月已经是初夏了,花儿开到荼蘼,红杏纷纷扬扬从枝头散落。

这个月的二十三日,在住所渌水亭前,纳兰性德强打着精神,邀请众多好友一聚,提议以合欢花为主题吟诗唱和,他自己率先吟了一首《咏夜合花》。渌水亭前有两株合欢树,是当年纳兰性德和卢氏亲手种下的,八年间,小小的树苗已亭亭如盖矣。

▲落在水面上的合欢花,图源:摄图网。

一醉一咏三长叹,之后纳兰性德一病不起。康熙特意派来的太医们面面相觑,束手无策。

七日后,纳兰性德却突然睁开了眼,目光清亮。他向纳兰明珠和觉罗氏请安,请求父母多加关照沈宛以及她腹中的孩子,之后神色如常,同往年一样,仔细为卢氏准备祭品。

祭拜结束,纳兰性德便倒下了,从此再没醒来。年仅31岁。

那天正是农历五月三十日。

最终,纳兰性德与原配卢氏一起合葬到了北京西郊纳兰家族的墓地中,他与卢氏分别八年后又相聚到了一起。

出殡的那天,京城乃至全国各地的文人士子纷纷前来送行,全都痛哭流涕,其中为纳兰性德写了悼词的达上百人。

纳兰性德去世十年后的秋天,他的同事兼好友曹寅在江宁织造任上也曾写诗悼念说:“家家争唱《饮水词》,纳兰心事几曾知?”

又过了很多很多年,曹寅的孙子曹雪芹写了一部《红楼梦》,人们透过宝玉似乎又看到了那个京城里一生注定富贵荣华、繁花似锦的少年,以及他身上永不磨灭的痴情印记。

全文完。感谢阅读~

编辑丨艾公子

===============================================================

大明第一才子,被活埋了

参考文献:

1.(清)张廷玉等:《明史》,中华书局,1974年

2.商传:《论解缙》,《明史研究》第1辑,黄山书社,1991年

3.孟森:《明史讲义》,中华书局,2006年

4.陈冬根:《试论明初才子解缙的创作》,《文化学刊》,2013年第6期

5.图片来源:摄图网授权