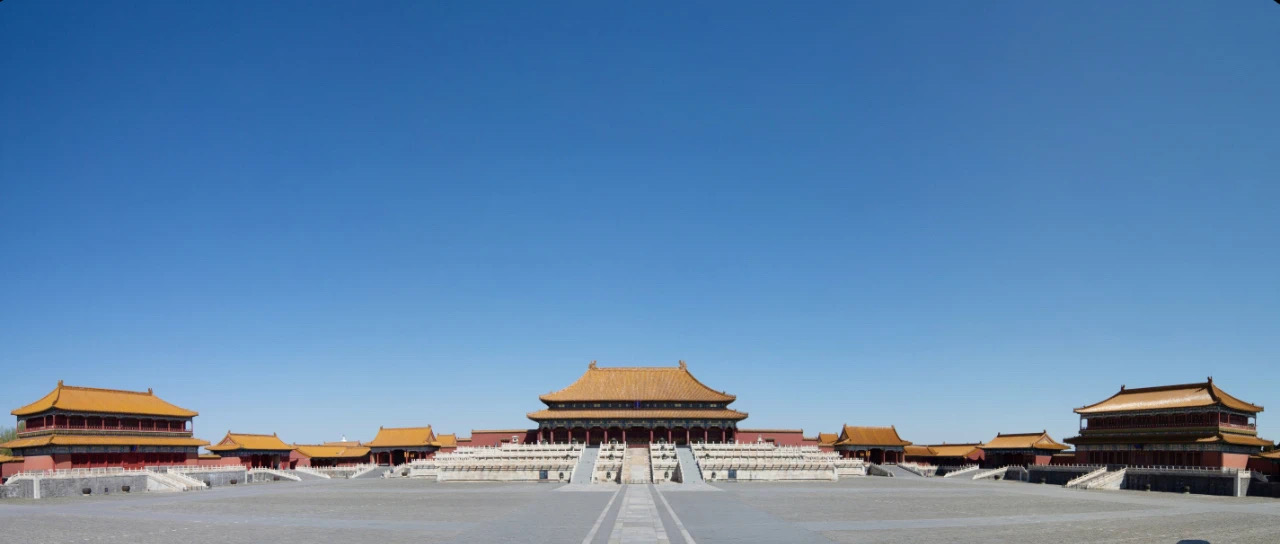

说一说“庚申之变”中紫禁城与圆明园截然不同的遭遇。

所谓“庚申之变”,指的是1860年英法联军攻陷北京城,烧毁圆明园,咸丰皇帝仓皇逃往承德避暑山庄,并于次年在那里去世。按干支纪年法,这一年是庚申年,这场巨大变故便称作“庚申之变”。

紫禁城在“庚申之变”中未受损失,圆明园却被英法联军劫掠焚烧了两次。

第一次发生在1860年10月6日-9日。当时,英法联军追击清军,为了补充水源,来到了位于京郊的圆明园。6日晚间,法军开始劫掠;7日,英军到达后也加入到劫掠之中。期间有部分建筑被焚毁。

10月8日,英法联军在圆明园外供大臣居住的房间中,发现了被僧格林沁扣押的巴夏礼等37名英、法外交人员的物品,包括“炮兵中校富隆·德·格朗尚的军服,会计师阿代尔的记事本和马鞍,锡克骑兵的马鞭,还有一些英国军官的物品”。法军统帅蒙托邦回忆说,一些愤怒的士兵“放火烧起了房子,……离圆明园最近的房子起火后,火势蔓延到了圆明园,不过只有一个宫殿被烧毁。”

第二次焚掠,发生在10月18日。当时,被清廷扣押的巴夏礼等人已被释放,37名被俘人质中有19人幸存(另一说法是39人被俘18人幸存)。幸存者向英法联军控诉了清廷的酷刑。英国外交官额尔金、法国外交官葛罗等人推测认为,清廷“将俘虏首先解送圆明园,并且就在行宫中,开始施行他的苛刑,终使他们陷于死亡”。刑讯的地点是否就在圆明园,迄今仍是一个有争议的学术问题。但额尔金等人当时深信这一推断。他在给恭亲王的照会中说,圆明园乃“英法侨民所受痛心疾首惨刑而死之地,誓必毁为平地”。额尔金还曾解释说,焚毁圆明园是最好的报复手段,因为清廷肯定不会愿意交出当事人僧格林沁,“只有毁坏圆明园,似乎是唯一的方法”,因为它是皇帝心爱的宫殿,“与人民无关”。

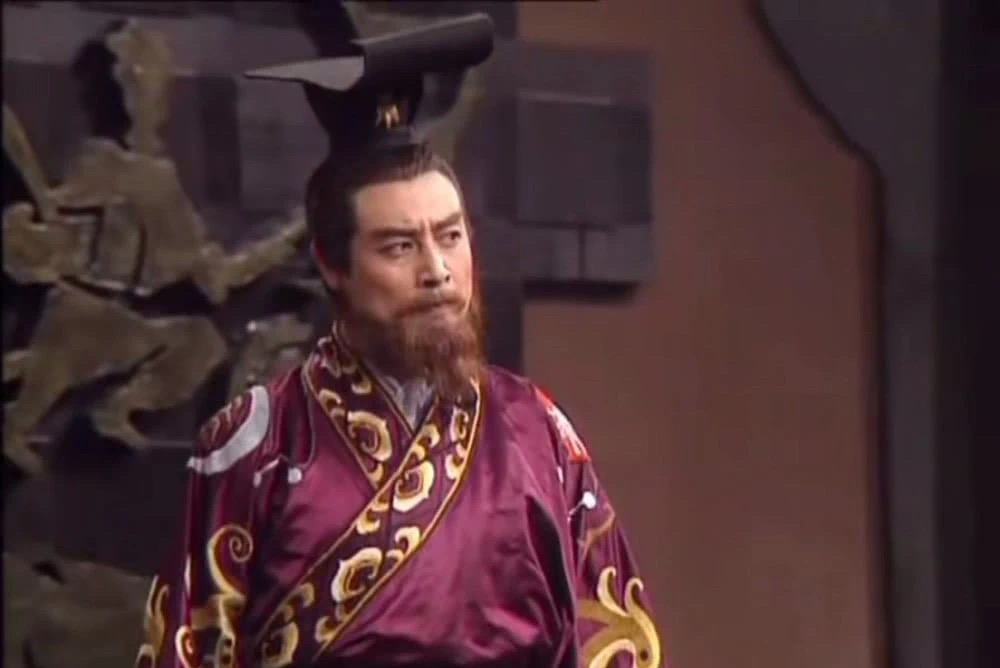

♦ 1860年,额尔金随英法联军进入北京

其实,关于是否应该焚毁圆明园,英军与法军当日存在着颇多争议。紫禁城要不要焚毁这个问题,也被卷入到了争议之中。

10月14日,额尔金致函恭亲王,告知其“圆明园即须完全毁为平地”且即将派军队执行。法国外交官葛罗随即致函额尔金,反对他这样做。理由是:圆明园不过是一处“清帝行幸之离宫”,当地也未设任何防御,不能算作战区,“焚而毁之,实系无益之报复”。即便毁了圆明园,之前的“不幸惨酷之事”也不会因此得到补偿。葛罗还说,如果额尔金不坚持焚毁圆明园,不坚持在天津立碑折辱清廷,那么与清廷的和约应该用不了多少时日便能达成,英法两国的其他种种要求“亦均可得其承诺”。而且,即便清廷不肯答应我们提出的和约条件,真正该焚毁的也是紫禁城,而非圆明园,因为烧掉紫禁城给清廷皇帝造成的震动要大得多:

“余意以为北京城内之宫殿,乃全国政府之所寄,若先劫取其文物典籍,而后悉毁其宫殿,其在中国人与欧洲人之眼中,或将视此举为一种之报复与惩罚,其印象之深,比之仅焚毁一游幸行乐之离宫别馆当远过之。”

10月17日,法军统帅蒙托邦又给英军统帅格兰特去信,表示不同意焚毁圆明园。理由是焚毁圆明园会让恭亲王产生恐惧,有可能导致他不敢继续进行和谈,选择逃走。如果事情被逼到那一步,英法联军找不到和谈对象,便“不得不进攻北京皇宫,终以颠覆清朝”,就只剩下攻陷紫禁城消灭清王朝这一条路可以走了。但那样做“正违反吾两国政府所予之训令”,又违反了两国政府给联军的指示。

法国政府当时的训令是:此次战争的目的“决不在推翻当今中国之君主”,因为清廷垮台会损害法国的在华利益。法国政府不希望看到“北京履行其职责的帝国中央政府出现瓦解”,然后导致太平天国“迅速波及帝国其他地区”。英国政府的训令也大致相同,即不可将咸丰皇帝逼至拒降的程度,致使无法与中国议和,更不可直接推翻清廷,导致中国陷入无政府状态。

英法联军在1860年10月面临的困境是缺少补给,必须在冬天来临之际的11月1日前撤军,撤军前必须与清廷订立和约。除了“报复虐俘”,额尔金选择圆明园作为焚掠对象的另一个主因,便是压迫清廷订立和议。另据10月19日(即圆明园被焚毁次日)葛罗给法国外交部长的私人信函披露,焚毁圆明园后,为了加快和谈的速度,额尔金似乎还有焚毁紫禁城的计划。信函称:

“额尔金爵士倒行逆施,其意似欲颠覆清朝,而援助太平军也。……额尔金爵士并欲焚毁北京城内之宫殿,然后议和。吾人力持反对,且以撤兵至天津为争,彼乃屈从。”

额尔金的这种主张,让葛罗怀疑他有可能“奉有英国政府密令,必欲颠覆清朝”。

另一位法国军官夏尔·于贝尔·拉佛莱,也在回忆录中提到,额尔金曾提出过要摧毁紫禁城,目的是“以此证明联军部队到过北京并采取了报复”,但该主张遭到了蒙托邦和格兰特的共同反对,因为“他们承诺过要维护城内秩序和财产安全”。

但额尔金自己的说法有些不同。10月19日,他给葛罗写了一封信,内中竭力解释为何要坚持焚毁圆明园。其中一条理由是:若不焚毁圆明园,便需要有其他代替方案,比如“焚烧北京城内之宫殿及其他公共建筑”,也就是摧毁紫禁城。额尔金说:摧毁紫禁城有很大的风险,因为英法联军攻击北京城时,与负责守城的清廷官员有过约定,清军承诺将安定门交给联军,联军则答应“不得破坏城市”,“除了将要进驻城里的两国公使的护卫队,联军士兵不可大批入城”。摧毁紫禁城相当于毁约,清廷会将联军视为无信无义者,和谈的大门将因此关闭,“留守城内之中国官吏,必皆逃走”,联军将再也找不到敢前来议和之人。

葛罗没有污蔑额尔金的必要,额尔金也没有对葛罗隐瞒自己真实想法的必要。上述史料看似存在冲突,实则反映了额尔金的焦虑与纠结:他知道焚毁紫禁城的严重性,常规状况下不愿这样做;但他也不愿联军一无所获地撤退,万不得已找不到和谈对象时,仍保留了这样做的可能性。意即,破坏紫禁城始终在英法联军的预备计划之中。

所以,1860年的10月17日,额尔金、葛罗曾试图警告清政府,“假若到二十日的期限,他们还不接受我们的要求,联军将要把北京城内的皇宫,烧的成为平地”,不过这个警告没有发出。因为10月18日,英军便第二次火烧圆明园,使“三山五园”成为了一片废墟。英军上校卧尔斯莱回忆说:

“额尔金爵士最后一函,警告他们如不接受我们所要求的条件,京都本身定要受更大的损害,这是意料中事,并不是空言恐吓。现在城内的皇宫,还仍然没有触动过,倘若他们愿意替主上保留这最后居留的地方,他们应当赶快,不要失去时机”。

也就是说,如果圆明园被焚毁后,清廷仍未接受和议,紫禁城也有可能被付之一炬。(来源:腾讯新闻)

①裴广强:《英法联军第一次火烧圆明园诸问题再考》,《北京社会科学》2014年第6期。

②蒙托邦:《蒙托邦征战中国回忆录》,上海百家出版社2011年,第309、310页;(法)朱以亚:《中国战争纪行》,中西书局2013年,第102页。

③郑曦原编:《帝国的回忆:<纽约时报>晚清观察记 1854-1911》,当代中国出版社2007年,第191页。

④欧阳采薇译:《西书中关于圆明园的纪事》,《圆明园 第1集》,中国圆明园学会筹委会主编,中国建筑工业出版社1981年,第172—206页。

⑤王开玺:《英法被俘者圆明园受虐致死说考谬》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2010年第4期。

⑥(法)布里塞:《1860圆明园大劫难》,上海远东出版社2015年,第593页。

⑦吴继轩等:《再论英法联军火烧圆明园的主要目的》,《山东师范大学学报(人文社会科学版)》2011年第2期。

⑧(法)夏尔·于贝尔·拉佛莱:《1860年中国战事》,中西书局 2013年,第64页。

=======================================================================

说一说三国时代孙吴政权的“灌酒文化”。

有观点认为,以将人灌醉为目的和乐趣的酒桌文化,是中国近现代才出现的现象。古代文化人的酒局很有格调,玩的多是曲水流觞、行令作诗之类的雅事。

曲水流觞当然是有的。但这种格调仅限于小部分古代文化人。真正广泛存在的传统酒桌文化,其实只有两种。一种是致力于让客人尽兴的“劝酒”。如英国商人利特尔(Archibald John Little)1883年在重庆参加宴会,主人便是以劝酒来表达热情招待之意:

“我作为当天的客人坐在上首,独自占用桌子的一面,其他人每两个人占一面。……酒席从不停的小杯喝烫热的小米酒开始,……渐渐地,酒喝得差不多了,就开始狼吞虎咽地吃那一道一道端上来的菜;经过两个小时,大家就又开始喝酒,伴随着吵闹的、最使中国人兴奋的猜拳,我对此也很熟练。”①

因为饮食习惯不同,坐得不舒服且卫生条件不好,利特尔觉得宴席全程“冗长乏味”,但他不觉得主人的劝酒有强迫成分。

另一种则是致力于逼人喝醉取乐的“灌酒”。三国时代的吴大帝孙权,便是这种酒桌文化的践行者。

《吴书·张昭传》记载,孙权在武昌钓台之上召集酒局,不但自己喝至大醉,也强迫与会的群臣也必须大醉,“使人以水洒群臣曰:‘今日酣饮,惟醉堕台中,乃当止耳。’”②——让人拿凉水泼洒群臣,命令他们必须喝至坐不稳自钓台上掉下去的程度。惟有孙策临死前指定的托孤重臣张昭敢于违逆孙权的酒桌文化,“正色不言,出外车中坐”,一言不发离席而去。

但即便是张昭,也无法做到次次回绝孙权的灌酒。《吴书·诸葛恪传》记载,孙权在宴会上喝多了,先是让人牵来一头驴,在驴脸上题字“诸葛子瑜”,以讽刺重臣诸葛瑾的长相取乐。然后又让诸葛瑾之子诸葛恪负责“行酒”,要他去给张昭灌酒。张昭以“此非养老之礼也”(逼老人喝酒不符合养老之礼)拒绝,孙权与诸葛恪则以“尚父九十,秉旄仗钺,犹未告老也”(姜尚九十岁了也没说自己老,还在替朝廷打仗)为由,硬逼着张昭把酒给喝了。③

对孙权来说,逼人醉酒不仅仅是为了取乐,也是为了测试对方的服从度。张昭虽有托孤者的特殊身份,但他在酒桌上表现出了强烈的不服从,孙权便不愿重用他。当朝野皆认定张昭必是孙吴政权的首任丞相时,孙权却刻意选择了名不见经传的孙邵。于是便出现了孙吴政权的首任丞相,在《三国志·吴书》中竟没有独立传记这种怪事。

如果一个人没有张昭这样的特殊身份(超级名士+托孤重臣),又不愿在酒桌上迎合孙权的服从度测试,便很可能面临难以预测的命运。孙权称吴王后举行酒宴,亲自向与会群臣一一劝酒。来到虞翻的席前时,虞翻趴在地上装作已经喝醉,待孙权离开后才坐起来。孙权见状大怒,“手剑欲击之”,抽出随身携带的匕首就要去捅死虞翻。幸亏大司农刘基跑过去抱住孙权,好说歹说才化解了一场流血冲突。虞翻保住了生理性命,却保不住政治生命,只能在孙吴政权里做边缘人,最后落了一个流放交州的结局。

在孙权的“潜移默化”之下,孙吴政权内部的酒风走向了全面的恶臭化。

比如,督将陈勤与众将领一同饮酒,便仗着自己的身份“陵轹一坐,举罚不以其道”,侮辱比自己地位低的人,灌酒罚饮全不按规矩来。这种做派引起了年仅十五岁的下属凌统的不满,“面折不为用”,当面表态说不愿服从陈勤。二人的冲突从席上延续至席后,最终以凌统忍无可忍拔刀砍死陈勤告终。

再如,宗室孙皎与下属甘宁饮酒时,也曾“因酒发作,侵陵其人”,导致甘宁不愿再做他的部下,且对人怒称:“臣子一例,征虏虽公子,何可专行侮人邪!”——我是臣,孙皎是宗室公子,一样为朝廷效力,他有什么资格在酒席上侮辱我?这类冲突在孙吴将领中产生了极不好的影响,孙权不得不站出来处理。他给了凌统“以功赎罪”的机会,又通过痛骂孙皎安抚了暴怒的甘宁。

但这种痛骂只是策略性的,并不代表孙权意识到了孙吴政权酒风的堕落是个需要改变的真问题。《吴书·胡综传》里说,胡综这个人特别爱喝酒,每逢朝中宴会,“酒后欢呼极意,或推引杯觞,搏击左右”,一喝多就失控,就要给别人灌酒,灌酒不顺利就要动手打人。酒风如此恶劣,孙权却“弗之责也”,从来不曾谴责过。不谴责的原因很简单:这个胡综是孙权最亲近信任之人,孙策当年做会稽太守时,便安排十四岁的胡综“与孙权共读书”。他敢在宴席上像孙权一样给人灌酒,正是仗恃着自己与孙权不同寻常的亲密关系。孙权坐视胡综灌酒打人,是因为众人对胡综的服从度,基本上也等同于对孙权的服从度。

这种酒风,在吴国的第二位皇帝孙亮与第三位皇帝孙休的时代(皆是孙权之子)略有收敛。原因是权力一度旁落至诸葛恪、孙峻、孙????等人手里,孙亮与孙休无力在酒桌上对这些权臣实施服从度测试。

第四位皇帝孙晧(孙权之孙)即位后,孙权式的酒风又得到了继承并被发扬光大。《吴书·孙晧传》里说,孙晧每次召集群臣举办宴会,“无不咸令沈醉”,都要将与会者灌到烂醉。同时还要在宴席上布置一群“黄门郎”,这群人不许饮酒,职责是将与会官员醉酒后说的话全部记录下来,交给孙晧。孙晧便以这些酒后醉言来检测群臣的服从度与忠诚度。不能通过检测者,严重的杀头,轻一点的论罪。

《孙晧传》的记载应该可信,因为《吴书·陆凯传》与《吴书·韦曜传》里也有相似的内容。《陆凯传》保存了陆凯给孙晧的一封谏章,里面批评孙皓,说他不该对群臣“惧以不尽之酒”——不应该拿喝不完的酒来灌群臣,让他们惧怕。

《韦曜传》则提到,孙晧的宴席通常一搞就是一整天,“坐席无能否率以七升为限,虽不悉入口,皆浇灌取尽”——不管能不能喝,一律以喝至少七升为标准,实在喝不下去了,就用浇灌的办法让与会者喝光。韦曜的酒量不超过三升,早年得宠时,孙晧常常特批他可以少喝,还偷偷让人拿茶水当酒帮他作弊。后来宠爱消失了,便也遭遇了“逼强”之事,与其他人同样被灌酒,喝不完会被责罚,喝多了说错话也要被责罚。孙晧还会让近侍们在宴席上针对公卿大臣“发摘私短”,公开披露他们醉酒后说出来的种种隐私。无法配合完成这种服从性测试的韦曜,最终的命运是被孙晧诛杀,全家也被流放到了偏远的零陵。

孙权与孙晧祖孙的做法不是个案,魏蜀两国也有类似风气,只是程度有别。如《魏氏春秋》便记载称,曹丕曾在宴席上针对曹植“逼而醉之”③。总之,哪里有权力想要检验他人的服从度与忠诚度,哪里就会有这种恶臭的灌酒文化。(来源:腾讯新闻)

①(英)阿奇博尔德·约翰·利特尔著;黄立思译:《扁舟过三峡》,云南人民出版社2016年版,第86-87页。

②此处及下文史料,依次引自:《三国志·吴书》的张昭传、诸葛恪传、虞翻传、凌统传、孙皎、胡综传、孙晧传、陆凯传、韦曜传。不再一一赘注。

③《三国志·魏书·陈思王植传》裴松之注引《魏氏春秋》。