晚清为什么会灭亡?

光复伊犁(一)

作者 | 罗马主义

左宗棠

==================================================

有些国家为什么总是走不出专制的怪圈?

光复伊犁(二)

作者 | 罗马主义

雅尔塔对于中国人来说,似乎总是一个充满了屈辱的地方,1945年2月,在沙皇留下来的里瓦几亚宫里,美国总统罗斯福,为了争取苏联尽快对日出兵,同意了斯大林的要价,让苏联继承了沙俄在东北的特权,同意让外蒙古建国,实际上变相承认了苏联对外蒙古的兼并。

当然,这一切都用不着和中国人商量,因为在这场战后利益分配的大游戏里,蒋介石是没有资格发言的,作为一个东亚病夫,他只能接受民主的美国,这个很多中国人眼里的老师和医生,开给他的一切药方。

1945年8月14日,国民党政府的外交部长王世杰和苏联的外交部长莫洛托夫,正式签订了《中苏友好同盟条约》,默默的吞下了雅尔塔会议的苦果。

尽管这一切的命运,都是早已经注定的,一切的谈判条件,都不能更改,但是王世杰还是拼尽全力,设法帮国民政府,找回了一点面子。

他提出外蒙古在独立之前,至少应该举行一场公投,如果公投的结果确定,大多数蒙古人民确实要求独立,那么民国政府会尊重他们的意愿。

虽然这个要求,对于苏共控制下的蒙古来说,几乎不是一个问题,但是时任苏联外交部长莫洛托夫,却觉得王世杰是在侮辱他,当场大发雷霆,你一个弱鸡凭什么向我提条件?

这简直是没天理了,抢了别人的地盘,还不准别人发两句牢骚,这才是旧中国真实的国际地位。

一点说法都没有,就把整个外蒙古全丢了,国民党实在是没办法向国内交代,所以只能去找美国人,请他们替自己做主,最后在美国人的劝说之下,苏联总算勉强同意了这个小小的要求。

1945年10月20日,在苏联的监督之下,外蒙古进行了全民公投,结果是97.8%的外蒙古人投“赞成”票,蒙古正式建国。

到了1952年,由于朝鲜战争爆发,美苏交恶,美国主导下的联合国,又出台了一个决议,谴责这个条约是不平等条约,是对中国国家主权的侵犯。

这个条约在签订的时候,没有中国人什么事,是罗斯福和斯大林在雅尔塔敲定的,这个条约在废除的时候,其实也没有中国人什么事。

虽然控诉案是蒋介石政府提出的,但那也不过是美国人的安排,目的是在法理上,限制苏联占有旅顺军港,尽管这个决议,事实上等于一张废纸,但是美国人还是想恶心一下苏联。

所以基于这个“联合国的决定”,在1953年2月25日,已经退守台湾的“中华民国政府”,派它的“外交部长”叶公超宣布,该条约正式作废,不承认外蒙古独立,以及废除苏联在中国东北的所有特权,让中华民国的地图,又从雄鸡变成了海棠叶。

不过在没有实力做支撑的前提之下,这一切都是然并卵,真正让苏联人放弃在东北特权的,还是因为中国人民志愿军在朝鲜的胜利,让苏联刮目相看,这才是他们放弃这些特权的关键原因,毕竟这个世界只尊重强者。

1879年,赏戴双眼花翎头品顶戴太子少保总理各国事务大臣吏部左侍郎,享有全权大臣便宜行事资格的崇厚,也来到了克里米亚半岛上的雅尔塔,住进了后来斯大林和罗斯福谈判的里瓦几亚宫,同俄国人商讨伊犁的前途。

崇厚是一个什么样的人呢?按照老牌帝国主义者们的描述,特别是在英国人和法国人的眼里,他是一个充满了贵族气质的谦谦君子,他们都觉得他很可爱,俄国人对他的到来,也是充满了期待。

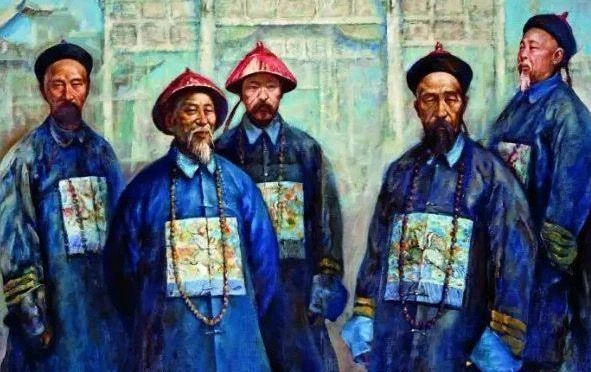

崇厚

但是另外有些人对崇厚的看法,却和上面所说的截然相反,美国人就觉得清朝政府莫名其妙,竟然派出了一个身着华丽服装的猪头,去和穷凶极恶的北极熊谈判,按照曾任美国公使头等参赞和翻译的卫三畏的说法,这是一个“资质异常愚钝”的家伙,根本就不懂得什么叫做外交。

那么为什么不同的人,会得出这样截然不同的结论呢?到底谁的看法才是正确的呢?

如果我们看看崇厚这个人的履历,我们会发现这个人还真有一点不简单,这并不是因为他是红N代,开国功臣之后,而是因为他确确实实的,很做了一点事情。

在第二次鸦片战争结束以后,崇厚参加了北京条约的谈判,先后参与和主持了同普鲁士,葡萄牙,丹麦,比利时,意大利,荷兰,西班牙,奥地利等国的双边谈判和签约工作,见过的各路洋鬼子,多的吓人。

不仅仅如此,他还是一个彻头彻尾的洋务派,他是满人中,第一个大规模组织洋枪队的人,而且中国北方的第一个现代化工业,天津机械制造局,就是他创办的。

而且他也不是第一次出国了,在清政府的满族重臣里,他可是见过世面的,1871年他为了天津教案的事情,出使法国,在马赛上岸,可是恰逢普法战争,法国人没空理他。

等了三个月以后,崇厚还是找不到人对接,于是他就心生一计,先去英国,再去美国,找这两个国家的法国公使谈,然后请这两个国家的政府,给法国施加压力。

不知道是因为崇厚的计策得手了,还是因为普法战争结束了,巴黎公社也被镇压了,于是法国政府终于想起了这件事,再三的派人请崇厚去巴黎,崇厚总算找到了谈判对象。

不过严格的来说,这并不是什么谈判,因为李鸿章已经和法国特使签约了,这只是履行条约中的一个要求,向法国皇帝道歉。

不过拿破仑三世既然已经下台了,所以崇厚的谈判对象,或者说是道歉对象,就变成了新任法国总统梯也尔,随后双方在法国的爱丽舍宫,走完了这个过程。

值得肯定的是,这次交涉大清保全了面子,双方在爱丽舍宫里互相宣读了国书,读完了以后,崇厚向新任法国总统梯也尔鞠了一个躬,对方也回鞠了一个躬,出门前崇厚又向对方鞠了一个躬,对方又回鞠了一个躬。

这事被清政府知道以后,立刻觉得崇厚真有本事,为啥?因为不丢人嘛!至少在当时的人看来,请罪就应该袒露上身,绑几根荆条,以示诚意,最起码也得给对方磕几个头吧?!

可是崇厚居然只是给对方鞠了两个躬,而且对方还回鞠了两个躬,一点儿都不掉架子,而且间接的证明,中国皇帝是要比法国皇帝高那么一点点的,当时大部分的中国人,是搞不清楚总统和皇帝的区别的,所以法国人的国书里,梯也尔的自称,也被翻译成了朕。

由于崇厚是要向中国的皇帝三跪九拜的,而且中国的皇帝也不必向他鞠躬,所以单凭这一点上来说,中国的皇帝显然更有尊严,于是大家的精神上,都得到了无比的满足,从此更高看崇厚一眼。

当然,现在的人都知道这是怎么回事,可是当时的人,真不明白这其中的原因,所以这一次,按照历史学大家范文澜先生的说法,为了压一压左宗棠和李鸿章等人的风头,朝廷赶紧把“能人”崇厚请了出来,就是要长长满人的志气。

事实上,朝廷对这件事抓得非常的紧,生怕被左宗棠又抢了先机。因为就在不久之前,左宗棠致函俄罗斯驻突厥斯坦新任总督科尔帕科夫斯基,要求他交出白彦虎,同时派人和他交接伊犁。

科尔帕科夫斯基接到来信以后,本来想亲自出面处理这件事,可是周围的人马上就拦住他了,劝他千万使不得,因为他们和左宗棠打过太多次交道了,都知道那家伙是一个油盐不进的老江湖,比狐狸还狡猾,和他谈判多半要吃亏。

科尔帕科夫斯基听了左宗棠的种种事迹之后,也是心生惧意,觉得还是不见面的好,于是就写信给俄罗斯驻北京的公使布策,让他同北京的总理衙门谈这件事情,随便和谁谈都好,就是别和左宗棠谈,所以才有了崇厚出访这件事情。

那么崇厚和左宗棠,两个人既然都是洋务派,他们在外国人的眼里,为什么分量似乎完全不同呢?

因为崇厚属于那种被洋人的新奇玩意吓傻了,从此以后,在洋人面前只敢跪着,再也站不起来的中国人,所以洋人自然很喜欢他,而且他也会抱着这样的心态,去和俄国人谈判。

而至于左宗棠,他只是觉得,洋人确实有很多值得我们学习的地方,但是这并不表示,洋人在其他方面,就比我们高了多少,和洋人打交道,还是要以我为主,该争就争,该防就防,千万要小心谨慎,对于这种真正明事理的中国人,俄国人当然就不愿意和他打交道了。

所以俄国人对于崇厚的到访,自然充满了希望,而崇厚得到了这个差事以后,也是喜出望外,众多的满洲大臣都来为他践行,酒席连着摆了好多天,府邸里简直是门庭若市,最后连慈禧都有点不耐烦了,下旨催他马上上路,他这才动身去了上海。

为什么崇厚这么高兴呢?因为俄国人这个时候,已经衰到了极点。

前面我们讲到了,1877年俄土之间爆发了全面战争,俄国人历经千难万险,终于在1878年年初,打到了伊斯坦布尔城下,可是就在这个时候,英国的舰队也出现在了博斯普鲁斯海峡,英国政府对俄罗斯政府发出了最后通牒,第二次克里米亚战争,眼看一触即发。

打还是不打?一个烫手的山芋摆在了沙皇亚历山大二世的面前,虽然再向前一步,历代沙皇梦寐以求的南方出海口,就要囊入怀中,黑海将变成俄罗斯的内海,他也将成为俄罗斯历史上最伟大的皇帝,和彼得大帝一世齐名。

可是另一方面,此时的俄军早已经成了强弩之末,在一年多的战争里,俄军不仅仅伤亡惨重,而且开支巨大,国库早已空空如也,经济更是频临崩溃,社会动荡不安,俄国已经没有能力再和英国人打一仗了。

犹豫再三之后,亚历山大二世决定退让,可是没想到这一退之后,就再也刹不住车了,之前得到的所有果实,全部都在谈判桌上丢了一个精光,让沙俄政府,陷入了前所未有的政治危机之中,这又是怎么回事呢?

刚开始的时候,俄国人借助兵临城下的优势,强迫土耳其政府签订了城下之盟,《圣斯特法诺条约》。根据这个条约规定,以前土耳其在欧洲的领土,就是今天的前南斯拉夫,保加利亚,罗马尼亚等等,全部独立,在克里米亚战争中,俄国失去的土地,也被再次收回,总之就是大获全胜,把黑海周边几乎都纳入了俄国的势力范围,只差一个伊斯坦布尔,俄国就可以踏入地中海了。

英国第一个就炸毛了,原因前面我们已经说过很多回了,而奥匈帝国,就是电影《茜茜公主》里的那个国家,这时也不干了,因为这一块地方他们早也觊觎良久,而且还会影响到奥匈帝国的稳定,原因我们下面会说。

所以英奥立刻在这个问题上结盟,以武力威胁,要俄国人把吃进去的全都吐出来,这下俄国可就麻烦了,这两个国家联手它绝对打不过。

就在这个时候,新成立的德国又跑出来插了一脚,铁血宰相俾斯麦声称,他要做一个“诚实的中间人”,替俄罗斯解决这一切问题。

在这三大强国的威胁之下,沙俄只能认栽,被迫签订了《柏林条约》。于是被它占领的这块土地,又被重新瓜分,一部分还给了土耳其,一部分划给了奥匈帝国,就连英国都分到了一个塞浦路斯,俄国损兵折将,耗空了国库,最后却所得无几,替他人做了嫁衣裳。

当这个消息传回俄国的时候,整个国家群情激奋,对沙俄政府的不满达到了极点,而崇厚就是在这个情况下出使俄国的,甚至在他的船还没有到达圣彼得堡的时候,英国人趁热打铁,摆出一副痛打落水狗的架势,派英国驻印度专员威胁俄国新任驻突厥斯坦总督科尔科帕科夫斯基,要俄国尊重大清的主权和领土的完整。

你看,就连原来一心想要把新疆从中国分裂出去的英国,这时候态度也来了一个180度的大转弯,所以国与国之间的关系,永远都只有利益,并没有什么正义。

因此崇厚为什么这么有把握,自然也就不难理解了,事实上当他到达圣彼得堡以后没有多久,俄国代理外交部长格尔斯,就直接了当的答应,要把伊犁还给中国,唯一要谈一谈的,就是一个补偿问题。

崇厚听到这个消息以后,大喜过望,没想到事情竟如此顺利,他立刻致电给上海的税务总司,让他们把这一情况告知清廷,顺便捎带了一个花边消息,俄国沙皇因为圣彼得堡局势不稳,不敢在京城久住,都跑到克里米亚去了,这又是怎么一回事呢?

这我们要从亚历山大二世这个人谈起,他被称作是俄国的林肯,他对俄国的最大的贡献就是,废除了农奴制,搞改革开放,可以说是俄国历史上,最具有进步思想的沙皇,差一点就让俄国摆脱了专制,进入了现代政治,这样的一个人,怎么会变成社会的公敌呢?

这个世界上有两个国家很奇葩,一个是俄国,一个是中国,这两个国家的知识界精英,都特别的崇拜民主,可是这两个国家转来转去,却始终摆脱不了集权政治,无论历史给了他们多少次机会,他们却总能把这一切搞砸。

俄国就是一个很有趣的例子,在俄国的历史上,有两种改革者,一种是一旦确定方向,就不再和大家讨论,拿着刺刀,逼着大家变革,不听就要你的命的,像彼得大帝一世和斯大林就是这种人,通常他们都会获得很大的成功。

另一种就是像亚历山大二世,戈尔巴乔夫等人,愿望非常的好,手法也是非常的开明,可是搞来搞去,却总把自己逼到了墙角,要不就是死于非命,要不就是身败名裂,然后总会有一个强权者出现,把这个国家搞得更加专制。

亚历山大二世

亚历山大二世继位的时候,正是俄国刚刚在克里米亚战争中惨败,亚历山大二世为了扭转俄国的颓势,搞了一系列影响深远的改革,废除了农奴制,开放了言论自由,提高了妇女的地位,大力发展工商业,改革兵役制度,普及了大学教育。

在他的任期内,俄国的经济飞速发展,在他上台之前,俄国只有九百公里长的铁路,几千家工厂,而就在崇厚到达圣彼得堡的这一年,俄国的铁路长度已经突破了二万公里,工厂总数超过了十万家。

不仅仅如此,在对外关系上,他从中国占领了150万平方公里的国土,然后吞并了中亚三国,又趁普法战争之际,恢复了俄国在黑海的舰队,这样一个皇帝,无论放到了哪里来说,简直都伟大到了极点,那么俄国的知识界会对他感恩戴德吗?

恰恰相反,对于这个鼓励办报,大兴教育,开放了言论自由的开明君主,俄国的知识界只是在刚开始的时候,给了他稀稀拉拉的几声掌声,然后就开始反对他了,因为他们忍受不了改良,他们要把这个社会从根本上变革。

这是一个很诡异的现象,不仅仅亚历山大二世遇到了,后来的戈尔巴乔夫也遇到了,本来他们都希望循序渐进的进行社会变革,可是一旦他们开放了言论自由,社会上立刻就充满了,各种奇奇怪怪的激进思想。

亚历山大二世万万没有想到,随着改革开放的深入,沙皇制度变成了知识界攻击的焦点,大量受到蛊惑的年轻人,开始成立各种各样的暴力团体,都以刺杀他,消灭沙皇制度为最终目的,就像戈尔巴乔夫开始改革以后,推翻苏共变成了社会的共识。

对于这些想要他命的暴力团体,他自然也不会放过,可是这又变成了他新的罪状,证明他从骨子里就是反动的,所以他才镇压革命,这是一个很奇怪的逻辑,不过这并不重要,更多的俄国年轻人又被煽动起来,成立更多的暴力团体。

走到了这一步,实在是出乎了亚历山大二世的意料,本来他就得罪了贵族地主阶级,没想到代表进步的知识精英们也和他为敌,辛辛苦苦的做了这么多实事,不仅仅没有人赞美他带来的社会进步,反而所有的人都想置他于死地。

面对这种情况,亚历山大二世并不想往回走,他没有限制言论自由,但是他也不想束手待毙,为了争夺话语权,他开始扶持泛斯拉夫主义的兴起,希望通过挑起复兴整个斯拉夫民族的梦想,把国人团结在一起,对抗社会上的各种激进思想。

不过民族主义这种东西,也是一头怪兽,并不是那么好驾驭的,由于当时的奥匈帝国境内,比如捷克和斯洛伐克里,就有很多斯拉夫人,所以这让奥匈帝国也对俄国充满了敌意,为什么他们后来会出手支持土耳其,就是害怕斯拉夫民族自决这股风,会造成奥匈帝国的分裂。

更要命的是,当沙皇变成了斯拉夫民族的保卫者时,在土耳其统治下的,巴尔干的斯拉夫民族开始闹独立的时候,他就不能再袖手旁观了,于是在一个不恰当的时机,他也被不情愿地卷入了这场战争。

而这场战争的最终结果,实际上是失败的,这就导致了他威信扫地,让激进思想更加占了上风,让他的统治摇摇欲坠,所以在他的继承者眼里,他搞的思想解放这些东西,纯粹是愚蠢透顶,因此等到后者上台的时候,他决定要把一切都拉回“正轨”,用更加的专制来回应这一切。

无独有偶,在一百多年以后,戈尔巴乔夫又重复了一次亚历山大二世的失败,苏联被解体了,然后叶利钦上台了,这一次俄国人终于有机会,来一场俄国知识界梦寐以求的彻底革命。

不过叶利钦的休克疗法,最后却酿成了一场彻头彻尾的灾难,断送了俄国走入民主政治的又一次希望,当大部分的俄国人,在这场伟大的社会实验中,被搞的一穷二白,过的比苏联时代还要惨的时候,强人普京上台了,又像沙皇一样,一切都自己说了算,被折腾累了的老百姓,只要能过上安稳的日子,也就不在乎他到底是不是专制了。

为什么俄国总是走不出这个轮回?以往我们总是习惯于批评俄国的当权者,那么俄国的知识界有没有责任呢?

俗话说,一个巴掌拍不响,俄国的知识界有一个特点,就是在专制君主当政的时候,他们只知道唯唯诺诺,大气都不敢喘一声。

可是一旦等到开明君主上台,社会管制放松以后,他们就开始拼命地刷存在感,鼓吹一些遥不可及的目标,让社会总是对现实不满,替改革者添乱。

要知道无论任何国家,要想进行一场社会变革,本来就是一件非常不容易的事情,必然会面临社会上既得利益者的强烈反对,要想取得任何一点点的进步,都需要当权者付出巨大的努力。

在这种情况下,引导社会舆论支持改革者,是知识界义不容辞的责任,但是俄国的知识界往往在这个时候,并不是替改革者摇旗呐喊,为他们唱赞歌,反而是扮演一个刨粪者的角色,拼命的找改革者的难堪。

俄国的知识界最大的特点就是,一旦给了他们说话的机会,他们就总是嘲讽改革者的动作慢,总是用很高的标准来要求改革者,而且最喜欢拿着放大镜挑改革者的毛病。

这就让俄国的改革者们,总是像风箱里的老鼠一样,两头受气,两面不讨好,保守势力自然拼命的抹黑他们,知识界也竭尽全力的挖苦他们,改革搞得越深入,社会舆论就越对他们不利,他们就越四面楚歌,最后的结果就是,这些改革者总会身败名裂。

后来的当权者,自然会吸收前任的教训,不再去干这种吃力不讨好的傻事,因为任何一个稍微有点理智的当权者,都知道在像俄国这样的社会里,根本不可能在短期内,实现知识精英们提出的,那些遥不可及的目标,所以他们无法获得知识界的支持。

因此他们只能调转方向,主动向保守势力靠拢,通过压制言论自由,强化社会控制,来确保他们的政治安全,避免重蹈改革者的覆辙。

所以在俄国,真正能让社会进步的,通常都是那些极端残暴的独裁者,比如彼得大帝一世,斯大林这样的人,而那些想通过开明政治引领社会向前的当权者,即使一时能成功,最后通常也会死得很难看,原因和俄国社会的不成熟,也是有很大关系的。

因此俄国总也走不出专制的怪圈,俄国的知识精英们,一样负有重大的责任。

所以当崇厚到达圣彼得堡的时候,他都发现了俄国的这种乱象,当然,他搞不清楚原因是什么,但是沙皇亚历山大二世,确实被这个内外交困的局面,搞的心烦意乱,所以决定去雅尔塔的里瓦几亚宫散散心。

那么崇厚所面对的这个局面,是不是形势真的一片大好呢?

恰恰相反,面对外交上的连续失利,俄国人急需扳回一局,在伊犁问题上,他们不能再失分了,不然将在政治上更加被动。

因此他们必须在这场谈判中,获得一场外交上的绝对胜利,为了达到这一点,他们不能让清朝政府轻松地在新疆站住脚,必须让清军疲于奔命,甚至产生重大失败,这样他们就有借口不归还伊犁,至少也能在谈判桌上,获得尽可能多的东西。

当然,俄国人不能直接出面,对新疆发起进攻,但是他们手中有两个王牌,那就是白彦虎和阿古柏的残军,所以俄国人当初主动收留了他们,就是为了现在能派上用场。

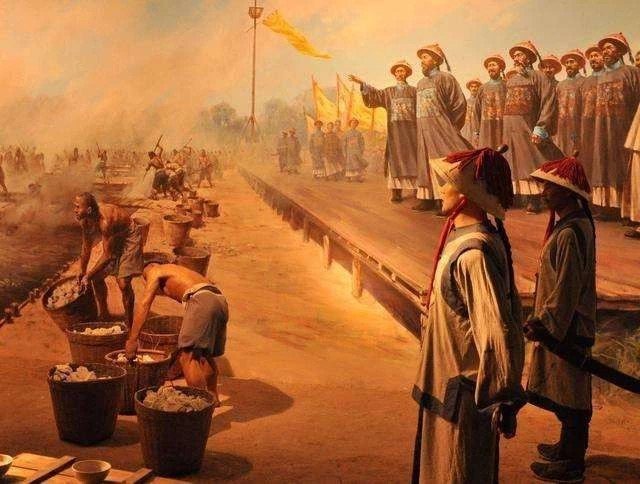

1878年,还没有来得及喘口气的刘锦棠突然发现,这场战争还远远没有结束,重新被武装起来的白彦虎和安集延人,开始在长达一千多公里的边境线上,不断地渗入袭扰新疆,告急的文书,从四面八方传到了喀什城里。

这一仗比之前的仗还要难打,因为刘锦棠手下只有1万多人,根本就没有办法在如此漫长的边境线上,到处设防,而且你即不知道敌人会从哪里进来,也不知道来的会是几百人?还是几千人?

更要命的是,你必须打歼灭战,而不能打击溃战,不然他们跑回了俄国,过几天不知道又会从哪里冒出来,如果这样耗下去,清朝政府根本就坚持不住,这样俄国人的目的就达到了,那么刘锦棠又该如何应对这一切呢?