「×年一遇」不是一个好的统计学概念 | 腾讯新闻短史记

说一说“十年一遇”、“百年一遇”这类概念的由来。

作为一个水文领域的统计学概念,“百年一遇”实际上是一个外来词汇(中文里以前也有这个词,但不属于学术概念),对应的英文名词是“100-year event”。有“百年一遇”,自然也会同时存在“十年一遇”“五十年一遇”“五百年一遇”乃至“千年一遇”这类概念。

中国学术界使用“×年一遇”这个统计学概念,大约始于上世纪五、六十年代。1957年发表的一篇论文便提到:

⑤Floods and Recurrence Intervals.载于www.usgs.gov/。

==============================================================================

清代如何区分「臣」与「奴才」? | 腾讯新闻短史记

作者丨隋风

编辑丨吴酉仁

影视剧里,清代官员向皇帝奏事时,有些人会自称“臣”,有些人则会自称“奴才”。

说一说二者的区别。

汉语中的“奴才”一词,在两晋时期,乃是用于骂人的“胡语”(即少数民族语言)。北魏的权臣尔朱荣,便曾骂造反的葛荣等人“本是奴才,乘时作乱”。另按元代人陶宗仪的理解,奴才(材)指的是“世之鄙人之不肖者”,也就是被看不起的没出息之人。他举了个例子:“郭子仪曰:子仪诸子,皆奴材也。”——郭子仪对自己的儿子们感到失望,觉得他们都是些没出息的“奴材”。①简言之,在清代以前,“奴才”是一个贬义词,不会有人愿意自称“奴才”。

变化发生在清军入关之后。满洲制度里有所谓的“包衣”阶层,这些人世代为贵族服务,相当于家仆或者家臣(他们的地位往往比普通民众要高,实非贱民)。清朝建立后,部分官员仍自称“奴才”,便与此有关。

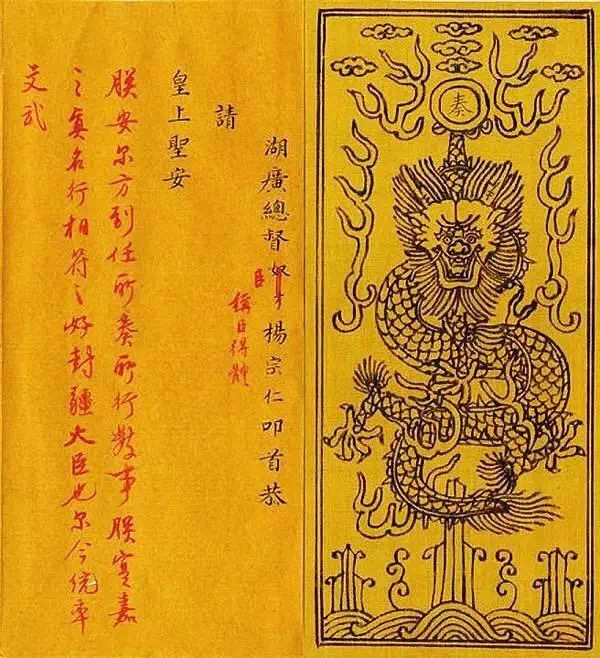

顺治、康熙年间,官员奏事既可自称“臣”,也可自称“奴才”,朝廷尚无统一规定。比如广东巡抚杨宗仁是汉军旗人,他在康熙五十八年谈“火耗”问题的奏折里,便全文自称“奴才”。②

雍正登基后,不满官员自称混乱,遂在批阅奏折时,屡屡将“奴才”改为“臣”。在康熙年间一直自称“奴才”的杨宗仁,他奏折上的“奴才”二字,便被雍正亲自给划掉了,改做“臣”字。雍正并在旁边批示:“称臣得体”。满洲旗人齐苏勒的奏折上,雍正也留下了朱批:“向后写臣字得体”。③

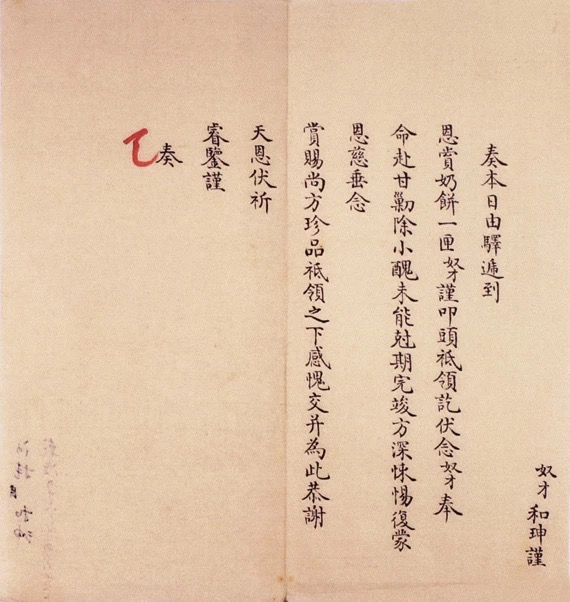

♦ 雍正将“奴才”划掉,改为“臣”字

南阳总兵董玉祥奏折里的“奴才”,也被雍正改作了“臣”。董玉祥上表谢恩说,“世代叨蒙豢养洪恩,得侍奴才之列,荣已过分,复蒙圣谕称臣,更深乾惕”——自家世受皇恩,能列入“奴才”的行列,已是过分的荣耀,如今被允许自称为“臣”,只有更加努力才能报答圣恩。就这道谢恩折的语境来看,在雍正时代,“臣”是一种比“奴才”更体面的自称。

为求全面统一,雍正还曾在下旨编纂的《钦定八旗通志》中明确规定,所有的奏章“嗣后着一概书写臣字”④,不许再出现一部分人自称“奴才”,另一部分人自称“臣”的情况。

尽管雍正一再强调“称臣得体”,但还是有很多官员更愿意使用“奴才”二字。毕竟,“奴才”彰显的是他们出自“皇帝的包衣”,与“臣”所彰显的“朝廷职官”相比,前者更能拉近自己与皇帝的关系,增加彼此的亲密度。

乾隆很明白官员们的这种心理。他继位后,便改变了雍正的一刀切政策,订立了详细的“官员自称规则”。该规则的主要内容有三条:

(一)满人官员上奏,公事称“臣”,私事称“奴才”。

乾隆在谕旨中说得很明白:“满洲大臣奏事,称臣、称奴才,字样不一,著嗣后颁行公事奏折,称臣;请安谢恩、寻常奏折,称奴才,以存满洲旧体。”⑤他以君臣关系对应国家体制,以主仆关系对应私家情谊。皇帝作为满人,特许满人官员在请安、谢恩时自称“奴才”,为的是昭示“满人一家”,提高八旗官员的向心力。

♦ 和珅的谢恩折,自称“奴才”

(二)武官无论满汉,上奏时都要自称“奴才”。

这项规定的起因,是福建提督甘国宝(汉人)在谢恩时自称“臣”,惹得皇帝大怒。乾隆指出,此“殊不合体式”,因为“向来武职具折例称奴才”,之前已经下旨强调过:“令内外满汉诸臣,嗣后陈奏公事,均一例称臣,此第就文职而言,并非概及于武臣。”⑥

乾隆此举的用意,当是欲借主仆关系来拉拢武官,强化他们与皇帝的亲近感。毕竟,武将们手握着军队,是比文官更需要注意维持向心力的群体。福建提督甘国宝在谢恩折子里自称“臣”,带给了乾隆一种疏远感。这应该是他发怒的主因。

(三)满汉官员联名上奏时,自称应与领衔者保持一致。

在乾隆做出统一规定之前,满汉官员联名奏事,常出现分别自称“奴才”和“臣”的情况。比如,直隶总督西宁、天津镇总兵达翎阿、直隶布政使周元理联名上奏蝗灾事宜,使用的自称便是“奴才西宁、奴才达翎阿、臣周元理跪奏”。

乾隆见到奏折后,斥责周元理“无礼”。他在朱批中说,“臣”与“奴才”的词意并无不同,“并非以奴才之称为卑而近,称臣为尊而远也”——这话是典型的“此地无银三百两”,颇为精准地点出了“奴才”和“臣”的区别——前者卑,但能显出与皇帝的亲近;后者尊,但却显出与皇帝关系疏远。

为了证明自己的论断,乾隆还举例说:尊贵如满洲大学士,“在朕前亦自称奴才”;卑微如“丞簿末秩”的汉人,被引见时“亦皆称臣”。难道“丞簿”这类小小的汉官的地位,要比“满洲大学士”更尊贵吗?当然不是,可见官员的地位与如何自称无关。

乾隆还说,他对官员如何自称这件事,其实是不计较的(这自然只是漂亮话,否则周元理便不会挨这样一顿痛骂),但同一封奏折里的自称必须统一,“止当论首衔何人,或满或汉,皆可以一称贯之”,满汉官员联名上奏时,所有人的自称,都必须与领衔者的自称保持一致。

末了,乾隆开始斥责周元理:“若谓周元理不屑随西宁同称,有意立异,是视周元理身分太高,谅彼亦不敢萌此念。但此等节目必拘泥若此,又何其不达事理耶?可笑之至。”⑦——若说周元理这个汉官,是不屑于和西宁这些满官一起自称“奴才”,刻意称“臣”来标新立异,以彰显自己的身份,我想他应该不敢生出这种念头。他的问题是拘泥于条文,不通事理,简直可笑至极。

其实,周元理这件事情,一点都不可笑。汉人文官在上奏公事时称“臣”,本就是约定俗称的规矩(后来乾隆也规定,无论满汉,因公事上奏一律称臣)。周元理不敢挑战这规矩,便只能“拘泥”和“不达事理”。正如陈垣在《释奴才》一文中所言:

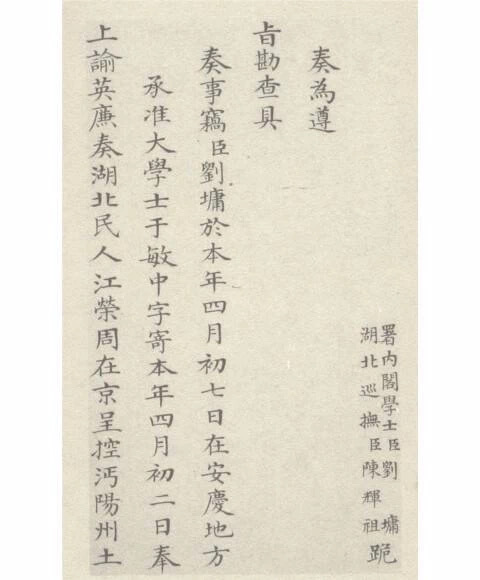

♦ 刘墉、陈辉祖自称为“臣”的奏折

此外,皇族中人,如皇帝的儿子、兄弟、长辈等,在一般情况下都只称“臣”。汉人出身的太监则须自称“奴才”。对于这当中的区别,清末太监信修明是这样理解的:“只要受皇家眷养者必须自称奴才,如为国家政治有建树者则称臣,如恭忠亲王、醇贤亲王、庆献亲王都是军机大臣,在公可称臣,在私就得称奴才。”⑨

乾隆设立的这套“官员自称规则”,一直实行至清末。

当然了,虽说已有定制,但官员为拉近与皇帝的关系,仍时常出现违规以“奴才”自称的情况。尤其是到了晚清,满人官员们在奏报公事时,仍喜欢以“奴才跪奏”开头。

光绪晚期,为从名义上消除满汉差异,清廷曾讨论过“免去满员称奴才字样,一律称臣”等议题。宣统二年,清廷正式下诏,取消了“奴才”这一自称。自此,无论满汉文武,官员一律称“臣”。(来源:腾讯新闻)