一个三线城市的反诈骗战争

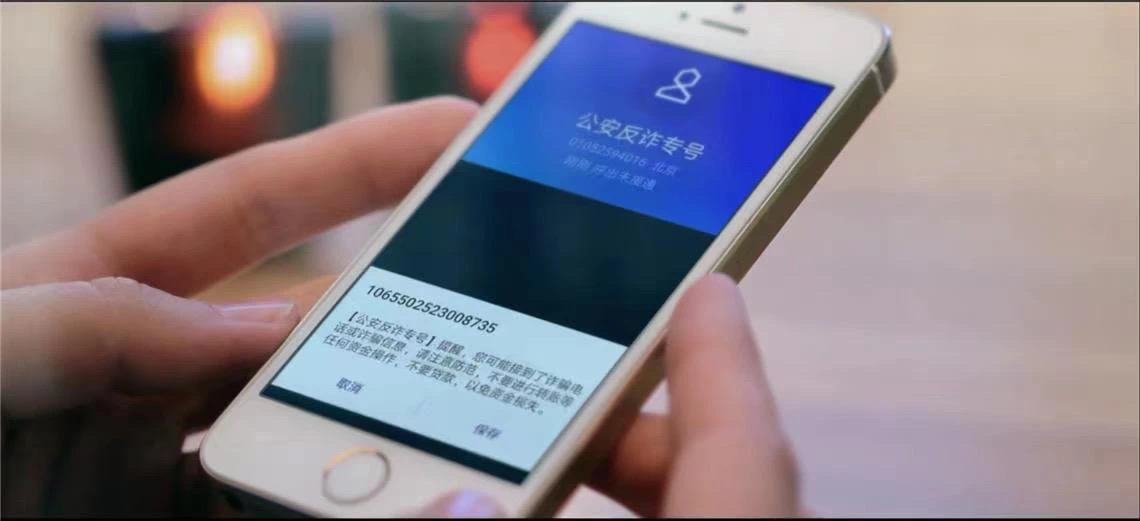

防止电信网络诈骗是一场对抗疲劳的战争。在反诈骗的一线,冯涛和阿言每天都会拨打400个宣传电话,派出所民警李剑飞像贪吃蛇一样走遍70000常住人口的辖区,一遍又一遍宣传防骗知识。可求助电话里,受害人的啜泣仍不间断。

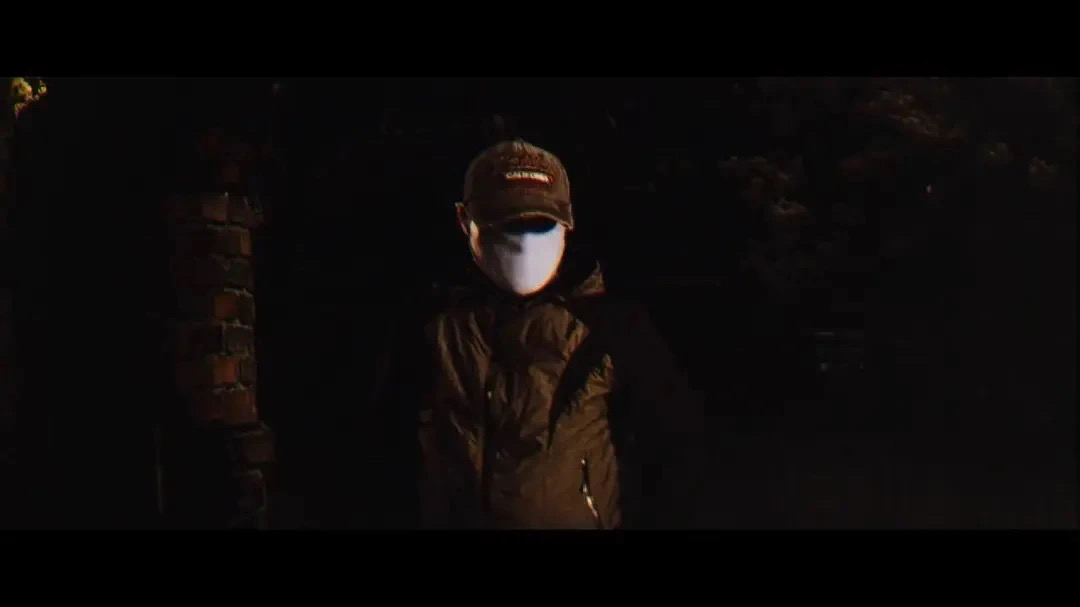

骗子揣摩着猎物,警方抓捕着犯罪分子,如同巨大网络世界里的迷藏。问题只有一个,那就是如何在受害人落入圈套之前,阻止他们。一群阿里安全的技术宅试图与反诈骗的公安机关联合,并做点什么。

01

骗子,无孔不入

02

反击,预警追踪

03

为了更好地提升反诈效率,阿里安全程序员刘成新和同事们又推出了“钉钉反诈”,联动各地反诈中心的民警,基于钉钉企业组织架构实现反诈内容精准化推送,包含了反诈答题、防骗课堂、警情通报等功能。

在刘成新看来,这一模式将反诈的内容宣导和考评实现了网格化精准管理,即使远在外地的人员,也能第一时间参与当地公安的实时反诈,向成员推送警情案例提醒;对反诈考题的学习情况能实时反馈;针对辖区人群实施预警保护,对正在发生欺诈的场景,触发对反诈民警的提醒通知,及时拦截欺诈案件。

- END -

撰文 | 张 瑞

=======================================================================

从山东农村到北京,再到独自带孩子定居悉尼,我把命运捏在了手里

Bella/口述

山东省淄博市罗村镇千峪村,从出生到上中学,我一直生活在这个村里。“80后、大学扩招、毕业即失业、农村到城市、重男轻女、北漂、离婚、单身妈妈、海外定居……”这些关键词都可以跟我无缝衔接。

我的童年记忆里,有着农耕文化的所有印记。没有公路,没有电灯,没有电视。

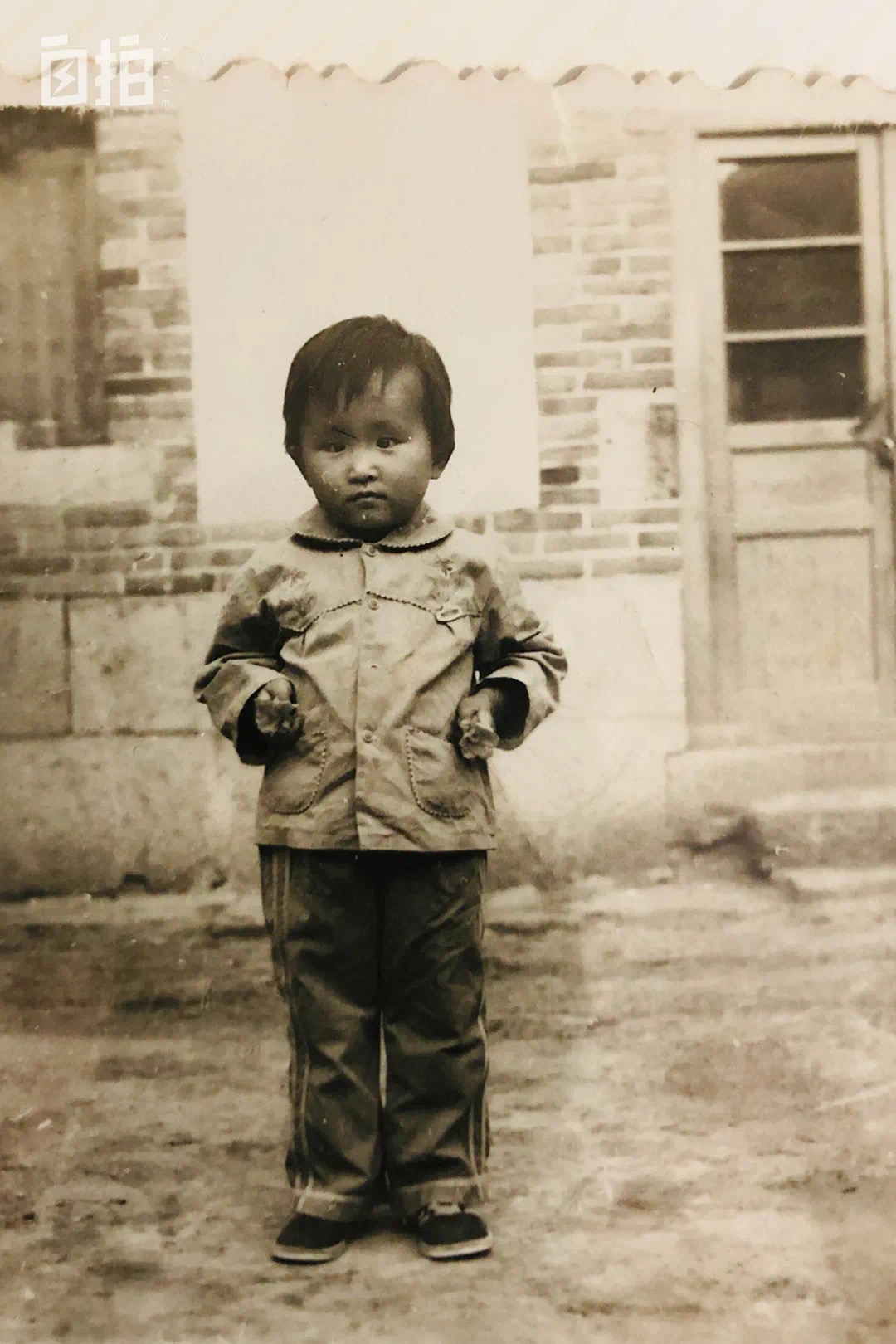

我出生的小山村,一个邻居拍的照片。

脑补一下这样一种生活:没有自来水,生活饮用水要到村里一个露天大水洼里去挑,夏天水上面漂浮着一层绿毛,冬天挑水的入口处冰冻三尺,不小心就会溜跟头;没有厕所,白天在猪圈如厕,晚上在屋里用桶方便;收割庄稼靠手,小麦用镰刀来割,玉米要一个一个掰下来,用手推车拉回家。

女孩读书没用的观念深入人心,我每天回家都要把家务做完才可以写作业;上学的教室也是简陋到可怕,夏天下雨,学生们要不断地挪动桌子防止房顶漏下来的雨水把课本打湿,冬天,学生要轮流从家里拿玉米棒去教室里生火。

我四岁时的照片,在当时住的院子里。

那些生活的日常,今天翻出来看,居然感觉自己活得像原始人一样:原始,真实,粗糙,自然,稀罕。我不觉得是苦难,反而觉得那是我的根,是我发芽出土的地方,是我的起点。

1995年,我上初二。这一年,当煤矿工人的爸爸从农业户口转为非农业户口(城镇户口),全家人从农村搬到爸爸工作的矿区。而之前在农村的那些玩伴们,现在大部分都依然生活在农村,能读到高中的都屈指可数。

这是我们搬到矿区后的家, 我的父母现在还住在这里,是我2017年回国时拍的。

1996年中考,我落榜了,或许这是我人生中第一次感到绝望,我第一次体会到把自己命运捏在手里的感觉。

比那些考过分数线的同学,我要多交4000元才可以有资格去读。1996年的4000块是一笔很大的花销。父母没有钱。我跟妈妈一起去亲戚家借钱。借来的4000元,妈妈用手帕包着,放在我面前。那是我第一次见到那么多的钱,内心充满了愧疚。

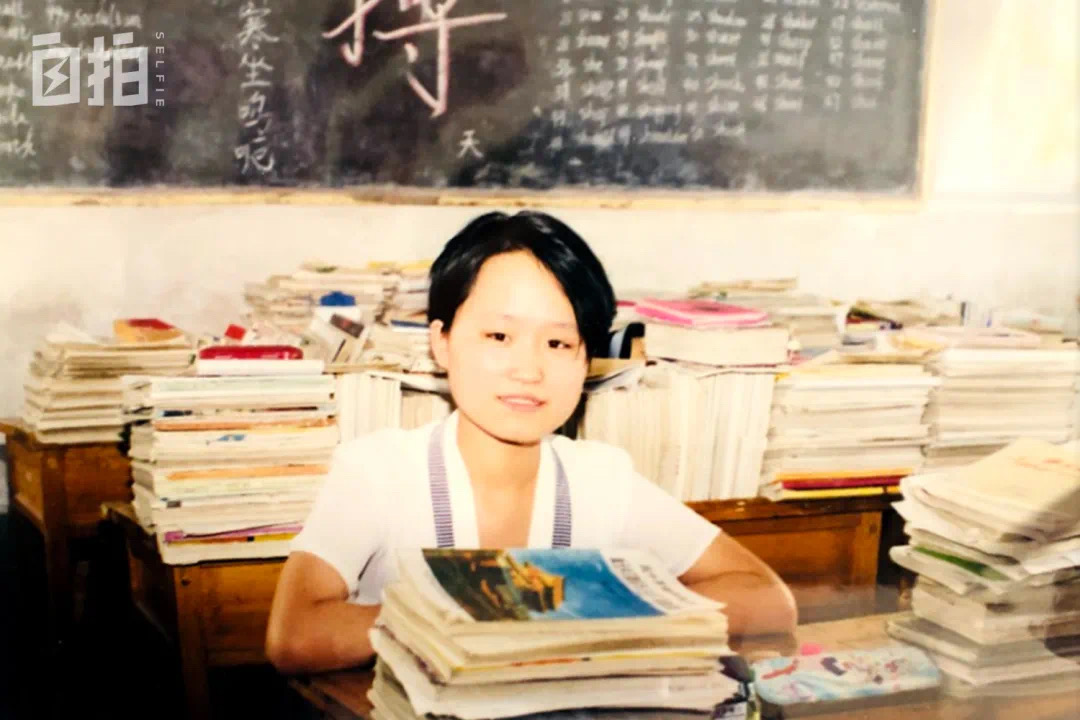

高中时,我在我的座位上。

我天生愚笨,性格懦弱。三年高中,像一个陀螺一样的, 一方面被老师领着往前走,另外一方面被内心那种罪孽深重拖着让自己“戴罪立功”。我的数学不好,其他文科科目都名列前茅。

高考后,我的分数线只过了大学专科线。选择院校就像抓阄一样, 拿着厚厚的一本志愿选择指南, 我不知道要选择哪个学校,哪个专业。我从来没有离开过生活的县城,矿区,哪里知道外面的世界?志愿选择指南上那些省市,对我来说就是名词, 连距离的概念都没有。正常的三个志愿,我都填了山东省内的学校。当时想着提前志愿也别空着,随便填一个吧,我在随便翻到的一页的左下角,看到“北京物资学院 英语类”,就填了。

结果阴差阳错地考到了北京物资学院,更是稀里糊涂地读了英语专业。

到北京读书, 是我生命最重要的一个转折点。拿着大学录取通知,可以买半价票,票价是24元。1999年,在绿皮火车上晃荡了12个小时后, 我土里土气地到了北京,那一年,我正好18岁。

1999年,建国50周年时,我在北京拍的照片。穿的是离家时我妈找裁缝给我做的衣服,也是我最好的衣服。

还记得大一暑假过后返回北京的那个下午。从北京站到通州,经过长安街,双向10个车道的宽阔,让刚刚从逼仄的矿区中返程的我,感受到的不仅是视觉的冲击,更是激发了我对美好的向往。那一刻,有个声音说:我属于这里,我要一直留在北京。

2001年,大专毕业,国家早已开始了大学扩招。有很多同学选择专升本,学费要5000元。而父母已经无法再负担我读书的费用。我没有梦想,没有规划,只想留在北京。那时候BP机是找工作的必需品,把个人信息登到一份免费的报纸上,BP机上会不时收到面试信息。

第一份工作,2001年6月份,某政府机关办事处。面对一屋子的面试官和应试者,我居然“脱颖而出”,被录用了!

开始工作,上班第一件事就是拨号上网,那是我第一次接触网络。基本不会打字,敲半天才能敲出几行字。发传真,不会用传真机,复印文件,不会用复印机。领导让我翻译做书面英语翻译,我一塌糊涂。学校里学的和工作中的英语完全是两回事,日常沟通对话、读英文小说、写英文日记还可以,真要做书面翻译,我两眼一抹黑。

一个星期后,我被开除。领导看我可怜,发了我一个半月的工资,2000块,对于当时的我,是一笔巨款。

2001年初,我在大学里操场上拍的照片。

万幸,7月份,我又被某制药公司的北京办事处录用为行政人员,包住宿,月工资600元。日常的工作包括买菜、打扫卫生、遛老板养的狗。我天生怕狗,或许那狗也感受到我不喜欢它,总是无缘无故攻击我,我却不敢反击,在那个环境下,那只狗要比我金贵的多。

工作了两周就莫名其妙被解雇了,拿了50块钱工资,老板要求我当天把所有的行李搬走。那天是2001年7月13日,全国上下都沉浸在中国申奥成功的喜悦中,而我,还没来得及开始构建自己的梦,就一个大跟头,摔了个四脚朝天。

我打包好行李,在同学宿舍的地板上睡了两天。第三天,同学说,“我们这里的水电都是要交钱的。”我听出了画外音,给家里打电话,终于撑不住了,“妈,我想回家。”是真的在北京无处容身了吗?是找不到工作了吗?不知道,没有计划,没有目标,一切都是本能驱动。

走投无路,离开北京时在北京火车站,当时的男友帮我拍的。

回到家后,没有安慰和温暖。爸爸边抽烟边叹气 :“这大学是白念了,钱都打水漂了,连个工作都找不到。”弟弟说:“还大学毕业生呢,都不如我上技校挣得多。”我说:“我肯定能一个月赚到1000块。” 我妈说:“自己不知道扒几碗干饭?你吹牛皮啊?”

我在纺织工厂当过工人,没多久,工厂发不出工资,面临倒闭。又去了另一个效益好的大工厂,月薪400块,培训完后,要求上缴毕业证书并把户口迁到工厂。我觉得自己不能被禁锢在那里,待了一周后又跑了。

后来被一个卖儿童英语教材的销售组织录用。在那里,每天早上和晚上一定要大声唱歌,呼喊:“ 我能行,我一定做得到, 我是最棒的。“每个销售人员都着装靓丽才可以去大街上推销。一套教材是7000多元,即使放到现在也有点离谱,何况是20年前的小县城。

这段“流亡”期间,我做过几天英语老师,这是我给培训教室设计的背景墙。

晃荡了半年,在那样颠沛流离的状态下,我居然完好无损地生存下来,没有步入歧途,没有自暴自弃。这期间,一直靠第一份工作施舍给我的2000块生活。在存款还剩一百块的时候,心中突然萌生出一个想法:我得回北京,再不回去,就没有钱买火车票了!2001年12月份,圣诞节前夕,买完火车票,还剩30块。

我拿了几件换洗的衣服,偷偷地跑回了北京,它彻底打消了我所有的退路,家是回不去的,我承受不了父母的叹息。就是要死也得死在北京,不混出个样来,不回家。

回到北京的第一份工作,是文秘,月薪800块。从我住的郊区到工作地点,每天往返要5-6个小时。说是文秘,其实也是半个保姆,上班的第一件事是拖地,中午去给老板买菜做饭。虽然月薪才800块,我居然存了钱,工作2个月就给父母买了第一台彩色电视机,或许是太急于在他们面前证明自己了。这份工作做了3个月,试用期过后老板给涨薪到1000块,但我在北京已经安顿下来,想要去找更好的发展,所以辞职了。

当时我基本每年换一份工作,几乎所有工作平时的书面沟通都是全英文,我的书面英语能力也在日常工作中慢慢提高。不知道要做什么,只要这份工作比我前一份工作赚的多, 我就换,薪水是找工作唯一的衡量标尺。

2003年的照片,我跟别人合租, 终于有了自己单独的房间,家具家电都是从当地的二手市场淘来的。

没有大梦想,只有三步之内的小目标:从与别人合租一个房间,到有单独的房间;从只能买路边摊的衣服到可以买超市的衣服;第一年工作,过年回家给父母买了彩色电视,之后的一年又给家里换了沙发……同时,也在父母面前找到自尊,证明他们让我上大学不是一个错误的选择。

从2001年底到2006年,和无数的北漂一族一样,我住在郊区,到市区去上班。没有生活,只有工作,两点一线。又和很多北漂不一样,因为我把北京当成家,觉得自己本该属于这个地方,回到山东父母生活的矿区,反而觉得自己像个异客。

每天上下班在国贸桥下等公交车,看着熙熙攘攘的人群,仰望着国贸大厦,想着哪天我一定要在里面工作。像王尔德所说,“我们虽然都生活在阴沟里,但仍有人在仰望星空”。而那时候,眼前的国贸大厦就是我的星空。

2003年,工作时的照片。

2002年春节过后,面试了一家香港的展览公司,全程英文,我通过了面试,月薪1700 块。结束面试,第一件事就是找公用电话,打给父母,告诉他们我不仅挣到1000块,而且公司还给我上保险。在打电话要按分钟收费的年代,我无法知道他们知道这个消息的感受,我猜他们应该是惊讶的。

在这家公司期间,有位同事离职,这么好的工作怎么还会要离开?我特别惊讶。我从来没有规划,因为此刻已是人生的最高点,实在没有能力和想象力去憧憬未来。我以为自己会在那里一直做下去,但其实只在那里做了一年半就离开了。后来又陆陆续续换了几份工作,每份工作都比上一份薪水更多。

2004年10月份,我去香港参加展会时的照片。

2005年,去了一家外资媒体公司,见识了很多大场面,还有很多名人。工作地点是在国贸对面的SOHO现代城,离国贸大厦,还有一步之遥。2006年,我应聘到目前就职的公司,办公室在国贸大厦。应聘这个职位的每一位候选人都比我厉害,有的是海外留学,有的是知名院校硕士,而我只是二流大学的大专。

当我真正坐在国贸大厦的办公室里时,多了一份和别人不一样的满足,那是愿望达成一样的梦境。

2014年,我坐在北京国贸的办公室里。

工作基本稳定后,父母的催婚让我无处可躲。我和前夫婚恋网站认识。前夫温文尔雅、学识渊博,还是北京户口,有房有车,这似乎是上天对我多年北漂的嘉赏,给了我一个不用太拼搏就很安稳舒适的家。按部就班,我们热恋时就结婚了,结婚第二个月就怀孕了,现在想来真的是无知者无畏,甚至两个人都没有经历磨合期。

由于工作关系,接触到了北京各大高校的MBA。我萌生了想继续读书的想法,至少得有个拿得出的学位,这是我在北京活下来后的第一个计划。婚礼结束后三个月,我就进入到MBA的学习中。2009年的那个冬天,我挺着个大肚子,每个周二下午下班后,从北京东三环坐地铁去北四环中科院MBA管理学院,上课到晚上10点多,再从学校回到北京西四环的住处。而前夫的工作只能每个月回北京一次。整个怀孕阶段几乎都是我一个人。

我的MBA毕业照,但那时我的工作已经稳定了,读完MBA对我的职业发展目前尚未有什么帮助。

后来前夫辞了职,整天沉浸在游戏中,我们又从与公婆合住的房子里搬了出来。我一个人工作,担负着租房和一切家用。也是在这个时候,我有了离婚的想法。不是背叛婚姻,是想逃跑,觉得自己快要死掉了。只有离开这一切,才能活下去,离开是求生的本能。

在女儿过完三岁生日一个星期后,2013年3月9号,我们走进民政局,协议离婚。

这是离婚后我朋友圈的状态, 女儿成了我的全部。

原本以为离婚是个动作,是个瞬间,后来才知道,离婚是个漫长且痛苦的过程。就像长在树干上的一节枯树枝,树枝不是一天变枯的,而要在这节死去的枯树枝上再长出新的枝丫,不知道要再经历多少个日日夜夜。

离婚后,我拍了个人写真,来记录当时的样子。

很多朋友说,你真能干,自己一个人既要上班,又要带孩子。但是他们哪里知道,其中的滋味只有自己品得到,相比生活上的辛苦、经济上的拮据,更苦的是女儿跟我要爸爸,我却给不出。随着女儿一点点长大,看到别人的爸爸,她却连爸爸的影子都看不到。

和女儿的生活,女儿在厨房做早餐。

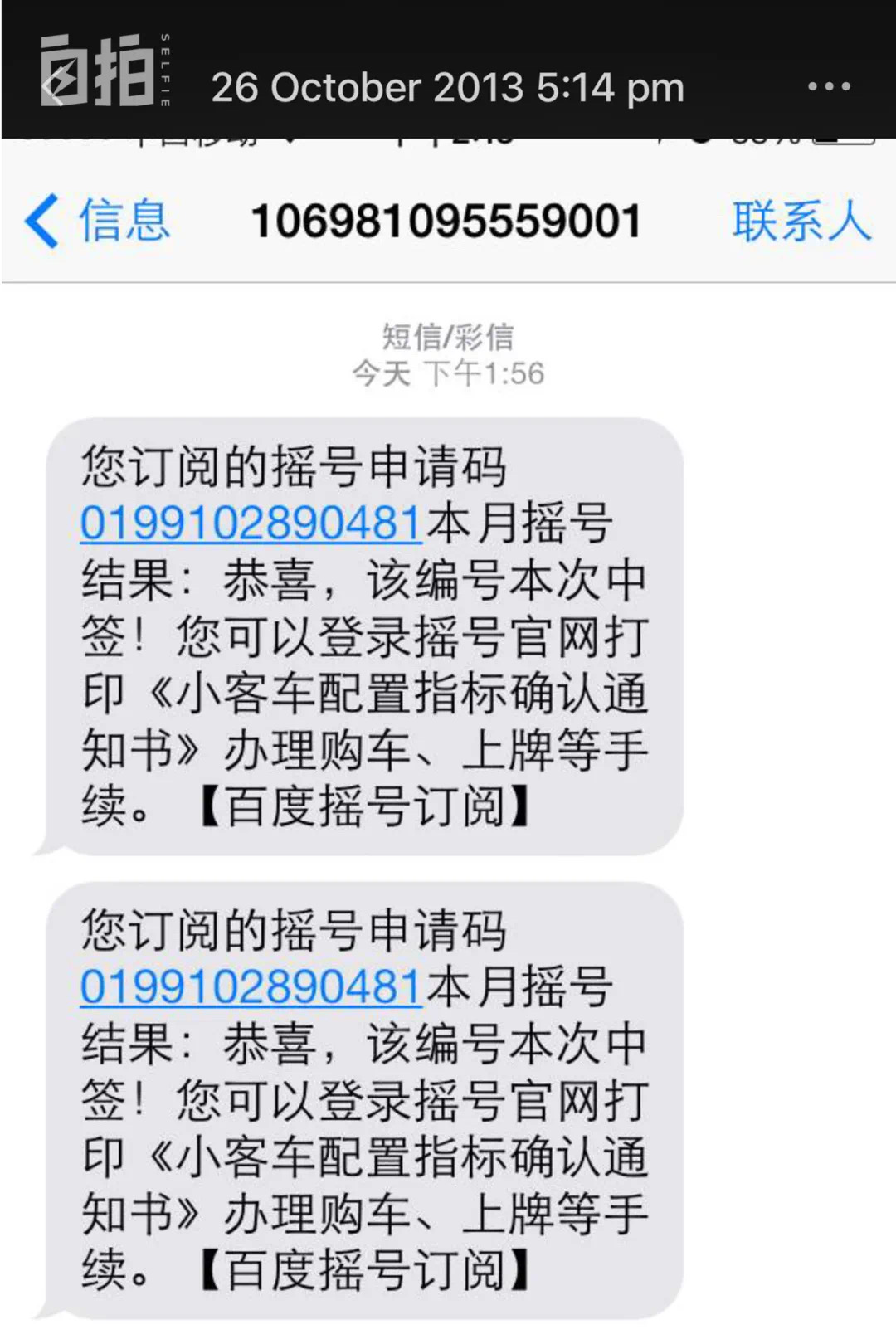

朋友看我一个人骑自行车带着孩子,建议我买个车,而买车需要先摇号,我就稀里糊涂注册了,没想到第二个月居然就被摇中!这是在2013年10月份,离婚半年后,也是我好运的开始。命运不会亏待一个认真生活的人,这一切在我离婚后得到了最好的验证。

这是中签时我在朋友圈发的状态,由此开始了我开挂的人生。

以前从未想过能在北京买房。结婚时,住在婆婆早年买的房子里,妄以为她儿子的家就是我的。在离婚半年后,我居然买房了。离婚,我是净身出户,带着一车行李和女儿,没有一分钱。自己买房,又是一次无知者无畏的大胆行为。

2013年7月27日,一个炎热的星期五,本想看房,结果当天就买了,是排了一晚上的队,从晚上7点排到第二天早上9点,那些一起排队的都是一家人,不断轮岗,而我,自己找了张报纸,愣是一个人坚持了一宿。买房的首付款基本都是借的,办公室里的同事,能借的都借了。记得自己有个Excel 借款表,记录着每位朋友的借款金额和借款日期,借了40多万。

这是排了一宿的队,发在朋友圈的状态。

一个人边工作边带娃,虽然日子过得拮据艰难,但是却没有了以往的痛苦和纠结。虽然离婚的伤疤还在那里,我也会像一个怨妇一样数落前夫和婆婆的行为,但是内心却平静了许多,对自己的生活有了更多的掌控感。

这是在买的新房子的小区里,自己一个人带着女儿生活。

2014年10月份,我正考虑女儿上小学的事情,在一个星期四下午,突然收到人力资源部的电话,老板们要和我开会。开会的内容是,我这个工作职位要被调到国外,问我是否愿意去?思考再三,我决定离开漂了15年的北京,就像当年从山东义无反顾地来到北京一样,把过往都扔到身后,踩到脚下,给自己再一次的进行复盘结算。

出国前的那个春节,我回家跟父母一起过。在家期间,我和老板电话沟通相关事项。听到爸妈悄悄在说:“听叽里呱啦的,英语说得那么溜,厉害啊,一般人可做不到。

原本以为这么多年,自己早已无数次、无数倍地找回了自尊,再无需任何人的肯定和证明。但是当无意中听到父母的这句肯定,却依然有一种如释重负的轻松,心里有个声音,“我做到了”。

这是当时去机场路上发的朋友圈状态。

在女儿过完五岁生日后,除了房子,我处理了在北京的所有家当,拉着两个行李箱,抱着女儿,踏上了澳洲的土地。就这样,把我过往三十多年的生活经验一点点涂抹清零复盘,把馒头、大饼、油条切换成这个世界里的toast, roll, pasta。

悉尼CBD, 我的办公室从北京的国贸大厦到了悉尼歌剧院旁边的大厦里。

记不清楚多少次,或者是刚到办公室坐下,或者是在开会,或者就是在工作,收到老师的电话。状况百出,有时候是因为哭得太厉害,老师根本无法上课,被老师送到校长办公室,有时候是在教室大闹,躺在地上打滚,谁也碰不得,谁哄就踢谁。

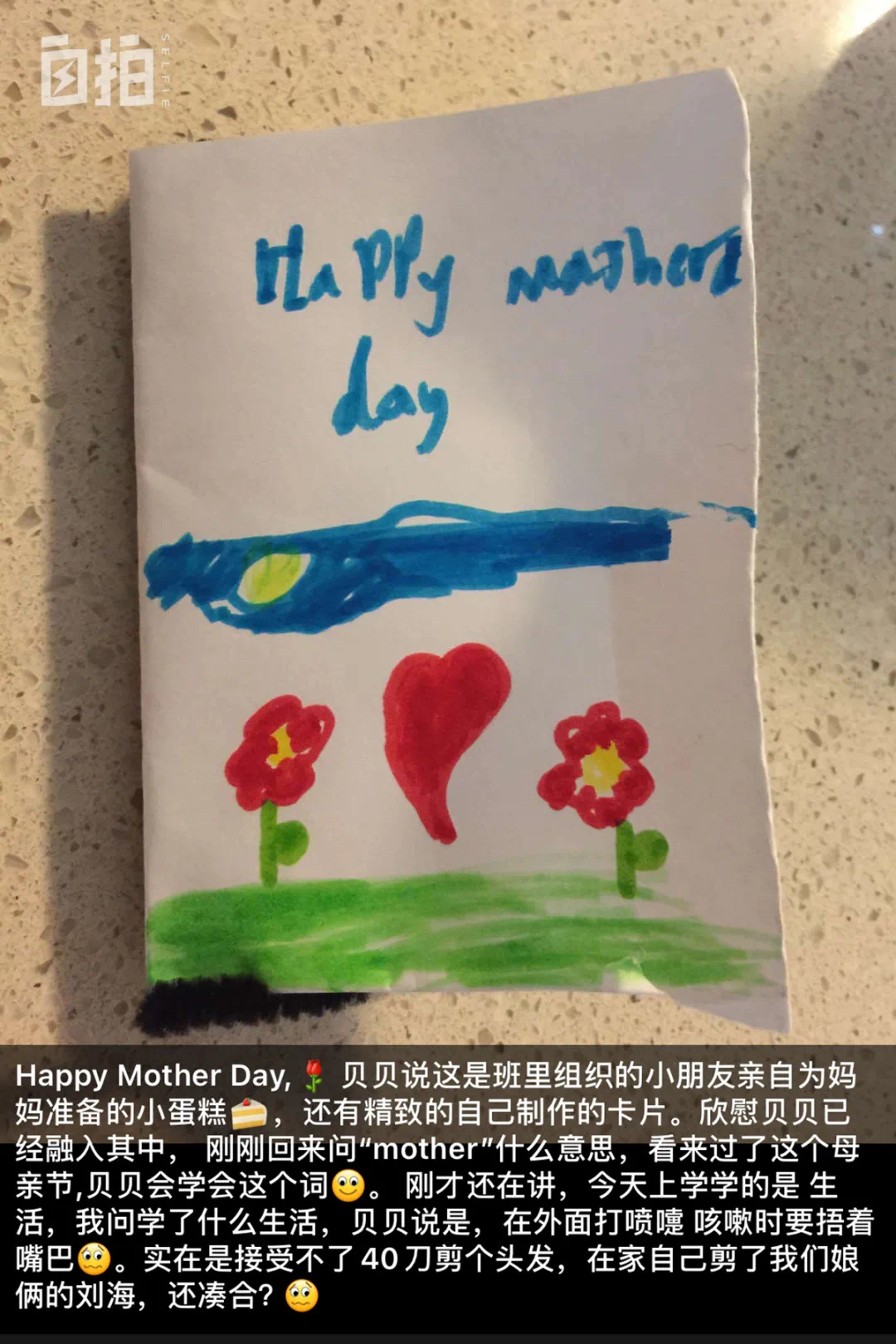

女儿上学2个月后,给我做的母亲节卡片。

大概半年后,2015年10月份左右,女儿才慢慢安静下来。有一天我下班去托管班接她,老师说,今天你女儿跟我说话了,叫我的名字了。我抱着宝贝女儿,没有人知道我有多高兴。

悉尼歌剧院, 就在我的办公室附近, 我中午散步的地方。

这些年,公司内部经过几次并购重组,我作为元老员工,接连不断地在在股票分红中受益,还清了我北京买房时的欠款。公司被纳斯达克上市公司并购,我兑现所有公司股票,用所得的部分在悉尼市区买下了一个地段非常好的公寓。

而我,刚进入这家公司时,财务行政占我工作的60%,其它的跟项目相关的数据工作占40%。这么多年来,我一直都在工作中找机会学习,现在被提升为高级数据分析师,开始独立管理和运营一些大型项目。

我和女儿在家附近散步,我偷拍的女儿背影。

渐渐地,我走出了离婚的雾霭,心里没有了抱怨,也没有了伤痛。应了那句话,爱的对立面不是恨,而是不在乎。是的, 对于前夫,只有满满的祝福,祝愿他的人生下半场能平稳些。至于我们的关系,也达到了从未有过的平心静气,像对待老朋友,又像对家人。

从去年疫情开始, 就一直在家里办公,这是近期的自拍照。

人生走完上半场,我依然站在风雨飘摇的路上。我从一个落后的山村里走出来,从一个被煤场污染着的矿区走出来,从山东到北京,从一个人飘忽不定到走进一段期望的关系,又从这段让我挣扎的关系中挣脱出来,从北半球来到南半球, 这一路走来,那些令人鼓舞的时刻,幸福的瞬间,那些纠结的痛苦和挣扎的眼泪一起拼凑成了现在的我。

我家附近的小路,从小生活在山村和矿区的我,以前从不知道有这样的地方存在。

我小心捡起这些散落的碎片,借由这次回顾自己的时机,仔细地把每一个碎片拼接起来,无需隐藏任何伤疤,因为那是我人生旅途的勋章。

我对自己说:不必仰望别人,自己亦是风景。

本文在今日头条首发,皆由主人公本人口述而成