大难不死,必有后福——豪车毒老纪的创业故事

2021年06月03日 13:03 分类:生活 阅读:611

作者:老纪,豪车毒&老纪蚝宅创始人。本文来自:豪车毒老纪(ID:jwy0020)。

“这篇文章,我用了三个月,改了几十次稿,在鼠年上班最后一天,我写下这个内容,作为新年礼物,送给所有读者朋友们。”

很多人说我聪明,其实我是个笨小孩。

1989 年 江 西

我妈怀上我,第一次被架去打胎,排队的人太多,没有打成。

第二次去打胎,排上了队,但医生说药包用完了,又逃过一劫。

我妈第三次去,打胎药吃了,不知道是药效不好,还是我求生欲比较强,居然没有“干掉我”。

后来我爸妈商量说,干脆就躲到乡下生下来吧!

这样,我就成了家中的老三,我爸也因为超生被开除了公职。

因为排行老三,也因为爸爸失业后开始和妈妈忙着做卖水果的生意,我小时候总觉得自己被忽视,缺少关爱,所以从小就自卑、木讷、话不多,大家都觉得傻傻的。

读书后成绩很差,除了语文还行,别的都差,特别是数学,至今都很差。虽然我现在一年做十几亿的业务,但是超过 50 的加减法,我必须用计算器。

小学四年级的暑假,我蹬着三轮车去赶集,帮家里卖水果,因为算账找零钱的时候算错,人生第一次做生意以赔钱告终。

初中 上 海

父母在江西老家经商破产,去上海做蔬菜生意,老家房子被拍卖,我甚至被人绑走了两天关起来。

本来成绩就差,加上家里发生的事情,让我更自卑,更害怕去学校。

我甚至因为自卑,变得不爱说话。所以我初二就辍学了,到上海帮爸妈做事。

从 14 岁开始烧锅炉,卖蔬菜,后来办了驾照,开货车送菜。

开车送菜的时候,经常看到跑车,我开始喜欢跑车,甚至因为开车光顾着看跑车,出了车祸,差点死掉,我有了拥有跑车的梦想,但那时候仅仅是梦想。

19 岁 我 恋 爱 了

我住上海青浦区,女孩住宝山区。每次见她我要转 3 次公交车,花三四个小时才能见她一面,然后一起吃个肯德基再独自回家。交往了差不多半年,我们分手了,因为她喜欢一个开本田雅阁戴着大金链子,肚子大大,疑似怀孕的叔叔。她和他走了。

后来我还见过她一次,那是 6 年后,我卖了一台保时捷送到杭州萧山,晚上客户带我去娱乐场所聚会,我看到了她,她找到了一份喝酒的工作。

她坐在我隔壁努力工作,一晚上我们没有说一句话。

失恋后的一段时间我浑浑噩噩,最终酿成祸事,我在上海江桥蔬菜批发市场货车上卸货的时候,头朝地摔了下来,脑出血,在重症监护室躺了半个月。

在病床的那段时间,我想了很多,我想着加上我妈三次打胎没有打掉我,这是第五次接近死亡。而且又失恋了,人不能一直这么倒霉吧,都说大难不死,必有后福,这继续卖菜,我不知道福从何来啊。

我思考了很多,我觉得要改变自己,要追逐梦想。

伤好之后,刚好是我 20 岁生日。我用啤酒瓶玩了一次俄罗斯轮盘,我选了四个城市,北京,深圳,广州,杭州,最终啤酒瓶指向杭州。

20 岁 杭 州

我在深夜两点只身一人来到杭州,在杭州城西的骆家庄租了间 380 元一个月的农民房,开始找工作,因为没有学历,我花了 100 块钱,办了一张“你懂的”证件去找工作,后来觉得证件太新,还热乎乎的,放弃了使用。

我找了大众和尼桑的 4S 店,想找一个销售的职业,但是都被他们以我没有学历拒绝了。后来在杭州汽车城找了一份底薪 800 元的工作。

2009 年 我接触到我最喜欢的豪华车

工作半年后我找到了自信,人也变得开朗,开始喜欢主动与人交流。

我每成交一台车子,都会用自己的钱,额外给客户送礼物、写贺卡。同事朋友都说我傻,觉得我太过于天真,说“客户不会为了这点小玩意,关照我的”;我说“傻就傻好了,我只是真诚地感恩客户”。

工作半年后,我借钱开了自己的汽车代购公司——我就靠在汽车城尾随、蹲守、攀谈,开始结识客户,积累客户。

创业第一年 我只有 19 个客户

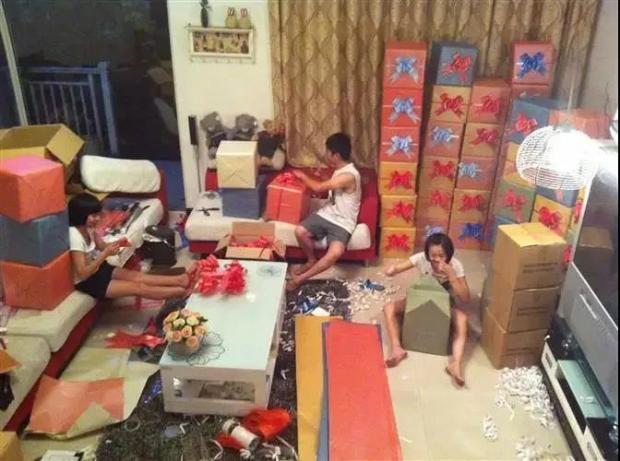

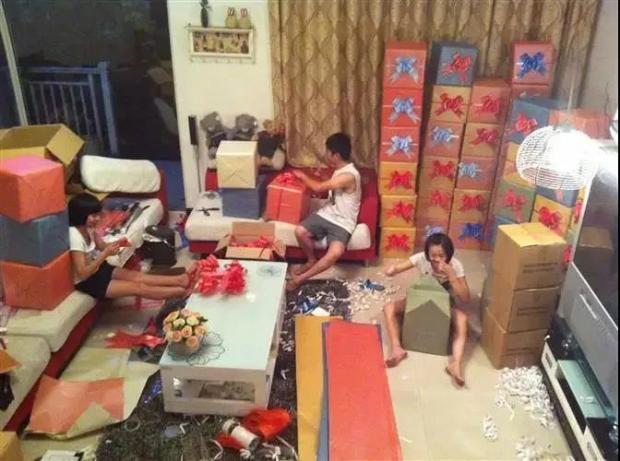

我很珍视我的客户,我尽一切可能服务于他们,每年端午、中秋、圣诞、春节、客户生日,这 5 个时间都会收到我精心准备的礼物。

那个时候,还是有很多人笑话我呆呆傻傻,我无所谓,以呆呆傻傻的笑回应他们。

从创业至今,我一直给所有的客户和朋友每年送 5 份礼物,这看似傻傻的举动却为我们公司带来了巨大的收益。

正当我公司步入正轨的时候,2012 年我爸妈在上海做生意又破产了,我父亲甚至进了监狱。

那时压力真的大到常人难以想象,我那两年只要是开车出差在外,都是在车里对付着睡。我租了个大房子,和员工住一起,每天我烧饭给员工吃(我的厨艺也就是那时候锻炼出来的)。

艰苦努力的拼搏,总算让公司和生活都慢慢变好。

10 年过去,我很多同事,同行都改行了,只有笨笨的我还在卖车,还在为客户做服务、送礼物。

现在不光送礼物,我连客户家的卫生都打扫,客户家的家宴也去操办。我的销售额也达到了曾经不敢想象的数字。

2018 年 夏 天

我又开始进入餐饮领域,开了老纪蚝宅,成为现象级的网红店,甚至影响了整个生蚝养殖业。

一个 120 平方,总投资 20 多万的夜宵店,年营业额做了近 3000 万。接着我在那条街又开了龙虾店、火锅店,全都生意火爆。

因为我的服务慢慢形成了标准体系,有了这套服务,我的客户群产生了裂变。

而且我舍得分享利益,因此我身边的理发师、健身教练、房产顾问、奢侈品销售都为我提供高端人脉资源,一起帮我卖车,一起赚钱。

现在经由这些我称之为“事业合伙人”提供的销售额已经占到了公司业务很大的份额。公司的总体销售额达到了自己曾经不敢想象的数字。

NOW

走上社会 16 年,独立经商十来年,甘苦自知。所幸,完成了我曾经的梦想。

保时捷,买!

大 G,买!

劳斯莱斯,买。

机车、跑车、越野车我买了个遍。

我爸辛苦大半生,他喜欢车,我买了宝马 7 系做生日礼物送他,

妈妈喜欢房子,我就花一千多万买房子送她。

我收获了财富,但是这不是我最骄傲的。

我最骄傲的是,我傻傻地服务于客户的理念被社会普遍认可。我的这些理念受邀在浙江大学 EMBA、阿里、蚂蚁等机构和很多上市公司分享。

甚至以汽车黄牛的身份给奔驰等各大品牌 4S 店做服务理念分享,以初中辍学的资历在讲台上分享理念,这让我获得了巨大的成就感。

去年疫情后,我又做了一件傻事,我把多年经商的心得写出来发到网上,在干之前,又有很多聪明人劝我“这些是生意人赚钱的诀窍,怎么能轻易公布出来?!”

——我又以傻笑回应。

自分享理念以来,我得到了更多认同,这种基于理念的认同,非常珍贵。我也因此结识更多朋友,公司业务在疫情下反倒实现了倍数增长。

很多人问我赚钱的捷径。我说我的捷径就是“不找捷径”。

我能取得一点成就,自然少不了生命中每个信任我,支持我的人,也因为我不聪明,所以我不断地向有智慧的人学习,傻傻地努力,坚定地走好每一步。

我相信,只要做好应该做的工作,财富肯定会有的。

我也深信,老天爱笨小孩。

文中图片均来自作者。

================================================================

五年三大洲,从麦肯锡毕业去种田……

2021年06月10日 10:03 分类:行走 阅读:658

作者:李奕,工作过三大洲的前麦肯锡咨询师。目前在肯尼亚种田和卖菜,和本地小伙伴一起快乐创业,不定期分享一些路上的故事。本文来自:李奕在哪儿(ID:whereisyi)。

写在前面:

自从在肯尼亚的农场上班,一周只有一天休息。周日下午,在家躺平的我突然收到一诺的消息,说看到我这篇离职麦肯锡的文章,能不能转到奴隶社会。

这还用问吗?

我和奴隶社会的缘分已经七年了。某种意义上简直可以说奴隶社会改变了我的人生。

2014 年初,大二的我在刷着朋友圈,看到一篇不错的文章点进去,对作者的观点很是赞同。再一看名字——“奴隶社会”,这个名字真是贼有震撼力,吓得我差点没敢关注。但看了看为数不多的其它文章,也都写得特别好,我还是决定关注。

那时候的奴隶社会刚开始不久,还不算个“大公号”,读者们都在一个群里,我记得群名叫“日不落”,因为读者们居住在世界各地,也算一个小小的“日不落帝国”。还是个小朋友的我在群里认识了华章哥和一诺姐。接下来的几年里,我读了奴隶社会的很多文章,尤其记忆犹新一诺离职麦肯锡时写的《麦府十年,难说再见》,里面提到的麦府 meritocracy、apprenticeship 和理想主义的文化,坚定了我想要申请麦肯锡全职工作的信念。

2015 年 10 月,大四的我刚收到麦肯锡洛杉矶办公室的 offer,立马发信息给华章哥报喜。一诺说,写篇文章分享下经验吧,我才写下了《留学美国这四年》发在奴隶社会的公众号。文章最后我给自己刚刚诞生的公众号“李奕在哪儿”打了个广告,那时我的小公众号一篇文章都没有,空空如也。结果奴隶社会把我的故事一发,我一觉醒来发现公众号突然有了2000多个读者!可以说没有一诺当时的鼓励,就没有我的公众号,也不会有后来许多从线上读者到线下朋友的奇妙缘分。

从 2016 入职洛杉矶办公室,2018 年转到北京办公室,到 2019 年来到肯尼亚办公室。五年里,我跟着麦肯锡走过了三个大洲,服务了各行各业的客户。我始终记得一诺文章里写过的,麦肯锡招的人,都是“现实的理想主义者”——他们有理想,对自己有高的要求,对生命的意义不停止思考;他们“心比天高”,生活在真实的世界,却总不忘抬头看看远方;他们心怀天下,总希望自己有限的生命里能够给这世界留下点印记。

2021,终于到了我自己和麦府说再见的时候。写下这篇文章,再一次发在奴隶社会,也算是有始有终。感谢奴隶社会给我带来的这些改变人生的思考、际遇,和缘分。

现实的理想主义者,旅程仍在继续。

来非洲之前,我翻开了凯伦布里克森的《走出非洲》。这个一百年前住在肯尼亚的传奇丹麦女人在开篇中写道:我曾在非洲有个农场,就在恩贡山脚下。

彼时我连恩贡山在哪都不知道,草草读了几章便放下了。

没想到,再次拿起这本书,我也在非洲有了农场,就在肯尼亚山脚下。

▲ 尖尖顶的便是肯尼亚山,非洲大陆第二高峰

时光倒流,大学毕业那个夏天,我买了一张单程飞阿拉斯加的机票,在安克雷奇北部小镇上的一个农场住了一个月,每天种田——种土豆,拔杂草,摘草莓。

如果那时有人告诉我,五年之后你还在种田,而且是在非洲,我肯定不敢相信。对当时的我来说,在阿拉斯加的夏日农场工作只是我从象牙塔步入社会的一个短暂休息站,飞回洛杉矶没多久,我就开始在麦肯锡上班了。每天沐浴的不是阳光而是电脑辐射,产出的也不是新鲜蔬果而是一摞摞厚厚的商业分析报告。

▲ 2016年7月,我在阿拉斯加的农场

加入麦肯锡是 2016 年 9 月。没想到,一眨眼五年都要过去了。这几年里故事很多,我从洛杉矶搬到北京再搬到内罗毕,跟着麦府工作生活了三个大洲,服务了各种行业的客户,一路过关斩将,打怪升级,乐趣无穷。

我常和朋友开玩笑,麦肯锡是我的奶牛,带我周游世界还给我付工资,不把这只牛的最后一滴奶榨干,我是不走的。这几年在麦府画万卷纸、行万里路之后,我终于觉得挤奶工的使命已尽,是时候去往下一站了。

当然要辞职也不是一个简单的决定。爸爸妈妈一开始是有些担心的:疫情下经济环境并不稳定,离开一个靠谱的大平台真的明智吗?你想清楚自己要什么了吗?——在我最开始说起想辞职时,他们不止一次问我。

思索一段时间后,我给他俩写了一封信:

离开麦肯锡是一个已经考虑了大半年的决定,并不是临时拍脑袋决定的。不少朋友问我为什么要离开,大概多数人的概念里,离开总是因为不喜欢或者呆不下去。我却不是这样的人。我总觉得,自己离开一个地方的原因,是已经在这个地方收获了足够多,得到了自己想要的一切,是时候去找下一个挑战和新的体验和学习的机会了。

离开中国的时候便是这样。我很喜欢也相当适应国内的工作环境,有足够多我喜欢的也喜欢我的朋友们,每个周末和假期都相当充实。离开不是因为觉得国内不适合我,而是担心自己过得太舒服,忘了下一站。我已经证明了自己可以适应中国的商业环境,积攒了一些各行各业的人脉,未来也总是可以回来。

离开麦肯锡亦是如此。带团队的时候,我常会告诉大家,希望他们意识到麦肯锡是我的资源,是为我的目标服务的,而不是我为公司卖命。许多抱着遗憾离开公司的人,就是把自己当成了公司的工具(而非相反),觉得自己被压榨因而心生不满。在我职业发展的初期,麦肯锡帮我实现了两个目标,一是体验全球各地的商业环境和文化(并证明我都可以适应),二是获得带领团队做项目的能力。既然这两个目标都已经实现,便是去往下一站的时候了。

下一步的职业规划里应该有什么,我也思考了几个月,聊了不少尊敬和信任的朋友和前辈。我希望下一份工作:是产品和项目落地的决策者而不是咨询师;更具有创业氛围,改变更容易发生的环境;新的体验和领域,不断学习、突破和碰撞;希望这份工作可以提高每一个个体的生命质量,让更多人拥有爱,快乐,平和。

今年我有两句最喜欢的话,一句是 reality is largely negotiable(现实是可以协商的),另一句是 live out of love not fear(用爱选择生活,而不是恐惧)。我觉得这两句话定义了李奕为什么不一样。我思考问题的方式,选择的生活方式和决策机制,也许不是最大众的,但却是最适合我,最能给我带来快乐和幸福的。也是我为什么在很多不同环境下, 一直能开开心心的根本原因。

现实看上去是一个客观存在,却是百分百取决于我们主观的体验。工作在同样的公司,有人开心有人痛苦;居住在同样的城市,有人喜欢有人讨厌。同样的事情,观点改变后,体验也许会完全不同。我发现身边人的痛苦多数来自于被绑定的观点——我一定要 xxx (我的孩子一定要 xxx),不然我就不开心、不幸福。加班一定是不好的,没有结果的感情一定是不值得的,过了多少岁还没有安定下来是不行的……这样的观点,随便可以列出好多好多页。

18 岁之后我最感激的一件事,是爸爸妈妈支持我看到了这个世界。当然世界很大,穷尽一生也看不完。但我看到的,已经足够让我拥有一个更宽广、更强大的内心世界,让我意识到观点没有固定,现实也不是只有一种。我百分百相信自己可以创造出属于我的完美现实,无论在什么环境下。这是经历这个世界给我的勇气和自信。

我希望自己的选择出于热爱,而非恐惧。许多时候,人们提到工作,提到生活,背后都是“怕”。怕找不到足够好的工作,怕职场上一步错,步步错,怕老板不好同事对自己有意见,怕自己在大城市没有立足之地,怕在小城市没有发展,怕回国适应不了,怕不回国被时代落下。商家们乐于也善于利用这种“怕”,营销自己的各种产品和服务。我经常收到问题:“你一个女孩子在非洲,不怕吗?” 爸爸妈妈的朋友们可能也会问:“你们不担心女儿吗?不怕她不回来吗?”

我的勇气(和或许他人眼中我的特别之处),就是我没有那么多的“怕”。恐惧着生活也是生活,热爱着生活也是生活,为什么不选择后者呢?人生到最后的后悔,几乎从不是“做过”,而是“没做”。我有幸生于一个幸福的没有太多阴影笼罩的时代,更有幸有无比开明和支持我的父母,才能有这样的勇气和被爱驱动的人生。这大概是我最宝贵的财富吧。

我的热爱告诉我,未来几年内自己还想再尝试一些新的领域和环境,探索更多可能性。也许有挑战,也许不容易,但一定也很有趣,很有收获。希望爸爸妈妈不用担心,不用怕。我对爸爸妈妈的期望,也是希望你们可以让热爱主宰自己的“后半生” ——这世界上有太多我们无法控制的事情,但心里有光的人,永远有自己的一方天地,不会陷入黑暗之中。

写信的时候,我还完全不知道下一站要去哪里。但爸妈被我说服了,相信我不是一时冲动,而是深思熟虑过的,那就支持我放心大胆地去做吧。

▲ 我们的第一个30英亩农场

最终选择加入的公司,是肯尼亚农业生态系统下的创业公司,一个还不到一岁的小 baby。我作为联合创始人加入,负责运营和市场。这个选择对我自己来说,也是意料之外却又情理之中。其实写完信之后我就忘了当初列下的那些条件,前两天重温了当时的心路历程,竟然发现,那些条件都在这份新工作里得到了实现:

希望下一份工作是产品和项目落地的决策者而不是咨询师。

更具有创业氛围,改变更容易发生的环境。

新的体验和领域,不断学习、突破和碰撞。

希望这份工作可以提高每一个个体的生命质量,让更多人拥有爱,快乐,平和。

▲ 我们的卡车在非洲最大的贫民窟基贝拉卖货

目前我们在肯尼亚山脚下有三个农场,150 英亩的土地,有近一百个员工,还在飞速成长中。我不再需要画 ppt,而是要跟着货车去凌晨三点的市场,在非洲最大的贫民窟里卖番茄,研究更高效的运输路线,市场更需要的蔬菜种类。

在非洲干过的朋友们都提醒我这事儿很难。在一个基础建设,人才物资,商业规则都极度缺乏的地方,一切都是从零开始一点点自己造。我作为公司目前唯一的外国人,要学会斯瓦希里语甚至各种部落语言,才能和员工打好交道。

难是真难,但是也很好玩。

▲ 农场的菜

▲ 农场的人

上周五是我正式作为麦府员工的最后一天,HR 提醒我:“最后一天电脑可能早早就宕机了,你想发告别邮件可得早点”。我本来想偷懒不写了,后来又觉得毕竟换了这么些个办公室,同事们都绕大半个地球了,应该告个别。何况写了这些年公众号,起个耸动的标题骗骗打开率总是可以的,于是动了笔——

邮件飘向北美非洲和大中华区,收到了五十多封回信,多数都是“我们从没见过,但是我很喜欢你的故事,祝你找到更多的奶牛!” 还有做农业研究的同事主动表示愿意帮忙,资深合伙人表示“人在肯尼亚可以来农场参观吗?”甚至还有一些表达了潜在的投资意愿,简直是我写邮件这么多年以来,投资回报比最高的一封!

我把邮件和收到的回复也分享给了爸妈,我妈回复:

所有人都在关心你飞得高不高,老爸和老妈更关心你飞得累不累,这句话不是过去说、现在说,这是我们一辈子的承诺,无论何时何地,咱家永远是你最坚实有力的大后方。愿你不断学会冷静面对各种困难、风险和挑战,做出符合绝大多数人利益和长期目标的应对之策,适时检视和调整,调动团队每个人的力量,永远相信不是你一个人在战斗。

经过过去几年的观察和沟通交流,我们一来坚信咱家姑娘是可以照顾好自己的,选择的是自己想要的生活。二来呢,确实也想清楚了,每个人都是独一无二值得珍惜的个体,人间值得。何为值得?自己的体验是最真切的,任何人即便是父母、配偶、领导也不能代替我们对自己的人生作出定义,所以我一直说父母和孩子在人生旅程中是相伴成长,开心一点嘛!

▲ 现在的团队

回头看看,过去几年我走的万里路都在三万英尺高。三万英尺可以站得很高,看得很广,但离地面也很远。毕业五年后,我又回到了 2016 年夏天的田野上,脚踩大地,沐浴阳光。

一个新的开始!

文中图片皆来自作者。