影帝王志文:“我都演成这样了还拿奖,莫斯科人民眼睛都瞎了吗?”

《叛逆者》播出后,收获无数好评,并在豆瓣拿下了8.3的高分。

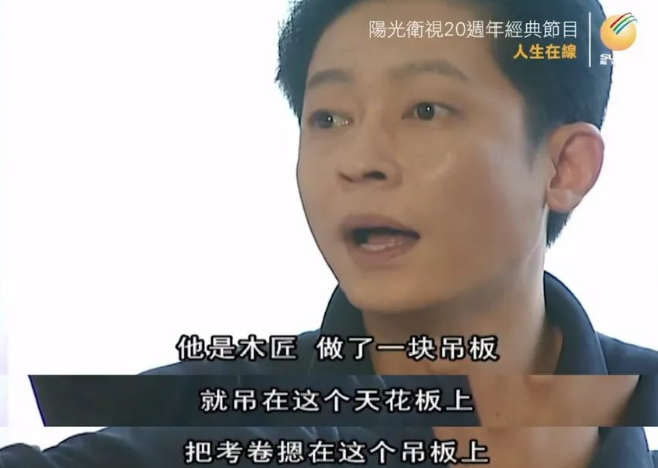

在主演朱一龙霸屏热搜的情况下,饰演顾慎言的王志文依然吸引了大家的注意。

在剧中,顾慎言任工作站档案室主任一职,他戴着小圆帽、梳着中分头整天一副散漫、与世无争的样子。

这一切都是为了掩饰自己的真实身份——中共地下党“邮差”。

顾慎言八面玲珑的形象被王志文诠释的入木三分,被网友盛赞“王志文连眼袋都是戏”。

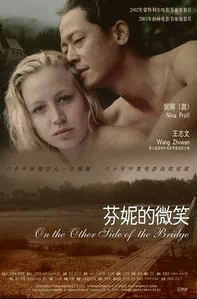

出演顾慎言一角的时候,王志文已经五十五岁了。在银幕活跃的三十多年里,他演绎了许多亦正亦邪、经典而复杂的角色,他从不局限自己的戏路。

无论是配角还是主角,王志文总是演绎的十分出彩,让人移不开眼。

但回想起刚刚进入演艺行业的时候,王志文还只是一个被导演嘲讽不适合当演员的人,他能成长为独当一面的老戏骨,和他曲折的童年密不可分。

曲折中成长

1966年,王志文在上海出生,从小他就喜欢听滑稽戏,经常抱着收音机听滑稽、相声,他还喜欢鹦鹉学舌般学习各地方言。

在甘泉中学上学期间,他经常逃课去青少年宫蹭艺术团的课,由于没钱买门票,王志文经常趁着门卫叔叔一不留神溜进去。

小王志文无忧无虑的成长着,直到十三岁那年,一个突如其来的噩耗打断了他的童年。

1979年10月17日,天气转凉,父亲出门前还给王志文掖了掖被子,把他的手放进了被窝里。

王志文迷迷瞪瞪睁开眼睛看了父亲一眼,又继续睡了。

那个时候父亲在大隆机械厂的技校当老师,每天早上他都会陪母亲去菜市场买菜。

母亲到了菜市场后上了二楼,感觉有点不对劲往楼下看,发现父亲还在楼下看着自己。

平时父亲一般都是送完母亲到菜市场就去上班了,母亲朝父亲挥挥手,示意他快去上班。

只是母亲没想到,此次一别,竟是永别。

晚上六点多的时候,母亲早就做好了晚饭,王志文也放学回家,父亲却迟迟没有回家。

越等下去,母亲越心绪不宁,她让王志文去技校找父亲。

到了技校后,王志文发现两个哥哥也在学校,神情凝重和学校领导商量着事情。

原来父亲中午的时候被一辆车从身上碾压,当场死亡。

父亲死后,学校想要老三,既王志文顶上父亲的职位,母亲心疼孩子年幼,拒绝了单位的好意。

自那以后,母亲整日以泪洗面,王志文陪在母亲身边,晚上如果摸到母亲眼角有泪,他就会彻夜难眠;反之,则一觉睡到天亮。

从“王志文”到“王志命”

王志文心里一直装着演员梦,18岁那年,他鼓起勇气告诉家人,他想考电影学院。

大哥一听咧嘴笑了笑说:“你可拉到吧,长得跟茶树菇似的,考这玩意儿不是浪费钱吗?”

王志文心里听了很不舒服,他知道家里供他读书不容易,但他又不想放弃自己的梦想。

于是他拉下脸来跟母亲借钱,并向她承诺长大之后再还给她。

母亲一听更心疼王志文了,她不愿意孩子为了那点钱跟自己算计。

她决定支持王志文艺考,母亲当时一个月工资才三十多块钱,去成都艺考的费用要两百多块钱,母亲和家里两个哥哥东拼西凑出了两百元给他艺考。

为了省钱,王志文特地买了火车票,从上海坐了五十多个小时的硬座到成都。

事实证明,母亲的支持是对的。

王志文一路披荆斩将,成功在成都考场上拿下了第一名。

艺考成绩优异,现在只差文化分,他就能拿到梦寐以求的录取通知书了。

王志文回到上海后开始没日没夜地复习,但没想到上天还是跟他开了个玩笑。

他在高考前遭遇了车祸,他的身子被车撞倒在地上,当时他整个人都是懵的,旁边呼啸而过的汽车擦过他的背后,掀起了一阵风声,才让他回过神来。

不偏不倚,差点就步了父亲的后尘,被汽车当场碾死。

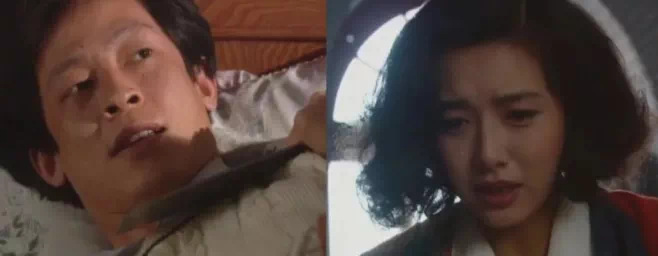

送去医院一拍片,坏了,王志文的骶骨断了,他只能躺在床上。

母亲赶来医院,王志文只敢说自己不小心掉沟里摔着了,丝毫不敢提车祸的事。

一天早上醒来,王志文发现母亲坐在自己床前哭,一问才知道是自己写的日记暴露了车祸的真相。

母亲心里害怕,阎王爷会像夺走丈夫的性命一样,把她的老幺也勾去了阴曹地府。

王志文担心自己无法高考,也恼怒自己害得母亲伤心,正当他陷入无助的时候,北电的两位老师救了他。

1984年7月6日,高考前一天,北京电影学院的刘国平老师和陶福庆老师来上海参加政审,两人第一个政审的人就是王志文。

两位老师都是惜才的人,他们不愿意让王志文浪费一年的时间复读,他们决定第二天陪王志文一起进考场。

王志文成为了高考史上第一个躺着做题的考生。

7月7日高考当天,两个哥哥和两个老师担着担架把王志文背到了考场的最后一排,由于王志文不能坐着,老师们还很贴心地给他从天花板上吊了块木板下来,让王志文躺着写试卷。

在高考期间,四十多度的天气,老师们和哥哥们连续三天背他到考场考试,王志文还发着高烧,他在考场上咬着牙坚持了下来。

最终王志文以文化课第一名的成绩,考上了北京电影学院,更值得玩味的是,王志文总分五百多分,但是他的数学却考了零分。

到了俊男美女遍布的北电,一米八大高个,一百零四斤瘦的跟竹竿似的王志文居然成了北电女生疯狂追捧的男神,大家给他取了个绰号“北影流川枫”。

当时,北电的女学生经常趴在窗户围观他,叽叽喳喳喊着“王志命”、“王志命”。

顾名思义“王志文,一击致命,命中女人心”。

尽管如此,王志文依然很自卑,他在班上是年纪最小的学生。

同学们都瞧不上王志文,不把他的话当回事,王志文始终难以融入班级。

大四拍戏的时候,王志文去了张军钊导演的剧组拍《弧光》,拍了一个月,张军钊实在受不了王志文,干脆把他劝退了,直言道:“王志文,你不适合当演员,我得把你换掉。”

知名导演的这番话对于一个怀揣演员梦的少年来说,绝对是致命打击。

回到学校后,老师们又告诉了他一个难以接受的真相:“其实我们最初招你进来,是想培养你当老师的,我们并非觉得你能当一个演员。”

前辈们的话让他心灰意冷了一段时间,但他不甘心自己变成前辈口中“不适合当演员”的人,他得向他们证明王志文担当得起“演员”二字。

不会唱歌的演员不是好歌手

大学毕业后,王志文去了中戏,当了一名台词老师。

闲暇之余,他还会跑到剧组里演戏,从小角色演起,慢慢地摸索到了自己的路子。

《南行记》里的青年作家艾芜和《东边日出西边雨》的艺术家陆建平,文弱的角色很贴合王志文本人的形象,他把自身的文人气质注入到角色里,获得了意想不到的惊喜。

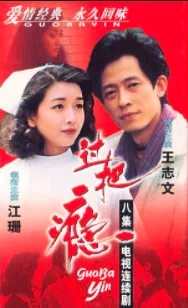

王志文的演技也逐渐受到了业内人士的认可,但真正让他红遍大江南北的,还要属1993年的电视剧《过把瘾》。

当时社会都流行拍作家王朔的本子,姜文导演拍了王朔的《动物凶猛》,赵宝刚导演则相中了王朔的中篇小说《过把瘾就死》。

赵宝刚只用了八集,就讲了一个完整而跌宕起伏的故事,让《过把瘾》这部剧红透了半边天。

和现在拼命水时长的电视剧比起来,这部二十多年前八集封神的作品堪称“业界良心”。

观众们不禁在《过把瘾》评论区留言:“中国的电视剧是越拍越长了,以前八集就能讲完一个故事,现在八十集还啰里啰唆的,烦死人了。”

这部剧播出后,剧组曾去天津参加活动,被热情的观众堵在了商场里,赵宝刚导演想了个法子,爬窗溜出去,没想到身子才出去半截,赵宝刚的脑门就撞到招牌砸了个血窟窿。

王志文急得眼泪都出来了,乞求围观群众散开,但他们丝毫未动。

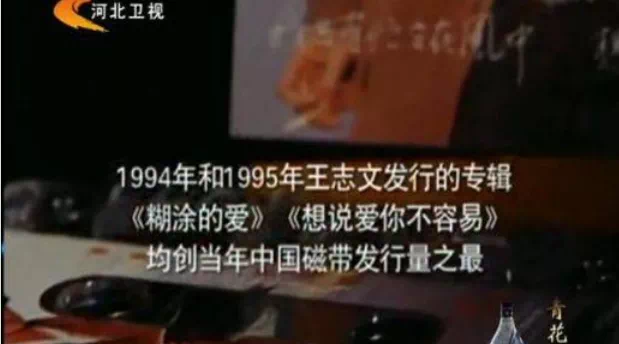

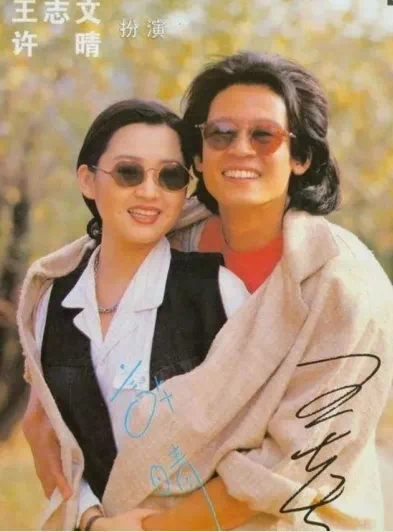

《过把瘾》的主题曲《糊涂的爱》本来是那英和刘欢演唱的,只卖了几万盒卡带。

后来王志文和江珊翻唱了之后,《糊涂的爱》卖了整整四十多万盒卡带。

2010年两人第五次演的《人到四十》是两人目前为止最后一次演夫妻,王志文说希望以后还能跟江珊再演一次夫妻。

可与此同时,两人的感情也走到了尽头。

5.《记忆》王志文专访。

==============================================================

余男,她有一张冷酷的脸

余男有一张冷酷的脸。这些年的影视剧里,她总是以类似的面目出现:一头短发,板着脸,微微撅着嘴,眼神向上,冷峻不可亲近的模样。这张脸出现在《全民目击》中,出现在《战狼》中,被「酷」这个词包裹得严严实实,在近十年的作品里,她总是扮演着孤傲、性感的现代城市女性,社会身份是律师、警察或者法医,穿着有棱有角的黑白套装,行色匆匆。

这和她最初为人熟知的形象相反。1995年大学毕业后,余男主演了电影《月蚀》《惊蛰》和《图雅的婚事》,其中《图雅的婚事》获得了2007年柏林电影节的最高荣誉金熊奖,三年后,她担任了柏林电影节主竞赛单元的评委,是继巩俐之后第二个担任该职位的中国女星。在这些电影里,余男是灵动的、生猛的,包括在后来的电影《杀生》中,她的角色充满了坚实的质感。她站在一群男人中央,凌厉地望着他们。有人评价,她像「菊豆」年代的巩俐,有一种原始女性的力量和温度。她在北影的老师、著名演员谢园曾经评价,「余男的出现,是新时期中国电影文化,包括中国电影演员队伍的一个奇迹。」

如今,这些光泽褪去,只剩下浮于表面的「酷」与「性感」。戏约没有中断,但作品的声量一落千丈。6月的一个下午,她出现在新近主演的电视剧《谎言真探》的媒体观影会上。在这部由芒果TV播出的片子里,她演了一位测谎师,冷静、准确,总是一层一层地把人性剥开。但在观影会上,余男是羞涩的,主持人提出一个问题,她会习惯性地向后缩。一位提问者站起来,叫了她的名字,她笑了笑。

不得不承认的事实是,有的东西正在被这个市场逐渐忘记,无法再凭借酷与性感,保持自己的识别度。曾经的中国电影允许多样的女性形象,但今天,大众审美和选角导向在发生变化,更多女演员被要求瘦而幼,余男的丰富与生命力并没有获得太多的展示机会。

预想中,她可能会有一些失落与失意。但当与余男面对面,我发现,这些失落、失意都被她化解或者看似化解了。「没有扁平的角色的,导演也不希望这个角色什么都没有。基本上我做过的片子,都能让我很兴奋。我相信每一个演员其实都能够让角色更饱满,更丰富。」

她不想承担期待。她想过一种随意的生活,一年有三个月不工作,睡到自然醒,喝杯咖啡,看看美剧,困了就继续睡。她一定遭遇过很多次类似的问题:你为什么不演文艺片了?你如何面对自己的不红?但她愿意认为,别人的标准是无意义的,她需要警惕和逃离。结果是,她屏蔽了来自外部的审视和质疑,自洽地活在自我搭建好的逻辑中,也失去了更多的可能性。

这是故事的一体两面,也是很多人在面对的问题。

以下是余男的自述。

文|林秋铭

编辑|槐杨

我常常有一些很随意、轻松的想法。上学时,我从来没有举手发过言,我觉得你叫到我,我就说,你不叫到我,我也不会积极主动。老师让我们「有感情地」朗读课文,我不拒绝,但还是按自己平时的读法。数学考了二三十分,回家就是一顿暴打。可我觉得,以后用不到这些东西,为什么非要强迫我弄这些?我这么想,老师、家长会生气,越生气,他们的形象就在我的视线上越飘越远。我说,差不多就可以了;老师说,你为什么跟别人不同?我说,为什么我要和别人一样,为什么要做一个门门都好的人?

我真的做不到。这可能是我个性上的一种阻力。我不是不能顺利地表达自己,而是不喜欢被别人强迫表达自己。不管他们怎么语重心长,当一件事情超出我的标准之外,我就怎么也不可能做到。

父母很失望。他们的失望让我趋向内向。那是个「他说了算」的体系,我成了一个缩在角落、不知道自己能做什么的人。直到后来离开这个体系我才发现,哦,我能做的还有很多很多。那时候未必那么清醒,只是天性想要逃离那些标准。

去艺考那天,我紧张死了,腿都在发抖。第一次、第二次试演,我都发挥得不太好,但第三次去表演小品的时候,忽然就感觉特别顺。我心想,这是一个职业吗?居然这么舒服和适合,故事可以不断地演下去,多好的一种感觉。

那时流行一种模式化的表演,就像素描画鸡蛋一样,画得像就是优秀的,通过重复劳动才能达到的一种标准。当我用了自己的表演方式,老师们就说,你不能这样,从来没有人这样。

我觉得很受约束,经常去看了一眼上什么课,扭头就走了。逃的都是那种大课,觉得我也学不好,以后也不会用到。大家都在上课,我一个人跑去拉片室,在那个小格子里,我戴着耳机,对着一个小黑屏看电影。那几年我看了很多很多片子,文艺片也看,《阿拉丁神灯》也看。到了晚上,我就和朋友去小舞厅跳舞,舞厅里铺着木地板,乒乒乓乓的。

那时候我有点胖,老师又说我社交能力不行,可能做不来演员,我想,好吧,你就说呗,我就是做不到呀。他们确实代表一种权威,收到这样的评价我难免会失落,但是出门吃吃饭,聊聊天,开心开心,玩一玩就忘记了。我忘记的能力很强,我不会让这份评价一直留在我心里。说就说,一个人怎么能决定所有人的人生呢?

我特别怕被一种规矩或者框架所约束。人不应该是这样的。你觉得这样去做是好的,但你又不是很自信,慢慢地成了「大多数」,这种感觉特别难受。

但我有一个很好的班主任,谢园老师。他不像别的老师那样说你们多排小品啊,你们多朗诵啊,声台形表可得先立好了……他来上表演课就是带我们去一个小放映室,放各个国家的电影。他说你们都过来,我给你们讲讲这个片子是怎么拍成的,电影里的东西,比我教给你们的东西要多得多。我们很多年后才回味出来他说的那些话。

他当时已经很有名,带着《孩子王》去了戛纳电影节,带我们的第一二三节课,分别是张艺谋老师、姜文老师、葛优老师来讲。不上课的时候,他带我们去潭柘寺,带我们去爬北京周边很高的山。路上他随便讲讲话大家都很快乐。他总说,你们首先要放松,要自信,多体会生活和游山玩水,多听听笑话,让自己快乐起来,然后再说表演。

谢园老师每一年都会给我们写信,一人一段。班长是邢佳栋,他隔一段时间就会给大家读老师写的信。大四那一年,写到我的时候,谢园老师说,你在表演专业上对自己有信心,如果对自己的特点有足够认识的话,你就像上了缆车,别人在地上等,你已经在车上了,你要自信,不用重复地想那些标准,你才可能突然达到那个地方。

从那以后,我的心态开始变得不太一样。

我喜欢天生要承担重量的角色,像《月蚀》《图雅的婚事》,还有爆裂、喧闹、需要自己用力的感觉,对我来说是合适的。这个职业给了我特别多的力量。

演《图雅的婚事》的时候,我没有时间,也没有机会紧张,我只能变成那个人,才能自信,才能踏实演。我在牧区待了三个月,沉浸在里面,跟牧区的朋友相处得太好了,后来甚至有点不能跳脱出来。看到成片之后,我知道我最后可以做到,达到我当时所想。

我想跟你说实话,有时候演起来,我也不知道怎么就会成为那样,做着做着就成了。每个角色我都不会做笔记,也不会做人物小传,感觉来了,就在这个台词旁记下来一个感觉,联想起什么剧来,我就把剧本放下,看看别的电影电视剧,翻着翻着,看着看着,开始演的时候就成这样了。

你们可能期待的答案是,当时我是怎么样想的,我怎么设计的。其实没有「当时」,我就是知道在那时候我要做什么。我不想说「天赋」这个词,好演员肯定都自然而然地带着某种气质。哪有说得清楚的角色,人自己都说不清楚。这和特征不一样,军人有军人的特征,公安有公安的特征,但你问怎么能演成那样,我自己都没有意识到这些表演的根源,我只是觉得还不错。

但是在演《杀生》的时候我突然有一种感觉,我可以像照镜子一样看自己的表演了。在那之前,很多时候我是混沌的,演完去监视器一看,这儿行,那儿不行,但在《杀生》,我能感觉到自己的表演是准确的。剧本上就那么几句话,说这个寡妇走到哪儿,她看见了什么。我就觉得太棒了,很兴奋,那几句话我就能想象出来她看到的景象。她是个哑巴,说不出来话,我在演的时候,可以通过眼神说出来。《杀生》的导演特别相信我,那种相信就是让我突然充满信心。我需要那种很深的信任,在那个台阶上把我提起来,我就会更好。

我最近的作品《谎言真探》,主角凌然在整个剧里边,是一个能够把所有人性的光明面和黑暗面都揭露出来的人。我喜欢那种一下子被人记住的女性角色。她们能一下子打动你的心,让你心里一直有,让你念念不忘。我经常想起我演过的那些女性,她们有各自的生命力,但我回忆起来的时候,只是一种情绪,我把对她们的情绪留在了那个地方。

其实《杀生》之前,我总是不自觉地去质疑自己的演技,不知道能达到什么样的标准,特容易自我怀疑。有一次在片场,我很烦躁,为什么老达不到剧组的要求,怎么回事,是我的问题还是拍摄的问题?为什么演得不到位?副导演突然把我叫过去。他说,你不要烦恼,你怎么做,自己决定,我们给你时间去想。他说,我是谢园老师的同班同学,我来之前他告诉我,一定要把你保护好,坚持住啊。

毕业以后,我和谢园老师只见过一次。他不会经常跟我说最近怎么样啊,或者告诫我什么。但后来我才明白,他在很多时候都这样去支撑了我,一直在我们的背后。2004年《惊蛰》首映的时候,他来看了。他那天很紧张,我一看他,他就往另一边看,很怕我让他上台来说话。我看得出来,他很开心,我就走向他,很感谢他来看这部电影。

其实我并不是叛逆,跟在上学时候一样,做了演员之后,我只想拿到自己最想要的东西,但是一走就碰壁。没有人告诉我,你是对的,只是你比别人知道得早了一点。我只会觉得特别受挫。

谢园老师把那些话反转了过来,因为从来没有人是这样的,所以你这样太棒了。我觉得很鼓舞。现在那些固有的标准还是存在的,但是我选择了不在乎。

当然,我不能完全忽略外界的目光,因为那种目光是我的作品是否受欢迎的决定因素。

在很多时候我都会出现挫败感。它不是别人带给我的,是对自己的一种失望,有时候自我调节不是很好。我会因为生活中一些小事沮丧,大概一天中会出现一次,忽然坠一下,我怎么忘了弄这个,我要是当时那样就好了……就是类似于这些小小的东西。

每年都会出现很好的剧本、作品,但是你需要去碰一个机会,最后的结果可能不是特别满意,我也不会回头去想了,因为在当时我都已经很努力,只是想,当时怎么没有让自己更坚定一点。我需要更好地调整自己。

现在商业片的资源更多,因为市场上文艺片的资源本身就比较少。文艺片当然是不可缺少的,它是一个国家某一段时代的文化特征;商业片一直来来回回,是消遣品。两种体裁各有各承载的东西,承载的力量不一样。没有哪种更高级。电影和电视剧,文艺片和商业片,对于演员来说,真的没有那么大的区别,谁在表演上有这种区别啊。以前他们找我演农村的戏,我也会往深了做;又问她拍打戏可以吗,可以,我就又去拍打戏。这些年找到我的那种酷酷的角色会多一些,挺好的,跟我生活中的形象刚好相反。我喜欢那种有反转和吸引力的角色。

其实,毕业之前,我已经对自己有了很清晰的判定:活得快乐是最重要的事。

人一定要有一部分落地。我有个好朋友,我们走了两条不同的路。她在班上最早结婚生子,组建家庭后转去做了幕后,选了一条她最喜欢的路。我和她相反,一年有九个月在拍戏,酒店变成家,落地的生活就发生在剧组里。你可能觉得那种生活很漂浮,但对我来说,生活就是这样的,每天在表演上的撞击感,超越了日常生活中那些情绪。

我奶奶活了105岁了,很精神,很漂亮。我从没见过她发脾气,她对自己很好,出门会把头发梳得很齐,床单的角也要抹得很整齐,有时候她走到我的房间,都不愿意抬眼看。可是我不会像她那样,一定在某个时间起床,做规定好的事情。我就是野蛮生长,不拍戏的时候,我就睡到自然醒,想12点起就12点起,绝对不会强迫自己。起床冲好咖啡,困了再睡一会儿回笼觉。醒了刷刷视频,回复信息,再看看美剧。下午运动,晚上和朋友碰面。有时刷美剧入了迷,就第二天再睡。也出门旅行,但都是想到了就去做,不会提前安排。

我不会让生活节奏一定在我的控制范围内,想做家庭主妇就踏踏实实做家庭主妇,想出去赚钱就开开心心去赚钱,有什么不舒服、难受,我就大大方方说出来。没有什么标准,标准都是别人定的。

现在你要问到我熟龄女性的困境了,每一次采访,我都会被问到这种问题,它好像已经成为一个时髦话题。我不排斥,但我不会让你得逞的,因为这不是真实的。我不想说得声情并茂、酣畅淋漓,我不想在这种套路里面,就像我小时候不愿意有感情地朗读课文那样。我不知道怎么回答这个问题,但是我也不想伤害大多数人的感觉,也不想否定别人的答案。

大众对白瘦幼一直都是喜欢的,不只是现在,但我觉得各种角色是什么时候都需要的,一个阶段这样的角色多,另一阶段这样的角色少,不必要拿出来作为具体的话题来去强化它。演员也是,没有某种角色,那就演另外一种角色啊。我也期待更丰沛的角色,能承载更多的东西。但角色来了,你会有自己的创造,需要你去说服别人看到你所表现的点。

现在,决定选择什么作品的一定是我自己。

我时常想起高三那年,和最好的朋友去看一个表演。到了会场,发现里面都是成年人,很多模特在上面走来走去。我们突然就不想进去了,就在外面聊天。那天,我们说了很多,嘻嘻哈哈的,说些孩子气的话。我那时觉得很迷茫,不知道自己会做什么,有点焦虑。其实那时候畅想的事情,现在基本都实现了。但那一幕长留在记忆中。有次我梦见了那个场景,我站在马路一边,看着红绿灯,对面就站着当时的我和那个朋友。我特别想走过去跟当时的自己说,放松吧,不要想那么多,不要那么纠结,撇开那些标准,就可以达成了。