1866年,一位清朝六旬老人游遍了欧洲 | 短史记

1866年春,清朝海关总税务司赫德要回英国结婚。他向总理衙门请了6个月的婚假,并主动表示,愿意带几个中国人随自己一道前往欧洲,亲眼看看近代世界的模样。

此时的清廷,尚未有任何一位官员有出洋的经历,也没有向世界各国派遣自己的外交官。之所以宁可承受消息闭塞之害,也不愿派使臣去外国,用恭亲王奕?的话说,是“礼节一层,尤难置议”。具体来说就是:欧洲国家的使节来了大清,因为不肯行跪拜之礼,这些年皇帝一直回避接见他们。大清的使臣如果去了欧洲,对欧洲国家的君主行跪拜之礼,那是有辱大清的体面;不跪拜而改行欧洲的鞠躬之礼,又会成为欧洲国家来华使节也不行跪拜之礼的借口。所以,对外派遣使节之事,就一直拖着没有动静。

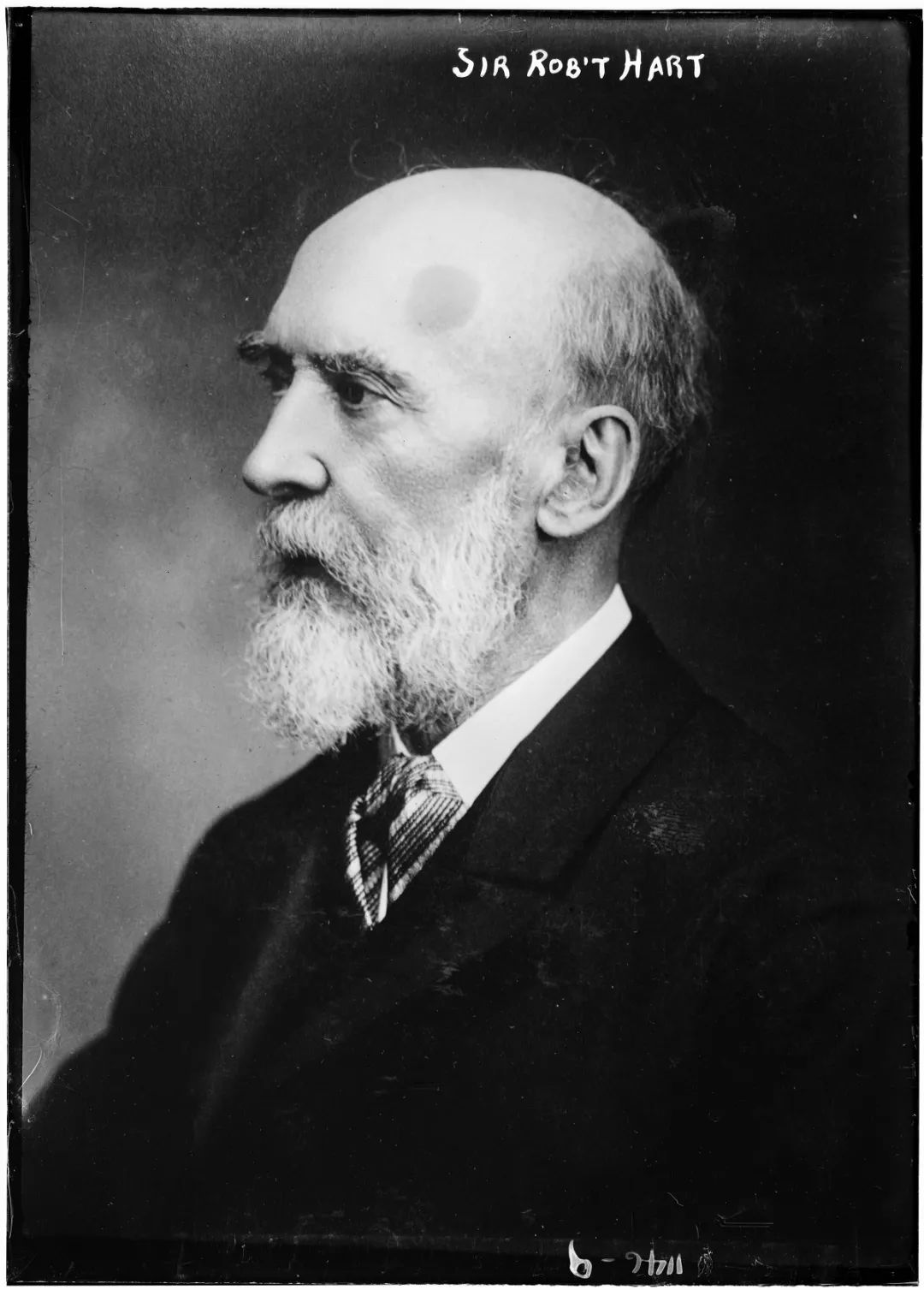

赫德(Robert Hart)

赫德的建议,让奕?见到了变通的机会。他在给朝廷的奏折里说,既然赫德愿意带人随他去英国“一览该国风土人情”,我们不妨从同文馆里选几个学生出洋游历。同文馆学生都是些身份低微的八九品官,与派遣使节是两码事,没那么多涉及礼仪的活动;有赫德一路照料,也会少许多麻烦;再找个老成之人管束着这些学生,就万无一失了。

总理衙门选中的老成之人,叫做斌椿,是一位六十三岁的旗人,以前做过山西襄陵县的知县,后来被调往赫德的总税务司署“办理文案”,也就是做中文秘书。斌椿的儿子广英在内务府做“笔帖士”,负责满文与汉文之间的文书翻译工作,也一并随行照料。又从同文馆里选了三名旗人学生——凤仪、张德彝、彦慧。

这五个旗人,组成了近代中国的第一个出洋考察团。

旗人这个身份,对清廷而言意味着忠诚。斌椿西行之前,奕?创立同文馆培养外语人才时,就曾特别强调,同文馆学生须“选八旗中资质聪慧,年在十三四以下者”,让汉人学习外语,然后与洋人打交道,他不能放心。斌椿西行之后,曾国藩等人上奏请求派遣幼童留美,奕?又在奏折后特别增入了一条原则“八旗子弟优先”。

低下的官阶,则意味着即便考察过程中出了纰漏,也只是小人物不懂事,无损朝廷的颜面。为了将失仪的风险降至最低,清廷没有给这支考察团赋予任何政治任务。他们唯一要做的事情,就是听从赫德的安排,由两位海关职员——英国人包腊和法国人德善,充当翻译和导游,去观览异域的山川河流与风土人情,将其“带回中国,以资印证”。所以,将之视作一支小小的旅游团,也是可以的。

此外,总理衙门还考察了斌椿的思想状态,结论是他自幼受四书五经“千锤百炼”,不会被蛮夷所惑,是一个“老成可靠之人”。

三月份,考察团从上海坐船启程,经一个多月的航行,抵达法国马赛港。先后游历了法国、英国、荷兰、德国、比利时、丹麦、瑞典、芬兰、俄国等十余国, 于同年十月份回到上海。

斌椿(1804-1871)

斌椿老大人的考察成果,是一本叫做《乘槎笔记》的游记,和两部共收录了130余首诗作的诗集。在诗中,斌椿不止一次将自己描述成了上报天子、下济百姓的大英雄,但他的考察,并没有给清廷带回多少有益的东西。

老大人在欧洲见到了迥异于中国的繁华城市。他去过马赛、里昂、巴黎、伦敦、伯明翰、曼彻斯特、阿姆斯特丹、哥本哈根、柏林……这些城市的公共卫生与绿化建设,路灯、长椅、公园、动物园、剧院之类的配套设施,以及“夜夜元宵”(团员张德彝之语)的城市夜生活,都让斌椿惊叹不已——那时节的中国城市,还丝毫没有公共卫生、公共设施这种概念,晚清名妓赛金花说,“北京的街道,那时太腌臢了,满街屎尿无人管”;郑观应1890年代在上海见到的是“一入中国地界则污秽不堪,非牛溲马勃即垃圾臭泥”。

他也体验了许多新鲜刺激的近代器械。先是法国客轮“拉布得内号”让他大开眼界,船上不但有厨房可以提供精美的饮食,还有“千门万户”的房间,让人“目迷五色”的装潢,可以将海水蒸馏为淡水、以供数百人饮用洗漱的庞大设备,让满船人感觉“清风习习”的风扇,以及使人“不觉其为行路”、甚至可以让斌椿铺开纸笔练习书法的动力系统。然后,他又坐了火车、乘了电梯、打了电报、用过冷热水龙头与抽水马桶;还参观了造船厂、玻璃厂、印刷厂、制钱厂、兵工厂、医院、博物馆……

所有的新鲜事物当中,老大人最喜欢歌剧院。在巴黎看的第一场剧,布景“山水楼阁,顷刻变幻”,演员“衣着鲜明,光可夺目”,台上五六十人,“美丽居其半,率裸半身跳舞。剧中能作山水瀑布,日月光辉,倏而见佛像,或神女数十人自中降,祥光射人,奇妙不可思议”,让老大人看得非常过瘾。有人考证,赫德安排他们看的这出戏,是著名的《唐.璜》。尝过滋味后,斌椿在接下来的旅行中,多次对负责行程安排的海关洋员包腊提出“要尽量多地去剧场看戏,越多越好”的要求,尽管他根本听不懂剧情。巴黎、伦敦与曼彻斯特等地,都留下了斌椿观剧的踪迹。

考察团成员、同文馆学生张德彝

斌椿对剧院的喜好,或许是一种刻意的逃避。

赫德在日记中说,他将斌椿一行带往欧洲,是希望欧洲各国政府能够接受他们,对这些中国人有一个良好的印象。他也希望斌椿一行能够带着愉快的感受离开欧洲。他还希望斌椿回到清朝后,可以“出任堂官,即外务部长”;如此,清廷就可以在斌椿的帮助下,“善待西方若干技艺与科学”,“遣派大使出国”,与其他国家建立起“基于理性的友谊”。

怀揣着这样的心思,赫德给斌椿一行安排了许多外事活动。这既不符合总理衙门的预想,也不符合斌椿的自我期许——他从未想过要去执掌清廷的外交事务。所以,搬出各种理由,比如要去看剧、要外出观光、身体不适等等,来回避赫德安排的外事活动,就成了老大人旅程中的一种常态。最后,当赫德希望斌椿继续旅程,前往南北美洲时,老大人终于受不了了,他坚决表示拒绝,要求回国。

在清朝海关总税务司工作过的美国人马士(Hosea Ballou Morse),后来在《中华帝国对外关系史》一书中,如此总结斌椿的欧洲之行:

其实,斌椿的苦闷是选择性的。单纯的旅行,看遍欧洲的各种新奇事物,让老大人非常开心,城市街衢、风景园林、器械发明,都被他详细地写入了游记和诗歌当中。对那些政治活动,比如与英国维多利亚女王、英国首相、英国王子、瑞典国王、普鲁士王后、比利时国王与王妃……之间的交往,他的游记与诗歌,则往往写得非常简略,几乎没有任何实质性的内容。这种取舍,既是对总理衙门意志的执行,也是一种自保——游记是要作为工作记录上交的,外事活动记载得越简略,就越少遭人指摘的空间。

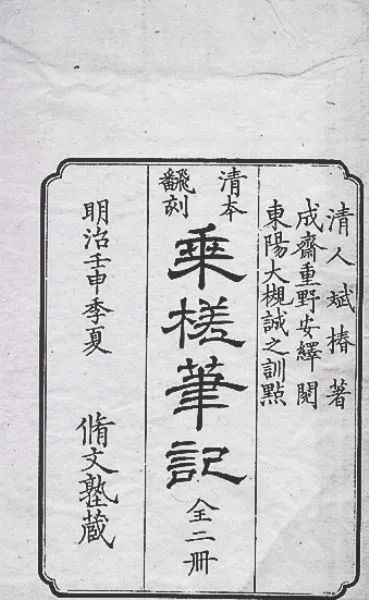

斌椿的《乘槎笔记》曾传入日本

除此之外,斌椿还有一种能力,就是可以将他在欧洲看到的一切事物,都中国化。见到显微镜,他不关心此物能作何用途,却大发感叹说《庄子》里的寓言早就提到过了;见到自行车,他也不问制造原理,却大谈特谈这个东西有“木牛流马之遗意”;甚至于在歌剧院听到英国女演员唱歌,他也要说成“疑董双成下蕊珠宫而来伦敦”。

这种中国化的极致,是对英国王室的招待舞会的描述。老大人做诗两首:

如果不看标题《四月二十三日英国君主请赴宴舞宫饮宴》,有谁能看得出这两首诗,是在描述白金汉宫的舞会?

诗作只是小事,但背后潜藏着一种非常奇特的文化心态。与这种心态共生的,是斌椿老大人爆棚的自我陶醉感。他屡屡以“萧萧易水一去不返”来赞颂自己的“壮举”——其实,有赫德等人全程安排,保证将他们囫囵带出去,囫囵带回来,哪里需要风萧萧兮易水寒呢?他还说自己是“虽乏眉山麟凤表,敢云蛮貉动文章;簪花亲劳杜兰香,下笔倾倒诸侯王”——我虽然长得不帅,但我的文采足以让蛮夷们折服;在欧洲行走,不但有仙女给我簪花,王侯们也为我的才华倾倒拜服。

1866年,考察团在巴黎

这种自我陶醉感,最后发展到了不可理喻的地步。回国途经埃及(斌椿称埃及人为“爱人”)时,正值当地瘟疫爆发,海关实施隔离政策,不许他们下火车停留。老大人自觉是医道圣手,跃跃欲试而不得,只好慨然作诗一首:

遗憾的是,清王朝并没有任何地方,可供这位“人间医国手”发挥他生命最后的余热。尽管斌椿已对自己看到的一切做了中国化处理,也曾在诗作中将欧洲人称作“蛮貉”,但当游记传入帝师翁同龢手中时,还是引起了这位大人物的愤怒。他在日记中痛骂斌椿,说他游历西洋各国,“盛称彼中繁华奇巧”,还将夷酋称作“君王”,将夷官称作“某公某侯某大臣”,实在是岂有此理:

那斌椿,是个甘心做“鬼奴”的混蛋。

==========================================================

民国第一盗墓贼,为何能逃脱法律的制裁? | 短史记

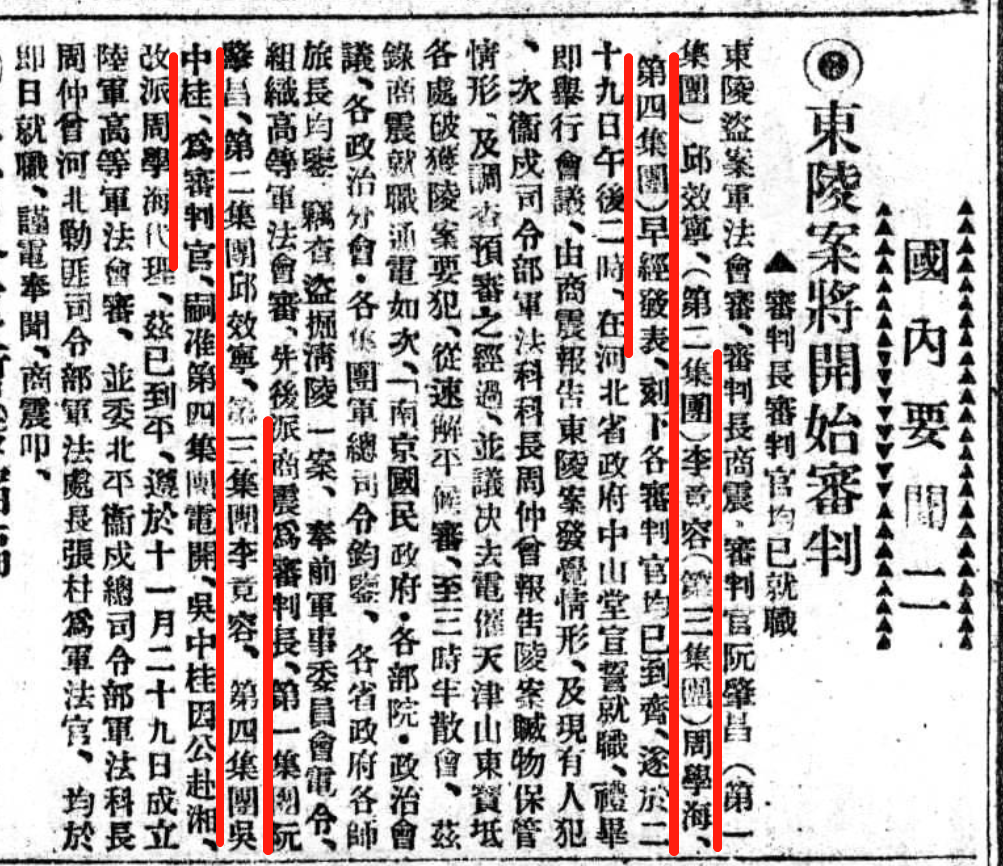

军阀孙殿英有民国第一盗墓贼之称。1928年7月,他的部队用炸药盗挖了清东陵的慈禧、乾隆墓,引起举国哗然。但在事后,孙殿英并未受到任何惩处。

何以如此?

一、文强的说法

流行的说法出自文强。

此人1940年代在军统局担任过要职。晚年撰写文史资料《孙殿英投敌经过》时,文强称孙殿英盗墓后,为了逃脱法律制裁,曾将乾隆脖子上“最大的两颗朱红的”的朝珠送给戴笠做见面礼,又将一把“有9条金龙嵌在剑面上,剑柄上嵌了宝石”的九龙宝剑委托戴笠送给蒋介石或者何应钦,还委托戴笠将一颗翡翠西瓜送给宋子文,将一颗“夜间在百步之内可照见头发”的夜明珠送给宋美龄,将“两串朝鞋上的宝石”送给孔祥熙夫妇。

图:孙殿英,引自《新中华》杂志1933年第7期

不过,文强的说法有一个致命的漏洞。那就是:

1933年,冯玉祥在张家口组织“察哈尔抗日同盟军”,与南京国民政府对立。孙殿英是冯的重点拉拢对象,也是南京方面的重点策反对象。据孙殿英部中校参谋王任之回忆,“何应钦三次派蓝衣社头子刘健群来沙城游说孙殿英”,查戴笠档案也能见到,该年戴笠与蒋介石有有多封往来电函,谈及如何拉拢孙殿英。此外,文强自己也在回忆文章中说,戴笠与孙殿英相识于1933年,见面时孙送了两颗红宝石给戴做见面礼,戴回南京后将之上交了。

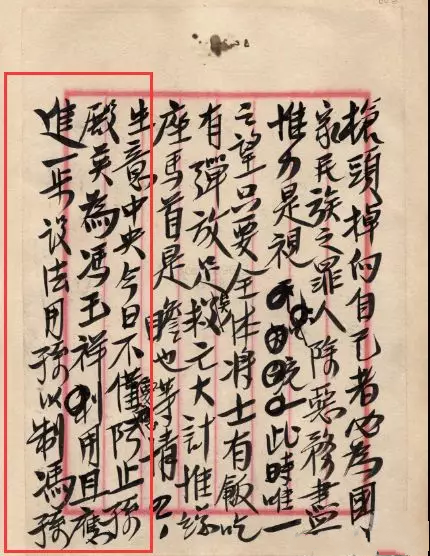

图:1933年4月16日,戴笠致电蒋介石建议拉拢孙殿英

也就是说,孙殿英确实贿赂过戴笠(这符合他一贯的行为模式),也很可能确实通过戴笠向国民政府的其他军政要人送过从清东陵里盗出来的东西。但贿赂的时间是1933年,晚于他从盗墓案中脱身(1930年)。

二、“高等军法会审处”里的玄机

孙殿英盗发慈禧、乾隆之墓,被媒体报道之后,举国哗然,要求严惩的舆论极盛。因案件主犯是现役军人,非普通法院能够审理,逊清宗室、文化名流以及北平总商会等机构,均曾请求组织特别法庭,且要求参加陪审。

最终,因孙殿英牵涉到诸多政治派别的利益,国民政府决定组织封闭的“高等军法会审处”审理此案。

图:慈禧墓被毁(局部)

当时的孙殿英部,在名义上属于蒋介石的第一集团军。

孙部原为张宗昌的直鲁联军的一份子。1928年夏,孙向北伐军“投诚”,接受了蒋介石第一集团军的番号。同年7月,蒋介石倡议整理全国军队,欲将现有的200个师减至50个。这个倡议被认为是蒋欲借机削弱非嫡系部队,遭到了阎锡山、李宗仁等人的极力抵制。按蒋的计划,孙殿英部也将裁员过半,由军改旅。孙对部队裁员之事极为抵制,对蒋的观感很不好;但蒋派在北平的代表何成濬立场强硬,对孙明言:若不肯整编裁兵,则将停发孙部的粮草与饷弹。

孙殿英铤而走险去盗发皇陵,正发生在各方势力因裁军之事而互相角力期间。当时主政北平的,是担任北平卫戍总司令的阎锡山。盗墓案发生后,很自然地成了蒋、冯、阎、桂四大集团军之间的一个重要博弈点。

图:阎锡山的第三集团军派人前往清东陵勘察状况

组织特别军事法庭,是阎锡山的主张。代阎锡山坐镇北平的朱绶光(卫戍司令部参谋长),最初拟定的审判官人选,包括了杨杰(第一集团军总参谋长)、冷遹(第一集团军第四军团总指挥部总参议)等人。这些人全部属于蒋介石的第一集团军。

阎锡山如此安排,是欲将蒋介石推入一种进退维谷的困境。若审判结果对孙殿英有利,蒋必然会受到舆论的猛烈攻击;若审判结果对孙殿英不利,阎锡山等人也乐见孙殿英衔恨蒋介石,与之分道扬镳。

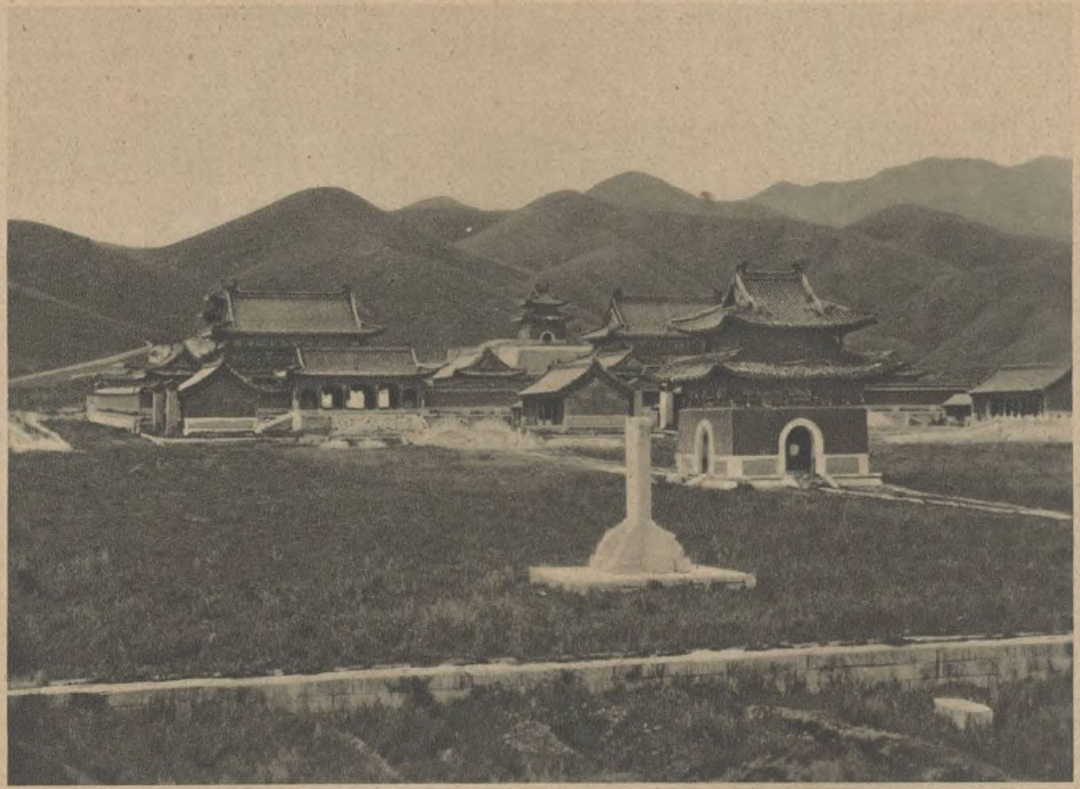

图:慈禧墓全景

南京方面洞悉了阎的这一用心。所以,在接到朱绶光关于审判官人选的报告后,立即以中央政府的名义,指示须“由各集团军派员充审判官”。

于是,最终方案就变成了蒋、冯、阎、桂四个集团军各出一名审判官。审判长由阎锡山派系的商震担任,理由是事情出在阎第三集团军的控制地区。

图:《申报》1928年2月6日对审判官出身的报道

三、孙殿英逃脱法律惩罚

民国将领丁治磐,早年与孙殿英同属直鲁联军,比较了解直鲁联军内部的一些事情。

据他披露,1928年6月份,蒋介石派了何成濬,前去与直鲁联军的高级将领徐源泉接触,试图促成徐接受第一集团军的番号,投入蒋的阵营。徐源泉表态同意,但为追求利益最大化,他与孙殿英等人脚踩两只船,同时也在与阎锡山接触,且决定“暂时先接受阎锡山的第三集团军第十一军团的番号”。直到1928年7月何成濬抵达北平,丁治磐部与孙殿英部,才转而正式接受第一集团军第六军团的番号,被置于徐源泉的麾下。随后就发生了裁军事件与盗墓案。

这种脚踩两只船的做法,给了孙殿英很大的活动空间。据丁治磐讲,“高等军法会审处”成立后,孙送了很多珍奇珠宝送给冯、阎等人,“但有无送给徐源泉,因我在军中带兵,并不清楚”。徐源泉身为孙的直接上司,当日多次替孙向外界辩解,称盗墓者是土匪,孙的宝物是“剿匪所获战利品”。但是,徐也曾命令孙向北平卫戍部交出“金银器物珠玉玩具等二十七包”。这让孙对徐很不满,觉得“徐源泉未尽力保护他”。

图:乾隆墓被盗的入口

不过,孙的这些活动不可能生效。原因也很简单,对冯、阎等人来说,判孙无罪,至多不过是让孙率部投靠自己;而判孙有罪,同样也能做到这一点——因为最终的判决书,会呈送给南京国民政府核定,才能正式生效。而对孙殿英来说,南京国民政府等同于蒋介石的第一集团军。

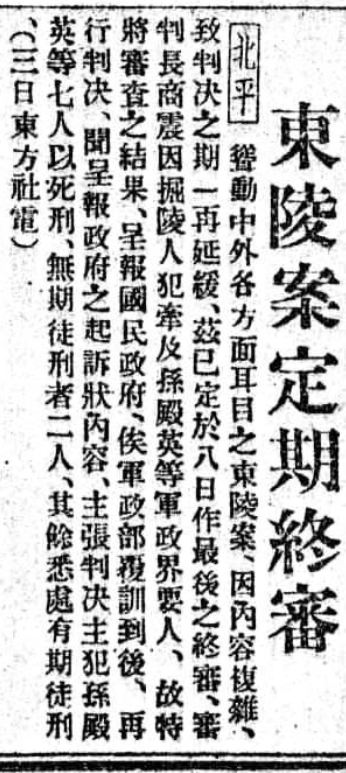

1929年6月,“高等军法会审处”对外界释放消息,宣布已完成东陵案的终审,卷宗及判决书被送往南京。据《申报》当日的报道,该判决书“主张判决主犯孙殿英等七人以死刑,无期徒刑者二人,其余悉处有期徒刑。”

图:1929年6月初《申报》的报道

也许是早已预料到了“高等军法会审处”会做出这样的判决,1929年春徐源泉部奉命南下时,孙殿英率部选择了离开。据丁治磐回忆:

徐源泉让孙殿英部与主力部队分开行军,做出“你若愿意跟我们到南方来就渡河,不来就算了”这样的暗示,大体可以理解为刻意给孙留下一条活路。否则的话,徐大可以主力部队挟持孙部一同南下,而孙部南下进入第一集团军控制区域的结果,必然是被分割瓦解,待“高等军法会审处”做出判决后,孙殿英大概率难逃一死。让孙殿英部与主力部队分开行军,既是为了便利孙部的脱离,也是为了在孙部脱离后可以比较好地向南京方面交待。

孙殿英脱队的时间是1929年春,“高等军法会审处”将审判的卷宗与判决书送往南京的时间是1929年6月。此时,蒋、冯、阎、桂之间已是剑拔弩张,第一次中原大战即将爆发。留在北方的游军孙殿英部,成了各方力量拉拢的目标。南京方面不愿刺激孙,使其彻底倒向阎、冯、桂阵营,所以对判决书迟迟没有做出的核定。被关押在北平陆军监狱、参与盗墓的孙殿英部将领谭温江等人,也在阎锡山等人的授意下被悄然释放。

民国第一盗墓贼,就此逃脱了法律的制裁。

参考资料

①文强,《孙殿英投敌经过》,收录于《文史资料选辑 第22卷 第64辑》。

②王任之,《孙殿英与抗日同盟军》,收录于《文史资料存稿选编 6 抗日战争(上)》。

③李宝明,《“国家化”名义下的“私属化” 蒋介石对国民革命军的控制研究》,社会科学文献出版社,2010,P52-99。

⑤《徐永昌回忆录》,团结出版社,2014,P191。

④《东陵案军法会审,将由各集团军派员充审判官》,《申报》1928年9月10日。

⑥刘凤翰、张力/访问,《丁治磐先生口述历史》,九州出版社 ,2013,P33-36。

⑦《东陵文物一部交出》,《申报》1928年9月15日。

⑧中原大战期间,孙殿英仍有所反复。蒋介石日记1929年12月10日记载:下午,得徐克成电,称:“孙殿英在自由县,截我洛阳部队之归路。”1930年8月21日又记载:孙殿英派员谒投诚,蒋评价“匪性反复,姑试允之,以观其后”。