就是我们这种老么咔嚓眼的,才懂感恩啊

美国人"选出"了一个78岁的总统。

好多人觉得,太老了。

说这话的人,往往会拿出40不到的肯尼迪和47岁的克林顿来比较。

其实少年得志的人,有他的用法;年长老成的人,也有他的用法。

老年人在中国社会里一直都被当做宝藏,这不是因为我们的祖先讲求孝道,刻意为之,而是我们真实地认识到阅历这件事,对社会的正常运行有多么重要。

今天给大家拆解一个老年人的故事,冯梦龙《警世通言》里的“老门生三世报恩”。

对了,“三言”中的大多数故事,都是冯梦龙整理改编的,但是这篇故事,是冯梦龙原创,里面有不少议论,这就是他的内心感受。

老神童

明朝有一首诗,说是刘伯温所做,前面的句子倒也罢了,最后两句实在是扎心:

“世间万物俱增价,老去文章不值钱。”

文章其实不分老少,但是科举这件事,不仅仅看的是文章,考官主要看的是人。

一看你这个年轻人,二十出头,他自然愿意选你,如果你中了,未来仕途无量,他做为“座师”,就好办事,权力和影响力自然也就大了。

一看来了一个老棺材瓤子,六十岁了,也来考试,考官就会生了厌弃之心。

我们今天也是一样,到一个单位工作,领导都会对那些985毕业,22岁的大学生和25岁的硕士倾注注意力,8年同等学力,33岁杂牌硕士毕业,就有点爱答不理,这是人之常情。

明朝正统年间,在广西桂林兴安县有一个秀才,叫做鲜于同,字大通。这个人八岁被举荐为神童,十一岁就中了秀才。

我们看戏曲小说,总觉得好像秀才就是在家里苦读,其实不全是,秀才们有学校,叫乡学,政府提供补贴,能让他们维持训练水平和基本生活。

但是有一点,本地的官员会定期考试,如果做的文章不通,就要脱下裤子打屁股,几次考核不合格,直接就给你劝退,秀才也当不成了。

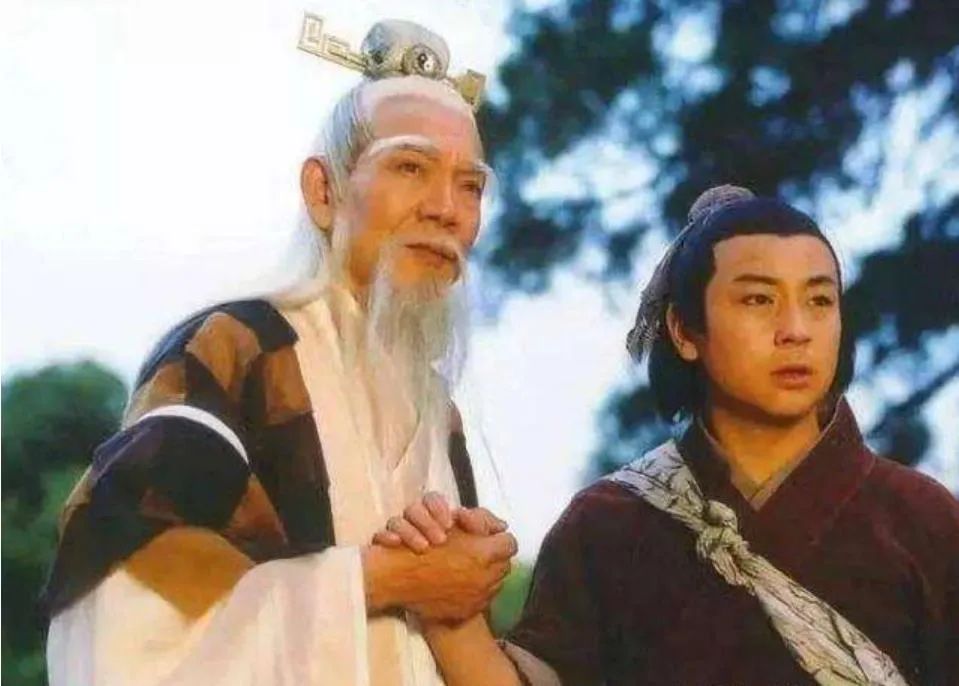

教学必须有考试,《神雕侠侣》里全真教的期末考试。

从学校里考举人有一点好,那就是命中率会比较高,但鲜于同运气不太好,考到了三十岁,都没能中举人。

明清的科举,跟今天的公司开年会一样,都有一种“阳光普照奖”,就是到了一定的年纪、资历没有中举人,就可以“出贡”,就是总也考不上的老秀才,可以去京城做杂职小官,有点像今天的借调、企业编、临时工……(顺便说一句,蒲松龄和冯梦龙都是这样的出身)

就这种机会,也有人打破头!大家纷纷觉得进京当科员也是一个好机会。

鲜于同不想去,他觉得这种贡途没啥意思,还是想要考进士——于是排在他后面的人,就送他银子,请他让出名额,他从三十岁开始让贡,一下子就让到了四十六岁,让了别人八次。

老留级生了。

《逃学威龙》,周星星回到学校就当上了大哥大

年纪大,不一定会成为同学中的领袖,还可能会成为同学中的笑话。

鲜于同就是笑话。

大多数的人笑话他,有的人同情他,还有的人为他考虑,就劝他,干脆就去当科员好了。

没想到老秀才说出一堆理由来:

“如今是个认科举的世界,你看好多小孩子,背了几篇文章,遇到一个不公正的评委老师,发一张S卡,考试一下子就中了。”

怎么办,有的评委就是看上你了。

“这样的人当了进士,没有什么才学,一样有人叫他老师,给他当门生,他已经不读书了,谁还再给进士搞一个复试吗?”

“进士官,怎么瞎作,别人都客气,就算贪污了,别人都觉得你人才难得,可能调到别处,也就罢了。”

“你们做科贡的官,如果有一点错,那就要被当做十分错,你的领导是进士,他没有错,他哪里会错?任凭你再清廉,也要替他们这帮进士背黑锅。”

“我已经决定了,不中进士,就不做官,宁愿做一辈子老儒,到死了去跟阎王爷高声叫屈,下辈子投胎在一个好人家,也不愿意去到官场上去,吃那些鸟气!”

老子要自己突围出来!

话说僵了,这位鲜于老爷子,从正统年间考到了天顺年间。

明英宗都从蒙古旅游回来复辟重新当了皇帝了,鲜于老先生还没有中举人。

小大人

明清时期,文化最发达的是江浙,商业繁荣,学校教育好,识字率高,所以那里的进士,都是心气很高的。

兴安县的知县蒯遇时,就是浙江台州人。

“少年科甲、声价甚高。”

学霸一般会对另一个学霸爱恨交加,但一定会嫌弃学渣。

所以蒯老爷:“爱少贱老,不肯一视同仁。”

在心里把人分等级,谁都会做,但是蒯老爷直接还要付诸行动:

“见了后生英俊,加意奖借,若是年长老成的,视为朽物,口呼‘先辈’。”

“现在我脾气好了,要搁过去,叫我老前辈你就住院了。”

不过,文章会说话。

这一年乡试,县里有个初选,所有的秀才先考一次,太丢人的就不样去了。

这次的卷子,就托付给了蒯知县来判,于是蒯知县:

“从公品第,黑暗里拔了一个第一。”

他很得意,对秀才们说:

“本县拔得个首卷,其文大有吴越中气脉,必然连捷,通县秀才,皆莫能及。”

“发生甚么事了?”——通县问。

这话说得挺傲慢的,蒯知县说桂林秀才的水平接近吴越,虽然是实情,但也挺不客气,就好像一个代课老师跑来说:

“你们班成绩挺好的,快赶上衡水中学了。”

老前辈

蒯知县把这个考第一名的叫上来。

好么!又矮又胖,花白胡子,穿着补丁衣服。

对不起串台了!

鲜于同。

鲜于老前辈这几年越混越差,平时考试经常不及格,考不好就去哀求老师,特别惹人嫌弃,蒯知县一看自己给了鲜于同一个第一名,心里很懊恼,幸好剩下的都是年轻才俊,于是回家闷闷不乐。

老前辈倒是心态极好,跟着一伙小同学一起去从兴安县去省城考试。

明朝的广西布政使司,省城在桂林府,不是今天的南宁,南宁是清朝的事情,同学们纷纷温习功课,老前辈就到处转转,好多人看了,都觉得他是学生家长,而且是爷爷,听说他还是秀才,都笑话他。

老前辈心态很好,因为鲜于同发现,《礼记》一科的考官不是别人,就是蒯大人。

明朝的考官必须都是进士,进士出身的蒯大人被调来判卷了。

“天呐,蒯大人这么爱我的文字,这次稳了!”鲜于同高兴了。

蒯大人已经恨死鲜于同了,于是他决定这次把屁股坐歪一点,不是选那种看上去老成的文字。

“找点那种青涩的、有少年感,一开口就是从200平方米的大床上醒来的文章选一下。”

巧了。

鲜于同听说蒯大人判卷,就高兴地喝酒去了,然后吃坏了肚子,一头写字,一头拉稀,草草完篇,青涩极了。

正好被蒯大人选中。

阅卷组有组长,一看蒯大人不开心,赶紧问他。

蒯大人说:“这个人年纪太大了,要不要换一个?”

这是疯话,科场舞弊你得提前打招呼,选中了再改,是可以判死刑的。

领导指着头上匾额:

“这个堂叫至公堂,难道能因为年纪,就来决定爱憎吗?再说自古以来,老成人能办大事,录一个老秀才,正好也有鼓舞天下读书人志气的意思。”

领导拍板,给鲜于同定了第五名正魁。

这里解释一下,明代的乡试考五科,《易经》《尚书》《诗经》《春秋》和《礼记》,乡试的前五名,就是这五科考试的第一名,就是“经魁”,也叫“五魁”。

喝酒划拳的时候有“五魁首”,打麻将的时候有“捉五魁”,说的就是这五位。

兴安县就中了鲜于同这么一个举人。

大家一庆祝,一喝酒,大家要说说自己的年纪:

“谁是这一科的老大哥?”

对不起又又串台了!

一看白胡子都服气,鲜于同五十七岁了,当仁不让的大学长。

鲜于同感激涕零,蒯知县两番知遇之恩!

全是命

三年一会试。

鲜于同六十一岁那年,进京赶考去了。

考试之前,在寓所里做了一个梦:自己考中了进士,但是做的是《诗经》的卷子。

古代人都迷信,鲜于同想了想,就改了自己报考的科目。

巧的是,蒯大人因为政绩出色,做了礼部给事中,这次又来判卷。

他就一个念头:

“再也不要遇到老同志了!”

对不起又串台了!

于是蒯大人对领导申请:“我改看《诗经》房的卷子。”

他还是那个样子,怕取到老头子,于是就挑选那种看上去经义没那么熟的卷子来取。

鲜于同正好是刚改的科目,所以真的没有那么熟!

又中了,第十名,鲜于同,二甲进士!

“气得蒯遇时目睁口呆,如槁木死灰模样!”

蒯大人大概就是让雷诺(右一)的眼神

这次瓷实了,正经的恩师。

鲜于同来拜老师,蒯大人就问他,他说:“做梦梦见改了《诗经》考中了,于是就改了。”

这算啥,天意吧!

有的时候就是这样的,你可能比他厉害,但是他红了。

渡劫数

鲜于同大叔被授了刑部主事,这是一个冷衙门,你想啊,处理陈年积案,有什么意思,少年进士都想去翰林院,做两年出去放知县。

鲜于同不在乎,开开心心去了。

他十一岁到六十一岁,考了五十年,受了五十年的欺负。

现在他在部委里,是个真正的老爷,没人随便给他气受,也不缺钱了,还有啥不满意的吗?

反倒是蒯遇时在礼部,因为直言不讳,得罪了大学士刘吉。

明朝的大学士就是宰相,刘吉这个人号称“纸糊三阁老”,说的是他不办事儿,要是整人的时候,谁也不是纸糊的。

蒯遇时被下在了监狱里,刑部官员想要巴结刘吉,就要折磨死蒯大人。

这个时候,鲜于同老前辈挺身而出了。

老前辈虽然不是大员,但是有好处:

首先,他虽然中进士晚,但那么多白头发,大家多少都要买他点账。

“这里就你白头发最多,当然要你主持婚礼。”

——《新龙门客栈》

其次,上了年纪的人,说话做事老成,更善于和基层的人打交道。

“你折磨蒯大人,有什么好处呢?”

“侍郎大人的管家跟我说……”

“你别听他的,他说让你欺负人,人真死了,责任谁负,想想看吧……”

“这个……”

“朝里斗争很难说的,过半年要是形势变了,你不就麻烦了吗?”

“对呀!”

第三,别忘了他是各级同学的老大哥。

集合和同年的进士一起求情,这个真的管用。

蒯遇时最终被从轻处理,发到云南做官去了,他感叹一声,幸好取了这个老门生,不然的话,就连命都没了。

临走之前,他放下架子,到这个老门生家里去拜谢。

两个人坐下来,在鲜于同的寓所里,好好喝了一次酒。

啥也不说了,就是感激,记恩的人,可以交。

老少配其实很好,奥巴马当年就是这么选了拜登

公子哥

鲜于同在部里工作了六年(67岁),应该放知府了,他人缘很好,吏部本来想要成全他,给他一个好的地方,结果他选来选去,选了台州知府。

蒯大人的老家。

蒯大人的儿子,最近惹了麻烦,和一个豪强查家(很怀疑就是金庸先生家,不然无法解释为什么他在六大派里安排了一个大反派叫鲜于通)争坟地发生了冲突。

查家说丢失了一个小厮,诬陷蒯公子打死人,蒯公子害怕了,就逃到了云南父亲官府里,当地的官员就拘捕了几个其他家人。

听说鲜于同是蒯大人的学生,豪强就跑到了府衙去放刁,说一些官官相护、必有黑幕之类的话,就差上微博举报鲜于同了。

要是换一个少年进士的知府,“重打四十!”那就麻烦了。

豪强豪强,光豪不够,还得是强。

你打了他,他家里可能在京城还有关系,蒯大人老家在台州仙居县,他还要回来,冤家宜解不宜结。

鲜于同老成,他非常冷静,直接釜底抽薪:

根本就不理这个刁棍,直接安排人手,去找那个失踪的小厮。

要安排一个人失踪,去哪里找?

大城市。

小县城里、农村里,不好藏人,就得是附近的中心城市,找那种市井里面打听。果然,两个月后,在杭州把那个“被害”的小厮抓回来了。

查家自觉理亏,赶紧要求和解,又把争夺的坟地边界相让讲和,鲜于同安排了两家讲和,轻轻地罚了查家,大家都服气了。

八十翁

鲜于同的政绩很好,八十岁那年,居然当上了浙江巡抚。

这个时候的老师蒯遇时,不到六十岁,眼睛不好,只能在副省级的位置上退休了,听说门生做了巡抚,带着小孙子来拜访。

蒯遇时家里只有一个孙子蒯悟读书有点出息,希望这位老门生照顾孙子。

鲜于同说:“如果老师放心,就把这孩子留在我家,和我家的孙辈一起读书,好不好?”

蒯遇时感激不尽。

三年之后,这孩子学有所成,鲜于同亲自送他回到仙居县参加考试。

一老一少,忍不住想起张三丰和张无忌

送到家,发现蒯大人已经病逝了。

“老师临终有什么遗言么?”鲜于同问老师的儿子。

蒯公子说:

“先父遗言,自己不幸少年登第,因而爱少贱老。偶尔暗中摸索,得了老公祖大人,后来许多年少的门生,贤愚不等,升沉不一,俱不得气力。全亏了老公祖大人,始终看觑。我子孙世世不可怠慢老成之人!”

民间说“洞房花烛夜,金榜题名时”,少年登第,是最得意不过的事情了,但是蒯遇时把这个经历,说成是“不幸”。

让一个少年得志的人否定他一生中最大的成就,大家可以想想有多难。

多少人都会记很多年,谈起来就会笑出声

鲜于公呵呵大笑道:“下官今日三报师恩,正要天下人晓得扶持了老成人也有用处,不可爱少而贱老也!”

说罢,作别回省,草上表章,告老致仕。

老头儿太帅了。

七十年的怨气一下子就发泄出来了。

老师那些刻薄话,当年的那些轻视,鲜于同也是神童出身,他会看不懂吗?

但是岁月,会让我们变得更加粗粝耐虐,更加笑脸相迎的。

少年得志的人上嘴唇一碰下嘴唇的刻薄话,老成晚发之人,却要用尽后半生来证明自己。

他用了最健康的方式,所以故事最后也是个好结局。

蒯大人的孙子和鲜于同的孙子,八年后都考上了进士,两个人同年登科,通家之好。

为什么是八年后?因为从考秀才到考到进士,最快的人就是八年。

两个都是少年得志,当两个人,想来都是少年老成之人了罢。

鄙视链

今天的职场上,年龄也仍然是一个重要的鄙视链。

有的企业招聘的时候要卡年龄上限,下属看同层级领导,也会觉得年轻的更有前途,27岁的P7,肯定就比35岁的P7前途好。

未来前程如何、懂不懂感恩,和年龄没有必然的联系。

鲜于同的体贴、他对老师有这种善意,是因为他见过生活的艰难,遭到过岁月的毒打。

这样经历的人,如果没有失了自己的进取心,往往会有所成就。

而蒯大人第一次选中鲜于同的卷子的时候,他也没有去看这个人的年龄,而是“暗中摸索”,盲评出来了这份卷子。

不是刻意要少年,也不是刻意要老成,他给的,其实是公正。

如果你有公正之心,未来就可能得到公正。

蒯大人的心其实也很正,不然也不会得罪权贵了,他只是不明白年龄没那么重要的道理,其实是老门生教给他的。

想想鲜于同第一次被评为第一名的那一夜,很有意思:

蒯大人取完鲜于同,在家中后悔不迭;

鲜于同被县太爷肯定,突然之间就充满了勇气。

“原来这世界上有公正啊,我要再努力一下。别让蒯大人被人嘲笑说看走了眼。”

公正和善意,世间稀缺。

所以宝贵,所以美。

就像那暗里的火种——

小、但暖,

还能点亮很多很多人。

p.s

今天仍然有一个领域,是年龄歧视的重灾区。

中国足球。

中超联赛里必须有几个23岁以下球员上场,于是很多球队会在88分钟换上一位小将,90分钟的时候,用另一位小将换下上一位小将。

这就是吃饱了撑的。