马可·波罗,究竟有没有来过中国? | 短史记

问:请问马可波罗到底有没有来过大元,还是只不过是道听途说?

这是一个迄今仍争论未休的问题。笔者没有能力考据,扼要梳理一下史学界的意见。

质疑马可·波罗未曾到过中国的主要学术依据,综合起来有两点:

这种质疑,自游记出版之日即已存在。因游记中提到中国某些城市的人口达到了百万规模,马可·波罗生前有一个“马可百万”的绰号,这个绰号在很长一段时间里是骗子与小丑的代名词。1324年,马可·波罗临终前夕,他的朋友们要求他取消游记中那些令人难以置信的“谎言”,并称惟有如此灵魂才能前往天堂,尽管波罗回答“我还未曾说出我亲眼看见的事物的一半”,但他的游记被许多同时代之人视为一本幻想和拼凑出来的旅行小说,则是一个不争的事实。

学术界开始严肃讨论“马可·波罗究竟有没有来过中国”这个问题,始于19世纪晚期。1871年,英国学者亨利.玉尔(Henry Yule)在其翻译的《马可波罗游记》导言里质疑说,游记遗漏了长城、茶叶、缠足、鸬鹚捕鱼、印刷术、汉字等等中国的标志性事物,这是不正常的。

Henry Yule(1820-1889)

1960年代,又有德国的蒙古学家傅海波(Herbert Franke)提出质疑,认为游记没有提到茶叶、汉字,是一件很诡异的事情;马可·波罗还自称在扬州做过官,并提供了投石机技术协助蒙古大军攻陷襄阳城,前者没有史料可以佐证,后者已被证明是不实之词(献炮者是波斯人亦思马因与阿老瓦丁)。据此,傅海波怀疑“波罗一家长期住在中国”并非事实。

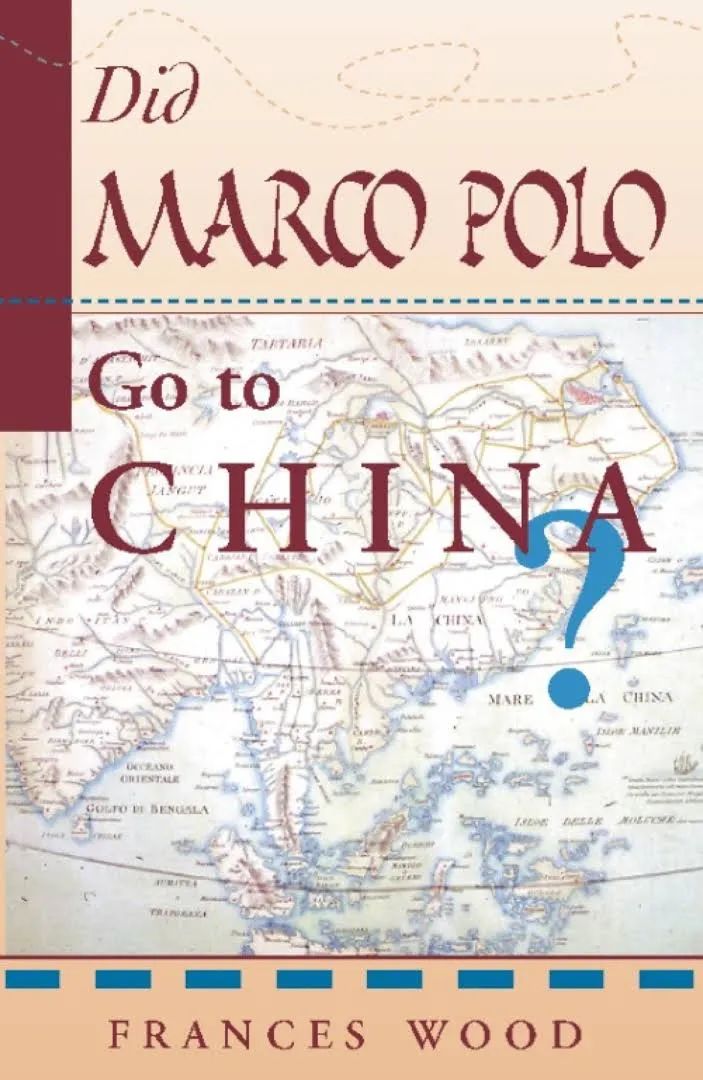

类似的质疑,此后频繁见于其他外国学者,比如约翰·海格尔(John Haeger)与克雷格·克鲁纳斯(Craig Clunas)。1994年,大英图书馆东方部主任吴芳思(Frances Wood)写成《马可·波罗到过中国吗?》(Did Marco Polo go to China?)一书,可谓质疑论的集大成者。该书的中文版于1997年发行,引起了中国学术界很大的关注。其质疑的主要依据,由中文版的章节目录——“第十一章 漏掉万里长城”、“第十二章 自我标榜岂止一人,攻城谋士与他无缘”、“第十三章 这是中国吗?”、“第十五章 不见经传,耐人寻味”——即不难看出。吴芳思的结论是:

吴芳思《马可·波罗到过中国吗?》英文版封面

杨志玖、黄时鉴等中国学者,不能认同上述质疑。

他们认为,中文文献找不到马可·波罗这个名字,是不足为奇的事情。元朝时(包括宋金元并存时期)来华的外国人很多,但在元代文献中留下姓名者很少,著名的柏朗嘉宾、鲁布鲁克、鄂多立克,都曾来过中国,但也都很难在中国文献中找到记载。

杨志玖还从《永乐大典》所引元朝《经世大典·站赤门》中找到了一份“可以间接证明马可·波罗游记真实性”的材料。该材料记载了坐船护送阔阔真公主远嫁伊利汗国的三位波斯使臣的名字——兀鲁?、阿必失呵、火者;马可·波罗在游记中也记载了此事,说自己搭乘着那条船顺道回国,且将三位使臣的名字写作Oulatai、Apuscah、Coja。杨认为,这是一种史料上的互为佐证。而且,波罗说三位使者最后只有火者(Coja)活着,另两位死于途中;波斯语史料《史集》记载护送阔阔真公主前来完婚的使者,也确实只提到火者一人的名字。信息如此准确,似可证明马可·波罗确实来过中国。

不过,这份材料仍有它的局限性,那就是:

杨志玖给出的解释是:“此文既系公文,自当仅列负责人的名字,其余从略。由此可想到,马可波罗在中国的官职,大概不太高贵,因亦不为其同时人所重视。”

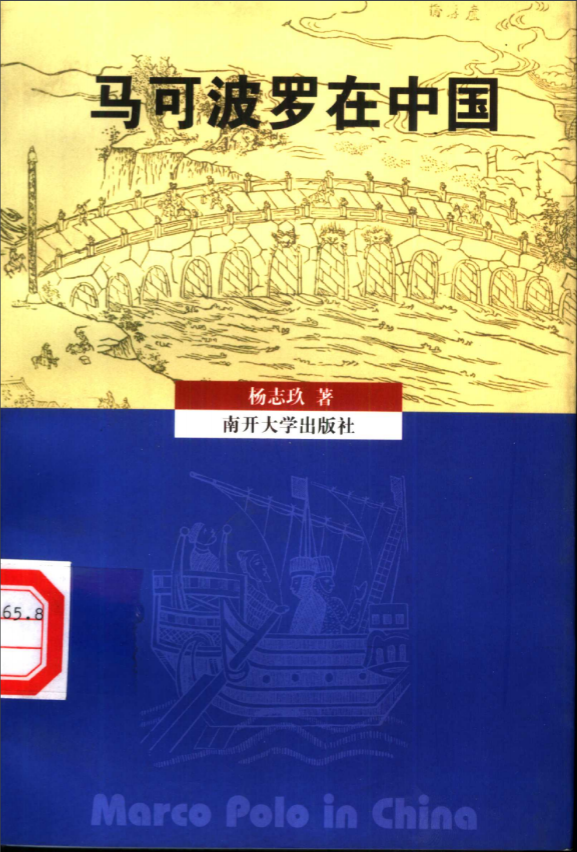

杨志玖研究马可·波罗的专著

对于马可·波罗的“漏写”问题,中国学者也做出了一些比较合理的解释。比如,关于“为何没有提到长城”,黄时鉴的研究结论是:

他还注意到,元人在诗文中提及长城,也“往往是在当地人告知以后,他们才认识到所见的遗址是古长城,进而发思古之幽情”。也就是说,长城在元朝的存在感是很低的,将长城看成中国的一个重要象征,是明长城修筑之后,由来华的外国人重新构筑起来的。马可·波罗不懂汉语,对长城的历史也毫无了解,即便经过了古长城遗址,如果没有“精通中国历史文化的人会告诉他这就是长城”,他大概率不会对这些废墟感兴趣。

关于游记中没有提到缠足,黄时鉴收集了出土的元代女鞋资料,考据认为:元代女子缠足的主流是“窄足”,也就是将脚的前掌与足趾缠窄,而非后世广为人知的“三寸金莲”。这种“窄足”虽会对足部发育造成影响,但影响程度与流行范围有限,尚不足以引起来华外国人的猎奇与围观。直到明代后期,中国女子的缠足发展到“三寸金莲”,才引起来华传教士们的注意,进而在西方变成一种关于中国的标志性符号。

茶叶与汉字在游记中的缺失,也大体可以做相似的解释——马可·波罗来华时,茶叶还没有在蒙古人当中真正流行开来;马可·波罗来华的目的是经商,他不懂汉语,主要依靠波斯语在中国活动,接触的主要人群是色目人,而非汉人,所以他对汉人的饮茶习俗和汉字,缺乏关注度。

此类解释,确实有一定的说服力,也得到了不少外国学者的赞同。比如,澳大利亚学者罗依果(Igor de Rachewiltz)认为,“在1579年之前,连中国的地理学家也忽略了长城的存在,马可·波罗没有提到它是不足为奇的”。这其中,也包括前文提到的、持质疑论最力的吴芳思。她在《马可·波罗到过中国吗?》一书的结语里说:

这种赞同,相当于学术论争过程中,达成的共识。

马可·波罗像

此外,按习惯的说法,这位意大利商人(马可·波罗的籍贯,并不能百分百确定是意大利威尼斯)的游记,是在监狱中口述给同伴听,然后由职业作家鲁斯蒂谦执笔写成。口述者夸张自己在历史事件中的地位,记忆出现混乱将事件交错混淆,是很常见的现象。鲁斯蒂谦在执笔时也怀有自己的目的(他曾靠写书获得英国王室的生活资助),未必完全忠于马可·波罗的口述;且游记的原始版本早已失传,流传中产生的翻译版本,内容又不完全一致,显示有人在当中做过加工。

这些因素,都可以用来解释游记中内容失真、缺漏之类的问题。但“马可·波罗究竟有没有到过中国”这个问题,仍然没有确切的答案。比如,考虑到马可·波罗的父亲和叔叔曾做过东方旅行,吴芳思还提出过另外一种可能:

这类推测,可以有效地解释马可·波罗的游记,为何作为旅行指南毫无意义(确有旅行家试图依据游记前往东方,但只到了波斯就迷失了路径),也可以很有效地解释,为何游记中会存在那么多的事实错误(出自道听途说)、那么多的元素缺失(非亲历者很难把握一个国家的核心特征);还可以解释,为何某些部分的记载与中国文献又非常吻合(自家族亲历者处闻知)。

一如对长城的存在感、缠足的情形和普及度、茶叶是否在元朝上层社会流行、汉字是否进入波罗的视野……之类的分析,也可以有效地解释游记中存在的种种问题。

换言之,“有效解释”不等于“有效证明”,马可·波罗究竟有没有到过中国,仍是一个存在争议的学术问题。

参考资料

①李治安,《杨志玖先生与马可·波罗来华的“世纪论战” 》。

②马晓林,《马可·波罗与元代中国:文本与礼俗》,中西书局,2018。

③黄时鉴,《元代缠足新考与马可·波罗未记缠足问题》

④黄时鉴,《马可·波罗与万里长城——兼评<马可·波罗到过中国吗?>》

⑤杨志玖,《关于马可波罗离华的一段汉文记载》

⑥劳伦斯·贝尔格林,《马可·波罗》,海南出版社,2014年,第339-340页。

⑦弗朗西丝·伍德(Frances Wood)著、洪允息译,《马可·波罗到过中国吗?》,新华出版社,1997年。

⑧王育民,《关于《马可·波罗游记》的真伪问题》。

⑨罗依果,《马可波罗到过中国——评吴芳思<马可波罗到过中国吗?>》

⑩傅汉斯,《马可波罗在中国:来自货币、盐业和财政的新证据》。

=============================================================

神风特攻队往事:归来的死者险遭内部处决 | 腾讯新闻短史记

作者丨林汣琰

编辑丨吴酉仁

说一说“神风特攻队”。

这是二战末期,日军以“一人一机换一舰”为口号,针对美军组织的自杀式袭击部队。其攻击方式是由零式战斗机搭载相当数量的炸弹,去撞击军舰乃至航母。显而易见,飞行员极高概率有去无回。

与这种有去无回相匹配的,是特攻队的“自愿”性质。

按当时的官方说法,飞行员加入特攻队皆是自愿。但实情并非如此,有统计称,“在战争的最后几个月仅有大约2/3是‘自愿者’”,且这些“自愿者”的主体是学生军官和海军实习飞行员,毕业于海陆军学院的职业军人,则大多拒绝自愿参与自杀式袭击。按森冈清美提供的数据,海军特攻队总死亡人数是2514名,其中士兵占了1732人;782名军官中,学生兵与海军实习飞行员占了767人。那些加入了特攻队的军官,对于赴死也并非没有异议。关行男是第一批特攻队“敷岛队”的队长,1944年10月25日在自杀式袭击中战死。生前,他曾告诉海军记者小野田政:

当年负责出版审查的官员,不同意小野田政在报道里披露关行男的这些话。①

职业军人与学生兵的这种区别,或许是因为前者长期在前线服役,对于战争的性质有着更深切的认知,而后者被军队征召的时间较晚,脑子里储存了太多被过滤的讯息,这些讯息构筑起了他们“为天皇去死”的价值观。比如东京农业大学的学生森丘哲四郎,在参与自杀式袭击身亡前的几个月里,便不断在日记中写下“忠是孝的偿还……我相信,父亲一定很高兴我作为军人而死。我无怨无悔。如果我尽了忠,也就尽了孝”“我希望死在云端的天皇身边”之类的句子。而一些海军军官如藤田怡与藏,则一度拒绝将手下士兵送入神风特攻队。

也不是所有的学生兵都甘愿为天皇去死。梅泽一亖参加特攻队战死时只有18岁。他曾劝慰母亲,说参加军队“可以从经济上帮助她和尽孝”,但最后一次飞行的前几天,他“回了趟家并咒骂海军杀死像他一样的年轻人”。他的母亲也曾恳求征兵官,说自己的三个儿子已被军队招募,丈夫也已患癌症去世,希望能够留下梅泽一亖在身边照顾自己。这种恳求发展到最后,是“征兵办来的官员造访了她,并威胁要把她加上‘非国民’的罪名”。②

合格的飞行员培育不易,对任何国家的空军而言,都是极其宝贵的人才。以自杀式攻击来消耗飞行员,是超乎想象的事情。日军当年之所以这样做,有两个原因:

第一,在太平洋战争中,日军始终无法有效解决飞行员的救生问题,一些日本军官认为,与其让飞行员因无法返航阵亡,不如让他们驾驶飞机执行自杀式袭击,这样可以死得更有价值。第二,也是最重要的原因,缺乏有效的救生措施,导致日本航空兵的消耗速度远大于补充速度,到了战争后期,合格飞行员已呈奇缺状态。自杀式袭击的目的,便是为了弥补合格飞行员不足带来的战力削减。

于是,1944年,当大西泷治郎中将到菲律宾出任第五航空队司令时,便“想起利用战斗机,每架挂上两百公斤的炸弹,组成一自杀攻击队,以单机对美舰,与美舰同归于尽。”③有统计称,1944年10月25日的莱特湾攻击中,有约20%的自杀式飞机撞击成功,约17%的自杀式飞机“几乎成功”,成功返航者约为42%。该战果远高于常规攻击。稍后,这种攻击模式便在日军中全面扩展开来。

♦ 美军航母甲板上烧焦的飞机残骸

另有统计数据认为:“美国海军在太平洋战争中因为‘神风特攻’所损失的舰艇占总损失数字的20%,受伤的舰艇达到了总数字的50%。如果考虑到这样大规模损失只是在战争最后一年出现的,而且当时日本航空兵战斗力已经衰弱到近乎于崩溃的情况,从某种程度上看,‘神风特攻’对于日本来说也是成功的战术。”④

需要注意的是,这种“成功”乃是相对日本航空兵的常规战斗模式而言。对于美军来说,“神风特攻队”造成的威胁其实很有限。信夫清三郎在他的著作中说,“特攻战术的效率实际上是很低的,命中率还不到10%。根据收听到的美国方面通信的判断,则只有3%。”⑤对“神风特攻队”抱有一定程度同情的美国学者A.J.派克也认为:“回天特攻队给予盟军打击的程度,可以说微乎其微。没有什么值得大书特书之处。”⑥

战绩的有限,既与特攻队队员的素质能力有关——多数特攻队队员受训时间很短,尚未掌握必需的空战技术,无法达成与美舰“同归于尽”的目的。也与他们的心理有关——固然有许多人自愿牺牲,但同样也有许多人不愿轻易捐躯,他们参加特攻队,实因置身群体意志之中,无可奈何。比如选拔“自愿者”的方式通常是将全体队员集中到一起,先进行以“为天皇和日本献身”为主题的思想训话,然后要求自愿成为特攻队队员者向前一步出列,可想而知,当有其他人出列时,坚持留在原地不动是一件很困难的事情。更有甚者,军官们会给队员蒙上眼睛,然后让他们以举手来表达自愿,队员无法获悉其他人的主张,惴惴不安的揣测会带来更大的压力。

为了坚定特攻队员出发后的战死决心,日军当时曾生产过一种不能投弹、专门用来撞击的飞机。但有些特攻队的主官(如陆军大尉岩本益臣)私下将其改装,增加了投弹装置,以争取生还的机会。⑦这种改装曾引起了军方的批评,也让一些因此安然生还的特攻队队员,面临着空前的压力。

♦ 神风特攻队队员出发前合影

日本学者高木俊朗在其三卷本《陆军特别攻击队》中,便披露了一个这样的故事。

1944年11月13日,万朵特攻队奉命对莱特湾内的敌军舰船实施自杀式袭击。军方稍后出具战报称:“两架飞机壮烈地命中目标的情况,得到了担任掩护的菊地大尉的证实。佐佐木(友次)伍长驾驶的4号机,如同离弦之箭,直撞敌战斗舰,将其击沉。”然而,东京大本营报道部发布该战报后不到两个小时,已经“英勇战死”的佐佐木友次伍长却驾驶飞机安然返回了基地。

对军队高层而言,佐佐木友次伍长的平安归来是一件非常尴尬的事情。在就如何生还做了汇报之后,佐佐木得到的鼓励是:“军司令部向大本营报告你已经撞击敌舰,而且可能已经上奏了天皇。你应该铭记在心,下次攻击时,望你真正击沉敌舰。”——所谓下次攻击真正击沉敌舰,言外之意便是希望佐佐木尽快牺牲,以免在宣传上造成不必要的麻烦。随后,当天傍晚时分,包括佐佐木在内的万朵特攻队仅存的4名队员,便再次接到了于次日凌晨四时出击的命令,命令还说“希望务必取得重大战果”。次日凌晨出发前夕,佐佐木再度被飞行师参谋长叫去问话,让他解释何以会活着回来,并直接质疑“佐佐木,你该不是怕死吧?”佐佐木只好回答:“不想轻易送死,而是打算再干”。最后,参谋长鼓励他“今后机会有的是,今天的攻击,要好好干。”但事情未如参谋长所愿,此次出击空中集结失败,佐佐木再次生还。

佐佐木当时并不知道,为了掩饰他的生还,军方一度计划对其做内部处决。日本投降后,《读卖新闻》的随军记者在马尼拉的收容所里见到了已成为俘虏的佐佐木,向他披露道:

1946年,佐佐木离开马尼拉战俘收容所,作为复原军人回到日本。他拿着介绍信去到村公所要求恢复户籍,工作人员则要求他“退回领取的勋章和抚恤金”⑧。(来源:腾讯新闻)

①(美)大贯惠美子:《神风特攻队、樱花与民族主义:日本历史上美学的军国主义化》,商务印书馆2016年版,第192页,第198-200页。。

②同上,第207页、第204页、210页。

③离子鱼:《探寻疯狂神风背后的必然》,《现代兵器》2007年第9期。余宗:《日军的神风特攻队》,《航空史研究》1994年第4期。

⑤(日)信夫清三郎/著,周启乾/译:《日本政治史》(第四卷),上海译文出版社1998,第421页。

⑥(美)A.J.派克/著,杨玉雪/译:《神风特攻队》,(台湾)世新出版社,第201页。

⑦(日)高木俊朗/著,黄凤英、李钦忠、韦福庭等/译,《陆军特别攻击队》(中文版译名《覆灭》),农村读物出版社,1990,第159页。

⑧同上,第492~496页。