中国第一次「武林大会」,选手使出了咬脸神功 | 短史记

召开武林大会、推选武林盟主,是武侠小说里一种常见的故事情节。

1928年,以张之江(图一)、李景林等为首的一批民国军界、武术界人士,试图将这种武侠故事搬入现实。

在冯玉祥、李烈钧、戴季陶、于右任等人的支持下,他们先是成立了民国武林的最高机构“中央国术馆”。为了将所有江湖门派纳入到该机构的管辖之中,他们参考江湖规矩,在馆内设立了“少林门”与“武当门”——太极拳、八卦掌、形意拳被定性为“内家功夫”,划入武当门;其余武术拳种,如查拳、谭腿等,皆被定性为“外家功夫”,划入少林门。

自清代武术界造出“内家”与“外家”的虚无概念、且编出种种“内家功夫大胜外家功夫”的无厘头传奇,再被清末民初的武侠小说加以渲染传播,当时的中国民间武术界——无论是尊武当为祖者,还是自称源自少林者,几乎全都以“内家”自诩,绝不肯说自己是低层次的“外家高手”。张之江小说戏剧看多了,强行在中央国术馆内搞出“少林门”与“武当门”的分野,很自然地就引起了馆内两派“高手”的不服与争执。然后,在该年8月份,终于酿成了“少林门大战武当门”的风波。

图一:张之江

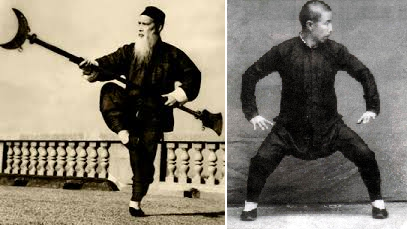

少林门出战的,是门长王子平(图二),时年四十多岁。武当门的门长孙禄堂(图二),时年接近六十岁,虽然常拿“内功”说事,但却很知道“拳怕少壮”的道理,他召来自己的师侄高振东与王子平对垒,高时年只有三十多岁。比拼的结果,少林门说王占了上风,武当门说高取得了压倒性优势,总之是一团浆糊、各自宣布胜利。

图二:晚年王子平(左)与中年孙禄堂(右)

中央国术馆的定位,相当于聚拢、号令天下武林人士的武林盟主。馆内不团结,自然谈不上全武林团结。于是,张之江等人一番商议后,忍痛取消了“少林门”与“武当门”的建制,将这两座“武林的泰山北斗”从现实中剔除,还给了武侠小说。

图三:中央国术馆全体成员合影

少林与武当可以没有,武林大会却是一定要开的——早在“少林武当大战”之前,中央国术馆就已决定,要在1928年10月份,在南京举办“第一届国术国考”。

为了将之办成一场真正的全国范围的“武林大会”,把藏身草莽的“武林高手”全数吸纳进来,这次国考在选手的征集上,采取了由南京国民政府下令各省市选拔报送的方式。县府将调查选拔所得的高手名单,呈递给省府;由省府选拔淘汰后,再报送中央国术馆。为刺激经济困顿的“民间高手”积极参赛,参赛者往返南京的费用,也全部由地方政府提供。

在给各省市政府的函电中,中央国术馆说:这次武林大会的目的,是“合全国武术专家”于南京,搞一场全国范围的“公开比武”,以求“鼓起邦人尚武之精神”,进而提升中国的国际地位;这种规模的活动,必须由“各省市县政府合力提倡”,才能“猛进而收速效”。

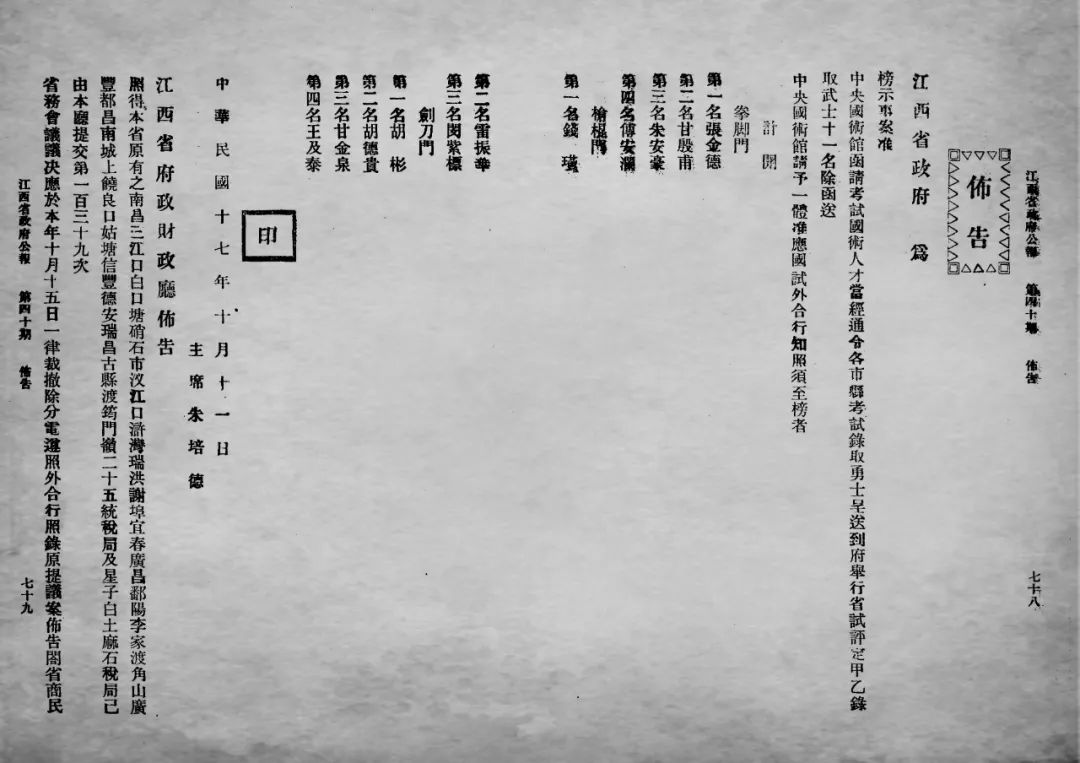

图四所示文件,载于《江西省政府公报》,内容是江西省政府向南京报送了十一名本省武林高手,前去参会。其中四人参加“拳脚门”的比拼,三人参加“枪棍门”,四人参加“剑刀门”。

图四:江西省政府向南京报送了十一名武林高手前去参加武林大会

此次武林大会举行之前,中央国术馆为扩大影响,曾广泛邀请媒体前来报道,所以留下了不少图像资料。

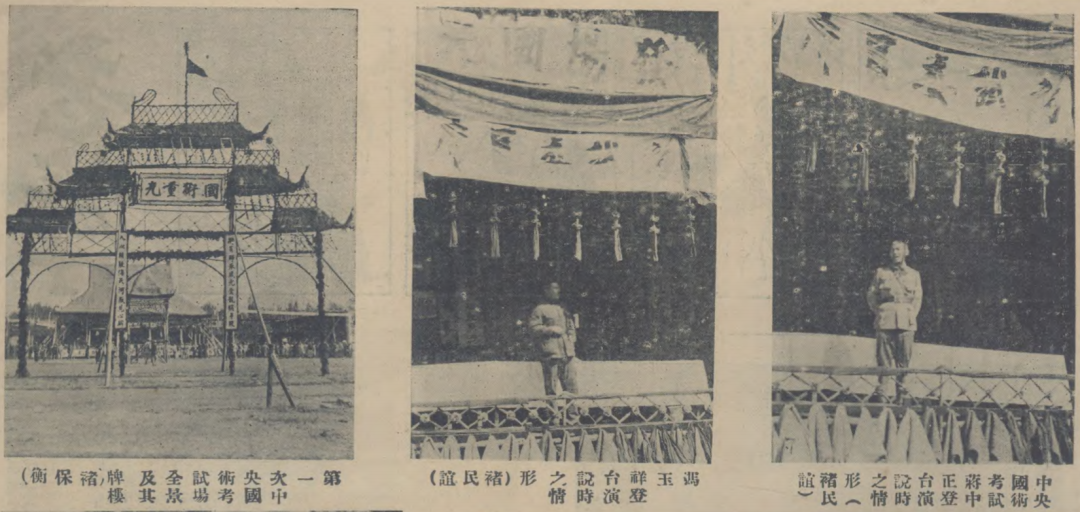

图五是大会的开幕式(点击图片可放大)。蒋介石居于前排正中,冯玉祥等其他军政要人也有参加。主席台悬挂的对联是“男儿好身手,民族真精神”。

图五:大会开幕式留影

图六是蒋介石、冯玉祥等人在武林大会开幕式上发表演讲。

图六:蒋介石、冯玉祥发表演讲及会场牌楼

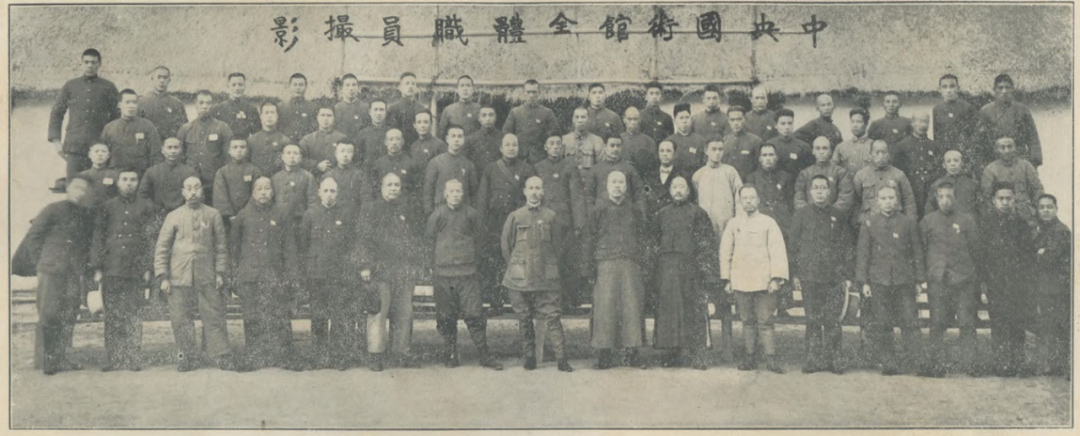

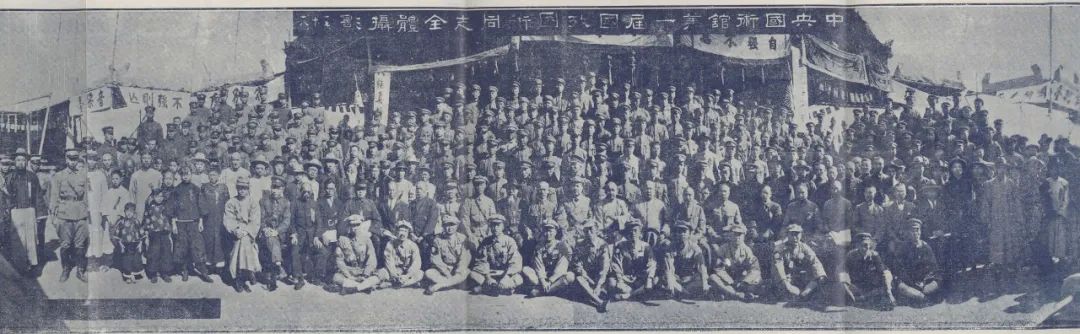

图七是“国术同志全体摄影”(点击可放大),也就是参加此次武林大会的武术界人士的集体合影。从照片来看,有相当多的武术界人士身着军服,这显然与此次武林大会的主要支持者冯玉祥、主持者张之江的西北军身份,有直接关系。据媒体报道,参与此次武林大会的最年长者,已接近80岁;最年幼者不足10岁。照片左侧的女童,或许正是参赛的“未成年高手”。

图七:中央国术馆第一届国考国术同志全体摄影

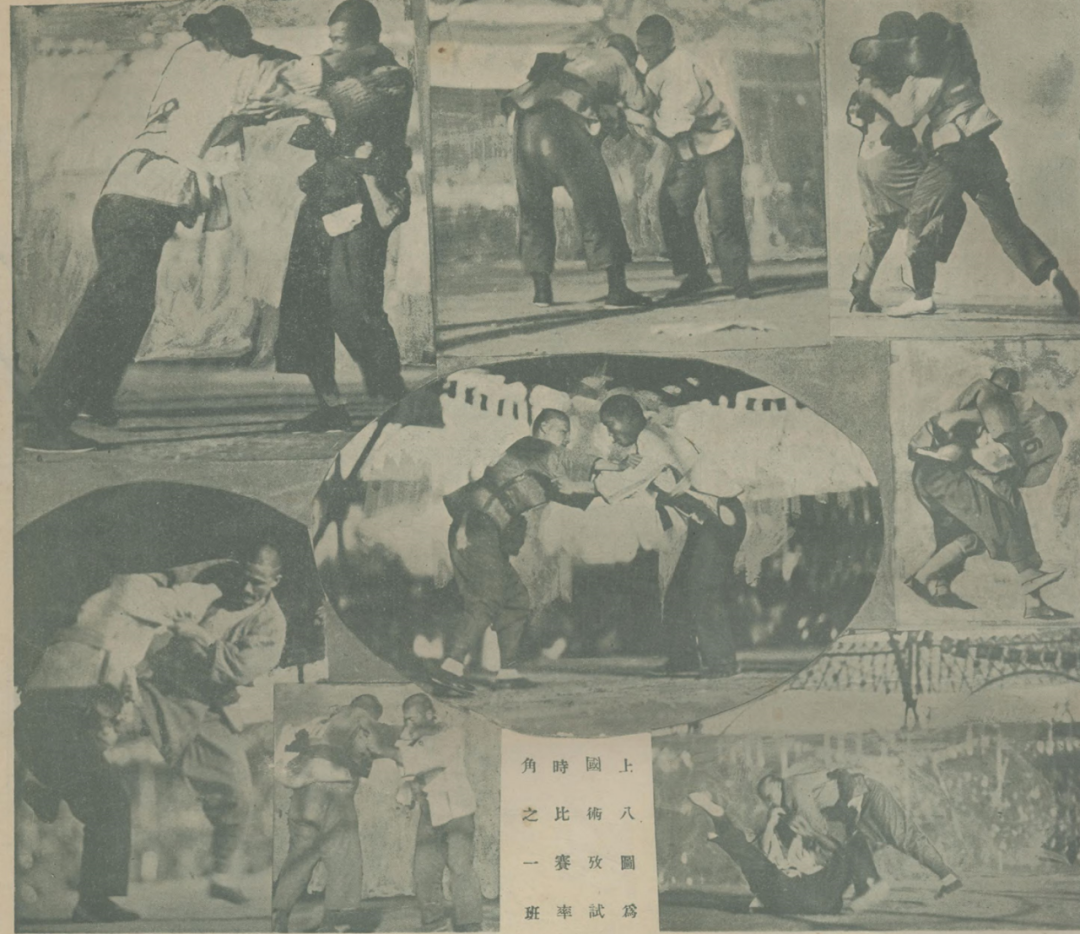

图八是武林大会比武的考场,也就是擂台,以及擂台边围观的南京民众。参加此次武林大会的选手,共计约有三、四百人。分预赛和正赛两个阶段。预赛是单人表演,有拳脚、摔跤、器械三个项目,裁判评分合格就可以参加正赛,图九即预赛中的拳脚套路表演。正赛也分拳脚、摔跤、器械三项,采取抽签分组、对战淘汰的方式。

图八:考场擂台

图九:预赛中的套路表演

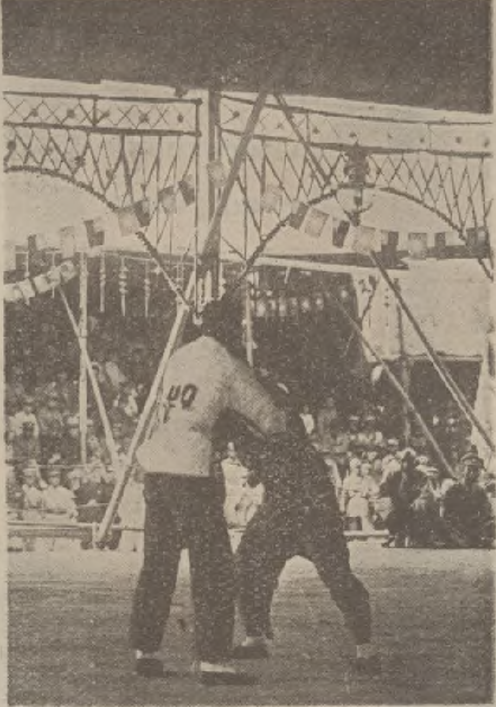

图十是摔跤正赛的现场照片。摔跤是此次武林大会中规则最为明晰者,它采取三局两胜制,一方被摔倒或双方摔倒,即算一局。其他项目则常因规则和评分标准发生冲突。比如,比赛的第二天,就发生了孙禄堂率门人为参赛弟子打抱不平的事件。

图十:摔跤比赛

图十一是正赛中的单剑比赛现场照片。所有的器械项目,均要求参赛者头戴铁丝面罩,武器也换成藤条所制,且用皮制包棉护手,除了眼部、咽喉和裆部外,可以击打对手的任何部位。

图十一:器械单剑比赛

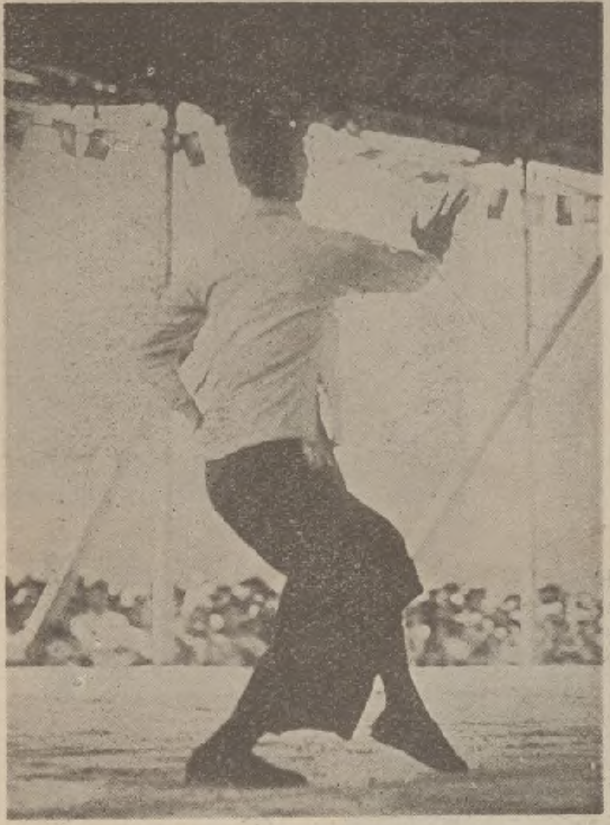

图十二是拳脚正赛的现场照片。这是此次武林大会中,最让观众失望的部分。许多参赛者,预赛时打得一手漂亮的好套路;但到了对战之时,则几乎见不到漂亮套路的半点影子。反而在比赛的第三天,出现了选手孟唐春“猛咬与赛者之面,鲜血淋漓”的名场面。台下的其他选手见状也“群起攻击”,场面一时大乱,最后不得已出动了宪兵,将孟唐春逮捕关押。搂抱滚地之类手段在此次武林大会上的频繁使用,打破了许多观众对武术的浪漫化想象。

图十二:拳术比赛

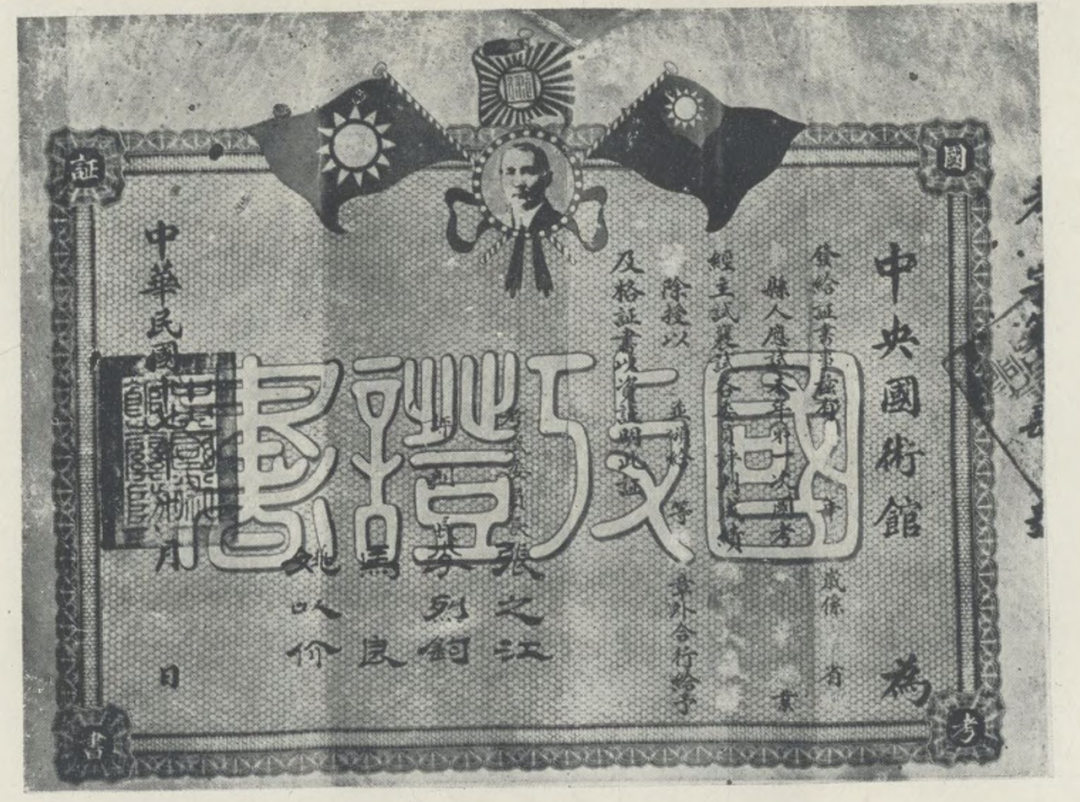

图十三是中央国术馆为此次武林大会优胜者制作的证书。按国术馆的原计划,前三甲高手,将颁发“国士”称号,余者为“壮士”;省市选拔出来的高手为“武士”;县市选拔出来的高手为“勇士”。此外,还有一项举重比赛,达标者授予“力士”称号。因被舆论批评为武科举复辟,国术馆最后不得不放弃了这些称号,仅在证书上标注最优等、优等、中等字样。

图十三:武林大会优胜者证书

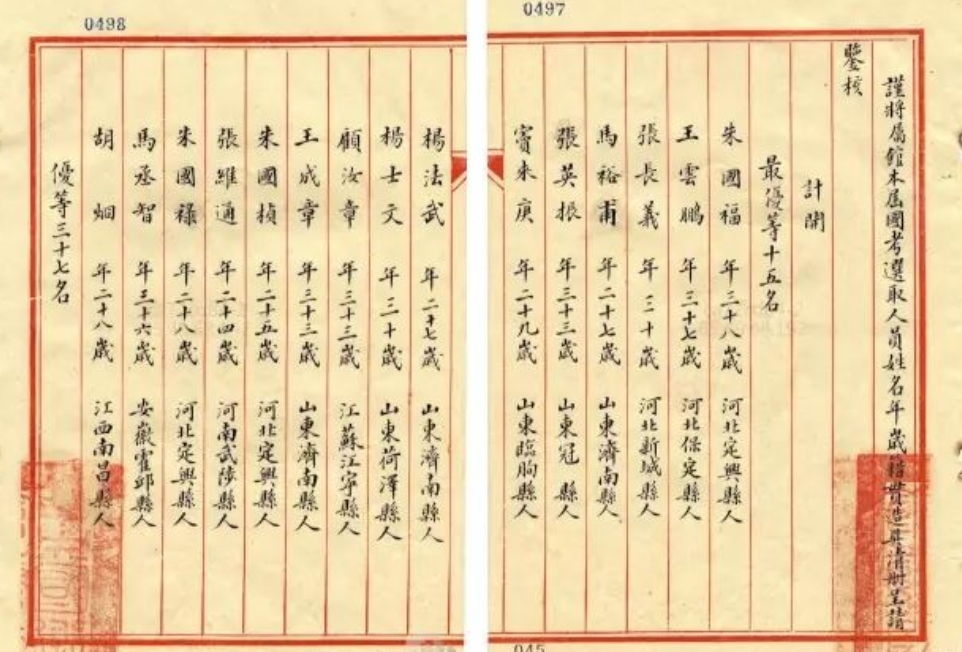

图十四是此次武林大会优胜者颁奖纪念合影。图十五是官方颁布的优胜者名单,文件现藏台湾“国史馆”。此次武林大会后,民间出现了许多顶着“第一届国术考试优胜者”名头的武术大师。他们的真伪,不难依据该档案验明。

图十四:颁奖纪念合影

图十五:优胜者名单

从1928年10月15日开幕,到10月21日闭幕,这场民国首次全国范围的武林大会,共计持续了6天。对于这场武林大会的目的,时人陈望道是这样理解的:

对于前来参赛的武林高手们,当时的舆论也有许多质疑之声。最核心的质疑,是他们的所谓功夫,究竟能不能用于实战。有署名为“干”者,在《现代评论》上撰文,直接批评这些武林高手的功夫“缺乏科学的研究”,是没有实际战斗力的。他说:

这位“干”还非常直白地说,所谓的“内功”根本不存在,“完全是玄之又玄,不堪究诘”。

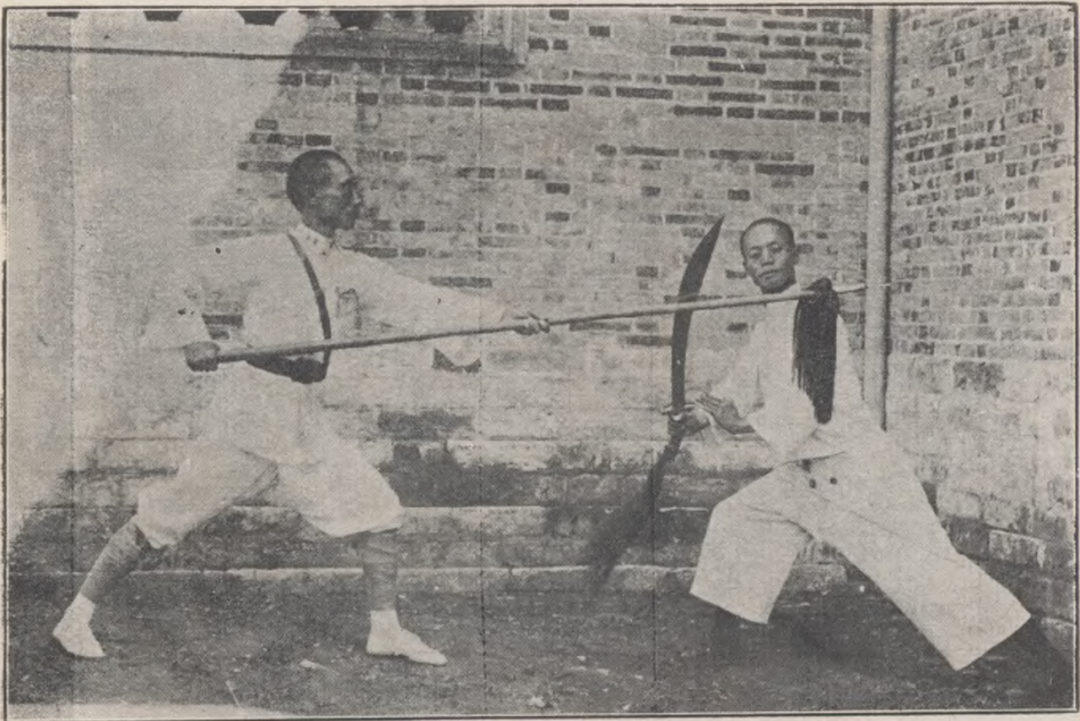

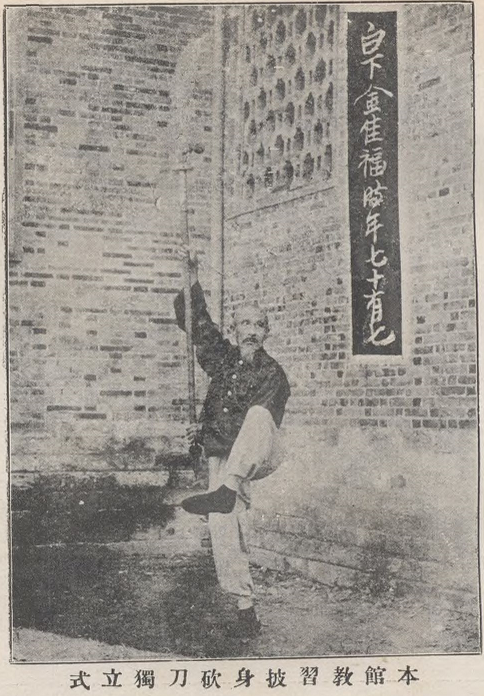

“干”的批评,可以说是相当地有针对性。1928年的第一次全国武林大会之后,各省纷纷成立了“国术馆”。图十六与图十七,均出自江苏国术馆馆刊,是该馆的核心教学内容。前者的单刀破花枪,正是“干”所批评的“玩枪刀的把戏”,后者的操刀姿态,正是“干”所谓的“在京戏场中看得已经肉麻”的动作。

图十六:江苏国术馆的“单刀破花枪”

图十七:江苏国术馆的“披身砍刀独立式”

五年后,1933年10月,中央国术馆再次举办全国武林大会,亦即“第二届国术国考”。虽然比赛规则较之第一次有所改进(比如开始使用拳套),但武术高手们无法将漂亮的套路与实战合为一体,仍再次引起了围观群众的强烈失望。一名叫做田镇峰的看客,在文章里失望地写道:

为什么进入了决赛的武林高手们,不施展他们漂亮的套路,只是一味地“不是对着抡,便是互相戳”?当然是因为漂亮的套路,在实战中远不如对着抡、互相戳来得有效。

对这个问题,中国武术界其实一直是心知肚明的。

1934年,《国术统一月刊》的一篇文章就直言,中国拳师平日里专练“死套子”,所以临战时常常手足无措;反观西洋拳,从初学开始,除了“击球、跳绳,以及专练发达肌肉”之外,还要搞“实习”,要跟人实战练习,所以临场不怯。

体育学教授、自幼练习套路武术的康绍远,也于上世纪80年代提出了区分武术与技击的观点。在康看来,“武术就是套路”,而套路是没有攻击力的:

另一位传统武术界名家赵道新,则在上世纪90年代接受访谈时明言:

遗憾的是,这些实话并没有产生多少反响。尽管早在1928年,孟唐春“猛咬与赛者之面,鲜血淋漓”,就已证明了套路不如咬脸管用。

图十八:近日,据媒体报道,有“太极大师”马保国者在30秒内被搏击练习者KO了3次

=================================================================================

明朝二百七十年,朱元璋繁衍了多少后代? | 短史记

作者丨言九林

编辑丨吴酉仁

说一说朱元璋的子孙数量。

为求皇权永固,朱元璋称帝后大施封建,长子留京继承皇位,其他子嗣皆封为藩王,坐拥军权镇守四方。可惜事与愿违,朱元璋一死便有燕王朱棣造反。朱棣造反成功后吸取教训,削去了藩王们的军权。自此,明朝宗室便成了一群没有职务、纯靠朝廷供养之人。

这种供养是没有世代限制的。按朱元璋晚年的设计,亲王的嫡长子继续做亲王,非嫡长子封郡王。郡王的嫡长子继续做郡王,非嫡长子封镇国将军。依次类推,镇国将军再往下分别是:辅国将军、奉国将军、镇国中尉、辅国中尉、奉国中尉。奉国中尉是郡王的六世孙,这些人往下再繁衍子孙,不管隔了多少代都是奉国中尉,皆可由朝廷发放“宗禄”,享受免费供养。①

朱元璋制定的具体供养标准是:

(1)男性后代:亲王每年发禄米一万石,郡王每年发禄米两千石,镇国将军一千石,辅国将军八百石,奉国将军六百石,镇国中尉四百石,辅国中尉三百石,奉国中尉二百石。

(2)女性后代:公主及驸马二千石,郡主及仪宾(夫婿)八百石,县主及仪宾六百石,郡君及仪宾四百石,县君及仪宾三百石,乡君及仪宾二百石。②

明代的一石大米,大概相当于今天的160斤左右。也就是说,亲王每年可以领到160万斤大米;最低级别的奉国中尉,每年也可以领到3万多斤粮食。《沈氏农书》里说,明代的长工每年“吃米五石五斗”(约相当于一天两斤大米,长工所挣须归全家食用),这意味着奉国中尉的宗禄,可以养活近四十个长工家庭。

以上只是固定俸禄,并非宗室子女从朝廷得到的全部。婚礼、丧事、宫殿、仪仗、王府官员等开支,朝廷都会按标准提供经费。如万历十三年修潞王府,朝廷便耗银三十万两,之后又修了蜀王府、福王府、德昌王府、惠王府、桂王府等,共计耗银数百万两。

♦ 明代官方朱元璋标准像

这种优厚待遇,直接导致明代宗室的数量呈现出一种变态的几何式增长。

洪武时代,宗室只有“男女五十八位”。永乐时代翻了一倍多,增长为“百二十七”(徐光启的数据)。如此这般一倍倍往下翻,到了正德时代,已是“天下亲王三十、郡王二一五,镇国将军至中尉二千七百”(王鳌等人的数据)。

基数越大,几何式翻倍增长的威力便越大。王世贞翻查过宗人府的统计资料,发现“自嘉靖二十八年(1549)而见存者一万余人”,有超过10000名活着的宗室子女(女性配偶不载入《玉牒》)在免费吃朝廷的禄米。张翰也翻查过同一批档案,据他所见,嘉靖中期活着的宗室子女是15000余人,到了隆庆初年(1567),便已翻倍为28500余人。若加上去世者,则有40000余人。

再往后,万历四十年(1612),大学士李廷机与叶向高又披露了一份更骇人的数据: