我抓到了在女厕所偷窥的学生

—这是全民故事计划的第577个故事—

一

他是我带的第一个学生。

我从课程顾问手里接过家豪的档案,找出学生资料那一页,了解他的个人信息。他的资料跟我接受培训时的长篇大论完全不同,只有寥寥数语:13岁,育新中学读初一。父母关系不好,父亲在家管不了他,报名时母亲没出现。

家豪长得白白净净,很瘦,个头一米六五左右。跟他说话的时候,他总是低着头,两只手缩进衣袖里,像个不倒翁一样晃来晃去,似乎并不把我放在眼里。跟那些调皮张扬的学生相比,他的调皮稍显低调。总是一副漫不经心的样子,眼神到处飘,感觉他的大脑正在飞速想着什么,而这些东西肯定跟我说教的内容毫无关系。

按照流程,家豪上完第一堂课,我要跟老师了解他的情况,然后联系他的家长召开家长会。

我从他的带课老师那了解到的情况跟我自己的感受基本吻合:家豪上课的时候不喜欢看黑板,老师问他有没有听懂,他会立刻抬起头,以一种特别积极的语气回答听懂了,就像是触动身体里的自动回复开关一样迅速。老师让他回顾讲过的内容,他能说出一部分,剩下没记住的便跟老师讨价还价,说一时间吸收不了这么多。

“是个特别聪明的学生,但态度非常有问题。”

虽然电话中我几次提出建议父母都来参加家长会,但只有家豪的爸爸到场。家豪的爸爸长得很端正,一米八几的身高在南方算是“鹤立鸡群”。但从他走进机构的那一刻,就让人感觉他浑身透露出颓态。深色Polo衫加西装裤,脚上是一双凉鞋,颇有老广州的气息。走起路来似乎没力气提起两条大长腿,鞋跟在地上拖沓拖沓响。

我首先肯定家豪的高智商,然后将老师的评价用比较委婉的词跟家豪爸爸说了一遍。家豪爸爸低头摆弄手里的笔,带着一种老生常谈的表情,似乎这种评价他听得耳朵都起茧子了。当我说到一些具体细节时,他才会抬头看我一眼。

偶尔他也会插几句话,抱怨不知道还有什么办法可以管家豪,在来我们机构之前,他将家豪送去过不少辅导机构,钱花了不少,但考试还是只考十几分。

家豪妈妈很早就跟他分开了。他平时做生意也忙,回到家跟家豪说话就像是在跟墙壁说话一样,永远得不到回应。

我意识到家豪爸爸所说的花了很多精力管家豪,其实就是给他报过很多课外辅导班,他希望投入这些钱之后,机构能够还给他一个听话懂事的儿子。言语间他对家豪这个儿子耽误了他的正常生活充满不耐烦,似乎家豪是一个想甩又不能甩的拖油瓶。如果不是入职培训尚存的余热让我硬着头皮继续尬聊,这个家长会根本开不下去。

二

我不知道课程顾问在招家豪进来时承诺了什么,家豪爸爸对机构充满怀疑又抱有一丝期待。但是家豪只在每周六过来上一次课,加上家豪并没有将心思放到学习上,成绩毫无悬念地没有进步。英语老师佩佩每次上课抽查上周布置的任务,家豪都会嬉皮笑脸地找各种理由搪塞。

我安排他课后在自习室做题,必须要坐在他旁边看着,转个身的功夫他就会蹿出自习室,在机构里像个猴子一样,这里看看,那里摸摸。

佩佩特别着急,每次见到我都会跟我提要增加家豪上课的频率,不然30个课时下来,他的成绩不会有任何提升。我给家豪爸爸打电话,希望他抽时间再来机构聊一下家豪后续的学习计划,一来我也觉得每周一次课的频率很难出成绩,二来我们也有业绩压力,我想跟家豪爸爸聊一下增加上课频率的想法,顺便再让他买一点课时。

家豪爸爸在电话里都十分不满,他也很直接:“我很忙的,你们尽心尽力教他就行了咩,不要整天想着续费续费,成绩都没有进步怎么续费?”

家豪爸爸一直没来,我只能在每周家豪快要下课时去教室门口堵他,然后把他带到自习室额外给他辅导语法,看着他把作业做完才让他走。

可是只要我稍不注意,他就会跑得无影无踪,我把几十间小教室挨个找一遍都找不到他。有时候他会忽然从某个路口跳出来,如果不及时收住脚步就会被他撞个满怀,他看着我受到惊吓的样子,脸上满是得意的神情,似乎他一直在暗中观察我。然而我并没有发现他。或者他故意在某个地方发出声音,当我寻着声音去找他的时候,他又绕到其他地方怪叫一声。他对此乐此不疲。

有时候我干脆放弃找他,直接下班时去自习室看一眼他的东西还在不在。有几次,家豪等到机构快要关门才回自习室拿东西,还会凑上来跟在大厅等人的我们聊几句。他似乎特别喜欢跟我的同事玲君聊天,因为玲君是我们机构公认的美女。

三

“怎么了,神秘兮兮的?”

“你赶紧过来!”

我以为她是要跟我八卦什么突发事件,从自习室出来就直奔洗手间去了。等我赶到时,玲君站在洗手间门口等我,看到我急忙迎上来把我拉到一边,另一只手指着洗手间,凑在我耳边说“里面有人”。我顺着她手指的方向看去,她所说的那一间几天前因为设备损坏,临时用透明胶把门封上了。而且透明胶还贴在门上,里面不应该有人。她说她上厕所的时候,听到隔壁间有奇怪的声音。她感觉有一双眼睛正趴在地上看她,她壮着胆子大声问“谁呀?”那边没有回答,她低下头一看,那边又迅速收回去了。她吓得赶紧穿好裤子跑到洗手间门口,然后给我打电话。

我吓得一身冷汗,不知道怎么办,只能让玲君继续在洗手间门口守着,自己跑去把男同事健男叫过来,领导和办公室其他人听到后也都跟着一起过来了。一时间,女洗手间被围得水泄不通。

健男走进去敲门:“有人吗?”

没人回答,健男撕掉透明胶,尝试把门推开,谁知门从里面被人锁住了。这下确定里面真的有人,围观的同事们都不敢出声了。

前台把来访人员的登记表拿了过来,除了上课的学生,机构里并没有外来人员。

况且这会儿已是晚上九点,大部分学生都回家了。我看着来访登记表上所剩不多还没写离开时间的学生,除了家豪被我安排在这里自习,其他几个都是七点半左右来的机构,这些应该都是来上晚上最后一节课的,这会儿也都还没下课。

我脑子“嗡”的一下,忽然意识到了什么。

我对校长低声说,我怀疑是我带的一个学生,能不能让大家不要围在这里。校长听完让大家先回办公室,洗手间门口就只剩下四个人。

健男冲着门说:“人都走了,你可以自己出来。”

过了几分钟,门慢慢拉开了,健男侧过身子把路让开,但里面的人迟迟没有出来。健男毫无表情地看着里面的人,几乎是吼了起来“出来!”

这时,我才看到家豪垂着头从里面出来,走到我们三个面前站住,这也是我第一次看到他站得如此安分,像一个在等候差遣的仆人。周围非常安静,身后办公室的门打开又关上,然后又打开,大家的窃窃私语和嘘声透过我,传递给我面前这个13岁、满脸涨得通红的孩子。

我不知道这种事正确的处理方式是什么,其他几个人也被这个突发情况打得措手不及。还是校长对家豪说:“你先回家吧,很晚了。”

四

有几个同事问我,家豪平时表现怎么样。

我敷衍地回道:“就是比较调皮,不怎么喜欢学习,其他的也没发现什么异常。”

当晚我回到住处,躺在床上回想家豪入学以来的细节。一堆问题涌入脑中:他是什么时候喜欢跟玲君说话的?这次偷窥是尾随玲君,还是恰巧被玲君遇到?我有多少次留他在自习室但没坐在旁边看住他,这跟他的家庭环境是否有关系。

越想越烦躁,一晚上翻来覆去睡不着。

第二天一早,校长告诉我,总部给家豪安排了心理咨询师,让我联系家豪的家长跟他下午一起到机构来接受心理咨询。我盯着座机呆坐了半天,最后硬着头皮拨通了家豪爸爸的电话。按照校长的要求,我在电话里并没有详细说明昨晚发生的事情,只是告诉他,我们发现家豪有比较明显的青春期特点,如果没有人给予正确的引导,担心会对他以后的成长造成不好的影响。

我特别强调,一定要父母和孩子都过来。

下午两点,他们三人准时来到了机构。

家豪又恢复了往日不羁的模样,站在那里左摇右晃,手缩进宽大的衣服袖子里,时不时就抬起来甩一甩衣袖,嘴里哼哼哈哈不知道唱的什么歌曲,好像什么都没发生,或是与他无关。

只是在我转身时,看到家豪的眼神有点怯怯的,不像以前那样肆无忌惮地飘来飘去。

家豪的妈妈身材高挑,围着一条艳红色的丝巾,精心打理的卷发扎在脑后,进了机构就把戴在眼睛上的墨镜抬起来卡在头顶。跟家豪爸爸一副邋遢地主的模样比起来,家豪妈妈显得精致许多,只是她脸上冷漠的表情跟家豪爸爸如出一辙。

她环抱双手,侧身背对着家豪爸爸,冷眼打量着机构的环境,一言不发。

见到我们后,家豪爸爸不耐烦地冲我发牢骚:“我真的很忙的,你在电话里又没有说清楚,什么事情非要我们两个一起来的咩?”家豪妈妈朝左后方斜了一眼,脸上的表情似乎对家豪爸爸这个人厌恶至极。我避重就轻地说:“细节等下会有专业的老师跟你们沟通,孩子的情况,我们还是希望父母都参加一下比较好。”从他们淡定的表现来看,家豪应该没有把昨晚发生的事情告诉他们。

我把他们引到二楼紧挨着办公室的会议室,那里距离学生上课的小教室最远,心理咨询师早已在那里等候。我简单做了介绍后就从会议室退出来,还没走到办公室,家豪就从我身后像箭一样蹿过去,猫进了自习室靠墙的座位上。

我准备跟进去看着家豪,想想还是作罢。

估摸着心理咨询师应该是把昨晚发生的事跟家豪爸妈说了一遍,会议室里不时传来家豪爸爸拍桌子和破口大骂的声音,之后又安静下来。

大概一小时后,家豪被叫进咨询室,里面格外安静,结束前一个小时,他又回到自习室。

整个心理咨询一直进行到天黑。

五

我心里说不出什么感受,把他们带到自习室。

家豪爸爸把手放在儿子背后拍了几下,用略带生疏的亲昵语气说:“你以后要乖一点知不知道,不然我早晚都被你气死!”家豪躲开他父亲的手,两大步蹦下楼梯,消失在拐角处。只剩下他的声音在楼梯里回荡:“你死了留多少遗产给我啊?”

听到这句话,我心想,这个孩子怕是没救了。

从咨询师那里,我了解到更多家豪的信息。

家豪爸妈在他很小的时候就离婚了,因为家豪爸爸的经济条件更好,所以家豪被判给了他。家豪爸爸做生意很忙,有时候几天都不回家,平时就是保姆带家豪,也没什么一起玩的朋友。

男人条件不错,又有钱,所以有不少女孩愿意主动接触。一开始家豪爸爸会把谈得不错的对象带回家,这些人对家豪要么讨好,要么漠视,唯独没一个真心。小小年纪的家豪还不理解“逢场作戏”的意思,他只知道这些人都是“假的”。

后来,一直照顾家豪的保姆也走了,家豪更加觉得身边没有一个人对他是真心的,他开始封闭自己,平时那副油嘴滑舌、满不在乎的样子其实是一种自我保护机制。咨询师说,在女厕所偷窥的一部分原因是出于男生青春期的好奇,更主要的原因是他想做一些出格的事情来吸引别人,尤其是爸爸妈妈的注意,看看还有谁在关心他。

“那他还会好起来吗?”我问道。

心理咨询师抿嘴沉默了一会儿,摇了摇头:“孩子爸妈的矛盾是不可调和的,指望用亲情来打破他的心理防线几乎不可能。而且加上时间太久了,如果是在他刚刚开始封闭自己的时候就进行干预引导,或许还能拉他回来。现在,很难!”

周六,家豪没来上课,我给他爸打电话,他又恢复以前那种冷漠的语气:“以后都不去了,你算一下还剩下多少课时,回头我有空去退费。”

挂了电话,我赶紧跑去校长办公室,把家长想要退费的事情跟校长作了说明。校长只是风轻云淡地回答到:“没事,让他来退吧,总部也是这个意思。”我不知道校长是怎么向总部汇报的这件事,只知道总部不会因为家豪退费扣除机构的绩效。

退费那天,是家豪妈妈一大早带着家豪过来的。

不跟着家豪爸爸站在一起的家豪妈妈,比上次明显温和了许多。我把他们安排在小会议室里,准备去叫财务过来办理退费。家豪妈妈却说,不着急,问我能不能把上次在厕所被家豪冒犯到的老师叫过来。家豪听到后低着头,脸憋得通红。

之前的事情已经传遍了整个机构,大家都关注着这会儿坐在小会议室里的家豪母子。

如果这个时候我直接去办公室叫铃君,只怕是会制造更多的话题。风言风语的很多,谁也不再公然提这件事。特别是作为受害人的玲君。

我跟家豪妈妈说:“稍等一下,我去叫她过来。”

走出小会议室,我给铃君发了一条短信。

铃君拒绝了跟家豪妈妈见面的要求。

我端着两杯水回到会议室,解释说铃君正在上课,暂时走不开。家豪妈妈可能也意识到了什么:“那就不打扰她,你帮我和家豪跟她正式道个歉吧。”她说这些的时候,始终握着家豪的手。

办理完退费,我原本想和她再聊聊。她一边把退费的单据装到包里一边说:“不了,还要去家豪学校问一下转学的流程,他现在的学校离我住的地方太远了。”看样子,家豪达到了他的目的。

我发信息把家豪妈妈让我转达的话告诉了铃君。

过了许久,玲君回了两个字“好的”。

上次事情发生后,铃君每次在机构上厕所都要找人一起。她在异地当兵的男朋友为了这件事专门请假过来陪了她几天。但她男朋友一走,铃君的情绪变得比之前更低落,接近一个月都没出绩效,按照公司规定,老员工一个月没有绩效就会面临调岗。铃君并没有等到被约谈调岗那天,她默默递交了辞职申请,彻底离开了这座城市。

编辑 | 蒲末释

======================================================

出生第八天,我的母亲选择了我|谷雨影像

摄影、口述|高山

撰文|陈竹沁

编辑|美里 周安

出品|腾讯新闻 谷雨工作室

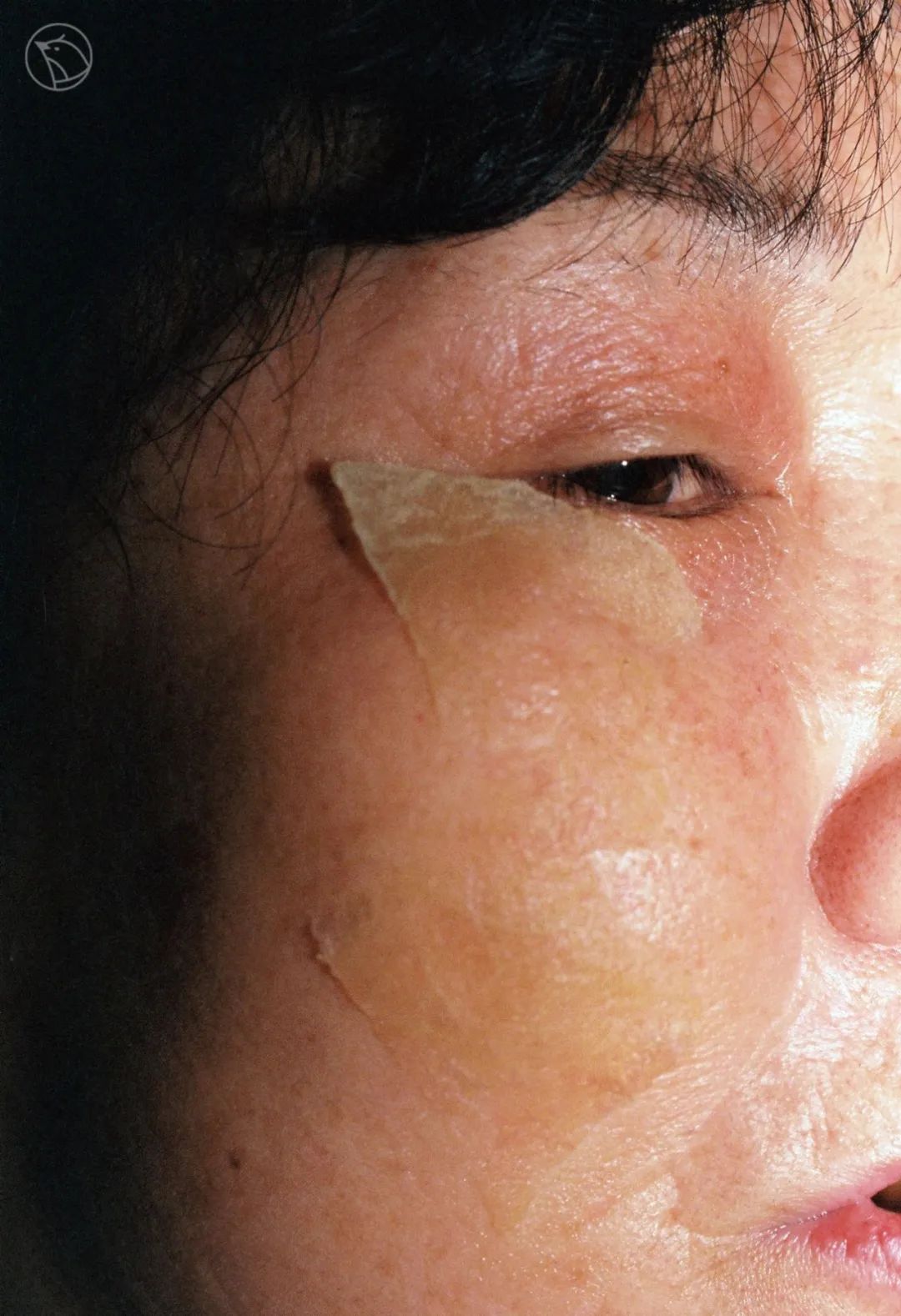

我的母亲已经71岁了,但我时常会忘记这件事。我出生那年她38岁,我从来没见过她年轻时的样子。或许正因如此,在我的印象里,她仿佛永远都是40多岁,精力旺盛、雷厉风行。可每当我出差或隔一段时间再见她,就会发现,她又老了那么多。

我和母亲的关系比较特殊。大多数人的妈妈是与生俱来的,而我是出生第八天才有了妈妈,并且在往后的30多年里,才逐渐深刻地体会到母亲和血缘的意义。

我在河南安阳钢铁厂的生活区长大。留心听的话,远处火车轰鸣,伴着轧钢的声音。冬天空气中弥漫着煤渣的味道,阳光让这片区域显得更加萧索。平日里只有普通的日常生活,没有什么特别的事发生。

从小我很怕我母亲,她对我非常严厉,必须按点放学回家,朋友来找我,都不让我出去玩儿。我还有个大我10岁的姐姐,小时候我跟她抢电视遥控器,她会说“你是垃圾桶里捡的,你不是我们家的”,我就回怼过去“那你就是树林里捡的”。到了小学三四年级,一个关系挺好的同学又跟我说,据他家亲戚说,我不是亲生的。

中午回家,我妈和我奶奶正在厨房剥玉米,我径直走过去问这是怎么回事,奶奶立马否认:都是假的,不要信。

我妈有没有回应,我倒记不清了,就觉得这个事落地了,没往心里去。对那时的我来说,母亲是理所应当的存在,是照顾我起居饮食的角色,是每个人与生俱来的标准配置,所以对这件事就没有再怀疑。

直到中考前,学校要拿户口本去盖考号的章。我到了学校要把户口本交给老师的时候,翻开一看,心里“咯噔”一下:上面写着“养子”。户口本毕竟是一个证明式的东西,就和小时候的事情都串联起来了。

我妈好像既没有想要刻意维护这个秘密,也不觉得我们的关系有什么变化。那时我正处于青春期,与母亲的关系基本是一种抗衡的状态。每天在家公放摇滚乐,看艺术电影……她大概就像所有青少年的家长一样,质疑我的喜好,勒令我不要这么“叛逆”,多花点精力在学习上。我觉得她不理解我,往往在争吵之后,双方只剩下沉默。

这种沉默下还滋长着不甘心,我会忍不住想,为什么别人都是亲生的,单单我不是?这样的心理过程,引导我去思考人生的“大问题”:既然我这么特殊,是不是要做一些特殊的事情?

大概十六七岁的时候,我看到家里有一摞白纸,忽然就有种想填满它们的冲动,于是开始画画。一段时间后感觉在家画画比较封闭,我还是希望和外界有更多接触,就搞了个相机。原本我爸给我找了个工作,在钢厂做临时工,没多久我就不干了,跑去北京待了4年,想着离开这个生活的地方。

因为搞艺术,没有固定工作,我妈和我争论非常大。大约有6年时间,我们之间的交流几乎是空白的。很长时间以来,她只是那个每天问我吃没吃饱、穿没穿暖的人,我和她没有太多可说的。

这几年,母亲自己在心理上感到了衰老。上楼梯会喊累了,为了省些精力,原本的一头长卷发越剪越短。她还会一直念叨,后悔没有好好保存老照片,想再看看自己年轻时的样子。

再早有类似的感慨,是2012年的一天晚上,她坐在客厅的沙发上,说她年纪大了,很多事情开始记不清楚了,她要把我的身世原原本本地告诉我。契机是在我们有次一起看寻亲节目,她随口跟我说,我可以自己去找我的亲人。

没有更戏剧性的画面,母亲的语气非常平静,就是那种早就知道我知道,并且一切都没有任何影响的从容语气,让她养育了24年的孩子,去寻找自己的亲生父母。

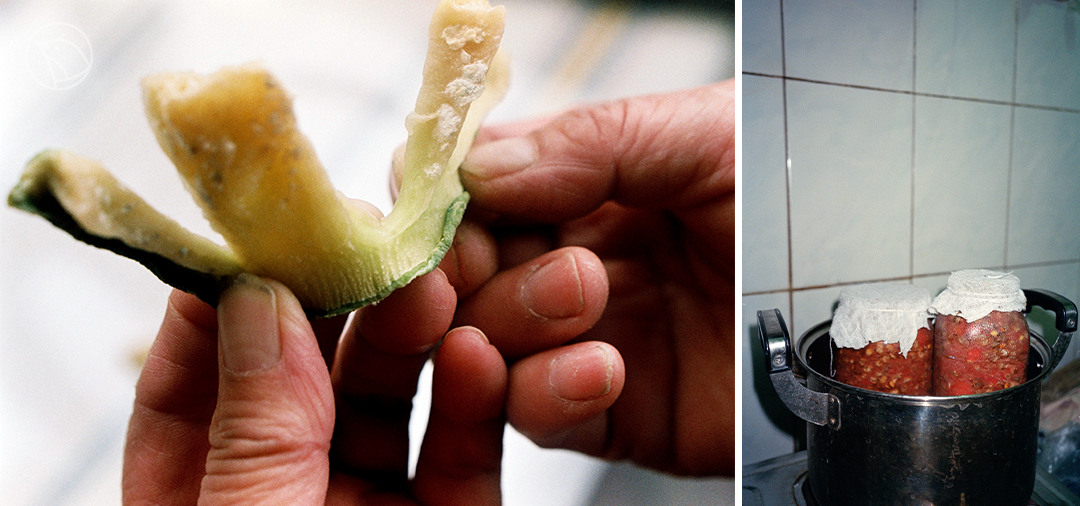

母亲跟我说,她当年想抱养一个男孩,就找了老家一个消息灵通的中间人。她说,见到我时在一个黑屋子里面,有3个女的围着我,穿得都特别脏特别破,我身上也全是污渍,裹着我的那个小被褥都是黑油。她看到就很心疼:“这孩子,就想去爱护他。”问中间人咋回事,说是亲生父母卖的,看见门口抽烟的男人没?那就是孩子的父亲。

后来我也去找过那个中间人两三次,并把这个过程拍了下来,但他对我的身世就是闭口不谈,可能是害怕被追究吧。我妈不理解为什么我不去录DNA数据库,或者报名寻亲节目,她觉得那样会高效得多。

实际上,在寻找的过程中,我发现自己已经不再想找到某个具体的和我有血缘关系的人了。比起血缘,我更关心情感过程是如何产生的。让我一直纠结的,是那种未知感。比如你看到一些人的传记或描述,他们的性格、成长环境,和他最后要做的事情在逻辑上的联系是相对明确的,我也想知道我地缘上的根在哪里。

对我来说,它可能是一种存在的安全感,在没有得到这个答案之前,我可能只是飘摇不定地活在这个世界上。我甚至不知道我的确切生日是哪天,所谓母亲在我出生第八天抱养了我,也是根据脐带推测出来的。

母亲跟我说:“一个生命的诞生,家里都是满心欢喜和祝福的,但你不知道经历了啥,出生的时候没有得到这种祝福。”她真心希望我能找到自己的家人,因为多一个家人,在世界上就多一份慰藉和爱。她真的是出于无私的爱,没有任何想要独占、隐瞒的意图。

我曾经想过,人都是被动地出生,对自己先天的一切无法选择,而我的情况不同:是我的母亲主动选择了我。

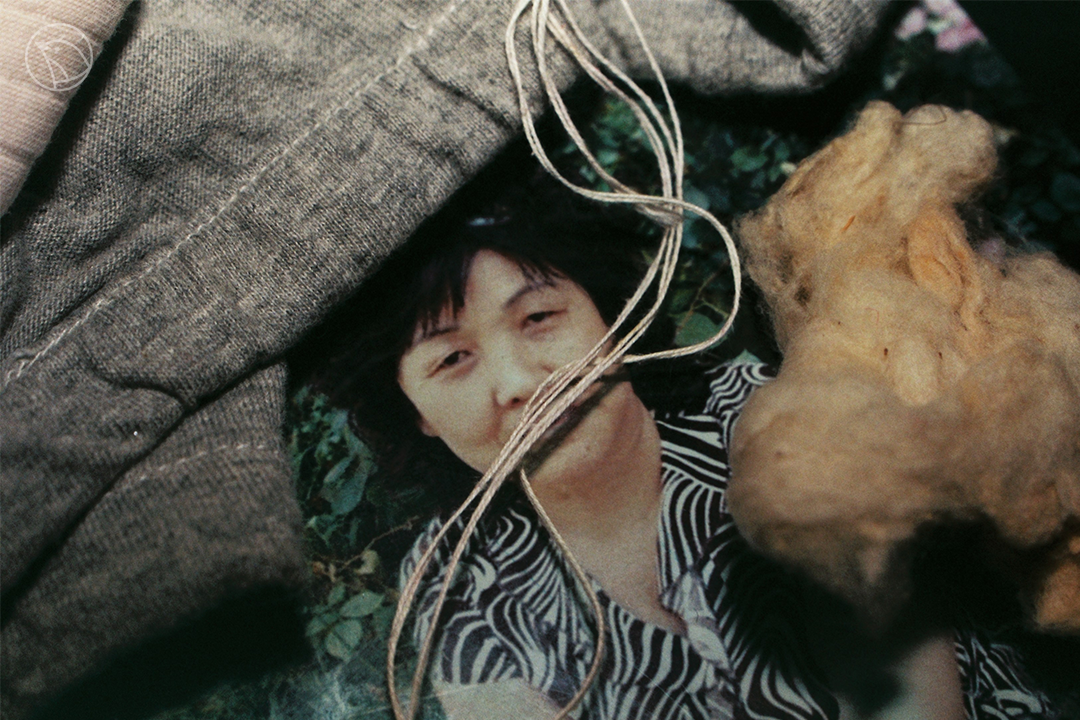

2013年初春的一天,我正在工作室里拍花,我妈突然说了一句:“你给我拍张裸照吧。”我回想了下,之前我在电脑上给她看过一些裸体的绘画作品。在我们老家,老人和妇女在家裸露上半身很正常,可能在她的理解中,“裸照”是艺术创作,如果我需要,她就可以帮我去做这件事。

就是这一句话让我注意到,我对母亲日常的一种忽视。我会感觉到,好像连她怎么想的我都不知道。于是我开始关注她,想要更多地了解母亲。

起初不太顺利,总觉得有点“假”,好像少了些什么,后来我决定放下摄影师旁观的身份,以儿子的身份观察母亲,看她的日常。我慢慢体会到,那种日复一日的重复,在日积月累中缓慢变化,竟然产生了一种超出常规的力量。

在由拍摄而来的和母亲的相处中,我了解到她年轻时的故事。为了照顾底下两个妹妹、一个弟弟,她13岁就去人民公社里挣工分,一开始没有一个工作组要她,她为了证明自己,一个人背一百多斤粮食,比男人干的活还多。

她在农场养过奶牛,后来做过清洁工,凌晨四五点出门扫大街,退休后也闲不下来,承包管理小区的车棚,打理得井井有条。比如安装很多灯,放镜子、钟表、雨伞这种便民工具,在里面养小鸡、开荒种点菜,也不是为了挣钱,就是喜欢找很多事情做。

母亲的形象在我面前前所未有地鲜活了起来,我发现她一直是在生活里的,远比我更热爱生活。她年轻时就设想我们家庭的蓝图,将来会有房子、车子,再把老家的门修宽,而这些最终都靠自己的积蓄实现了。

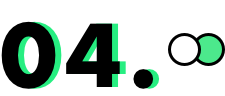

她还特别懂得物尽其用,当一件物品的本质功能消失了,她会把不同物品进行结合,变成另一种新的东西。像是非常多的废布头,缝缝补补,成了很大一块门帘或是桌布。她有时打毛线,织马桶垫,自己选各种颜色搭配,我觉得很像极简主义的风格。

她对于自己做的任何工作,没有分别心,遇到什么事就把它认真做好,包括性格上的坚韧,不管来了什么事情,都想办法去与之共处,这些都潜移默化地影响了我。

近几年,我妈开始肯定我在艺术上的付出,看我每天在写在想,会觉得我很苦很累,总是跟我说“轻松一点”。

如果家庭关系中没有一个很好的情感内核,血缘作为一个形式,反而会成为一种束缚,孩子便成了父母的附属品。而我最感谢母亲的,就是她对我从小到大都没有什么要求,没有试图把我塑造成她想要我成为的样子。

回想起来,我之所以会从事现在的工作,形成如今看待世界的方式,都与我儿时的经历有关。上小学之前,我的童年都是在空旷的公路上渡过的。那时我父亲在钢厂做长途司机,我妈带着我跟车做饭,走了中国大部分地方。我每天的视角都是车窗外的风景,匆匆而过的树,由于速度产生的拖拉感,在记忆里非常清楚。它留给我一种对无拘无束的自由生活的向往。

我在卡车上基本都躺在我妈腿上,太阳很大,她会把毛巾夹在车窗户上,怕晒到我。长途时间很漫长,因为赶路,可能一天三顿饭都吃不到,我妈也经常安慰我,“没事儿,没事儿,一会儿就可以吃饭了。”