清代十万武举,不过是十万无知壮汉 | 短史记

你好,编辑。请问正规史书上记载清朝的武状元考核有哪些科目? 那些武状元后来的际遇又是怎么样的?

清代的武举考试,始于顺治时代。分童试——在县府举行,合格者为武秀才、乡试——在省城举行,合格者为武举人、会试——在京城举行,合格者为武进士、殿试——在皇宫举行,共四个层级。殿试的前三甲为武状元、武榜眼、武探花。

考试内容分内、外两场。外场考骑射、步射和技勇;内场考策论。

骑射的对象是用毡做的球;步射的对象是用布做的假人;技勇有三个项目,开弓,舞刀、掇石。合格者需要从多远起射、命中多少支箭、拉开多强的弓、舞动多重的刀、提起多重的石头,标准一直在变化,并不固定。

策论就是写几篇文章,主要从《论语》《孟子》《孙子》《吴子》《尉缭子》等远古著作中出题。比如康熙五十二年的殿试题目之一,是要参加者以“洁己恤兵”为主题,也就是从“品行清廉爱护士兵”这个角度出发,写一篇文章。

早期的会试录取,户外弓马成绩只用来筛选是否合格,名次的高低主要取决于室内的文化考试。但很快文化考试就靠边站了。到了嘉庆年间,考虑到大多数武举考试的参加者文化水平很低,已将文化考试由写文章改为默写《武经七书》的某些段落。到了道光时代,皇帝又下旨重申,武举考试的成绩,必须以户外的弓马比试为主,至于默写《武经》之类的文化考试,“断不能凭此为去取”,决不能拿来作为淘汰和排名的依据。

这种录取倾向,严重恶化了清代武举合格者们的文化水准。

电影《武状元苏乞儿》截图

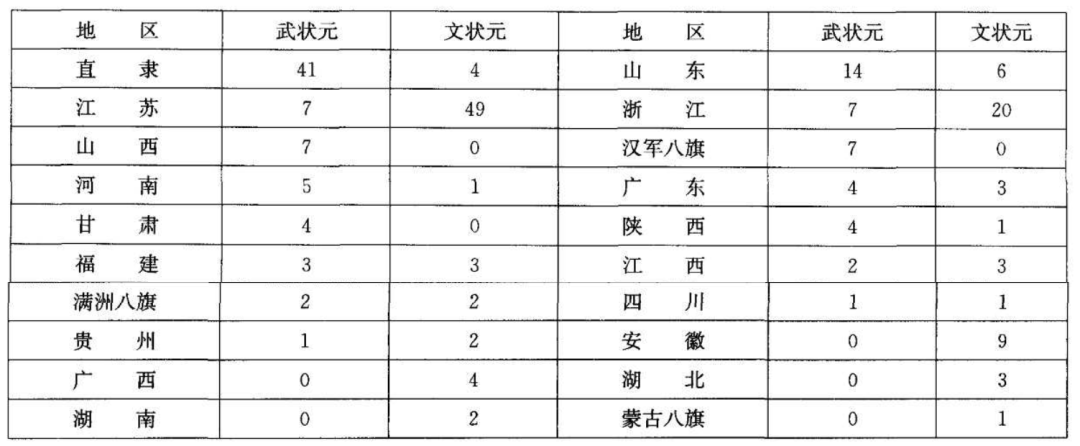

从顺治三年,到光绪二十四年,清代一共举行了109次武举会试,共产生了109位武状元。学者王金龙统计了这109位状元的地理分布,并将之与223名文状元的地理分布做了一个比较。

结果如下表所示:

表格引自王金龙《清代武状元籍贯与地域分布》

从表中可以看到,武状元的分布,整体上以北方为主,约占到了总数的七成,其中仅直隶和山东两省,就占到了总数的一半以上。反观文状元产出最多的江苏、浙江两省,均只产生了7名武状元。湖南、安徽、湖北等南方省份,甚至没有出过武状元。这种分布态势,与清代武举对文化考试的轻视有直接关系。

除了状元榜眼与探花,清代武举还产生了约9600名武进士,和约10万上下的武举人。

就考试本身而言,要中武举成为一名武进士,并不容易。康熙十三年的标准是:骑射一项,须在三十五步之外纵马三次,射九箭中三箭算合格;步射距离八十步,射九箭中两箭算合格;开弓至少要将八十斤弓开满三次;舞刀至少要拿着八十斤的大刀耍出“闯刀过顶,前后舞花”,也就是俗谓的雪花盖顶;提石头至少需要将二百斤的大石提到胸腹之间,再将石头左右翻转各一次。且在考试过程中,若前一项不合格,即不允许参加后一项,直接淘汰。

遗憾的是,就选拔培养军事人才这个目的而言,这种高难度,只是一种无意义的门槛设计。它选出来的,既非精通格斗的护卫人才(考试全是单独演练,没有互相搏击),也非精通军事知识(比如弓弩的设计、火炮的原理与应用)的技术人才和指挥人才,而只是一群会骑马、能射箭、力气大、能默写一点指定书籍(默写内容一般在百余字左右)的壮汉。

在顺治时代,武状元会直接授官为正三品的参将,武榜眼是从三品游击,武探花是正四品都司,其他武进士依次类推。康熙时代,改为半数武进士送去军营做军官带兵,半数留在宫中做侍卫,跟着前辈侍卫们学习格斗。

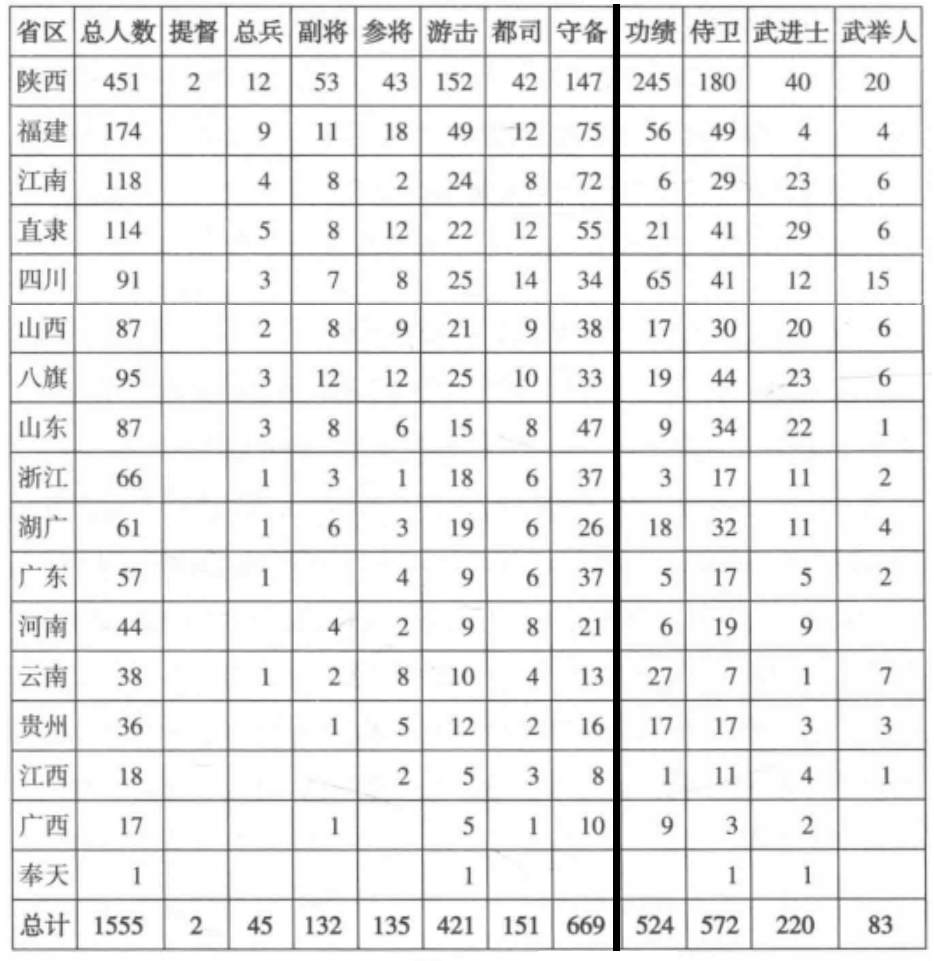

下表是雍正时代各省绿营守备以上武官的数目(黑粗线左)和出身(黑粗线左右)。虽然出身统计中存在重复(比如某人既是侍卫出身,也曾因立下军功升迁)和不完整(某些人的出身不可考),与总人数并不完全吻合。但从该表中仍不难看出,有武进士和武举人身份的武官,在整个绿营军队当中是绝对少数,只占到了约20%。

表格引自王志明《清代职官人事研究:基于引见官员履历档案的考证分析》

这种绝对少数,与清代的武举考试只能选拔壮汉、无法选拔军事人才,有直接关系。1878年,两江总督兼南洋大臣沈葆桢上奏朝廷,建议废除武举考试。沈在奏折里说:

大意是:臣我到任之日,军中的武举们联名前来上诉,说自己到军队已差不多十年了,仍然没有能够得到任何职衔,还滞留在最底层。我很同情他们。但一番详细考察之后,我又发现,论管理部队,他们比不上那些行伍出身的人;论奋勇耐劳,他们又比不上那些靠军功升上来的人。为什么会这样呢?因为军队需要的能力,和他们为参加武举所练习的内容,完全是两码事。

沈还说,这些在军中的武举们还算好的,至少有军队约束着他们。那些“无事家居者”,待在家中无所事事的武举,拿着顶戴当护身符,“武断乡曲”,才是民间的大祸害。废除武举,是废除无用之物,还能给国家省下许多钱,还能“为民间留一分元气”,实在是大好事。

但朝廷拒绝承认武举考试是无用之物。毕竟,承认这一点,即意味着承认自顺治而下的历代皇帝,全都犯了错误。所以,慈禧以光绪皇帝的名义,在批复的谕旨中说:国家设立武举,明明选拔出了很多“干城御侮之才”;沈葆桢请求废除武举,“实属不知大体”,须“传旨申饬”,不斥责是不行的;他的请求也“毋庸议”,不必再拿到朝堂上去讨论。

沈葆桢

因是之故,此一时期成立的天津水师学堂、江南水师学堂等,虽已开始教授外语与数学,以及航海、驾驶等技术课,但在军事指挥层面,仍以《春秋》《左传》《战国策》《孙子兵法》《读史兵略》等远古著作为主要教材。同期的日本海军学校,则已全面引进英国皇家海军学院的课程,以《海军兵法要略》《舰队运动指南》《海军战术讲义录》等军事著作为必读书。

1894年,清廷在甲午战争中惨败给了日本。次年是文科会试,废除武举成了举子们当中的一种流行舆论。翰林院一位叫做秦绶章的官员,于1895年12月上奏,请求朝廷改革武举,将考试内容从弓马石刀变为枪炮,同时加重文化考试的分量。光绪将奏折交给兵部讨论。兵部呈报的讨论结果是:考试枪炮,等于鼓舞、允许民间使用火器进行练习,与朝廷的禁枪炮政策是冲突的,要不得;加重文化考试的分量,会刺激应试者请枪手替考,也要不得。兵部建议对秦绶章的奏折,采取“毋庸议”的办法,束之高阁,不批复不反驳不讨论。然后,“帝从之”,光绪采纳了兵部的这一建议。

1897年,深受慈禧信任的总理衙门大臣、兵部尚书荣禄,再次上奏请求改革武举,以近代军事课程来培养新式军人。朝廷将奏折下发给军机大臣和兵部讨论。或许因为荣禄本人既是军机大臣之一,也是兵部尚书,所以讨论出的结果是:(1)武举改考与枪炮有关的内容;(2)停止玩默写《武经》的把戏。

遗憾的是,这个讨论结果,先是被朝廷接受,然后又在次年被慈禧以一道懿旨给否决了。

荣禄

慈禧在懿旨里说,“科举之设,无非为士子进身之阶”,科举的核心目的,不是选拔人才,而是给士子们提供一个进入体制的路径。武举自然也不例外。至于培养军事人才,那是“营武学堂”的事情。所以,之前的改革作废,各级武举考试“均著照旧制,用马步箭、弓刀石等项分别考试”;武进士们被录取后,再送他们去地方部队和神机营里练习枪炮。慈禧之所以下发这种懿旨,是因为她很担忧武举考试枪炮,会冲击到朝廷的“私藏火器之禁”。

清廷正式废除武举,是在八国联军几乎兵不血刃攻陷北京城之后。1901年,因张之洞、刘坤一等地方督抚联名上奏抨击武举,慈禧不得不以光绪皇帝的名义下旨,公开承认武举考试是无用之物,其内容“皆与兵事无涉”,将之彻底废除,改行近代军事教育。

选拔无知壮汉的时代,终于过去了。

参考资料:

①许若青、林友标,《清代武举述略》,《兰台世界》 2014年第19期。

②王金龙,《清代武状元籍贯与地域分布》,《历史档案》2017年第4期。

③李林,《清代武科乡试中额及武举人群体结构试探》,《史林》2016年第6期。

④王志明《清代职官人事研究:基于引见官员履历档案的考证分析》,上海书店出版社,2016年,第218-219页。

⑤甘少杰,《清末民国早期军事教育现代化研究 1840-1927》,辽宁人民出版社,2016年。

⑥王鸿鹏等,《中国历代武状元》,解放军出版社,2002年。

⑦粟进英、易点点,《晚清军事需求下的外语教育研究》,湖南大学出版社,2010年。

⑧高时良等,《洋务运动时期教育》,上海教育出版社,2007年。

================================================================================

杨百万去世:回顾股市解禁前后的「中国第一股民」 | 短史记

作者丨陈慕谭

编辑丨吴酉仁

据澎湃新闻的报道,2021年6月13日凌晨,有“杨百万”“中国第一股民”“中国第一散户”之称的资深股民杨怀定去世,享年71岁。

说一说杨百万,以及中国股市的解禁过程。

一般认为,中国当代股市的解禁,始于1990年12月,标志性事件便是上海证券交易所的成立。

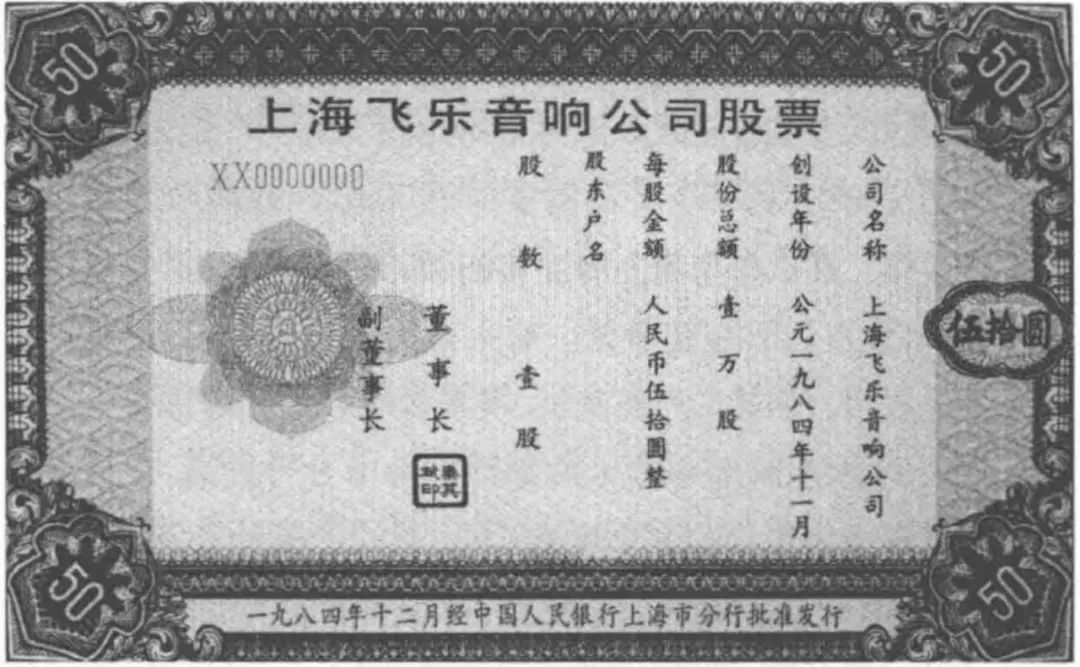

在此之前,1984年已有“上海飞乐音响公司股票”正式向社会公开发行。作为摸索中的新事物,该股票在样式上直接套用了1949年以前上海南洋卷烟厂的股票样张,仅将文字改成了“飞乐音响”。1986年9月成立的“上海静安证券营业部”,交易厅仅有十来个平米大,却也已能够进行股票的交易流通。①杨怀定获得“杨百万”绰号的关键投资,便发生在该营业部——那是1989年的7月,距离上海证券交易所成立还有一年多的时间,杨怀定自该营业部买入了2000股真空电子,每股面值100元,实售91元。约一年后,真空电子每股最高价涨至500.19元。②

之所以将上海证券交易所的成立视为股市解禁的标志,是因为在杨怀定成为“杨百万”之前,股票长期形象不明,是一种使人充满了疑虑的东西。“上海静安证券营业部”1986年成立时,便一度被指责“引导人们投机”。

这种氛围下,企业发行股票的困难程度可想而知。1987年,深圳发展银行向社会发行股票79.5万元。推销员们必须手持股票,拿着半导体喇叭上街拉人:

“喇叭里传出的声音透着底气不足的嘶哑,自个儿听着都觉得别扭。好像鼓动人家买股票是想着法算计着人家的钱包。”“在别人眼里,那仿佛是一场逼人跳楼的阴谋……”

最终,这79.5万元股票,是在一种“响应组织号召”的悲壮气氛中,由党员干部“带头牺牲”,才勉强认购完毕的。③

1988年,辽宁沈阳金杯汽车发行1亿元股票,同样乏人认购。该公司出奇招派人跑来北京,将招股章程贴到国家体改委大院,希望体改委干部起示范作用,提升民众对金杯股票的信心,结果仍以惨淡告终。参与了“国家体改委大院摆摊卖股票”之事的李幛喆,后来如此回忆道:

“我和发行人员对每一位过来看的人和不过来看的人打招呼,反复解释,希望他们买点。现在想,有点像地摊上的小贩。二是当时人们手中余钱都是少得可怜。我记得我当时银行存款不足2000元,要拿出100元买一张前途叵测的‘纸’,还真得掂量掂量。我还算懂点股票,当时却因这原因没买,更何况那些不懂得股票的人呢。……到下午三点左右,股票总共没卖出多少股。我和两位发行人员无精打采地瞎侃,消磨时间。就这样,整个发行工作基本上是在冷冷清清中收盘了,总共约卖了2.7万元。”④

国家体改委大院的情况尚且如此,其他地方可想而知。

♦ 1988年公布的金杯汽车股票招股书

除了手头余钱不足,民众对股票的犹疑,主要集中在对政策的担忧。

1986年发生过一件有助于提升民众投资股票的信心的事件。该年,纽约证券交易所主席约翰.凡尔霖(John J. Phelan, Jr.)来华参加“中美金融市场研讨会”,获邓小平接见。凡尔霖送给邓小平一枚纽约证券交易所的贵宾徽章⑤,邓小平则回赠了一张上海飞乐音响股票。凡尔霖因此成了“中国的第一位外国股东”。

随后,为了营造新闻效果,凡尔霖这位“世界最大证券交易所的总裁”,更改了自己的行程,率助手与媒体记者自北京飞往上海,自费2000美元租用警车开道,前往“世界最小的证券交易场所”静安证券营业部,将这张价值50元人民币的股票,正式过户到自己名下。⑥

♦ 1984年发行的上海飞乐公司股票样式

♦ 1986年11月,约翰.凡尔霖在上海静安证券业务部办理飞乐音响公司股票过户手续

从事后效应来看,凡尔霖获赠上海飞乐音响股票一事,获益者主要是飞乐和延中两种股票,当时静安证券营业部仅发行这两种股票。投资者自新闻中获得信心,极少有人愿意出售。有人买无人卖,导致营业部在很长一段时间里有行无市。

在更广阔的投资区域里,民众的担忧远未消散。

1988年,杨怀定发现了一个投资机会:银行间的信息不同步,自合肥购入国库券再携至上海卖出,可以赚取相当可观的差价。于是,他决定借钱去做这笔买卖。在今天看来,这只是一种非常正常的投资方式。但在当日,却让杨怀定长期提心吊胆,挣得越多就越惶恐,越担心会被归入“投机倒把”。最后,他终于忍不住,跑去圆明园路的人民银行直接询问:“现在开放国债交易,我到外地去收购国库券拿到上海来卖掉,这样可以吗?”银行不置可否,反问他:“你觉得呢?”得不到确切回复的杨怀定无可奈何,只好拿《金融时报》上登载的“欢迎公民随时买进、随时卖出”的句子给自己壮胆。⑦

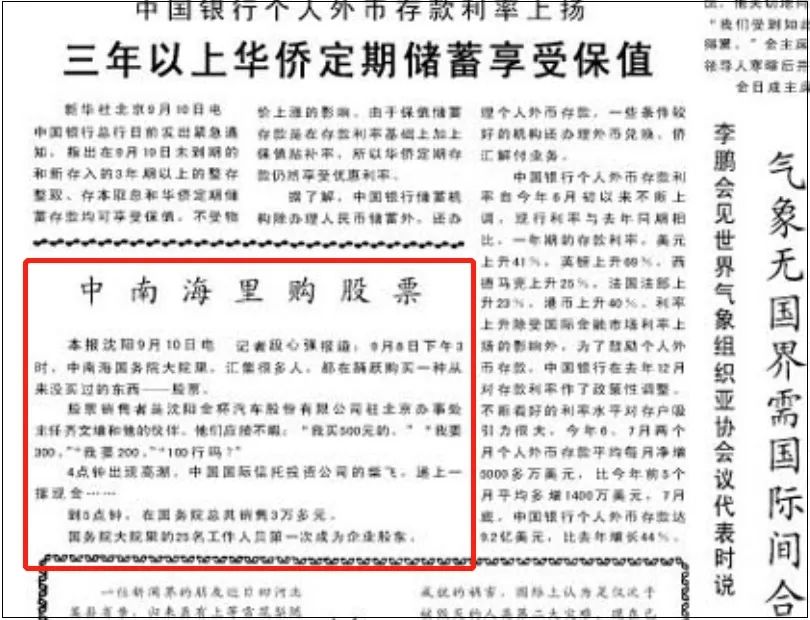

前文提到的“沈阳金杯国家体改委大院摆摊卖股票”事件的后续,也颇能体现民众的这种担忧。兜售股票以惨淡收场后的第三天,1988年9月11日,《人民日报》报道了这次兜售活动,内中称:

三天后,9月14日,《人民日报》刊登“重要更正”,称之前的新闻“是一篇完全失实的报道。经查,中南海国务院大院没有允许任何企业前往出售股票,中南海也没有任何一个国务院工作人员购买股票。”(注:国家体改委大院与中南海很近,但确实不在中南海内)

几位购买了金杯股票的体改委干部,读了这份“重要更正”后,立即退回了股票。⑧

♦ 《人民日报》头版报道《中南海里购股票》

中国究竟能不能开放股票市场,在当时的经济学界,其实是有争议的。

1985年夏,一批中外经济学家聚集在长江三峡豪华客轮“巴山轮”上,共商经济改革大计,史称“巴山轮会议”。会上,诺贝尔经济学奖获得者、美国耶鲁大学教授James Tobin,便一面极力主张对中国的国有企业实行公司化改制,一面强烈建议“中国在20年之内不要开放股票市场”,理由是“中国的市场经济体制尚不健全,在这样的环境下发展资本市场有很大的风险”,不可对股票市场优化资源配置的作用,抱有不切实际的幻想。这种看法,得到了许多与会学者的认可。⑨1989年英国《经济学家周刊》在评论中国“股票热”时,也曾援引剑桥大学经济学者的观点,担忧在市场经济形成以前,“引入股票市场并不能达到改革者们希望的目的,它可能会使情况变得更糟”。

♦ 经济学家James Tobin(1918~2002)

具体到“上海证券交易所”的筹建,据龚浩成(时任中国人民银行上海市分行行长)披露,当年的主要反对力量是四种:

按龚浩成的理解,最后之所以顶住压力创建“上海证券交易所”,是因为“建立证券交易所的必要性非常明显”,这个必要性就是“通过建立证券交易所,可以表明我国要继续改革开放的决心”?。于是,便有了1990年12月“上海证券交易所”的正式挂牌营业。

♦ 1990年11月26日,上海证券交易所成立大会

股市解禁了,但对“中国股市第一散户”杨百万来说,1990年仍是一个充满了忧虑的年份。他回忆说:“因为姓社姓资没解决嘛。……当时有人要打击我,有人要支持我。……所以,1988年到1992年,我在上海是敏感人物,虽然我上了福布斯,上了《华尔街日报》、《时代周刊》,但是国内报纸没我。”?

直到1992年初,邓小平南巡讲话,如此谈及股票:“证券、股市,这些东西究竟好不好,有没有危险,是不是资本主义独有的东西,社会主义能不能用?允许看,但要坚决地试。看对了,搞一两年对了,放开;错了,纠正,关了就是了。”?杨百万们悬着的一颗心,才终于大体放了下来。

这之后,股市成了当代中国人日常生活中的寻常事物;各种真真假假的“杨百万故事”,也开始在媒体上变得随处可见。

♦ 1993年,《扬子晚报》关于“杨百万”的报道