帮女性佩戴义乳的男人

刚见面时,大姐正坐在病床上打点滴。见我来了,她客气地请我稍等。闲来无事,我询问她情况如何,才知道那是她化疗的最后一天,也是整体治疗过程的最后一天。我恭喜她“长征结束了 ”。

我是一名男性义乳佩戴师,更多时候,我会待在山东省肿瘤医院里的一间康复室里为顾客服务。这份工作和卖文胸很像,都是帮助女顾客挑选合身的内衣,区别在于,我服务的顾客,都做过乳房切除手术,接待她们时我考虑的事情更多。

我今年刚满40周岁,服务的顾客大多是40岁以上、不到60岁的女性,偶尔有30岁左右的年轻女性,无论年纪,她们都叫我“小张”,而我一般统一叫她们“姐”。

大姐打完点滴,我从包里掏出三只义乳、四副文胸。我跟她说,根据事先在电话里沟通好的大致尺寸,我选了可能适合她的的几个型号,还告诉她这款义乳可以坚持10年。她从我手里选了一件义乳,背过身去独自佩戴。我没料到她会如此直接,一时不知道该看哪,眼神飘忽。男女有别,我生怕目光落到不该看的地方,让大姐感觉被冒犯,把我当作流氓看待。

她比我更自然些。几分钟后,她回过身来,对着我和她的丈夫展示效果。尺码基本合适,但她不太适应,用了半小时去接受义乳的存在。她告诉我,腋下的感觉“麻麻的”。我赶忙安慰她,可能是手术对皮下神经有损伤,加上她已经半年没有穿过文胸,为期两三天的麻感是正常反应。

大姐接受了,但低头看了看双乳,发现一侧是饱满的,另一侧则有较大空隙,纠结于义乳无法完美替代原来的乳房。其实,从外部视角看,她的胸部两侧是对称的,只是由于女性看自己的双乳角度只有一个——从上往下看。佩戴了一侧义乳后,外部看着对称,女性自己看可能会发现一定程度的“空杯”。

作为一名义乳佩戴师,我知道这属于正常现象。搭配义乳的文胸,特殊之处在于内侧设置了两个填放硅胶义乳的口袋,方便义乳佩戴师根据患者的尺寸,把硅胶义乳放到顾客摘去了乳房的一侧。为了更好地盛放义乳,这些文胸的尺码往往比义乳大一圈,因此,未被切除的一侧乳房往往无法填满罩杯。这是市面上通行的义乳暂时无法解决的缺陷。它毕竟不是真的乳房,只是替代品,我的一项重要工作,就是帮助顾客接受这件事。

图|一只义乳

医院的走廊里没有镜子,大姐只能不停问我:“小张,你看怎么样?”来判断穿戴效果。她按照我的指引调整了几次文胸的松紧,往里收了收副乳,试图让两只乳房看起来更自然。我不断地给她外形上的肯定,告诉她:从远处看起来,两只乳房等高,没什么区别。半小时过后,她终于开心了些,笑着向我道谢。

离开前,我们又拉了几句家常。她说她是从济宁专程过来治病的,从诊断到暂时控制住扩散,已经熬过了半年。临走时,她没再提腋下麻木的事,我猜她麻感应该还在,她在努力适应。

02

准备正式上岗前,我把义乳和文胸拿回家里,自己对着镜子试戴。我在一侧文胸里放入义乳,另一侧什么都不放。扣上文胸,松开手,我上半身的平衡一下子被打破了,双肩开始一高一低,我想,这或许就像女性切除了一侧乳房后的身体感受。我端详着自己的体态,过了几分钟,一种束缚胸口的感觉蔓延,我把文胸摘下。

上班半年后,另一位年近50的大姐让我帮她佩戴义乳。经过半年工作,我已克服了怕冒失而产生的紧张感,可以坦然面对患者袒露胸部的情况。妻子也鼓励我:咱们不是做猥琐的事,而是高尚的事,所以不用不好意思。

看到大姐的疤痕时,我还是语塞了。一道横向刀口,以双乳中心为起点,割到腋下。医生用最新的金属钉缝合伤口,订书钉形状的印记留在伤口周围,像一条蜈蚣。我记不清自己当时讲了什么,只记得在看到伤口的几秒钟里,一下子懵了。看到这道伤口的时候,我意识到它意味着一个柔弱的女性经历的苦难。这冲破了我此前的认知,不夸张地说,我当时努力控制住才没让眼泪流出来。现在我想起来那个伤口,说实话心里还很不是滋味。

我的办公地点就在医院里,顾客很多时候是从病房里直接过来的,来的时候往往还穿着病号服。许多人和病友或家属一起来,也有单独来的顾客。

来了客人,我需要隔着衣服观察留存一侧的乳房尺寸大小,询问她平时合身的尺码,搭配出大致合适的义乳和文胸,交给对方试穿。有时候穿戴好发现大小、高低不对称,就要更换硅胶义乳或者调节肩带来平衡。总而言之,我们根据顾客试穿的外观效果和感受,尽量调试到最和谐、最让顾客舒适的状态,才会让顾客购买。

第一次穿,一般人需要义乳佩戴师的指导,告诉她们往后出现什么不平衡,需要怎么调解。顾客大部分不会扭扭捏捏,许多大姐会允许我进试衣间帮她们佩戴义乳。小部分年轻的女性会避讳和我接触,提出想自己进试衣间穿戴,我简单交代过要点后,就在试衣间外等候,等她们出来后再结合她们的感受和外观给出建议。更害羞的女性,出来时往往已经把外面的衣服也整齐穿戴好了。

我们在试衣间的外墙上挂了一面镜子,虽然是很平常的款式,但每个来配义乳的顾客都照过它。从试衣间出来,还要做一次穿戴指导。镜子就派上了用场,顾客能借此看到身侧和身后,帮助她们理解佩戴师的提示。

照镜子时,怕患者觉得不舒服,我会隔着最佳距离,指示对方调整副乳、肩带松紧,或者及时更换义乳尺码。有些人比较害羞,穿着病号服,病号服较为宽松,如果实在无法目测,我会让她们从身后把衣服揪紧,看佩戴效果。如果足够顺利,整个指导过程只需十分钟。

工作快一年的时候,我自觉因不太会聊天,时常和病患沟通时陷入尴尬。所以,我想起听些相声,学些幽默感,这些说话的技巧,后来帮我化解了许多尴尬。一次,一个患者想让我帮她佩戴,却感到尴尬,我会抢着安慰她说:“好的,我见过的太多了,早就没有什么感觉!”她放松下来,还跟我打趣:“那你可有眼福了!”还曾有人把我当做姐妹,一边佩戴义乳一边向我抱怨:“我那些同事都说我‘这个’像飞机场一样,她们的都比我大。”我语气平常地安慰她:“你这个大小还是有一点的,不是完全的飞机场。”对方噗嗤一笑。

幽默感和义乳一样,都能驱赶掉一些患者的负面情绪,振奋情绪。一年以前,一位40出头的大姐找我买了一只义乳。她因乳腺癌,切除了一侧乳房。在化疗期间,她盘算着回单位上班,才找到了我。她是楼盘销售,业绩一直领先同事。手术后,她担心顾客会因她职业装下一高一低的胸部对她产生负面印象,所以才找到了我。

拿到义乳后她很高兴,跟我说:“这回终于他娘的能挺起胸做人了,谁也不知道我打了一个奶子!”接着调转话头:“小张,你想不想买房或者卖房?”

为了不延误病情,在确诊后的第十天,她便在青岛当地的一家医院做了单侧乳房切除手术。

那场手术后,她的生活突然驶入了另一种境地。我随家人前去探望,都劝她说,没事,要好好接受治疗。

我做过推拿、针灸,自觉懂些医学,推断堂姐的病情只会越来越轻,所以爱给她讲大道理来安慰她:保命要紧,其余的都没什么。总劝她:没事,没事。

她也说,“没事,没事”,听起来只是像是在敷衍我们。出院后她没有对我们发泄过负面情绪,但是我们都能看到,她突然变得颓废、自我封闭。后来,我们帮她联系到乳腺癌患者社群,她出门去做手工、开茶话会,把自己术后的情绪都讲给志愿者听,才开始恢复规律作息。

和陪伴堂姐的志愿者接触多了,我才意识到之前那严肃、爱讲道理,其实无法安慰到堂姐。有时为了劝她规律作息,我会义正言辞地说,你应该怎样怎样,不然是想死吗?后来我才知道,就算知道对方出于善意,对患者来说,“死”这个字,还是很刺耳。

一般来说,患者在手术后需要住院十天,一边休养,一边等待下一步治疗方案。

每天我都会在病房走廊,遇到做完乳房切除手术的患者。她们很好辨认,往往抱着肩膀,背一个小书包,里面装有两个引流瓶。引流管从腋下穿过,用来引走体内积液。

在外面走动时,或者去做检查的路上,她们常常会套两件外套,把自己包裹得严实,把引流管和与其他人不同的胸部严实地藏起来。戴上帽子和口罩后,她们才有勇气推开这层楼的大门。

每天上午,我都会到每间病房跟患者搭讪、聊天,每张床位十五分钟左右,一上午就过去了。按医院的嘱咐陪她们久了,我才真正了解了当时堂姐的心情。

术后前三天,伤口修复和亟待恢复的体能吸引了患者大部分注意力。大概从第四天开始,成功存活下来的愉悦感逐渐消退,许多患者开始意识到,如何面对接下来的生活成了眼前的难题。

聊天时有的人会突然不甘地问我:“为什么轮到我得这个病呢?”第一次听见这句话时,我原本打算祝贺对方出院,因为在当时的我看来,没有什么能击退成功存活的喜悦。听到对方这么说,我沉默了好几秒,努力想挤出一些话接住对方的发问,但不知道该怎么讲。直到她主动转移了话题。我赶紧积极接话,想让她忘记那个念头。

接纳事实,是大家要迈过的第一关。她们要接纳的新状况太多了。

术后,手术的创口需要半年才能完全愈合。许多患者很快就适应了平躺或者向没有伤口的那侧侧躺。她们的手臂变得容易水肿,睡觉时睡姿不对,就可能引发患侧胳膊水肿。这种情况,意味着她们体内淋巴循环遭到不可忽略的影响,需要回到医院治疗。

有些患者术后会跟进化疗。开始化疗后4到6个月时间里,一个名叫“输液港”的输液装置,会埋入她们非患侧的锁骨下方,方便输液,也减少多次注射对血管产生的重复刺激。为了防止渗漏,她们只能平躺入睡。来医院化疗时,她们总是抱怨,这样的睡姿让她们浑身疼痛。还有各种缠人的化疗副作用,因人而异,有人手麻脚麻、有人发高烧、呕吐、四肢无力,更多人会因为掉头发而沮丧。

她们一边跟我抱怨,一边数着剩余的化疗次数,“革命快要胜利了!”我常常用这句话鼓励她们。

刚开始接触大家时,我只是笼统地感觉她们经历了痛苦,常常带着怜悯看待她们。后来对她们的生活和境遇知道得越来越多,我时常感觉我没有资格怜悯她们,又或者说,得知了她们要面对的令人沮丧的事情这么多之后,我敬重她们的坚强。“怜悯”这个词带着居高临下的姿态,我应该走到她们身旁,倾听她们的处境设身处地地开解大家。

几乎没有人独自住院,我最常见到的组合是丈夫陪着妻子住院、参加康复活动。

病床前,我常常碰到拉住我的丈夫,他们会从手里APP里找出一张报告单,指着上面的数据问我:您看看这些指标,我们没大事,不会死吧?能完全回答这个问题的只有主治医生。我有些抗拒回答这些问题,但为了让他们宽心,也由于乳腺癌的治愈率不低,我有时会回答:真的没大事,放心治疗!不知道他们是否真相信我可以给出可靠的结论,还是只需要一颗定心丸。

一个从青岛胶州带妻子来济南就医的大个子,很胖很壮实,一次我和他妻子聊完天,往病房外走时他拦住了我。他问我,癌症患者吃什么利于恢复,吃什么有造成癌细胞转移的风险,以后回了家,护理妻子有哪些需要特别注意。他说,怕在妻子面前提起“转移”、“复发”这类字眼会激化她的情绪,所以等我出了病房才拦住我。后来还说了很多,他们家里有两个孩子,男人想不通妻子怎么这么年轻就得了这个病,最后,他毫无保留地对我袒露了内心的难受,这些都是他在与癌症对抗的妻子面前不敢表露的。他是我见过的最细心的丈夫。

和患者们聊天多了,我就知道,有一部分夫妻没能经受住考验,被疾病拆散。我的微信里,有900多位乳腺癌患者,大概有10个人因为这个病和另一半分手或离婚。有一个丈夫在得知妻子生病时便开始“消失”,电话、微信都联系不到他。妻子手术当天,他终于从外地赶回来看看她。但也仅此而已,他不再付出更多,也不帮妻子支付手术费。前几天,我的同事告诉我,在病房里,这位女士试探着问她:你认不认识律师?我想打离婚官司。

有的丈夫不会撒手不管,但因为种种原因,两人最后不知道为什么,还是分手了。

有一次,一对从潍坊来治疗的夫妻找我买义乳。在康复室时,她常用带刺的语气和丈夫说话,或许是出于对丈夫的不信任,也可能因为她无法接纳手术后的自己。大姐的丈夫说话则很小心,怕影响到妻子的心情。

试戴义乳后,大姐的丈夫手里拿着现金,跟我讲:妻子担心钱的问题,他无所谓,只要妻子戴着合适就好。但大姐坚持让我打个折,我没有这个权力,最终没有谈拢。过了几天,我打电话给大姐,问她:您考虑得怎么样啦?您看大哥多支持您佩戴义乳,还关心您的健康!大姐立即打断我说:“我跟他已经离婚了。”怕说错话,我没敢问为什么。

患者出院后,我们就很少再联系了。临告别,我习惯嘱咐一句:出院以后一定要注意休息。我的同事是一位和我同龄的女性,她可能更能体会患病女人在社会和家中的境遇,所以嘱咐得也更为苦口婆心。她常常和女人们说,出院后好好休息,养好身体后,找份轻松的工作,不用很拼,但要有事做。这样在家不用看人脸色,还有同事陪着说说笑笑,生活也更容易回到正轨。

- END -

口述 | 张景龙

编辑 | 温丽虹

===============================================================

爹味的爱

01

时隔六个月,我爸再一次给我打了电话。

他说:“不是人就不是人吧,我还能怎么办呢?”在上一次电话里,他说过要与我断绝关系,让我再也找不到他,他如果联系我,他就不是人。

我已经习惯了,大概从十年前开始,每年他都会说一次“我怎么生了你这个女儿”或者“我明天就去登报断绝关系”之类的话。

用我们湖北话说,这叫“抖狠”。我妈劝我说:他不过是说说,又不会真的那样。可是说过的话是不会消失的,而且我真的希望,他能像弃我如敝履一样,从此再不认我。

上次他为什么冲我抖狠呢?因为他又开始絮絮叨叨、绵绵延延,像祥林嫂一样对我诉说,说我让他很忧愁、很担心、很没面子,整夜睡不着觉,逢人也不敢谈我。一般他这样说时,我只会“嗯”几声。可那天或许是与他的关系有所缓和,让我看到了希望,我于是斗胆按书上的方法,说道:“不要再说我让你很苦恼这之类的话了,你应该为自己的情绪负责,不要用你的情绪绑架我。”

这话是我从美国心理学著作《中毒的父母》上学的,据作者说,她的心理互助小组帮很多孩子摆脱父母的控制。可是,她的理论根植于美国的土壤,在明确向父母说“No”之前,也有很多其他方面的铺垫。而我却没头没脑地,上来就甩出这么一句话,我不挨训谁挨训。

这样的错我犯过不止一次。还有一次,我在他的暴怒之后,通过闲鱼找人代发了一条短信,短信的内容我不记得了,可是有一句,因为我爸在此后的暴怒中引用过,所以我记得——“我原谅你了”。他说:“你还原谅我了,你有什么资格原谅我?你原谅我,我还不原谅你呢!”

他要是不说,我真的不记得还发过那样的短信了。不要把自己柔软的一面露给他,这是我从这件事中得到的教训。

他会因为什么事而暴怒呢?大一寒假,他让我给老师群发短信拜年,我不肯,他怒了。大四寒假,我说将来想当幼师,他怒了。每次暴怒,都在晚上。我坐在书桌前,他坐在书桌旁的床上,一边说,一边敲着桌子。针锋相对的时候,我还会辩解几句,后来就变成漫无目的地痛斥,说我妈妈如何愚蠢,教出了我这样的孩子,再说到我以后进了婆家,可千万别给他丢脸。那个时候,我就无从辩解了,而且他的样子太凶,我也不敢辩解。他应该不知道,我的桌面上,有他用指甲敲下去的痕迹。

后来,当他困惑我为何与他不亲近时,说“我每年也只说你一次”。这话说得没错。

这么多年以后我才明白,不肯发短信拜年,211毕业想要当幼师,触动了两个他最底层的逻辑:

一是他希望我像他一样,能说会道,左右逢源。

二是他希望我的事业,能落入“三高”中的一个。

这“三高”,指的是高官、高知、高管。我不知道这三高是他自己发明的,还是早有此说法。那年过年在席面上,他头一次说起这三高,表妹听不下去,转身就离了席。我当时没什么感觉,这些词离我太遥远了,仿佛说的不是我。现在我才知道,这三高,是他给我划定的就业范围:考公务员、进高校,或者当管培生。

难怪,我说我想当幼师,将来可以当幼儿园园长,以后甚至可以自己开一家幼儿园。他怒了,拿北大毕业去卖猪肉给我举例子,说我读那么多书都白读了,说你知道国家培养一个大学生要多少钱吗?我还和他争。我说书都进去了就是我的,没有浪费不浪费之说。我英语好,有耐心,观念又先进,可以当很优秀的幼师,这不也是为国家做贡献吗?接着,他就开启了怒吼式教育。

前年我刚换工作的时候,我妈说她想来北京看我,被我拒绝了。到了晚上,电话打来了,我妈在那头哭,我爸在那头骂。我才知道原来他们俩是准备一起来的。那应该是我爸在电话里骂我骂得最狠的一次,什么赌咒、脏话都出来了,还有盛怒之下自创的脏词。我感觉他就像一头困兽,怒瞪着眼,喷着唾沫星子,在客厅里来回踱步。

我坐在出租屋的床上,靠着冷冰冰的墙,一句话也没有说,抓着手机流泪。在他开始骂的时候,我打开了录音键,想留着作为他“迫害”我的证据。等他骂完,我已经没有勇气去给那段录音重命名了。此后,我再也没有打开手机录音机的文件夹。

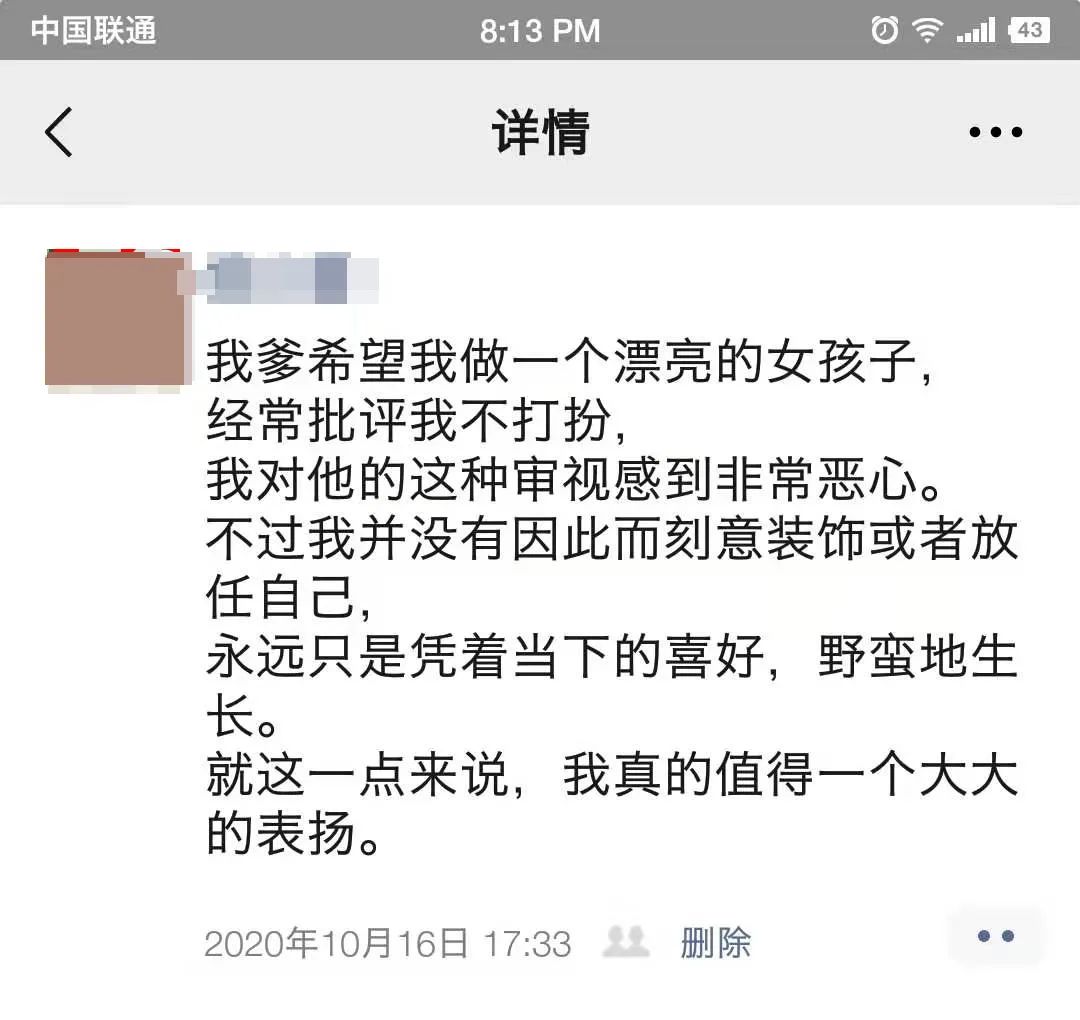

图 | 我爸给我买的电脑,用了十年

有一个梦我做了好几年。一个藤网,把我兜在半空,伸出的拳头就像打在棉花上,我伤不了它,也伤不了自己。我又急,又气,我哭喊,我跺脚,我咬牙切齿。每次我都在梦里下定决心,宁可死,也同它斗争到底。

我和我爸的沟通大概就是这样的。曾经我会去辩解,什么我有选择自己生活方式的权力,我苦不苦不是你说了算,我愿意走弯路之类的。现在我什么也不说了。一来没有用,二来他真的比我有道理。

曾经他问过我的同龄人,为什么我跟他关系不好。那个女孩说:“你不应该随便进她的房间。”他把眼睛一瞪:“我自己的姑娘,她的房间我有什么不能进的?”女孩吓得不敢再说了。这段故事,还是他转述给我的。他说:“你对爸爸有什么意见就提嘛,有道理我当然会改,没有道理我们就一起理论。沟通么,不就是这样。”

可是,有来有往不才叫沟通吗?为什么全都变成了你说服我?因为我是对的。如果你是对的,我当然会听你的。我都能想到他会这样回答。

他确实都是对的。

我过生日的时候,他要送我礼物,我第一反应是拒绝。因为他在暴怒的时候,会要求我归还所有他给过我的东西,他会说我不配,说我狼心狗肺。可是我不敢直接拒绝,因为他说,“有什么想法你跟爸爸好好说,爸爸会不听吗?”可能我还是没有掌握好好说的技巧。我说我挺好的,什么都不缺。不行。我又说那心意我领了,要不等我回家的时候再挑。还是不行。后来,他让来北京出差的同事,把礼物送到了我手上。

去年春节,他让我回武汉参加堂哥的婚礼,我不想去,我真的很讨厌回老家,也不知道怎么和那些亲戚“沟通感情”。那会儿疫情还没有严重到封城。我又想好好说来着,我说刚换工作不好请假,说我过年再回去,现在离过年没几天,不好多回去一趟。不行。电话打了一次又一次,一开始我软绵绵地推脱,他软绵绵地拉扯,等到我实在招架不住,明确拒绝,他就暴怒一场,赌咒,谩骂,然后好几个月不再联系。

其实他都是对的。父亲想送女儿生日礼物,难道还有错?堂哥该是至亲吧,难道连婚礼都不该出席?所以他骂我白眼狼,我只好受着。

是在哪一次暴怒后删了他,我已经忘了,反正我不想加回来,不想重温被“小红点”支配的恐惧。我爸是中文系毕业的,经常一发就是一篇小作文,以“我对你太失望了”“你可千万别学你妈”开头,文字我不敢细看。有时他又会发“爸想你了”“昨晚梦见你了”,措辞让我觉得恶心。这样的信息我从来不回,只在他转发他们机关的公号文章时,曲意奉承一番。

图 | 我爸给我发的短信

03

他喜欢看谍战片,《风声》《暗算》还有《雪豹》,我都是跟着他一起看完的。工作之后我又自己看了《风筝》,我很喜欢这部剧。得知他也在看,我跟他说:你跟六哥长得还有点像呢。他很不好意思:你别奉承你爸啦。

更多的时候,我跟他没什么话说。一打电话,他就问我:最近怎么样?我就说:还行。到底什么怎么样?我一直没弄懂这种问题该怎么回答。他又问:都还好吧。我就说:嗯。然后就聊不下去了。他只好要么抱怨我不孝,要么教育我不慧,不然可能真没啥可说的了吧。我也是成年人了,按理说也肩负着使谈话轻松活泼的重任。可是积怨太深了,每次接电话我都害怕,听着电话那头低沉的磁性的嗓音,我的心就沉到了谷底。

因为他反对我的工作,所以我没法和他聊工作,免得他就让我辞职。他又不喜欢我男友,所以没法和他聊感情,免得他让我分手。为了让他开心,我跟他说我业余在写稿子,写得还不错。他好像真不会夸人,只叮嘱我要“注意政治问题”。

他可能真不知道哪里就触碰到我的禁区。比如,他叫我回家的时候,说,你回来,你奶奶啊、叔叔啊,他们都想你了。我虽然不想回去,但听了这话总归会有些愧疚。但他接着说,你回来,买两件新衣服,去做个头发……我内心就爆炸了。为什么他总要这样审视我的外貌?对于一个不缺吃不缺穿的女孩来说,他知不知道这话很侮辱人?他可能真的不知道吧。

有时候我觉得他充满了一种阴柔之气。他把自己想象成悲剧中的英雄。为了撑起这家,他对妻子、女儿,悉心教导、忍辱负重,只在气急了才吼两句,怒极了才动手。可是那两位呢,一位总和娘家人亲近,不肯为夫家人出力,一位宁愿在北京吃土,也不肯回家享福。他能怎么办呢?只能攻击一下,拉拢一下,希望以此把她们留在身边吧。

每次打电话,他都要问我为什么与他不亲近。有的时候,我松动了,我也不想总披着厚厚的铠甲,我也希望能向他敞开心扉。但是我得首先确认,我有拒绝的权力。于是我会试探一下,我说“我现在不想说”。奇怪吧,当我说我不想说的时候,意思是,如果给我这个空间,我会说。可是我得不到这个空间,他一定要我当时就开口。我就这么犟,他越逼,我就越不说。

人可以与父母不亲近吗?我想是不可以的。我搜肠刮肚,古今中外,从来也没有“父亲不好,子女就可以不孝”的说法。唯一有一次我听说,君君臣臣父父子子,意思是君得先像个君,臣才像个臣。可是我的父亲很像个父亲,是我不像人子。归根结底,是我不占理。

- END -