当翰林院高材生第一次见到电报机 | 短史记

大约是在1869年前后,被清廷聘为京师同文馆总教习的丁韪良(William Alexander Parsons Martin),试图说服清廷引入一项新的信息传递技术——电报。

相比传统的驿站、信鸽和烽火,用电报传递信息可谓迅捷无比。电报的实际应用始于1830年代,随后便进入高速扩张期——1850年代,英国、法国与荷兰等国接通了海底电缆;1860年代,海底电缆横跨了大西洋。1870年,英国又敷设完成了自本土经印度至新加坡的海底电缆,东亚的讯息瞬间便能传回伦敦。

世界正在由电报联为一体,但电报线却迟迟无法进入清朝。1862年,俄国公使请求修建北京-天津的电报线路,1863年英国公使提出修筑恰克图-海口的电报线路,均被总理衙门否决。明面上的否决理由,是总理衙门对电报的运作原理“尚未能逐层了然”,须待弄明白了之后再讨论;以及认为民众会以妨碍风水为由群起破坏电报线,继而引发外交纠纷。

台面下的真实忧虑,则见于总理衙门1865年向各省将军督抚下达的指示。指示要求他们竭尽全力阻止电报的进入,理由是洋人有了电报线路后,相隔数千公里也能瞬间传递消息。朝廷的公文还没送到,洋人便已先得到风声,必然会给国防与外交带来巨大的麻烦。

所以,当丁韪良在1869年成为京师同文馆的总教习时,清朝内部仍然没有半根电报线。

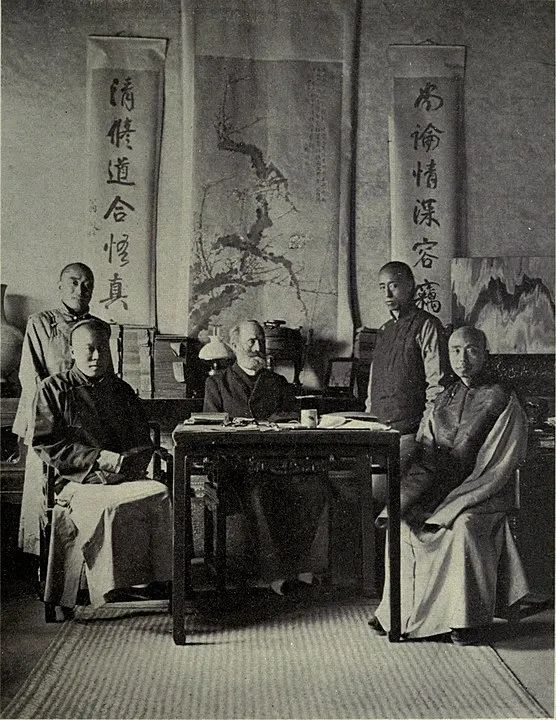

♦ 丁韪良和他的学生

同文馆的职责,是教授清廷挑选入馆的旗人子弟,让他们学好英语、天文与算学。但丁韪良对这些学生的期望不止于此。他见识过电报的便捷,所以一边教10个学生英文,一边向他们介绍如何使用电报。丁说:“我因为想把这宗新奇的发明介绍到中国来,自己曾经在费城上课听过讲,并自费随身携来了两套器械,一套是Morse制的,一套是备有字母盘的,容易学习。”

教学生如何收发电报容易,让清廷同意引入电报这项技术却要困难得多。丁韪良的计划是走高层路线。他前往总理衙门,请求他们“派人到我家里,来看我做电报实验”。主持总理衙门的恭亲王奕?派了四个汉人前往。奕?选这四个人,是因为他们曾协助丁韪良翻译《万国公法》,彼此多少有些交情,对“洋学”的成见也会少一些。但实验没有引发丁韪良期望中的反馈,他观察到,这些人对电报这项新技术仍持不屑一顾的态度:

♦ 晚清电报局内部

[7]钱春霞:《台湾事件与清政府反应》,收录于《沈葆桢巡台一百三十周年学术研讨会论文集》,中共党史出版社2004年版,第71-78页

========================================================================

「川岛芳子诈死隐居长春三十年」是无稽之谈 | 短史记

问:很多纪录片说川岛芳子在抗战胜利后没有被枪毙,而是诈死后化名方姥隐居长春三十年。这种说法可信吗?

先说结论:“川岛芳子诈死后化名方姥隐居长春三十年”之说,是不可信的谣言。

此说的传播,大约始于2008年前后,长春一名叫做张钰的人对外声称“姥爷临终前告诉我,从小看着我长大的方姥就是川岛芳子,方姥到1978年才去世”,长春电视台在2008年11月16日的节目里报道了此事。

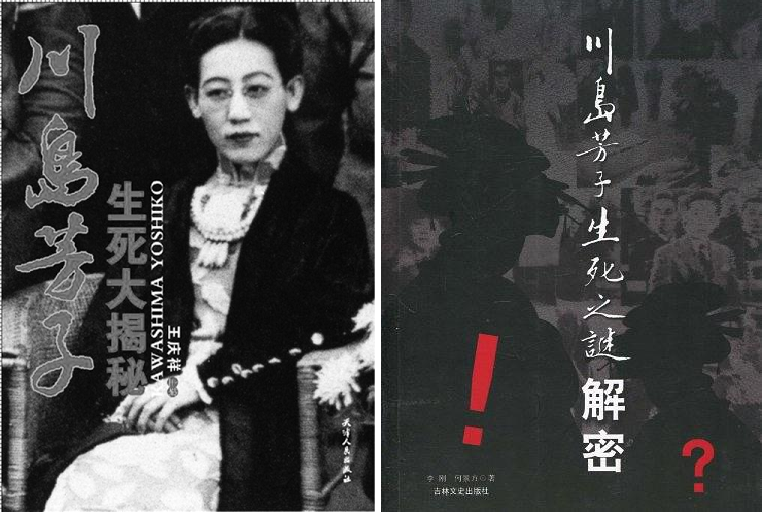

随后,一些民间文史爱好者开始围绕着这种说法寻找证据,2010年,有两本号称“揭秘川岛芳子生死之谜”的图书出版(见下图)。国内一些电视台和网站,也制作了一批诸如《川岛芳子生死之谜大揭秘》的所谓纪录片。“川岛芳子诈死后化名方姥隐居长春三十年”之说,遂广为流传。

2010年出版的“揭秘川岛芳子生死之谜”的图书

其实,所谓的“川岛芳子诈死”之说,早在1948年就已闹出过一场舆论风波,而结果证实,那只是捕风捉影的无稽之谈。

自1945年被逮捕后,川岛芳子的清朝皇族(汉名金璧辉)、日本人养女和行事高调的间谍身份,即引起了舆论的高度兴趣。可以说,在媒体关注度方面,没有任何一个汉奸的审判,可以胜过川岛芳子。

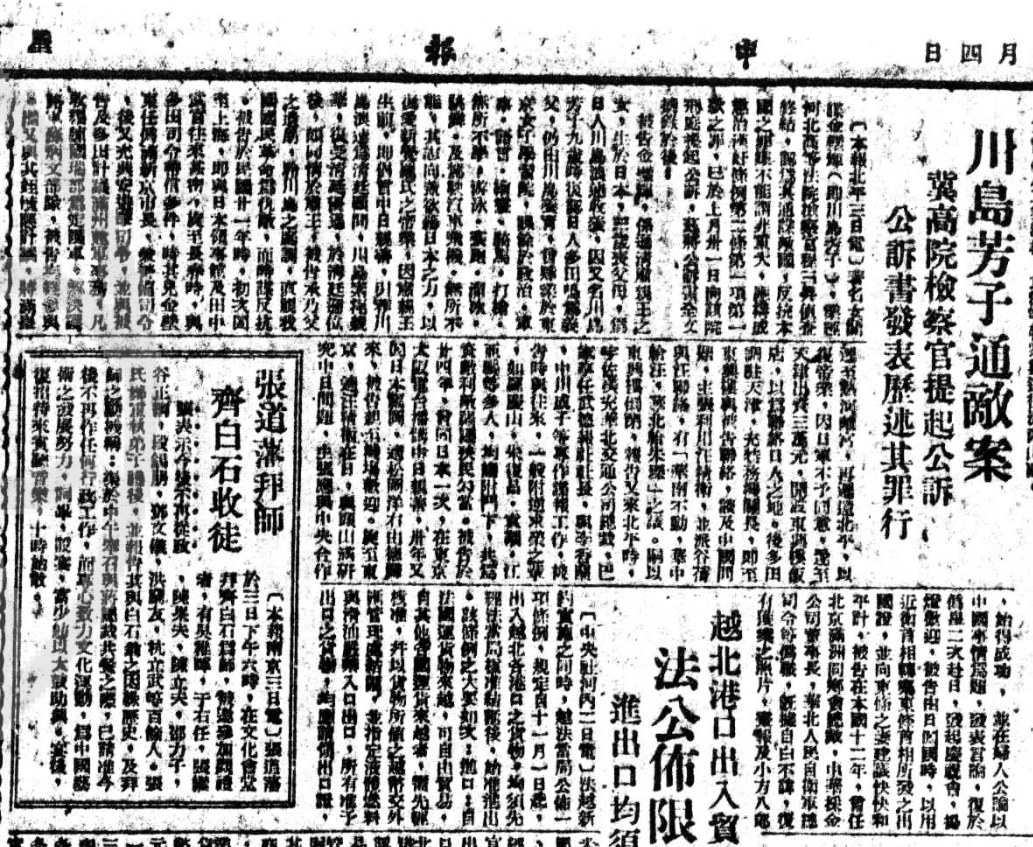

1946年11月4日,《申报》报道“川岛芳子通敌案”开审

比如,1947年10月9日的公审,有多达四五千人前来围观、连法官的座位也被强占,以致于不得不被迫延期。《申报》当年对此留下了一段报道:

川岛芳子接受公审,围观的媒体和民众甚多

除了现场围观,川岛芳子的受审情形,还被拍摄成了新闻片,自1947年11月开始,在北京、上海等地的影院公映。吸引了许多人前往观看。报纸上的影院广告,也常常以“加映公审女间谍川岛芳子(新闻片)”作为噱头来招揽观众(如下图)。

《申报》1947年11月几乎每天都在宣传“加映公审川岛芳子”

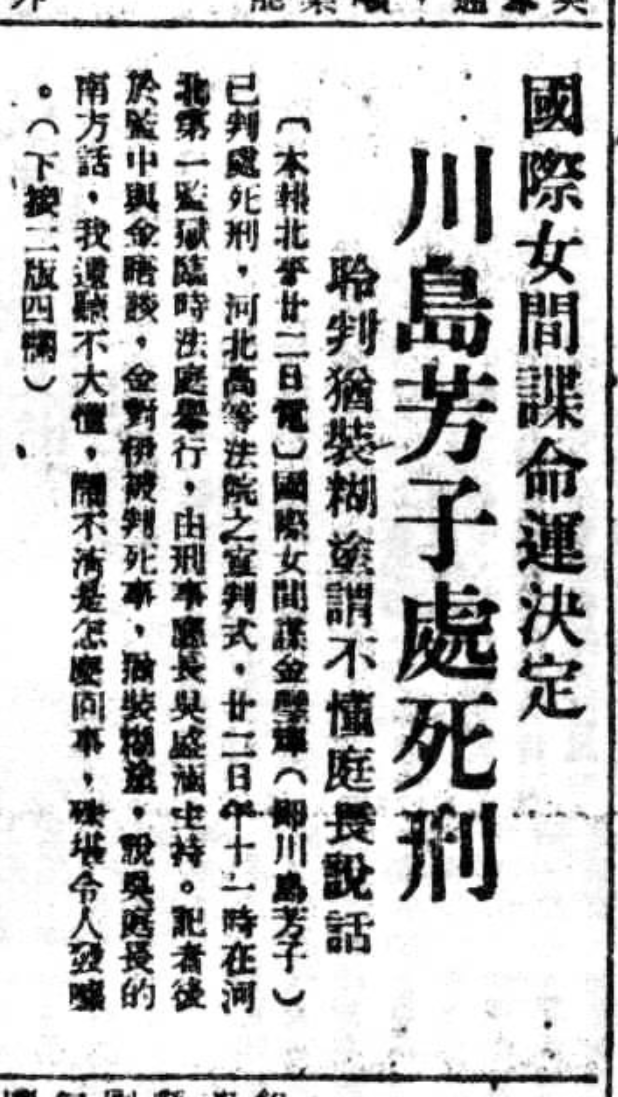

1947年10月,河北省高院判处川岛芳子死刑。11月6日,死刑判决书送至监禁狱中的川岛芳子手中。判决书的内容,也同时对外界公开,内称:

《申报》1947年10月23日的报道

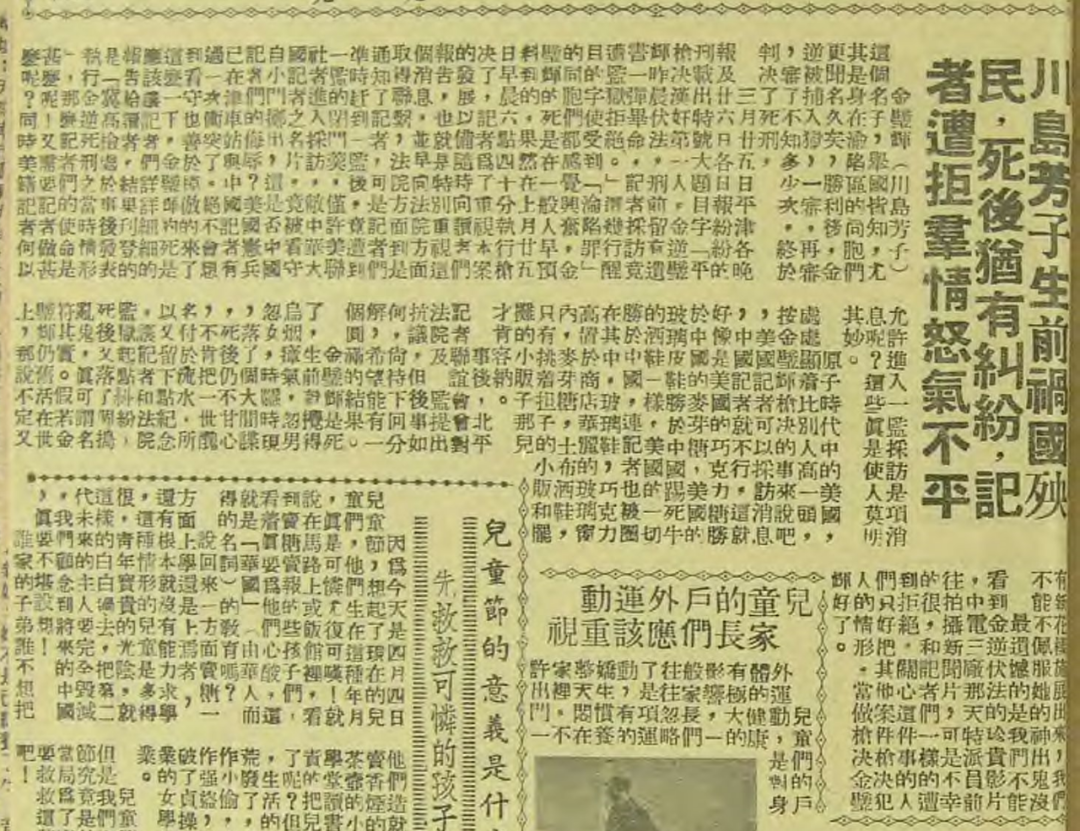

1948年3月25日,川岛芳子于北平第一监狱内被执行枪决。因监狱方面拒绝了所有中文媒体入内围观枪决现场,引起了平津媒体圈的极大不满。《星期日画报》上的记者文章,以一种非常愤怒的笔调,记录下了这场纠纷:

《星期日画报》报道截图

狱方之所以只允许美联社一家派记者入内“目击”,有三个方面的考虑:(1)川岛芳子有“不愿让人围观被枪毙”的遗愿;(2)出于文明执法的考量,不愿再现野蛮的“菜市口式当众处刑”;(3)担忧围观者会给监狱带来冲击,因为在之前公审时,已发生过“多数番号不明军人蜂拥而来”要惩处川岛芳子,法警上前阻止“头部被殴成伤”的暴力事件。时任河北高院检察官的何承斌,对外界解释时,特意强调了后两点(略去第一点当是为了避免刺激舆论情绪):

川岛芳子

但这种做法,先是引来了平津媒体圈的极大不满,然后又滋生出了一桩谣言,说被枪毙的并不是川岛芳子,而是一名叫做刘凤玲的胃病垂死之人,代价是川岛芳子答应给刘凤玲的家人十根金条。并有自称刘凤玲之妹“刘凤贞”者,两度写信向国民政府司法部控告,说谈好的十根金条,狱方只转交了四根。控诉书的大致内容是:

司法部接到控告后,即命河北高等法院就川岛芳子的死刑执行情况展开调查。

“刘凤贞控告事件”是一场意味深长、引人遐想的闹剧。首先,无人知晓这个所谓的“刘凤贞”是否真实存在,因为她自始至终没有公开露过面,不仅官方调查机构找不到她,平津的所有媒体也无人见过她;不但见不到人,连供调查部门联系取证的住址都没有提供。其次,控告书里提到的中介人“盟兄刘仲侪”,倒是被找到了,但他坚决否认有一义妹叫做刘凤玲、刘凤贞,还说自己的任何亲友关系里头,都没有这两个人。再次,河北监察使署调查发现,以所谓的“刘凤贞”名义投递的两份控告书,与上一年督查团接到的“匿名控告吴峙沅(北平第一监狱典狱长)”等人的两份文件,不但字迹完全相同,且“纸质及张页大小亦均相同”。监察使署判断这四份文件“显系出于一人之手无疑”。

所谓“造谣一张嘴、辟谣跑断腿”,谣言留下的确切信息越少,辟谣往往也就越难。制造“刘凤贞控告事件”的幕后之人,显然深谙此道,他(姑且以男性人称视之)不但将自己的身份全然隐藏,所谓的“刘凤贞”“刘凤玲”也只存在于他的控告书里,在现实中是无迹可寻的。他敏锐地抓住了“监狱方面执行枪决时拒绝记者入内围观”这个细节,成功施展出了自己的捕风捉影之术。

所幸的是,狱方在枪决川岛芳子之后,曾将她的尸体挪出监狱,供新闻记者拍照报道、供中电三厂摄影制作新闻片。也就是当年留下的调查档案中所说的:

下图是中电三厂摄影师拍摄的川岛芳子尸体“事后任人参观”的新闻照片。中电三厂此前已跟拍川岛芳子的公审一年有余,其制作的公审新闻片已在全国热映。摄影师认错人的几率是很小的。况且当时在场围观尸体的新闻媒体众多,事后并无任何一家媒体对尸体的真实性提出质疑——这也是两个月之后,“刘凤贞”冒出来宣称“川岛芳子行贿替死”时,并无多少媒体相信的主要缘故。

媒体参观川岛芳子尸体

简言之,1948年被枪毙的,确是川岛芳子本人。2008年前后冒出来的“川岛芳子诈死后化名方姥隐居长春三十年”之说,是不可信的无稽之谈。至于为什么会冒出这种谣言,那就是另一个问题了,笔者无意做更多的揣测。

参考资料

①冯,《秘密行刑启人疑惑,川岛芳子未死吗?》,《电报》1948年第197期。

②《川岛芳子生前祸国殃民,死后犹有纠纷,记者遭拒羣情怒气不平》,《星期日画报》1948年第16期。

③司法部令河北高法调查执行金璧辉死刑时有无贿买他人替死,1948年5月17日。

④河北高法监察处为调查贿买替死事致何承斌、吴峙沅训令稿,1948年5月26日。

⑤吴峙沅呈报执行金璧辉死刑经过,1948年6月2日。

⑥何承斌呈报执行金璧辉死刑经过,1948年6月5日。

⑦河北高法为调查贿买替死时呈复司法部函稿,1948年6月12日。