一千余名甲午清军战俘,差点被清廷给遗忘了 | 短史记

说一说甲午战争中被俘的清军士兵。

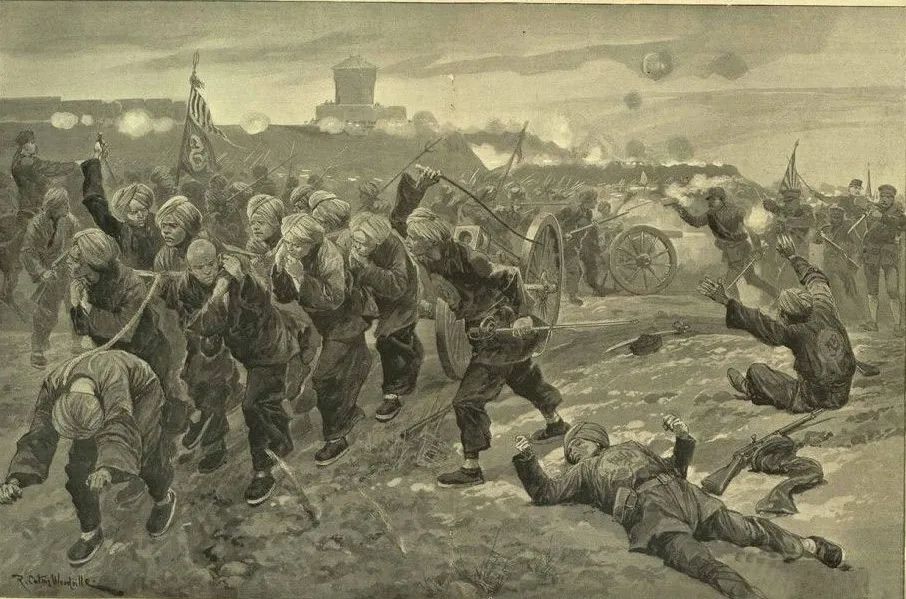

1894-1895年的甲午战争,以清廷海陆两条战线全面惨败告终——此役,日军在朝鲜、山东与辽东战场的损失只有2647人,包括战死者736人,负伤不治者228人,病死者1658人,“变死”(自杀、事故、灾祸及其他原因)者25人。清军伤亡缺乏可靠的数据统计,可以肯定的是阵亡者至少超过了两万人。此外,若不算刘公岛失陷后投降的4000余人,与台南陷落后投降的5000余名黑旗军(这些人当时便被放还),按日方的统计资料,被俘的清军士兵共计1789人。①

对清廷宣战后不久,日本陆军省便制定下发了一份《战俘管理之件》,就战俘营的设置、战俘粮食和被服寝具的发放、病患战俘的治疗、战俘的移动等问题,做了具体规定。这些规定,基本符合当时国际法中有关战俘待遇的条款。日军还在战场上散发《赤十字社俘虏宣传单》,内中说:

?急复宋宫保,光绪二十一年七月初四日午刻。《李鸿章全集 26 电报六》,第211页。

========================================================================

皇帝与医生之间两败俱伤的「攻防游戏」 | 短史记

司马迁在《史记·扁鹊仓公列传》里,记载了一段“扁鹊见齐桓侯”(《韩非子》的寓言里是蔡桓公)的故事。这个故事提供了一条成语,叫做“讳疾忌医”。

当然,扁鹊的故事是假的。《史记》说扁鹊既医治过赵简子,又医治过虢国太子,这在时间上就很可疑,它意味着扁鹊必须活够两百岁。齐国或者田齐也没有什么“桓侯”。而且,《史记》里还说扁鹊的高超医术来自神人“长桑君”传授的透视术,“不待切脉望色听声写形”,不玩什么望闻问切,可以直接看穿人的五脏六腑,这种叙述已是怪力乱神。

据朱维铮的考据,司马迁为扁鹊立传,其实是想借这个虚幻的人物,来传递一种“治国如同治病,不可讳疾忌医,更不可弃良医而信庸医,致使轻恙变重症,自招乱亡”的现实忧虑,他把扁鹊的传记插在政治人物田叔、刘濞的传记中间,而不是将其与天文、气象、占卜之人归为一类,也是为了凸显这个目的。

齐桓侯或者蔡桓公“讳疾忌医”的故事是假的。慈禧太后与光绪皇帝“讳疾忌医”的故事,却是真的。

慈禧

杜钟骏是晚清时期的一名候补知县,号称擅长医道,故被人举荐入宫给光绪皇帝看病。他后来留下了一篇回忆文字《德宗请脉记》,里面说,自己在诊病之前,已深知慈禧和光绪的忌讳:

按中国传统医学的说法,一个人“肝郁”,往往是因为他的心情长期不愉快;能让光绪皇帝不愉快的自然只会是慈禧,而慈禧绝不愿承认自己在迫害光绪。一个人“肾亏”,则往往意味着他不够男性、不够阳刚,有损皇帝的光辉形象。所以,当着慈禧的面给光绪诊病时,杜钟骏小心翼翼地避开了“肝郁”与“肾亏”这些名词。

在“给皇帝看病”这件事情上,讳疾忌医其实只是小事,最要紧的是如何保住自己的脑袋和前程。

唐朝的某些皇帝就很喜欢杀医生。最残暴的杀医事件,发生在公元868年,唐懿宗的爱女同昌公主病故,参与医治的韩宗绍、康仲殷等二十余名医官被杀,还株连了他们的宗族亲属三百多人。出面反对诛杀的大臣温璋,也因遭到了皇帝的革职贬窜而服毒自杀,死后还被皇帝唾骂“恶贯满盈,死有余辜”。

明朝皇帝也很喜欢杀医生。明仁宗朱高炽做太子时,其妃张氏长达十个月没有来月经,御医们会诊后一致认为张氏是怀孕了。只有一位叫做盛寅的医生说张氏没有身孕,而是患了某种疾病,并开了一副被众御医们认为可能导致堕胎的“禁药”。后来,张氏病情加重,只好死马当做活马医,要试一试盛寅的药方。但在试药之前,朱高炽已命人将盛寅抓了起来,以致于他的家人忧心如焚,担心全家会被“磔死”,也就是将肉一片片割下来处死。盛寅一共被关了三天,朱高炽见吃了药的张氏还没死,才放他回家。再然后,吓尿了的盛寅“求出为南京太医院”,想方设法要离开皇家,调去了南京工作。

盛寅只是吓尿,嘉靖年间的太医许绅则是直接被吓死的。“壬寅宫变”时,嘉靖皇帝差点被饱受他摧残的宫女杨金英等人勒死。许绅奉命急救,将皇帝从鬼门关拉了回来。活过来的皇帝前脚封赏许绅为太子太保,后脚许绅就去世了。在遗言里,许绅明言自己死于“惊悸”:

意思是:我活不了啦。之前奉命去抢救皇帝的时候,我就知道,如果救不回来,自己肯定难逃一死,我的“惊悸”之深,早已病入膏荒。

嘉靖皇帝

杜钟骏入宫去给光绪治病,倒不必担心吓尿与吓死。因为时代已经走到1907年(次年光绪去世),杀医生成了一件公认的极不文明、极不体面的事情。御医们需要担忧的是自己的前程——之前同治皇帝死的时候,御医李德立等人均被“革职戴罪当差”;之后光绪与慈禧死去,御医张仲元、全顺等人,也都被革了职。

为了趋利避害、规避皇权的惩罚,历代御医们都练就了一套“不求有功、但求无过”的高超本领。他们热衷于开无风险的补药,而非治病之药;热衷于用“慢治”卸责,而讳言药到病除;热衷于“从众诊断”,随大流,绝不说和其他人不一样的话,绝不发表独到见解,如此就可以处在法不责众的安全位置。这些,而非医术,才是御医们必修的核心职业技能。

皇帝当然也不傻。为了反制御医们的这种手段,晚清的紫禁城发明了一种“轮诊制度”,简单说来就是以若干天数(比如五天或者十天)为一个周期,每天让一名医生前来诊病,让他单独写出自己的诊断意见和药方,不许医生们彼此交流。最后由皇帝和大臣们来判断谁的诊断和药方是可信的。杜钟骏虽然不是御医,但他既是入宫看病,于是也被安排与其他被举荐的医生一起参加“轮诊”。这个外来人很不理解这种做法,对内务府大臣说:

我们六个外来的医生,每人负责一天,轮流给皇上看病,单独诊断单独开药,不许交流。这种办法,怎么可能把病治好呢?

大概是懒得跟这些“民间名医”解释,解释起来也麻烦,内务府的回复很简单——“内廷章程向来如此,予不敢言”,皇宫的制度一直就是这个样子,你的这种意见,我不敢去说。

内务府的解释很粗糙,但杜钟骏们大约也能明白,这种“轮诊制度”的存在,乃是皇权为防被医生联合蒙蔽而专门设置;其结果往往是:诊断的虽是同一个病人,但有多少医生就会出现多少病名和药方,亦即众说纷纭千人千方,继而使参与诊断的医生们陷入被动。所以,为求自保,杜钟骏从宫里出来,又去找了工部尚书陆润庠,对他说:

大意是:六天才允许我进宫开一个药方,还不许我们这群医生互相交流,哪有这种治病的方法?我们这些人,从民间来到皇宫,本来想着治好了皇上的病,能够博取到名声与富贵。如今看起来,肯定是徒劳无功。如果将来治不好皇上的病,究竟是谁的过错?还要请陆尚书你出来说句公道话。

陆润庠的回复,与内务府如出一辙——“君不必多虑,内廷之事向来如此,既不任功,亦不任过,不便进言”,你不要想太多,宫里的事一向就是这样的,你的这些意见,我也不方便去说。

光绪皇帝

杜钟骏对“轮诊制度”的批评,其实也并非毫无道理。就常理而言,让医生每天诊视患者、让医生们互相交流意见,才是更好的办法。而且,“轮诊制度”走到最后,相当于将判断药方好坏的决定权交给了皇帝、太后及大臣等非专业人士。

比如,号称“名医”的马文植,1880年受诏入宫给慈禧诊脉,他开的药方就是先“呈内大臣、诸侍医看过”,再“进呈皇太后御览”,然后由李莲英传旨给众大臣,说太后觉得马文植拟的药方也不错,要他们商议一下,究竟是继续服用太医院之前的药方呢,还是改服马文植开的新药方。大臣们不傻,自然是绝不肯表达任何有倾向的意见,他们集体回奏说“臣等不明医药,未敢擅定,恭请圣裁”,我们啥也不懂,还是请太后老佛爷您自己来决定吃哪种药吧。慈禧没有办法,只好自己圣裁,她很“机智”地将太医院和马文植融为了一体——“仍用太医院方,明日同议,着马文植主稿”,用太医院的药方,但得让马文植来主稿。

这种对御医的不信任,和御医对专业决策权的甘愿让渡,发展到极致,往往就会变成皇帝自己出手更改药方。慈禧和光绪都干过这种事情。慈禧曾将薛宝田拟定药方里的“续断”擅自改为“当归”。光绪经常改动医生开的药方,比如擅自往里面加入乳香、紫花地丁、白芷,或圈掉药方里的杜仲和菟丝子,有时候还会直接下旨对御医进行业务指导,教他们怎么玩“君臣相佐”。

“皇帝自己出手写药方”这种事情,也见于欧洲。

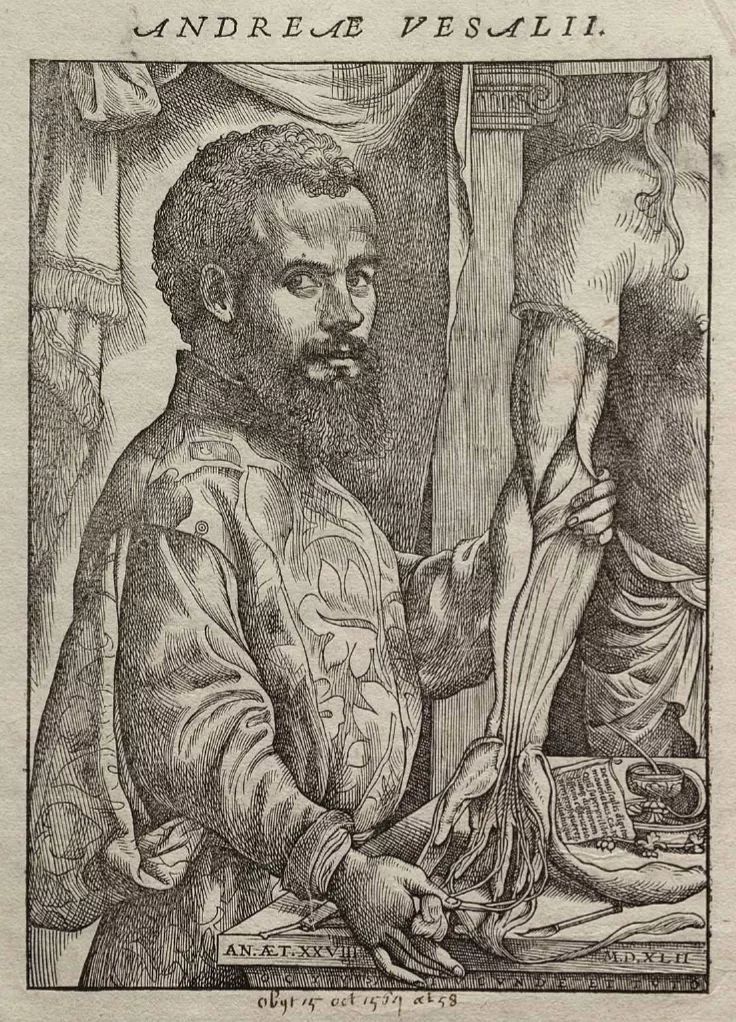

安德雷亚斯·维萨里(Andreas Vesalius)是文艺复兴时期一位伟大的医生,也是近代人体解剖学的创始人。他给神圣罗马帝国皇帝查理五世做过宫廷医生。查理五世常年受痛风困扰,又暴饮暴食不愿在饮食上自我节制,且觉得自己的宫廷医生都是无能之辈,所以更愿意尝试各种来自民间的偏方。维萨里任职期间,查理五世迷上了一种叫做“菝葜”的草药,不但强迫维萨里将之放入药方,还宣称该草药在治疗痛风方面有神奇的效果。维萨里不相信个案,也不愿玩糊弄游戏。他在诸多痛风患者身上使用“菝葜”做了实验之后,发表论文《论菝葜》,否定了查理五世的主观感受,认为他的痛风有所好转,是这段时间饮食控制得比较好所致,与菝葜毫无关系。

像许多未接受过基础逻辑教育的人一样,查理五世更愿意相信自己的主观个案感受,而非实验数据。所以,维萨里对“菝葜”疗效的独立见解,不但没有得到他的赞赏,反引起了他的愤怒。他下令让人去调查维萨里,想要看看他究竟是不是一个包藏祸心的“宗教异端”——在那个时代,被扣上“宗教异端”的帽子是有可能被烧死的。万幸的是,维萨里在言论方面小心谨慎,教廷什么也没有查到。

安德雷亚斯·维萨里

然而,若让皇帝撤去“轮诊制度”,听任医生们互相交流,其结果又大概率会变成一场糊弄。杜钟骏在《德宗请脉记》里,就不经意间记录下了一场这样的糊弄。

杜说,他们六位民间医生被举荐进京一段时间之后,光绪皇帝有一次下旨,让六人合作拟出一个“可以常服之方”,且给他们五天商议交流的时间。六人接旨后,推举了其中年龄最大的陈秉钧做主笔。陈秉钧拟出的药方“直抉太医前后方案矛盾之误”,会凸显出御医们之前开的药方有问题,众人都不赞成。杜钟骏还对其他五个人说:你们要是觉得自己能治好皇上的病,那就不妨批评太医们的药方;否则的话,还是不要说的好,会得罪人。然后,众人按照杜钟骏的主意,保留了陈秉钧的药方的头尾,将中间部分给改了,使人看不出是在“明言”太医们之前的药方有问题。而杜钟骏自己拟的药方,根本就没有拿出来给众人讨论。

对参与药方商议的杜钟骏来说,不得罪御医(以免遭报复)、不用自己的药方为底稿讨论(日后如果出了问题,自己不会成为主要责任人),比御医们的药方是否正确、自己的药方是否更好,要重要得多。

如此这般,皇帝与他的医生们就陷入到了一种漫长的死循环之中。皇帝无法信任医生,医生也不敢给皇帝提供关于疾病的独立见解。双方不再是一种简单的医患关系,而更像是在玩一种两败俱伤的攻防游戏。

参考资料

①朱维铮,《历史观念史:国病与身病——司马迁与扁鹊传奇》。

②杜钟骏,《德宗请脉记》

③杨津涛,《御医们的医术,通常都不高明》。

④朱石生,《天才永生:维萨里与实证解剖》。