光复新疆(一)

作者 | 罗马主义

1874年夏末,当张曜率领4000多名清军到达哈密的时候,当地的所有兵民,无论男女老少,全都哭成了泪人。

10年了!整整10年了!王师终于回来了!漫长得几乎要让人绝望的悲惨岁月,终于看到了尽头。

新疆的各族民众,他们已经经历了太多苦难,所有的人都紧紧地拉着张曜和他部下的手,内心激动得不知道说什么好,最后只是嚎啕大哭。

而张曜和他的部下们,也被眼前的一切给惊呆了,曾经繁华的入疆第一商贸名城哈密,现在早已变成了一片废墟,曾经摩肩接踵的集市,现在只剩下遍地白骨,曾经有数万人居住的城市,现在只剩下了两千来人,他们全都衣衫褴褛,面黄肌瘦,个个如惊弓之鸟,在残垣断瓦之中,苟延残喘!

这已经不是一个“惨”字可以形容的世界了,第一批入疆的清军,全都默默地流下了眼泪,他们来得太晚了。

但是大家还没有从激动的情绪中平复下来,入疆的第一批清军马上就发现,还有一个更严重的问题在等着他们,那就是缺粮。

长达10年的战乱,已经严重破坏了当地的经济生活,农业和畜牧业早已濒临崩溃,而白彦虎入疆以后,又在哈密一带大肆烧杀劫掠,又把所有残存的牲畜和粮食,几乎劫掠一空,导致这里已经陷入了严重的饥荒。如果不是张曜他们到来的话,恐怕这里也会变成无人区了。

可是张曜他们也没有带来多少粮食,因为后勤上的一系列问题,使得他们也补给困难。这件事甚至导致了一场政治风波,这又是怎么一回事呢?

原来就在肃州战役即将结束的时候,白彦虎窜入了新疆,击溃了哈密的清军,掳走了哈密王王妃,然后又连战连捷,导致北疆的局势陷入了危急之中。

因此驻守巴里坤的乌鲁木齐都统景廉,向朝廷发出了十万火急的求救文书,请求朝廷让左宗棠紧急出兵增援。

考虑到哈密和巴里坤是收复新疆的桥头堡,意义重大,所以左宗棠在得知了这个消息以后,立刻就命令,当时作为后备队的张曜提前入疆。等到收复肃州以后,金顺也率军随后跟进,务必要先保住哈密和巴里坤这两个根据地。

为了确保这次行动的成功,左宗棠还特意嘱咐自己的老搭档,户部侍郎袁保恒,让他做好后勤工作。

可是让左宗棠没有想到的是,还未出师就有人在暗中拆他的台,而且这个人,居然是他曾经最亲密最信任的战友,袁保恒!这是为什么呢?

由于当时肃州战役还没有结束,所以左宗棠无暇亲自过问张曜入疆之事,可是等到肃州战役结束后,他回过头来检查这个工作的时候,才发现后勤工作完全被袁保恒给搞砸了。

袁保恒和左宗棠的关系一直不错,事实上,他在帮助左宗棠平定关内的战斗中,立下了汗马功劳,所以左宗棠对他非常信任。

可是这一次,他没有和左宗棠商量,就自作主张把粮台设在了肃州附近,然后又购置了大量的马车,准备从这里向新疆运粮。

左宗棠一看到他这个部署,立刻就急了,从嘉峪关到哈密,700多公里的路程,途中要穿越大沙漠,中间又无处补给,你从这里往那儿运粮,要走一个多月,人畜来回要吃多少?能有几颗粮食运得上去?

其次,就算你想从这里往新疆运粮食,那也得买骆驼呀,马车怎么能翻越沙漠,这不是胡扯蛋吗?

而且这些都是最蠢的办法,在左宗棠看来,袁保恒至少应该明白,粮站要设在蒙古,从那里向新疆运粮,肯定比内地要便宜一些,快捷一些。况且这都不是最节省的办法,最好的办法,是就地采购粮食。

按说袁保恒帮左宗棠搞了这么多年的后勤工作,并不是一个水平很低的人,事实上,他是一个非常有能力的人,这么明显的问题,他怎么会看不到呢?

可是这一次,他却不知道哪一根筋不对了,对于左宗棠的劝说,坚决不听,他说古人不都是这么干的吗?汉武帝,乾隆,不都是从内地运粮到前线的吗?

可是左宗棠马上提醒他,司马迁在史记里写过,送30担军粮,只有一担能到达前线,要这样干,汉武帝和乾隆确实可以,因为他们那个时候是盛世呀,仓库里的钱粮多的都用不完。可是现在是什么时候?现在是国乏民穷的乱世,怎么能这么做呢?

可是袁保恒就是不听,非要坚持自己的安排,气得左宗棠只有上书参他。可是袁保恒就是不改,也上书为自己辩护,两人之间的关系一下子变得非常紧张。

虽然事实很快就证明左宗棠是正确的,因为马车根本就无法通过沙漠,所以虽然数量庞大,可是一点用处都派不上。

后来为了应急,袁保恒又临时搜集了一些骆驼,可是一头骆驼根本就驮不了多少粮食,而且走得还慢,要想供应一支上万人的军队,至少要十几万头骆驼来回不停地运输,这根本就是办不到的事情,袁保恒临时搜集的那点骆驼,简直就是杯水车薪。

按说袁保恒一直和左宗棠合作得不错,可是为什么在这件事情上面,他明知自己错了,也非要和左宗棠作对,而且还要逼着左宗棠,把这件事闹到了朝廷上,搞得朝野上下轰动?他这是出于什么动机呢?

这中间还真有隐情,因为他受到了一个人的指使,这个人希望让朝廷上下都知道,收复新疆有多难,他决心要阻止左宗棠出兵塞外,让朝廷下定决心放弃新疆。

这个人就是李鸿章。他这么做是出于什么目的呢?难道是因为嫉妒左宗棠,害怕他立下了不世功勋,风头盖过了自己吗?

还真不是,他这么做完全是处于公心。因为在他看来,大清要想再次崛起,就必须集中全部精力建设海军,大搞洋务运动,置办现代企业,修建铁路,兴办现代学校,只有这样,大清才能实现中兴。

可是这一切的前提是什么呢?那就是必须要有钱,而且要有很多的钱,才能实现这个目的。如果朝廷决定收复新疆,那就意味着要支出大量的金钱,挤占用于海军和洋务运动的钱,让自己设想的这一切,都成为泡影,所以他必须想尽一切办法,阻止左宗棠出兵新疆。

那么新疆该怎么办呢?在李鸿章看来,可以先搁置起来,只要能够像当时的朝鲜和越南那样,表面上臣服大清就可以了,至于什么时候再收复新疆,要等到以后国家强大了再说。

这就有点像我们今天对待台湾的思路一样,只要你同意92共识,只要你不公开宣布独立,我们就可以暂时维持现状,以后的事以后再说。

事实上,这个想法最早是曾国藩提出来的,他在这个问题上的思路,被李鸿章继承了下来。至于这个想法是对是错,那还真不是一两句话就能说得清楚的,我们会在以后慢慢分析。

我们现在只是让大家知道,李鸿章是铁了心要给左宗棠使绊子,他让袁保恒表演的这出戏,就是先给朝廷上下打个预防针,让他们知道,收复新疆这事会有多难,会花多少钱,让大家现实一点,不要好大喜功。

而对于左宗棠来说,收复新疆,维护祖国的统一,那可是他一生的夙愿,而且这还是当年林则徐亲自托付给他的重任,他绝不能辜负了这位先贤的嘱托。这又是怎么回事呢?

原来鸦片战争失败以后,林则徐成了战败的替罪羊,他被流放到了新疆,在这里,他并没有自暴自弃,反而对新疆问题产生了兴趣。

他发现清政府在新疆的治理方式中,存在很多问题,他认定新疆迟早会有一场大劫,于是特意绘制了新疆的地图,把其中的要害之处一一标明,准备在将来发生万一的时候,交给有用之人。

后来林则徐再次被启用,结束了流放,从新疆回到了内地。有一次他坐船路过湖南,和左宗棠偶遇,当时林则徐已经64岁,早已是功成名就的封疆大吏,而左宗棠不过是一个37岁的乡间举人,还没有踏上仕途。

可是就在和左宗棠随便聊了几句以后,他立刻就发现,此人乃是不世奇才,随即邀左宗棠上了自己的官船,和他促膝长谈,越谈越兴奋,最后竟把自己画好的新疆地图,交给了当时还是布衣的左宗棠,嘱咐他将来一定要维护祖国的统一。

我们要知道,古代可没有什么复印机,也没有什么照相术,画一幅地图,那可是要费老鼻子劲的,所以林则徐的这幅地图,一定耗费了他大量的精力,肯定是一个孤本,而他居然把它送给了第一次见面的左宗棠,这需要何等的信赖?!

我们不能不佩服林则徐的眼力,我们也不能不信服冥冥中确有天意,因为就在30年以后,真的是林则徐当年委托的这个人,挑起了收复新疆的重担,用上了林则徐当年画的那幅地图。这件事的概率,要多低有多低,但它居然真的就发生了!

不过话虽如此,左宗棠还没有出门,就被袁保恒故意黑了一下,而且接下来,张曜给他带回来的消息,又给了他当头一棒。

张曜告诉他,北疆已经变成了人间地狱,所有的人都挣扎在死亡线上,别说在当地买粮了,当地人现在还指望着我们去救济他们呢,现在该怎么办?

这个消息对于左宗棠来说,无异于一个晴天霹雳,因为就在这个时候,金顺也率军出塞了,正在赶往哈密,准备随后前往巴里坤;徐占彪率领的川军也在路上,这三支军队加起来有1万多人,吃饭问题该怎么解决?

虽然这三支军队的战斗力是强悍的,根据俄国旅行家皮亚赛斯基博士的记述,张曜军虽然只有4000多人,却有一门克虏伯后膛炮,十门能发射开花弹的劈山炮,十挺七管加特林机枪(有些资料记载是马克沁机枪,应该是错误的,因为这种机枪,当时还没有被发明。)

金顺军和徐占彪军也差不多是类似的装备,可是根据张曜传回来的消息,前往乌鲁木齐的路上,有大片大片的无人区,根本就没有粮食可以搜集,因此没法向前推进。不解决粮食供应,连据守哈密都成问题,这该如何是好?

与此同时,另外一个坏消息也传来了,左宗棠原来设想的,从内外蒙古采购粮食,运往新疆的办法也行不通,因为那里的成本也不低,一担粮食从蒙古运到巴里坤,最少也要花十七八两银子,简直就是天价。

这是后来金顺到达巴里坤以后,向朝廷汇报的价格,而且即便肯出这个价钱,也买不到多少,因为毕竟在草原上种粮食的本来也没几个人,想采购到供应上万人大军的粮食,那绝对是做梦。

看来这个从古到今,一直困扰着中原王朝向西域用兵的关键梦魇,又再次笼罩在了左宗棠的头上,他该怎么解决呢?

除了这个问题,其实左宗棠还面临着另外一个问题,也就是收复新疆该不该归他管。虽然这看起来不像是一个问题,而且所有的人都已经默认,他就是收复新疆的唯一人选,可是毕竟还没有公开任命。

因为左宗棠现在的正式头衔是陕甘总督,可是按理来说,新疆应该由伊犁将军、乌鲁木齐都统来负责,也就是荣全和景廉的事情。所以这个名分问题,也是一个让他困扰的事情,他必须解决。

既然说到了伊犁将军荣全,我们还要把他前面的故事继续讲下去。荣全收到朝廷的命令,让他前去接收伊犁以后,立刻就动身从乌里雅苏台前往科布多,这两个地方现在都已经不属于中国了,全都在蒙古国境内。

说到这里,我忍不住吐槽两句,关于蒙古独立这件事,国共两党一向是互相指责,实际上,这些说法通常都忽略了一个事实,那就是当大清灭亡以后,蒙古人必然会走向独立,因为蒙古人之所以效忠于中原政府,是因为他们效忠于清朝皇帝。

有人会问,这两个说法不是一回事吗?其实还真不是一回事,因为双方最初建立紧密的关系,是由于蒙古王公和大清皇室之间的联姻关系,比如康熙的老妈孝庄皇太后,她就是一个蒙古人。

事实上从努尔哈赤开始,双方就变成一家人了,所以几乎每一个清朝皇帝的身上,都流着蒙古人的血,而每一个蒙古王公的身上,也流着满族人的血,因此他们之间的关系,是先私后公。他们的逻辑是,因为双方是亲戚,所以他们才效忠于皇帝本人,所以才效忠于大清政府。

因此当辛亥革命爆发,清朝皇帝退位以后,外蒙古的王公们,就已经不再有义务,效忠新诞生的共和国了。不过大清官僚出身的袁世凯,却非常明白这个道理,所以他优待了退位的清朝皇帝,让他依然住在紫禁城内,因此也就暂时羁绊住了蒙古王公。

可是这个举动,却遭到了当时“进步”社会舆论的一致批判,大家都觉得这是革命不彻底的表现,至于清帝是维系蒙古和中原关系的核心纽带,是维护祖国统一的关键砝码,却没人在乎这件事。

因为当时孙中山领导的革命党人,甚至都不承认自己和满族人蒙古人是同一个民族,他们认为满族人就是胡虏,他们的目标就是要驱逐他们,建立一个纯粹的汉人社会,他们想要建立的国家,只有长城以南的汉族地区,他们的目光,在当时是很狭隘的。

所以今天的中国之所以没有小到,只有孙中山最初设想的那么芝麻大的一块地方,我们还得感谢袁世凯,毕竟在大清多年的宦海生涯,让他的视野远远超过了当时的革命党人。他明白大清统治下的满蒙汉藏回,都是属于中华民族的,所以他才确定下了五族共和这个口号,因此才有了今天这个中国疆域的基础。

但是当时的革命党人并没有这样的远见,所以冯玉祥还是把溥仪从紫禁城里赶了出去,这在当时好评如潮,可是这也导致蒙古和内地的最后一点心理联系被切断了。

再加上苏联为了对抗日本,把蒙古作为缓冲国,暗中支持和操纵蒙古独立。在这两个因素的作用下,外蒙古再次脱离了中华民族的怀抱,国共两党都没有能力阻止这件事的发生,这是历史的必然,怪谁也没有用。

好了,言归正传。荣全刚走到半路上,就遇到了哈萨克穆斯林匪帮的袭击,100多人的队伍,就有50多人阵亡,道路如此的艰险,别说去伊犁了,连塔尔巴哈台都去不了。

这要是放在一般人身上,早就打道回府了,可是荣全并没有放弃。经过拼死奋战,他摆脱了哈萨克穆斯林匪帮的攻击以后,立刻派人向根嘎扎勒僧喇嘛,也就是白活佛,还有徐学功求援,请两人派出队伍,帮他打通前往塔尔巴哈台的道路。

两人收到了荣全的求救信之后,非常仗义,立刻派出了部队前来支援荣全,历经了千难万险以后,荣全终于到达了塔尔巴哈台。

考虑到光是到塔尔巴哈台都这么难,如果再直接赶往伊犁的话,那就更困难了,于是他就在到达塔尔巴哈台之前,先派了一个叫多仁泰的清军将领,前去和俄国人接头。

1872年1月20日,在土尔扈特蒙古人的帮助下,荣全终于到达了塔尔巴哈台,清朝政府在叛乱发生了7年之后,再次光复了这里,不过这座昔日的边贸重镇,现在已经变成了无人区。

但是荣全还是决定举行一个仪式。他带领众人,首先祭奠了这场战争中的所有受害者,然后正式宣布,清朝政府又恢复了塔尔巴哈台的控制权,接着又在已经变成了废墟的残城边上,临时搭建了几个小窝棚,开始了行政工作。

很快,多仁泰就带回来了伊犁的消息,俄国人同意和荣全会谈,但是他们还在搞一些小动作,逼迫残存的大清官员和属民加入俄国国籍,而这些人中,很多人在当年曾经投降,或者加入过穆斯林叛军,由于害怕将来被朝廷追责,所以现在都举棋不定。

听到这个消息后,荣全觉得事态很严重。他认为俄国人有吞并伊犁的想法,如果这里残存的维吾尔人、土尔扈特人、锡伯索伦族人,都加入俄国国籍,那将来的谈判将非常困难。

于是荣全立刻上书朝廷,要求马上赦免这些人,避免他们加入俄国国籍,同时考虑到这些人的生活,已经陷入了极端困苦的境地,荣全建议朝廷立刻给他们提供援助,让他们感恩朝廷,为将来收回伊犁,打下民意基础。

荣全的建议得到了朝廷的批准,于是他马上派人携带银两前往伊犁,告知残存的各族人民,朝廷已经大赦了他们,同时购买粮食救济这些人,让他们不要加入俄国国籍。

荣全的这些措施,收到了非常好的效果。伊犁一带残存的各族民众,对这个结果喜出望外,同时对朝廷的雪中送炭感恩戴德,他们中的大部分人,都没有加入俄国国籍,这为后来的谈判,打下了良好的基础。荣全在这件事上,是立了大功的。

接下来,荣全和俄国代表科尔帕科夫斯基,在俄国境内进行了第一次谈判。俄国人表示愿意归还伊犁,但是有一个先决条件,就是大清政府必须派大军前来接收。

出人意料的是,除了这个条件,俄国人既没有提到重新划定边界,也没有要求赔偿军费,只是不停地催促大清政府,尽快派兵来接收,而且越快越好。

这个消息被传回了北京,大部分人都认为,这是俄国人故意找的借口,他们明知大清现在无力进军新疆,所以想以此为借口赖着不走,逐步把伊犁蚕食为己有,明显是包藏着祸心。

可是有一个人却觉得,俄国人可能是真的希望大清出兵新疆,帮助他们击败阿古柏,所以俄国人的力量,也许是可以借用的。那么有这个想法的人是谁呢?他就是左宗棠。他总是和别人不一样,那么他的这个判断是正确的吗?

事实上,左宗棠可能是当时所有人中间,唯一一个正确判断了俄国人动机的人,就像所有的国家一样,俄国人的内部也不是铁板一块,确实有些人想吞并伊犁,可是更多的人认为,这会是一个愚蠢的举动,为什么他们会这么想呢?

因为对于俄国人来说,他们最终的目的地,是南边的大海,阻碍他们实现这个目的的最大敌人是英国人,这是事关两个国家对全球霸权的争夺、关系到双方国运的问题,所以对俄国人来说,也要搞好合纵连横。

那么谁是俄国必须打击的对象呢?显然是土耳其、伊朗、阿富汗和中亚三国,因为只有从这个方向上,俄国人才能最快地靠近大海。

而英国人显然不能让俄国人达成目的,所以他们倾尽全力,阻止俄国人进攻这些国家,甚至不惜亲自动手,和俄国人打了一场腥风血雨的克里米亚战争,目的就是防止土耳其落入俄国人的手中。

那么俄国人作为反击,就要夺取中亚三国,威胁英国人的殖民地印度,以此获得战略上的主动权,所以俄国人的战略方向是向南挺进。

至于中国,你说俄国人想不想夺取中国的土地?他们当然想了,可是有一个问题,向东离大海实在太远,俄国人不可能通过进攻中国,获得南方的出海口,因为那得把中国灭国才能做到,这显然是痴心妄想。

所以在圣彼得堡的俄国战略家们认为,不应该过分地激怒中国,因为这样有可能被英国利用,让中国成为英国对抗俄国的棋子。大清虽然已经很虚弱了,可是毕竟体量庞大,俄国现在维持在南方的攻势,就已经很吃力了,如果再在东方开辟一条新战线,那属于自寻死路。

俄国人不仅仅不想激怒中国,甚至在1872年,为了能集中精力对付土耳其和伊朗,尽快征服中亚三国,圣彼得堡甚至都容忍了阿古柏的存在,就是出于这种考虑。

可是国际形势风云变幻,1873年,英国人支持土耳其和阿古柏结盟,让阿古柏变成了土耳其的属国,这一下子就激怒了俄国人,这相当于让土耳其在俄国人的东面埋下了一把刀子,这是俄国人不能容忍的。

虽然英俄两国,为了避免直接爆发冲突,刚刚在1873年签了一份协议,规定阿富汗是英国人的利益范围,俄国人不能入侵,同时根据两国之间必须存在缓冲国的原则,虽然没有明文规定,但事实上,阿古柏也在英国人的保护范围之内,因为在他之后就是印度,只是由于阿古柏并不是一个合法政权,而且还是在中国境内,所以不方便写在条约之中,但这是双方都默认了的事实,就像条约中也没有明文规定,俄国可以吞并中亚三国一样,但英国人事实上已经让步了。

可是阿古柏和土耳其结盟的做法,让俄国人认为英国人破坏了协议,所以突厥斯坦总督考夫曼,立刻组织了一支2万人的大军,准备进攻阿古柏。

虽然俄国国内的强硬派,对于阿古柏义愤填膺,可是真的要让沙皇同意出兵,沙皇还真下不了这个决心,因为这可不是一件开玩笑的事情,会同时得罪中国和英国,特别是后者,当时的世界老大。那可不是一件闹着玩的事情,搞不好又会爆发第2次克里米亚战争。

在这种情况下,一些俄国人就想,能不能鼓动清朝政府尽快出兵,借他们的手干掉阿古柏,既能化解俄国人面临的威胁,又让英国人连屁都放不出来一个,这岂不是一举两得的妙计?

所以俄国人要求大清派兵来接收伊犁,就是想向大清政府传递这个意思,不过这个消息,却被清政府的大部分官员给误读了。

1873年,当左宗棠平定了关内的穆斯林叛乱以后,俄国人的这个想法更加强烈。可是就在这个时候,他们在北京的间谍机构,也就是驻北京的教会,得知大清对新疆存在两种不同的意见。于是他们觉得,必须要做点什么,让清政府尽快出兵。

可是对于英国人来说,他们非常不希望大清政府出兵新疆,这不利于他们遏制俄国人的战略,所以他们必须阻止大清收复新疆。

于是收复新疆的战役还没有开始,就已经变成了一场国际竞争,俄国人开始不断地派出“旅行家”,到甘肃去打听他们心目中的主战派,左宗棠的动向;英国人也没闲着,他们的公使不断去拜访李鸿章,希望他能出面阻止这场战争。

这大概是有史以来,外国势力第一次全面地介入清朝的内政问题。当然,他们的手法都很巧妙,英国人给李鸿章讲的是发展经济的重要性,发展海防的必要性,强调大清没有能力同时兼顾塞防和海防;俄国人则是向左宗棠通报阿古柏的消息,告诉他对方的种种弱点,暗示他一定能马到成功。从此以后,中国的内政问题,再也不像以前那么单纯了,那么究竟谁会占了上风呢?

就在金顺军到达新疆后不久,左宗棠经过深思熟虑以后,给朝廷上了一份奏章,提出了收复新疆和解决粮食问题的办法。与此同时,东南沿海突然出了一件大事,终于让李鸿章下定决心,正式向朝廷上了一份奏章,公开建议放弃新疆,一场事关大清国运的大辩论就此爆发了。最后的结果会怎么样呢?

=====================================================

光复新疆(二)

作者 | 罗马主义

琉球群岛这个名称,可能对大部分人来说都很陌生,它具体在哪里?由多少个岛屿组成?它的历史是怎么样的?估计很少有人说得清楚。

琉球群岛最早被发现于中国隋朝,作为古代皇帝必做的白日梦之一,隋炀帝大概也想长生不死,于是让羽骑尉朱宽驾船遨游东海,去寻找仙人。

朱宽在航行的过程中,无意中发现从台湾到日本九州岛之间,有一连串岛屿,远远望去,就好像一条巨龙浮在水中,时隐时现。于是,他把这串岛屿命名为琉虬。

虬,即没有长角的龙。史官写史书的时候,觉得和龙相关的字眼不能乱用,就把琉虬改成流求,后来又写成了琉球,这就是今天琉球群岛名称的由来。

写到这里,有人可能会问了,我们不是在讲左宗棠收复新疆吗,怎么又扯到琉球群岛去了呢?

以前中国人写史,视角往往很狭隘,只盯着中国国内发生的事情。这样写明朝以前的事尚且可以,因为那时的世界基本上是互相隔绝的,但是在明朝中期以后,大航海已经让世界连成了一体,再这样写史就成井中窥天了。

事实上,我们过去对明朝中后期之后发生的很多事情的传统看法,往往都是错误的。就像我们以前提到过,明朝的最终覆灭,很大程度上是因为受到了小冰河气候的影响,再加上欧洲的30年战争,影响了美洲白银对中国的供应,致使明王朝经济崩溃。

这些才是明朝覆灭的根本原因,而不是传统史学里认为的统治者是否有德,因为明朝的政治制度很完善,皇帝能发挥的作用有限。所以从不上朝的万历皇帝,照样能痛殴穷凶极恶的日本,天天勤勤恳恳的崇祯,却只能在歪脖子树上吊死。

同样,要搞明白清末发生的一系列事件,我们就必须先搞清楚,东海上那一串小岛上曾经发生过的事。毕竟,它可是引起后来一连串蝴蝶效应的那只小蝴蝶。

更何况我们这里所讲的琉球群岛,并不是一个异域,它自明代以来,就一直是中国的属国。这片群岛甚至本应出现在今天的中国疆界之内,只因蒋介石一念之差,谢绝了罗斯福的盛情相邀,没有派兵去占领这片群岛,否则整个东海都将成为中国的内海,中国将向东延展几百公里,成为世界上海疆面积最大的国家,再没有什么钓鱼岛这些烦人的事了。

那么发生在这片群岛上的故事,又怎么会影响到几千公里之外收复新疆呢?一只蝴蝶在南美洲的热带丛林里扇扇翅膀,真的可能引起万里之外的一场飓风吗?

世界上的事情,还真是这样。这一串在历史书中常常被忽略的海中小岛,很大程度上影响了整个东亚的历史,包括日本的倒幕运动、明治维新,以及后来的甲午战争,甚至中日两国的国运。这又是怎么一回事呢?

事情还要从明朝初年说起。朱元璋创业成功坐稳天下之后,突然觉得这么大一个喜事,不应该光是自己高兴,也应该通知周围的邻居一声,让大家都知道蒙古人已经歇菜了,他才是现在已知世界的老大,从此以后,大家可以快快乐乐做他的马仔了,都由他老人家罩着。

所以在明洪武五年(1372年),一个叫做杨载的使臣,来到了偏僻的琉球群岛,传达了老朱的最新指示。

当时琉球群岛上有三个国家,没事以互殴为乐,听到这个消息,都立刻表示要衷心地拥护朱老大的领导,紧密地团结在朱老大的周围,从此以后提高思想觉悟,和邻居们和谐共处。

在这三个国家中,中山国是明朝最大的藩属国,国王姓尚。他很快就接受了全盘汉化,后来统一了琉球群岛,直到演化成了我们现在所说的琉球国。

接下来,琉球国老老实实地给大明做小弟,每一任皇帝登基,都要由大明来册封。大明也很照顾这个小老弟,通过朝贡贸易,让这个海外小邦赚得钵满盆满,变成了东亚海上贸易的重要节点。

琉球国过了一百多年闷声发大财的好日子,直到明朝的万历年间才戛然而止。为什么会出现这种情况呢?因为日本人崛起了!

织田信长在这个时候统一了日本,他本想取代天皇,结果被明智光秀暗算,死在了本能寺。丰臣秀吉随后继任了他的职位,摘下了“日本统一”这个桃子。

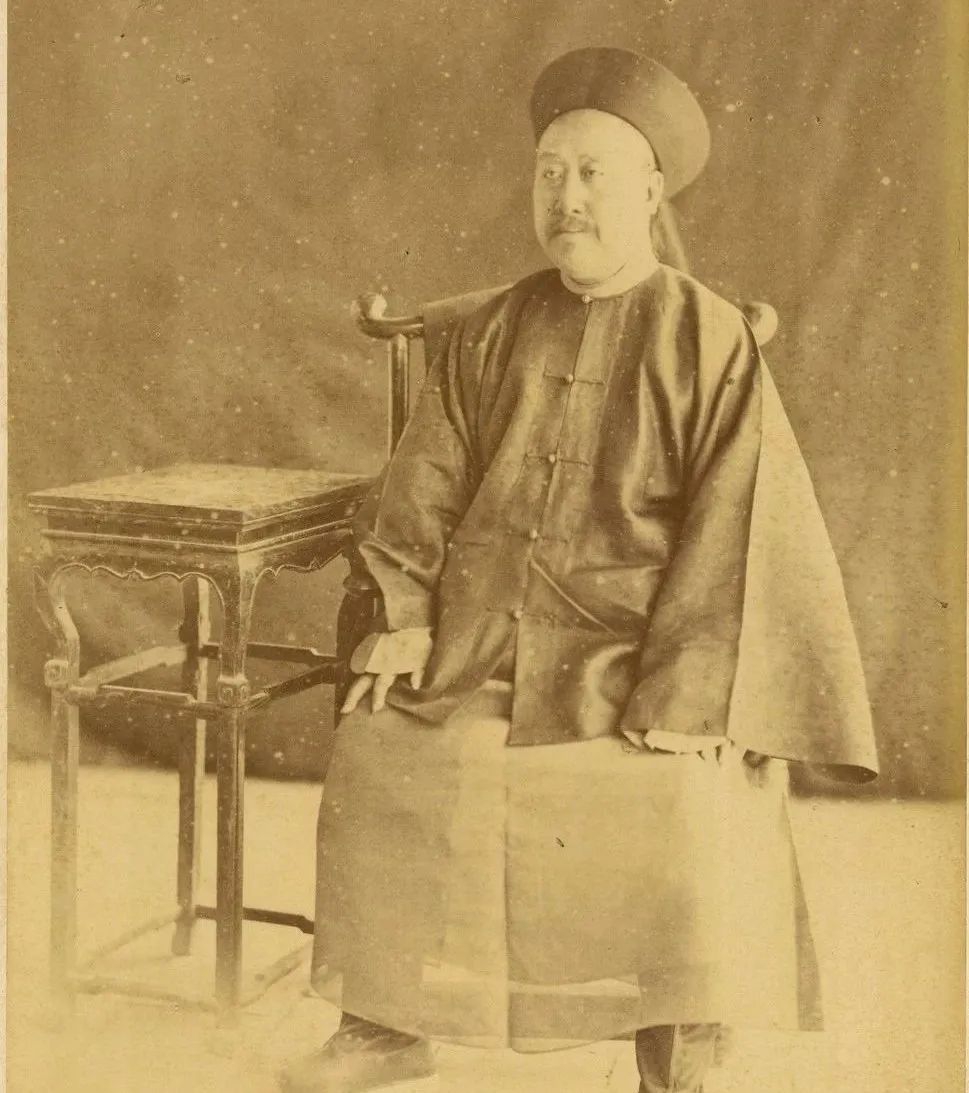

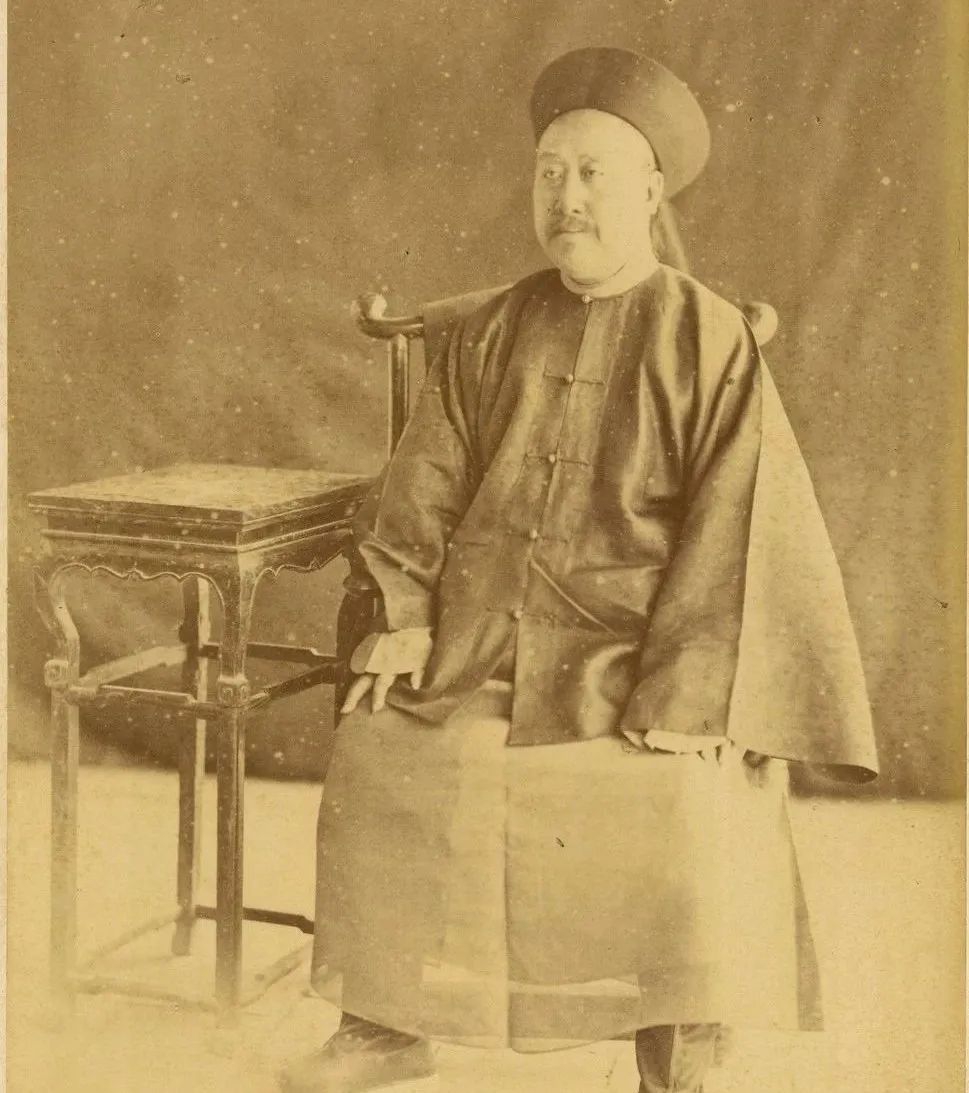

丰臣秀吉

但是,丰臣秀吉想要坐稳这个位置并不容易,因为他的手下全是打了多年内战、已经习惯了杀人放火的强盗,他必须给这帮恶棍找一个出路。他无法从日本国内拿出足够的赏赐来安抚这些人,所以他只能目光向外盯上了朝鲜,甚至打起了大明的主意。

但这又和琉球有什么关系呢?还真有关系。因为在日本的战国时期,琉球主要靠和日本的各个大名,做明朝商品的转口生意发财,所以日本人都知道这个海国的存在。

因此丰臣秀吉在入侵朝鲜之前,自然也就想起了琉球,让他们必须选边站队。

于是丰臣秀吉派人通知琉球国王,说他这么多年来,通过不公平的贸易,占了日本人很多便宜,所以现在日本人出兵攻打朝鲜,他必须知恩图报,马上出兵出粮相助,不然日本人就会让他死得很难看。

琉球国王一听,让他跟着日本人打朝鲜,相当于背叛明朝老大,怎么能做这种事呢?!

可是如果不去的话,日本人很可能真的会派兵来袭,琉球国自然不是对手。老大明朝虽然强大,可是隔得太远,到时候能不能及时来救,还真是一个问题。

左思右想之后,琉球国王最后打定了主意,兵是绝对不能派的,那是立场问题,背叛老大的后果会很严重。粮可以给一点,不然一点都不表示,很可能马上就会吃眼前亏。

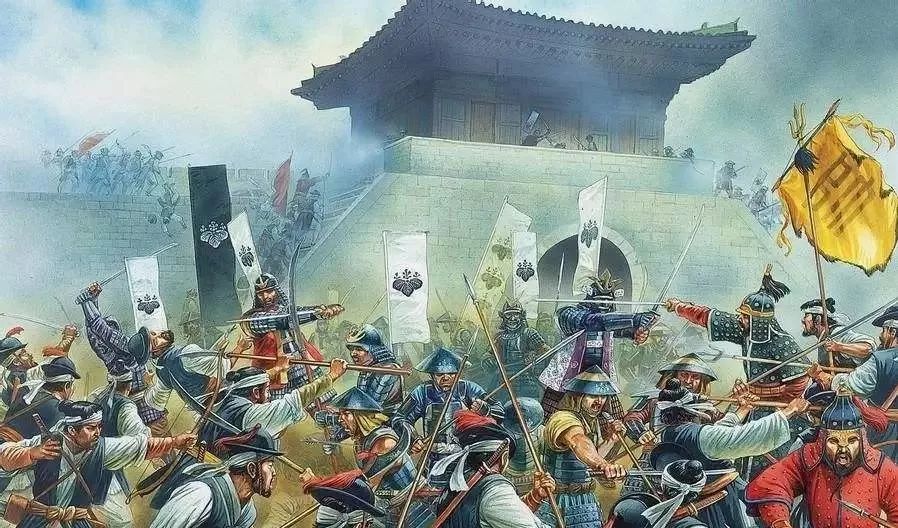

随后,日本人侵略了朝鲜,这就是著名的壬辰倭乱。明朝出兵援朝,也就是赫赫有名的万历三大征之一,结果日本人大败,丰臣秀吉在绝望中病死,德川家康在随后的内战中获胜,开创了幕府时代。

不自量力地挑战大明,再加上连年的征战,导致日本国贫民穷,德川家康不得不想尽一切办法到处捞钱。

大概也是因为穷疯了,有一天他忽然想起来,上次战争的时候琉球好像只给了一点粮食,没有给够丰臣秀吉想要的数量,也没有出兵相助。他觉得这是一个好借口,可以借此找琉球讹上一笔钱。

于是他派出使臣给琉球国王说,你欠了我一大笔钱,就是上次出征朝鲜时,你没有给够的那些,必须马上还给我。

琉球国王一听,心想你这是什么逻辑?你张口问我要钱,我愿意给多少就给多少,现在可好了,我没有给够你想要的数,就变成我欠你的钱了,简直没天理。于是,琉球国王拒绝了他这个要求。

这个回答让德川家康很生气,本想教训一下琉球,可是琉球是大明的小弟,日本这个时候刚刚战败,不敢再公开挑战大明。但是他又咽不下这口气,于是一直琢磨着怎么报复一下琉球。

不久之后,日本国内一个叫萨摩藩的诸侯知道了这个消息,于是它主动请命,声称要替德川幕府完成这个心愿。

萨摩藩又是什么鬼呢?它是日本四岛中,最南的九州岛上,一个不成气候的诸侯,这时候也穷得快混不下去了。这又是怎么回事呢?

原来这个萨摩藩的大名,也就是当地的统治者,岛津家族,最近流年不利,先是在日本侵略朝鲜的战争中,被丰臣秀吉抛下当了替死鬼,几乎丢了所有部队;接着在回来的内战中又站错了队,成了德川家康的敌人,在关原大战中损失惨重。

虽然他后来获得了德川家康的宽恕,没有被清算,但是真正的原因是他所在的地方太穷了。

萨摩藩是位于九州岛南部的一块穷乡僻壤,即今天的鹿儿岛县一带,在日本的最南端。这里大部分都是山地,没有什么良田,所以德川家康觉得,即便没收了他的封地也没有什么油水,再加上太偏远不好管理,不如干脆做个人情,这才放了他一马。

虽然岛津家族逃过了这一劫,可是连续几次投机失败让他们耗尽了财力,现在穷得叮当响,连养活手下那群武士都成了问题,所以自然也钻到钱眼里去了。

事实上萨摩藩早就在打琉球的主意了,因为在当时日本国内的农耕社会里,他们已经不可能再通过战争来扩展土地,所以自然也找不到任何发展机会,因此只能目光向外。

可是未经幕府同意,岛津家族也不敢轻易在国外挑起事端,现在有了这个机会,他们自然不会放过。所以双方一拍即合,幕府默许了萨摩藩入侵琉球。

对于幕府来说,如果萨摩藩得手了,他们可以分点利;万一引起大明的激烈反应,他们也可以推卸责任,让岛津家族去当替罪羊。

于是在1609年,萨摩藩以追讨欠债为借口,出动3000人偷袭了琉球国,攻占了琉球国的都城首里,即今天冲绳群岛的那霸附近,掳走了琉球国王和大臣,抢走了琉球的所有财富,然后迅速逃回鹿儿岛。事实上他们又干起了自己的老本行——倭寇!

不过当时的岛津家族掌门人岛津家久,是一个很阴险狡猾的家伙,他的志向可不仅仅只是当一个强盗,所以他不但抢走了琉球国所有的金银财宝,还把琉球国所有的文书抢跑了,就是为了能回去研究研究,看看还有没有什么额外的油水。

没想到这一次,幸运之门终于向岛津家族敞开了。岛津家久研究了一番抢来的文书以后,他忽然发现,琉球居然是一只能下金蛋的鸡。这又是怎么回事呢?

原来琉球国和大明朝廷的朝贡生意,是受到了特别优惠的,每年都可以进行。然后琉球国把这些从大明王朝得到的商品,又卖往朝鲜和日本从中获利,简直富得流油。

岛津家久发现这个秘密之后,想出了一个疯狂的计划。他一方面给德川幕府上供了一些金银,算是追回的“债务”,然后又劝说他们不要吞并琉球国,免得得罪大明。

另一方面,他又暗中威逼琉球国王尚宁投降。为了达到这个目的,他甚至当着琉球国王的面,活活煮死了坚决不投降的亲华派大臣郑逥,最终迫使琉球国王屈服。

接着他强迫琉球国王留下当人质,放了一部分他认为听话的琉球官员回去,装作什么事都没有发生一样,继续和大明进行贸易,但是油水必须全部归他。除此以外,他还强迫琉球国每年向他交纳大量的税赋。

两年以后,已经被捻了胆的琉球国王才被放回,被迫割让了靠近鹿儿岛附近的很多小岛,而且把每年收入的1/3上交给了萨摩藩。

不过萨摩藩为了朝贡贸易的利益,并没有吞并琉球国,反而挖空了心思,让琉球国看起来就像什么也没发生一样。

为了瞒住大明以及随后的大清,不影响两者之间的朝贡贸易,他们要求琉球国继续使用汉文字、穿汉服、用汉姓,而且每次大明或者大清派使者来,他们派去的监督官员全都藏起来,生怕被大明和大清发现。这种状况,居然持续了二百多年。

看到这里,有人可能会问,你说这么多,还是没有看出来到底和新疆有什么关系呢?不急,接下来的事情就是关键。

靠着琉球国这只能生金蛋的鸡,萨摩藩这个本来在日本穷得叮当响的诸侯,居然变成了日本最富有的诸侯,后来竟然成为了反对幕府势力中的主力。

在倒幕战争中,长州藩靠人多,萨摩藩靠钱多,双方强强联手,最终推翻了不可一世的幕府,迎来了明治维新,并且在新政府的权力结构中分了一大杯羹。比如明治维新时期的一些著名人物,像是西乡隆盛,大保久利通等等,都是来自萨摩藩。

由于萨摩藩是靠吸血发的家,加上日本的明治政府有很大一部分人来自萨摩藩,所以这些家伙刚一上台,就想把萨摩藩以前成功的经验,继续复制到整个日本。

因此在1870年,日本外交部官员佐田白茅,在萨摩藩官员的支持之下,提出了“征韩论”,提议占领朝鲜、台湾、菲律宾,公开吞并琉球,让这些地方就像琉球为萨摩藩带来财富一样,也为日本带来源源不断的资金,实现日本的强国之梦。

贪婪的日本人直到1871年,还依然享受着琉球国和大清政府之间,隔年朝贡贸易带来的利润,依旧像吸血鬼一样,紧紧地叮着这只能生金蛋的鸡。

不过到了这个时候,朝贡贸易带来的利益已经不大了,因为中国已经被西洋人打开了国门,另有很多渠道和中国做生意,朝贡贸易已经可有可无了。再加上日本这时候已经开始了内政改革,撤藩置县,一部分人就想公开吞并琉球。

但是这样做有一个问题:萨摩藩多年来为了朝贡贸易所设的这个局,在法理上清楚无误地表明,琉球是完全属于大清的,日本人没资格插手。日本人忽然发现,他们在这件事上有一种作茧自缚的感觉。

不过就在1871年,发生了一个意外,让这群冒险家一下觉得峰回路转,看到了吞并琉球的机会,甚至产生了更大的野心。

事情的起因是这样的,有一艘琉球国的船在海上遇到了台风,飘到了台湾附近,船上的人弃船登陆,不幸遇到了台湾原住民。这些人当时还处于没有开化的原始社会,一个个赤身裸体,披发纹身,以猎人头为荣。

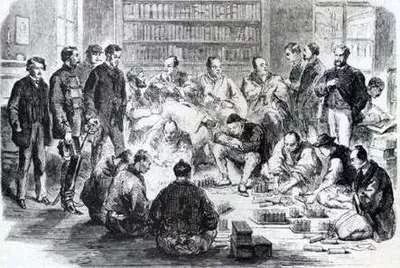

台湾原住民

琉球国的船员遇到这样一群人,自然是倒了八辈子血霉。他们上岸以后,误闯入了一个叫做牡丹社的原住民村落,所有人的东西都被抢了个精光,有50多人被杀害,剩下的10多人拼死拼活,终于逃入了汉民的村庄,才得以侥幸生存。

这种事并不是第一次发生了,来往海上的水手都知道台湾有这么一群原住民,还是原始的猎头族,谁碰上谁倒霉。道光年间,琉球的遇难船只,也有两次碰到了原住民的遭遇,都落到了类似的下场。

但是这些人,每一次只要逃出了原住民的地盘,就会受到汉民和官府的救助,给他们提供食宿和医疗,让来往的海船送他们回家。这一次也不例外,当地政府为所有侥幸逃出的人施以了援手。

以前日本人从来没有为这事发过杂音,因为从法理上来讲,这不关他们什么事,毕竟这是清政府和琉球国之间的问题。而且他们还生怕暴露了暗中侵占琉球国的丑事,会导致清朝政府中断和琉球的朝贡贸易。

1873年,日本外务大臣副岛种臣率队前往大清,借交换《清日修好条约》之际,探听大清的虚实,伺机为开战寻找借口。

他们在来之前就已经商量好了对策,如果清政府承认对台湾管理不当,导致台湾原住民杀害琉球船民,那么他们就借机敲一大笔钱;如果清朝政府说他们管不了原住民,那么显然台湾的原住民地区就不是大清的统辖地,属于无主之地,那日本人就有权占领。

而且明治天皇还下诏,要把这些回答白纸黑字写清楚,让大清不能抵赖,到时候他们就能在国际上站得住理。

从这一点可以看得出,日本人有多阴险。不过换一个角度来说,这也恰恰是萨摩藩人的特点,因为他们处在日本的最南端,很早就在和外国人打交道,所以他们很可能是当时东亚世界里对现代世界最了解的人,甚至远远超出了清朝政府中的洋务派官员。正是由于这群人掌握了日本政府,所以日本后来能顺利推进明治维新,并最终崛起,这绝不是一个偶然。

为了证明这一点,我再给你讲一个故事,你就可以看得出,萨摩藩人对外关系的处理能力是如何高超。

1862年,萨摩藩大名外出的时候,有几个英国商人不懂日本人的规矩,骑马妨碍了大名队伍的行进,这在日本文化里,是逆天大罪。所以不等大名发话,开道的武士就按传统,毫不犹豫砍死了一名挡路的英国人,还砍伤了另外两人。多亏大名的家臣眼尖,发现前面是外国人,及时拦住了行凶的武士,剩下三人才侥幸逃过一死。

不过萨摩藩已经闯了大祸,英国人当然不肯善罢甘休,立刻要求幕府严惩凶手,同时赔偿10万英镑,幕府立刻把责任推给了萨摩藩。

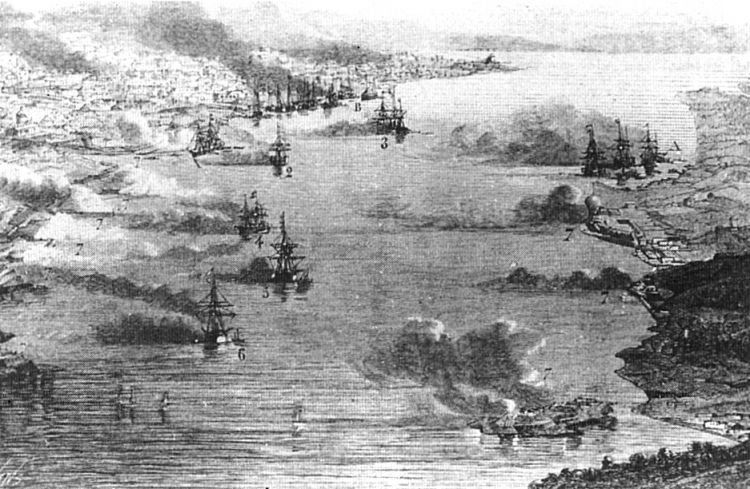

于是英国派出了由7艘军舰组成的远东舰队,开赴鹿儿岛,扣留了萨摩藩的三艘蒸汽轮船(注意,这个时候萨摩藩就已经有蒸汽轮船了),要求萨摩藩严惩凶手,同时赔偿2.5万磅英镑。

由于翻译错误,萨摩藩大名岛津忠义以为英国人要他负责,他当然不能接受,于是竟一不做二不休,主动开炮袭击了英国舰队,居然击毙了63名英国水兵,重伤了一艘英国军舰,轻伤了两艘英国军舰,自己仅损失了17人,可见该藩战斗力之强。顺便提一句,后来的日本海军军神——东乡平八郎,也参加了这次战斗。

这场出其不意的进攻打了英国人一个措手不及,英国舰队被迫撤出了战斗,前往横滨。但是战斗刚一打完,萨摩藩内部立刻冷静了下来。他们知道英国人虽然吃了一点小亏,但是早晚会卷土重来,如果硬扛下去,自己最终必然失败。所以他们马上派人去向英国人求和,并表示愿意严惩杀人的武士,同时赔偿2.5万英镑。

这个举动让英国人大为吃惊,因为他们万万没有想到,他们眼中的这些野蛮人,居然会在得胜之后主动求和,还接受了之前的全部条件,这让他们不得不对萨摩藩刮目相看。

后来萨摩藩又频频向英国人示好,不但主动派人去英国留学,还加强了和英国之间的贸易,最后双方竟然成了盟友。在后来的倒幕战争中,英国人居然站在了萨摩藩一边,所以这帮人的外交能力之强,由此可见一斑。

而同时代的大清,蒙古亲王僧格林沁也曾在大沽口重创过英国舰队,可是他和当时的清朝政府却不知道见好就收,反而变得更加狂妄自大,导致第二次鸦片战争的升级,不仅仅让自己全军覆没,还丢了北京城,毁了圆明园。双方之间的水平高下立分。

所以当日本人来到北京的时候,大清的外交官员自然不是他们的对手。按理来说,日本人根本就没有资格和大清讨论琉球船员被害事件,因为这实在不关他们一毛钱的事。

可是这帮人很狡猾,打着替琉球国伸张正义的幌子,几句话就把大清官员给套住了,逼得大清官员不得不对这事作出解释,而且和他们预料的一样,大清官员百般推诿,说杀害船员这事不怪我们,原住民都是一群野蛮人,我们根本管不了。

日本人一听暗自高兴,好吧,既然你这么说,写在纸上,我们就不怪你们了。大清官员一看日本人这么好“糊弄”,高高兴兴地签字画押。可是他们万万没有想到,自己反而正中了日本人的圈套。

日本人的狡猾,可不仅仅只表现在这一点上,他们很懂得操控国际舆论,他们请美国人李仙得,也就是以前美国驻厦门的领事,担任日本侵台的政策顾问,希望通过他来获得美国的支持,借机影响其他西方列强的立场。在这一点上,日本人又比清政府高出了一大截。

在做足了准备功夫以后,1874年5月,日本人突然在台湾登陆,第一次入侵台湾。清政府被震惊坏了,倒不是因为日本人入侵台湾,而是他们忽然发现,自己竟然没有海军!

虽然左宗棠当年在福建设立了中国第一个造船厂,可是建造的都是适用于内河和沿海作战的小吨位炮艇,并不适合远洋航行。

所以即便清朝政府派出左宗棠以前的搭档,即当时最懂“海军”的船政大臣沈葆桢,担任钦差大臣防守台湾,军队也只能靠租用外国轮船才能到达台湾,派往台湾的小炮艇,事实上也只是装装样子,真的要开战的话,瞬间就会被对方击沉。

要不是日军遇到了一个他们没有想到的敌人——热带疾病,那么台湾可能在这一年就已经沦陷了。

第一次入侵台湾的日军,由于准备不足,对台湾不够了解,部队中有多达16,000人因为疟疾、黄热病、霍乱失去了战斗力,还未开战就已经败在了蚊叮虫咬之下,整个远征军几乎瘫痪。

日本人看到这个情况,也知道这次冒险完蛋了,所以他们马上请英国公使出面,趁中国人还不知道日本人的实际情况,立刻斡旋议和,并立即派遣了出自萨摩藩的全权大使——大久保利通和清政府谈判。

虽然清朝政府此时已经先后两次,派出了1万多人的洋枪队前往台湾威慑日本人,可是清朝政府也生怕真的打起来,因为清朝政府没有海军,日本人一旦封锁了海峡,他们完全没有办法向台湾提供后勤援助。

所以既然日本人愿意和谈,那清政府自然也赶快答应。可让人郁闷的是,清政府又在谈判中上了日本人的当。日本人坚持要求清政府承认,日本出兵台湾是“保民义举”,当时清政府的谈判官员,并没有仔细推敲这句话背后的含义,以为日本人只是想找回一点面子,于是轻率地答应了。

可是这样一来,就等于承认了琉球的人民归日本人保护,也就相当于承认了琉球属于日本。所以后来日本以此为借口,有理有据地吞并了琉球,结果清政府又被日本人耍了。

发生这件事的时候,恰好是张曜进兵新疆的时候。本来李鸿章虽然对西征有看法,但是在中国的传统语境中,主张弃地的人,将来一定会被当成奸臣,以李鸿章这样的老江湖,自然不会出面干这种傻事。所以他只是在背后搞点小动作,然后私下嘀嘀咕咕,说点坏话,并没有公开反对。

再加上英国公使威妥玛,三番五次来劝说他出面阻止西征,虽然他很赞同英国公使的说法,可是他不想让人觉得他变成了外国势力的代言人,恐成为众矢之的,所以不管他内心多么纠结,都更不愿抛头露面了。

可是,这次日本入侵台湾把他逼到了墙角。虽然他早就觉得日本是中国最大的威胁,只要日本没有真正动手,这一切都只是一个预感而已。

但是这一次不一样了,当日本人真的打上门来的时候,李鸿章发现自己竟然完全束手无策。更要命的是,日本人同时还在长崎预留了一个舰队,准备在全面开战的时候袭扰中国沿海,牵制中国对台增援。

由于没有海军,李鸿章完全无法知道这支舰队的动向,再加上中国海岸线漫长,根本不可能处处设防,万一日本人在中国防御薄弱的地方登陆,打了就跑,那沿海一带就会陷入全面混乱。

所以在这段时间里,负责东南沿海防御的李鸿章恐慌到了极点。他无力可使,只能听天由命,幸好日本人最终因为遇到了意想不到的困难,愿意停战,总算度过了这场危机。但这场风波,着实把李鸿章吓出了一身冷汗。

所以合约刚刚一签订,李鸿章立刻决定要用最快的速度建设海军,巩固海防。但是他马上就发现他做不到,因为没有钱!那钱都到哪里去了?

钱都用在西北了!为了平定陕甘穆斯林叛乱,每年的直接军费支出,就有600多万两白银,间接开支还有两三百万两白银。清朝政府一年的收入也不过六七千万两白银,这就用去了1/6到1/7左右,剩下的还要用于大家的正常开支,吃喝拉撒之上。毕竟国家这么大,还有那么多官员和军队要养,除去这些用度,哪里还有钱呀?!

李鸿章终于坐不住了。西边有阿古柏,东边有日本,塞防和海防,都是要命的事,可是他想来想去,觉得大清帝国确实没有能力兼顾两个方向,必须做出取舍。为了帝国的未来,哪怕背上一身骂名,他也必须挺身而出了!

于是李鸿章终于公开上书,提出了著名的海防论。他建议放弃新疆,因为那里毕竟相隔遥远,就算有危害,一时半会儿也显现不出来;而东南沿海毕竟是国家的命脉所在,一旦出了问题,大清帝国就会彻底完蛋,所以现在不能三心二意,必须痛下决心,做出决断。

本来朝廷里的主流意见是坚决要收回新疆的,现在被日本人这么一闹,大家这才发现,大清帝国竟是如此的虚弱,四面都危如累卵。

就连最支持左宗棠的慈禧太后和恭亲王,这时也动摇了,因为李鸿章说的全是事实。眼前这个烂摊子,就那么一点钱,补了西边补不了东边,该如何是好呢?

朝廷上的大臣,为此吵成了一团,慈禧太后也是心烦不已。再加上她那个不长眼的儿子同治皇帝,在这个关键时候居然提什么修复圆明园,气得她把他骂得狗血淋头。结果这小子觉得自己就是一个完全不被重视的傀儡,干脆自暴自弃,跑去逛八大胡同,染了一身脏病,现在卧床不起。

家事国事,全都乱成了一团麻,刚刚步入40岁,人到中年的慈禧太后,发现自己扛着千钧重担。帝国到底该何去何从?她到底该如何决断呢?

在苦思冥想了很久以后,她还是拿不定主意,于是她就写了封信,问了左宗棠三个问题:

1,新疆到底有没有收复的价值?收复新疆到底会不会耽误海防?

2,现在的清军,到底打不打得过阿古柏?能不能速战速决,会不会打成持久战?

3,在国家这么穷困的情况下,以前的运输办法显然都行不通,那要如何解决向新疆运粮的问题?

这三个问题的回复,将决定新疆的命运,更将决定大清帝国的命运。那么左宗棠会如何回复呢?