蒋经国日记于2020年2月份在美国斯坦福大学正式对外公开后,迄今引起的最受关注的新闻热点,是众人发现蒋经国在1954年10月30日的日记中,留下了这样一段文字:

“梦见亡友继春……他在生时曾与章姓女相识,未婚而生孪子,当在桂林生产时,余曾代为在医院作保人,后来竟有人误传此孪子为余所出。后来章姓女病故,现此二孩已十有余岁,为念亡友之情,余仍维持他们之生活。”

“亡友继春”,指的是蒋经国在赣南时很器重的下属王继春。王于1939年夏出任上犹县长,1943年3月7日因病去世,年仅36岁,“死后一贫如洗,连双袜子都没有,只剩下装书籍的旧箱一个,破毯一床”。蒋经国在挽联里说他是“半世飘零,死犹做客,只赢得两袖清风,循吏传中夸首继;一生贫病,终未成家,最怕听满门鳏寡,杜鹃声里哭残春”。①

“章姓女”即章亚若,“孪子”即章孝慈与章孝严兄弟(二人在1954年尚未改姓蒋)。蒋经国这段日记,既否认自己与章亚若之间存在婚外情关系;也否认章亚若所生的双胞胎(孝慈与孝严)是自己的孩子。所以,不但读到这段日记的媒体人黄清龙“非常震惊”,仍然在世的蒋孝严听说后也“很惊讶”。②

不过,无论是在媒体上披露这段日记之人(黄清龙),还是对两蒋日记有研究的学者(林孝庭),都一致认定这段日记是一则谎言。理由是,蒋经国与章亚若之间的真实关系,见于他1941-1942年左右的日记。在那些日记里,蒋经国自称“慧风”,昵称章亚若为“慧云”。周末见不到来上班的章(章是蒋的秘书),蒋就会“自觉精神无寄托之处,心神不定”;又常自感对不起章,“不知其能谅我之苦心乎?”希望对方能体谅自己的难处。章怀孕后,蒋经国在日记里说,自己一度决心向妻子蒋方良说出实情,然后结束二人的婚姻关系,但又因孩子的问题而心存犹疑。章生下双胞胎后,蒋经国又在日记里说,“接电报知亚若已生二孪子,欣喜至极”。③

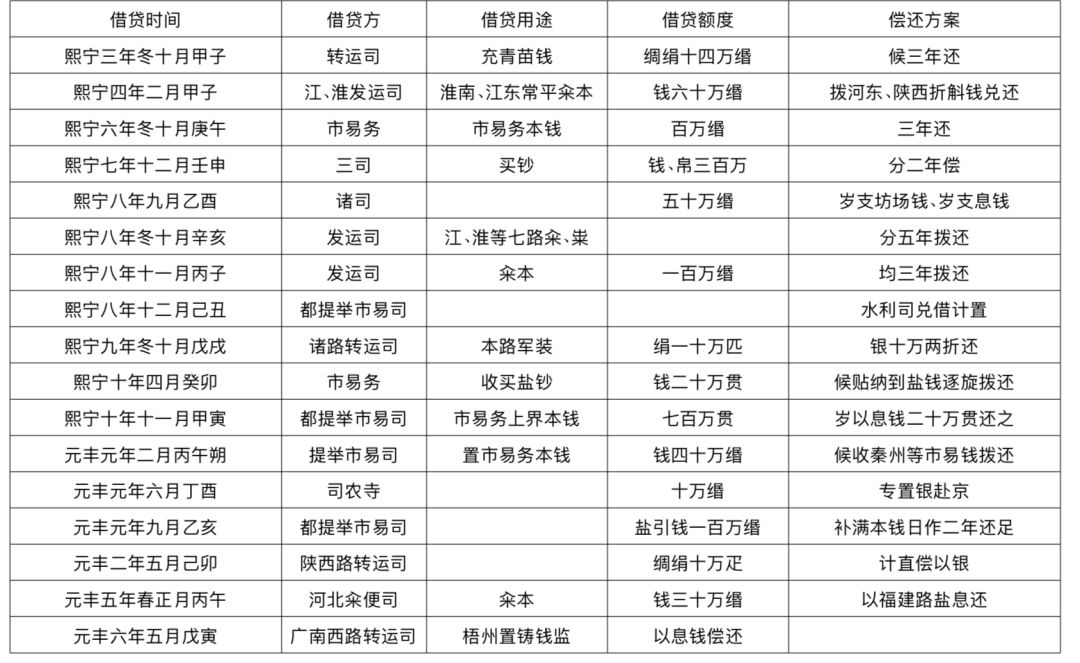

另一个可证蒋经国1954年那段日记为假的依据,是王继春的去世情形。章亚若生下双胞胎的时间是1942年2月,突然去世的时间是1942年8月。王继春的去世时间是1943年3月。按常理,若王继春是双胞胎的父亲,则其母去世后,理当将两个孩子送至父亲处抚养——王继春并未结婚,不存在家庭关系方面的障碍。尤为不可理解的是,王继春去世后,在蒋经国的操办下,举行了规模宏大的追悼会,与会者数千人,送来挽联六百多幅。追悼会的现场,却是“无妻、无儿、无女陪吊,只好由年过七旬的老父在灵前陪吊答礼”。此外,因痛惜王继春的英年早逝,蒋经国当时还写了一篇长达万余字的悼念文章《追念我的革命伴侣王继春》,发表在《中央周刊》上,文章里提到王继春的家人只剩下年迈的老父亲,无一字说他留下了两个年幼的双胞胎孩子。④

蒋经国所撰《追念我的革命伴侣王继春》

一种合理的推测是:蒋经国之所以要在1954年的日记里,写下这样一则谎言,主要原因是其父蒋介石会阅读他的日记。也就是说,这段日记是写给蒋介石看的。

蒋经国写日记的习惯始于1937年,主要是受蒋介石的影响(也是一种要求)。蒋介石自己有写日记的习惯,日记于他同时具有记事、反省、修身、发泄等诸多用处(不同时期侧重点有所不同)。他也希望儿子和下属,也能效仿自己每天写日记。作为督促,除口头要求外,他还会大批购买日记本分送给下属和蒋经国兄弟。

比如,1938年12月15日,蒋介石的日程表里有“寄粤、桂各将领日记”一项,也就是给粤系和桂系的高级将领送去日记本,要他们写“阵中日记”;同月27日,日程表里又有“分送日记”一项,也是在给人送日记本。1941年11月30日,日程表里有“分发明年日记本”一项,同年12月5日,日记里记载“寄经、纬日记本”,这些也是在给下属和蒋经国兄弟送日记本。1941年8月7日,日程表里有“各部呈缴阵中日记”一项,1945年10月26日,日记里记载“催呈各师阵中日记”,这些则是在向下属索要工作日记。⑤

蒋介石究竟从何时开始向蒋经国提出要求,说要阅读他的日记?这个问题很难考据出一个具体的日期,但可以做一个大致的判断。如前文所言,在1941-1942年间,蒋经国的日记中不但有章亚若的存在,而且还存留有“接电报知亚若已生二孪子,欣喜至极”这样的文字。考虑到迟至1954年蒋经国仍在日记中刻意说谎掩盖自己与章亚若的关系,可知此一时期的蒋经国日记尚具备一定的私密性,尚无需送交蒋介石阅读(若蒋介石看过这些日记,蒋经国也就无需在1954年说谎了)。但这种私密性并没有维持太长时间。在1944年1月2日的蒋介石日记里,有这样一段记载:

“下午批阅经儿日记,于我亦得益非尠。此儿能不入固执与孤僻之途,而自趋于高明中庸之道,则庶几有成。”

次日,蒋介石又在日记中写道:

“晚军事会报后与经儿谈话,父子互观日记办法,最有益于伦理与修养也。”

由此可知,蒋介石不但索阅蒋经国的日记,也会将自己的日记拿给蒋经国观看。

图:蒋经国

这种“父子互观日记”的习惯,一直维持到了蒋介石的晚年。比如1971年1-2月份,蒋介石曾集中时间阅读了蒋经国上一年度的全部日记,然后在自己的日记里写下了诸如“日间看经儿去年日记,精神为之一振”、“看经儿去年日记,……前途大有可望”、“看经儿去年日记有益”、“看经儿去年日记解闷”、“看经儿去年6、7月日记,心甚安乐”、“经国日记今日全部阅毕,悲喜交集”等读后感。⑥

蒋介石的这些读后感,全部聚焦于“可继我事业”、“足以继承我事业也”这一考察目标。如此也就不难理解,为什么蒋经国要在1954年的日记里,就章亚若和双胞胎的真实身份,撒下那样的谎言——该年,正是蒋介石欲确立蒋经国为继承人的关键年份,也是外界对蒋经国批评之声四起的年份,比如吴国桢在该年初公开上书蒋介石,点名批评蒋经国是社会进步的“一大障碍”,要求将其送往美国读书,不许介入政治。蒋经国与章亚若之间的婚外情,自也不免汇入到了这种批评的暗涌之中,且迟早会传入蒋介石的耳中。作为预防,在日记中掺入一段谎言,就成了一种最便利的“自证清白”的手段。

章亚若

蒋经国的这段日记虽然不真,却也并非毫无史料价值。如前所述,它至少可以证实,蒋经国1941-1942年间那些记载了真实的“蒋章关系”的日记,蒋介石是没有读过的。进而,它也证伪了蒋孝严的某些说法——比如他在《章亚若死亡之谜》一文中说,“母亲曾要父亲尽快将身怀蒋家骨肉一事禀报祖父,并要求接纳。父亲于1941年10月为此专程前往重庆,伺机做了禀报。返回桂林后非常兴奋地跟母亲说,委员长对整件事表示了解,而且很高兴又有了两个孙儿”⑦——若蒋经国真在1941年就向蒋介石和盘托出了真相,那么,他1954年日记里的谎言,又是写给谁看呢?

这段日记也有助于今人重新审视章亚若的死亡。

自1980年代以来,对于章亚若在1942年8月的突然去世,中文知识界流传着各种各样的阴谋论。有说杀人者是知晓了真相的蒋介石,也有说杀人者是中统的陈立夫;有说杀人者是军统的戴笠,也有说杀人者是蒋经国在赣南的忠实下属。而蒋孝严在《章亚若死亡之谜》一文中,是倾向于相信最后一种可能性的:

“我确定母亲是被谋害的,主谋就在赣州专员公署,父亲身边的人,且深受经国先生器重和绝对的信任,出于对经国先生极端的忠诚和崇拜,……必须趁早去除经国先生政治发展的遗患——一个手无寸铁的弱女子章亚若。”⑧

之所以说蒋孝严是“倾向于相信”,是因为他在文章中并未提供有力的证据、以证实凶手是“护主心切”的蒋经国身边之人。相反,蒋孝严调查梳理得到的章亚若去世前后的情形,与蒋经国亲信王升所持的“在酷暑感染急性痢疾、抢救不及而终”之说,要更为契合。

图:双胞胎兄弟1948年摄于南昌

据《章亚若死亡之谜》一文,章亚若去世的前一天,自外面用餐归来,途中曾发生呕吐,“回家进门时就跌跌撞撞,路都走不稳,而且脸色苍白”。家人认为章得了急症,找出万金油之类的药物给她服用,熬过了一个晚上。次日起床后,章再次呕吐,并伴有腹泻。于是由人搀扶,步行前往省立桂林医院就诊,住进了单人病房。入院后有医生给章扎了一针,不久后章感觉“天旋地转,眼前漆黑”(对人如此喊),然后晕了过去。医生闻讯赶来,要求陪护者(也就是负责照料章的蒋经国身边人)去买冰块,理由是“病人体温太高”;待陪护者买了冰块回来,章已病危,进入抢救阶段,医院开具的病危通知书里有“血中毒”的诊断。不久,医院宣布抢救无效,章亚若死亡。

上述症状,与“中毒型急性痢疾”几乎完全一致:

“细菌性痢疾是由志贺菌属引起的肠道传染病,而中毒型细菌性痢疾则是急性细菌性痢疾的危重型。起病急骤,临床以高热、嗜睡、惊厥、迅速发生休克及昏迷为特征。……病死率高,必须积极抢救。……志贺菌内毒素从肠壁吸收入血,引起发热、毒血症及微循环障碍。……本病潜伏期通常为1-2天,但可短至数小时,长达8天。”⑨

考虑到如下几点:

(1)蒋经国1941-1942年间日记里对章亚若的感情是深厚且可信的。

(2)蒋介石在1940年代不知晓自己有一对双胞胎孙子,社会舆论也不知晓晓章亚若和双胞胎的存在(以报纸有无报道为准)。

(3)蒋孝严走访考据得出的章亚若去世前后情形,与王升一再向他强调的诊断结论“急性痢疾”的症状高度一致。

笔者认为,除非有更为直接而凿实的证据出现,否则最合理的判断应该是:章亚若乃是死于急症,而非谋杀。

注释

①钟元亿,《王继春其人其事》。

②《蒋孝严不是蒋经国之子?》,台海网2020年6月3日。

③黄清龙,《蒋孝严身世恐难有科学鉴定的一天》。

④蒋经国,《追念我的革命伴侣王继春》,《中央周刊》1943年第35-38期。

⑤蒋介石日记,抗战历史文献研究会电子版。余不赘注。

⑥《蒋经国日记2020年2月开放,所有权争议缠讼多年终获进展》,澎湃新闻2019年11月3日。

⑦蒋孝严,《章亚若死亡之谜》,《百年潮》2006年第8期。

⑧同上。

⑨《儿科学》第2版,江苏凤凰科学技术出版社,2018,第146-147页。另可参见:岑顺邦,《抢救成人中毒型细菌性痢疾19例报告》,《右江医学杂志》2001年第2期。

===================================================================================

说一说皇帝的“内库”。

众所周知,在中国古代,内库指的是皇帝贮存私财的仓库,它的全称很多,有大盈内库、内藏库、内承运库等名目,内库是一种统称。与内库对应的概念是国库,也就是贮存国家财富的地方。有人如此称赞这种制度设计:

“(宫廷必须)量入而出,不能去抢朝廷的钱,朝廷的钱是统治国家、管理国家用的,分得非常清楚。当宫里没钱得时候,实在没办法了,可以去找朝廷借点……”①

但真实情况绝非如此理想。一者,历朝历代皇帝的“私房钱”,皆是来源众多且数额巨大;朝廷与宫廷的账目也很难“分得非常清楚”。二者,皇帝花钱缺乏制约,经常入不敷出,需要由国库补足差额;在有些朝代,皇帝往内库捞取私房钱的力度极大,又导致国库枯竭时必须求助于内库。

早在先秦时期,周王便已掌握有专供享乐的私财;到了汉代,又有“少府”专门主管皇室的私产。从唐宋到明清,内库的规模一直在不断扩大。②

内库财物的由来历代不同。其中最直接也最常见的,是地方官员的进贡。比如,汉灵帝即位后:

所谓“中府,即是内库之一。汉灵帝让地方官员直接向自己进贡的奥妙在于,官员们置办贡品耗费的是地方财政,贡品到了汉灵帝手里,却变成了皇帝的私产。这一手转化,实可谓敛财有道。

唐代也是如此,税赋纳入国库,而“贡献宜归乎天子,以奉私求”——节度使、刺史等地方官员进贡的财物,归皇帝私人支配。到了唐代中后期,地方官员又发明了“日进”“月进”等名目——他们在国家正税外,开征各种杂税,然后将所得的十分之二、三进贡给皇帝,剩余部分全部收入私囊。唐宪宗后来发动削藩战争,依仗的便是各地进贡到内库的财物。③

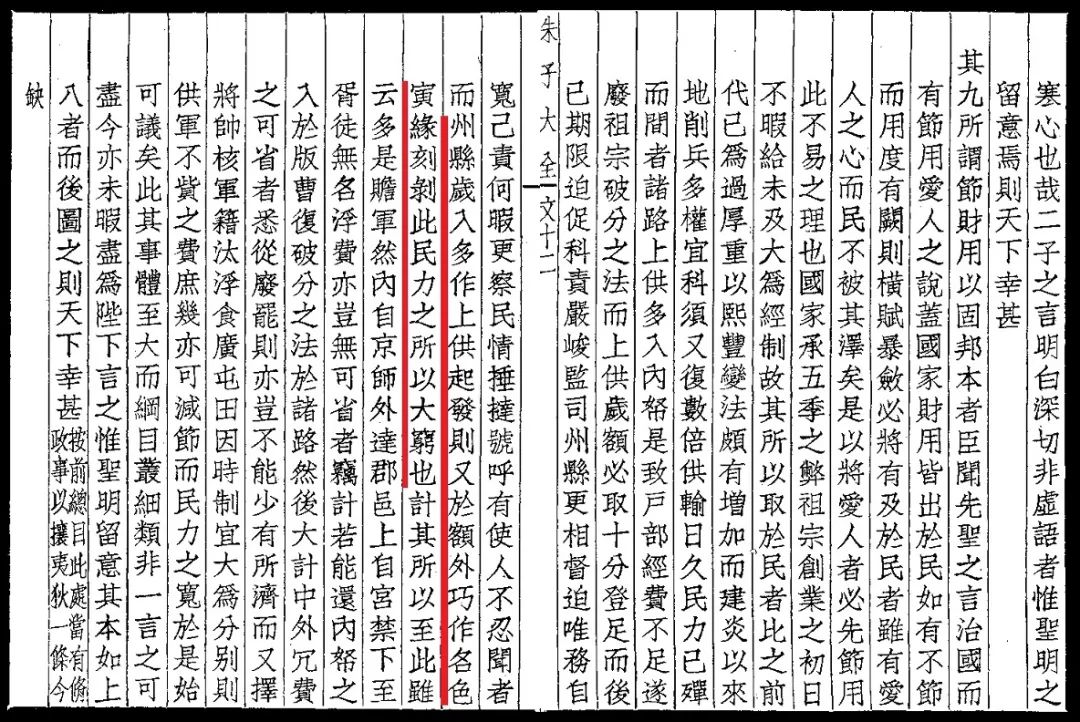

宋代则将“上供”绢帛定额化,要求各地每年均须按规定额度向内库上交财物。地方官员为按时“上供”,常巧立名目盘剥百姓,以至朱熹感叹说,“此民力之所以大穷也”。 ④

皇帝内库的第二项收入与土地有关,主要手段是通过侵占土地设立皇庄,来收取地租。

汉代皇帝的名下,有大片的园林与沼泽。百姓在其中耕田、打猎、打渔、砍柴等,均需缴纳“假税”,意即租借土地的税。这些“假税”收入全归内库,由少府管理。

皇庄这个名称出现于明代,意思是皇帝私有的土地。明孝宗时期,皇庄面积有120万多亩,按照“亩征三分银输内库”计,内库一年至少可从皇庄获利二三十万两白银。清代的皇庄,主要分布在东北、华北地区,乾隆年间皇庄总面积达185.9万亩,年收入在白银15万两左右。到了宣统年间,内务府每年仍能从皇庄获利约10万两。⑤

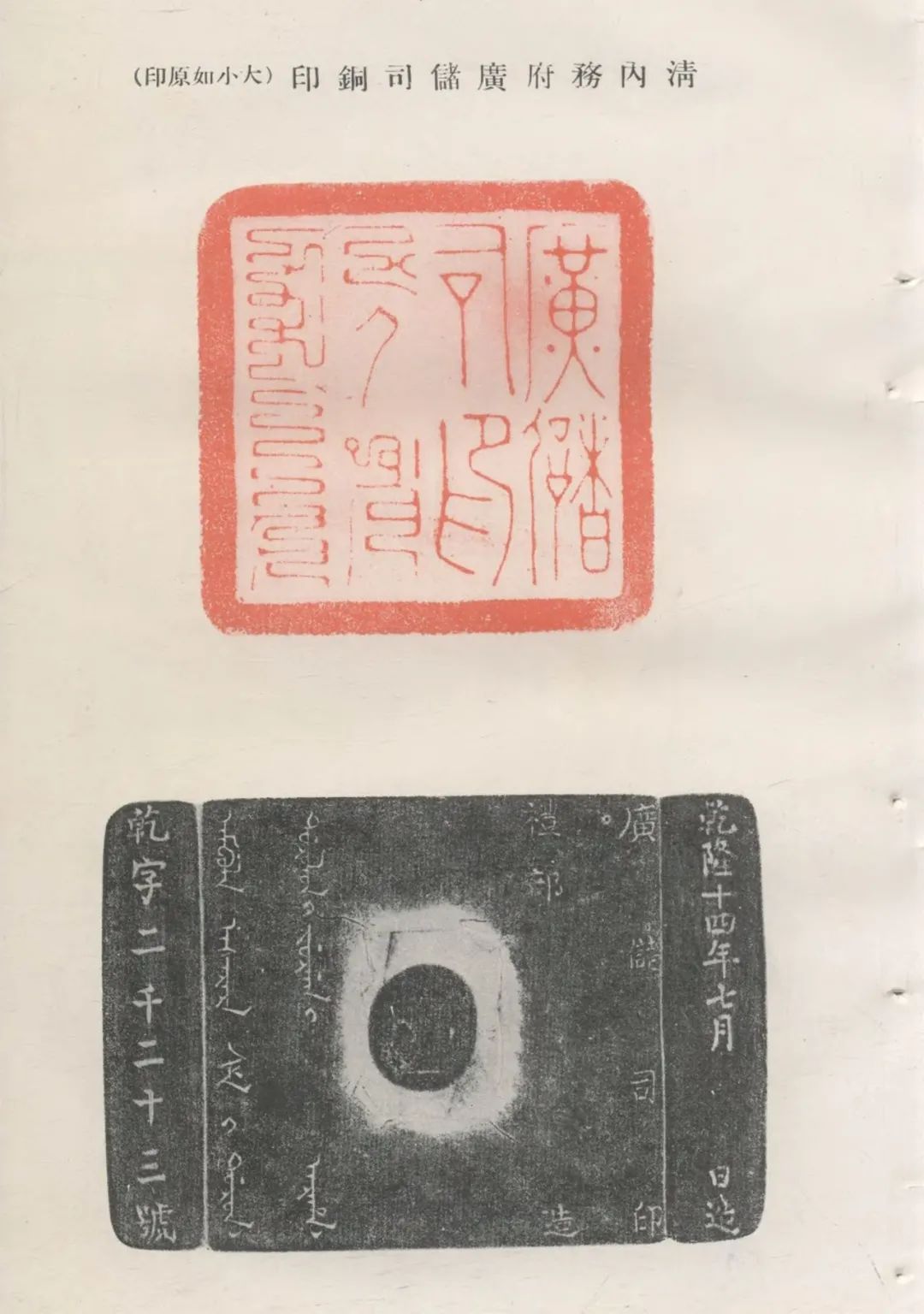

♦ 清代内务府广储司铜印,引自《文献丛编》1934年第21期

内库的第三项大宗收入,是国家正税以外的税费。具体包括工商税、新铸钱币、卖官鬻爵、签发度牒、金花银等名目。

工商税的情况历代不同,以明代“矿监税使”的盘剥力度为最大,实际上相当于在正规赋税征收系统之外,又另造了一套征税系统。其中“矿税”一项,仅自万历二十五年到三十三年,征入内库就有约白银300万两。“矿监税使”是晚明一大弊政,无数家庭因之破产。

“金花银”是明代内库的一项特别收入。它的本意,是将那些“不通舟楫”省份的田赋折算成银两征收,金花银便指足色有金花的上好银两。这笔钱名义上看着属于国家正规税赋,其实绝大部分入了内库。明英宗时代,“金花银”一年可收白银100万两,其中约90万两成了内库存银;明神宗时,“金花银”每年的定额增加至120万两,也是几乎全部进入了内库。⑥

清代皇帝的内库中,还包括了数额巨大的“盐课”收入。两淮盐政在乾隆三十五年,向内务府纳银50万两。张家口、山海关等地关税盈余直接上交内务府,其中崇文门一地,在嘉庆五年便向内务府造办处上交了税银3万余两。清代内务府还有一项独特收入,叫做“人参变价”。即将宫中多余的人参(当时东北人参采挖由皇室垄断,所得人参全部送入宫中)拿到市场上出售。鼎盛时期,内务府每年可从人参获利数十万两。

此外,官员缴纳的罚金、官员被查抄的家产等,许多时候也是直接进入内库。严嵩被抄家时,查出黄金3万余两、白银300余万两,便是半数充作军饷,半数归入内库。

北宋由三司使主管全国财政,但三司使不能干涉内库。宋真宗还规定:“内藏库专副以下,不得将库管钱帛数,供报及于外传说,违者处斩。”意思是,内库官员若泄露库中财物数额,将被处死刑。有了这样严酷的保密制度,内库“储积盈缩,则有司莫得详也”,外界谁也不知道皇帝究竟有多少私产。⑦

宋室南渡后,为优先确保内库收入,宋孝宗还曾下令:“诸路转运司行下诸州军,自今起发纲运如未敷内库正额,不许先纳宽剩。”意思是,地方政府必须先交足“上供”,然后才能去缴纳国家正税中的“免役宽剩钱”。

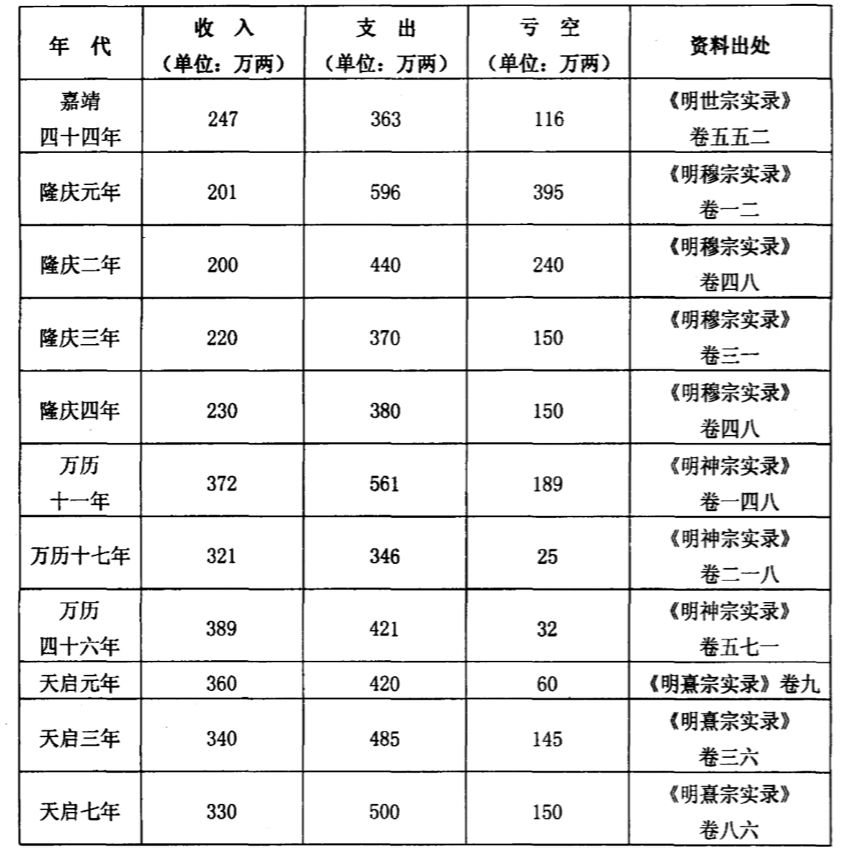

明清两代的户部,同样无法干涉内库。但明代皇帝觉得财用不足时,却常常自国库中搬取银两。以明神宗为例,万历八年为皇太后祝寿,从国库支银15万两;万历九年,为赏赐宫人,再从国库拿走20万两;万历十年,又要求国库拨出30万两。⑧此类记录在《明神宗实录》中非常之多。其直接后果,便是国库日趋枯竭,军费无以为继。

♦ 明代国库“太仓库”亏空情况(见刘颖《明代内承运库试探》)

清代前期,内务府常向户部申请拨款。到了雍正及乾隆早期,户部每年仍要给内务府拨白银20~100万两,称为“库储内府备用银两”。晚清的情况也是如此,内务府的盐课、关税等收入,因受战乱影响而锐减,但宫廷已经扩张的开支又很难收缩,于是便常常不得不找户部借拨款项。户部当时财力也很匮乏,无奈皇帝与太后总是站在内务府一边,户部无法违抗旨意,只好一再向内务府拨款。自咸丰七年至同治十一年,户部拨给内务府的白银,高达1150余万两。到了同治末期,户部的存银一度仅剩2万余两。⑨

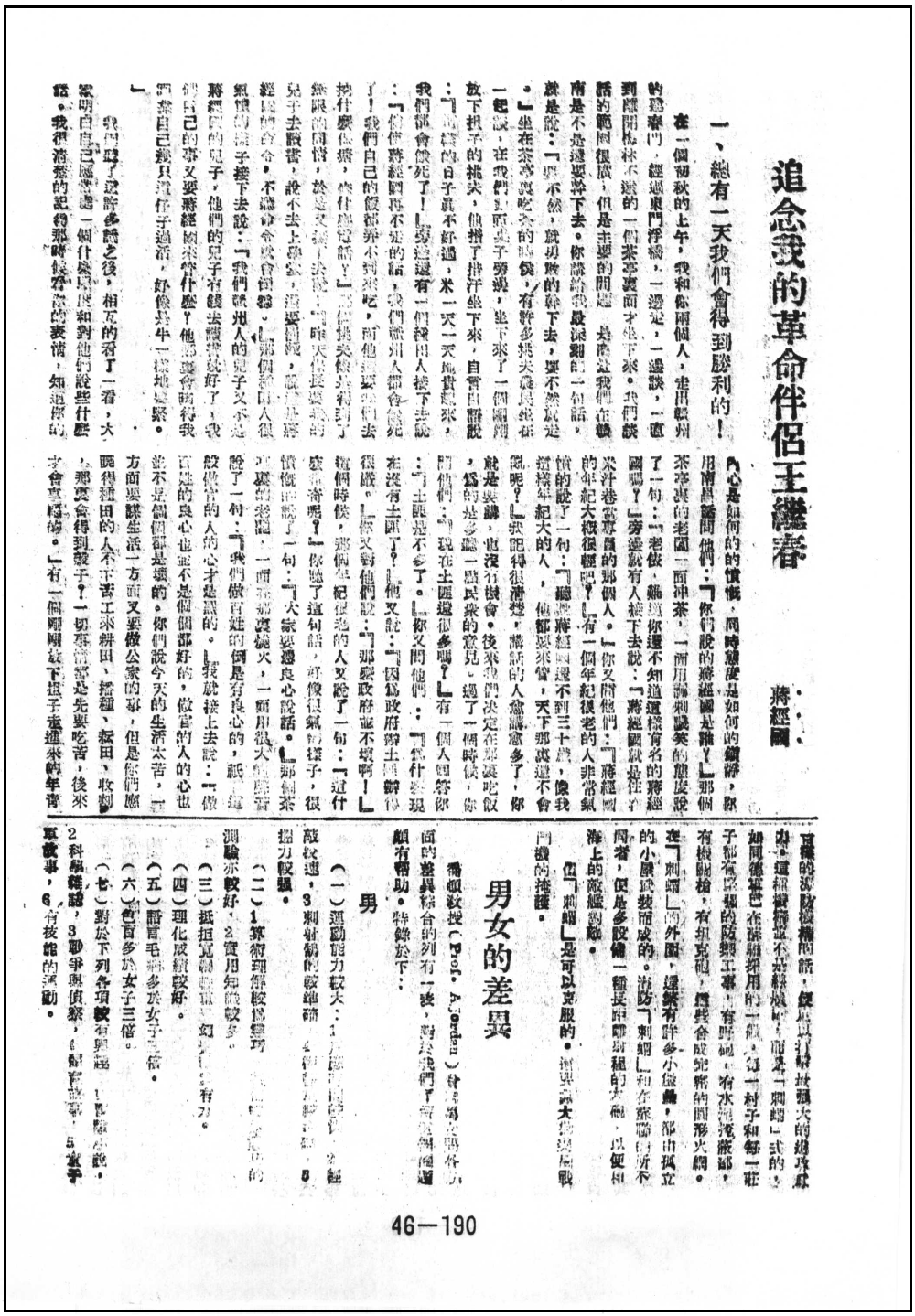

几乎所有的皇帝,都天然有着扩张内库的本能。与内库规模急剧扩张相伴而来的,则是国库的萎缩与空虚。一旦遇上大的变故,便需要皇帝自内库中拿出钱来。如唐宪宗欲发动削藩战争,国库无力支持,便只能大量使用内库中聚敛的财物。宋代也是一样,自宋真宗时起,内库每年要拨60万缗给三司,作为日常经费;三司每年还要向内库借出约300万缗。内库对三司的援助,名义上是“借”,实际大都不必也无力偿还。⑩

♦ 宋神宗时,内库向各政府机构借款情况(董春林据《续资治通鉴长编》整理)

大多数皇帝内库财富的数据已不可考。好在,台湾历史学者赖惠敏的《乾隆皇帝的荷包》一书,以翔实的史料,还原了一位皇帝“苦心经营”数十年后,他的私人财富可以达到怎样的规模。该书的结论是:

“乾隆皇帝在位六十年,他私人的三座银库:广储司银库、圆明园银库、养心殿造办处银库,获得四十余万两黄金;八千万两以上的白银;数百万斤的铜、铁、锡、铅,以及无数的绸缎、珊瑚、珠宝等。八千万两白银大约是乾隆时期国家两年的赋税收入,皇帝个人的收入即占全国税收的3%,是十八世纪欧洲各国皇室难以匹敌的。”?

①高晓松:《晓说2》,北京联合出版公司2013年,第58页。

②崔玉谦:《皇权与国运兴衰视角下的宋代内藏库研究》,河北大学2017年。

③许超雄、张剑光:《唐代中期两税法“定额支用”下的国库与内库》,《南都学坛(人文社会科学学报)》。2016年第2期。

④ 董春林:《“量入制出”与宋代地方财政困境——以宋代内藏财政为线索》,《兰州学刊》2015年第2期。

⑤滕德永:《皇庄对内务府的货币供应》,《太原师范学院学报(社会科学版)》,2017年第5期。

⑥刘颖:《明代内承运库试探》,山东大学2009年。

⑦李建国:《宋内藏库考》,《贵州社会科学》2006年第1期。

⑧黄惠贤、陈锋:《中国俸禄制度史》,武汉大学出版社2012年,第466、467页。

⑨滕德永:《清代户部与内务府财政关系探析》,《史学月刊》2014年第9期。

⑩董春林:《“量入制出”与宋代地方财政困境——以宋代内藏财政为线索》,《兰州学刊》2015年第2期。