一个晚清出洋官员傲娇的「独立思考」 | 短史记

1867年,五十岁的总理衙门中级官员(总办章京)志刚,得到了一个考察欧美的机会。

依照清廷与英法俄美四国的约定,1868年是《天津条约》的修订之期。为应付这场修约,清廷需要派遣一个使团,提前去了解一下欧美各国的情况。但清廷又不愿因此放弃传统的华夷秩序。为避免在“跪拜礼仪”这个问题上出现纠纷,总理衙门想出了一条“由外国人率领中国使团出洋”的奇策。

按总理衙门的奏折,这奇策之“奇”在于:

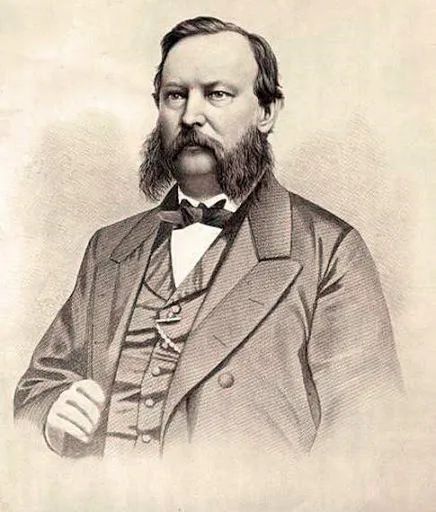

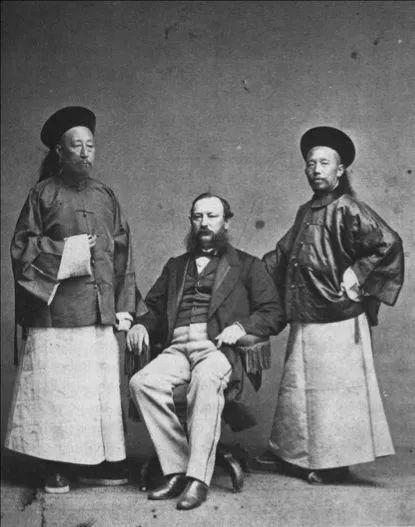

所以,清廷在1867年11月21日,正式组建了近代中国第一支派往欧美的外交使团。它的团长(办理中外交涉事务大臣)是美国人蒲安臣(Anson Burlingame),副团长(左右协理)是英国人柏卓安(J.MeL.Brown)与法国人德善(E.De.Champs)。

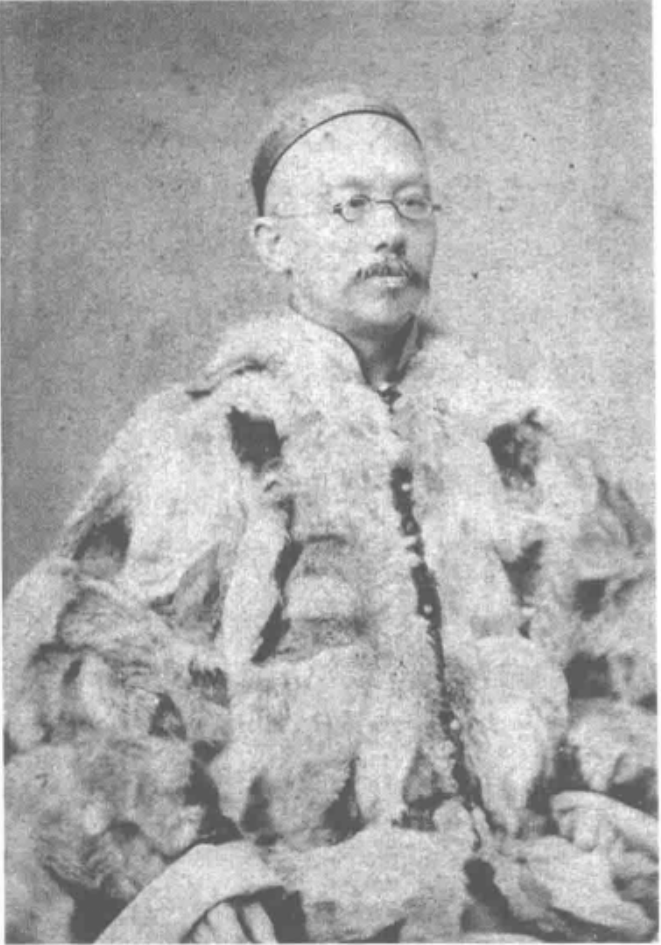

图:蒲安臣(Anson Burlingame)

面子保住了。总理衙门接下来要考虑的,是如何防范将外交拱手让给洋人的风险。于是,五天之后,1867年11月26日,总理衙门又选出了两位老成厚重的中国官员——志刚和孙家穀,与蒲安臣等人一同出使。且规定蒲安臣“无论何项大小事件”,都必须告知志刚和孙家穀二人;还给了蒲安臣与志刚、孙家穀各一枚木质关防,也就是赋予他们分别向清廷汇报情况的权力,来作为牵制。同时,总理衙门又告诫志刚和孙家穀,到了海外,要尽量避免觐见各国君主,不小心偶然遇到,彼此也不要行礼。总之,不能给那些来华的外国使节抓到把柄。

1868年2月,这支华洋结合约三十人的使团从上海出发,开始了它的欧美环游。五十岁的志刚,也因此得以遍览美国、英国、法国、瑞典、丹麦、荷兰、德国、俄国的风土人情,见识到了工业革命后喷薄而出的种种近代文明。

图:蒲安臣使团主要成员。坐者右起:英国人柏卓安、志刚、孙家穀、法国人德善。中立者为蒲安臣,余者系总理衙门选派的中方随员。

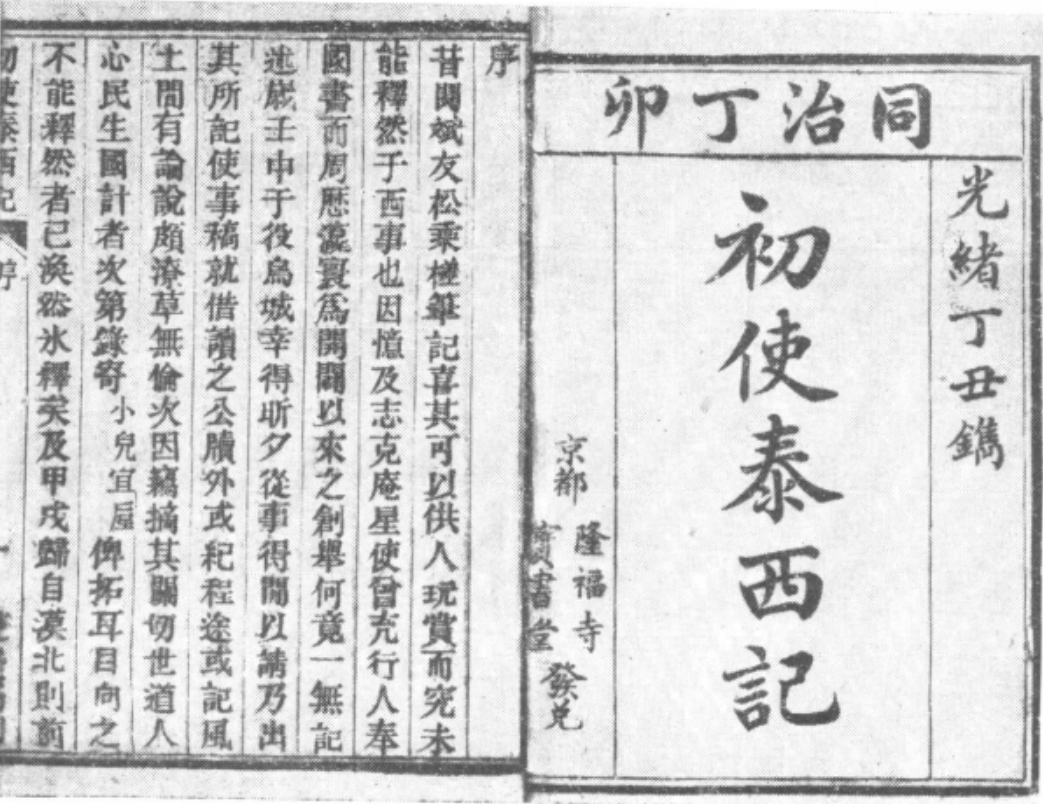

这些见闻,被志刚写入了日记,后来整理出版为《初使泰西记》一书。

与此前随赫德前往欧洲的斌椿、张德彝等人不同,志刚在总理衙门任职,是一位典型的洋务派官员。所以,他有一种很自觉的使命感。他的欧美之行,非是为了走马观花,也非是为了域外述奇,而是要着眼于寻找那些有益于国计民生的东西,将它们的存在和运作模式记录下来,以便回国后让清廷效仿。亦即他在日记中所言:

如果人家有的好东西,我们也能够有,何愁国家不会富有,何愁国家不会强大。

基于这种心态,在出洋之前,志刚已阅读过一些西学书籍,对欧美和近代科技也有一些浅显的认知,赢得了恭亲王的好感,评价他是一个“结实可靠、文理优长,并能洞悉大局”之人。也是基于这种心态,志刚的《初使泰西记》里很少记录饮宴游玩,也很少记录奇观异景,他将主要笔力,留给了那些他认为有益于国计民生的事物;这些事物当中,又以近代科技为主。

比如,他详细记载了美国轮船“China”号的结构与动力系统;也详细记载了旧金山的造船厂、铸币厂、炼汞厂如何运作;也详细观察了巴黎的煤气灯、比利时的“藕心”大炮、伦敦的泰晤士河隧道、美国造“司班司尔”步枪、德国的甜菜制糖工艺、俄国的橡胶工厂;他还观察了显微镜、印刷机、农业机械、自来水管道、吊车、钢材轧制、织布机、空中索道……这些记载,其详细程度,到了将整个铸币流程,从铁砂入槽到钱币出炉,一步步都写下来的地步。

这种详细是有选择性的。选择的标准就是这些技术对大清的“国计民生”究竟有没有好处,究竟值不值得引进。志刚在日记里说得明白,“奇技淫巧而无裨于国计民生者,概不赘述”,对那些他认为无益于提升大清“国计民生”的东西,一概不做过多的描写。

图:志刚在柏林所摄照片

可以说,在1860年代的清廷内部,志刚是一位难得的有见识、有理想、愿意做事的中级官员。他试图通过自己的日记,将那些他认为好的、对大清国民有帮助的近代技术文明,统统给搬进来。

但也并不是没有遗憾。一个人能否获得对事物的正确认知,既取决于他是否有能力获取充分的信息,也取决于他是否拥有处理这些信息的正确的思维工具。《初使泰西记》这本日记,展示了一个愿意开眼看世界、且努力开眼看世界的晚清官员,如何孜孜于信息的获取;却也展示了一个传统知识分子,因未能掌握正确的思维方式,在面对新事物时,那些傲娇的“独立思考”是多么地苍白无力。

图:《初使泰西记》内页

这种傲娇,见于他在伦敦参观“万兽园”时所发的感慨。“万兽园”即著名的伦敦动物园,始建于1820年代,1847年之后对公众开放,是当时世界上最宏大的动物园,用志刚的话说,是“珍禽奇兽不可胜计”。他用了好几页纸来记录自己的所见,结论却是:

大意是:万兽园里的动物种类,确实是多。但其中并没有“四灵”里的麒麟、凤凰、神龟和真龙。那麒麟与凤凰,得有圣人才会出现。这里没圣人,所以找遍所有鸟兽也不会得到麒麟与凤凰。乌龟倒是或大或小有不少。龙不能豢养,他们肯定是没有的。总之,这万兽园里养的,仍全是些凡物。

按维基百科的解释,所谓“傲娇”,指的是一种“口是心非,以敌意掩饰自己的不知所措,对人事物明明有好感,偏要拒诸门外”的特殊心态。志刚承认万兽园的宏大,对它的“珍禽奇兽不可胜计”也有好感,也感兴趣(否则就不至于用好几页日记来记录自己的所见),但又偏偏要在这段日记的末尾,发这样一段议论,说什么“伦敦动物园再好,毕竟也没找到中国四灵传说里的麒麟凤凰和龙”,自属傲娇心态无疑。

图:1830年代,伦敦动物园的骆驼饲养区

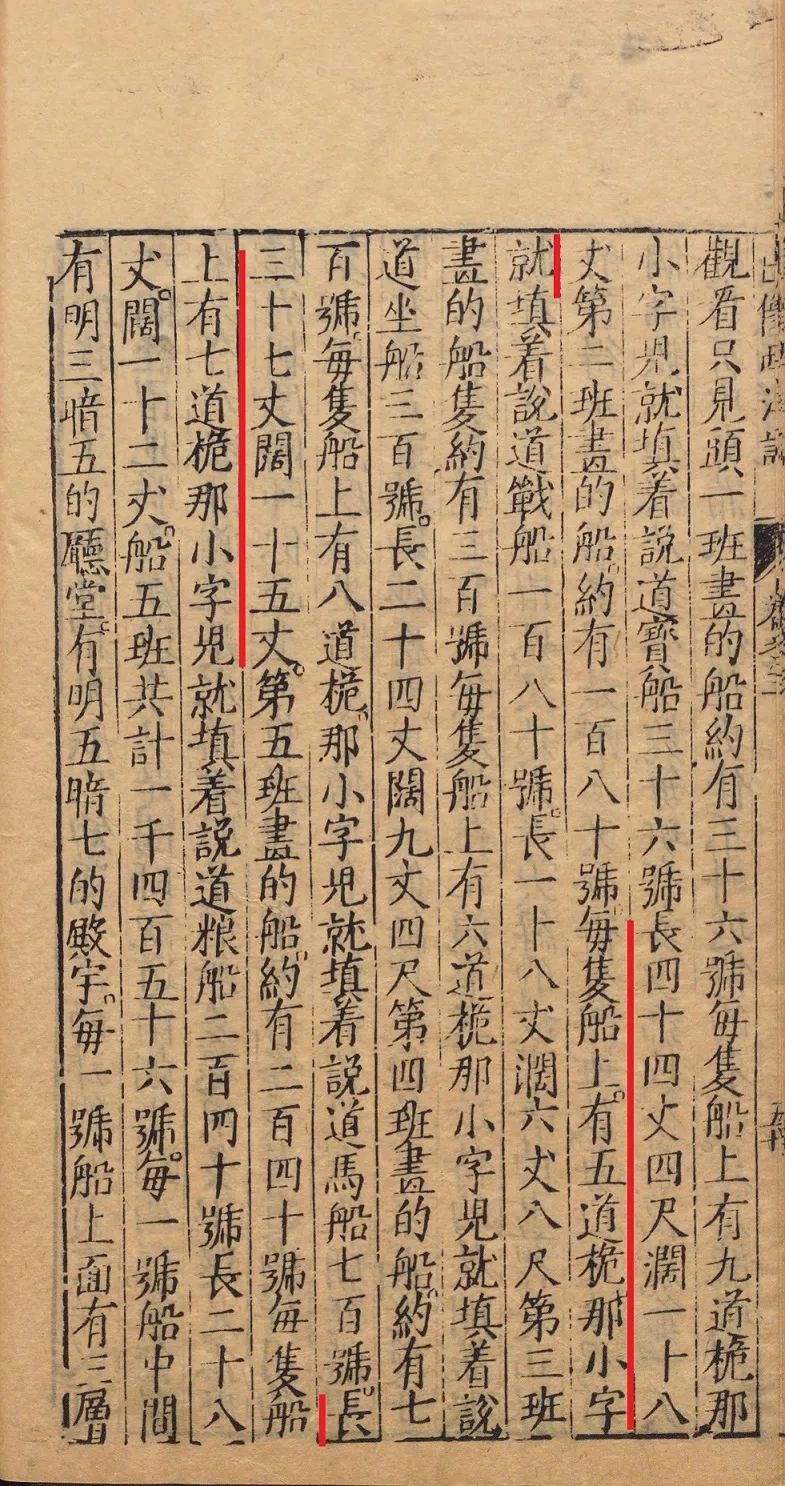

当这种傲娇心态,与志刚陈旧的传统思维方式结合到一起,就不免会产生出一些匪夷所思的“独立思考”。比如,他在去美国的轮船上,对蒸汽机做了一番仔细观察,然后利用自己传统的知识结构,就蒸汽机的运作原理,写下了这样一段神奇的论述:

将蒸汽机与中国传统医学里虚幻的“心火肾水任督二脉”捆绑在一起,然后得出一种共通于天地人的原始规律(大机关)。这样的思维方式,是武侠小说主角顿悟神功时常常用到的桥段,竟也见于务实的洋务官员志刚大人的日记之中。

在波士顿,志刚参观了一家纺织工厂。这是一家有两千多名工人的大厂,拥有当时世界上最先进的纺织印染机器。志刚详细记录了这些机器的具体结构、如何运转、人力多少,产量几何。他完全不排斥将这些机器引入中国,且在日记里说,洋人之所以一而再再而三地跑来大清要求通商,就是因为他们使用了这些先进的机器,所以货物一天比一天多,必须去寻找销路;“若使西法通行于中国,则西人困矣”——如果我大清也引进这些机器,那这些洋人就没钱可赚了。

表达完欣赏之情,志刚大人的傲娇情绪又上来了:

大意是:这些机器好是好,也应该引进到大清。但终究是出于牟利之心(利心),才会想着要发明这样的机器(机心),再用这些机器,来制造出许许多多充满了“奇技淫巧”的货物,来引诱那些有着“好奇志淫”的贪欲的人。

图:19世纪的工业织布机

后来,在法国的里昂,志刚又一次参观了当地先进的纺织机器,并对机器的运作有细致描述。末了,他说,自己未能有更多的时间,去了解各国纺织机器制造方法上的不同,日记里也没能将它们的区别写明白,所以感到很遗憾,希望“识者谅之”,请读日记的人多多谅解。

表达完遗憾之情,志刚大人的傲娇情绪再次袭来。他在里昂听说了自动织布机的发明者“雅卡尔”的故事。故事里说,雅卡尔倾尽家财来发明织布机,心力交瘁后取得成功,“法存而命亡”,刚把织布机发明出来自己就去世了。志刚明明很欣赏雅卡尔的织布机,却依据自己的知识结构,对雅卡尔做了这样一番批判:

大意是:中国的道家典故说过,给混沌开窍,开到第七窍混沌就死掉了。这话是没错的。“机心”这个东西道家最为忌讳,造机器的人不可能不了解。了解这一点还不收手,以为机器造好之后自己可以享受它带来的利润。却不想一想,如果把机心全部打开,命就会没了。命没了,耗尽的家财也得不到补偿,好处在哪里呢?真是可悲!

通观整本《初使泰西记》,可以发现志刚的认知,始终处于某种撕裂之中。出洋给了他充分获取信息的机会,但陈旧的思维方式和知识结构,却又让他无法处理这些新获取的信息,对这些信息作出正确的解读——比如他在纽约长岛参观了当地的精神病院,却仍以中国传统医学的“迷于痰”来解释人为什么会患上精神疾病;他在巴黎用天文望远镜亲自观察了月球,却仍坚持将月球解释为“水精所凝也”。于是,就有了前文所呈现的奇景:他一面对获取到的新信息表达赞赏,一面又困在旧的知识体系中,忍不住对这些新信息做出一种傲娇的批判。

这并不是在苛责志刚。

事实上,这位五十岁的洋务官员,对待近代文明的心态,已远远超出了绝大多数的同时代之人。他不但不排斥近代文明,且还努力试图以自己有限的认知,对近代文明做祛魅化的处理。“照相机”这个在今天的中文世界被广泛使用的词汇,就来自他的发明。在他之前,中国人对照相机的称呼是“神镜”,对其工作原理的描述是“炼药能借日光以照花鸟人物”。志刚摒弃了“神镜”这个玄幻式的名称,代之以朴实的“照相机”三字,也摒弃了“炼药能借日光”这种修仙式的解释,代之以一种非常准确的描述:

图:孙家穀、蒲安臣、志刚合影

就“开眼看世界”一事而言,在1868年的欧美之行中,志刚用自己的日记,做到了他力所能及的全部。他留下的遗憾,也就是日记中那些傲娇的“独立思考”,是他陈旧的思维方式和知识结构造成的必然结果。爱因斯坦在1953年给友人的书信中,总结过现代科学诞生的两大要件,它们是:

这两个要件,志刚不了解,也不具备。他被困在了“天人合一”“义利之辩”之类缺乏逻辑的知识框架之中。他得到了充分获取信息的机会,却没有掌握处理这些信息的正确思维工具,于是,他的种种独立思考,虽始于赞赏,却仍不免归于荒诞。

参考资料

①志刚,《初使泰西记》,湖南人民出版社,1981年。

②尹德翔,《「初使泰西记」中的西方科技与中国思想》,《北方论丛》2008年第1期。

③吴以义,《海客述奇:中国人眼中的维多利亚科学》,上海科学普及出版社,2004年。

================================================================

「郑和宝船」真有140米长吗? | 短史记

作者丨陈慕谭

编辑丨吴酉仁

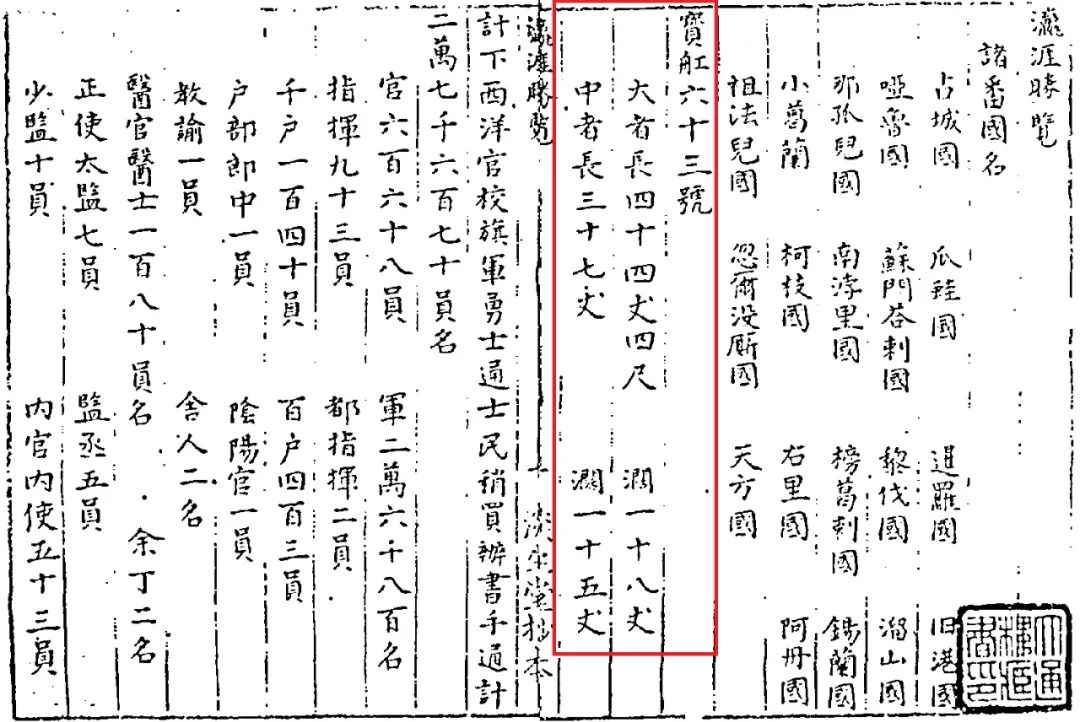

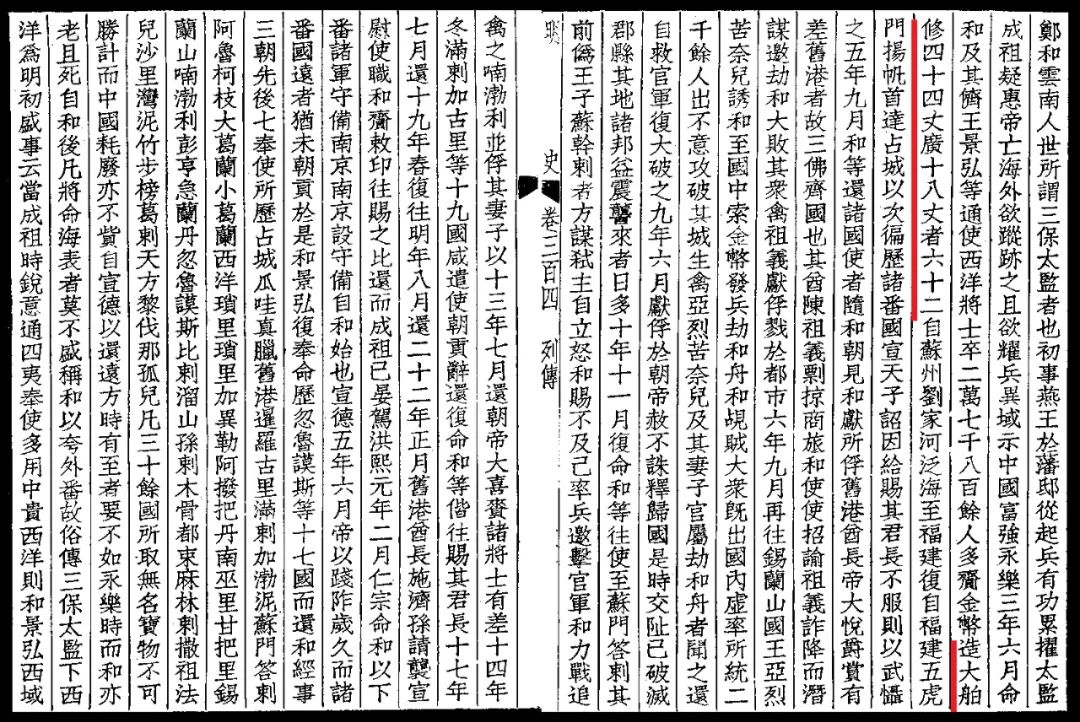

问:郑和宝船“长四十四丈四尺,阔一十八丈,中者长三十七丈,阔一十五丈”,这尺度可信吗?

先说笔者的个人看法:不可信。

可能有人会说,《明史》里白纸黑字就是这样写的:“造大舶,修四十四丈、广十八丈者六十二”①——郑和船队里长44丈宽18丈的大船,共计有62艘之多。为什么不可信呢?

♦ 《明史》关于郑和宝船大小的记载

先来做一下换算。明代的营造尺一般长32厘米——如1950年代在山东河道中出土的明初兵船上的骨尺,实测长度是31.78厘米②。一丈等于十尺,“修四十四丈、广十八丈”的意思,便是这些船长约140米、宽约58米。

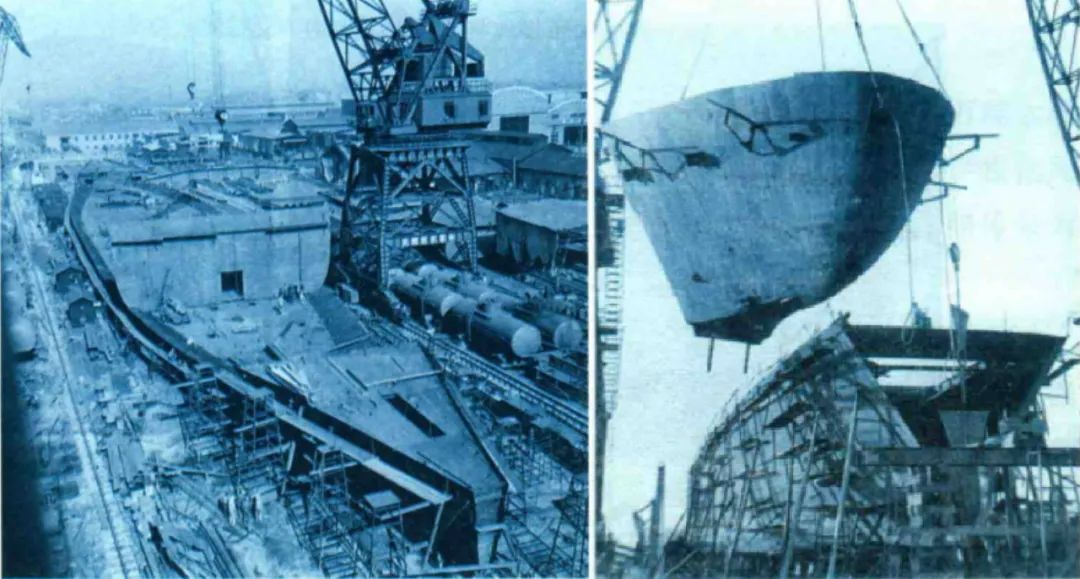

“长约140米、宽约58米”是个什么概念?下面这张照片,是2011年在三峡开航的长江二号游轮,该游轮总长是139米,宽19.6米,总吨位是1.3万吨。按《明史》的说法,郑和的木制宝船,长度与长江二号游轮相当,宽度则是长江二号游轮的三倍(多么奇怪的长宽比)。

再者,就世界造船史而言(不算入《明史》关于郑和宝船的记载),在船壳采用铁壳与钢壳之前,人类所造的木船(包括使用铁骨与铁铆钉的铁木混合结构),无论是用于内河还是海上,用于战争还是商业,也从来没有突破过万吨大关——1804年英国船舶专家Robert Seppings设计出一种新型的对角线支撑框架,强化了大型木船的纵向强度,也只将铁木混合结构的军舰提升至5000吨左右的级别。船体的长宽方面,18世纪中叶英国皇家海军装备74门炮的军舰,长度一般是49-52米,宽度约14米左右。美国1814年下水的军舰“独立号”也装备了74门炮,船长也只有57.9米。④