「美洲农作物引发清代人口大爆炸」之说是错的 | 短史记

问:想请编辑写篇文章,介绍一下美洲农作物的引入,如何使中国的粮食结构发生革命性变化,然后人口在清代出现了大爆炸。

“美洲农作物的引进导致清代人口大爆炸”是一个流传了很久且很广的历史常识。不过,这个常识并不成立,近年来也遭到了许多的质疑和挑战。质疑的理由相当充分,即:

李昕升的论文《美洲作物与人口增长——兼论“美洲作物决定论”的来龙去脉》发现,玉米与番薯传入中国的时间虽早,但它们“完成推广、开始发挥较大影响是在19世纪中期,此时人口已经达到帝制时代的峰值”,也就是所谓的“人口大爆炸”已经大体完成之时;而且,即便是19世纪中期之后,玉米和番薯也“仅在南方山地为主要粮食作物,南方平原和北方大区未在主要辐射范围之内”,山区不是承载中国人口增长的核心区域,传统平原农耕区才是。

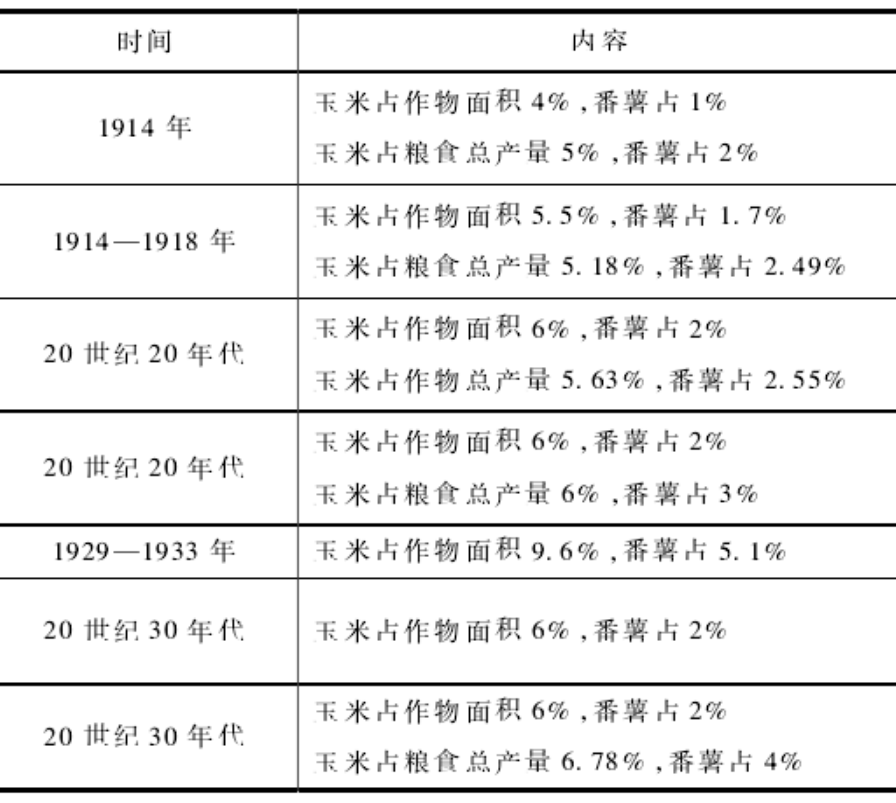

在康乾时代,以玉米和番薯为主的美洲农作物,即便得到了推广,也远没有达到“使中国的粮食结构发生革命性变化”的程度。鉴于清代留下的调查资料太有限,《美洲作物与人口增长》一文梳理了民国时期留下的多种调查数据,得出如下结论:

表格来源:《美洲作物与人口增长——兼论“美洲作物决定论”的来龙去脉》

由上表可知,在民国时期的诸多农作物中,玉米和番薯仍处于一种边缘的附属地位。因地方政府的推广,自清代至民国,玉米和番薯的种植面积、亩产量,均有所增长。民国时期尚且如此,康乾时代的情况也就不难推想了。

另一位人口史学者侯杨方也持相同的意见。他认为,通过梳理地方志等材料来估算玉米、番薯、土豆在清代的种植规模,得出的结论一定是非常可疑的,“因为地方志中记录的只是玉米种植的‘有、无’问题,而并没有记录它的种植面积与产量”。真正可供参考的是民国初年留下的统计数据:

以民国初年较为确定的数据,去回溯推想清代中期的情况,自会客观许多。侯的结论是:在康乾时代,即便美洲农作物的全部产出都用来作为人的口粮,“它们对中国人口的增长作用也极为有限,乾隆末期之前更是微不足道”,在那个时代,“养活中国数亿人口的仍然是传统作物”。

此外,倘若承认美洲农作物在康乾时代大大提升了中国的粮食总产量,使得中国人的粮食结构“发生革命性的变化”,那么,随之而来的一定就是人口增长率的大幅提升。物质条件大丰富,自然就要多生孩子。这也是“美洲农作物的引进导致清代人口大爆炸”之说所遵循的基本逻辑链条。但是,统计数据并不支持这种逻辑链条——《中国人口史 第5卷》的研究发现,“清代前期人口的高速增长”之说是一个“虚构的命题”。事实是,“从1644年至1851年,中国人口的年平均增长率只有4.9‰,这一增长速度不仅低于唐代前期,更低于北宋前期,也低于南宋前期”。李伯重的研究也发现,“清代前中期江南人口呈现低速增长”。

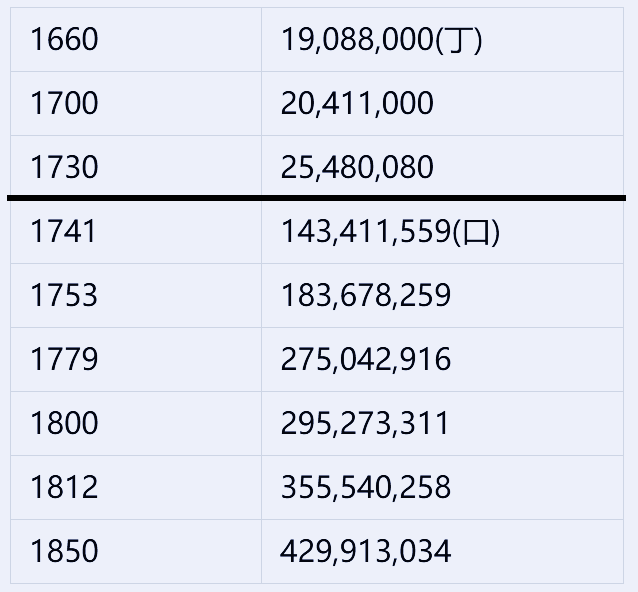

如此,所谓的“高产农作物得到大规模推广”是不存在的,与之相匹配的人口高增长率也是不存在的。那么,史料中记载的官方统计——乾隆六年 (1741年)中国人口达到了1.4亿,乾隆三十一年(1766年)突破2亿,乾隆五十五年(1790年)突破3亿,道光十四年(1834年)突破4亿——这场数据暴增,又是怎么发生的?

原因当然是多维度的。这里只说两个最重要的答案。

答案之一是指数式增长带来的效果。《中国人口史 第5卷》用了一个相当形象的例子来解释这件事:

该书将1949年之后中国的人口增长比作第29天的池塘,将清代的人口增长比作了第28天的池塘——事实上,明代中晚期,中国的总人口就已经破亿。曹树基的研究认为明末中国的人口已接近两亿,高王凌认为“明代末年恐怕不会有2亿之多,而只居于一个较低的数值,如在1.5亿左右”。至于清代初期,较为乐观的何炳棣等人认为,即便经历了战乱,1650-1700年间的中国人口仍在1亿-1.5亿之间;较为保守的高王凌则认为,1700年的中国总人口约在9000万-1亿左右。

也就是说,康乾时代的人口数据暴增,建立在一个比较大的基数之上。

答案之二是政策的变更,查出了大量的隐匿人口。康熙皇帝在1712年下诏“滋生人丁,永不加赋”,雍正时代又在全国推行“摊丁入亩”,将人头税摊派到田亩之中。这些都让隐匿人丁的收益变小。在颁布“永不加赋”的谕旨里,康熙说到:

一户人家有五个六个成年男丁,只有一人在朝廷的统计之中;有九个十个成年男丁,只有两三人给朝廷缴纳钱粮。康熙的这个说法或许有些夸张,但不会是无的放矢。

下表是清代不同年份的人口统计。黑体粗线之上的数据,统计的是“编审人丁”,也就是要缴纳人头税的16-60岁男子的数量;黑体粗线之下的数据,是依据保甲调查得出的男女老幼各色人等的数据。比较1730年和1741年两个相差11年的数据,后者是前者的5.6倍。考虑到当时普通的小农家庭一般是四口或五口之家,以及11年的时间可能产生的人口增量(比如徐中约认为年增长率只有0.63%),可以推知,1741年的保甲调查并没有能够将民间的隐匿人口充分搜括出来。

乾隆活到1799年。此人好大喜功,尤其喜好以人口总数的增加来证成自己的统治堪比尧舜,故在人口统计问题上,曾多次下旨警告地方官员,不许隐匿人口。为满足乾隆的这种喜好,地方政府在调查隐匿人口时往往格外卖力(口数越多,意味着皇帝越喜欢,自己的政绩也越好)。1741-1753年、1753-1779的数据增长,与这种政治生态有一定的关系。

亦即,“清代人口大爆炸”这个幻像,与美洲农作物的关系不大(当然,并不是毫无影响),而是缘于两个相当常规的事实:

上述结论,也惟有上述结论,才能与下面这两个事实合榫:

第一:对一个清代农民而言,他在选择种植何种作物时,需要考虑两个核心因素:a.朝廷是否承认这种作物具有缴纳赋税的资格,地主是否愿意接受这种作物作为地租。b.这种作物能否拿到市场上卖出好价钱。第二个因素又基本上取决于第一个因素。

清代的赋税,可以缴钱,也可以缴粮,但缴粮的对象并不包括番薯、玉米和土豆。这就决定了这些农作物无法在市场上卖出好价钱;卖不出好价钱,也就意味着农民无法用它们完纳赋税,也就不会去大规模种植它们,地主也不会接受佃户拿它们来交地租。只有那些隐匿在朝廷统计之外的土地,种植这些美洲农作物才有可能是合算的;但这种土地并不多。这也是美洲农作物自明代即引入中国,却直到1930年代仍处于边缘地位的主要缘故——即便朝廷在灾荒年份曾多次试图推广番薯的种植。

与之相反、可供参照的一个例子,是罂粟在晚清的迅速扩张。“丁戊奇荒”(1877-1878)的重灾区山西,农民“弃田之半以种罂粟”,“数十万顷膏腴之田,几无树艺五谷之土”。罂粟能够战胜所有的传统农作物,是因为它可以在市场上卖出很好的价钱。农民们发现种罂粟远比种五谷划算——作为个体,他们不会、也无法去考量整个山西省的粮食安全。

图:描述“丁戊奇荒”的《河南饥荒铁泪图·树皮草根剥掘充饥》

第二:“滋生人丁,永不加赋”的政策并没有让清代百姓敞开子宫生育。相反,因为人口基数带来的指数式增长,人口总数对人均耕地占有量造成了很大的压力;朝廷虽号称“永不加赋”,但各种名目的汲取仍然很重。为避免生存状况的恶化,清代很多地区的民众反而在自发地控制生育。

比如,李伯重的研究发现,溺杀女婴的现象“在清代前中期的江南颇为明显”,因为土地极为紧张,“清代前中期江南儿童在人口总数中比重很低”,“清代江南的生育率在长江中下游各地中最低”。这种生存压力,也是1644-1851年中国人口的年平均增长率只有4.9‰(《中国人口史 第5卷》的数据),较之唐代前期、北宋前期、南宋前期都要低的缘故。乾隆时代的官员洪亮吉,写文章抒发对人多地少现象的忧虑,觉得应该出政策控制人口(其实,人口无须政府出手控制,民众会自发调节),也是基于相似的观察。

最后总结一下:“美洲农作物的引进导致清代人口大爆炸”是一个伪常识。没有足够的材料能够证明在所谓的“人口大爆炸”——也就是高人口基数带来的高指数增长——出现之前,美洲农作物已在清代被普遍种植;相反,这些农作物得到政府部门的推广,是在所谓的“人口大爆炸”发生之后,且推广的效果仍相当有限。换言之,不是美洲农作物引爆了清代人口,而是清代中后期的人口压力,略促进了美洲农作物的栽种规模。“美洲农作物引发清代人口大爆炸”之说,犯了倒果为因的错误。

参考资料

①李昕升,《美洲作物与人口增长——兼论“美洲作物决定论”的来龙去脉》,《近代史研究》2020年第3期。

②李昕升、王思明,《清至民国美洲作物生产指标估计》,《清史研究》2017年第3期。

③侯杨方,《美洲作物造就了康乾盛世?——兼评陈志武「量化历史研究告诉我们什么?」》,南方周末2013年10月31日。

④张岩,《对清代前中期人口发展的再认识》,《江汉论坛》1999年第1期。

⑤李伯重,《清代前中期江南人口的低速增长及原因》,《清史研究》1996年第2期。

⑥高王凌,《明清时期的中国人口》,《清史研究》1994年第3期。

⑦李伯重,《节制生育控制增长:清代前中期江南人口问题探讨》,《人口与计划生育》1996年第3期。

=================================================================================

郑和下西洋,其实是海禁政策的产物 | 短史记

作者丨杜君立

编辑丨吴酉仁

1433 年,郑和在古里去世。1498 年,达·伽马在卡利卡特登陆。中国人所说的古里,就是西方人所说的卡利卡特。

梁启超据此发问:为什么哥伦布与达·伽马的远航“能使全世界划然一新纪元”,而郑和下西洋却几乎没有引起任何时代反响?

一、下西洋的目的

公元前210 年,刚刚完成大一统伟业的秦始皇,派遣齐人徐福数次下海,以求长生不老药。最后一次,徐福率3000名童男童女,装载谷种、连弩及匠人百工出东海,一去不回。

或许是接受了徐福下海鸡飞蛋打的教训,朱棣才特意选了一位太监,以绝其滞留海外或者独立称王的不归念头。

郑和的目的地很明确,所谓“西洋”,就是印度洋(以南中国海为中心的西太平洋一般称为“南洋”,“东洋”即东海)。郑和的任务也很明确,就是作为皇帝的代表,传播帝国的恩德与威严。

朱元璋洪武末年,只有琉球、真腊和暹罗三国来朝。朱棣夺位成功后,为营造合法性,极为看重朝贡之事,在维持海禁的前提下,加大了对贡舶贸易的激励,一面“非入贡即不许其互市”,一面赔钱赚吆喝,以“厚往而薄来”对友邦进行利诱和收买。比如一把日本倭刀,走私价仅为1000 文,明朝官府的官方交易价却是10000 文,足足高出10 倍。“请进来”的同时,还嫌不满足的中央帝国进一步“走出去”,去邀请更多的友邦来朝贡。对于很多没有路费、没有交通条件的友邦,帝国就主动派出使臣“赏赐”友邦。这便是明朝四品高级使节“三宝太监”郑和的使命。

官修正史认为,郑和此行还有一个目的,那就是全球通缉失败潜逃的建文皇帝朱允炆:

“郑和,云南人,世所谓三保太监者也。……成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和及其侪王景弘等通使西洋。宣天子诏,因给赐其君长,不服则以武慑之。”(《明史·郑和传》)

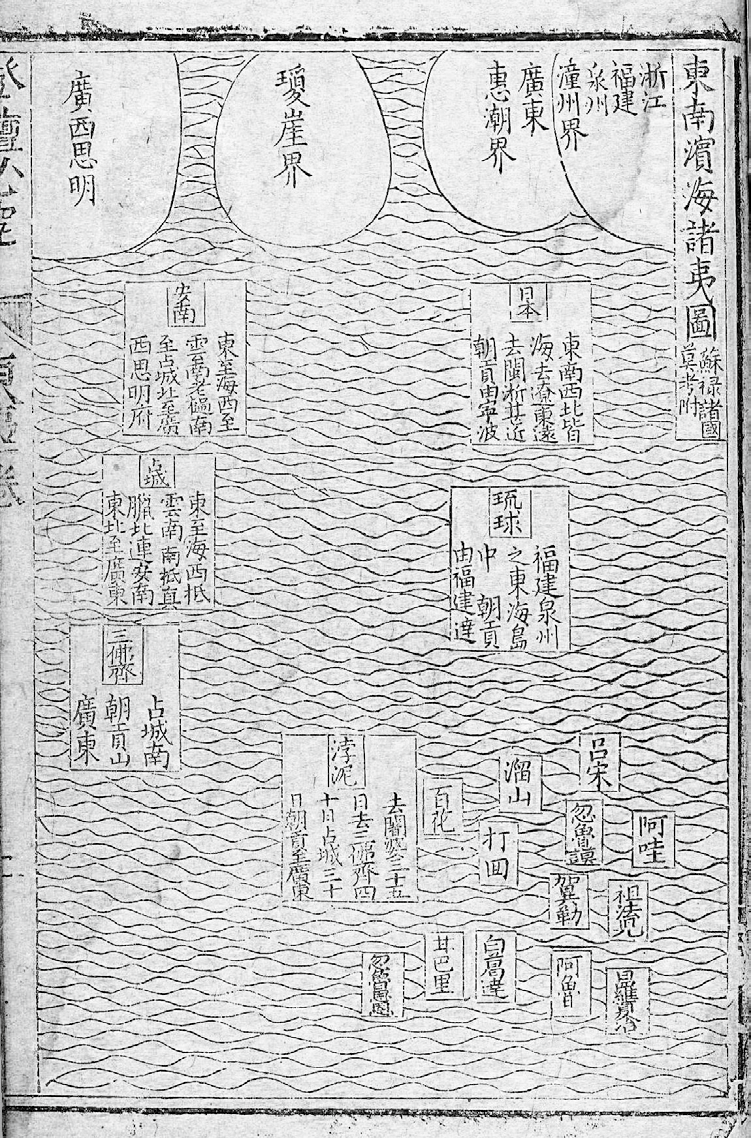

♦ 《大明帝国之诸夷图》)(部分)

郑和船队集中了中国古代造船和航海技术的最高成就,包括罗盘、计程法、测深器、牵星板、针路和海图等。一般认为,郑和船队的主力船型是典型的方形中国福船。福船也是明朝海军的主流战船。这种尖底海船很早就行驶于南洋和远海。福船高大如楼,底尖上阔,首尾高昂,两侧有护板,吃水约为4 米。全船分4 层,下层装土石压舱,二层住兵士,三层是主要操作场所,上层是作战场所。遇到敌船时,福船居高临下,弓箭火炮向下发射,往往能克敌制胜;再加上其首部高昂,又有坚强的冲击装置,乘风以船力下压,还可轻易地犁沉敌船。

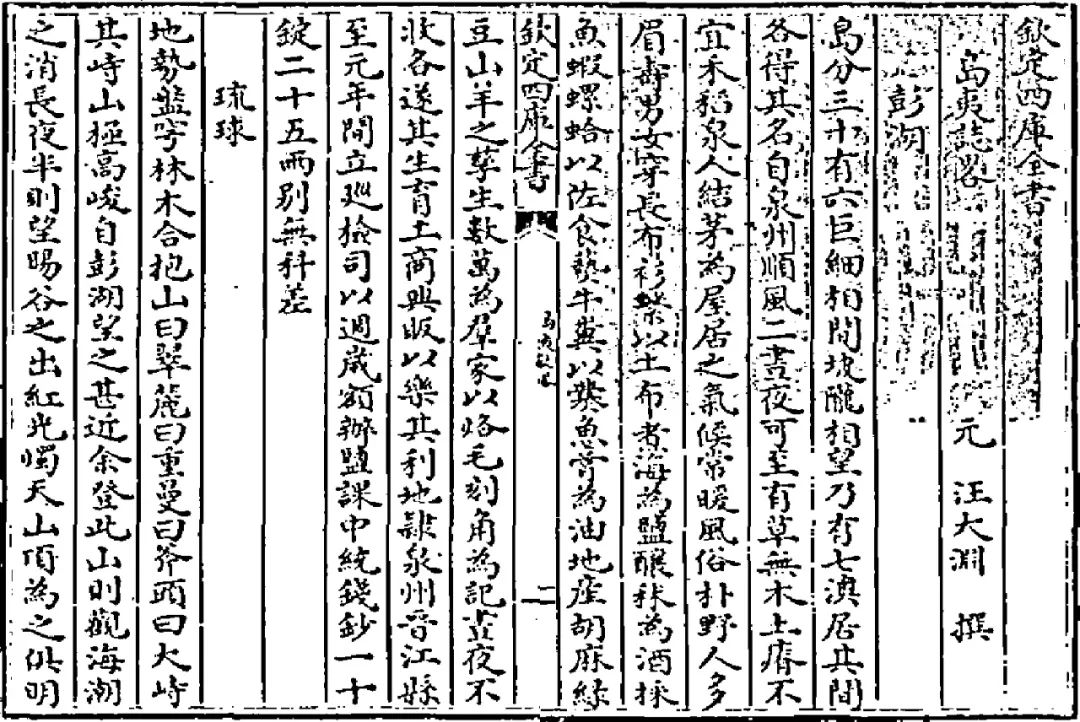

此外,郑和之前,中国人的海上足迹已经遍及整个印度洋,掌握了印度洋的季风规律。蒙古化的中亚世界与元帝国之间的海上贸易频繁,通商国家达到一百四十多个,中国海船成为阿拉伯海的常客。其中,元代航海家汪大渊从泉州出发,经南海和印度洋,远达阿拉伯半岛及东非沿海地区。他写于1349 年的《岛夷志略》中,记载的国家达96 个。可以说,借助历史资料,郑和在出发之前,就已经对印度洋的地理状况了然于心。而且,某种程度上,郑和下西洋就是按照汪大渊的路线,或者说是参考汪大渊的路线航行的。

♦ 汪大渊《岛夷志略》,四库全书本

作为泱泱大国的流动展示中心,郑和船队每次编队航行都超过二百六十余艘,其中大型宝船有六十余艘。整个船队除了作为主力舰的宝船之外,还包括马船、粮船、坐船、战船以及水船等补给辅助船。此外,总共27000 人的庞大船队,包括了官校、旗军、勇士、通事、买办、书手等各种职业者,仅医生就有180 名。

郑和的船队不是一支普通的商船组团,说它是军舰编队似乎更贴切。

二、政治性远航

永乐三年(1405 年)7 月11 日,郑和船队从南京出发,在江苏太仓刘家港集结后,沿海南下,在福建长乐太平港暂时停泊,等候太平洋的西北季风。11 月,季风准时到来,船队便扬帆再度启航,穿过台湾海峡和南海,第一站到达占城,再经东南亚各国进入印度洋,由此开始了亘古未有的豪华远航。

这种远航前后总共进行了7 次,持续了28 年。郑和船队出发时,满载金银珠宝和中国器物,归来时满船全是从世界各地搜集的奇珍异兽——“明月之珠,鸦鹘之石,沉南速龙之香,麟狮孔翠之奇,楼脑薇露之珍,珊瑚瑶琨之美……”

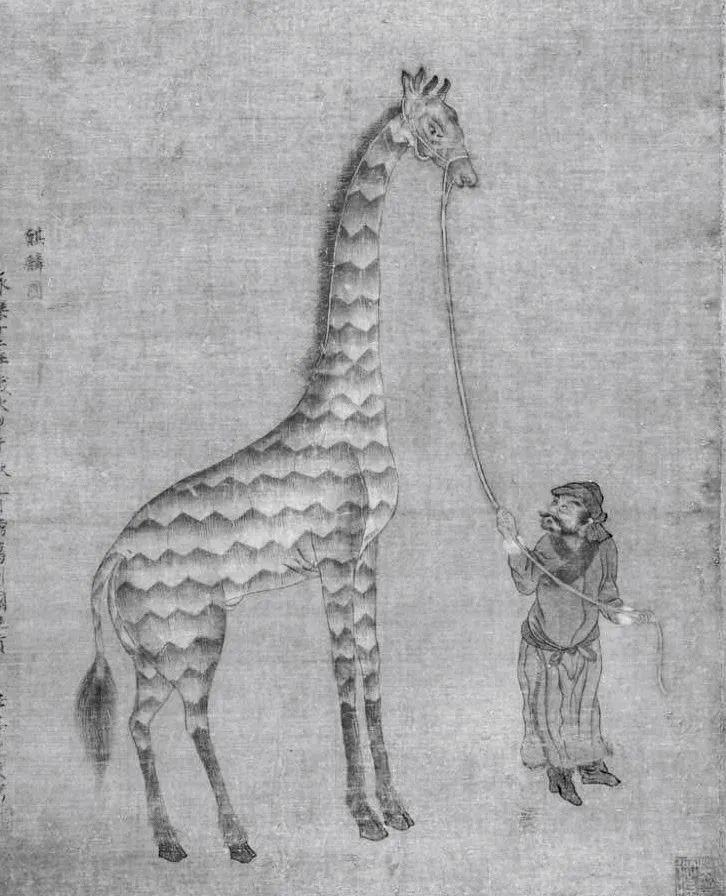

当然,每次也都带回一大群不用买船票的四夷贡使,他们其实也是一种“礼物”。非洲东海岸的索马里自古便以海盗闻名,当时称“麻林国”。永乐十三年(1415 年),麻林国使者随郑和的船队来中国,为永乐皇帝带来一只“麒麟”。麒麟是神话中的动物,中国人把它与龙、凤、龟并称为四神兽。传说中的麒麟从不食肉,走路也避免踩到任何有生命的东西,甚至连草叶也不例外,只有在清明之地或圣人出现时,它才显露真身。麒麟如此“祥瑞”,无疑给皇帝带来“新装”般的惊喜。其实,这只“麒麟”只是一头长颈鹿。

当年赵高指鹿为马,如今郑和将鹿说成“麒麟”,似乎更加高大上一些。

♦ 明代沈度(1357-1434)题《瑞应麒麟图》

此外,作为一支强大的远洋海军,郑和舰队据说曾四次海外用兵:第一次,在锡兰(斯里兰卡)遭遇国王军的围攻,郑和船队被迫自卫反击,擒获锡兰国王阿烈苦奈儿,朱棣“悯其愚无知”,又礼送其回国;第二次,苏门答腊王子苏干剌试图谋夺王位,郑和擒获苏干剌送京伏法;第三次,爪哇西王都马板杀害郑和船队170 名官兵后,朱棣要他赔款黄金6 万两,遭到拒绝,经郑和严正交涉,最后以1 万两成交;第四次,也是唯一一次真正的战争,是遭遇流落海外的中国海盗陈祖义,郑和船队毫不留情,予以全歼,5000 余人被杀,陈祖义等三名海盗首领被押回国内正法。

与这些政治意义相比,郑和船队依靠指南针,从西太平洋穿越印度洋而直达东非的航海探索,反倒算不得什么——这支豪华舰队连眼皮底下偌大的夷洲(中国台湾的古称),都没有详细地勘察和记录。如果仅从经济角度来考量,会更乏善可陈。据记载:“国初,府库充溢,三宝郑太监下西洋,赍银七百余万,费十载,尚剩百余万归。”(王士性:《广志绎》)由此可知,郑和航海运动直接亏损白银600 万两。

郑和下西洋,丝和瓷是主要的输出商品,进口以香料为大宗。一时之间,香料堆积如山,“充溢库市”,朝廷只好以此折赏和折俸,作为文武官员和军士人等的俸禄,一直到成化七年(1471 年)才用完,招致朝廷上下怨声载道。

三、劳民伤财被叫停

永乐十九年(1421 年),郑和第六次下西洋,恰逢耗费巨大的迁都,明朝财政濒临破产,“劳民伤财”的郑和舰队便成为众矢之的。郑和舰队最后一次出航(1431年),是宣德皇帝下令将滞留在中国的十几国供使送回他们各自的国家。再后来,官方保存的郑和航海档案不翼而飞。有记载说:

对此,黄仁宇先生也极为认可,即缺乏利润支撑是郑和航海悲剧的主要根源——海船的往返,找不到一种不可缺少的商品作大规模的载运,因之其劳师动众,更为人指摘。这些船舶所载出口商品为绸缎、铜钱、瓷器和樟脑,回程的入口商品有香料、珍宝、刀剪、油膏、药料及奇禽异兽,此类物品可以增加宫廷生活之色彩,却不适用于大众化市场。即使胡椒与苏木被政府使用当作文武官员薪俸的一部分,其价格仍不值得建造和维持如此巨大舰队。郑和所率领的军队虽在海陆战役里获胜,可是一次战役也可能死伤数千。另外南京之龙江船厂曾造大小船只数千,所有的人力和物料全系向民间征用,此更招民怨。

明朝叫停航海的原因,与美国停止送宇航员登月一样——那里没有东西能证明值得支付如此大的成本。

多年后回首这段历史,郑和下西洋的最大遗产,或许是带动了一场持续几个世纪的移民运动——不是殖民运动。沿着郑和走过的海道,大批中国人走出了国门。在郑和之前,中国人向南洋移民者寥若晨星,在郑和之后却如过江之鲫。200 年后,明万历三十一年,已建城32 年的西班牙殖民地马尼拉,当地的中国居民超过20000,而西班牙人不足1000 人。当时的整个南洋,几乎成为华人的世界。

帝国体制下,这种民间自发的移民行为,从未受到官方的支持和鼓励。相反,被视为离心叛国的行为而遭到明清两代官府的严厉限制和迫害。郑和以后漫长的岁月里,这些弃民遭受了无数杀戮和屈辱,却不能换来帝国的同情和谅解:

万历二十一年(1593 年),菲律宾的西班牙当局为了争夺香料贸易,强征250 名华人,远征南方摩鹿加,与荷兰人作战。据《明史·吕宋传》记载:“蛮人日酣卧,而令华人操舟,稍怠辄鞭挞,有至死者。”华人不堪虐待,半夜举事,杀死了西班牙总督拉维扎列斯,有郭惟太等32 人逃回中国。明廷闻报,将郭惟太等人逮捕后,送回了马尼拉。

四、梁启超之问

1433 年,郑和于最后一次出海途中,在古里去世。1498 年,达·伽马在卡利卡特登陆。中国人所说的古里就是西方人所说的卡利卡特,东西方历史在同一个地方不期而遇。

再后来,郑和下西洋如同一场梦,很快就被人遗忘了。在以后的几个世纪中,大多数中国人对外部世界几乎一无所知,他们认为中国就是世界的全部。以致于梁启超先生在《祖国大航海家郑和》中无限感慨地说:

或许人们难以理解,郑和下西洋竟然是海禁政策的产物。

《明史·食货志》开篇就说:“取财于地,而取法于天,富国之本,在于农桑。”明帝国是在试图以官方的贡舶贸易,来垄断或者杜绝海上贸易。

海禁造成的经济损失,要大大超过海盗的掠夺。但朱棣根本不把贸易放在眼里:“商税者,国家抑逐末之民,岂以为利。今夷人慕义远来,乃侵其利,所得几何,而亏辱大体多矣。”(《明史·食货志五》)这种贸易封堵,最后演变成为一场灾难——走私的暴利使人们铤而走险,走私集团逐渐与暴力集团合流,演变为“海寇商人”。

其中,“海寇商人”汪直(王直)鼎盛时称霸东海,领众数千,船舶数百,其海上势力无人望其项背。他在给嘉靖皇帝《自明疏》中写道:汪直并非歹人,相反,从事海上贸易,与人同利,为国捍边;政府应开放海禁,民可获利,政府可收税。汪直最后被明朝当做海盗设计杀害,落得身首异处。一处民间纪念汪直的塑像旁有一联曰:“道不行,乘槎浮于海;人之患,束带立于朝。”

万历二年(1574 年),在明朝军队的镇压下,另一位海盗首领林凤,也率战船62 艘、战士2000 人(其中有许多是农民和工匠)、水手2000 人和妇女儿童1500 多人,装载大量的农具、种子、牲畜离开澎湖,逃往了吕宋(今菲律宾)。林凤船队于当年11 月29 日抵马尼拉湾。三年前,西班牙人占据了马尼拉,开设总督府。当林凤军队与西班牙军队打得你死我活时,福建巡抚刘尧诲派遣把总王望高等来到吕宋,与西班牙人联手。内外夹击之下,林凤此次移民活动流产,最后不知所终。

林凤与西班牙人的吕宋争夺战,在中国史书上几乎没有记载,大概这对当时明朝来说,有点微不足道。但反过来看,林凤却让远道而来、立足未稳的西班牙人如临大敌,惊恐不已,故此,这段事情被门多萨用相当篇幅详细记载在他的《中华大帝国史》中。

读历史不能苛责古人,但以今观古,难免让人无限感慨。在很大程度上,正是海禁制造了海盗,反过来,海盗泛滥又使帝国进一步加强了海禁。明孝宗弘治十三年(1500 年),建造两桅以上帆船即可被处死;25 年后,朝廷下令销毁所有海船并逮捕船主。嘉靖二十六年(1547 年),浙江巡抚朱纨以铁腕治理海禁,一次查获走私后,将所有96 名船夫“就地正法”。明朝的海禁不只是不许造船和不许下海,还将沿海地区的人迁移到内地,使距海50 里的沿海地带成为“无人区”。

朝廷希望用这种办法禁绝海上贸易,也让海盗得不到给养和藏身之处。但结果是出现了更严重的倭寇之灾。一些走私集团雇佣日本武士,袭击中国东南沿海。一支50 人的倭寇小队,竟能“转战三千余里,所向无敌”。这些倭寇并不全是日本人,据说数万“倭寇”中,漳州和泉州人占其大半——《嘉靖实录》里说:“盖江南海警,倭居十三,而中国叛逆居十七也。”一些奉命“平倭”的官兵比“倭寇”更凶残、可怕,他们不仅滥杀无辜以冒军功,他们中的有些人干脆自己就是“倭寇”,他们利用自己在军队中的关系,通过走私或海盗活动发家致富。

汉学家费正清在《中国:一部新历史》中,对后郑和时代如此评价:

明穆宗隆庆元年(1567 年),明廷终于决定“鉴前辙,开市舶,易私贩而为公贩”,史称“隆庆开关”。持续200 年的海禁宣告废止,倭寇之害随之远去,东南沿海出现了前所未有的繁荣景象。隆庆开关之后,中国很快就回到全球贸易的中心地位,中国的丝绸、瓷器风靡欧洲。晚明短短的数十年间,因海外贸易流入中国的白银高达三亿多两,相当于全球白银总量的三分之一。与此同时,西方先进的科学文明和火炮技术进入中国后,也极大地改变了原有的军事文化生态。

这一切,都是郑和七下西洋所未曾实现的。

本文摘选自《历史的细节:帆船、海盗与世界》,杜君立著,天地出版社2021年出版,原文较长,有删节。大小标题系编辑所拟。已获出版方授权。 作者简介:杜君立,通识历史写作者。主要作品有《历史的细节》、《现代的历程》、《新食货志》、《历史的慰藉》等。