流水线上的“00后”妈妈:我是年轻人中的异类

2021-05-18

2021-05-18?21岁的李桂华发现,流水线上的同龄人越来越少了。 身边的朋友,或送快递、当骑手,或做服务员、销售、摆摊卖菜,像自己一样,愿意留在厂里打工的不多了。 刚发现这个现象时,李桂华觉得有点不可思议:她和丈夫来自河南农村,他们的父辈年轻时也都外出打工。在他们看来,厂里工作收入稳定,有吃有住,是一个不错的选择——这个观点也影响了李桂华,让她在初中毕业后,走上了父辈的老路。 而现在她发现,时代变了。

△李桂华路过工厂的招人横幅。

4月末的东莞,已提前进入夏季,白天阳光炙烤,晚上闷热难当。在东莞生活一年后,李桂华依然没能适应这里湿热的天气。

下午4点,李桂华通过安检,走出电线厂大门。明天是她一月一次最难熬的倒班,早晚班一起上,她得抓紧时间休息。

李桂华所在的工厂位于东莞东部,工厂所属片区有10多万人口,外来人口占80%。每年有无数像她一样的年轻人,从家乡来到东莞,在车间和出租房的两点一线间、在餐馆的后厨、骑电瓶车穿梭在大街小巷……度过日复一日的生活。

李桂华生活的区域遍布厂房。

不足20平的出租房,一床一柜,几个马扎,一个没存多少食材的冰箱——这是李桂华在东莞的小家。和其他工友住处不同的是,小桌上放着玩具,那是李桂华夫妻逛街时的偶然所得,准备过年回老家时带给自己的孩子。

生于2000年的李桂华,一年前刚当了妈。在00后里,像她这样早早结婚、生子的人有多少?她并不清楚,“厂里没有同龄人,他们说我是这家工厂,甚至附近的工业区里唯一的00后”。

出租房有一个2平米左右的小阳台,堆放着衣服和鞋袜。阳台外面,是另一栋出租房,遮住了一半的阳光、过路的风,让屋子里更加闷热。

李桂华的宿舍可以看到工作的厂房。住同一层楼的多是同厂工友。

从35℃的外面回到家里,李桂华的第一件事是打开风扇,浑身吹个透,但风扇吹的也是热风。从墙上的洞口看,上一任租客曾装过空调,李桂华和丈夫曾商量过,用一台新空调把这个洞填上。

“但后来还是算了”,一是嫌贵,“有那钱不如给孩子买点啥”。二是以后搬家,空调也不好带,“忍着吧,忍一忍就过去了”。

李桂华与丈夫在一起,这是房里唯一的镜子。

除开高温,时常让李桂华心情跌到谷底的,还有南方的蟑螂。这种半只手掌大小,隐藏在各个角落,时常向人发起主动攻击的生物,让她倍感害怕和厌恶。

和家乡的很多年轻人一样,初中之后,李桂华就外出打工了。她的第一站是浙江宁波,做女装销售。在那里,她度过了少女时代的尾巴。

这份工作,养活了李桂华,也教会了她适应、融入城里的生活。比如怎样用“话术”向顾客推销产品,像其他女孩一样逛街、看电影、追剧、刷综艺……

安逸的生活,结束于结婚、生子之后,丈夫是她的老乡,也是一名年轻的打工人。公公年纪不大,只有四十多岁,曾在广州打工,帮人搬运蔬菜。

回忆起单身时光,李桂华非常怀念,她认为那才是属于自己的日子,“结婚后,我甚至都没去看过电影,也再没时间追剧了”。

她也理解了,为什么现在年轻人结婚生子的欲望越来越低,“大家都不想过得辛苦”。

刚到广东时的李桂华,稚气未脱。受访者供图

不愿意结婚的年轻人,也不愿意在流水线打工。

同一批进厂的老乡,很多都已离开了。他们宁愿打零工、跑外卖、做点小生意,也不愿当厂哥厂妹。李桂华说,“厂里工作太枯燥,我和老公每天工作12小时,就在岗位上待着,不像送外卖、快递,还能到处走走,呼吸新鲜空气”。

李桂华工资约6000元,丈夫比她多1000元,家庭收入每月一万多,她认为这高于打零工的收入。工厂招人的横幅,也表达了来者不拒的友好态度,“长期招人,不限经验”。

“但还是缺人手,不好招人”。

早上八点,李桂华起床扎辫子,准备前往工厂上班。

有时李桂华也想,如果她没有孩子,不用存钱养家,她是否也会像其他年轻人一样,离开工厂,换一种活法。

孩子出生后,被婆婆带回了老家,公公继续外出打工,一家人各奔东西,只在春节才能团聚。一家人的奔波,似乎都围绕着孩子。每晚与孩子视频聊天,是李桂华一天最大的盼头。

李桂华与孩子视频聊天截图。受访者供图

随着孩子慢慢长大,花钱的地方越来越多,李桂华逃离工厂的想法越来越淡,她现在的理想是当一名操作工,虽然工作更累,但月薪可以拿到一万元左右。

她很少告诉同事自己的真实年龄,“有人问,我就说是1998年的”,工友们大多是80后或以上,90后很少,00后更是只有她一人,她不愿显得另类。

李桂华对广东本地同事心怀好感,“他们很热情,常邀请我们去家里做客,也会煲非常好喝的汤带给大家”。她喜欢、羡慕本地人的生活,但她也明白,自己的未来不在这里,“迟早我们还是要回去的”。

“这里的房价便宜的也得好几万一平,快是老家的十倍了”,过去两年,她和丈夫彻底放弃了在广东买房安家的想法,贷款买了车,并盘算在老家给孩子置办一套学区房。

李桂华在阳台整理家务。

她认为,同龄人们不愿进厂打工,房价也是一个原因,“大家都知道以后不可能留在这里,也不会有稳定工作动力,干好干坏,将来都是要回去的”。

厂里的工作是枯燥的,在固定的位置,不断处理电线与各种设备,除了吃饭上厕所、休息时间,人都不能离开岗位,因为每一道工序都不容出错,一个人的失误,可能导致整条生产线延误,甚至产品报废。

“车间里有通风设备,但温度依然很高”,工资虽然比打零工高一些,但挣得辛苦,“如果没有养孩子的负担,谁会愿意忍受这种单调的日子呢?”

李桂华工作中。受访者供图

李桂华甚至也记不起当初结婚的动机了,她还没做好准备,一切就顺其自然地发生了,“我和老公是家人介绍认识,见了面、加了微信,感觉还聊得来,双方父母就把婚事定了”。

“我觉得我的人生,比别人走快了5年”,李桂华说,“朋友也说我结婚太早,还没玩够就成家了”。

“我不鼓励其他人早早结婚”,李桂华说,人一结婚,限制就多了,选择就少了,“我现在手机都是刷做菜的视频,而不是刷剧了”。

虽然少了点浪漫元素,但总的来说,李桂华对自己的婚姻还算满意。

刚进厂时,李桂华搞不定的工作,比如排线调不好、接线接不上,丈夫会抽空来帮忙,手把手教她,“他年纪也不大,但很会照顾人”。

在密集的排班里,夫妻俩偶尔到附近的北方小饭店下个馆子,吃点家乡风味、说说话;每天晚上,在出租屋和孩子视频聊天,“过得简单,但也挺满足”。

晚饭时,李桂华喂丈夫吃饺子。

对未来,李桂华仍然心存焦虑,而所有的焦虑,都是围绕孩子展开。她认为,孩子将来面临的竞争,会比她这一代更加激烈。“鸡娃”这个词,带给她很多联想,“城里的小孩条件好,还那么努力,我们的孩子将来怎么办呢?”

她顿了顿,“不过我也没有解决的办法,可能是因为我自己也还没有长大吧”。

孩子刚出生时的李桂华。受访者供图

李桂华夫妻目前能想到的未来是,攒够了钱就回老家,开家小店,一家团聚,一起陪伴孩子长大。

“希望孩子长大了,会有更好的人生,不要像我们一样辛苦”。

李桂华和丈夫在出租屋里的合照。

第3917期

摄影&撰文 | 黄宇飞 黄文佳

编辑 | 匡匡 心怡 统筹 | 佳琪

承制 | 像素笔记 出品 | 腾讯新闻

我在祁连山寻雪豹,10年见4面相距50米

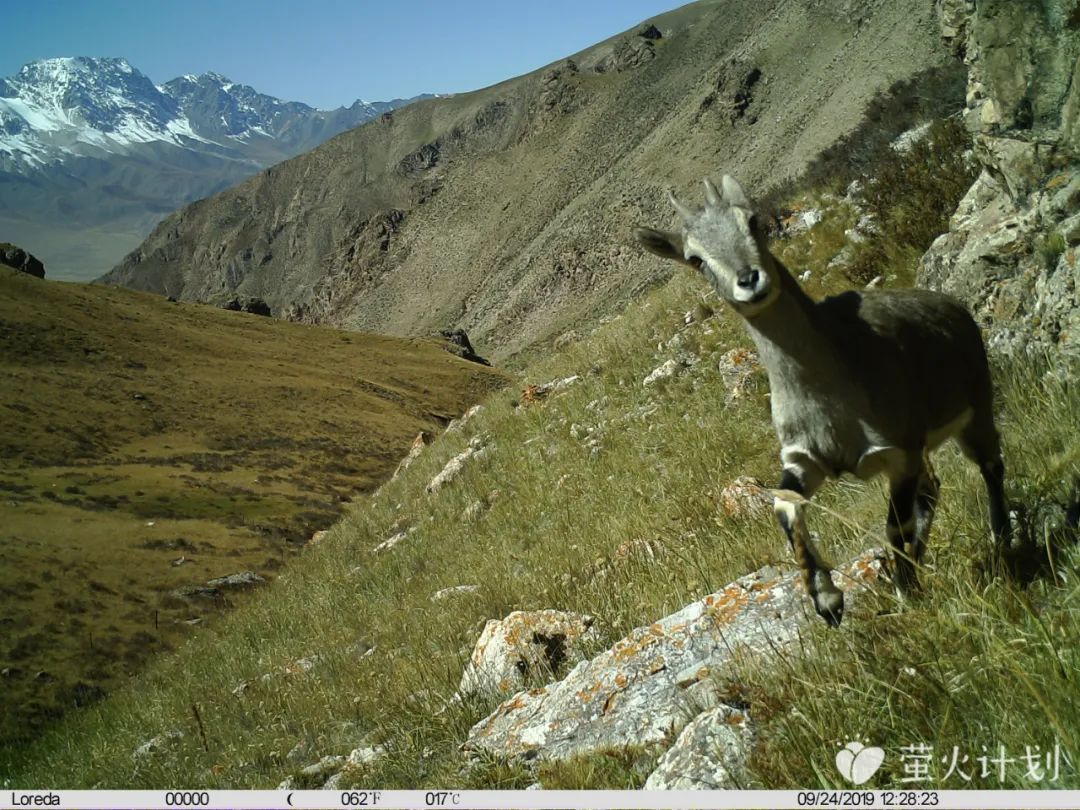

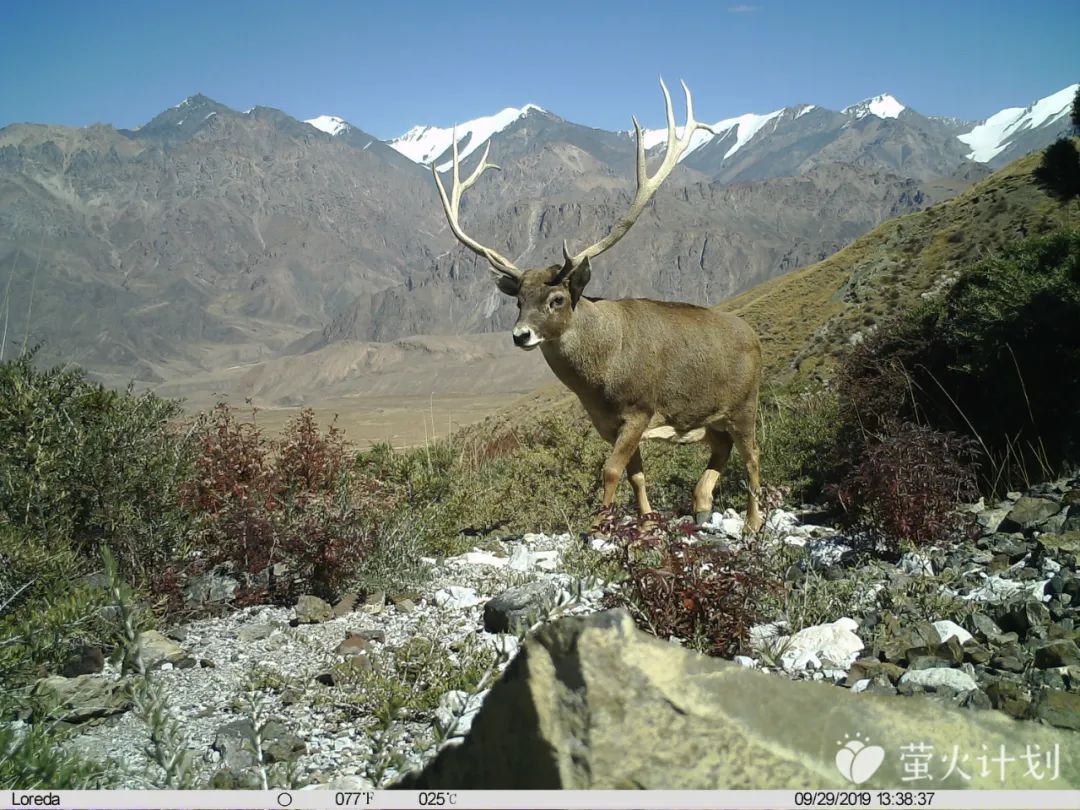

4月中旬,一支由腾讯技术团队、世界自然基金会(WWF)、一个地球自然基金会、祁连山国家公园张掖分局组成的联合调查队,进入位于甘肃省张掖市的祁连山国家公园,展开为期一周的雪豹调查。

此行旨在体验雪豹保护巡护员一线工作,了解其所需的技术支持,进而促进高山生态系统的保护。在祁连山上,我们记录下他们的寻豹故事。

祁连山国家公园,总面积5.02万平方公里,甘肃片区3.44万平方公里,青海片区1.58万平方公里。

雪豹调查者马堆芳(左)和阿诚(右)在查看拍摄的动物。

在飞机上,俯瞰白雪覆盖的祁连山脉。

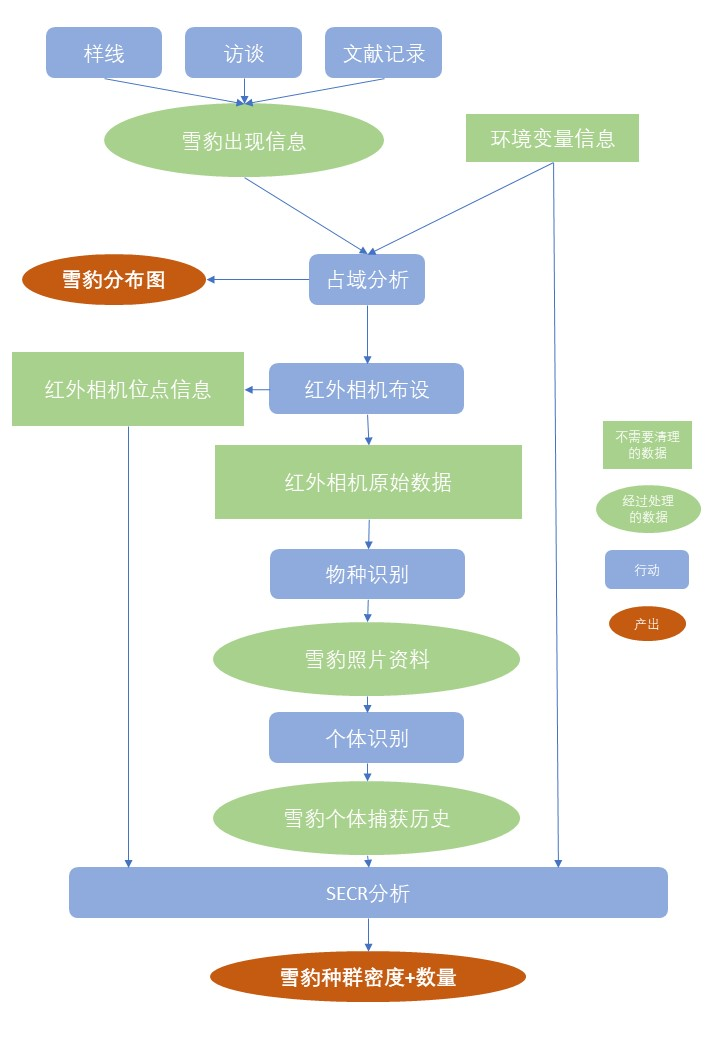

调查团队给出的初步解决方案示意图。

祁连山,有着远离尘嚣的宁静和神秘,滋养了生活其间的无数生灵。随团的摄影师,记录下了此次雪豹调查之旅的全部过程,也记录下了其独一无二的美景。

近期,我们将在腾讯新闻、腾讯公益、中国人的一天公众号、萤火计划公众号推出纪录片《祁连山寻豹》,更多故事、更多风景,敬请期待。

长按识别上方捐款二维码,为守护雪豹出一份力。